高中历史必修三专题四第一课

- 格式:ppt

- 大小:538.50 KB

- 文档页数:25

一、教学目标学问与力量:知道诸子百家,生疏春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子的主要观点,理解儒家思想的形成。

过程与方法:适度引入古代中国政治进展与传统文化方面的材料,启发同学思考百家争鸣局面形成的重要意义。

以列表的方法,从时代、主要观点、影响等方面,指导同学归纳孔子、孟子和荀子的主要内容。

以百家争鸣为主题,组织同学谈一谈继承中国传统文化思想的生疏和感受。

组织一次“我读《论语》的读书活动”。

情感态度与价值观:感受中国古代思想的博大精深:通过学习早期儒家的民本思想,培育同学的人文关怀精神;了解儒家文化是我国传统文化的最主要部分,生疏其在世界文化史上的地位和对后世的影响;联系现实,使同学正确对待儒家传统文化,发挥其在当代的乐观意义。

二、教学重难点1.重点:“百家争鸣”局面消灭的历史意义;孔子、孟子、荀子的主要观点,了解儒家思想的形成。

2.难点:儒家思想的形成,生疏其在世界文化史上的地位和对后世的影响。

三、教学方法:材料分析法、对比法。

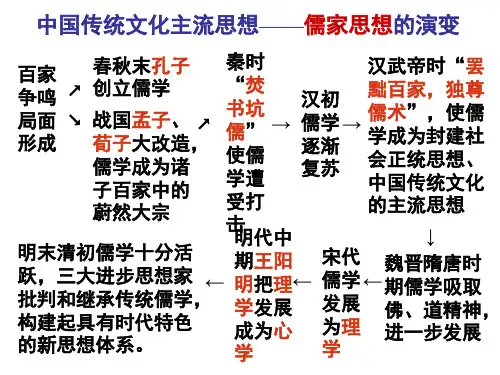

四、教学手段:多媒体课件五、教学设计儒家思想是中国传统文化的主流思想,也是封建社会的统治思想。

自孔子创立儒家至今,儒家经过了二千多年的进展历程,其思想与孔孟时代的儒家已是差别很大了。

要想了解原始儒家(孔孟荀)的思想的原貌,我们要尽量阅读原始文献资料,所以讲课中涉及很多这方面的史料。

学习中我们还要留意孔孟荀思想的异同,也能挂念同学理解儒家思想的进展演化过程。

早期儒家思想的一个乐观方面是它的民本思想(这一点与后世儒家有较大区分),通过学习民本思想,来培育同学的人文关怀精神。

教学过程中尽量调动同学已知学问,增加同学的学习爱好。

导入:老师:第一单元中国传统文化主流思想的演化。

提问:默读单元引言:中国传统文化的主流思想是什么思想?同学:儒家思想。

老师:对!中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。

儒家思想是中国传统文化的主流思想。

对中国社会、政治和文化等各方面影响深远,是中华民族的贵重精神财宝。

人民版高中历史必修三4.1《孙中山的三民主义》教案孙中山的三民主义教案四川省中江中学校陈东一、教材分析(一)课标要求(1)了解孙中山三民主义的基本内容。

(2)认识其在推动中国资产阶级民主革命中的作用。

(二)教材地位本课以“孙中山的三民主义”为主题,以“三民主义的提出”、“三民主义的实践”和“旧三民主义发展为新三民主义”三目为线索,介绍了三民主义的提出背景和过程,解释了三民主义的含义,揭示了三民主义的实践,阐述了三民主义的进一步发展。

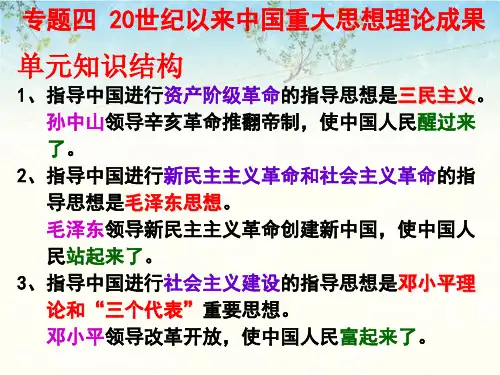

从与本册教材的关系来看,《孙中山的三民主义》作为必修3“20世纪以来中国重大思想理论成果”的第一课,上承“近代中国的思想解放潮流”这一单元,为我们介绍了民族危机中中国人不断求变,不断创新的思想;下启无产阶级革命思想的形成发展。

从历史教材的整体脉络来看,本科的学习上承必修1辛亥革命的学习和必修2民族资产阶级的兴起,从思想的角度为我们进一步介绍了20世纪初的中国革命。

二、学情分析高中学生已然具备了成人的抽象概括思维,对于知识的学习能够基本形成自己的认知和独立判断。

通过高一一年的学习,学生对于辛亥革命和民族资产阶级的知识已经有所积累,经过有了一定的了解。

但是由于本节课主要侧重于历史思想知识的讲授,这类知识较为抽象,远离生活对于学生的理解有一定难度,我会通过运用多媒体和探究法的结合,有针对性的进行教学。

三、教学目标(一)知识与能力1.了解三民主义提出的背景,掌握三民主义的定义。

2.辩证的认识三民主义,对其作出正确的评价。

(二)过程与方法1.通过材料探究,进一步启发学生主动参与探究学习,善于从不同的角度发现问题、帮助学生独立思考解决问题。

2.通过小组讨论,引导学生做一个良好的合作者。

3.通过对历史人物、历史事件的理性分析和评价,学习和运用史论结合的方法。

思考:19世纪末20世纪初民族工业发展状况?经济上:资本主义初步发展,资产阶级力量壮大材料二:思考:从《时局图》中,你能得到什么信息?政治上:民族危机不断加深材料三:1900年以后,在国内外掀起了出版介绍西方资本主义的翻译著作,创办革命报刊,发行革命书籍,宣传民主革命思想的热潮。

人教版高中历史必修三教案第一课重点“百家争鸣”局面出现的社会原因和历史意义;孔子、孟子、荀子思想的主要内容。

难点儒家思想形成的原因。

•引言:问题一:通过观察《孔子讲学图》,你从中可以获得哪些历史信息?问题二:通过阅读引言文字内容,你认为孔子是一个怎样的人?儒家思想的历史地位如何?(法国文化部长阿亚贡说:“我前来观看《孔子文化展》,既是庆祝这件中法文化交流的盛事,也是表示法国对中国文化年的高度重视。

孔子对许多西方人来讲是个谜,从久远的年代开始,欧洲就承认了这位中国著名的思想家和哲学家。

这次展览可以使法国公众有机会了解孔子本人,以及他的学说对中国文化的巨大影响。

”)二、“‘百家争鸣’的局面”1、春秋战国时期“百家争鸣”局面出现的社会原因,(1)了解“百家争鸣”的含义“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。

主要有儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物作出解释。

于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

(2)“百家争鸣”局面出现的社会原因(问题探究一)春秋战国时期是中国古代历史上思想领域异常自由和活跃的时期,几乎在中国历史上绝无仅有。

为什么会出现这种现象的?(学生讨论、回答,教师归纳)•在经济上,井田制崩溃。

封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

•在政治上,周王室衰微,士大夫崛起。

春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。

对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象;加上新的统治阶级还未有绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

•在阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。

⼈教版⾼中历史必修三(教案)第1课“百家争鸣”和儒家的形成(1)第⼀单元中国传统⽂化主流思想的演变第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成【⼀】课程⽬标知道诸⼦百家,认识春秋战国时期百家争鸣局⾯形成的重要意义;了解孔⼦、孟⼦和荀⼦等思想家以及儒家思想的形成。

【⼆】教学⽬标1.知识与能⼒:知道诸⼦百家,认识春秋战国时期“百家争鸣”局⾯形成的重要意义;了解孔⼦、孟⼦和荀⼦的主要观点,理解儒家思想的形成。

2.过程与⽅法:适度引⼊古代中国政治发展与传统⽂化⽅⾯的材料,启发学⽣思考百家争鸣局⾯形成的重要意义。

以情境材料的⽅式,指导学⽣归纳和理解孔⼦、孟⼦和荀⼦的主张。

3.情感态度与价值观:感受中国古代思想的博⼤精深:通过学习早期儒家的民本思想,培养学⽣的⼈⽂关怀精神;了解儒家⽂化是我国传统⽂化的最主要部分,认识其在世界⽂化史上的地位和对后世的影响;联系现实,使学⽣正确对待儒家传统⽂化,发挥其在当代的积极意义。

【三】重点和难点1.重点:“百家争鸣”局⾯出现的历史意义;孔⼦、孟⼦、荀⼦的主要观点,了解儒家思想的形成。

2.难点:学⽣对⽂⾔⽂材料的理解和把握;学⽣从时代背景出发理解春秋战国时期儒家思想的内涵以及与不同学派的⽐较;中国古代传统⽂化对现代中国社会的借鉴意义。

【四】教学过程⼀、图⽚导⼊:课件展⽰:《孔⼦讲学图》⽼师:⼤家观察这幅图,孔⼦是坐着讲学还是站着讲学?学⽣:(回答)⽼师:孔⼦坐着讲学说明他以⼀种朴素温暖的⽅式⾔传⾝教,他坐着的这个地⽅⼜叫什么呢?学⽣:(思考、回答)⽼师:“杏坛”后来成为教师职业的代名词。

孔⼦⾸创私学,那么在春秋战国时期会有哪些社会问题?⼆、问题导学,构建⽹络1、百家争鸣的原因和意义是什么?2、列举儒家、道家、法家、墨家的代表⼈物及其主张。

(学⽣提前预习建构知识⽹络,⽼师上课检查并梳理)“百家争鸣”局⾯的出现(⼀)社会背景(社会经历重⼤变⾰、重⼤转型)1.经济:铁器、⽜耕的使⽤推⼴,井⽥制⽡解。

人教版高中历史必修三第一课教案历史可提供今人理解过去,作为未来行事的参考依据,与伦理、哲学和艺术同属人类精神文明的重要成果。

下面是给大家整理的人教版高中历史必修三第一课教案5篇,希望对大家能有所帮助!人教版高中历史必修三第一课教案1【课程目标】1、知识目标:了解梭伦改革的背景、措施和影响;2、能力目标:理解梭伦改革应对贵族反对的策略及现实性,财产等级制度改革不能带来真正的平等、以及公民权利提高的进步意义和局限性;为什么说梭伦改革为雅典民主政治的形成奠定了基础?3、情感目标:通过对改革背景的分析,使学生认识到顺应潮流,实事求是,改革就能成功;通过对改革内容的分析,使学生认识到进行一场社会变革来调整生产关系中不适应生产力发展的因素,从而更好的促进生产力发展。

【学习重点】梭伦改革的背景、内容和评价。

【知识链接】必修一《古希腊罗马的政治制度》【知识导学】一、梭伦改革的背景:(一)雅典的自然条件(梭伦改革的背景1)(1)环境优越:位于,有小块平原;多山靠海、多天然良港;(2)资源丰富:盛产、、优质陶土和等;(3)交通便利:有天然良港港。

所有这些对农业、工商业发展十分有利。

(二)贵族政治与社会动荡(梭伦改革的政治背景2)1、城邦国家的雏形:(1)在“时代”,部落或氏族间,长期纷争不休。

大约在公元前9~前8世纪,这些部落逐渐统一,设立以为中心的中央议事会和行政机构,出现了的雏形。

(2)雅典城邦平民与贵族之间尖锐的矛盾:①政治上,占据了首席执政官等重要职位,还把持了作为决策机关、监察和审判机关的长老会议。

公民大会(代表平民)没有实际权力。

②经济上,掌握了大部分财富,他们盘剥平民。

许多平民无力还债,不得不为债主耕种土地,把收成的六分之五作为地租交给债主,自己只能保留六分之一,因此被称为“”。

如果还不起债务或交不起地租,他本人及家属就会沦为债务奴隶。

平民的反抗:贵族的专横和压榨,激起了平民的反抗。

公元前632年,发生主要由平民参加的武装_,这次_虽然最后被镇压,但给贵族统治敲响了警钟,雅典统治者后来不得不调整统治政策。

专题四王安石变法[课标要求] 1.了解王安石变法的历史背景。

2.归纳王安石变法的主要内容。

3.评价王安石变法的历史作用。

第1课积贫积弱的北宋[目标导航] 1.概括北宋中期面临的主要问题。

(重点) 2.理解庆历新政的主要内容。

(重点) 3.分析庆历新政昙花一现的原因。

(难点)一、兵虚财匮1.根源宋初,赵匡胤把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强了中央集权。

2.积弱(1)养兵政策:把流民编入军队,强壮士兵编入禁军,在边塞大量屯兵。

(2)守内虚外:禁军一半驻防在京师及其附近。

(3)频繁调动:禁军轮流驻守京城,“兵不识将,将不知兵”。

3.积贫(1)冗兵:北宋养兵政策,导致军队人数激增。

(2)冗官:北宋实行一职多官制,并通过科举考试和恩荫赏赐大量授予官职。

(3)冗费:除冗兵、冗官的费用外,还有大兴土木的费用、皇室开支,以及每年向辽、西夏交纳的“岁币”。

思维点拨宋太祖加强中央集权的措施虽然矫枉过正,使宋朝出现了兵虚财匮的弊端,但是其措施在消除地方割据、维护国家统一方面功莫大焉。

二、内忧外患1.阶级矛盾激化(内忧)(1)原因:北宋王朝纵容土地兼并,使北宋中期大量的土地被官僚和豪强地主兼并。

(2)影响:阶级矛盾尖锐,农民、士兵起义不断。

思维拓展北宋统治者实行“田制不立”(封建土地国有制建立不起来)、“不抑兼并”(对土地兼并不加干预)的土地政策,纵容地主阶级兼并农民的土地。

2.边境烽烟四起(外患)(1)表现①宋太宗时曾两度出兵攻辽,但都归于失败。

1004年,北宋与辽签订了屈辱的“澶渊之盟”,每年送给辽大量的“岁币”。

②1040年到1042年间,北宋与西夏的战争屡战屡败,被迫进行和议,结果是每年送给西夏“岁币”。

(2)影响:对辽、西夏的用兵,不仅没有解除辽、西夏对北宋的威胁,还使人民饱受战争之苦。

易错提醒(1)北宋统治危机出现在统治中期,这与其统治政策密切相关。

北宋统治者对土地兼并的放任政策,加重了农民的负担,激化了社会矛盾。

《孙中山三民主义》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《孙中山三民主义》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《孙中山三民主义》是高中历史必修三专题四“20 世纪以来中国重大思想理论成果”的第一课。

这一专题主要讲述了 20 世纪以来中国的思想理论成果,包括孙中山的三民主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等。

而三民主义作为孙中山领导资产阶级民主革命的指导思想,在近代中国社会的发展进程中具有重要的地位和影响。

本课教材主要从三民主义的提出背景、基本内容、实践活动以及历史作用等方面进行了阐述。

通过学习本课,学生能够了解孙中山三民主义的形成过程,理解其内涵和意义,认识到三民主义对中国近代社会变革所产生的深远影响,同时也为后续学习毛泽东思想等内容奠定基础。

二、学情分析授课对象为高二年级的学生,他们在初中阶段已经对孙中山和辛亥革命有了初步的了解,具备了一定的历史知识基础。

但对于三民主义的具体内容和历史意义,还缺乏深入的理解和分析能力。

高二学生思维活跃,具有较强的好奇心和求知欲,但在历史思维和方法上还需要进一步培养和提高。

三、教学目标基于对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:1、知识与能力目标(1)了解三民主义提出的背景,知道孙中山早期的革命活动。

(2)掌握三民主义的基本内容,理解其内涵和相互关系。

(3)了解三民主义的实践活动,分析其对中国近代社会变革的作用和影响。

2、过程与方法目标(1)通过阅读史料、分析图片等方式,培养学生获取有效信息、分析问题和解决问题的能力。

(2)通过小组讨论、合作探究等活动,培养学生的合作意识和创新思维能力。

3、情感态度与价值观目标(1)感受孙中山为实现民族独立、民主政治和人民幸福而不懈奋斗的精神,培养学生的爱国主义情感。

(2)认识到三民主义是近代中国人民探索救亡图存道路的重要成果,激发学生为实现中华民族伟大复兴而努力学习的责任感和使命感。

高中历史第一课标题:高中历史的第一课:光阴的故事欢迎来到高中的历史课堂,这是我们探索过去、理解现在并展望未来的起点。

在这一课中,我们将开启一段穿越时空的旅程,去发现那些或熟悉或陌生的历史故事。

我们的旅程开始于中国的古代,那时候我们的祖先们已经在黄河流域的肥沃土地上定居,发展出独特的农耕文明。

他们用石头和陶器制作出工具,用甲骨文记录生活。

每一个出土的文物,每一片残存的陶片,都是我们祖先生活的痕迹,是我们向过去追溯的灯塔。

然后我们来到了战国时期,七雄争霸,英雄辈出。

秦始皇一统天下,创立了中国的第一个统一王朝。

他的策略、他的野心、他的梦想,都成为我们理解中国历史的重要一环。

再后来,我们来到了唐朝,那是中国文化繁荣的时期。

唐诗是那个时代的瑰宝,它们描绘了那个时代的繁荣与辉煌,也表达了人们对生活、对爱情、对理想的热爱与追求。

这些诗歌如同明镜,让我们看到了那个时代的风貌。

然而,历史并非总是平静的。

在明朝时期,我们看到了海盗的侵扰和民众的反抗。

这些事件揭示了社会的不公和矛盾,也让我们看到了中国人民的坚韧和勇敢。

然后,我们来到了近代。

鸦片战争的爆发,让我们看到了西方列强的侵略和中国社会的屈辱。

戊戌变法、五四运动、抗日战争,每一次的历史事件都像一面镜子,让我们看到了中国人民在挫折中的坚韧和在对自由的追求中的决心。

通过这一课的学习,我们不仅了解了中国历史的发展,也理解了历史的复杂性和多元性。

历史是我们过去的记忆,也是我们走向未来的指南。

每一页的历史都在教导我们如何理解世界、如何评价生活、如何做出决策。

在接下来的学习中,我们将更深入地探索历史的各个方面,从政治、经济、文化到社会和科技发展。

我们将通过历史的镜子,看到人类的进步和挫折,理解我们的现在并展望我们的未来。

现在,让我们共同翻开历史的下一页,继续我们的探索之旅。

让我们以开放的心态、批判的思维和深厚的敬意去对待历史,去理解并尊重过去的一切,以便更好地理解现在和塑造未来。