世界航天发展史

- 格式:pptx

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:18

航天飞机发展史1.重大事件:1981年4月12日,第一架航天飞机哥伦比亚号航天飞机发射,宇航员翰·杨(John W·Young)和克里平(Robert L·Crippen)揭开了航天史上新的一页。

1983年6月18日女宇航员莎丽·赖德(Sally K·Ride)乘挑战者号上天飞行,名列美国妇女航天的榜首。

1983年8月30日,“挑战者”号航天飞机首次实现黑夜发射,6天后又在黑夜降落,宇航员队伍中的布拉福德是第一位“登天”的黑人。

1984年2月3日乘挑战者号上天的麦坎德利斯(B·McCandless),成为世界上第一位不系安全带到太空行走的宇航员,此后宇航员“太空漫步”成为航天飞机任务中经常出现的画面。

1984年4月6日挑战者号上天后,宇航员首次抓获和修理轨道上的卫星成功。

1984年10月5日,又是“挑战者”号,首次搭载了7名宇航员升空,其中女宇航员凯瑟琳·苏利文成为第一位太空行走的美国女性,从此航天飞机经常运送7名宇航员。

1985年1月24日发现号升空,首次执行秘密的军事任务。

1985年4月29日,第一位华裔宇航员王赣骏(Taylor Wang)乘挑战者号上天参加科学实验活动。

1985年11月26日,亚特兰蒂斯载宇航员上天第一次进行搭载空间站试验。

1986年1月28日,“挑战者”号在发射升空时由于O型密封圈脱落导致一连串反应,并在发射升空72秒时爆炸解体坠毁。

造成7名宇航员丧生,才有了里根总统那次著名的演讲《真正的英雄》。

1988年9月28日,“发现”号在航天飞机任务中止32个月后升空,5名宇航员释放了一颗卫星,并完成了几项科学实验,这标志着航天飞机项目再次走上正轨。

1990年4月24日,“发现”号航天飞机将“哈勃”太空望远镜送上轨道,人类有了观察遥远宇宙的“火眼金睛”。

1992年5月7日奋进号首次飞行,宇航员在太空第一次用手工操作抢救回收卫星成功。

世界火箭的发展史火箭起源于中国,是我国古代的重大发明之一,早在宋代就发明了火箭,在十三世纪以前,中国的火箭技术在世界上遥遥领先,火箭是热机的一种,工作时燃料的化学能最终转化成火箭机械能.现代火箭用来发射探测仪器,以及人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等空间的飞行器.目前各种型号的中国火箭有:1、长征一号是我国第一枚三级运载火箭.它以两级液体火箭为基础,加固体第三级.固体发动机由固体发动机研究院研制.全箭由中国运载火箭技术研究院技术抓总.箭长29.46m,最大直径2.25m,起飞质量81.5t,起动推力达106 N.二、三级有转接锥壳相连.第三级与第二级完全分离后,起旋火箭点火,使第三级在空中自由起旋.整流罩用水平抛脱.长征一号火箭具有将300 kg的卫星射入倾角为70°、高为440km的圆轨道的运载能力.1970年4月24日,“长征一号”运载火箭在酒泉发射中心首次发射我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”,再次发射把实践一号科学实验卫星送入轨道.“长征一号”的改型,“长征一号丁”,在原一二级基础上,更换三级固体发动机,将使其近地轨道的运载能力达到700kg~750kg.2、长征二号两级液体运载火箭,全箭长约32m,最大直径3.35m,起飞质量190 t,一级装有4台发动机,地面推力为2.8×106 N,二级主发动机真空推力7.3×105 N,还有4个可以遥控的游动发动机(总推力4.7×104N),能将1.8 t的有效载荷送入近地轨道,1974年11月首次发射,由于一根导线有暗伤,导致飞行试验失败.1975年11月发射返回式遥感卫星准确入轨.接着,又发射两次,均获成功.随着卫星对火箭运载能力要求的提高,“长征二号”火箭也作了相应的技术状态的修改,使技术性能和运载能力均有所改进和提高.近地轨道运载能力达到2.5 t左右,命名为“长征二号丙”,多次发射均获得成功.发射表明:“长征二号丙”设计方案正确,性能稳定,质量可靠,获得国内外同行的好评.3、长征二号E即长征二号捆绑火箭,中国运载火箭技术研究院研制的第一枚推力捆绑式(也叫集束式)运载火箭,它是以经过改进的“长征二号丙”火箭作芯级(一级加长4.6 m,二级加长5.2 m)第一级箭体上并联4个长15.3 m,直径2.25 m的液体助推火箭.上面级和卫星都装在直径4.2 m,高10.5 m的整流罩内,全箭长49.7 m,芯级直径3.35 m,芯级一级发动机4机关联,加上4枚助推火箭,总推力为6×106N,可把8.8 t有效载荷送入200 km的圆轨道,1988年底获准研制,只用了18个月的时间,实现了预定目标.1990年7月16日首次发射,一举成功,把一颗巴基斯坦的科学试验卫星和一模拟有效载荷准确送入轨道.用如此短的周期,研制成功一个新型大推力运载火箭,这在我国是史无前例的,在世界航天史上也属罕见,它为我国发展载人航天技术和满足国际卫星发射服务市场的需要奠定了基础.1992年为澳大利亚发射两颗美制第二代通信卫星.这种火箭,如配以中国的固体推进剂的上面级可将3 t的有效载荷送入同步转移轨道;如配以液氢液氧推进剂上面级,构成“长征二号E/HO”,其同步轨移轨道的运载能力将达到4.8t.4、长征三号是以“长征二号丙”为原型加氢氧第三级组成的三级运载火箭.由中国运载火箭技术研究院负责总设计和研制第三级,第一、第二级由上海航天局承制,全箭总长44.56 m,起飞质量202 t,起飞推力2.8×106 N,第三级氢氧发动机在高空失重条件下二次启动.其同步转移轨道推力为1.4×104N.1984年1月29日首次发射,由于第三级发动机二次启动不正常,卫星进入近地轨道运行.经过70个昼夜的奋斗,4月8日再发射,获得圆满成功.1990年4月7日,“长征三号”为香港卫星通信有限公司成功地发射了亚洲一号通信卫星,标志着中国的长征系列运载火箭开始步入国际卫星发射服务市场.5、“长征三号甲”“长征三号甲”是为发射新一代通信广播卫星而研制的新型运载火箭.它在“长征二号”运载火箭的基础上,采用了多项先进技术,同步转移运载能力由原来的1.4 t提高到2.5 t,它是一种大型三级液体火箭,全长52.5 m,直径和整流罩均超过长征三号,起飞质量241 t,起飞推力3×106 N,火箭质量近40 t,自1986年2月开始研制,重大技术有30多项,其中火箭的三级推力氢氧发动机,冷氦加温增压系统,动调陀螺四轴平台,低温氢气能源双向摇摆伺服机构等4项技术已属世界一流.我国航天科技工作者倾注8年心血研制的这种运载火箭,至今发射3次,均获成功,巍巍长箭涉三关,在我国航天史上写下一页新的篇章.首试锋芒送双星.1994年2月8日北京时间下午4时34分,最新研制的“长征三号甲”运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将一颗“实践4号”空间探测卫星和一颗模拟卫星送上太空.前功尽弃经磨难.第二枚“长征三号甲”运载火箭于1994年11月30日凌晨1时2分在西昌卫星中心发射成功,火箭点火升空后,经过24分钟飞行,把我国新一代通信卫星“东方红3号”送入近地点20.58 km,远地点36 220 km的地球同步转移轨道,卫星完成第三次变轨,进入巡航姿态.经过三次变轨后,卫星已在准同步轨道上运行.由于星上姿态控制推力器燃料泄漏,未达到进入同步轨道的目的.1997年5月12日,“长征三号甲”运载火箭第三次发射,成功地将“东方红3号”通信广播卫星送入预定轨道.6、长征三号乙我国自行研制、目前运载能力最大的新型捆绑式运载火箭“长征三号乙”于1997年8月20日凌晨从西昌卫星发射中心成功地将菲律宾卫星送入轨道,这表明长征系列运载火箭具备了能把5 000 kg有效载荷送入高轨道的能力.这是长征火箭第46次成功发射,也是中国长城工业总公司第12次执行商业发射服务合同.“长征三号乙”火箭全长54838 m,起飞质量426t,可将5000 kg的有效载荷送入倾角为28.5°的地球同步转移轨道,它充分继承了长征系列的芯级除贮箱加长,结构加强及整流罩加大以外,与长征三号甲火箭相同,也具有在真空条件下二次启动能力的氢氧发动机技术和同轴挠性平台等技术.火箭一级周围捆绑的4个助推器,与长二捆火箭完全相同.由于捆绑了助推器,其控制和遥测系统在长三甲的基础上作了相应的修改,是中国长征系列火箭中高轨道运载能力最大的火箭.马部海卫星是美国劳拉空间系统公司在fs1300平台的基础上设计的三轴稳定地球同步通信卫星,它共有30个C波段转发器和24个KU 波段转发器,能向菲律宾、中国和东南亚地区提供语言、图像和数据传输等通信服务.马部海卫星是亚洲地区功率最大的通信卫星,其最大分离质量约3770kg,在轨道寿命超过12年.它将定点在东经144暗某嗟郎峡 .1997年10月17日凌晨3点13分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心又一次发射升空,将亚太二号R通信卫星成功送入预定轨道,远地点47 922 km近地点201 km,倾角24.4º,卫星质量3 700 kg,此次发射是长征系列运载火箭是48次发射.7、风暴一号是两级运载火箭.由上海航天局研制,火箭长32.6 m,直径3.35 m,起飞推力2.8×106 N,起飞质量191 t,推进剂为四氧化二氮和偏二甲肼.一级发动机由四台可切向摇摆的游动发动机组成,二级发动机由一台主发动机和四台可切向摇摆的游动发动机组成.制导系统采用平台一计算机全惯性系统,姿态控制采用有源网络校正装置,贮箱采用主强度铝合金材料,采用自然增压方案.“风暴一号”可把1 500 kg的有效载荷送入近地轨道.为了提高运载能力,采用了大幅度减轻结构重量,降低发动机混合比偏差,一级采用耗尽关机.二级主发动开机后采用游动发动机小推力飞行入轨等措施.为了提高轨道精度,采用了速度导引有机结合的制导方法,为了用一枚火箭发射三颗卫星,攻克了结构动力学和多星分离运动学的技术关键.1975年以来,“风暴一号”先后发射了六颗卫星.它们是三颗科学技术实验卫星和1981年9月20日用一枚“风暴一号”运载火箭成功发射的三颗卫星.8、长征四号是一种多用途三级常温推进剂运载火箭,具有性能优良,结构可靠,成本低廉,发射场通用,使用方便等特点,由上海航天局研制.“长征四号”采用四氧化二氮和偏二甲肼推进剂,全长41.9 m,改进的一、二级直径为3.35 m,新研制的三级直径为2.9 m,火箭起飞质量249 t,起飞推力3×106N.“长征四号”在总体上进行了优化设计,加长一级推进剂贮箱4 m,加大一级发动机推力2×105N,三级采用两台5×104N推力的发动机,减轻结构设计质量约300 kg,使火箭的运载能力大幅度提高,该火箭运送地球同步转移轨道卫星的运载能力为1 250 kg,运送900 km高度的太阳同步轨道卫星的运载能力为1 650 kg.“长征四号”在国内大型运载火箭上首次应用了数字式姿态控制系统.三子级全程氮气压力值增压输送系统,三子级双向摇摆发动机.无水肼表面张力定箱,三级单层高强度铝薄壁共贮箱等多项先进技术.1988年9月7日和1990年9月3日,“长征四号”运载火箭两次发射太阳同步轨道“风云一号”气象卫星均获圆满成功.“长征四号”具有两种不同直径的卫星整流罩,可适应不同质量和尺寸的有效载荷,也可一箭多星发射,这为承担多种卫星的发射业务,特别是为发射同步轨道和极地轨道卫星创造了有利的条件.附:主要数据长/m 芯级最大直径/m 起飞推力/N 运载能力/t 轨道/km长征一号 29.46 2.25 1.04×106 0.3 400长征二号 32 3.35 2.8×106 1.8 近地长征二E 49.7 3.35 6×106 8.8 200长征三号 44.56 3.35 2.8×106 1.4 同步轨道长三甲 52.5 3.35 3×106 2.5 同步轨道长三乙 54.848 3.35 5.0 同步轨道风暴一号 32.6 3.35 2.8×106 4.8 200长征四号 41.9 3.35 3×106 1.25 同步轨道第一章世界航天发展简史探索浩瀚的宇宙,是人类千百年来的美好梦想。

中国和世界的航天发展史中国和世界的航天发展史:一、古代航天技术的萌芽古代的航天技术虽然并不像现代航天技术那样发达,但在很早的时候就已经有了萌芽。

例如古希腊人通过用火箭原理制造的火箭,能够在大气中飞行一段距离。

此外,古代中国的火箭技术也有相当的发展,现存的《千里火箭图》便是古代火箭技术的一种具体表现。

二、现代航天技术的诞生现代航天技术主要起源于20世纪初。

美国的哥达火箭是当时最著名的火箭之一,它成功地将人类送入了太空。

此后,美苏两国在太空竞赛中展开激烈的竞争,分别在1961年和1969年成功将宇航员送上月球。

三、中国的航天梦中国的航天梦始于20世纪50年代初。

1958年,我国成立了航天科研机构,开始了航天技术的研究和试验。

1980年代,我国成功研制了自己的火箭、人造卫星等航天技术,取得了重大突破。

四、中国的航天发展成果近年来,中国在航天领域取得了一系列重大成就,包括成功发射了自己的空间站、月球探测器等。

中国的航天技术也逐渐得到国际认可,成为国际上重要的航天大国之一。

五、中国与世界的航天合作中国与世界各国在航天领域有着广泛的合作。

例如,中国与俄罗斯、欧洲航天局等国际机构签订了一系列航天合作协议,共同开展航天科研和探索活动。

这种合作不仅推动了各国航天技术的发展,也促进了世界和平与发展。

六、展望未来随着科技的不断发展,航天技术也将迎来新的突破。

未来,中国和世界在航天领域的合作将更加紧密,共同探索宇宙的奥秘,开创人类的航天未来。

相信在不久的将来,我们将能够看到更多关于宇宙的壮丽景象和更多关于航天的创新成果。

太空探索发展史一、人类对太空的探索始于20世纪初。

1898年,俄国科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基首次提出了火箭原理,为人类实现太空探索奠定了基础。

二、20世纪50年代,美国和苏联成为太空竞赛的主要参与者。

1957年,苏联成功发射了第一颗人造地球卫星——斯普特尼克一号,标志着人类进入了太空时代。

此后,苏联又相继发射了世界上第一只载人飞船——东方号,并成功进行了一系列载人航天飞行。

三、1961年,美国宇航员谢泼德·谢里登成功进行了首次载人航天飞行,标志着美国进入了太空探索的殿堂。

随后的阿波罗计划使美国成功登月,成为人类历史上第一个登上月球的国家。

四、20世纪70年代至80年代,太空探索进入了一个相对平静的时期。

美国和苏联继续进行着载人航天飞行,但重点逐渐转向了太空实验室的建设。

美国的太空飞船计划和苏联的和平号空间站项目都取得了一定的成果。

五、1998年,国际空间站项目正式启动,成为了21世纪初国际合作的重要太空平台。

国际空间站由美国、俄罗斯、欧洲、加拿大和日本等国共同建设,为人类在太空中进行长期驻留提供了条件。

六、21世纪以来,中国太空探索也取得了长足的发展。

2003年,中国成功实现了载人航天飞行,成为继美国和苏联之后第三个能够独立进行载人航天的国家。

随后,中国相继发射了月球探测器、载人飞船等,积极推进着自己的太空探索计划。

七、除了美、俄、中之外,其他国家也纷纷加入了太空探索的行列。

欧洲空间局、印度空间研究组织、日本宇宙航空研究开发机构等国际组织和机构也都在积极推进着太空探索项目。

八、除了国家的太空探索计划,私营企业也开始参与其中。

SpaceX、蓝色起源等私营航天公司相继涌现,推动着太空探索的商业化发展。

这些企业致力于降低太空运输成本,提高太空技术的可靠性和可持续性。

九、未来,太空探索将面临更多的挑战和机遇。

人类将继续开展载人航天飞行,探索太阳系的其他行星和卫星。

同时,太空资源的开发和利用也将成为未来的重要任务。

人类航天发展史

人类航天发展史可以追溯到20世纪初。

当时,人类开始对太空

的探索感兴趣,并投入大量资源和科学研究,以实现人类在太空中的

航行。

第一次航天尝试发生在1957年,苏联发射了世界上第一颗人造

卫星,命名为“斯普特尼克1号”。

这一事件引发了世界范围内的震

动和恐慌,标志着人类航天时代的开始。

紧随其后,苏联在1961年成功发射了第一个宇航员尤里·加加

林进入太空。

这标志着人类历史上第一次宇航员进入太空。

不久之后,美国也加入了航天竞赛,并于同年实现了约翰·格伦的有人宇航飞行。

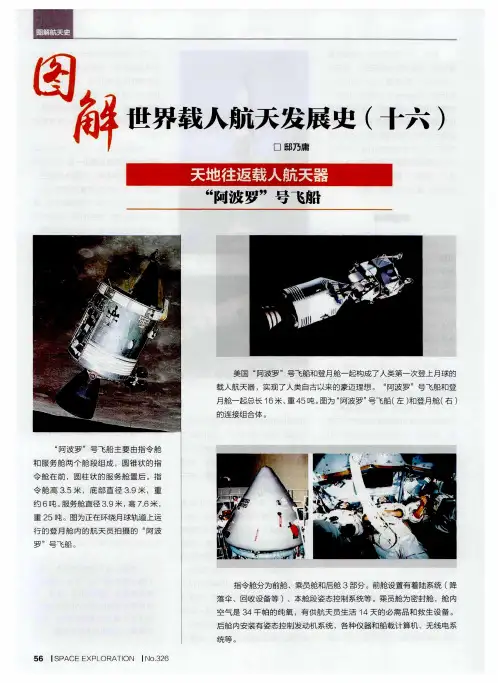

此后,在20世纪60年代,美国国家航空航天局(NASA)开始了“阿波罗计划”。

该计划旨在将宇航员送上月球并安全返回。

1969年

7月,阿波罗11号登月任务成功实现了人类首次登上月球的里程碑。

这一事件深深地震撼了全世界,被誉为人类历史上最伟大的科技成就

之一。

在接下来的几十年里,人类继续在太空中进行各种探索和实验。

包括建立国际空间站、深空探测、卫星发射等项目。

自那时起,太空

探索成为了各国研究和发展的一个重要领域。

如今,多个国家拥有自己的航天计划和太空机构。

人类在太空中

进行着各种实验和研究,以进一步扩大我们对宇宙的认识和探索。

未来,人类的航天历史将继续发展,并带来更多惊人的科学发现和技术

突破。

航天载人飞船的发展史一、前言航天载人飞船是人类探索宇宙的重要工具,也是国家航天事业发展的重要组成部分。

本文将从早期的火箭试验开始,详细介绍航天载人飞船的发展史。

二、火箭试验阶段(1926年-1945年)1. 美国高空试验20世纪20年代末,美国开始进行高空试验,通过火箭将仪器送入高空,为后来的载人飞行做准备。

2. 纳粹德国研究纳粹德国在第二次世界大战期间,积极研究火箭技术,成功发射了V-2导弹。

3. 苏联试验苏联在1947年成功发射了第一枚火箭,并于1961年完成了首次载人飞行。

三、早期载人飞行阶段(1945年-1961年)1. 美国计划美国在20世纪50年代初开始进行载人飞行计划,但遇到了许多挑战和失败。

2. 苏联成功苏联于1961年完成了首次载人飞行任务,宇航员加加林成功返回地球。

四、太空竞赛阶段(1961年-1975年)1. 美国计划美国在20世纪60年代加快了载人飞行计划的进程,成功完成了多次任务,包括阿波罗登月任务。

2. 苏联成功苏联在20世纪60年代也取得了一系列的成就,包括首次太空行走和建立第一个太空站。

五、国际合作阶段(1975年-2020年)1. 美苏合作20世纪70年代末,美国和苏联开始进行合作,共同研究太空技术。

2. 国际空间站1998年,国际空间站开始建设,来自不同国家的宇航员在此工作和生活。

3. 中国载人飞船2003年,中国成功进行了首次载人飞行任务,并于2020年完成了第一次火星探测任务。

六、未来展望随着技术的不断进步和发展,未来航天载人飞船将会更加先进和智能化。

同时,在探索深空、开展长期太空生活等方面也将迎来新的挑战。

七、结语航天载人飞船是人类探索宇宙的重要工具,也是国家航天事业发展的重要组成部分。

我们相信,在不久的将来,航天事业将会取得更加辉煌的成就。

世界航天发展简史探索浩瀚的宇宙,是人类千百年来的美好梦想。

我国在远古时就有嫦娥奔月的神话。

公元前1700年,我国有"顺风飞车,日行万里"之说,还绘制了飞车腾云驾雾的想像图。

外国也有许多有关月亮的美好传说。

自从1957年10月4日世界上第一颗人造地球卫星上天以来,到1990年12月底,前苏联、美国、法国、中国、日本、印度、以色列和英国等国家以及欧洲航天局先后研制出约80种运载火箭,修建了10多个大型航天发射场,建立了完善的地球测控网,世界各国和地区先后发射成功4127个航天器。

其中包括3875个各类卫星,141个载人航天器,111个空间探测器,几十个应用卫星系统投入运行。

目前航天员在太空的持续飞行时间长达438天,有12名航天员踏上月球。

空间探测器的探测活动大大更新了有关空间物理和空间天文方面的知识。

到上世纪末,已有5000多个航天器上天。

有一百多个国家和地区开展航天活动,利用航天技术成果,或制定了本国航天活动计划。

航天活动成为国民经济和军事部门的重要组成部分。

航天技术是现代科学技术的结晶,它以基础科学和技术科学为基础,汇集了20世纪许多工程技术的新成就。

力学、热力学、材料学、医学、电子技术、光电技术、自动控制、喷气推进、计算机、真空技术、低温技术、半导体技术、制造工艺学等对航天技术的发展起了重要作用。

这些科学技术在航天应用中互相交叉和渗透,产生了一些新学科,使航天科学技术形成了完整的体系。

航天技术不断提出的新要求,又促进了科学技术的进步。

一、火箭技术火箭技术推动了人类航天发展的历史。

火药是中国古代的四大发明之一,火箭是在火药发明之后中国人发明的。

早在公元1000年宋朝唐福献应用火箭原理制成了战争武器,13世纪初传到外国。

传说在14世纪末,中国有个学者万户在坐椅背后安装47支当时最大的火箭,两手各持大风筝,试图借助火箭的推力和风筝的升力升空。

但是一声爆炸之后,只见烟雾弥漫,碎片纷飞,人也找不见了。

中国和世界的航天发展史全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中国和世界的航天发展史航天的发展历程可以追溯到人类文明的早期,但是直到20世纪中期才真正迈入了太空时代。

中国和世界各国在航天领域的发展史上都留下了浓墨重彩的一笔,今天我们就来一起回顾一下中国和世界的航天发展史。

20世纪50年代是航天时代的开端,苏联在1957年10月4日成功发射了世界上第一颗人造卫星“斯普尼克一号”,揭开了太空探索的序幕。

美国在1958年成立了国家航空航天局(NASA),开始了航天项目的竞赛。

1961年,苏联宇航员尤里·加加林成功进行了世界上第一次载人飞行,开启了载人航天时代。

随后,美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗在1969年7月20日成功登上了月球,完成了“阿波罗11号”任务,成为第一个登月的宇航员。

在接下来的几十年里,美国和苏联/俄罗斯在太空竞赛中展开了激烈的角逐。

1998年,国际空间站正式启动建设,成为多国合作的载人航天项目。

欧洲航天局(ESA)、日本航空航天研究开发机构(JAXA)等国家和组织也纷纷加入航天事业。

中国的航天历程虽然相对较晚,但却取得了显著的成就。

1958年,中国成立了中国航空工业部,开始了航天研究和发展。

1970年,中国成功发射了第一颗实验卫星“东方红一号”,成为继苏联和美国之后的第三个拥有卫星发射能力的国家。

2003年,中国成功进行了首次载人航天任务,宇航员杨利伟成为中国第一位在太空中工作的宇航员。

2005年,中国成功升空了第一颗月球探测器“嫦娥一号”,开启了中国深空探索之路。

中国在航天领域的快速发展引起了世界的广泛关注。

2019年,中国成功实施了月球背面软着陆任务,成为继美国之后第二个实现此壮举的国家。

中国还计划在未来发射火星探测器等项目,持续推进航天事业的发展。

展望未来航天事业是人类探索未知的重要途径,也是国家科技实力和国际地位的象征。

未来,航天技术的发展将进一步推动人类文明的进步,拓展人类的视野和发展空间。

航天事业发展史

航天事业发展史可以追溯到20世纪初,随着人类对太空的探索兴趣的增加,航天领域开始逐步发展。

1. 20世纪初期:基础研究

航天事业的起步可以追溯到俄罗斯科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基在1903年提出的火箭原理。

在此之后,航天科学家和工程师开始进行火箭技术的基础研究和实验。

2. 第二次世界大战期间:军事利用

在第二次世界大战期间,德国纳粹党的军队开始将火箭技术用于军事目的,例如研发了名为“V2”的远程导弹。

这一时期的火箭技术进步为航天事业奠定了基础。

3. 1940年代至1950年代:航天竞赛

第二次世界大战结束后,冷战的开始导致了美国和苏联之间的航天竞赛。

苏联于1957年发射了第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,这标志着航天事业的重大突破。

随后美国也开始积极发展航天技术,并于1969年实现了人类登月。

4. 1960年代至今:国际合作与商业化

在20世纪60年代以后,航天事业开始进入国际合作和商业化阶段。

许多国家开始合作进行太空探索,组建国际太空站等项目。

此外,私营企业也开始进入航天领域,如SpaceX等公司开始研发可重复使用的火箭技术,并为商业航天提供服务。

总结来说,航天事业的发展史经历了基础研究、军事利用、航

天竞赛以及国际合作与商业化的阶段。

随着技术的不断进步和探索的拓展,航天事业将继续迎来新的发展机遇和挑战。

航空航天的发展史1.气球的发明:虽然气球并非真正的航空器,但它开启了人类对飞行的探索。

1783年,蒙格尔兄弟的热气球成功升空,标志着人类首次实现了悬浮于空中的梦想。

随后,热气球成为人们进行空中观测和探险的重要工具。

2.航空器发明:在19世纪末和20世纪初,许多先驱者开始研究和实验人类能够操控的航空器。

最著名的是莱特兄弟,他们于1903年12月17日成功地让自己的飞行器飞行了12秒,这个历史性的时刻被视为人类飞行史上的重要里程碑。

3.航空业的兴起:随着航空器的发明,航空业也开始迅速发展。

1914年,第一次世界大战爆发,飞机被广泛用于侦查和打击任务。

战后,民用航空业开始崛起,航空公司相继成立,并且航线网络不断扩大。

4.航空技术的进步:在20世纪的后半叶,飞机设计和技术取得了巨大的进步。

喷气式飞机的出现使飞行速度大幅提升,并且飞机的载客能力和航程也大幅增加。

1969年,美国成功实现了阿波罗11号飞船的登月任务,这是人类历史上第一次成功登月的事件,标志着航天事业的新纪元。

5.航天飞行的拓展:20世纪末和21世纪初,人类的航天飞行进一步拓展。

1998年,国际空间站开始建设,成为多国合作的航天项目,成为人类空间探索的重要平台。

2003年,中国成功发射了第一颗载人航天器,成为继美国和俄罗斯之后第三个能够独立进行载人航天的国家。

6.新航天探索的开启:近年来,航空航天领域正在进一步发展和探索新的前沿。

商业航天公司的兴起和发展使得私人公司也能够参与到航天事业中来,推动了航天技术的创新和发展。

此外,火星和外行星探测也成为航天研究的重要方向,人类正在努力实现有人类步履的火星登陆。

总结起来,航空航天的发展史是一段充满了奋斗和创新的历史。

从气球的发明到现代的航天飞行,人类不断攀登技术的高峰,开创了航空航天发展的新篇章。

未来,我们可以期待更多的突破和创新,探索更遥远的宇宙和实现更大的飞行梦想。