高中历史必修二专题四并行于世的中西餐

- 格式:ppt

- 大小:906.50 KB

- 文档页数:12

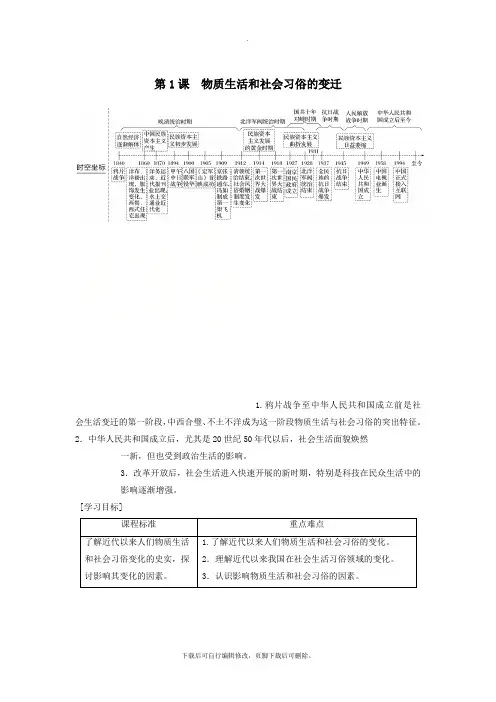

第1课物质生活和社会习俗的变迁1.鸦片战争至中华人民共和国成立前是社会生活变迁的第一阶段,中西合璧、不土不洋成为这一阶段物质生活与社会习俗的突出特征。

2.中华人民共和国成立后,尤其是20世纪50年代以后,社会生活面貌焕然一新,但也受到政治生活的影响。

3.改革开放后,社会生活进入快速开展的新时期,特别是科技在民众生活中的影响逐渐增强。

[学习目标]课程标准重点难点了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

1.了解近代以来人们物质生活和社会习俗的变化。

2.理解近代以来我国在社会生活习俗领域的变化。

3.认识影响物质生活和社会习俗的因素。

一、变化中的男女服饰1.变化趋势由拘谨、保守、呆板、等级森严,逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.中国近代服饰的变化(1)男子服饰长袍马褂是近代男子的通常服饰。

西装在鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来。

辛亥革命后,中山装成为中国男子的标准服装。

(2)女子服饰向合身适体、短袍窄袖的方向开展。

经过改革与创新后的旗袍,成为城镇新潮女性的日常着装。

(3)特征:中西合璧。

3.中国现代服饰的变化(1)中华人民共和国成立后至20世纪60年代中期:中山装和以列宁装、连衣裙为特征的苏式服装一度受到青睐。

(2)60年代中期到70年代末:受政治的影响,盛行军装和“干部服〞。

(3)改革开放后:由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

[思维点拨]1.中山装和旗袍是服饰中西合璧特征的典型表达。

2.近代中国社会生活经历了由盲目排外到学习西方、由传统社会向现代社会渐进的过程,呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。

[归纳总结] 近现代男女服饰变化的主要特征(1)近代特征:中西合璧、新旧并存。

(2)改革开放前的特征:政治性、保守性明显,朴素单一。

(3)改革开放后的特征:新颖款式层出不穷,与国际接轨。

二、并行于世的中西餐1.四大菜系:鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。

福州屏东中学教学笔记年月日普通高中课程标准实验教科书〃历史必修〃第二册专题四中国近现代社会生活的变迁一物质生活和社会习俗的变迁第一部分:教案内容【教学设计】学情分析:我校属于二级达标学校。

高中生源一般,整体素质不是太理想。

高一年级的历史学习,是学生在高中阶段学习历史的起点,也是关键。

能否树立正确的历史观念,掌握科学的学习方法,培养一定的历史思维,便决定了学生历史学习的好坏。

由于我市初中历史采取开卷考的形式,导致学生初中的基础不扎实,对于高中历史学习产生了不利影响。

高中历史教材的编写采用了专题的形式,以专题为线索展现历史发展脉络,打破了时空的界限。

这本应建立在学生掌握通史的基础之上。

但初中历史教育的现状决定了众多学生既对初中历史知识的掌握情况不理想,无法形成学习高中历史课程的必要的知识基础;又缺乏必要的学习能力和方法的培养。

采用专题的形式编写教材,这一体例对教学有以下几点不利:⑴知识系统不完整,同一阶段不同历史现象的联系不紧密;⑵专题之间的跳跃性大,新知识的学习缺少旧知识的铺垫;⑶专题性的历史内容理论性强,难度加大;⑷各模块教材之间历史知识的重复。

所以教学时,一定要注意专题内知识的完整性问题,同时还要考虑本专题知识与其他专题的联系。

在有限的时间里,如何深入浅出地把历史知识向学生讲述清楚,并引导他们通过学习活动有所收获,这对历史教师无疑是一个重大挑战。

教材内容分析:本课讲述了近代以来物质生活和社会风俗的变迁的情况。

鸦片战争后,随着西方资本主义政治、经济、文化势力进入中国,引起了中国社会的剧烈变动,与此相伴随,中国人民大众的物质生活和社会习俗等方面,也开始发生了前所未有的深刻变化。

随着中西各种社会文化因素的相互激荡和交汇,出现了许多色彩斑斓、新奇特异、意味深远、令人目不暇接的新鲜事务,形成了中国社会生活和文化生活开始走向近代的广阔画面。

这种变化总的趋势是:由以往的闭关自守,转而为面向世界;由过去的封建传统天下,变而为向近代化的趋进。

全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计中学历史(物质生活和社会习俗的变迁)一、教案背景1,面向学生:□高中2,学科:历史2,课时:13,学生课前准备:课前将学生分为四个小组:服饰组、饮食组、习俗组和建筑组等四组,根据学案进行自主学习。

二、教学课题知识与能力①掌握近代中国人们物质生活变化的具体表现,并分析发生变化的原因。

②掌握改革开放后我国人们生活水平提高的表现,并分析其原因。

③通过参观展览,阅读材料,培养获取信息的能力。

纵向比较“衣”、“习”的变化,横向比较“食”、“住”的变化,培养分析比较能力。

通过校服设计培养创造性思维能力等过程与方法通过课前合作收集材料,主动探索后分类归纳整理,列入衣、食、住和社会风俗四个展厅,再通过小组合作交流以及讨论,完成从感性认识到理性认识的过程。

情感态度与价值观文明史观:理解“变”的过程是人们追求进步、民主、文明的过程;世界史观:认识到中西文化的联系和相互影响;唯物史观:认识到中国共产党的正确领导是人民生活水平提高的根本前提。

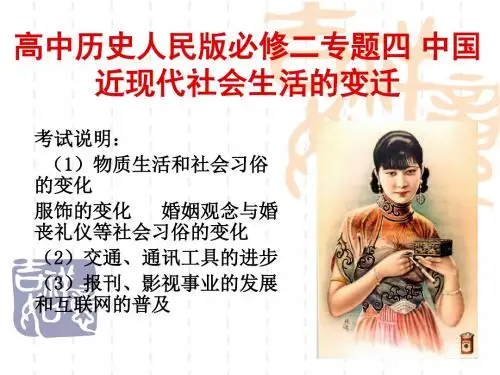

教学重点:物质生活和社会习俗变化的原因和特征教学难点:中国社会变动对社会生活产生的影响三、教材分析本课选自人民版课程标准实验教材,必修二专题四。

中国近现代社会处于剧变时期,人们的社会生活方式发生重大变化,无论是衣食住行、习俗风尚,还是邮电通信、大众传媒等,都出现新特征。

中西合璧、土洋并存成为这一阶段物质生活和社会习俗的突出特征。

四、教学方法及教学思路1.学生通过百度网上搜索大量生动直观的图片资料、文字资料。

开展多媒体教学。

2.课前对学生进行分组:服饰组、饮食组、习俗组和建筑组等四组,教师提供相关资料和相关网址,学生自主获取相关信息。

学生通过小组合作、讨论探究。

将自主学习与合作学习相结合、教师引导与学生探究相结合。

3. 引导学生学习用唯物史观看问题。

运用“三镜法”即:显微镜,细致观察历史;多棱镜,全面认识历史;望远镜,整体把握历史,学会多角度分析问题。

高一历史必修二复习提纲专题一古代中国经济的基本结构与特点(一)古代中国的农业经济1、古代中国农业主要耕作方式的变革1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代3、春秋战国时期:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

汉代牛耕逐渐普及全国。

东汉时出现了一牛挽犁代替耦犁,这种耕作方式便于牛耕普及。

2、了解古代中国的农业经济的基本特点以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特点。

(是一种自给自足的自然经济)3、古代水利建设概况1、夏商周:农田水利有较大发展。

2、春秋战国:战国时秦国蜀郡守李冰修的都江堰,水工郑国在秦国修的郑国渠。

都江堰位于四川成都平原西部的岷江上,是中国最古老的水利工程,是蜀地“天府之国”富庶之源,至今仍发挥着无可替代的巨大作用。

3、秦:灵渠4、两汉:西汉汉武帝亲到黄河工地命文武百官背土,东汉王景治黄河才基本解除了黄河水患。

5、隋炀帝:开通了大运河,是世界上最早、最长的运河。

6、唐朝:设专职官员管理水利事业,各地兴修了不少水利工程,还创制了新的灌溉工具筒车。

(二)古代中国的手工业的发展了解古代中国在纺织、和制瓷等手工业部门取得的主要成就:1、纺织业主要成就:(1)原料使用先后顺序:麻葛丝棉。

(2)丝绸之路:汉代开辟。

丝绸远销以罗马为中心的地中海地区。

(3)唐代私营纺织作坊兴起,官营纺织业也有相当大的规模,朝廷征收民间纺织品的数量相当可观。

2、冶金业主要成就:商周时期青铜器铸造工艺特点:分布广,规模大,水平高。

战国以后以铁器为主,汉代冶铁开始使用煤炭做燃料,供风形式也发生了革命性的变化,由自然通风——人力皮囊——马排——水排(东汉、杜诗)。

3、制瓷业取得的主要成就:(会考要求掌握唐宋的成就即可)(1)先有陶后有瓷(2)陶器:a、产生——原始时代彩陶b、发展:山东龙山文化——蛋壳黑陶c、独特技术——唐三彩d、陶瓷过渡时期:商代中期到东汉晚期。

物质生活和社会习俗的变迁教案学案【精品】(难度系数:★☆☆高考指数:★☆☆)1.变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严,逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.服饰变化[近现代男女服饰变化的主要特征。

(1)近代特征:中西合璧、新旧并存。

(2)改革开放前的特征:政治性、保守性明显,朴素单一。

(3)改革开放后的特征:新颖款式层出不穷,与国际接轨。

阅读课本第一目第二至第四自然段及下面材料。

材料据《清史·西洋记》中记载,大清国第一个穿西装的是清末大思想家严复的大公子。

一位外交官送给他一套西装。

而严公子不畏人言,毅然剪掉辫子,穿起西装,打上领带走在京城街头。

以西装为代表的西方服饰文化,是在辛亥革命后正式登上中国历史舞台的。

1919年后,西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂,西装渐渐得以流行。

我国近代服饰变化有何特点?其原因是什么?[提示]特点:中西合璧和土洋并存;从保守、呆板向适体、方便过渡。

原因:①鸦片战争打开中国大门,中国社会结构变化,西方文化和西方生活方式传入中国。

②西方民主思想的传播,中国人开始追求个性。

③中国传统文化与西方文化的碰撞与交融。

史论形成近代以来服饰变化的特点及历程(1)特点:从封闭向开放转变。

(2)历程:1.服饰作为社会文化的一种载体,能展现时代特有的风貌。

下列四幅图中的服饰,按其流行时期的先后顺序排列正确的是()A.①②③④B.②①④③C.③①④②D.①③②④解析:①是清朝的服饰,②是新中国成立初期的服饰,③是民国时期的服饰,④是“文化大革命”时期的服饰,先后顺序排列正确的是①③②④。

答案:D2.歌手张明敏以演唱歌曲《我的中国心》红遍大江南北,歌中唱道“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心”。

“洋装”开始传入中国是在()A.鸦片战争之后B.洋务运动之后C.民国建立之后D.国民革命之后解析:“洋装”开始传入中国是在鸦片战争之后,因此A正确。

答案:A知识点二并行于世的中西餐(难度系数:★☆☆高考指数:★☆☆)1.中餐:形成鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜四大菜系。

【高中历史】高中历史知识点:并行于世的中西餐并行于世的中西餐:

在现代,大米是南方的主要食物,面食是北方的主要食物。

作为北京的首都,除了宫

廷菜系,主要菜系也涌入首都,尤其是山东菜,它几乎已经成为北京菜的代表。

八楼、北

京特色全聚德烤鸭、东来顺涮羊肉等老店在京城很有名。

鸦片战争后,西方餐饮成为大城

市的消费时尚。

饮食:

饮食受自然环境、生产水平和生产方式的影响。

同时,它具有很强的民族性和地域性。

中国饮食种类丰富,特色明显。

南方和北方不同的生产方式和作物类型导致了明显的区域

差异。

大米是南方的主要食物,面食肉是北方的主要食物。

作为北京的首都,除了宫廷菜系,主要菜系也涌入首都,尤其是山东菜,它几乎已经成为北京菜的代表。

八楼、北京特

色全聚德烤鸭、东来顺涮羊肉等老店在京城很有名。

此外,丰富多彩的小吃已经渗透到人

们的日常生活中。

有些流传至今,至今仍为人民所喜爱。

(1)19世纪40年代,通商口岸出现了由外国人经营的西餐馆。

(2)大约在19世纪60年代,一些西餐厅在上海开业。

(3)七八十年代以后,西餐成为一种时尚,逐渐由通商城市流入市镇,由沿海进入

内地。

(4)葡萄酒、茶、烟草和其他日常食品在现代也经历了演变。

在西方社会,有露天

茶馆和茶馆的年轻人愿意光顾。