例谈古诗词中常用的修辞方法古诗词的修辞方法

- 格式:doc

- 大小:17.58 KB

- 文档页数:7

古诗词中常见修辞手法的运用古诗词是中国文化的瑰宝,其中运用了丰富多样的修辞手法,以增强作品的艺术效果和感染力。

以下是古诗词中常见的修辞手法及其运用方式:1. 比喻比喻是将一个事物用另一个事物来形容或说明,以达到形象、生动的效果。

在古诗词中,比喻常用于描述自然景物和人物情感。

例如,“明月几时有,把酒问青天”中的“明月”用来比喻友情的珍贵和稀有。

2. 拟人拟人是将无生命的事物赋予人类的特征和行为,使其更具感知和表达能力。

古诗词中常用拟人手法来表达作者的情感和思想。

比如,“床前明月光,疑是地上霜”中的“疑是地上霜”就赋予了月光思考和怀疑的能力。

3. 借景借景是通过描绘自然景物来表达作者的情感或思想。

古诗词中常用借景手法来抒发对人生、爱情和自然的感慨。

例如,“白日依山尽,黄河入海流”中的山尽和河流,都成为表达壮丽景象和意境的象征。

4. 省略省略是指在表达中删去非关键信息,使句子更加简洁和含蓄。

古诗词常用省略手法来达到意境深远、情感丰富的效果。

例如,“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”中的“岂在朝朝暮暮”,通过省略了主语和谓语的重复,使句子更加简练有力。

5. 修辞格修辞格是指对文字进行修饰和转换,使其更具表现力和声韵美。

在古诗词中常见的修辞格有对偶、对仗、排比、拼音、反复等。

例如,“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”中的对仗和拼音,使诗句的节奏和韵律更加和谐。

古诗词中的修辞手法丰富多样,运用得当可以让作品更加生动、感人,并深入人心。

通过熟练运用这些修辞手法,我们可以更好地欣赏和理解古诗词的魅力。

古诗词鉴赏中常用的24种修辞手法例解古诗词鉴赏中常用的 24 种修辞手法例解

修辞手法的运用,使各种形象栩栩如生,从而表现出绚丽多姿的形象化美感,使作品具有更高的审美价值和艺术感染力。

比喻

比喻是根据事物之间的相似点,把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显的修辞手法。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——岑参《白雪歌送武判官归京》

大漠沙如雪,燕山月似钩。

——李贺《马诗》

拟人

拟人就是把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子的修辞手法。

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

古诗的常用修辞手法有哪些?你怎么看?我总结了以下古诗常用的修辞手法:1.互文也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说一件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是同样的一件事。

例句:烟笼寒水月笼沙;将军白发征夫泪。

这两句都是单句互文。

2.通感就是在描述客观事物的时候,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,例如将本来表示听觉的词语转移用来表示视觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

例句:春风又绿江南岸3.比兴托物起兴,先言他物,然后借以联想,引出诗人所要表达的事物、思想、感情。

例句:关关雎鸠,在河之洲。

4.用典用典是引用古籍中的故事,或词句,可以丰富而含蓄地表达有关的内容和思想。

例句:中路因循我所长,古来才命两相妨;劝君莫强安蛇足,一盏芳醪不得尝。

5.比喻比喻就是打比方,就是根据联想,抓住不同事物的相似之处,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。

例句:露似珍珠月似弓6.借代指的是不直说某人或某事物的名称,而是借和它密切相关的名称去代替,就是借代。

例句:何以解忧?唯有杜康。

7.排比是一种把结构相同或相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法,利用意义相关或相近,结构相同或相似和语气相同的词组或句子并排,段落并排达到一种加强语势的效果。

例句:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

8.比拟就是把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。

例句:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

9.夸张为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。

例句:桃花潭水深千尺10.对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或意思相同的修辞方式。

例句:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

11.设问设问是一种常见的修辞手法,常用于表示强调作用。

古诗词的修辞手法与比喻技巧古代诗词是中华文化瑰宝中的重要组成部分,其韵律优美,意境深远,给人以强烈的审美享受。

而其中的修辞手法和比喻技巧更是使得古诗词具备了丰富的表现力和感染力。

本文将介绍古诗词中常见的修辞手法和比喻技巧,让我们一起来领略古诗词的魅力。

一、修辞手法1. 比喻比喻是诗词中广泛运用的修辞手法之一。

通过将两个事物进行类比,使得读者可以更加直观地理解诗人想要表达的意象和情感。

例如唐代杜甫的《登高》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

”将太阳辞别山峦,黄河汇入大海的景象直接比喻为人生的辛苦和归宿。

2. 象征象征是通过具体的事物来表示抽象的概念或意义。

在诗词中,常用动植物、景物等来象征情感、思想或道德观念。

例如明代杨慎的《临江仙》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

”这里的“白日”和“黄河”象征着光明与广博,表达了抱负的人要永不停息的追求。

3. 对偶对偶是指通过对比相似或对立的事物或概念进行排比,以增强诗词的艺术感和表现力。

唐代杜牧的《秋夕》中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”通过对比“银烛”和“小扇”、“画屏”和“轻罗”等的排比,营造出淡雅幽静的秋夜情景。

二、比喻技巧1.拟人拟人是一种将非人类物体或抽象概念赋予人的形象和行为的修辞手法。

通过拟人,诗人可以更好地抒发自己的情感和思想。

唐代杜甫的《春夜喜雨》中写道:“好雨知时节,当春乃发生。

”将雨水拟人为知时节的生物,表达诗人对收获和春天到来的喜悦之情。

2.夸张夸张是一种通过对描述事物的时候进行夸大处理,增强表现力和艺术效果的修辞手法。

唐代李白的《蜀道难》中写道:“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

”使用“百步九折”这样夸张的形容词,突出了蜀道险峻艰难的特点。

3.比拟比拟是指通过将两个相似或类似的事物进行对比和结合,以增加诗词的形象和感染力。

宋代苏轼的《水调歌头》中写道:“明月几时有?把酒问青天。

”通过将月亮和自己的心情结合在一起,达到美化情感的效果。

古代诗词的常见修辞手法修辞手法是古代诗词创作中常用的一种表达技巧,通过巧妙地运用修辞手法,诗人们能够更加生动地描绘出诗意,给读者带来美的享受。

在古代诗词中,常见的修辞手法包括比喻、拟人、夸张、反问等等,本文将逐一介绍这些常见的修辞手法,并通过具体的诗词示例来解读其表达效果。

一、比喻比喻是古代诗词中应用广泛的一种修辞手法,它通过将两个事物进行类比,运用形象生动的语言来表达某种含义。

比如在唐代王之涣的《登鹳雀楼》中,他用“白日依山尽,黄河入海流”来比喻时间的流逝,将山与时间相联系,使诗句更富有意境。

二、拟人拟人是将无生命的事物赋予人的属性或行为,使其产生活动或感受的修辞手法。

例如在宋代苏轼的《江城子·密州出猎》中,他写道:“白尘下散归来否?江南故人今在否?”将白尘、江南等非人事物赋予了具有人的属性,增加了诗歌的形象感。

三、夸张夸张是为了达到修辞艺术目的而对事物夸大其词或言过其实的表达方式。

唐代白居易的《长恨歌》就运用了夸张的手法,描绘出了妲己的美艳:“罗帏翠袖摇金钏,白日依山尽,黄河入海流”。

通过夸张的修辞手法,使诗词更富有感染力和艺术表现力。

四、反问反问是古代诗词常用的修辞手法,它通过提出问题来表达自己的意图或让读者思考。

比如唐代杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其一》中,他写道:“战国策,何人更扬腰?宛转石相投,户部尚书归梦少?”通过反问的方式,表达了对时事动态的思考和对官场现实的疑问。

五、对偶对偶是通过对比、平行或排比等手法,使诗词的结构更加对称,美化诗歌的表达效果。

在唐代杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》中,他运用了对偶的手法:“影落窗纱理欲奇,风还清夜月已斜。

”对偶的方式使诗句呼应起来,更有节奏感和美感。

六、借物抒怀借物抒怀是通过描写事物来抒发自己的情感或表达思想感慨的修辞手法。

例如唐代杜牧的《秋夕》中,他通过描写月色与家乡的思念相结合,表达了对故乡的思念之情:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

古诗词修辞手法举例古诗词是中国古代文学中的一颗璀璨明珠,其魅力不仅在于优美的语言和深邃的思想,更在于其独特的修辞手法。

古诗词的修辞手法种类繁多,包括比喻、拟人、夸张、对比、对偶、反复、设问、反问等。

这些修辞手法为古诗词增添了丰富的内涵和独特的韵味。

1、比喻比喻是古诗词中最常见的修辞手法之一,通过将两种不同的事物进行比较,以形象地表达出作者的情感或描绘出事物的特点。

例如,李白的《望庐山瀑布》中,“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,将香炉峰比喻为瀑布的挂件,形象地描绘出了瀑布从天而降的壮观景象。

2、拟人拟人是指将非人类的事物赋予人类的情感和行为,使读者能够更深刻地感受到这些事物的特点。

例如,杜甫的《登高》中,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,通过拟人的手法,将落木的凋零和江水的滚滚流动赋予了人的情感,营造出一种悲凉萧瑟的氛围。

3、夸张夸张是通过夸大或缩小事物的形象或数量,以达到强调或突出某种情感或效果的目的。

例如,李清照的《如梦令》中,“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒”,通过夸张的手法,将一夜风雨后的残酒之浓表达得淋漓尽致。

4、对比对比是通过将两个相反的事物进行比较,以达到强调或突出某种情感或效果的目的。

例如,苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中,“故垒西边,人道是三国周郎赤壁”,通过对比的手法,将三国时期的战争与周瑜的英姿进行对比,营造出一种历史沧桑之感。

5、对偶对偶是指将两个相同或相似的事物进行平行排列,以达到对称或和谐的效果。

例如,王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”,通过平行的手法,将白日和黄河两个形象进行对比,营造出一种壮观的景象。

6、反复反复是通过重复某些词语或句子,以达到强调或突出某种情感或效果的目的。

例如,李煜的《虞美人》中,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,通过反复的手法,将愁绪比作江水,强调了愁之深重。

7、设问设问是通过提出一些问题或假设,以达到启发读者思考或强调某种观点的目的。

古代诗词常见修辞手法解析古代诗词是中国文学中的瑰宝,其表达艺术特点十分独特。

为了增强作品的艺术感染力和美感,古代诗人们广泛运用了各种修辞手法。

本文将为大家解析几种古代诗词中常见的修辞手法,并探讨它们在作品中的作用。

一、比喻比喻是古代诗词常见的修辞手法之一。

通过将两个或多个事物进行比较,以便更好地描述或突出某一事物的特点。

比喻的句式通常为“如”、“似”、“若”等。

比如《离骚》中的“如竹苞矣兮,其顶撞天”,通过将大气磅礴的景色比喻为矗立入云的竹子,形象地表达了作者的豪情壮志。

二、拟人拟人是指将无生命的事物赋予人的性格、行为或感情,使得诗词更具有形象感和生动性。

通过拟人描写,诗人可以将抽象的事物具象化,增强作品的感染力。

例如白居易的《长恨歌》中:“早知如此绊人心,何如当初著短裾。

”诗人通过将“恨”拟人化为绊人的存在,以形象的方式表达了自己的情感。

三、夸张夸张是古代诗词中常见的修辞手法之一。

通过对事物特征进行夸大,以突出形象所具有的特点。

例如杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中:“微冷山头斜照却,乳燕飞下玉阑干。

”通过夸张描写山头微冷和乳燕低飞的情景,给读者带来了强烈的视觉和感官冲击。

四、借代借代是指用一个事物代表另一个事物,以便于进行比喻或抒发情感。

通过借代,诗人可以将抽象的概念具象化,使读者更容易理解诗歌的内涵。

例如白居易的《钱塘湖春行》中:“杭州即是钱塘江”。

诗人借用杭州来代表钱塘江,以便更好地表达自己对故乡的思念之情。

五、对仗对仗是古代诗词中常见的修辞手法之一。

指在句子或诗句中使用押韵和平行结构,以保持音韵上的和谐和句式的平衡感。

例如杜甫的《月夜忆舍弟》中:“戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

”诗人通过对仗的结构,使句子更加朗朗上口,回味无穷。

通过对古代诗词常见的修辞手法进行解析,我们能够更好地理解诗词作品的魅力所在。

比喻、拟人、夸张、借代和对仗这些修辞手法的运用,不仅更好地描绘了事物的形象与情感,也使得作品更加生动丰富。

古诗词中常见修辞手法详解及鉴赏示例修辞手法,是鉴赏诗歌时重点需要鉴赏的对象之一,下文为古诗词中常见修辞手法及鉴赏示例,认真阅读,对诗歌鉴赏定会有所助益。

1.比喻用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

如:“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

比喻除使诗歌所描绘的意象更加形象生动外,还可体现出意象的情态特征。

如:“征蓬出汉塞,归雁入胡天。

”(王维《使至塞上》)诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,象振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。

古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

作者出使,恰在春天。

途中见数行归雁北翔,诗人即景设喻,用归雁自比,既叙事,又写景,一笔两到,贴切自然。

2、比拟把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物来描写叫拟物。

比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现的更形象、生动的作用。

如:“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”(林逋《山园小梅》)这一联采用拟人的手法。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至消魂,把粉蝶对梅得喜爱之情夸张到极点。

咏柳贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

这首诗一反前人写法,不以杨柳的细柔形象来形容美人身材苗条,而是用拟人的手法,让杨柳化身为美人“碧玉”出现,栩栩如生地刻画出杨柳的婀娜多姿。

春夜喜雨杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

诗歌细腻生动地描绘了春夜雨景,并以拟人化的手法,写出了夜雨的神奇,喜悦之情跃然纸上。

3、借代借用相关的事物来代替所要表达的事物。

古诗词手法技巧古诗词是中华文化的瑰宝,其中蕴含着各种各样精妙的手法技巧,这些手法就像魔法师的魔法棒,让古诗词充满了魅力。

一、比喻手法。

比喻在古诗词里就像一个超级好用的“形象制造机”。

比如说李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

他把瀑布比作银河从天上落下来,哇塞,一下子就把瀑布那种雄伟壮观、一泻千里的气势给展现出来了。

我们一读就仿佛能看到那高高的瀑布像一条闪闪发光的银河一样,从九天之上飞奔而下,这可比直接说瀑布很高、水流很大有意思多了。

通过这个比喻,李白让我们看到了一个充满奇幻色彩的画面,让我们对庐山瀑布的印象深刻得不得了。

二、拟人手法。

拟人呢,就像是给大自然或者事物赋予了生命和情感。

像王安石的“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”。

水会“护”着田,山能“排闼”(推开门)送青来,这就把水和山当成了有感情、会动作的人。

水就像一个忠诚的守护者,环绕着农田;山呢,就像热情的朋友,推门而入送来满眼的青翠。

这样写不仅让诗句变得生动有趣,还让我们感觉到山水都像是有灵性的伙伴,和我们人类有着亲密的关系。

三、夸张手法。

夸张就像是一个放大镜,把事物的特点放大好多好多倍。

还是李白的诗,“白发三千丈,缘愁似个长”。

谁的头发能有三千丈啊,这明显是夸张嘛。

但是呢,这样一写就把诗人内心的忧愁表现得淋漓尽致。

就好像他的忧愁多得像那三千丈的白发一样,怎么都理不清,这种夸张的手法让我们深刻地感受到了他忧愁的程度,简直是愁到了极点。

四、借景抒情手法。

这可是古诗词里的“情感隐藏小能手”。

诗人常常不直接说自己的感情,而是通过描写景色来表达。

比如马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

”前面几句全是在写景,什么枯藤啊、老树啊、昏鸦啊,这些萧瑟的景色组合在一起,就营造出了一种很凄凉的氛围。

然后最后才点出“断肠人在天涯”,原来前面的景色都是为了烘托诗人漂泊在外的孤独和思乡之情。

就像我们有时候心情不好,看到阴天都会觉得更郁闷了,诗人就是利用景色来传达自己内心的情感。

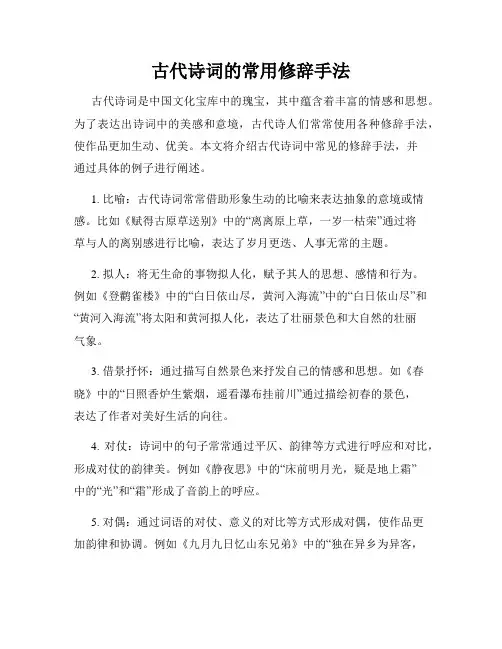

古代诗词的常用修辞手法古代诗词是中国文化宝库中的瑰宝,其中蕴含着丰富的情感和思想。

为了表达出诗词中的美感和意境,古代诗人们常常使用各种修辞手法,使作品更加生动、优美。

本文将介绍古代诗词中常见的修辞手法,并通过具体的例子进行阐述。

1. 比喻:古代诗词常常借助形象生动的比喻来表达抽象的意境或情感。

比如《赋得古原草送别》中的“离离原上草,一岁一枯荣”通过将草与人的离别感进行比喻,表达了岁月更迭、人事无常的主题。

2. 拟人:将无生命的事物拟人化,赋予其人的思想、感情和行为。

例如《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”中的“白日依山尽”和“黄河入海流”将太阳和黄河拟人化,表达了壮丽景色和大自然的壮丽气象。

3. 借景抒怀:通过描写自然景色来抒发自己的情感和思想。

如《春晓》中的“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”通过描绘初春的景色,表达了作者对美好生活的向往。

4. 对仗:诗词中的句子常常通过平仄、韵律等方式进行呼应和对比,形成对仗的韵律美。

例如《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”中的“光”和“霜”形成了音韵上的呼应。

5. 对偶:通过词语的对仗、意义的对比等方式形成对偶,使作品更加韵律和协调。

例如《九月九日忆山东兄弟》中的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”中的“异乡”和“异客”,以及“佳节”和“思亲”形成了对偶。

6. 夸张:通过夸张手法来增强修辞效果,使作品更具表现力。

例如《芙蓉楼送辛渐》中的“青青子衿,悠悠我心”中的“悠悠我心”通过夸张手法,形容作者内心的痛苦和挣扎。

7. 排比:通过将一组词语或句子进行并列,形成鲜明的对比和冲击力。

例如《将进酒》中的“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”中的“黄河”和“白云间”,以及“孤城”和“万仞山”形成了排比结构,展示了壮丽的自然景色。

通过以上介绍,可以看出古代诗词中常见的修辞手法。

这些方法既能够丰富诗词的表达形式,又使作品更具艺术性和感染力。

了解和运用这些修辞手法,能够更好地欣赏和理解古代诗词的魅力。

我国古典诗文中常用的修辞方式是我国古典诗文中常用的修辞方式有很多,包括以下几种:1. 比喻:通过将事物与其他事物进行比较,以达到象征、夸张或隐喻的修辞效果。

比如唐代杜甫的《春望》中写道:“芳草碧连天,晴日暖凝脂,欲穷千里目,更上一层楼。

”这里把美景比喻成连绵的碧草和凝脂的阳光,形象地描绘了春天的美好。

2. 比拟:通过对事物之间的共同特点进行比较,以揭示事物的本质或特点。

比如宋代陆游的《秋夜将晓·怀旧》中写道:“银霜净砌成墟落,玉钩斜挂户绳头。

”这里通过比拟把帷幕挂钩比喻成宝玉,形象地描绘了秋夜的寂寥和深沉。

3. 对仗:古诗文中往往采用对仗的修辞手法,通过对声、字、韵、句式等方面的对立或相同,以达到平衡、调和或反衬的效果。

比如唐代王之涣的《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

”这里的描写就采用了对仗的方式,通过颠倒顺序的说法,表现了壮丽的景色和浩渺的河流。

4. 借代:通过借用其他事物的形象或象征,以代替原本的事物,以传达某种意境或感情。

比如唐代王之涣的《登鹳雀楼》中写到:“白云生处有人家,参差荇菜连天涯。

”这里白云和荇菜都是对人们生活的象征,通过借代的方式,表达了人世间的喜怒哀乐。

5. 叠词:通过重复使用相近的词语,以强调或增强描述对象的特点或感情的强度。

比如唐代杜牧的《秋夕》中写到:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

”这里“银烛秋光”和“冷画屏”、“轻罗小扇”和“扑流萤”都是通过叠词的方式,形象地描绘了秋夜的幽静和荧光的飞舞。

以上是我国古典诗文中常见的修辞方式,它们丰富了诗文的表现力,使作品更加生动、形象,给读者带来了美的享受和思考的空间。

古诗词常见修辞手法修辞手法是古诗词中常用的一种表达方式,通过运用一定的语言技巧和修辞手段,使诗词更具艺术感和表达力。

下面将介绍几种古诗词中常见的修辞手法。

一、比喻比喻是一种常见的修辞手法,它通过将两种不同的事物进行比较,以便更好地表达含义。

比如在《静夜思》中,李白将月亮比作盘中餐,通过这种比喻手法,诗人生动地描绘了自己思乡的情怀。

二、拟人拟人是将无生命的事物赋予人的属性和行为,使其具备人的形象和特点。

例如,在白居易的《琵琶行》中,琵琶被拟人为“双泪落君前”,使琵琶具备了人的情感和表达能力。

三、夸张夸张是通过对描述对象的夸大处理来达到一种强调或者夸张的效果。

例如,在苏轼的《水调歌头》中,他用“万里长江似细细发”来形容自己的思绪万千,通过夸张手法,突出了自己对故乡的深情。

四、借景借景是将与主题无关的事物引入到描述中,以增加画面的生动性和表现力。

例如,王之涣的《登鹳雀楼》中,他以登高望远的主题,将长城、河流等景物融入其中,使整篇诗歌具备了诗情画意。

五、对偶对偶是通过将两个相互矛盾或者相反的事物进行对比和衬托,以达到强调、对比和对立的目的。

例如,在杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中,他通过对比“读书破万卷,下笔如有神”来强调自己对学识的追求和才情的高尚。

六、排比排比是将相似的词语、短语或者句子排列在一起,以强调并增强表达的效果。

例如,在李白的《静夜思》中,“床前明月光,疑是地上霜”就使用了排比手法,使诗句更加优美、平衡。

总结起来,古诗词中常见的修辞手法包括比喻、拟人、夸张、借景、对偶和排比等。

这些修辞手法使得古诗词具有了更多的艺术特色和表现力,让人们感受到了诗人的情感和意境。

通过学习和理解这些修辞手法,我们可以更好地欣赏和理解古代诗词作品。

古诗词中常见修辞手法详解及鉴赏示例修辞手法,是鉴赏诗歌时重点需要鉴赏的对象之一,下文为古诗词中常见修辞手法及鉴赏示例,认真阅读,对诗歌鉴赏定会有所助益。

1.比喻用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

如:“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

比喻除使诗歌所描绘的意象更加形象生动外,还可体现出意象的情态特征。

如:“征蓬出汉塞,归雁入胡天。

”(王维《使至塞上》)诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,象振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。

古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

作者出使,恰在春天。

途中见数行归雁北翔,诗人即景设喻,用归雁自比,既叙事,又写景,一笔两到,贴切自然。

2、比拟把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物来描写叫拟物。

比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现的更形象、生动的作用。

如:“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”(林逋《山园小梅》)这一联采用拟人的手法。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至消魂,把粉蝶对梅得喜爱之情夸张到极点。

咏柳贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

这首诗一反前人写法,不以杨柳的细柔形象来形容美人身材苗条,而是用拟人的手法,让杨柳化身为美人“碧玉”出现,栩栩如生地刻画出杨柳的婀娜多姿。

春夜喜雨杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

诗歌细腻生动地描绘了春夜雨景,并以拟人化的手法,写出了夜雨的神奇,喜悦之情跃然纸上。

3、借代借用相关的事物来代替所要表达的事物。

古诗文常见修辞手法总结修辞手法是古诗文中非常常见的表达技巧,通过精巧的修辞手法,作品能够更加生动地描绘事物,表达情感,给读者带来更丰富的想象空间。

下面将总结一些古诗文中常见的修辞手法,以帮助读者更好地理解和欣赏古代文学之美。

一、比喻比喻是一种常见的修辞手法,通过将两个相似但本质上不同的事物进行比较,以便更好地表达出某种意义。

比如在李白的《静夜思》中,“床前明月光,疑是地上霜”中的“明月光”就是对“地上霜”进行的比喻,用来描述床前明亮的月光。

二、拟人拟人是将无生命的事物赋予人的特质或行为,使其具备与人类相似的人性。

例如在杜牧的《秋夕》中,“银烛秋光冷画屏”中的“银烛”就被赋予了“冷”这个人类的特质。

三、借代借代是通过用代替语来代表某一事物或概念,以达到某种修辞效果。

比如在杨万里的《临江仙·滔滔黄河,百折不回翻身乐》中,“滔滔黄河”指代的是黄河的长流不息,表达出作者坚韧不屈的精神。

四、夸张夸张是通过对事物进行过分的渲染和夸大来达到修辞的目的。

比如在白居易的《长恨歌》中,“双兔傍地走,安能辨我是雄雌”中的“双兔傍地走”夸张地形容杨玉环的美丽和动人。

五、对仗对仗是古诗文中常见的韵律手法,通过在相邻的词语或句子中使用相近的词汇或音韵,以达到修辞的目的,使整个文体具有和谐的韵律感。

比如在杜甫的《赤壁》中,“遥看瀑布挂前川,飞流直下三千尺”中的前后对仗,使整首诗音调和谐。

六、排比排比是通过将一系列的词语、短语或句子并列使用,以达到修辞的效果。

比如在白居易的《琵琶行》中,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”中的“大弦嘈嘈如急雨”和“小弦切切如私语”就是通过排比呈现琵琶奏出的不同音调和声音。

七、借景借景是通过取自然景物来揭示人情世故或抒发情感,以达到修辞的效果。

比如在王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”中借助自然景物的宏伟壮丽来表达作者的感叹之情。

总结:古诗文中常见的修辞手法包括比喻、拟人、借代、夸张、对仗、排比和借景等。

古诗词中的 11 种修辞手法及其鉴赏举例一、比喻用一种事物或情形来比作另一种事物或情形。

比喻可分为明喻、暗喻、借喻。

比喻有突失事物(意象)的神态特点,把抽象的事物形象化的作用。

【例 1】“远望洞庭山川翠,白银盘里一青螺。

”(刘禹锡《望洞庭》)【析】诗歌奇妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色彩淡雅,山川水乳交融。

【例 2】“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。

”【析】“如眉”,以眉喻月,绘出了三月时月亮的形状并表现出了它的俊秀。

“镜”,以镜喻兰溪之水,写出了兰溪水之清亮明静,亦反衬出月光的明亮。

【例3】“船上看山走如马,倏乎过去数百群。

前山槎牙忽变态,后岭杂沓如惊奔。

仰看微径斜缭绕,上有行人高缥缈。

舟中举手欲与言,孤帆南去如飞鸟。

”(苏轼《江上看山》)【析】此诗将江两岸的群山喻为马群,且以行船为参照物,把群山那一静态的光景给形化动化,写得形象生动。

“飞鸟” 喻“孤帆” ,写出了舟行之快。

【例 4】“单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河夕阳圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

”(王维《使至塞上》)【析】开元二十五年( 737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以督查御史的身份出塞宣慰,查访军情。

这实质是将王维排斥出朝廷。

这首诗作于赴边途中。

“征蓬出汉塞,归雁入胡天“,诗人以”蓬“、”雁”自比,说自己象随风而去的蓬草同样出临“汉塞”,象振翮北飞的“归雁”同样进入“胡天”。

古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里倒是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人心里的激怒和抑郁。

与首句的“单车”相响应。

万里行程只用了十个字轻轻带过。

诗人把笔墨要点用在了他最擅胜场的方面——写景。

作者出使,恰在春季。

途中见数行归雁北翔,诗人即景设喻,用归雁自比,既叙事,又写景,一笔两到,贴切自然。

【例 5】“泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。

聚散急忙,云边孤雁,水上调萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

古代诗词的修辞手法诗词作为中国古代文化瑰宝之一,以其丰富多样的表现形式和独特的修辞手法而闻名。

古代诗词的修辞手法可以说是其灵魂和精华所在,它既是诗人达意的工具,也是作品感染读者的媒介。

本文将介绍古代诗词常见的修辞手法,通过详细解析,揭示其美学内涵和艺术价值。

一、比喻手法比喻手法是古代诗词中常用的修辞手法之一,通过将事物与其他事物进行类比,以强调其特征或增强其感染力。

比喻手法的简练和形象性使得诗词作品更具感染力和艺术美感。

例如杜甫《登高》中的“白云生处有人家,参差不足数。

青冥浩荡不见底,日月照耀灭”。

诗人以白云比喻人家,以太阳和月亮比喻昼夜交替,通过比喻手法展示了登高所带来的壮丽景色。

二、拟人手法拟人手法是古代诗词中常见的修辞手法之一,通过赋予非人事物以人的形象和特征,使其更具生动性和感染力。

通过拟人手法,诗人可以让人们对事物有更深刻的认识和理解。

例如苏轼《江城子·密州出猎》中的“遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬓湿,清辉照夜船”。

诗人将长安、雾霾、夜船等物与人进行拟人化,表达了对时光流逝的惋惜和对故乡的思念。

三、夸张手法夸张手法是古代诗词中常用的修辞手法之一,通过对事物进行夸张处理,以达到强调和夸大效果。

夸张手法的运用可以增加作品的艺术性和表现力,使诗词更加生动有趣。

例如李白《行路难·孰不忍死以见却》中的“黄尘足今古,白骨乱蓬蓬。

如此露庐中,何以制其穷”。

诗人通过夸张手法形容行路艰辛,境况困苦,以突出诗中的主题。

四、借景抒情借景抒情是古代诗词常见的修辞手法之一,通过描写自然景物来表达诗人的情感和思想。

借景抒情可以赋予作品更深层次的意义和情感共鸣。

例如王之涣《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼”。

诗人以登高望远的景象,表达了对人生追求无止境的思考。

总结:古代诗词的修辞手法承载了丰富的美学内涵和艺术价值,比喻手法、拟人手法、夸张手法和借景抒情都是常见的修辞手法。

例谈古诗词中常用的修辞方法古诗词的修辞方法

指不直接说出要说的人或事物的本来名称,而是借用和该人该事物密切相关的人或事物的名称去代替。

用借代的手法,可以突出描写对象的特征,引发读者联想,使其获得鲜明深刻的印象。

比如辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》:

何处望神州?满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?悠悠。

不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。

天下英雄谁敌手?曹刘。

生子当如孙仲谋。

“兜鍪”原指头盔,这里用的是借代手法;“万兜鍪”,意思是孙权带领着强大的军队。

又如李贺的《南园》:

男儿何不带吴钩,收取关山五十州?请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?

“吴钩”,古代吴地生产的一种弯刀,这里代指精良的武器。

再看向子的《减字木兰花》:

斜红叠翠,何许花神来献瑞。

粲粲裳衣,割得天孙锦一机。

真香妙质,不耐世间风与日。

着意遮围,莫放春光造次归。

“斜红叠翠”一句,“红”“翠”点明了花叶的色彩,以“红”借代花,以“翠”借代叶,含蓄而形象。

比拟是把甲事物模拟作乙事物来写的一种修辞方式,包括拟人和拟物。

拟人是把物人格化,拟物是把人物化(或把此物写成彼物)。

比拟,可以使无生命的东西活跃起来,使抽象的事物具体化,能启发人的联想,使读者倍感生动有趣。

比如杜甫的《春望》:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

因为怨恨与家人离别,听到悦耳的鸟鸣,不是使人高兴,而是使人惊心。

其实,“花溅泪”“鸟惊心”这两句还有一种解释:花儿带着朝露,鸟儿任意飞鸣,在诗人的眼里,它们也像是有情的。

花儿,为了伤时而洒下眼泪;鸟儿,为了恨别而惊心飞鸣——诗人运用拟人

的修辞手法,把周围的景物和自己的感情融合在一起了。

又如韩愈的《晚春》:

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

此诗也运用了生动的拟人手法。

“草树”本属无情物,竟能“知”能“解”能“斗”,尤其是彼此竟有“才思”高下之分,设想之奇为诗中罕见。

诗人借此鼓励“无才思者”敢于创造。

事实上,韩愈正是力矫轻熟诗风的奇险诗派的开创人物,他自己在群芳斗艳的诗坛独树一帜,还极力称赞当时不被人们重视的孟郊、贾岛的奇僻瘦硬的诗风。

再如王安石的《定林》:

漱甘凉病齿,坐旷息烦襟。

因脱水边屦,就敷岩上衾。

但留云对宿,仍值月相寻。

真乐非无寄,悲虫亦好音。

本诗第三联运用拟人手法,把“云”和“月”人格化——诗人欲和白云对宿,又逢明月相寻,描写出在定林(寺院名,位于金陵)流连忘返的愉悦心境。

用三个或三个以上结构相同(相似)、内容相关、语气一致的短语或句子排列在一起,就构成了排比。

排比句音韵铿锵,一气贯通,其作用在于加强语势,强调内容,增强表达效果。

排比用于叙事,可使语意畅达,层次清楚;用于抒情,能收到节奏和谐、感情奔放的效果。

比如张养浩的《双调·沉醉东风》:

班定远飘零玉关,楚灵均憔悴江干。

李斯有黄犬悲,陆机有华亭叹。

张柬之老来遭难。

把个苏子瞻长流了四五番。

因此上功名意懒。

元人散曲中叹时警世,常用这种列举史事、“车轮大战”的方式,论据凿凿,以古证今,语若贯珠,一泻直下。

所列人物,遭遇均可悲可叹,大都仕途险恶,结论(“因此上功名意懒”)自然水到渠成。

又如张可久的《[黄钟]人月圆·山中书事》:

兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯。

孔林乔木,吴宫蔓草,楚庙寒鸦。

数间茅舍,藏书万卷,投老村家。

山中何事,松花酿酒,春水煎茶。

曲中“孔林”三句,具体铺叙千古繁华如梦的事实,同时也是“诗眼”阅历“天涯”所得。

“孔林”是孔子及其后裔的墓地;“吴

宫”指吴王夫差为西施扩建的宫殿,也可指三国东吴建业(今南京)故宫;“楚庙”即楚国的宗庙。

这三句具体印证世事沧桑、繁华如梦的哲理:即使像孔子那样的儒家圣贤,吴王那样的称霸雄杰,楚庙那样的江山社稷,而今安在哉?惟余苍翠的乔木、荒芜的蔓草、栖息的寒鸦而已。

指的是故意夸大或缩小表达对象的形象、特征、作用、程度或

品格,以增强话语的表现力。

夸张可以强烈地表现作者对所要表达的人或事物的感情态度,或褒或贬,或肯定或否定,从而激起读者强烈的共鸣,也可引发人们的联想与想象,有利于揭示事物的本质。

比如连学龄前儿童都会背诵的李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,就运用夸张手法,表现了瀑布飞泻而下的壮观景象,饱含着诗人对大自然神奇伟力的赞颂。

此外,李白还有“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”“黄河之水天上来,奔流到海不复回”“白发三千丈,缘愁似个长”等夸张性名句,全都形象生动,给读者以鲜明深刻的印象。

“互文”是古汉语中一种特殊的修辞手法。

有时出于字数的约束、格律的限制或表达艺术的需要,必须用简洁的文字、含蓄凝练的

语句来表达丰富的内容,于是使两个事物在上下文中各出现一个而省略另一个,即所谓“二者各举一边以省文”,以达到言简意赅的效果。

理解互文时,必须把上下文保留的词语结合起来,使之互相补充才能体现出原意,故而习惯上称为“互文见义”。

比如“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”(《古诗十九首》),上句省去了“皎皎”,下句省去了“迢迢”。

即“迢迢”不仅指牵牛星,也指河汉女;“皎皎”不仅指河汉女,也指牵牛星——“迢迢”“皎皎”互补见义,两句合起来的意思是:“遥远而明亮的牵牛星与织女星啊!”对于互文,只有掌握了它的结构方式,才能完整地理解其要表达的意思。

互文的特点是:你中有我,我中有你。

像《木兰诗》中的“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”,“扑朔”与“迷离”互补见义,即雄兔与雌兔均有“脚扑朔”“眼迷离”的习性,难以区分雄雌。

此外,《孔雀东南飞》中的“东西植松柏,左右种梧桐”、白居易《琵琶行》中的“主人下马客在船”、杜牧《泊秦淮》中的“烟笼寒水月笼沙”等,都运用了互文修辞。

(文墨)

内容仅供参考。