中国古钱石刻的故事

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

民间铜钱的故事

民间铜钱是中国古代货币中的一种,具有悠久的历史。

以下是与民

间铜钱相关的故事:

一、铜钱的起源

相传铜钱的起源可以追溯到商朝时期,当时的铜钱是以铜条为材料铸

造而成,通常呈方形或圆形,有的铜钱上刻有印章。

铜钱因为是非常

实用的商品,后来演变成人民生活中的重要货币。

二、铜钱的历史意义

铜钱除了在货币方面起到了重要的作用,还有其他的历史意义。

在古

代社会,铜钱也是人们之间通讯的工具之一。

在信札中,有时会将铜

钱当做密码使用,一些手绘铜钱还有特定的图案和符号,它们被认为

具有神秘的魔力,可以保护人们免受邪恶的伤害。

三、铜钱的制作工艺

古代的铜钱是由铸造方法制造出来的,这一过程需要经过多个环节。

首先要制作铜模,然后将铜熔化倒入模型里,待其冷却后就得到了铜钱。

不同的地方和时期,制作工艺和铜钱的样式也有所不同。

而且,

不同的政府和管理机构也可能在铜钱上刻印自己的标志或者其他信息,以便更好地管理和控制货币的流通。

四、铜钱在生活中的使用

古代人民生活中铜钱的使用范围非常广泛,除了作为货币外,还被用作装饰品、护身符和通讯工具等。

在中国历史上,一些著名的文化名人也在铜钱的刻印方面做出了重要的贡献。

在民间,铜钱也是儿童学习算术的重要教具。

以上是关于民间铜钱的故事,这些故事不仅是中国古代文化的重要组成部分,而且也展现出铜钱在古代人们的生活中扮演的重要角色。

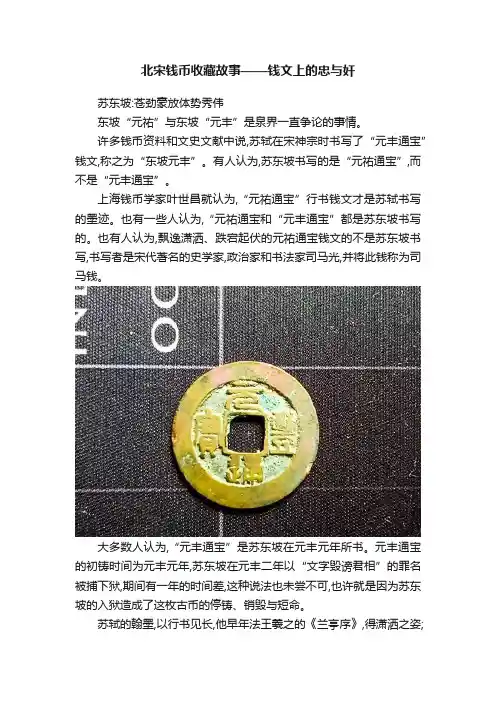

北宋钱币收藏故事——钱文上的忠与奸苏东坡:苍劲豪放体势秀伟东坡“元祐”与东坡“元丰”是泉界一直争论的事情。

许多钱币资料和文史文献中说,苏轼在宋神宗时书写了“元丰通宝”钱文,称之为“东坡元丰”。

有人认为,苏东坡书写的是“元祐通宝”,而不是“元丰通宝”。

上海钱币学家叶世昌就认为,“元祐通宝”行书钱文才是苏轼书写的墨迹。

也有一些人认为,“元祐通宝和“元丰通宝”都是苏东坡书写的。

也有人认为,飘逸潇洒、跌宕起伏的元祐通宝钱文的不是苏东坡书写,书写者是宋代著名的史学家,政治家和书法家司马光,并将此钱称为司马钱。

大多数人认为,“元丰通宝”是苏东坡在元丰元年所书。

元丰通宝的初铸时间为元丰元年,苏东坡在元丰二年以“文字毁谤君相”的罪名被捕下狱,期间有一年的时间差,这种说法也未尝不可,也许就是因为苏东坡的入狱造成了这枚古币的停铸、销毁与短命。

苏轼的翰墨,以行书见长,他早年法王羲之的《兰亭序》,得潇洒之姿;中年学颜真卿,又得雄浑豪放的气象;到了晚年,再学唐人李邕,得到一股险峻之势,从而自成面貌,旷达中有含蓄,汪洋恣肆中又带有质朴厚重。

行书“元丰通宝”钱文书法,四个字丰润酒脱,强调字形的左低右高,字势也是上半部右倾而下部左收,欹中有正。

这在苏轼书法中随处可见,可与《寒食诗帖》做比较,从而肯定这种认识。

尤其是“丰”字这种特征更为明显。

苏轼书写的“元丰通宝”,在整体风格基本一致的情况下,又有一些变化。

这些变化源于廓与穿之间有限空间的限制。

任何方孔圆钱的钱文都要受这种制约,这个限制对字形工整的真书和纂书来说,相对容易适应,而对于结体自由的行书来说,摹刻原文于这个特定的空间之内,某些字就要做变形处理,而这种处理容易丧失原作的神韵。

同时,摹刻书文于钱范的工匠的审美标准,也会对书作墨迹的原始风貌有一定的改变。

行书元丰通宝的书法神韵,行家可以一眼看出是苏轼的手笔。

有人认为,不仅元丰,元祐也如此,只是在元丰的基础上变了个祐字,元字的末笔由回锋下牵改为上挑。

关于古钱的历史故事

古钱是中国古代货币的一种,也是中国最古老的货币之一。

自商周时期开始流通至今,经历了许多变革和演变。

在汉代,铜钱的铸造达到了巅峰。

为了保持铜钱的质量和清晰度,汉武帝命成立“三公铸钱”,并颁布了反制私铸的法令,许多私铸者被剖腹而死。

在此期间,铜钱逐渐成为“万物之经”,不只是作为货币使用,还广泛用于礼仪、婚丧嫁娶等方面。

唐代,古钱的铸造进入了一个新阶段,官方开始采用铸钱法,这样不仅提高了铜钱的质量,而且使铸钱过程更加稳定、规范。

此外,唐代还出现了铁钱和纸钱,逐渐取代了铜钱的地位。

元代以后,由于国家不断发行纸币,古钱逐渐退出了流通领域。

然而,收藏古钱的热潮从未停止。

现在,世界上许多博物馆和钱币收藏家都珍藏着各种时期的古钱,这些古钱不仅是货币实物,更是历史的见证,代表了中国几千年货币文化的辉煌历程。

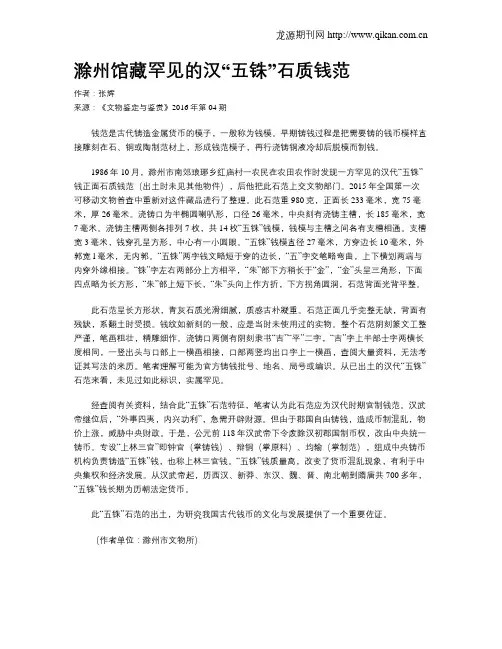

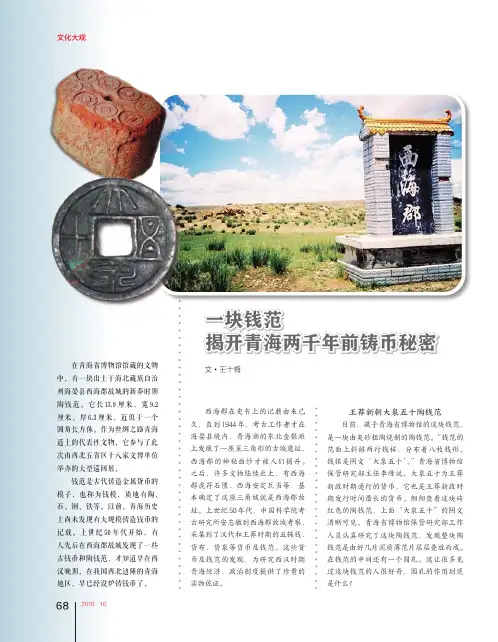

滁州馆藏罕见的汉“五铢”石质钱范作者:张辉来源:《文物鉴定与鉴赏》2016年第04期钱范是古代铸造金属货币的模子,一般称为钱模。

早期铸钱过程是把需要铸的钱币模样直接雕刻在石、铜或陶制范材上,形成钱范模子,再行浇铸铜液冷却后脱模而制钱。

1986年10月,滁州市南郊琅琊乡红庙村一农民在农田农作时发现一方罕见的汉代“五铢”钱正面石质钱范(出土时未见其他物件),后他把此石范上交文物部门。

2015年全国第一次可移动文物普查中重新对这件藏品进行了整理。

此石范重980克,正面长233毫米,宽75毫米,厚26毫米。

浇铸口为半椭圆喇叭形,口径26毫米,中央刻有浇铸主槽,长185毫米,宽7毫米。

浇铸主槽两侧各排列7枚,共14枚“五铢”钱模,钱模与主槽之间各有支槽相通。

支槽宽3毫米,钱穿孔呈方形,中心有一小圆眼。

“五铢”钱模直径27毫米,方穿边长10毫米,外郭宽l毫米,无内郭。

“五铢”两字钱文略短于穿的边长,“五”字交笔略弯曲,上下横划两端与内穿外缘相接。

“铢”字左右两部分上方相平,“朱”部下方稍长于“金”,“金”头呈三角形,下面四点略为长方形,“朱”部上短下长,“朱”头向上作方折,下方拐角圆润,石范背面光背平整。

此石范呈长方形状,青灰石质光滑细腻,质感古朴凝重。

石范正面几乎完整无缺,背面有残缺,系翻土时受损。

钱纹如新刻的一般,应是当时未使用过的实物。

整个石范阴刻篆文工整严谨,笔画粗壮,精雕细作。

浇铸口两侧有阴刻隶书“吉”“平”二字,“吉”字上半部士字两横长度相同,一竖出头与口部上一横画相接,口部两竖均出口字上一横画,查阅大量资料,无法考证其写法的来历。

笔者理解可能为官方铸钱批号、地名、局号或编识。

从已出土的汉代“五铢”石范来看,未见过如此标识,实属罕见。

经查阅有关资料,结合此“五铢”石范特征,笔者认为此石范应为汉代时期官制钱范。

汉武帝继位后,“外事四夷,内兴功利”,急需开辟财源。

但由于郡国自由铸钱,造成币制混乱,物价上涨,威胁中央财政。

古钱币收藏是一项充满激情和挑战的爱好,许多收藏家因其对古钱币的热爱而演绎出了许多精彩的故事。

以下是一些古钱币收藏大家的生动故事:

1. 张振龙:他是西安高陵钱币博物馆的创建者,他的收藏之路始于学生时代。

张振龙历经半个世纪,逐渐完善了中国历代钱币大系,他的博物馆展出了4500余种古钱币,从贝壳、刀币到纸币,一应俱全。

他的收藏不仅展示了古钱币的艺术美,也展现了中国货币文化的悠久历史。

2. 刘超:年仅32岁的刘超是临清市钱币学会的会长。

他的收藏故事始于初中时代,受古装剧的影响,对古钱币产生了浓厚的兴趣。

经过多年的努力,他已经收集了5000枚稀有古钱币。

他的目标是弘扬家乡文化,通过钱币收藏和研究,让更多人了解临清的历史文化。

3. 广东造双龙寿字币收藏家:这位收藏家专注于广东省造双龙寿字币的收集,这种银币被列为中国近代机制币十大珍品之一。

他的收藏故事充满了寻找和挖掘的艰辛,但当他发现一枚具有独特品相的双龙寿字币时,所有的努力都得到了回报。

4. 古玩地摊收藏家:这位收藏家在论坛上分享了自己的收藏故事。

他的收藏之旅始于古玩地摊,虽然曾经饱受嘲讽和质疑,但他始终坚持自己的兴趣和热爱。

他的收藏经历展现了青年收藏爱好者的执着和成长。

这些故事展现了古钱币收藏家对历史的热爱、对文化的传承以及对收藏事业的执着。

他们的故事激励着更多的年轻人投身于古钱币收藏和研究,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

古币铸造小故事咱就先说说这战国时期的齐刀币吧。

齐国那时候可是个大国,商业繁荣得很呢。

这齐刀币啊,长得就像一把小弯刀,特别有个性。

传说当时齐国的国君觉得,这市面上的货币得有个统一又霸气的样式。

于是就召集了一群能工巧匠,这些工匠啊,那可都是从各个地方精挑细选出来的。

他们接到这个任务的时候,心里也有点打鼓。

毕竟这货币的事儿可不小,既要美观,又得方便使用,还得防伪呢。

有个老工匠,那是经验丰富,他就想啊,齐国靠海,这刀在生活里用处可大了,不管是捕鱼还是砍个东西啥的,都离不开刀。

那干脆就把货币做成刀的形状吧。

其他工匠一听,觉得挺有道理,就开始动手设计。

他们先做了个模子,这个模子可得精细得很。

就像现在咱们做蛋糕得有个好看的模具一样,这古币的模子要是稍微有点瑕疵,那铸造出来的币可就成次品了。

在铸造的时候,那也是状况百出。

比如说这铜水的温度啊,高了低了都不行。

有一回,铜水温度低了点,铸出来的刀币啊,边缘都不清晰,就像人没睡醒,迷迷糊糊的样子。

后来经过好多次试验,才终于找到了最合适的温度,这齐刀币就开始批量生产啦。

再说说这汉朝的五铢钱。

汉武帝的时候,决心要统一货币制度,这五铢钱就应运而生了。

当时啊,朝廷专门设立了铸钱的官署,那些负责铸钱的小吏可忙得不可开交。

有个小吏叫王二,他是个新手。

刚去铸钱的时候,啥都不懂。

看着那些老手熟练地操作着工具,他就只能在旁边干瞪眼。

有一次,他负责往模子里灌铜水,结果紧张得手一抖,铜水就洒出来了一些。

这可不得了,本来应该是分量十足的五铢钱,就因为他这一抖,重量就不够了。

监工的发现了,把他狠狠地骂了一顿。

不过呢,王二这人很机灵,他就想啊,怎么才能避免这种手抖的情况呢?他就找了个小木棍,把装铜水的容器和自己的手固定在一起,这样再灌铜水的时候,就稳多了。

慢慢地,他也成了铸钱的一把好手。

这五铢钱啊,因为铸造得比较规范,而且重量合适,在市面上流通得可广泛了。

从汉武帝开始,一直到唐朝初期还在使用呢,你说厉害不厉害?还有那王莽时期的货币,那可真是花样百出。

关于秧马宋代五大名窟现代纸币铜钱拓石的

历史小短文

秧马宋代五大名窟是中国著名的佛教艺术遗迹,位于河南省洛阳市西南部的岷山山麓。

它们分别是龙门石窟、云岗石窟、大慈恩寺石窟、麦积山石窟和莫高窟。

这五大名窟以其精美的石刻造型和细致的线条表现,成为中国石窟艺术的代表。

以龙门石窟为例,其雕刻的佛像、辟邪神像、逍遥游神像等,栩栩如生,让人叹为观止。

在现代,这些石窟已被列为世界文化遗产。

除了石窟艺术,宋代时期的纸币和铜钱也是十分珍贵的文物。

宋代是中国经济繁荣的时期,当时的贸易业和金融业都非常发达。

宋代发行的纸币,被认为是世界上最早的纸币之一。

而铜钱则成为宋代流通货币的主要形式,并且在日本和朝鲜等国家也广为流传。

对于这些历史文物的研究,不仅有助于我们了解中国古代文化和历史,也有助于推动文物保护和文化遗产的挖掘。

除了对实物的研究,现代技术也被应用于文物的保护和展示。

拓石技术就是一种比较常见的文物保护和研究技术,它通过在文物表面覆盖薄膜和碳素粉,再用铅笔或者炭笔在膜和粉之间画出文物表面的图案,保护了文物表面不被磨损。

总之,秧马宋代五大名窟、宋代纸币和铜钱以及拓石技术,都是中国宝贵的文化遗产。

了解和学习这些文物不仅有助于我们传承和发扬优秀的传统文化,也有助于我们对历史的了解和认识。

两百字的古币小故事

在古代的一个小村庄里,有一个叫做李四的农夫。

他每天都会去田地里劳作,为了养家糊口而努力。

然而,一天他在田地里发现了一枚古老的铜币。

它有着奇特的图案和文字,显然是来自遥远的过去。

李四对这枚古币充满了好奇心,他决定去寻找更多关于它的信息。

他走访了村里的长者,听取了他们的故事,了解到这枚铜币是来自一个古老的钱币,代表着古代皇室的权威和荣耀。

这个发现让李四对古代的历史和文化产生了浓厚的兴趣。

他开始努力学习和研究,希望通过这枚古币能了解到更多关于那个时代的故事。

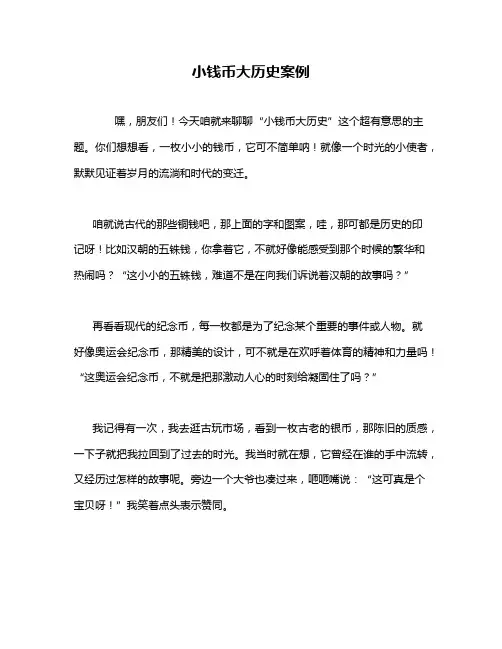

一块钱范文化大观先进的范铸技术据了解,西汉时期制造青铜钱币普遍采用的是范铸技术。

铸钱必须先制作钱范,再将融化的青铜注入钱范,冷却后取出钱币的毛坯,最后加工成钱币。

西汉时期,我国的制陶技术已经成熟,为了提高铸钱效率,人们开始制造陶土为原始材料的钱范。

与铜范、石范相比,制造陶范,不用在范面上一枚一枚地雕刻钱腔了,只要采用模压工艺,将带有钱币模型的工具在半干的土坯上压印,就能制造出比较理想的陶范。

大泉五十陶钱范应该就是这样制成的。

这种浇筑钱币的方法是当时比较先进的铸钱方式,有专家将这种钱范叫作叠形范。

铸造钱币时,人们只要用铜制造出阳文的钱范,再在半干的泥片上,拓出阴文的薄范片,经阴干后,许多薄的泥范片相互叠堆起来组成一组,外用泥加固,烧成陶范。

这时,陶范上的圆孔就发挥了作用。

浇筑时,人们只需要将青铜水浇筑进陶范中间预留的圆孔,一枚枚钱币就铸成了。

王莽时期,中国古代铸币技术在工艺上达到了巅峰。

陶范的发现,让人们了解到,在当时地处偏远的青海地区,不仅能铸造钱币,而且还会使用如此先进的范铸技术,这与当时西海郡的历史地位有着密切的关系。

王莽设置西海郡西汉时期,中央王朝的势力逐渐进入了青海地区。

特别是张骞出使西域“欲从羌中归”的记载后,西汉王朝了解到了在偏远的青海地区,有一条可通西域的羌中道,在羌人统治的羌中道上,还有中原王朝急需的珍贵物资。

“当时用于礼仪祭祀的玉石,以及盐池和珍贵的铜资源等都是中原王朝觊觎的。

”我省历史民俗专家程起骏先生说。

一直到了王莽执政时期,为了完成所谓“一统四海”的夙愿,他更是加强了对青海地区的统治。

《青海通史》记载,西汉元始年间,王莽派遣了中郎将平宪等人,沿着羌中道出使西羌,到达鲜水(青海湖)地区。

他们带着大量的金银,想诱惑西羌各部献出鲜水和盐池等地方,作为自己的属地。

在诱惑不成的情况下,平宪等人又以威逼的方法,迫使位于鲜水和盐池的羌人,一万多人同意让出鲜水和盐池。

王莽得到西海后,便设立了西海四郡。

小钱币大历史案例

嘿,朋友们!今天咱就来聊聊“小钱币大历史”这个超有意思的主题。

你们想想看,一枚小小的钱币,它可不简单呐!就像一个时光的小使者,默默见证着岁月的流淌和时代的变迁。

咱就说古代的那些铜钱吧,那上面的字和图案,哇,那可都是历史的印

记呀!比如汉朝的五铢钱,你拿着它,不就好像能感受到那个时候的繁华和热闹吗?“这小小的五铢钱,难道不是在向我们诉说着汉朝的故事吗?”

再看看现代的纪念币,每一枚都是为了纪念某个重要的事件或人物。

就

好像奥运会纪念币,那精美的设计,可不就是在欢呼着体育的精神和力量吗!“这奥运会纪念币,不就是把那激动人心的时刻给凝固住了吗?”

我记得有一次,我去逛古玩市场,看到一枚古老的银币,那陈旧的质感,一下子就把我拉回到了过去的时光。

我当时就在想,它曾经在谁的手中流转,又经历过怎样的故事呢。

旁边一个大爷也凑过来,咂咂嘴说:“这可真是个宝贝呀!”我笑着点头表示赞同。

还有啊,不同国家的钱币也反映着各自国家的文化和特色。

像欧元上的那些建筑图案,多有艺术感呀!“这不就是欧洲文化的一种展现吗?”

总之,小钱币里蕴含着大历史,它们就像是一本本无声的史书,等着我们去翻阅,去解读。

每一枚小小的钱币,都是一个独特的存在,都有着属于自己的历史价值和魅力。

所以呀,可别小看了这些小钱币哦!它们真的是非常非常神奇和有趣的东西呢!。

汉字钱的故事

汉字钱是一种古老的、罕见的货币形式,在我国古代的商业贸易

中曾经广泛使用过。

据研究,汉字钱的历史可以追溯至唐代,最为盛

行的时期是宋代至清代。

其形式为铜钱,刻有汉字或篆刻,不同的汉

字代表不同的价值。

据传,汉字钱最早起源于唐代著名书法家张旭的一篇书法作品。

张旭用笔写出了“天下第一”的大字,被当地百姓视为“至宝”。

随

着时间的推移,这些字越来越流传,大家发现这种字可以用作货币来

交换物品,于是就在字上刻下面值。

这样,汉字钱就诞生了。

在南宋时期,汉字钱得到了广泛的应用,其中最为流行的是“通宝”、“元宝”、“大清铜币”等。

汉字钱的使用不仅简便快捷,还

具有很高的艺术价值和收藏价值。

汉字钱的铸造,也是一门制作工艺。

以唐代的“五言铜钱”为例,因其刻字艺术的精美,被誉为古代铜钱

中的工艺品。

随着时代的变迁,现代货币的大量使用,汉字钱逐渐退出了市场。

但是,它所代表的文化价值和历史价值却是无法被代替的,成为了收

藏家的重要藏品。

汉字钱也成为了我们中华文化的独特符号之一,是

历史和文化的珍贵遗产。

古钱币收藏的故事古钱币收藏的故事可以从多个角度来讲述。

以下是一个可能的故事情节:一位名叫陈福耕的收藏家对古钱币有着浓厚的兴趣。

他通过不断学习和实践,逐渐在钱币界崭露头角。

他的收藏品中有一枚特殊的5分镍币,这枚硬币在擦拭掉表面的油腻后,展现出了精美的设计和独特的价值。

然而,当陈福耕试图推动一场币制改革时,保守派和洋务派在朝堂上产生了激烈的争论,改革最终未能实现。

尽管如此,陈福耕的收藏才华和对古钱币的热爱让他在钱币界获得了声誉。

随着时间的推移,古钱币的价值不断攀升。

许多人开始将资金投入到古钱币的收藏中,希望通过投资获得回报。

在这个过程中,一些人出于对古钱币的热爱和对历史的兴趣而收藏,而另一些人则通过炒作来获取利润。

这导致古钱币的市场变得更加复杂和难以预测。

在这个市场中,不同等级的古钱币价格差异很大。

一级和二级的古钱币因为存量稀少,价格非常高,但炒作这些珍稀钱币的风险也很大,因为它们很难找到真品。

相反,六七级的古钱币在市场上更为常见,价格相对较低,但它们的升值空间也较大。

因此,许多投资者选择炒作五六级的古钱币,希望通过低买高卖来获得利润。

然而,炒作古钱币的风险也不容忽视。

一些人因为缺乏足够的鉴定知识和经验,容易购买到假货或者高价买进低价值的钱币。

这不仅可能导致经济损失,还可能破坏古钱币市场的健康发展。

总的来说,古钱币收藏是一个充满挑战和机遇的领域。

无论是出于对历史的热爱还是投资的考虑,收藏者都需要具备足够的知识和经验,以辨别真伪、评估价值并做出明智的决策。

同时,也需要关注市场的动态和变化,遵循诚信原则,共同维护古钱币市场的健康发展。

顺治年间铜钱的故事顺治年间,我国处于明清之交,社会变革剧烈,货币经济也发生了一系列重大变化。

铜钱作为当时的主要货币,见证了这段历史的沧桑。

本文将为您讲述顺治年间铜钱的一些故事,让您领略那个时代的风云变幻。

一、顺治通宝的诞生顺治元年(1644年),清军入关,定都北京。

为了巩固政权,清政府开始铸行新的货币。

顺治通宝应运而生,成为清朝第一种货币。

顺治通宝的铸造,不仅标志着清朝货币制度的建立,也反映了当时社会经济的繁荣。

二、铜钱的演变顺治年间,铜钱的形制和重量发生了多次变化。

最初,顺治通宝的重量为1钱,后来逐渐减轻,最后定为7分。

这种变化主要是为了适应市场流通的需要,同时也受到当时铜料供应的影响。

此外,顺治年间的铜钱还分为不同的版别,如光背、背上星、背上月等。

这些版别的出现,一方面是为了区分不同铸地,另一方面也反映了当时铸钱工艺的进步。

三、铜钱与民间信仰在顺治年间,民间流行着一种特殊的信仰——铜钱崇拜。

人们相信,铜钱具有神奇的力量,可以驱邪避凶、带来好运。

因此,许多家庭都会在家中摆放铜钱,以求平安吉祥。

这种信仰至今仍在一些地区流传。

四、铜钱与税收顺治年间,铜钱还是国家税收的主要征收对象。

当时,农民要将部分农产品兑换成铜钱,作为税收上缴。

这使得铜钱在民间流通中占据了重要地位,同时也加剧了铜钱供应的紧张。

五、铜钱的收藏与鉴赏顺治年间的铜钱,由于其历史价值、艺术价值和收藏价值,至今仍受到许多收藏家的青睐。

一些珍贵的版别,如背上星、背上月等,更是成为收藏市场上的抢手货。

鉴赏顺治铜钱,不仅可以领略古代铸钱工艺的精湛,还可以了解当时的社会经济状况。

总结:顺治年间的铜钱,见证了明清之交的历史变迁。

从顺治通宝的诞生,到铜钱的演变、民间信仰、税收征收,再到收藏与鉴赏,铜钱承载了丰富的历史文化内涵。

关于古代钱币的故事古代钱币一直以来都扮演着重要的角色,不仅仅是作为货币流通的工具,更是代表着一个国家的历史、文化和经济实力。

在古代,钱币的形状、材质和图案都能够讲述一个时代的故事。

最早的古代钱币可以追溯到公元前7世纪的中国,当时使用的是贝壳、刀片等特殊形状的物品作为交换媒介。

然而,随着社会的发展和经济的繁荣,人们开始使用金、银、铜等金属制作的钱币进行交易。

古代中国的钱币种类繁多,每个朝代都有其特定的货币,这些钱币通常都铸有特定的图案和文字,以展示该朝代的统治者的权威和地位。

例如,汉代的钱币上通常铸有龙的形象,象征着皇帝的权力和威严;唐代的钱币上则经常出现花鸟、山水等自然景观,反映了当时社会的和谐与繁荣。

除了中国,其他古代文明也有各自独特的钱币故事。

例如,古希腊的钱币上通常刻有众神和英雄的形象,展示了古希腊文化的丰富多样性;古罗马的钱币上则常出现皇帝的头像,彰显了罗马帝国的荣耀和统治。

古代钱币不仅仅是一种货币,它还具有历史研究的重要价值。

通过研究钱币的年代、材质、图案等特征,考古学家和历史学家可以了解古代社会的经济状况、政治制度以及文化交流等方面的信息。

因此,钱币的发现和研究对于揭示古代社会的面貌和演变具有重要意义。

古代钱币故事中还有一些传奇和神秘,例如一些钱币上出现的奇怪符号或文字,引起了人们的好奇心和猜想。

有时候,这些符号可能代表着某种秘密组织或神秘的力量,激发了人们对于古代文明的幻想和探寻。

总之,古代钱币是一个重要的历史文物,它们不仅仅是货币,更是一个时代的见证。

通过研究古代钱币,我们可以了解古代社会的经济、政治和文化等方面的变迁,同时也可以感受到古代人们对于艺术和美学的追求。

关于古代钱币的故事

古代钱币的故事

在古代社会,钱币是进行交易的主要媒介,其发展历程充满了各种传奇和故事。

以下是一些关于古代钱币的故事:

1. 秦始皇铸币:中国古代历史上最著名的钱币事件之一是秦始皇铸币。

公元前 221 年,秦始皇统一了中国,他意识到货币的统一对于维护国家稳定和统一至关重要。

因此,他下令统一铸币,并使用了统一的货币制度,创造了“秦半两”钱。

这种钱币造型规范,重量标准,成为了中国古代历史上使用时间最长的钱币之一。

2. 汉武帝铸币:汉武帝是中国古代历史上的一位杰出皇帝,他在位期间进行了一系列的改革和建设。

在钱币方面,汉武帝在公元前141 年推出了“白鹿币”,这是一种以白玉为材质的钱币,成为了中国古代历史上最贵的钱币之一。

3. 罗马帝国金币:在古代欧洲,罗马帝国的金币是最为著名的钱币之一。

罗马帝国的金币以金、银、铜等材质制成,上面通常会雕刻有罗马帝国的皇帝头像或其他图案。

这些金币在欧洲各地被广泛流通,成为了当时欧洲最重要的货币之一。

4. 大元宝藏:大元宝藏是中国古代历史上最为著名的宝藏之一,它被发现于中国内蒙古自治区的一处洞穴中。

这个大元宝藏包括了数千枚银元和金币,总量达到了数十吨之多。

这些钱币成为了中国历史上最珍贵的宝藏之一,也被认为是世界上最为壮观的宝藏之一。

以上是一些关于古代钱币的故事,这些故事不仅展现了古代钱币

的历史和艺术价值,同时也反映了古代社会的交易方式和货币制度。

古币收藏故事

古币收藏是一项颇具历史意义和投资价值的爱好。

下面是一个古币收藏故事:

故事的主人公是一个年过半百的收藏家,他从小就对历史感兴趣。

在一个偶然的机会下,他收到了一枚图片中显示的古币。

这枚古币是一枚明朝时期的银质币,正面刻有明朝皇帝朱棣的头像,背面刻有龙纹和文字。

对于这枚古币,收藏家感到非常震惊。

他知道这枚古币的历史价值是不可估量的。

于是,他决定深入研究和了解这枚古币的来历和价值。

通过与古币专家的交流,收藏家得知了这枚古币的珍贵之处。

据专家介绍,明朝时期的古币非常罕见,而这枚古币的保存状态非常完好,几乎没有任何损伤。

此外,这枚古币所代表的历史背景,使其具有更高的收藏价值。

在收藏家的努力下,他逐渐了解了这枚古币的历史背景和铸造过程。

他发现,这枚古币是明朝初年铸造的,由于在当时的社会背景下,存世量非常稀少。

而且,这枚古币重量轻、纹饰精致,与当时的货币流通标准相符。

随着古币收藏热潮的兴起,收藏家逐渐将这枚古币的价值暴露在了外界。

有一次,他参加了一次古币拍卖会,并将这枚古币放到了拍卖品中。

由于这枚古币的稀有性和独特性,引起了诸多收藏家的关注和竞拍。

最终,这枚古币以高价被拍卖出去,为收藏家带来了巨大的收益。

他因此得到了一笔可观的回报,并进一步加深了对古币收藏的热爱。

这个故事告诉我们,古币收藏并不仅仅是一种爱好,更是一项具有历史和投资价值的收藏品。

通过深入研究和了解,我们可以更好地发现和遴选那些具有潜在价值的古币,同时也能够在收藏市场中获得可观的收益。

民俗钱币中的传说故事

中国民俗钱币钱文图案蕴涵的内容极为丰富,作为钱币文化的衍生产品,它既是传统文化的承载物,又是民俗风情的历史画卷。

是浓缩了的典故、传统,仿佛无声的述说着中国百姓求福求喜求安宁的生存主题,向我们透露着超越时空的信息。

民俗钱币中的神话传说和历史故事,也是中国钱币文化最精华的部分之一。

略举数例,以飨同好。

仙人乘槎

此钱材质青铜,直径约50毫米,唐代镏金手雕,品相一流,构图精美。

是目前所见最早的“仙槎”题材。

仙人乘槎(cha,木筏)源于神话传说。

晋张华《博物志》中记某

人乘槎泛海漂去,竟遇牛郎织女。

后世又将故事人物附会为张骞,谓其乘槎寻黄河之源。

宋元时期,仙槎被列入吉祥图案,与八仙过海等题材类似,被赋予祝寿之意。

中国古钱石刻的故事

作为《收藏》杂志的忠实读者《收藏》使我受益良多,拿什么向《收藏》汇报呢?还是讲讲中国古钱石刻的故事,以及一个以古钱为题创作发挥的巴楚石匠。

1987年,作为《宜昌日报》记者,我到长阳清江采访,有朋友送我几枚古钱,我把它穿在了钥匙串上。

数月后再次出差,长途汽车上,我又掏出了那串古钱,临座旅客好奇于我的痴迷,说这东西枝江百里洲多的是,有位农民挖到数十斤,废旧品收购站还因为锈蚀不肯收购。

后来,我按照那人提供的地址,抓紧机会,在国庆节放假期间带着读高中的儿子,乘车转船好不容易找到百里洲那个农民。

只见大堆古钱和一个三脚铜鼎就堆在他家堂屋角落。

没打散的钱串中用以穿系的麻绳还明晰可见,旁边的一小堆是他按照收购站要求,在磨刀石上将两面打磨见铜的古钱。

我当即以收购站1.3元一斤的同等价格买了全部87斤。

至于那尊三脚铜鼎,农民说,本想将这“锅儿”打烂,和打磨的古钱一起出售给收购站。

如果我觉得有用,同样论斤卖给我。

后来,我把这尊有一圈窃曲纹的楚式青铜鼎(图1)和另外几尊南北朝鎏金小佛像献给了枝江县博物馆,为此受到的表彰并见诸于当年《宜昌日报》和《湖北日报》。

那堆古钱看来是唐代窖藏,对我来说,真是发现了原生“金矿”!我动员全家连夜清理,

大量开元通宝星月各异,“元”字左、右双挑俱全;乾元重宝、重轮乾元以及铸地不同的会昌开元为数不少。

唐以前铸币有半两、五铢、大泉五十、货布、货泉、太货六铢、永安五铢、常平五铢、隋五铢等等。

出鼎和古钱之地原来是长江洪水改道于北宋时毁灭的古丹阳城。

作为对我捐献文物的鼓励,枝江县文化局和博物馆负责同志约我在水枯季节又去了丹阳城遗址,并说这是对我的例外,叮嘱不带别人。

以后几年中,我总是孤身一人在水枯的第一时间去那里寻宝。

从江边泥沙瓦砾中,有幸时可以找得十数枚古钱。

而沿江农户当作废铜就近拣拾颇多。

在大量北宋普品中发现有品相极好的宋元和太平广穿。

1988年,我到武汉参加省美协会议,其间休息又忍不住把玩起钥匙串上的古钱,并在小本子上描绘。

省文联文艺理论研究室主任彭德说我画得很像,他也喜好“孔方兄”,并邀约我会后去看他的收藏。

彭德先生是位做学问的大忙人,正要赶写一篇文章。

他把一大盒古钱倒在桌子上后对我说:“你先看看,喜欢哪些可以挑选,如果都喜欢,便悉数拿去。

”

那是他经年选藏的各朝古钱,品相上乘。

仅李白成农民起义军铸币“永昌通宝”就有3枚。

我将所有的单品和复品中最好的都留给了他,其余全部笑纳。

至此,我的古钱收藏已成系列。

对照古钱著述及文物资料,撩起我无尽的遐思。

乘兴我创作了《古泉精华》木刻版画,参加了第七届湖北省美展,《中国文物报》登载后,我收到北京故宫博物院邀请函,参加了1990年故宫博物院展。

著名钱币学家千家驹老先生为作品题书了“古泉精华,国之瑰宝”。

这件事使人顿悟:古钱作品能登大雅之堂!

我前后花费三年半业余时间,终于得以把文字和书法为主体的中国历朝古钱,与当时的史实人物、文物瑰宝创造性组合雕刻在了10l块色泽各异的三峡石板上,形象地展现中国货币史发展进程,同时也展现当时社会、政治、经济、技术、文化的时代风貌(图2)。

1993年作品完成后,得到社会舆论的广泛关注。

《收藏》杂志1994年9月发表罗时汉撰《大理石上的绝唱》,详细介绍了创作经过,从而激发了我更大的创作热情。

1995年,我又以操持练就数年的石刻技艺和对中国古钱的进一步悟会,在90×55厘米的铁红石材上同名易稿雕就“古泉精华”,并将千家驹老先生对中国古钱的高度赞誉手书镌刻其上(图3)。

1996年,我还以清代道光通宝古钱实物进行创意,赴古城西安寻购了大量道光通宝,由宜昌市钱币学会支持完成了25000份古钱见证历史纪念卡,在香港回归前夕隆重推出。

香港《文汇报》于当年7月1日以《沧桑古钱见证香港回归》套红标题登载。

《收藏》杂志1997年11月发表韩永强撰《巴

楚石匠和古钱见证历史纪念卡》,对我鼓舞极大。

2007年8月,《中国古钱石刻101品》由海天出版社出版。

美学泰斗王朝闻先生和中国钱币博物馆馆长戴志强先生,从艺术和学术两方面对古钱石刻的评论成为该书的序言。

我终于可以用自己的心血成果向《收藏》十五周年献上一份礼物。

责编水清。