高考地理二轮复习 专题七 地形(地貌)

- 格式:ppt

- 大小:6.38 MB

- 文档页数:5

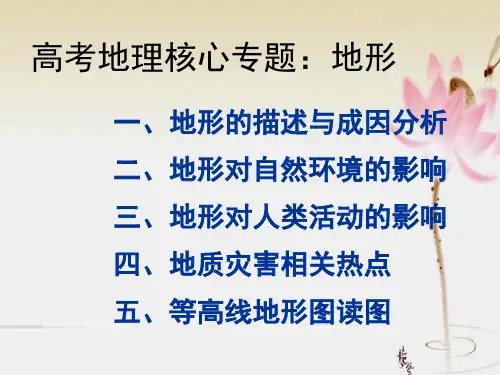

高考地理地形知识点归纳总结图地理作为一门重要的科目,在高考中占据了很大的权重。

其中,地形知识点是地理科目中最为基础且重要的一部分。

为了帮助考生更好地复习地形知识点,下面将通过归纳总结图的形式,对高考地理地形知识点进行详细的介绍和梳理。

一、地貌类地形地貌类地形是指由地壳运动和风水侵蚀等因素形成的各种地形形态。

主要包括以下几种:1. 山地- 山脉:由多条山系组成,呈条带状或环状分布。

- 山地:起伏较大,有明显的斜坡和沟谷。

- 台地:在山地边缘或内部的平坦地带,海拔较高。

2. 高原- 高原:地面平坦,海拔较高。

- 平原台地:类似于高原,但地势相对较低。

3. 盆地- 落水盆地:河流发育之后,河流进一步发展形成的盆地。

- 民水盆地:由于内陆湖泊水位下降,形成的盆地。

- 干断盆地:河流干取之后,河谷被沉积物填满形成的平坦地带。

二、水系类地形水系类地形是指由水流形成的各种地形形态。

主要包括以下几种:1. 河流- 上游:河流发源地,地势陡峭,水流湍急。

- 中游:河流通过山地和丘陵地带,形成河谷,地势平缓。

- 下游:河流进入平原地带,地势平坦,形成河口。

2. 湖泊- 淡水湖:主要由降水、地表径流和地下径流形成的湖泊。

- 盐湖:由于蒸发量大于降水量,湖泊中的水体富含盐分。

- 天然湖:由地质构造而形成的湖泊。

- 人工湖:由人类因素形成的湖泊。

3. 洪水- 洪水泛滥:河流水位超过岸堤,泛滥到周围地区。

- 洪水退却:洪水消退后形成的河谷。

三、平原类地形平原类地形是指地势平坦、没有明显的起伏的地貌形态。

主要包括以下几种:1. 河流冲积平原:河流带来的沉积物堆积形成的平坦地形。

2. 漫滩平原:风力或冰川作用堆积形成的平坦地形。

3. 内陆干燥、半干燥平原:地区降水量较少,植被稀疏。

4. 沿海平原:紧邻海岸,地势平坦,多沉积物。

四、特殊地形特殊地形是指具有特殊形态的地貌。

主要包括以下几种:1. 火山地形:由火山活动形成的地貌。

2. 堰塞湖:河流中断,河水通过堰塞物形成湖泊。

高三地理地貌知识点详解与讲解1. 地貌概述地貌是指地球表面的地形和地貌特征,主要由地表岩石、土壤、水、风等自然力量相互作用和影响而形成。

地貌可以分为两大类:山地和平原。

山地地貌包括山地、丘陵和高原,平原地貌包括平原、盆地和三角洲。

2. 山地地貌山地地貌是指地球表面的高地部分,主要由地壳运动、岩浆活动、侵蚀作用等形成。

山地地貌的特点是海拔较高,坡度陡峻,沟谷发育。

2.1 山地山地是地球表面海拔较高的地区,坡度较大,沟谷较深。

按照成因可分为构造山地、火山山地和侵蚀山地。

•构造山地:由地壳运动产生,地壳板块的挤压和抬升形成。

如喜马拉雅山脉、昆仑山脉等。

•火山山地:由火山喷发形成,火山岩堆积而成。

如长白山、五指山等。

•侵蚀山地:由外力侵蚀作用形成,如风力侵蚀、流水侵蚀等。

如黄山、庐山等。

2.2 丘陵丘陵是地球表面起伏较小的山地,坡度较缓,沟谷较浅。

丘陵地区多为岩浆岩、沉积岩等古老岩石分布区。

如江南丘陵、辽东丘陵等。

2.3 高原高原是地球表面海拔较高的平坦地区,海拔一般在500米上面所述,边缘较陡,地面起伏小。

按照成因可分为构造高原、火山高原和侵蚀高原。

•构造高原:由地壳运动产生,地壳板块的抬升形成。

如青藏高原、云贵高原等。

•火山高原:由火山喷发形成,火山岩堆积而成。

如墨西哥高原、巴西高原等。

•侵蚀高原:由外力侵蚀作用形成,如风力侵蚀、流水侵蚀等。

如内蒙古高原、黄土高原等。

3. 平原地貌平原地貌是指地球表面的低地部分,主要由河流冲积、海积、风积等形成。

平原地貌的特点是海拔较低,地面平坦,河流发育。

3.1 平原平原是地球表面海拔较低的地区,地面平坦,河流发育。

按照成因可分为河流平原、海积平原和风积平原。

•河流平原:由河流冲积形成,河流携带大量泥沙在下游地区堆积而成。

如长江中下游平原、黄河平原等。

•海积平原:由海水沉积形成,海水携带泥沙在沿海地区堆积而成。

如华北平原、珠江三角洲等。

•风积平原:由风力沉积形成,风力将沙尘在荒漠地区堆积而成。

新高考地理地形知识点归纳总结一、地貌类型1. 高山地貌:指海拔超过2000米的山地,包括山地、高原、山脉等。

2. 平原地貌:平坦广阔,没有明显的地形起伏,可分为河流冲积平原、湖泊沉积平原、冰川沉积平原等。

3. 丘陵地貌:比平原高而低于山地的地貌,呈圆块状或矮山状。

4. 高原地貌:指相对较高的地区,海拔一般在500-1500米之间,呈台地或山地状。

5. 盆地地貌:地势低洼,四周环山,由于地壳下沉而形成。

二、地形要素1. 山地:海拔较高,多为岩石构成,包括山峰、山脉、山谷等。

2. 平原:地势平坦,通常是由于河流冲积、湖泊沉积形成的,适宜农业发展。

3. 河流:由雨水或冰川融化水源形成,有源头、上游、中游和下游等不同部分。

4. 湖泊:静态水体,可以分为咸水湖和淡水湖,是常见的地表水资源。

5. 海洋:连接着各个大洋的广大水域,包括海岸线、海底地形等。

三、地理标志1. 露头:即岩石露出地面的部分,可以判断岩石类型和地层结构。

2. 台地:广大平坦的高原地区,可以形成于多种地质力学作用。

3. 峡谷:两山夹峙形成的狭长河谷,通常陡峭,景色壮丽。

4. 瀑布:河流从高处跌落的地方,形成水柱飞挂的景象。

5. 沙漠:干旱无水的地方,地表以沙子为主,气候极端。

四、地理现象1. 冰川:大量积雪在深山中聚集形成的巨大冰体,对地貌演变产生重要影响。

2. 地震:地球内部发生的振动现象,会造成地表的震荡和破坏。

3. 火山:地球内部的熔岩喷出口,喷发出岩浆、烟尘等物质。

4. 水循环:指水分在地球上不断循环,包括蒸发、凝结、降水等过程。

5. 侵蚀作用:包括风蚀、水蚀、冰蚀等,会改变地表形态。

五、地理要点1. 大陆漂移说:由阿尔弗雷德·韦格纳首先提出,认为地球上的陆地是在远古时期通过漂移,从一个超大陆上拆分而来。

2. 地球自转和公转:地球自转是指地球围绕自身轴心的旋转,公转是指地球围绕太阳运动。

3. 纬度和经度:纬度是指地球表面北半球或南半球与赤道之间的角度,经度是指地球表面东半球或西半球与本初子午线之间的角度。

高三地理地貌知识点总结地理是一门关于地球的科学,研究地表形态、地球内部结构、自然现象及其与人类活动的关系。

作为地理学的一个重要分支,地貌研究着重于探讨地表的形态变化和特征。

一、地貌的形成地貌的形成是由地球上各种力量和作用共同作用的结果。

首先,地壳构造是地貌形成的基础,包括地壳的运动(构造运动和构造静止)和地壳变形(隆起和沉降)。

地壳运动产生的地震、地壳变形引发的断层和褶皱,对地貌的形成起到关键作用。

其次,地表水和地下水起到了重要的侵蚀和沉积作用。

地表水如河流、湖泊、海洋和雨水等,通过冲刷、侵蚀和运输沉积等过程,改造着地表形态。

一方面,水的冲刷和侵蚀作用切割河谷、形成瀑布和峡谷;另一方面,水的沉积作用形成平原和河床。

此外,风、冰和重力也是地貌形成的重要因素。

风力通过风蚀、风雕和风化作用,形成了沙漠、沙丘和风成地貌等。

冰雪的侵蚀、磨蚀和沉积作用,形成了冰川、冰丘和冰碛等地貌。

重力作用引发的坡地侵蚀、滑坡和泥石流,也对地貌起到了重要作用。

二、地貌类型地貌类型可以根据地表特征和形成机制进行分类。

常见的地貌类型有以下几种。

1. 高山地貌:由于地壳构造运动或岩浆活动,形成了巍峨的山脉和峰峦。

高山地貌通常具有陡峭的山峰、深刻的峡谷、发育的冰川和山地湖泊等特征。

2. 平原地貌:由于河流冲蚀和沉积作用、地壳静止和地表风化作用等原因,形成了广阔的平坦地区。

平原地貌主要包括河流平原、冰碛平原和海洋沉积平原等。

3. 河湖地貌:由于河流、湖泊的侵蚀和沉积作用,形成了独特的地形景观。

常见的河湖地貌有河谷、河漫滩、河坡和湖盆等。

4. 沙漠地貌:主要形成于干旱地区,由于风的侵蚀和沉积作用,形成了连绵不断的沙丘和沙地。

沙漠地貌通常具有干燥、缺水和极端气温等特征。

5. 冰川地貌:形成于寒冷地区的高山和高纬度地区,由冰雪的侵蚀和沉积作用所造成。

冰川地貌包括冰川谷、冰碛丘和冰山等。

三、地貌与人类活动地貌与人类活动之间存在着紧密的联系。

高考地理地貌与地貌类型地貌是指地壳表面形成的各种地形和地表特征的总称。

它是地球表面构造活动的结果,是地球长期以来的地壳演化过程中形成的产物。

对于地理学考试来说,地貌是一个重要的考点,在考试中对地貌及其类型的认识和理解是获得高分的关键。

一、地貌的定义与分类地貌是地壳上陆地表面的各种形态的总称。

地貌的形成与构造运动、风化作用、水的作用、冰雪和重力的作用等有关。

地貌有多样性,根据不同的标准进行分类,可以分为以下几种类型:1. 高原:指相对平坦和连绵的地表,具有较高的海拔和广阔的面积。

高原通常由巨大的岩石块状构成,是地壳构造抬升后的产物。

例如,青藏高原是世界上最大的高原之一,由造山运动形成。

2. 山脉:是地壳的隆起带,具有较大的海拔和陡峭的坡度。

山脉是由地壳板块的挤压和隆起形成的,代表性的山脉有喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等。

3. 山地:是指在山脉周围形成的地形,其地势较高,坡度较大。

山地通常由多个山峰和山谷组成,地形起伏较大。

中国的川西高原就是一个典型的山地地貌。

4. 平原:是相对平坦和广阔的陆地表面,没有明显的起伏。

平原通常由沉积物覆盖而成,是河流冲积、风力作用和海洋沉积的结果。

黄河中下游平原、长江三角洲都是中国的广阔平原地貌。

5. 丘陵:介于山地和平原之间,地势较高,但坡度较缓。

丘陵通常由构造抬升和侵蚀作用共同形成,地形起伏较小。

英国的丘陵地貌是世界上最有代表性的。

6. 河谷:是河流侵蚀剧烈地区形成的地形,具有狭长而陡峭的特点。

河谷分为V型谷和峡谷两种类型,是水的作用造成的。

云贵高原的剑门关就是一个典型的河谷地貌。

二、地貌类型的形成原因地貌类型的形成与多种因素有关,主要包括地质构造、气候、水文、生物和人类活动等。

1. 地质构造:地质构造是地貌形成的基础,地壳运动会导致地形的隆起和沉降。

例如,地壳的抬升会形成高原和山脉,而地壳的下降会形成低洼地区和盆地。

2. 气候:气候对地貌的形成起着重要的作用。

气候可以通过降水、风力、冰雪和温度等因素影响地表的风化和侵蚀过程。

高中地理知识点之地貌总结地貌是指地球表面的形态特征和地表的各种地形。

它由地形、地势和地表覆盖物等组成,反映了地球内部构造和外力作用的结果。

本文将对高中地理中的地貌知识点进行总结和概述。

一、地貌基本概念地貌是地球表面形态的总和,由地形和地表覆盖物构成。

地形指的是地球表面的高低、起伏等特征,地表覆盖物则包括土壤、河流、湖泊、冰川、海洋等。

地貌的形成是由地内作用和地外作用相互作用的结果。

二、地貌类型1. 山地:山地是由地壳的抬升形成的,山地通常呈现出陡峭的山峰和峡谷。

山地呈现出的形态特征与构造和侵蚀作用有关。

2. 高原:高原是由抬升起来的地壳在风化和侵蚀作用下形成的,多为相对平坦、高海拔的地形。

高原通常具有丰富的河流和湖泊资源。

3. 平原:平原是地壳的下陷或沉积物的堆积造成的相对平坦的地表。

平原地区通常土壤肥沃,适宜农业发展,是人口密集地区。

4. 台地:台地是由地壳抬升后,经过长时间的侵蚀作用后形成的平坦的高地。

台地地貌常常呈现出层状的岩层和宽广的地势。

5. 河流:河流是地表水流经地壳抬升和侵蚀作用形成的。

根据河流的特征和形态,可以分为冲沟、河段、峡谷、河口等类型。

6. 湖泊:湖泊是由地壳抬升或河流沉积形成的,是相对静态的水体。

湖泊的形成和消失与地壳抬升、侵蚀和水系变化等因素密切相关。

7. 冰川:冰川是由大量积雪堆积形成的巨大冰体,对地表形态产生巨大影响。

冰川的形态可以是冰川舌、冰碛、冰湖等。

8. 海洋:海洋是地球表面面积最大的水域,由大洋和海湾组成。

海洋的形成与地壳板块运动和海洋沉积作用密切相关。

三、地貌的形成原因1. 构造作用:地表形态的形成与地壳板块运动和地震活动密切相关。

构造运动抬升或下陷形成了山峰、高原和盆地等地貌。

2. 侵蚀作用:地表的侵蚀作用包括风蚀、水蚀、冰蚀、海蚀等。

它们通过磨蚀、剥蚀和交通作用改变地表的形态。

3. 沉积作用:河流、湖泊、冰川、海洋等水体的运动和堆积,是地表形态塑造过程中的重要因素。

地理高考知识点地貌地貌是指地球表面所呈现的形态和特征。

它是自然界地理过程的产物,包括地质构造、风、水和冰等自然力量对地表的侵蚀、运移和沉积作用所造成的不同形态的地形。

地貌作为地理学中的一个重要内容,是地理高考中的主要考点之一。

本文将从地貌形成的原因、主要地貌类型以及其对人类活动的影响等方面进行论述。

一、地貌形成的原因地貌的形成是由于地球表面受到了地质构造、风、水和冰等自然力量的长期作用导致的。

首先,地球的地壳是由大规模的地质构造活动造成的。

地壳的抬升和沉降,构造的抬升和降低,形成了山脉、高原、盆地等不同形态的地貌。

其次,风、水和冰的侵蚀作用也是地貌形成的重要原因。

风力能够侵蚀岩石表面,形成风蚀地貌如沙漠和雅丹地貌;水力能够侵蚀河流河道和海岸线,形成河谷、冲沟、峡谷和海岸地貌;冰雪的作用能够切割山地和形成山地地貌。

二、主要地貌类型1. 山地地貌山地地貌是由于地壳构造的隆升和风、水和冰的作用导致的。

山地地貌以地形起伏、峰峦叠嶂、河流纵横等特点而闻名。

山地地貌的山脉是由于地壳构造作用形成的,岩石富含矿物质,适合农业和旅游业的开发。

2. 高原地貌高原地貌是由于地壳的抬升和风、水和冰的作用导致的。

高原地貌地势较平坦,海拔较高,平均海拔超过500米,地形逐渐升高起伏。

高原地貌的气候多样、生态丰富,适合农业、养殖和旅游业的发展。

3. 盆地地貌盆地地貌是由于地壳形成的坳陷而形成的。

盆地地貌的特点是地势低洼,周边环山,四周地形倒扣。

盆地地貌适宜农业发展,盛产农作物和资源。

4. 河谷地貌河谷地貌是由于河流的侵蚀和加深造成的。

河谷地貌中河水流淌,地形险峻。

河流对附近地区的经济和生活有很大的影响,是农田灌溉和交通运输的要道。

5. 海岸地貌海岸地貌是由于海水的侵蚀和波浪的冲刷造成的。

海岸地貌被海洋包围,形成了崖壁、沙滩、湾泊等特点。

海岸地貌具有独特的海洋景观和丰富的生态资源。

三、地貌对人类活动的影响地貌对人类活动有着重要影响,如下所示:首先,地貌对农业生产有着直接的影响。

地理地貌复习资料地貌类型地貌变化与地表作用地理地貌复习资料地貌类型地貌,指地球表面上的形态和结构特征。

地貌类型是根据地球表面的形态特征进行分类的,可以分为以下几种类型。

1. 山地山地是指地表上相对较高的地区,通常是由山脉或山系组成。

山地的形成通常与构造运动有关,如板块运动、地震活动等。

山地地貌多样,包括尖峰、山脊、峡谷等。

2. 高原高原是指地表上相对平坦、海拔较高的地区。

高原形成于构造抬升或侵蚀作用下的平坦地区。

高原通常具有平缓的地势和广阔的面积,被分为干旱高原、草原高原等不同类型。

3. 平原平原是指地表相对平坦的地区,通常位于海拔较低的地方。

平原主要是由沉积作用形成的,如河流冲积、风沙沉积等。

平原地貌一般面积广阔,适合农业和居住。

4. 河谷河谷是指河流侵蚀形成的狭长地带,通常位于山地之间或高原之上。

河谷地貌常常包括河道、漫滩、淤积平原等不同部分。

5. 湖泊湖泊是指地表上积水形成的水域,通常由河流的冲刷、断层运动或火山活动等因素形成。

湖泊地貌包括湖泊水面、湖滨平原等不同部分。

地貌变化与地表作用地貌变化与地表作用是指地表地貌的形成与演变过程以及地表特征对人类和环境的影响。

1. 构造作用构造作用是地壳运动引起的地表地貌变化,包括地震、火山爆发、地壳变动等。

这些构造作用不仅改变了地表地貌的形态,还会导致地质灾害的发生。

2. 水体作用水体作用是指水对地表地貌的改变,如河流的侵蚀、冰川的侵蚀和堆积、海浪的冲刷等。

水体作用造成了河谷、湖泊、海岸等地貌特征的形成。

3. 风蚀作用风蚀作用是指风对地表地貌的侵蚀和改造作用。

风蚀作用主要表现为风蚀、风积和风选,造成了沙丘、风成黄土和风成地貌等特征。

4. 冰雪作用冰雪作用是指冰雪对地表地貌的侵蚀和堆积作用。

冰雪作用形成了冰川地貌,如冰川谷、冰碛地貌等。

5. 生物作用生物作用是指生物(包括植物和动物)对地表地貌的改变作用。

植物的根系能够固定土壤,减少侵蚀,动物的活动也可以改变地表形态,如土地的草原化和荒漠化。

高考地理地形地势知识点地理地形地势是高考地理科目中的重要知识点,涉及到地球上各种地貌特征及其形成原因。

以下是一些常见的地形地势知识点及其解释。

一、地球的地形地球的地形是指地球表面的形状和特征。

主要包括大陆、海洋、山脉、平原、高原、丘陵等。

1. 大陆:指面积较大、较高的陆地区域,由各种岩石构成。

大陆通常是相对稳定的地壳部分,包括世界上七大洲。

2. 海洋:指地球表面被水覆盖的地区,包括太平洋、大西洋、印度洋等。

海洋占据了地球表面的绝大部分,主要由盐水组成。

3. 山脉:是指由岩石构成的连续的山地,通常由地壳运动形成。

世界上著名的山脉有喜马拉雅山脉、安第斯山脉等。

4. 平原:是指地势相对平坦的区域,通常位于大陆或海洋边缘。

平原地区土壤肥沃,适合农业发展。

长江中下游平原和亚马逊平原是世界著名的平原地区。

5. 高原:是指海拔较高的地区,通常位于山脉之间。

高原地区气候寒冷,植被稀疏。

青藏高原是世界上最大的高原,也是我国重要的高原地区。

6. 丘陵:是指地势较为平缓、起伏不平的地区,位于山地和平原之间。

英国是世界上著名的丘陵地区之一。

二、地貌特征的形成原因地貌特征的形成原因主要包括地壳运动、风蚀、水蚀和冰蚀等。

1. 地壳运动:地球地壳不断运动,形成了各种地形特征。

地壳运动包括构造运动和地震活动。

构造运动使得地表发生抬升或下沉,形成了山脉、高原等地貌特征。

2. 风蚀:风力可以吹走地表的细粒物质,形成沙漠和沙丘。

风蚀还可以造成岩石表面的风化和侵蚀,形成石林和风成沟等地貌特征。

3. 水蚀:水力可以冲刷地表的土壤和岩石,形成河流和峡谷。

水蚀还可以在海岸线形成海蚀崖和海蚀洞等地貌特征。

4. 冰蚀:冰川的运动可以改变地表的形态,形成冰川谷、冰碛和冰川湖等地貌特征。

冰川蚀削带来的冰碛物质还可以形成冰碛平原。

三、地形地势与人类活动的关系地形地势对人类活动具有重要影响。

不同类型的地貌特征适宜发展不同的经济活动。

1. 平原适合农业发展,因为平原地区土壤肥沃、水资源丰富。

新高三地理地貌知识点归纳地貌是地球地表形态的总称,是地球表面地理学中的一个重要分支。

了解地貌可以帮助我们更好地理解地球的演化和变化过程,对于地质灾害的预防和尽力提供了有效的参考和方法。

下面就是关于高三地理地貌知识点的归纳。

首先,我们来了解一下地貌的基本概念和分类。

地貌是指地球地表的形态地貌。

地表地貌是地球地壳上的各种地形,由地壳上的各种变动形成的各种面貌。

它是地壳发生变动的结果。

从地壳的构造来看,地貌可分为地壳三层结构的表面地区、断裂带地区、抬升地区和非地壳地区四类地貌。

第二,我们来看看各类地貌的特点。

1. 表面地貌:表面地貌是较大的地壳变动形成的,也是地貌的主要种类。

表面地貌可分为山地地貌、高原地貌、丘陵地貌和平原地貌四种类型。

(1)山地地貌:山地地貌是地球表面的一种地貌类型,是由于地壳变动引起的山脉、山脊、山岭的集合体。

山地地貌地势起伏,海拔高,地形陡峭多样。

(2)高原地貌:高原地貌指地球表面地壳上大面积上升形成的台地景观,地势相对平坦,海拔较高。

(3)丘陵地貌:丘陵地貌是一种地貌类型,地势呈丘陵状,比平原略高且波状起伏。

(4)平原地貌:平原地貌是地球上土地面相对平坦,海拔较低的一种地貌类型。

2. 断裂带地貌:断裂带地貌是指由地壳内部发生断裂引起的地貌现象集合。

3. 抬升地貌:抬升地貌是指由地壳上升、侵蚀下降、构造抬升等地质过程形成的地表地貌类型。

4. 非地壳地貌:非地壳地貌是指由非地壳因素形成的地貌。

了解了地貌的基本分类后,我们来看看地貌的形成和变化。

地貌的形成与地壳的构造和地质作用密切相关。

地球地壳上的各种构造活动,如地震、火山爆发、构造抬升等,都会对地貌产生不同程度的影响。

此外,风、水、冰等天然力量的侵蚀、沉积作用也是地貌形成的重要因素。

在地球演化的过程中,地貌是动态的,会随着时间的推移而发生变化。

例如,高山地貌经过长期的风化、物理风化和水土流失的作用会逐渐变平,最终演化成了平原地貌。

高三地理二轮复习微专题地理地貌与植被高三地理二轮复微专题:地理地貌与植被1. 地理地貌地理地貌是指地球表面的形状和地形特征。

不同的地貌类型直接影响着区域的气候、水文、土壤等自然条件,对植被的分布和生长起着重要的影响作用。

1.1 高山地区高山地区的地貌特征主要表现为山地、山脉和高原。

高山地形地势陡峭,海拔高度较大,气候条件和土壤类型多样。

由于海拔的升高,气温逐渐降低,降水量也随之增加。

这种独特的气候和地形条件造就了高山地区独特的植被组成,如冰川、云雾森林等。

1.2 平原地区平原地区的地貌特征主要表现为广阔的平坦地形。

平原地区土地广袤,水域丰富,气候温和,土壤肥沃。

这种地貌条件非常适宜植物的生长,因此平原地区的植被比较丰富多样,包括草原、湿地、森林等。

1.3 河流和湖泊地区河流和湖泊地区的地貌特征主要是由水流侵蚀和沉积形成的。

河流地区通常有两种不同的植被类型:河岸植被和洪泛区植被。

河岸植被通常是由喜欢湿润环境的植物组成,而洪泛区植被则需要适应周期性淹水和沉积物的条件。

2. 植被植被是指地表覆盖的植物群落的总称。

植被类型和分布受到地形、气候、土壤等因素的影响。

2.1 气候对植被的影响气候是植被分布的重要影响因素之一。

阳光、降水和温度是气候对植被的重要影响要素。

不同的气候条件下,植被类型和分布存在明显的差异。

2.2 植被对地貌的影响植被的根系可以保护土壤,防止水土流失,使地面更加稳定。

同时,植物通过光合作用释放氧气,吸收二氧化碳,对改善地区的空气质量起到积极作用。

此外,植被还可以调节地表温度、保持水分,对地貌形成和变化起到重要影响。

3. 总结地理地貌与植被之间存在着密切的相互关系。

地形地貌对植被的种类和分布起到直接影响,而植被则对地貌的形成和变化起到重要作用。

了解地理地貌与植被的相互关系,对于理解地球自然环境有着重要意义。