《登岳阳楼》诗歌鉴赏

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

登岳阳楼陈与义诗歌鉴赏

登岳阳楼是唐代文学家陈子昂创作的一首诗歌,也称为“陈子昂登岳阳楼”。

这首诗歌以联想性的语言描写了陈子昂在岳阳楼上的观景的景色,反映了他对祖国的热爱和深厚的忠诚,表达出了他尊重传统,不忘开拓未来的精神。

诗歌充满着浓郁的民族情绪,诗意清新,句式简洁,深入人心,脍炙人口。

全诗以陈子昂登上岳阳楼,看到江河波澜壮阔,四面群山环抱,白驹过隙,黄鹤飞翔,楚天明净,青山绿水共相映,听见曲江细流潺潺的声音,用笔触勾勒出壮丽的景色,表达了他对国家的热爱和深厚的忠诚。

鉴赏上,我们可以注意到,这首诗的语言简洁而富有情感,表达了陈子昂对祖国的热爱和深厚的忠诚,反映出他尊重传统,不忘开拓未来的精神。

在韵律上,这首诗采用了很多自然形式的韵脚,如“净、映、声”,使诗歌句式更加紧凑,更能体现着作者的情感。

整首诗给人以深刻的印象,陈子昂对祖国的热爱和深厚的忠诚,将永远留在人们的心中。

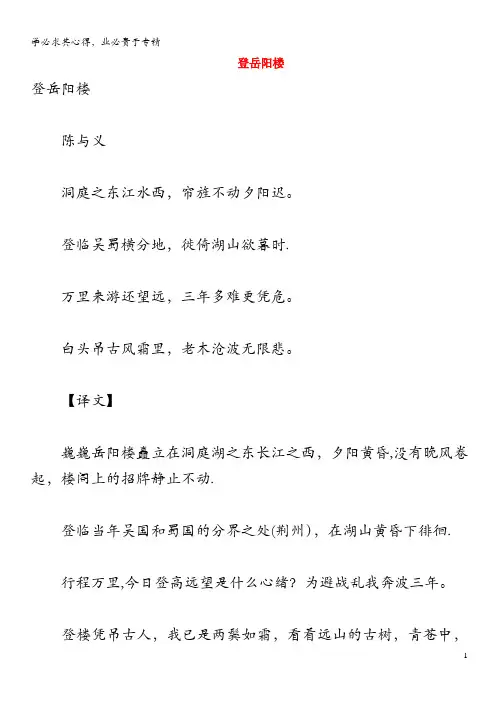

登岳阳楼登岳阳楼陈与义洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时.万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

【译文】巍巍岳阳楼矗立在洞庭湖之东长江之西,夕阳黄昏,没有晚风卷起,楼阁上的招牌静止不动.登临当年吴国和蜀国的分界之处(荆州),在湖山黄昏下徘徊.行程万里,今日登高远望是什么心绪?为避战乱我奔波三年。

登楼凭吊古人,我已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲.【注释】⑴帘旌(jīng):酒店或茶馆的招子。

夕阳迟:夕阳缓慢地下沉.迟,缓慢。

⑵吴蜀横分地:三国时吴国和蜀国争夺荆州,吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳.横分,这里指瓜分.⑶徙(xǐ)倚(yǐ):徘徊.⑷三年多难:公元1126年(宋钦宗靖康元年)春天北宋灭亡,到写此诗时已有三年。

凭危:指登楼.凭,靠着。

危,指高处。

⑸吊古:哀吊,凭吊.【创作背景】北宋靖康二年(1127年)四月,金兵攻破开封,北宋灭亡。

当时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。

他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒消愁,写下了数首诗歌以记其事,其中就有这首《登岳阳楼》。

【鉴赏】《登岳阳楼》是七言律诗。

这首诗是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西"两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。

而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟"。

这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻.“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。

这样富有诗情画意的情境,不禁引起诗人丰富的遐想.诗的颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。

杜甫《登岳阳楼》鉴赏《登岳阳楼》译文及赏析〔优秀6篇〕《登岳阳楼》赏析篇一《登岳阳楼》主要是塑造了诗人自我形象,集中表现了诗人忧国忧民的思想感情。

而且由于这种感情与个人遭遇的悲惨、个人抱负的不能施展,紧紧联系在一起,所以使全诗在历史与现实、国家与个人种种矛盾之中,显得感情更加迭宕,更加深切,更加动人。

“昔闻洞庭水,今上岳阳楼〞。

有一点是很清楚的,诗人对洞庭湖向往已久,这是在叙事写景的行文中,自然地流露出来的感情。

但这毕竟是过去的向往,登上了岳阳楼,其感情似乎应当是快乐。

因为多年的向往实现了,一定快乐。

但仔细品味,句中又见不到快乐的字眼,抽不出如愿以偿的情思。

联系下文更是如此。

实际上在这两句中“昔〞与“今〞之间,是一段漫长的时间距离,作者把这段距离拉开,没有用简单的“喜〞“悲〞之词来填充它,而是留给读者去想象、回味。

古人说“律诗之妙全在无字处〞,这里就是无字处。

“昔〞与“今〞之间,天在变,地在变,国在变,人也在变。

安史之乱,唐王朝由盛转衰,人民的深重灾难,杜甫个人的悲惨遭遇,这一切都凝聚在一起,凝聚在杜甫的心头,并随着诗人—起登上了岳阳楼。

他快乐不起来。

应当说“今上岳阳楼〞是向往了多年不得登,如今才算是登上来了,这是一声长叹,长叹的内里是一团忧国忧民、伤时伤世的感慨。

这一声长叹,就像那咏叹调的引子,开启了下面一个个乐章。

这里还要注意到一个“水〞字,题目是“登岳阳楼〞,头一句却先写洞庭湖,第二句才写岳阳楼,而且是“洞庭水〞不是洞庭湖。

这个“水〞字显然是要突出的,这是抓住了洞庭风光的主要特点,说明了下文主要是在“水〞上做文章。

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮〞。

这是名句。

先写湖东与南吴楚两地地势如裂,后写天地日夜浮动在湖水上。

意境壮阔,气势极大。

写洞庭湖,孟浩然也有名句:“八月湖水平,涵虚混太清,气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

〞写得极为生动。

杜甫这两句与孟浩然的四句相比,还略胜一筹。

孟诗中“撼〞用得有声势,杜诗中“浮〞字用得更加自然。

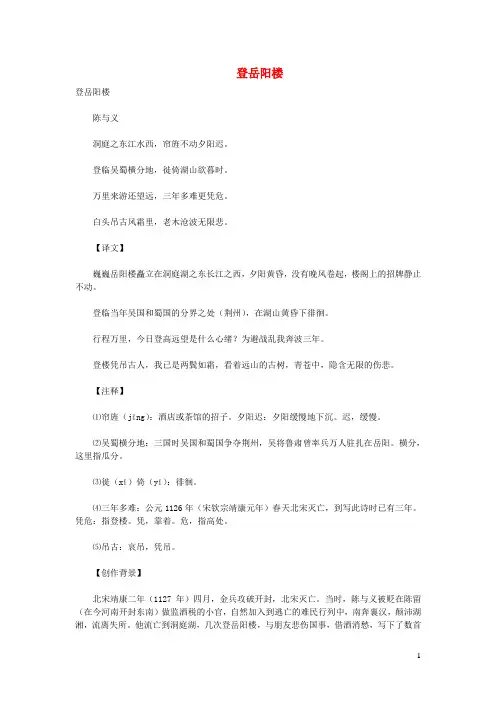

登岳阳楼登岳阳楼陈与义洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

【译文】巍巍岳阳楼矗立在洞庭湖之东长江之西,夕阳黄昏,没有晚风卷起,楼阁上的招牌静止不动。

登临当年吴国和蜀国的分界之处(荆州),在湖山黄昏下徘徊。

行程万里,今日登高远望是什么心绪?为避战乱我奔波三年。

登楼凭吊古人,我已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲。

【注释】⑴帘旌(jīng):酒店或茶馆的招子。

夕阳迟:夕阳缓慢地下沉。

迟,缓慢。

⑵吴蜀横分地:三国时吴国和蜀国争夺荆州,吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳。

横分,这里指瓜分。

⑶徙(xǐ)倚(yǐ):徘徊。

⑷三年多难:公元1126年(宋钦宗靖康元年)春天北宋灭亡,到写此诗时已有三年。

凭危:指登楼。

凭,靠着。

危,指高处。

⑸吊古:哀吊,凭吊。

【创作背景】北宋靖康二年(1127年)四月,金兵攻破开封,北宋灭亡。

当时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。

他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒消愁,写下了数首诗歌以记其事,其中就有这首《登岳阳楼》。

【鉴赏】《登岳阳楼》是七言律诗。

这首诗是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。

而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟”。

这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。

“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。

这样富有诗情画意的情境,不禁引起诗人丰富的遐想。

杜甫《登岳阳楼》原文翻译及鉴赏【原文】《登岳阳楼》作者:杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【作品简介】《登岳阳楼》由杜甫创作,被选入《唐诗三百首》。

公元768年(唐代宗大历三年),杜甫由夔州出三峡,暮冬腊月,泊舟岳阳城下,登楼远眺,触景生情,写下这首感怀之作。

此诗开头写早闻洞庭盛名,然而到幕年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。

二联是洞庭的浩瀚无边。

三联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

末联写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

写景虽只二句,却显技巧精湛,抒情虽暗淡落寞,却吞吐自然,毫不费力。

更多唐诗欣赏敬请关注“习古堂国学网”的唐诗三百首栏目。

这首五言律诗写于诗人逝世前一年,即唐代宗大历三年(768)。

当时杜甫沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳州(今属湖南)。

登上神往已久的岳阳楼,凭轩远眺,面对烟波浩渺、壮阔无垠的洞庭湖,诗人发出由衷的礼赞;继而想到自己晚年飘泊无定,国家多灾多难,又不免感慨万千,于是挥笔写下这首含蕴着浩然胸怀和博大痛苦的名篇。

岳阳楼,即湖南岳阳城西门楼,是我国三大名楼之一(其余两个是武汉的黄鹤楼、南昌的滕王阁),下瞰洞庭,视野广阔。

唐开元四年,中书令张说任职此州,常与才士登楼赋诗,遂使之声名骤增,成为天下文化名楼。

【注解】洞庭水:即洞庭湖。

在今湖南北部,长江南岸,是我国第二淡水湖。

岳阳楼:即岳阳城西门楼,临洞庭湖。

在今湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

吴楚:春秋时二国名,其地略在今湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江一带。

坼(chè):分裂,这里引申为划分。

这句是说:辽阔的吴楚两地被洞庭湖一水分割。

乾坤(qián kūn)日月(一作“夜”)浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

据《水经注》卷三十八:“湖水广圆五百余里,日月出没于其中。

高考语文诗歌鉴赏《登岳阳楼》含答案

(2021·福建·高三学业考试)阅读下面一首唐诗,完成下列小题。

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

28.颔联写出了洞庭湖自然景象的什么特点?请简要回答。

29.请简要概括尾联所表达的思想感情。

参考答案:

28.水势浩瀚、宏奇伟丽。

29.尾联写到当时天下兵荒马乱,而作者自己昔日远大抱负已成泡影,不禁老泪纵横。

表达了作者伤时忧世(或忧国忧民)的感情。

【解析】28.本题主要考查鉴赏文学作品的形象的能力。

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,浩瀚的湖水把吴楚两地分隔开来,整个天地仿似在湖中日夜浮动。

写景既是实写,又寓想象。

洞庭湖坼吴楚、浮日夜,波浪掀天,浩茫无际。

一“坼”一“浮”把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动,气势磅礴恢宏。

颔联写出了洞庭湖自然景象水势浩瀚、宏奇伟丽的特点。

29.本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。

“戎马关山北,凭轩涕泗流”,“戎马”,指战争;“关山北”,北方边境;“凭轩”,靠着窗户;“涕泗流”,眼泪禁不住地流淌。

关山以北战争烽火仍未止息,凭栏遥望胸怀家国泪水横流。

上下句之间留有空白,引人联想。

开端“昔闻洞庭水”的“昔”,当然可以涵盖诗人在长安一带活动的十多年时间。

而这,在空间上正可与“关山北”拍合。

写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

表达了作者心系国难,忧国忧民的思想感情。

《登岳阳楼·昔闻洞庭水》诗词翻译及赏析《登岳阳楼·昔闻洞庭水》昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【前言】《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五言律诗,诗篇表现了杜甫得偿多年夙愿,即登楼赏美景,同时仍牵挂着国家的百感交集之情,表达了报国无门的哀伤。

【注释】⑴洞庭水:即洞庭湖,在今湖南北部,长江南岸,是中国第二淡水湖。

⑵岳阳楼:即岳阳城西门楼,在湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

⑶吴楚句:吴楚两地在我国东南。

坼(chè):分裂。

⑷乾坤:指日、月。

浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

⑸无一字:音讯全无。

字:这里指书信。

⑹老病:杜甫时年五十七岁,身患肺病,风痹,右耳已聋。

有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。

⑺戎马:指战争。

关山北:北方边境。

⑻凭轩:靠着窗户。

涕泗(sì)流:眼泪禁不住地流淌。

【翻译】很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

洞庭湖把我国东南之地划分为吴、楚两部分,乾坤日夜全映在湖面上。

漂泊江湖的亲戚朋友故旧不寄一封信,年老多病只有孤零零的一只船伴随自己。

关山以北正在打仗,回去已经没有希望了,依着楼窗流下了眼泪。

【鉴赏】首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”。

有一点是很清楚的,诗人对洞庭湖向往已久,这是在叙事写景的行文中,自然地流露出来的感情。

但这毕竟是过去的向往,登上了岳阳楼,其感情似乎应当是高兴。

因为多年的向往实现了,一定高兴。

但仔细品味,句中又见不到高兴的字眼,抽不出如愿以偿的情思。

联系下文更是如此。

实际上在这两句中“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,作者把这段距离拉开,没有用简单的“喜”“悲”之词来填充它,而是留给读者去想象、回味。

古人说“律诗之妙全在无字处”,这里就是无字处。

“昔”与“今”之间,天在变,地在变,国在变,人也在变。

安史之乱,唐王朝由盛转衰,人民的深重灾难,杜甫个人的悲惨遭遇,这一切都凝聚在一起,凝聚在杜甫的心头,并随着诗人—起登上了岳阳楼。

【诗歌鉴赏】陈与义《登岳阳楼二首》原文翻译及赏析陈与义《登岳阳楼二首》原文其一洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

其二天入平湖晴不风,夕帆和雁正浮空。

楼头客子杪秋后,日落君山元气中。

北望可堪回白首,南游聊得看丹枫。

翰林物色分留少,诗到巴陵还未工。

陈与义《登岳阳楼二首》翻译其一巍巍岳阳楼矗立在洞庭湖之东长江之西,夕阳黄昏,没有晚风卷起,楼阁上的招牌静止不动。

我登临当年吴国和蜀国的分界之处(荆州),在湖山黄昏下徘徊。

行程万里,今日登高远望是什么心绪?为避战乱我奔波三年。

登楼凭吊古人,我自己已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲。

其二平湖映着天空的影子,晴空万里,波澜不惊,夕阳下小舟悠悠游过,大雁在空中飞来飞去。

岳阳楼很多人都在看晚秋的景色,看日落君山。

往北边可以看到白色的草,往南边可以看到红色的枫叶。

一路欣赏景色,结果到了巴陵还没有写出来诗。

陈与义《登岳阳楼二首》赏析《登岳阳楼二首》是北宋末、南宋初年的杰出诗人陈与义的一首七言组诗,这两首诗集登楼、观景、抒情、归途为一体,是不可分的。

第一首通过登楼观感,抒发了诗人感怀家国,慨叹时势,无限悲痛和忧愁之感。

第二首则是先对景物描写,然后再写归途,这首诗表达了北宋国亡后,作者只能观景排忧之情。

第一首是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。

而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟”。

这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。

“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。

杜甫《登岳阳楼》全诗赏析及诗意翻译《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五律。

这首诗是一首即景抒情之作,诗人在作品中描绘了岳阳楼的壮观景象,反映了诗人晚年生活的不幸,抒发了诗人忧国忧民的情怀。

登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

诗文解释:早就听说洞庭湖的水势浩大,今天终于登上了这座闻名遐迩的岳阳城楼。

洞庭湖如此广阔,东南面的吴地和楚地,似乎被割成两国。

洞庭湖的水势浩瀚,整个天与地就如日日夜夜在波涛上漂浮。

望着这浩瀚的景象,想到我的亲友连一点消息也没有,而今年迈多病,栖息在这只孤零零的小舟上。

在关山以北依然战火不断,凭轩远眺,默思着国难家愁,我终于涕泪交流。

译文2:很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,天地像在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

词语解释:岳阳楼:在今湖南岳阳境内洞庭湖岸。

吴楚:吴地和楚地。

乾坤:天地。

字:指书信。

戎马:军事。

凭:倚。

轩:楼窗。

涕泪:眼泪。

诗文简析:大历三年(公元七六八年)杜甫携眷夔州出峡,漂泊在江湘一带。

暮冬流寓岳州,登临岳阳楼而有此作。

「吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

」实为千古名句。

前人称此二句「尤为雄伟,虽不到洞庭者读之,可使胸以豁达。

」(宋人黄鹤《少陵年谱》)。

全诗将眼前雄伟壮阔的景色与诗人个人的身世悲凉之感及对国事边事的忧心有机地结合了起来,具有极为深广的内涵。

表现上擒纵自如,卷舒随意,折转巧妙,充分表现了沉郁顿挫的杜诗本色。

诗的前半赞叹洞庭湖的宏伟壮阔,是古往今来写洞庭湖的名句,与孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》中的名句同为人们传诵。

后半抒情。

全诗意境浑厚,气势磅礴,虽悲伤却无颓废之感。

《唐子西文录》:"过岳阳楼,观杜子美诗,不过四十字尔,气象宏放,涵蓄深远,殆与洞庭湖争雄,所谓富哉言乎者。

登岳阳楼的文学鉴赏

《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫的一首佳作。

这首诗不仅描绘了岳阳楼的壮丽景色,还抒发了诗人对国家安危的忧虑和对民生疾苦的关怀。

首先,从文学手法上看,《登岳阳楼》采用了宏大的构图和细腻的笔触,生动地再现了岳阳楼的壮美景色。

诗人通过对洞庭湖的辽阔、岳阳楼的雄伟、吴楚东南的壮丽等方面的描绘,展现出一种恢弘的气势,使人仿佛置身于那壮丽的景色之中。

其次,这首诗在情感表达上非常丰富。

诗人通过对亲朋无一字、老病有孤舟等描写,表达了自己漂泊天涯、怀才不遇的悲愤心情。

同时,通过对戎马关山北、凭轩涕泗流的描写,表达了诗人对国家安危的忧虑和对民生疾苦的关怀。

这种情感表达方式,使得这首诗具有非常强的感染力,让人在阅读过程中产生共鸣。

最后,这首诗在语言运用上也表现出杜甫的卓越才华。

诗人运用了平实、自然的语言,通过细腻的描绘和生动的比喻,将复杂的情感和深邃的思想表达得淋漓尽致。

同时,诗人在诗中运用了许多富有象征意义的意象,如“洞庭水”、“岳阳楼”、“乾坤”等,这些意象不仅具有象征意义,也使得诗歌的语言更加丰富多彩。

总之,《登岳阳楼》是一首具有深刻思想内涵和卓越艺术价值的诗歌。

它不仅展示了杜甫的卓越才华和深厚的人文素养,也展现了中国古代文化的博大精深。

这首诗将永远是中国文学史上的经典之作。

登岳阳楼登岳阳楼陈与义洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

【译文】巍巍岳阳楼矗立在洞庭湖之东长江之西,夕阳黄昏,没有晚风卷起,楼阁上的招牌静止不动。

登临当年吴国和蜀国的分界之处(荆州),在湖山黄昏下徘徊。

行程万里,今日登高远望是什么心绪?为避战乱我奔波三年。

登楼凭吊古人,我已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲。

【注释】⑴帘旌(jīng):酒店或茶馆的招子。

夕阳迟:夕阳缓慢地下沉。

迟,缓慢。

⑵吴蜀横分地:三国时吴国和蜀国争夺荆州,吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳。

横分,这里指瓜分。

⑶徙(xǐ)倚(yǐ):徘徊。

⑷三年多难:公元1126年(宋钦宗靖康元年)春天北宋灭亡,到写此诗时已有三年。

凭危:指登楼。

凭,靠着。

危,指高处。

⑸吊古:哀吊,凭吊。

【创作背景】北宋靖康二年(1127年)四月,金兵攻破开封,北宋灭亡。

当时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。

他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒消愁,写下了数首诗歌以记其事,其中就有这首《登岳阳楼》。

【鉴赏】《登岳阳楼》是七言律诗。

这首诗是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

“洞庭之东江水西”,诗人在一句七字之中,巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之,则岳阳楼之所在,如或可见。

而后再写举目所见,为“帘旌不动夕阳迟”。

这一句是全诗写景浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。

“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,诗人的视线由近及远地扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;迟落的夕阳,提示着傍晚的安详。

这样富有诗情画意的情境,不禁引起诗人丰富的遐想。

杜甫《登岳阳楼》古诗原文及鉴赏杜甫《登岳阳楼》古诗原文及鉴赏在平时的学习、工作或生活中,大家都接触过古诗吧,古诗言简意丰,具有凝炼和跳跃的特点。

什么样的古诗才经典呢?下面是小编整理的杜甫《登岳阳楼》古诗原文及鉴赏,仅供参考,欢迎大家阅读。

【诗句】戎马关山北,凭轩涕泗流。

【出处】唐·杜甫《登岳阳楼》。

【意思】听说关山之北战火又起,凭倚着栏杆我怎能不涕泪难休!【全诗】《登岳阳楼》[唐]杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注释】①岳阳楼:今湖南省岳阳市西门楼。

②吴楚:指吴地(今江浙一带)、楚地(今两湖、江西等地)。

吴地在洞庭湖东,楚地在洞庭湖南。

坼(che):分裂,分界之意。

乾坤:指天地、日、月。

《水经注·湘水》:“洞庭湖水,广圆五百余里,日月若出没于其中。

”③戎马:大历三年(768)八月,吐蕃以十万众寇灵武,二万众寇汾州,长安戒严。

九月,郭子仪带兵五万屯奉天,以防吐蕃。

凭轩:依靠楼窗。

涕泗(si):眼泪鼻涕。

【背景】此诗作于大历三年(768)冬,时杜甫流寓岳州(今湖南岳阳)。

岳阳楼:岳州巴陵县城门西楼(今湖南岳阳西门城楼),下临洞庭湖,气势雄壮,久负盛名。

在杜甫前的张说,早在开元四年(716)为岳州刺史时常与才士登此楼赋诗,孟浩然亦有诗。

杜甫以得偿宿愿的愉快心情登楼,前半写景极为雄浑壮阔,尤其是颔联二句,“气压百代,为五言雄浑之绝”(刘辰翁《批点千家注杜诗》卷一五),成为千古传诵的名句;后半写情,叹身世,忧国事,却极为凄楚悲哀。

意境由雄阔转悲窄,抑扬顿挫,声律细密,为杜甫晚年代表作。

【鉴赏】大历三年(768年)正月,杜甫自夔州出峡流寓湖北江陵、公安等地,后至岳阳,方有《登岳阳楼》之作。

这首五言律诗气魄宏大,感情沉郁,状写出诗人在岳阳楼头,面对浩淼的洞庭湖水,所引发的叹志嗟病、忧世伤时的感慨。

起首两句看似平常,但仔细推敲,联系后文,却有丰富的涵义:一则以“昔”、“今”二字包融了沧桑之感;二则流露出对此江山胜迹的向往之久;三则写出了诗人正立在岳阳楼头下瞰洞庭湖的形象;四则为颔联两句对洞庭湖的描写打好了底子。

杜甫诗词《登岳阳楼》的诗意赏析本文是关于杜甫的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五律。

这首诗是一首即景抒情之作,诗人在作品中描绘了岳阳楼的壮观景象,反映了诗人晚年生活的不幸,抒发了诗人忧国忧民的情怀。

全诗表现了杜甫得偿多年夙愿,即登楼赏美景,同时仍牵挂着国家的百感交集之情。

《登岳阳楼》杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

词句注释:⑴洞庭水:即洞庭湖,在今湖南北部,长江南岸,是中国第二淡水湖。

⑵岳阳楼:即岳阳城西门楼,在湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

⑶吴楚句:吴楚两地在我国东南。

坼(chè):分裂。

⑷乾坤:指日、月。

浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

⑸无一字:音讯全无。

字:这里指书信。

⑹老病:杜甫时年五十七岁,身患肺病,风痹,右耳已聋。

有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。

⑺戎马:指战争。

关山北:北方边境。

⑻凭轩:靠着窗户。

涕泗(sì)流:眼泪禁不住地流淌。

[2]白话译文:很早听过闻名遐迩的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,天地像在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

创作背景:唐代宗大历二年(767年),杜甫57岁,距生命的终结仅有两年,当时诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,患肺病及风痹症,左臂偏枯,右耳已聋,靠饮药维持生命。

大历三年(768年),当时杜甫沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳州(今属湖南)。

登上神往已久的岳阳楼,凭轩远眺,面对烟波浩渺、壮阔无垠的洞庭湖,诗人发出由衷的礼赞;继而想到自己晚年飘泊无定,国家多灾多难,又不免感慨万千,于是在岳阳写下《登岳阳楼》、《泊岳阳城下》和《陪裴使君登岳阳楼》。

作品鉴赏:首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”。

《登岳阳楼》的全诗及赏析《登岳阳楼》的全诗及赏析【诗句】亲朋无一字,老病有孤舟。

【出处】唐·杜甫《登岳阳楼》。

【意思】戚朋友没有一封书信,年老多病,乘孤舟四处漂泊。

字:指书信。

【鉴赏1】亲朋之间,连书信也完全断绝,不通消息。

迟暮之年,却疾病缠身,孤舟一叶,飘零无依。

短短十字,刻画出诗人晚年漂泊辗转,孤独寂寞的凄凉处境。

诗人登上岳阳楼,眼前是极其壮阔之景。

诗人联想到自己的处境,写出的是极其悲伤的内心感触:年老体衰,仍要漂泊流浪,无依无靠,身边无一知己好友可以诉说苦闷。

壮景悲情,极大反差,表现出诗人广阔的胸怀与现实悲惨境遇之间不可调和的矛盾冲突。

【鉴赏2】亲戚朋友都不通音讯了,年老多病寄居在一条小船上。

写出了诗人因战乱而飘泊异乡的贫困孤独情况。

清延君寿《老生常谈》:“五律限于字句,虽有才气,无从施展,极纵变化之能,仍不许溢于绳墨之外。

如工部之《岳阳楼》第五句‘亲朋无一字’,与上下文全不相连。

然人于异乡登临,每有此种情怀。

下接‘老病有孤舟’,倘无‘舟’ 字,则去题远矣。

‘戎马关山北’,所以‘亲朋无一字’ 也。

以此句醒隔句‘凭轩涕泗流’。

亲朋音乖,戎马阻绝,所以‘涕泗流’。

‘凭轩’ 者,楼之轩也。

以工部之才为律诗,其细针密线有如此,他可类推。

”【用法例释】用以形容年老有病,杳无亲友音信,孤独飘零。

[例]晚年的苔菲,真所谓“亲朋无一字,老病有孤舟”——两个女儿远在异地他乡:好友帕·季克斯托恩身罹重病。

……临终那年,她僻处巴黎一隅,孤独一人,身患疾病。

(张冰《心远地自偏》)【全诗】《登岳阳楼》.[唐].杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注释】①岳阳楼:今湖南省岳阳市西门楼。

②吴楚:指吴地(今江浙一带)、楚地(今两湖、江西等地)。

吴地在洞庭湖东,楚地在洞庭湖南。

坼(che):分裂,分界之意。

乾坤:指天地、日、月。

《水经注·湘水》:“洞庭湖水,广圆余里,日月若出没于其中。

杜甫《登岳阳楼》全诗赏析及诗意翻译本文是关于杜甫的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五律。

这首诗是一首即景抒情之作,诗人在作品中描绘了岳阳楼的壮观景象,反映了诗人晚年生活的不幸,抒发了诗人忧国忧民的情怀。

登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

诗文解释:早就听说洞庭湖的水势浩大,今天终于登上了这座闻名遐迩的岳阳城楼。

洞庭湖如此广阔,东南面的吴地和楚地,似乎被割成两国。

洞庭湖的水势浩瀚,整个天与地就如日日夜夜在波涛上漂浮。

望着这浩瀚的景象,想到我的亲友连一点消息也没有,而今年迈多病,栖息在这只孤零零的小舟上。

在关山以北依然战火不断,凭轩远眺,默思着国难家愁,我终于涕泪交流。

译文2:很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,天地像在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

词语解释:岳阳楼:在今湖南岳阳境内洞庭湖岸。

吴楚:吴地和楚地。

乾坤:天地。

字:指书信。

戎马:军事。

凭:倚。

轩:楼窗。

涕泪:眼泪。

诗文简析:大历三年(公元七六八年)杜甫携眷夔州出峡,漂泊在江湘一带。

暮冬流寓岳州,登临岳阳楼而有此作。

「吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

」实为千古名句。

前人称此二句「尤为雄伟,虽不到洞庭者读之,可使胸以豁达。

」(宋人黄鹤《少陵年谱》)。

全诗将眼前雄伟壮阔的景色与诗人个人的身世悲凉之感及对国事边事的忧心有机地结合了起来,具有极为深广的内涵。

表现上擒纵自如,卷舒随意,折转巧妙,充分表现了沉郁顿挫的杜诗本色。

诗的前半赞叹洞庭湖的宏伟壮阔,是古往今来写洞庭湖的名句,与孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》中的名句同为人们传诵。

后半抒情。

全诗意境浑厚,气势磅礴,虽悲伤却无颓废之感。

杜甫《登岳阳楼》赏析杜甫《登岳阳楼》赏析1《登岳阳楼》作者:杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【注解】:1、吴楚句:吴楚两地在我国东南;坼:分裂。

2、乾坤:指日、月。

3、戎马:指战争。

4、关山北:北方边境。

5、凭轩:靠着窗户。

【韵译】:很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚象把吴楚东南隔开,天地象在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

【评析】:代宗大历三年(768)之后,杜甫出峡漂泊两湖,此诗是登岳阳楼而望故乡,触景感怀之作。

开头写早闻洞庭盛名,然而到幕年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。

二联是洞庭的浩瀚无边。

三联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

末联写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

写景虽只二句,却显技巧精湛,抒情虽暗淡落寞,却吞吐自然,毫不费力。

杜甫《登岳阳楼》赏析2这首诗的意境是十分宽阔宏伟的。

诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,是说广阔无边的洞庭湖水,划分开吴国和楚国的疆界,日月星辰都像是整个地飘浮在湖水之中一般。

只用了十个字,就把洞庭湖水势浩瀚无边无际的巨大形象特别逼真地描画出来了。

杜甫到了晚年,已经是“漂泊西南天地间”,没有一个定居之所,只好“以舟为家”了。

所以下边接着写:“亲朋无一字,老病有孤舟。

”亲戚朋友们这时连音信都没有了,只有年老多病的诗人泛着一叶扁舟到处漂泊!从这里就可以领会到开头的两句“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”,本来含有一个什么样的意境了。

这两句诗,从表面上看来,意境像是很简单:诗人说他在若干年前就听得人家说洞庭湖的名胜,今天居然能够登上岳阳楼,亲眼看到这一片山色湖光的美景。

因此清人仇兆鳌就认为:“‘昔闻’‘今上’,喜初登也。

”(《杜诗详注》)但仅这样理解,就把杜诗原来的意境领会得太浅了。

登岳阳楼古诗鉴赏

嘿,朋友!咱们今天来聊聊杜甫的。

你知道吗,这首诗那叫一个绝!

“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

”一开头,杜甫就像是在跟咱们面对面

聊天,那种期待和终于实现的感觉一下子就出来了。

就好比你一直听

说某个超级好玩的游乐场,终于有一天站在了它的门口,能不激动?

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

”哇塞,这气势!想象一下,广阔的大

地被洞庭湖像切西瓜一样分成两半,天地都在这湖水中漂浮。

这不就

像咱们在大海上漂泊,感觉自己无比渺小,而世界无比辽阔吗?

“亲朋无一字,老病有孤舟。

”这得多凄凉啊!就像你在困难的时候,身边一个能帮你的亲人朋友都没有,只有自己在孤独地承受。

“戎马关山北,凭轩涕泗流。

”杜甫想到国家的战乱,站在岳阳楼上

忍不住泪流满面。

这难道不像咱们看到那些让人痛心的新闻,心里也

会一阵难受,甚至想哭吗?

我觉得啊,杜甫这首诗,把自己的所见所感,还有对国家的忧虑都

写得淋漓尽致。

它让咱们感受到了诗人内心的波澜起伏,也让咱们对

那个时代有了更深刻的认识。

这就是经典的魅力,不是吗?。

《登岳阳楼》

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

一年九个月后,杜甫最终还是决定离开夔州,顺江而下。

江流慢慢变得缓慢了,江面也变得开阔起来了,杜甫知道,岳州到了,这一片辽阔的水域就是洞庭湖。

这一年是公元768年,杜甫59岁。

(杜甫死于770年)

”气蒸云梦泽,波撼岳阳城……”这是孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》,那时候的孟浩然还有理想,希望能得到张丞相的提携;那时候,大唐歌舞升平,繁盛富足;那时候,皇上还是励精图治的唐玄宗;那时候,杜甫还只有22岁,22岁,那是一个多么美好的时期;22岁,杜甫应该还在吴越一带漫游,怀揣着“一览众山小”的抱负,“裘马颇清狂”,那些岁月,那些理想,那些朋友……怎么说没就没了。

杜甫颤颤巍巍,每上一个台阶他都感到很吃力。

“回不去了,再也回不去了。

”杜甫没有想到,只是短短的三十多年功夫,一切都变了,昔日强大的王朝已经支离破碎,凋敝衰微;昔日的朋友一个一个辞世,李白、严武、王维、高适……而他自己已经漂泊大半个王朝,穷困潦倒,一事无成。

他用衣袖拭了拭眼角,强撑着枯瘦的身躯,他想登上岳阳楼看一看。

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

”

洞庭湖真大啊,风迎面吹来,夹带着水腥气,杜甫深深地吸了一口气,感觉轻松了一些。

他极目远眺,水,除了水,还是水,眼前是水,天边也是水,八百里洞庭,将吴楚从东南方分裂开来,气势非同一般。

江面波光粼粼,百舸飞逝,日月星辰,若出其中,何其壮阔!

杜甫有些恍惚,他抬头望了望天,有些阴沉,显得低矮了一些,眼前洞庭湖浩浩汤汤,横无际涯,天地阔大,人显得多么渺小啊,“我这一辈子过着过着怎么就成这样了呢?“亲朋无一字,老病有孤舟”,我已经很久没有了亲朋好友的消息了,都不敢去想象家乡的情形,而自己已是疾病缠身,只能栖身于一条小舟之上。

有时候,朝廷

的一个变故,会改变普通人的一生!世事无常,唉,也许我太迂腐,太执着了,我怎么也放不下那个繁盛富足的王朝,那个才是应该是我的唐王朝。

”

风有些凉意了,杜甫才发觉天色已经有些暗了。

“该回了。

”

是啊,该回了,可回哪里呢?家乡是回不去了,那里还在战争中,回不去了;成都也回不去了,草堂应该早就被拆了;夔州也回不去了,也不知道那里的朋友可安好……回不去了,也无处可回了,想到此,不觉老泪纵横,天地之大,为什么就容不下我!何时,才能给我也给那些流离失所的黎民百姓一个清平安定的家!

“戎马关山北,凭轩涕泗流。

”

杜甫的这首《登岳阳楼》堪称岳阳楼绝唱,与宋朝范仲淹的《岳阳楼记》合称为岳阳楼诗文“双壁”,写景雄壮磅礴,抒情沉郁慷慨,结构顿挫有致,是杜甫晚年诗歌的代表作之一,也是唐诗五律中的极品。

首联今昔对比,苍凉悲戚,让人不由地感慨历史的变迁,人生的短暂。

颔联描绘登楼远眺之景,“拆”和“浮”将洞庭湖置于天地大背景下,写出了洞庭湖的波澜壮阔,也让读者分明可以感受到杜甫的气魄和心胸,他从来没有失去为国效力的热情和热血,一颗仁心系天下,他的一生都在寻找为国效力的机会,即使百病缠身,即使漂泊天涯,他仍旧心系朝廷,与《登岳阳楼》同时的《泊岳阳城下》表达出“图南未可料,变化有鲲鹏”的雄心,仍希望能得到当地官员的举荐,实现“南征”的理想。

杜甫常常让我想起另外一个诗人和他的诗歌,那就是:

《我爱这土地》

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……。