太阳高度和正午太阳高度(修正版)

- 格式:doc

- 大小:271.50 KB

- 文档页数:5

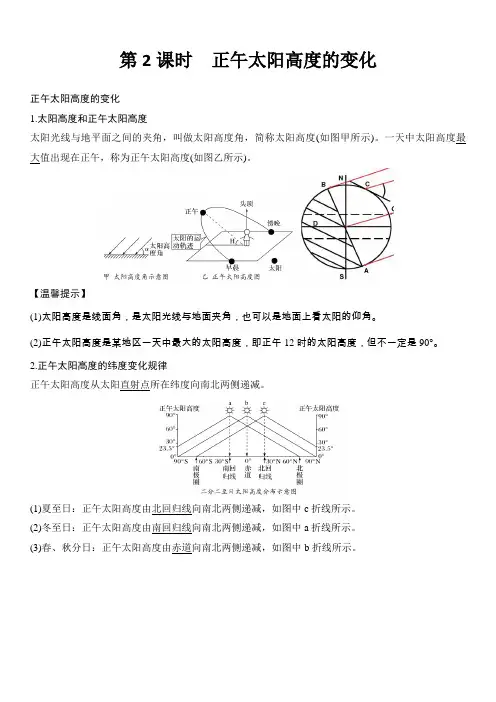

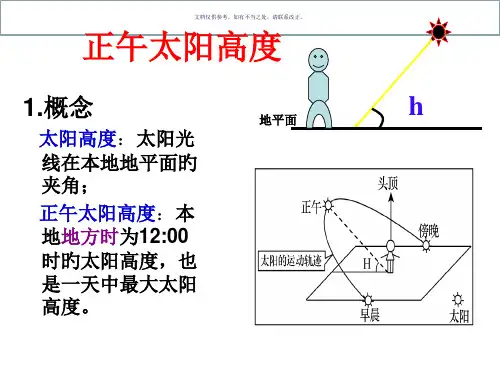

第2课时正午太阳高度的变化正午太阳高度的变化1.太阳高度和正午太阳高度太阳光线与地平面之间的夹角,叫做太阳高度角,简称太阳高度(如图甲所示)。

一天中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度(如图乙所示)。

【温馨提示】(1)太阳高度是线面角,是太阳光线与地面夹角,也可以是地面上看太阳的仰角。

(2)正午太阳高度是某地区一天中最大的太阳高度,即正午12时的太阳高度,但不一定是90°。

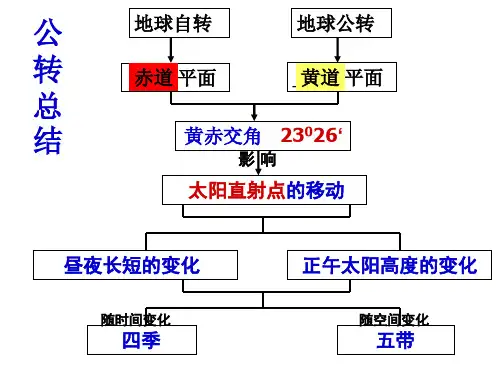

2.正午太阳高度的纬度变化规律正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

(1)夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,如图中c折线所示。

(2)冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,如图中a折线所示。

(3)春、秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减,如图中b折线所示。

3.正午太阳高度的季节变化规律北半球节气达最大值的地区最小值的地区夏至北回归线及其以北各纬度南半球各纬度冬至南回归线及其以南各纬度北半球各纬度春、秋分赤道南北两极点[思考]华北地区的楼房一年四季的采光效果一样吗?为什么?提示不一样。

因为一年四季的正午太阳高度不同,尤其是冬季正午太阳高度最小,北面的楼房最容易被南面的楼房遮住阳光,采光效果最差。

探究点1正午太阳高度的计算及变化规律情境探究[情境材料] 北京(40°N)某中学高中生开展地理课外活动,在连续三个月内三次测量正午太阳高度角,获得测量的数据(见下表)。

第一次第二次第三次60°50°40°[素养设问]从(综合思维)的角度,分析以下问题。

(1)三次测量中,其中一次测量的当天,正值()A.春分日B.夏至日C.秋分日D.冬至日(2)在三次连续测量期间,下列叙述正确的是()A.北回归线以北地区正午太阳高度先变小后变大B.赤道上的正午太阳高度先变大后变小C.南回归线以南的地区正午太阳高度先变大后变小D.北极点周围的极昼范围先变小后变大知能升华1.正午太阳高度的计算方法公式:H=90°-两点纬度差。

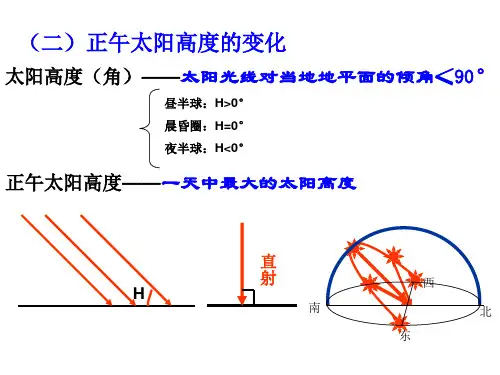

高中地理太阳高度与正午太阳高度知识总结一、太阳高度太阳光线与地平线(面)的夹角,叫太阳高度角,通常用h来表示。

太阳高度的变化规律:(1)同一地点,不同时刻:日出、日落后,太阳恰好位于地平线上,太阳高度为0°;日出后太阳高度逐渐增大,正午时达到一天中最大值;正午过后,太阳高度逐渐减小。

(2)同一时刻,不同地点:太阳高度从太阳直射点向四周呈同心圆递减。

在太阳直射点上,太阳高度是90°,距离太阳直射点90°的球面大圆上的太阳高度为0°,即为晨昏圈。

昼半球上各地的太阳高度总是大于0°,夜半球上各地的太阳高度总是小于0°。

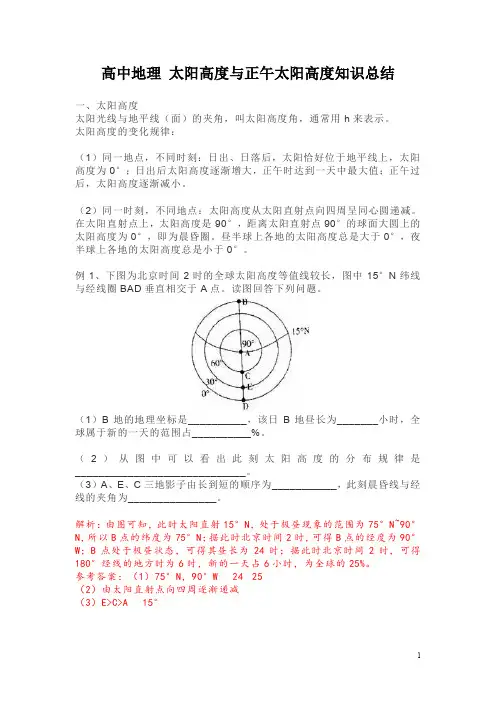

例1、下图为北京时间2时的全球太阳高度等值线较长,图中15°N纬线与经线圈BAD垂直相交于A点。

读图回答下列问题。

(1)B地的地理坐标是__________,该日B地昼长为_______小时,全球属于新的一天的范围占__________%。

(2)从图中可以看出此刻太阳高度的分布规律是_____________________________。

(3)A、E、C三地影子由长到短的顺序为___________,此刻晨昏线与经线的夹角为_______________。

解析:由图可知,此时太阳直射15°N,处于极昼现象的范围为75°N~90°N,所以B点的纬度为75°N;据此时北京时间2时,可得B点的经度为90°W;B点处于极昼状态,可得其昼长为24时;据此时北京时间2时,可得180°经线的地方时为6时,新的一天占6小时,为全球的25%。

参考答案:(1)75°N,90°W 24 25(2)由太阳直射点向四周逐渐递减(3)E>C>A 15°二、正午太阳高度正午太阳高度就是一日内最大的太阳高度,通常用H来表示。

正午太阳高度的大小随纬度和季节变化而有规律地变化:就纬度分布而言,春、秋分日,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减;夏至日,由北回归线向南北两侧递减;冬至日,由南回归线向南北两侧递减。

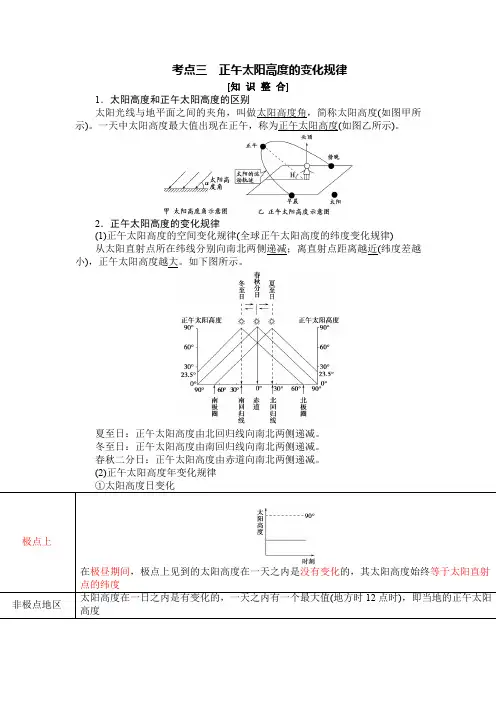

考点三正午太阳高度的变化规律[知识整合]1.太阳高度和正午太阳高度的区别太阳光线与地平面之间的夹角,叫做太阳高度角,简称太阳高度(如图甲所示)。

一天中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度(如图乙所示)。

2.正午太阳高度的变化规律(1)正午太阳高度的空间变化规律(全球正午太阳高度的纬度变化规律)从太阳直射点所在纬线分别向南北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。

如下图所示。

夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。

冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减。

春秋二分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。

(2)正午太阳高度年变化规律在极昼期间,极点上见到的太阳高度在一天之内是没有变化的,其太阳高度始终等于太阳直射点的纬度太阳高度在一日之内是有变化的,一天之内有一个最大值(地方时12点时),即当地的正午太阳正午太阳高度最大值为90°,每年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值正午太阳高度最大值为90°,一年中只有一次太阳直射现象,即一年中只有一个正午太阳最大值正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值[深度思考]1.正午太阳高度的应用(1)确定地方时当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。

(2)确定房屋的朝向为了获得更充足的太阳光照,确定房屋的朝向与正午太阳所在位置有关。

在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(3)判断日影长短及方向正午太阳高度越大,日影越短,正午太阳高度越小,日影越长,且日影方向背向太阳。

如下图中各点旗杆日影长短及日影所在方向(图中是夏至日,经线和纬线的交点是直射点)。

(4)确定当地的地理纬度纬度差多少度,正午太阳高度就差多少度。

根据某地某日(二分二至日)正午太阳高度,可判断该地区纬度大小。

(5)判断山地自然带在南坡和北坡的分布高度一般情况下,由于向阳坡正午太阳高度大,获得太阳光热多,背阴坡得到太阳光热少,因此在相同高度,阳坡温度较高,阴坡温度较低,从而使同一自然带在阳坡的分布高度较高,在阴坡的分布高度较低。

太阳高度变化和正午太阳高度变化太阳高度变化是指太阳在一天当中在地平线上的位置的变化。

它与地球自转和公转的运动密切相关。

虽然我们每天都能观察到太阳的高度变化,但对于这一现象的深入了解,却能给我们提供很多有益的指导和启示。

在一天当中,太阳高度会不断变化,但其中最为明显的变化发生在中午。

正午太阳高度变化是指太阳在中午时刻与地平线间的垂直角度的变化。

在夏至时,太阳高度最大,也就是正午的时候,太阳直射地面。

而在冬至时,太阳高度最小,正午时太阳的角度相对较低。

太阳高度变化对我们的生活有着重要的指导意义。

首先,正午太阳高度的变化直接影响着太阳的直射辐射强度。

夏天太阳高度较大,太阳光直射地面,使得地面温度升高,气温也随之上升。

而冬天太阳高度较低,太阳光倾斜射入,导致地面温度较低,气温也随之下降。

因此,根据太阳高度变化,我们可以采取相应的防晒和保暖措施,以适应不同季节的气候变化。

其次,太阳高度变化也对植物的生长和发育产生影响。

太阳的高度变化决定了日照的强度和持续时间。

在太阳高度较大的时候,光照强度足够,有利于植物的光合作用和养分吸收。

而太阳高度较小的时候,光照强度较弱,植物的生长速度会变慢。

因此,在决定种植作物的时候,我们可以参考太阳高度变化,合理安排作物的种植时间,以获得更好的产量和质量。

此外,太阳高度变化还有助于我们判断方向。

通过观察太阳的高度变化,我们可以大致确定东西南北的方向。

在户外活动中,特别是在没有指南针或导航工具的情况下,知道太阳的高度变化可以帮助我们判断方向,确保不会迷失在陌生的环境中。

综上所述,太阳高度变化及其中的正午太阳高度变化是一个重要的自然现象,它对我们的日常生活和决策产生着深远的影响。

了解太阳高度变化,我们可以根据季节的变化合理安排防晒和保暖措施,优化农作物种植时间,以及判断方向。

这些都是提高我们生活质量和工作效率的有益指导意义。

因此,我们应该保持对太阳高度变化的关注,并将其应用于实际生活中。

正午太阳高度的变化规律及其计算1.太阳高度与正午太阳高度太阳相对于地平面的高度角叫太阳高度,太阳高度的最大值为90°。

正午太阳高度就是一天中最大的太阳高度,也就是太阳直射当地经线时的太阳高度,此时当地的地方时为12时。

太阳高度的全球分布规律:由直射点向四周递减,直至晨昏圈上为0°,呈同心圆分布。

太阳高度的日变化:极点上,在极昼期间,太阳高度在一天之内没有变化,其太阳高度始终等于太阳直射点的纬度,如下图甲;非极点地区,太阳高度在一日之内是有变化的,一天之内有一个最大值,即当地的正午太阳高度,如下图乙。

2.正午太阳高度的变化规律(1)正午太阳高度的纬度变化规律同一时刻,从太阳直射点向南北两侧递减;同一地点,离太阳直射点所在纬线越近,正午太阳高度角越大,“点近角大、点远角小”;纬度相差多少度(1°),正午太阳高度角就相差多少度(1°)。

具体如下表: 太阳直射点所在纬度正午太阳高度为90°,距离太阳直射点所在纬线越近,正午太阳高度角越大,越远则正午太阳高度角越小归纳南回归线正午太阳高度为90°,由南回归线向南北两侧递减南回归线冬至赤道正午太阳高度为90°,由赤道向南北两极递减赤道秋分北回归线正午太阳高度为90°,由北回归线向南北两侧递减北回归线夏至赤道正午太阳高度为90°,由赤道向南北两极递减赤道春分正午太阳高度的纬度变化太阳直射点节气(2) 正午太阳高度的季节变化北半球冬至日达到一年中最大值,然后又逐渐缩小,到北半球夏至日达到一年中最小值南回归线及其以南地区 一年中有一次太阳直射,直射时正午太阳高度最大南北回归线上 一年中有两次太阳直射,直射时正午太阳高度最大南北回归线之间的地区北半球冬至日后逐渐增大,北半球夏至日达到一年中最大值,然后又逐渐缩小,到北半球冬至日达到一年中最小值北回归线及其以北地区正午太阳高度的变化纬度地带3.正午太阳高度的计算某地正午太阳高度的大小,可以用下面的公式来计算:H=90°-|φ-δ|。

七、太阳高度1、太阳高度:即太阳高度角,是指太阳光线相对于地平面的交角(如图-1- )。

一般用H 表示,其大小范围 0°≤H ≤90°2、正午太阳高度:则是指一日内最大的太阳高度,即当地地方时 12 时的太阳高度。

注意最大的太阳高度并不一定等于90°除直射点上的太阳高度等于90°其他的任何地方都小于90°其计算公式为:H=90°-纬度差(直射点与所求点的纬度差,同侧相减,异侧相加)3、正午太阳高度的变化规律(1)、正午太阳高度随纬度变化的规律同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减,且以直射点所在纬度为中心等距离对称。

春、秋分日和冬至、夏至的正午太阳高度随纬度变化的规律如图3所示。

提示:①.3月21日和9月23日前后——从赤道向南北两侧递减。

南、北极点正午太阳高度均为0°。

②.6月22日前后——从北回归线向南北两侧递减。

北极点正午太阳高度为23.5°,南极圈以南出现极夜(正午太阳高度小于0°,为负值)。

③.12月22日前后——从南回归线向南北两侧递减。

南极点正午太阳高度为23.5°,北极圈以北出现极夜(正午太阳高度小于0°,为负值)。

④.距太阳直射点越近,正午太阳越大 (2)、 正午太阳高度随季节变化的规律①.南北回归线之间的地区,一年直射两次,直射日正午太阳高度为年内最大。

赤道上,春、秋二分日时正午太阳高度为年内最大,为90°;二至日时正午太阳高度为年内最小,为66.5°。

6月22日,赤道至南回归线之间地区的正午太阳高度达年内最小值。

12月22日,赤道至北回归线之间地区的正午太阳高度达年内最小值,如图中b 点箭头所示。

②.北回归线及其以北地区的正午太阳高度的变化(如图中c 点箭头所示):6月22日为年内最大值,12月22日达到年内最小值;北回归线上一年中有一次直射,即6月22日的正午太阳高度为90°③.南回归线及其以南地区的正午太阳高度的变化(如图中a 点箭头所示):12月22日为年内最大值, 6月22日达到年内最小值;南回归线上一年有一次直射,即12月22日的正午太阳高度为90°。

太阳高度和正午太阳高度

一、太阳高度与正午太阳高度的区别

1、概念:A、太阳高度指太阳光线与地平面的夹角,即图1中的H。

B、当地地方时12时的太阳高度称为正午太阳高度。

2、区别:一天中正午时太阳高度最大,日出和日落时太阳高度为0。

二、正午太阳高度的变化(如图2)

(1)正午太阳高度的纬度变化规律:从直射点往南北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。

(因此:已知某一正午太阳高度角,一般有两条纬线等于此度数)。

具体而言,春秋分日:由赤道向南北两侧递减;夏至日:由北回归线向南北两侧递减;冬至日:由南回归线向南北两侧递减。

(2)正午太阳高度的季节变化规律:

A、北回归线及其以北地区,夏至时正午太阳高度最大,冬至时最小;

B、南回归线及其以南地区,冬至时正午太阳高度最大,夏至时最小;

C、南北回归线之间,直射时正午太阳高度最大,并且该地若在北半球则冬至日正午太阳高度最小,若该地位于南半球则夏至日正午太阳高度最小。

(3)最值:

A、直射北回归线,北回归线及其以北地区达一年中最大值,整个南半球达一年中最小值;

B、直射南回归线,南回归线及其以南地区达一年中最大值,整个北半球达一年中最小值。

三、正午太阳高度的计算及应用

1、正午太阳高度的计算正午太阳高度H=90°-两地纬度差

注:两地纬度差指所求地点与太阳直射点之间的相隔的纬度数

图2 二分日不同纬度的正午太

2、正午太阳高度的应用

A 、确定地方时:某地一天中太阳高度最大时,地方时为12时,也就是说太阳直射点所在经线的地方时为12时。

B 、确定地理纬度

C 、确定房屋的朝向

D 、确定日期、日影长短及方向

E 、确定楼距、楼高

F 、太阳能热水器的倾角调整 【深度链接】

1、 热水器集热板倾角与太阳光线之间的关系图:

2、楼间距与楼高、太阳高度的关系图

太阳能热水器集热板的倾角α与正午太阳高度角是互余的,因此一年中正午太阳高度角变小时,倾角调大;变大时,倾角调小。

(注意:据倾角α与正午太阳高度角是互余的,且正午太阳高度角差=纬度差,可推出倾角α就等于该地与太阳直射点的纬度差)。

解析:一年中南北方向修建楼房(当

地纬度为θ,纬度较低的楼高H 米)时,要使纬度较高的楼的底层房屋一年中都能被阳光照射,只需要楼间距大于一年中纬度较低的楼的最长影即可。

具体如下:

①、该地若位于北回归线以北地区:(考虑冬至日正午太阳高度)

两楼之间的楼间距为:H ×cot [90°-(θ+23°26′)]。

②、该地若位于南回归线以南地区:(考虑夏至日正午太阳高度)

两楼之间的楼间距为:H ×cot [90°-(θ+23°26′)]。

其中90°-(θ+23°26′)就是当地一年中最小的正午太阳高度a

3、太阳高度日变化曲线图(使用地方时):

某地太阳高度日变化模式图:图5中的H表示该地

一天中最大的太阳高度,并且最大值可以等于90°

(需考虑纬度)。

a表示日出时间,12时表示正午时

分,b表示日落时间。

若该地位于赤道,则a=6时,

b=18时。

若该地不在赤道上,则b- a可大于12小

时,也可小于12小时。

若位于极圈上,可能出现

a=0时、b=24时现象。

若在极圈和极点之间,则可

能出现如图6所示极昼现象,但最大值H小于46°

52′。

极圈内某地出现极昼时的太阳

高度。

极地出现极昼时:太阳高度日变化范围在0°

至23°26′之间。

并且每天都保持一个定值。

4、正午太阳高度年变化图(这里所说的二分二至,均指北半球。

)

(1)赤道地区正午太阳高度年变化图:

赤道上正午太阳高度年变化在66°34′至

90°之间,每年春分日与秋分日有两次直射

现象。

冬至和夏至日时正午太阳高度最小,

为66°34′。

(2)北回归线与赤道之间正午太阳高度年变化图

回归线与赤道之间由于有两次直射

现象,因此正午太阳高度最大值有两

次可以达到90°,并且最小值不低于

43°08′。

(3)北回归线上的正午太阳高度年变化图

回归线线上一年中只有一次直

射现象,因此其最大值在冬至或

夏至达90°,并且最小值等于

43°08′。

(4)回归线与极圈之间某地正午太阳高度年变化图

(5)北极点正午太阳高度年变化图:

5、不同纬度地点二至日太阳方向及太阳高度回归线与极圈之间在一年内既无直射现象,也无极昼现象,因此其最大值小于90,最小值大于90°。

并且仅在冬至或夏至时出现最大值。

北极地区:春分至秋分正午太阳高度大于0°,出现极昼,其中夏至正午太阳高度达一年中最大,并且极昼范围扩大到整个北极圈以内。

秋分至春分正午太阳高度小于0°,出现极夜,其中冬至极夜范围扩大到整个北极圈以内。

图中反映的是不同地点二至

日太阳的方向,其中a表示冬

至日太阳高度和方向,b表示

夏至日太阳高度和方向。