青岛啤酒并购嘉士伯啤酒案-7页word资料

- 格式:doc

- 大小:159.50 KB

- 文档页数:8

青岛啤酒并购西湖啤酒分析一、并购各方的基本情况(一)青岛啤酒基本情况1903年8月,古老的华夏大地诞生了第一座以欧洲技术建造的啤酒厂——日尔曼啤酒股份公司青岛公司。

经过百年沧桑,这座最早的啤酒公司发展成为享誉世界的“青岛啤酒”的生产企业——青岛啤酒股份有限公司。

1993年,青岛啤酒股份有限公司成立并进入国际资本市场,公司股票分别在香港和上海上市,成为国内首家在两地同时上市的股份有限公司。

2009年,青岛啤酒入选中国世界纪录协会中国出口世界最多国家的啤酒企业,青岛啤创造了多项世界之最、中国之最。

二十世纪九十年代后期,青啤公司开始全面实施“大名牌战略”,确立并实施了“新鲜度管理”、“高起点发展、低成本扩张”、“市场网络建设”等战略决策,以“名牌带动”式的资产重组,率先在全国掀起了购并浪潮,被称为中国啤酒业“从春秋到战国”行业整合潮流的引导者。

对购并企业,青岛啤酒推行“系统整合,机制创新”独特的管理模式,用青岛啤酒企业文化来整合子公司管理的管理模式和理念。

目前,青岛啤酒公司在国内18个省、市、自治区拥有55家啤酒生产厂和麦芽生产厂,构筑了遍布全国的营销网络,基本完成了全国性的战略布局。

现啤酒生产规模、总资产、品牌价值、产销量、销售收入、利税总额、市场占有率、出口及创汇等多项指标均居国内同行业次席。

(二)西湖啤酒基本情况杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司系杭州市工业资产经营有限公司与朝日啤酒伊藤忠有限公司合资成立的大型啤酒生产企业。

公司总投资人民币37000万元,注册资本人民币27600万元,其中中方投资比例45%,外方投资比例为55%。

公司共占地面积10万平方米,年生产能力25万千升。

公司前身杭州啤酒厂是浙江省啤酒工业的发源地。

企业拥有大批科技人才,具有很强的技术力量。

1994年与日本朝日啤酒技术合作后,公司每年派出3至5名技术骨干赴日参加技术培训和交流;朝日啤酒公司派遣技术专家常驻杭州进行啤酒生产的技术指导。

案例中国啤酒史上最大并购案【案情】一、公司基本情况1、并购方——北京燕京啤酒股份有限公司该公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准,由北京燕京啤酒有限公司(以下简称“燕京有限”)、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。

经北京市证监会京证监发(1997)6号文批复,并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准,于1997年6月25日在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股A股,并于7月16日挂牌上市交易,简称燕京啤酒(代码:000729),股本为30,953万元。

2001年5月19日,经中华人民共和国财政部财企(2001)165号文批准,原公司发起人北京市牛栏山酒厂将所持燕京啤酒1,757.7万股国有法人股转由北京市泰丰现代农业发展中心持有,转让后股权性质为国有法人股,燕京啤酒的总股本不变。

2003年,北京市泰丰现代农业发展中心持有的股份转由北京顺鑫农业发展集团有限公司持有。

同年12月30日,原公司发起人北京市西单商场股份有限公司将所持燕京啤酒1,464.75万股法人股过户给公司第一大股东燕京有限,公司总股本不变。

目前,该公司的法人股股东为燕京有限(持有公司69.32%股份)、北京顺鑫农业发展集团有限公司(持有公司2.63%股份),其余为社会公众股股东(持有公司28.05%股份)。

公司实际控制人为燕京有限、北京燕京啤酒集团公司(以下简称“燕京集团”)和北京企业(啤酒)有限公司。

1997年3月,北京燕京啤酒有限公司由燕京集团在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业(啤酒)有限公司”与燕京集团在北京合资成立。

北京企业(啤酒)有限公司拥有燕京有限80%的权益,目前该公司由北京控股有限公司全资拥有;燕京集团拥有燕京有限20%的权益。

燕京有限目前注册资本为10,885万美元。

燕京集团成立于1993年7月,是顺义区人民政府所管辖的国有大型企业,目前的注册资本为34,100万元。

青岛啤酒并购案例分析一、并购背景经过 20 世纪 90 年代产量的扩张后,2000 年中国啤酒的年产量突破 2000 万吨大关,成为仅次于美国的世界第二大啤酒产销国,并以每年 5%的速度增长。

然而,由于过去中国地域辽阔但缺乏高效的交通系统和运输设备,啤酒市场因此是惊人的零散。

全国大约有 500 家左右的啤酒厂,并且当地品牌基本上都得到了当地人的拥护。

青岛啤酒股份有限公司尽管现在是中国最大的啤酒生产商,2021 年的产量达到了 250 万吨,销售额 5.7 亿美元,但仍只占这个市场 11%的份额。

而欧美国家多是两三个企业的产量就占总量的 70%到 80%,如美国第一大啤酒企业Anheuser-Busch 年产量就占全国总量的 48%,第二大企业年产量占总量的 22%。

青啤的对手,排行老二的燕京啤酒和排行老三的华润啤酒两者共占有 15%的市场份额。

青啤现在看起来并不怎么起眼的这 11%的市场份额,还是在短短 5 年时间里共斥资 1.2 亿美元,收购了 40 余家较小的啤酒厂后的结果。

1996 年青啤的市场份额只有 2%。

二、并购历程青岛啤酒股份有限公司始建于 1903 年,由当时的德国商人酿造,是中国历史最为悠久的啤酒生产厂。

1993 年,青岛啤酒股份有限公司成立并进入国际资本市场,公司股票分别在香港和上海上市,共募集了 7.87 亿人民币,成为国内首家在两地同时上市的股份有限公司,在资本市场备受注目。

上市之后,青啤集团凭借政策、品牌、技术、资金、管理等方面的优势,实施“大名牌”战略,坚持走“高起点发展,低成本扩张”道路,在中国啤酒业掀起并购浪潮。

至此,青啤并购分为三个阶段,首先是拿下附近 3 个小厂,作为提高产量的基地,并依靠上市的资金实力,分别进行了内部的技术改造,生产线扩张,仓库大规模扩建等工作。

而 1995 至 1997 年的盲目产量扩张,使青啤走入低谷。

1999 年,青啤进入购并高峰期。

在连续拿下北京的五星、三环,陕西的汉斯、渭南、汉中等6 个企业后,2000 年 7 月收购廊坊啤酒厂,8 月初收购上海嘉士伯,8 月 18 日,青岛啤酒股份有限公司又拿出 2250 万美元,成立了北京双合盛五星啤酒股份有限公司。

Shanghai Lixin University of Commerce 财务管理案例分析课程论文题目青岛啤酒并购整合的案例分析学生姓名窦仁俊指导老师巩娜年级 10 级专业会计学学号 **********成绩二〇12年6月目录摘要一、引言 (4)二、理论分析框架 (5)三、公司背景介绍 (6)四、青岛啤酒的并购历程 (7)(一)第一阶段:1994—1996年并购的探索期 (7)(二)第二阶段:1997—1999年末并购的发展期 (8)(三)第三阶段:2000年—2002末并购的成熟期 (9)(四) 第四阶段:2003年至今并购再起 (10)五、青岛啤酒并购后的整合策略及原因分析 (10)(一)青岛啤酒并购后整合的原因 (10)(二)青岛啤酒整合策略 (11)(三)财务业绩分析 (15)六、结论与启示 (19)(一)结论 (19)(二)启示与思考 (19)参考资料 (20)摘要当今,全球啤酒总产量出于平稳上升状态,产量增速也逐渐趋于稳定。

世界啤酒消费总量在不断的增加,而亚洲的消费量是其中的主要力量,也就是说亚洲已经成为整个世界啤酒行业的领军者。

而亚洲啤酒消费量长期快速增长,很大程度上得益于的中国啤酒市场的兴旺,我国的啤酒市场已经是世界上最大的啤酒市场。

本文以我国的青岛啤酒为例,通过对青岛啤酒的并购历程的简单介绍,讲解青岛啤酒并购特点,并购决策及并购后的产业整合,大规模的扩张,让其成为国内啤酒行业的榜首。

本文将以其并购与整合作为核心,对青啤在并购与整合过程中所展现出的特点、优势以及透露出的隐患弊端进行分析,并针对在此并购整合过程中问题关键词:青啤、兼并、整合、扩张一、引言在我国,啤酒行业是一个厚积薄发、大器晚成的产业,从1900年诞生以来,到新中国改革开放前期的七十多年间几乎是一片市场空白。

然而,随着中国改革开放的不断深入,中国经济的快速发展使得中国啤酒市场的需求量呈现出几何级数的迅猛膨胀,中国啤酒企业如雨后春笋般地成长起来,最多时竟达800多家啤酒企业,特别是自上个世纪90年代初以来,青岛、燕京、珠江、哈尔滨、金星等几家大的啤酒集团迅速地发展起来,并成为支撑中国民族啤酒工业的脊梁和中坚力量。

企业文化在组织变革中涅磐----【阅读字号:缩小放大】青啤X城公司的第一个组织变革就是青岛啤酒入驻X城,全盘接管X城公司。

兼并以后,青啤对X城公司重新进行了规划,投资扩建厂房,花大力气进行技术改造,将这个原来只有7万吨产能的小厂迅速提升了一倍。

青啤生产工艺的引进是尤为重要的,一下子使这个普通小厂具备了核心优势,即使目前,产品质量仍然是X城啤酒巩固和开拓市场的利器。

可以说青啤品牌和文化的全面复制开始让这个濒临破产的当地支柱性企业又走了复兴之路。

在这一次变革中表现为两种文化的激烈交锋,即外来的青啤文化和以原X城公司为主体的地区性文化的较量,无疑地区性文化落了下风。

原有的品牌被压缩,人员由原来的1700多人骤减至700人,组织结构完全按着青啤模式设置,总经理和总工程师由集团精品文档总部调任,原来的主要领导干部就留下一个书记和一个副经理,一个主管党妇工团、安全、劳保等非生产任务,一个负责附属公司酒瓶供应,中层管理人员全部实行竞争上岗,可以说青啤文化的引入和培植是突飞猛进的,相应的地区性的原有文化一路败退。

当然,问题是不可避免的,前景一片大好中也或多或少表现着许多不和谐,新旧势力的角逐,下岗人员的骚动,甚至高高耸立的啤酒罐上居然出现两块广告牌:一个是青啤的“激情成就梦想”,另一块则是“NJ洲啤酒,家乡的酒”,X城人的矛盾心理可见一斑,这也为日后的一些工作埋下了隐患。

结论一:组织变革过程中会遇到无数阻力,其最大阻力来自于对先进企业文化的认同。

X城公司的第二个组织变革就是在青岛啤酒淮海事业部成立的大背景下,产销分离的经营体制使得X城公司成为了青岛啤酒淮海事业部下的一个啤酒生产型企业,只能根据事业部下发的订单组织生产而不能直接干涉市场。

在这种情况下,原来的市场部归并生产部,人员分流其他部门,全力服务一线,埋头组织生产。

淮北地区啤酒市场的竞争是非常激烈的,三孔、无名牢牢地把持着一定的低档酒份额,银麦与X城啤酒平分秋色,距X城啤酒50公里以内还有两家青啤的生产厂----T Z公司和T E Z公司,距淮海精品文档事业部所在地的徐州也不过80公里,徐州当地也有两家青啤生产厂----徐州公司和彭城公司,产能都在10万吨以上。

青岛啤酒快速并购发展案例分析青岛啤酒股份有限公司是由区域性中型企业通过并购成长起来的特大型国有企业的代表。

青岛啤酒创建于1903年,从1997年“一统鲁啤”开始,青岛啤酒开始实施大规模的扩张战略,扩张版图覆盖全国17个省市自治区,前后收购了西安汉斯、上海嘉酿、北京五星、北京三环、南宁万泰等一系列啤酒企业,在17个省区市拥有46个啤酒生产厂。

随着大规模的扩张,公司的生产能力从1998年的55万吨达到了2002年的250万吨,形成了辐射全国最发达地区的生产和销售布局。

主营收入以每年30%左右的速度高速增长,摆脱了过去“有品牌,无规模”的困境,完成了从区域性中型企业向现代化全国性大型企业转变的第一步。

公司品牌价值跃升至67亿元人民币,位居国内啤酒行业榜首,扩张为公司未来的发展奠定了基础。

一、青岛啤酒上市后为何并购扩张速度加快?青岛啤酒实力雄厚,自创建以来,在中国啤酒行业中一直遥遥领先,1993年分别在香港、上海两地同时上市。

研究表明,并购扩张与内部投资活动共同驱动公司IPO决策。

青岛啤酒上市后并购扩张加速的原因有:1、上市后可以发行股票筹集发展所需资金,啤酒行业的发展需要大量的资金做支持,募集的雄厚资金为今后的飞速发展奠定了坚实的基础。

2、上市促进公司治理的规范化发展,为其长远发展打造了坚实的制度基础。

3、上市后更方便利用资本市场进行并购,实施并购式扩展,以加快发展步伐。

4、针对上市后业绩变脸问题,要持续提高业绩的压力很大。

在内部发展乏力的情况下,依靠外延式增长变成非常重要的手段。

并购就成了重要选择。

二、结合青岛啤酒今天的发展成就,讨论其通过并购发展的必要性和意义,以及失败的经验教训。

1、必要性就啤酒行业来说,市场竞争条件下,必须根据产品特性选择其战略。

一方面,啤酒是低保质期、不适合长途运输的产品,应采用就地生产就近销售的策略。

另一方面,低毛利产品以必须依托规模效应实现超额利润。

这意味着啤酒行业应该在各主要销售地均建立大规模的生产销售基地才能实现规模和效益。

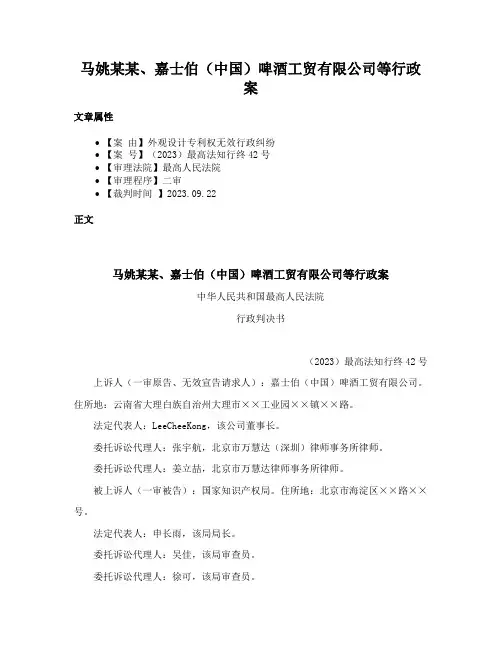

马姚某某、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等行政案文章属性•【案由】外观设计专利权无效行政纠纷•【案号】(2023)最高法知行终42号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2023.09.22正文马姚某某、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等行政案中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2023)最高法知行终42号上诉人(一审原告、无效宣告请求人):嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司。

住所地:云南省大理白族自治州大理市××工业园××镇××路。

法定代表人:LeeCheeKong,该公司董事长。

委托诉讼代理人:张宇航,北京市万慧达(深圳)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:姜立喆,北京市万慧达律师事务所律师。

被上诉人(一审被告):国家知识产权局。

住所地:北京市海淀区××路××号。

法定代表人:申长雨,该局局长。

委托诉讼代理人:吴佳,该局审查员。

委托诉讼代理人:徐可,该局审查员。

被上诉人(一审第三人、专利权人):马姚某某,男,1987年11月24日出生,回族,住云南省临沧市耿马傣族佤族自治县××镇××村委××组××号。

上诉人嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司(以下简称嘉士伯公司)与被上诉人国家知识产权局及一审第三人马姚某某外观设计专利权无效行政纠纷一案,涉及专利权人为马姚某某、名称为“啤酒罐”的外观设计专利(以下简称本专利)。

针对嘉士伯公司就本专利权提出的无效宣告请求,国家知识产权局作出第46751号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),维持本专利权有效;嘉士伯公司不服,向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼。

一审法院于2022年6月28日作出(2021)京73行初2743号行政判决,判决驳回嘉士伯公司的诉讼请求;嘉士伯公司不服,向本院提起上诉。

浅析现代企业并购模式研究——以青岛啤酒集团公司为例论文关键词:啤酒集团;企业扩张;并购动因;并购模式论文摘要:中国啤酒行业已成为全球食品饮料市场增长最快的行业之一。

伴随着市场的激烈竞争,中国啤酒饮料行业的并购频繁发生,行业的集中度不断提高。

本文以青岛啤酒公司为例,分析其并购式发展的内部和外部动因,探讨公司并购的多种模式,总结了青啤公司规模扩张所实施的并购模式的适用性,试图为其他企业的并购发展提供有益的借鉴,并希望推动中国啤酒企业的可持续发展。

青岛啤酒集团公司(以下简称青啤公司)是国家特大型企业,其前身是国营青岛啤酒厂,始建于1903年,是中国历史最悠久的啤酒生产企业。

其生产的“青岛啤酒”成为国际市场上具有知名度的中国品牌之一,行销50多个国家和地区。

一、并购模式发展的动因1.内部动因(1)低成本扩张青啤公司实行“高起点发展,低成本扩张,先做大,后做强”、以“名牌带动”、“资产重组”为核心的“大名牌”发展战略,并充分发挥品牌及技术优势,获取规模经济,力争把青啤公司建成具有跨地区、综合性的大型企业集团。

青啤公司在扩大经营规模中可以有两种选择:一是通过投资新建分支机构来扩大生产能力;二是通过并购获得现成的生产能力。

比较两种扩张方式,后者的一个突出优点在于“快”。

青啤公司强调了企业发展中的机会成本,通过不断的并购迅速扩大生产和销售规模。

(2)改善产品结构中国的啤酒市场呈金字塔结构,塔尖高档产品所占的比例不足20%,而潜力巨大的是金字塔的基础部分,超过80%的中低档产品市场。

青啤公司要想保持中国啤酒市场的领导地位,必须要适应这种产品市场结构,以相应的高、中、低档产品对应不同的市场结构,调整原有不合理的产品结构,丰富产品线。

在继续以“青岛啤酒”巩固塔尖高端市场的同时,根据各地区、各层次消费者的不同需求,通过并购地方品牌来开拓潜力巨大的中低档消费市场。

在确立“青岛啤酒”高品质的同时,以品牌群来开发中低档啤酒市场。

青岛啤酒并购西湖啤酒动因分析一、案例背景青岛啤酒从1994 年以8000 万元全资收购扬州啤酒厂开始,在行业掀起了大规模的扩张狂潮,从此走了上规模发展的快车道。

,短短的5年间,青啤就投入4 亿多元,收购兼并了总生产规模超过150万吨的22家啤酒企业。

到2000 年,青岛啤酒并购动作之大更加令人惊奇,一年之间就投资近6亿元收购了总规模约120万吨的16家啤酒企业。

2002年3月出资1.66亿元购得因破产而被拍卖的福建省厦门银城啤酒股份公司的全部资产,以相对较小的代价进一步巩固了青啤公司在福建市场的地位。

青岛啤酒并购西湖啤酒巩固了青啤公司在华东市场的地位。

经过20世纪90年代的扩张以后,2000年中国啤酒的年产量突破2000万吨大关,成为仅次于美国的世界第二大啤酒产销国,并以每年5﹪的速度增长。

青岛啤酒股份有限公司虽然是中国最大的啤酒生产商,2002年的产量达到了250万吨,销售额5.7亿美元。

西湖啤酒公司共占地面积10万平方米,年生产能力25万千升。

公司前身杭州啤酒厂是浙江省啤酒工业的发源地。

企业拥有大批科技人才,具有很强的技术力量。

近年开发的绿雨西湖啤酒以其卓越的品质、淡爽的口感、极具个性化的独特外包装,成为宾馆、餐饮店的一枝独秀,销量成倍增长,现已成为杭城高档餐饮场所销量最大的啤酒产品。

公司设备先进,96 年投资近3亿元人民币全套引进西欧发达国家啤酒生产先进设备,包括从德国HUPPMANN(霍夫曼)公司引进的全自动糖化设备,从丹麦DANBREW(丹酿)公司引进的发酵自控系统,从瑞士FILTROX(菲尔特罗斯)引进的过滤设备,从德国KHS公司引进的灌装生产线,从瑞典、丹麦等国引进的全套啤酒分析仪器,设备已达到国际先进水平。

近年来公司又不断投入资金用于技术改造,不断完善生产设备,公司生产规模得到逐步扩大。

从国际市场环境分析青岛啤酒作为中国啤酒行业龙头企业,在整合和扩张并举的发展战略指导下,实施了国际化营销战略规划,实现了优势互补、强强联合;科学制定产品策略、价格策略、渠道策略、促销等营销策略,进一步开拓了青岛啤酒的高端市场,提高青岛啤酒营销活动中的整体功能,增强企业的国际竞争力。

中国啤酒史上最大并购案例大鳄与小鱼的游戏?2004年的春天,中国啤酒企业在资本市场上演了一场并购大戏。

4月5日,燕京啤酒、惠泉啤酒同时发布公告,称燕京啤酒收购惠泉啤酒国有股权已于3月31日过户完毕。

惠泉啤酒公司名称将正式变更为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司。

至此,传闻已久的燕京啤酒与福建惠泉之间的并购终于成为事实。

虽然这起被称为“中国啤酒史上最大并购案例”划上了句号,但它对福建啤酒业的影响才刚刚开始,惠泉联姻燕京,能否夺回昔日福建啤酒市场老大的地位?一、惠泉:背靠大树好乘凉2003年以来,中国啤酒市场并购不断,先是全球第三大啤酒酿造商比利时的英特布鲁收购了浙江开开集团旗下啤酒业务70%的股权,紧接着,丹麦啤酒商嘉士伯收购了云南最大的啤酒制造商大理啤酒,随后,世界第二大啤酒集团SABMiller通过其子公司Gardwell 收购了哈尔滨啤酒……外资啤酒频频出手,使中国啤酒市场瞬息万变,国内外的啤酒巨头们开始疯狂圈地,许多地方啤酒企业被尽数收编。

而福建可以说是中国啤酒市场的缩影,不仅年产销量占中国啤酒市场的四分之一,更重要的是,继华北、华中、华东及西南之后,福建已形成年均消费啤酒近130万吨、人均消费近40升的巨大市场,一时间,福建啤酒市场硝烟弥漫,土生土长的惠泉啤酒感受到了沉重的压力。

随着青岛啤酒进驻福建市场,以及“雪津”等本土企业的崛起,在福建九地市中,惠泉已失去了原有的市场优势。

自2001年丧失福建啤酒业龙头老大的位置后,惠泉就一直无法从其他品牌的夹攻中缓解过来。

尽管惠泉啤酒曾号称福建第一品牌,又是国内啤酒10强,但在多年的啤酒大战中也是伤痕累累、举步维艰。

昔日的“市场宠儿”地位岌岌可危。

另据知情人介绍,惠泉在上市前通过银行贷款投入大量资金用于技术改造,导致资产负债率急剧升高。

截至2002年12月31日,公司资产负债率达到了60.42%.另一方面,随着惠泉规模的不断扩大,利润却在不断下滑。

2003年7月15日,惠泉啤酒发布中期业绩预警公告称,2003年下半年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润均比2002年同期下降50%以上,而2002年仅为2000年的75%左右。

我国啤酒行业并购案例中国啤酒业正处在大动荡、大改组的年代,大集团角逐的格局已经形成,市场竞争日趋激烈。

中国啤酒市场的“并购潮”必然愈演愈烈,群雄割据之势已形成雏形。

今后必然是几大巨头们分割市场,从“小而散,多而乱”的无序竞争中升华到品牌的竞争。

一、我国啤酒行业背景介绍在我国啤酒企业中,年产量在百万吨以上的只有华润、青啤、燕啤四家。

哈尔滨啤酒的年产量接近百万吨,紧接其后的珠江啤酒产量只有74万吨。

于是有了将中国啤酒格局称为“三国鼎立”的说法。

但事实上三大啤酒企业年产量总和占全国总产量的比重不足25%,三大企业的较量也主要集中在长江流域及长江以北地区。

啤酒业目前仍是一个零散型产业,处于群雄割据时期,基本上呈地域性分布,各自独霸一方,小范围渗透。

东北有华润、哈啤,北方有燕京,东部有青啤,西部有蓝剑,南部有珠江,中部有金星。

究其原因,一是啤酒保鲜和包装的特点决定了啤酒不能长途运输,啤酒的销售半径为500公里,外来企业如果在当地没有厂,很难具有价格优势;二是啤酒业的利税一直比较高,地方政府考虑到财政收入等方面的需要,对本地啤酒企业多采取保护主义政策,使其避免了外来的市场竞争,主观上造成了“自产自销”的状态。

但近年来大量的并购已初显啤酒业集中化端倪:以1999年7月20日正式托管崂山啤酒厂为标志,青岛啤酒统一了本地啤酒市场,在菏泽、平原、日照都建立了中低档啤酒的生产销售网络,在山东境内占据了主导地位,同时青岛啤酒1997年起先后收购40多家公司,形成了东西南北的大生产格局;燕京啤酒1999年初与江西吉安啤酒合资成立了江西燕京啤酒有限公司,随后又收购了湖南湘乡、湖北襄樊等地啤酒厂,2000年初收购了山东无名、三孔啤酒厂;重庆啤酒在西昌组建了西昌啤酒公司,并收购了攀枝花啤酒公司,把触角延伸到了云、甘;珠江啤酒集团挥师北上,在江苏等地收购啤酒企业;钱江啤酒在浙江、江西、福建、安徽、山东等地租赁了10家啤酒企业,以输出技术、管理等方式全权管理这些企业;河南金星啤酒于1998年起先后在贵州安顺、陕西咸阳、山西洪洞等地兼并收购;哈尔滨啤酒集团拆资2.45亿元收编了隶属粤海北方啤酒集团的佳木斯佳凤、牡丹江镜泊湖、长春银瀑三家中型啤酒企业。

青岛啤酒并购案例一、背景资料及目标:青岛啤酒股份有限公司,是由区域性中型企业通过并购成长起来的特大型国有企业的代表。

并购给青岛啤酒带来规模的同时,也为其带来了巨大的整合难题。

此案例就是介绍青岛啤酒的并购的过程以及并购后的整合。

看青岛啤酒是如何将“做大做强”的战略调整为“做强做大”的;如何从“外延式扩大再生产”向“内涵式扩大再生产”转变的;如何由“粗放化管理”向“精细化管理”转变的。

二、并购优势:自身优势:技术优势、资金优势、品牌优势、人才优势、管理优势。

外部优势:当地政府大力支持。

三、并购历程(1)探索期(1994——1996)A、1994年,以承担债务的形式收购扬州啤酒厂全部资产。

B、1995年,以现金购买股权的方式收购西安汉斯55%的注册资产。

这一时期,青岛啤酒的并购主线并不清晰,只是进行了尝试,规模有一定的扩大,有品牌、无规模的状况并未改变。

(2)发展期(1997——1999)A、1997年,以现金购买资产的方式购买山东日照啤酒厂全部资产。

青岛啤酒以此进驻山东并以其为大本营。

B、1998年,以承担债务的形式收购鸡西兴凯湖有限责任公司95%的资产。

以此进军东北。

通过这一阶段大规模的并购,青岛啤酒产量迅速增加,一跃成为国内生产力最大的啤酒集团,但与此同时,利润却急速下滑。

(3)成熟期(2000——2002)A、2000年8月9日,以现金购买股权的方式购买香港嘉士伯啤酒厂有限公司75%的股权。

B、2000年12月6日,以承担债务的形式收购浙江海尔波酒业有限公司的全部资产。

这一时期,企业有追求数量型扩张转向追求质量型扩张;在数量上,并购对象由小到大;区域扩张到沿海发达城市的国内知名外资企业;速度上,放慢了并购的步伐同时开始强化内部整合。

青岛啤酒基本完成了公司在国内的布局。

总的来说,青岛啤酒的并购是横向并购。

三、整合(1)品牌整合青岛啤酒考虑到长远的品牌策略,充分发挥主品牌优势,形成了以青岛啤酒为主干、众星环绕的品牌结构。

青岛啤酒并购嘉士伯啤酒案(一)公司背景1青岛啤酒的企业概况(1)公司创立历程青岛啤酒集团是以青岛啤酒集团有限公司为核心组建的国家大型企业集团。

青岛啤酒集团有限公司于1997年4月21日成立,注册资金4亿元,空有青岛啤酒股份有限公司44.42%的股权,截至2019年第青岛啤酒集团的总资产约40亿元。

青岛啤酒集团公司控股的青岛啤酒股份有限公司其前身为国有青岛啤酒厂,始建于1903年,是我国最悠久的啤酒生产企业之一,拥有驰名世界的“青岛”啤酒品牌。

1993年6月经国家改委批准,由原青岛啤酒厂作为独家发起人,并吸收合并原中外合资青岛啤酒第二有限公司,中外合作青岛啤酒打散第三有限公司及国有青岛啤酒四厂的基础上,创立了青岛利酒股份有限公司,于1993年6月16日成立,成为全国首批9家境外上市的股份制试点企业之一。

青岛啤酒股份有限公司于1993年6月在香港成功发行了H种股票并于7月15日上市,为首家在香港联合交易所有限公司上市的中国企业,同年8月在上海成功发行了A种股票并于8月27日在上海证券交易所上市,成为首家在中国两地同时上市的股份有限公司。

两地上市,青岛啤酒共募集资金人民币16亿元。

(2)组织机构青岛啤酒集团公司实行事业部制,先后成立华东事业部(总部在上海),华南事业部(总部在深圳),淮海事业部(总部在徐州),西北事业部(总部在兰州)4个事业部及鲁中事业部,每个事业部管辖4~5个企业,司机业部有属于总公司垂直领导。

(3)经营理念青岛啤酒及原集团公司创立后,探索出了一条现代企业经营机制和集团运作方式,通过集团内部资源优化配置和高度集中管理,逐步建立起以青岛为基地的管理中心,人才培训中心,技术检测中心,出口创汇中心,从而达到了质量标准和工艺的高度统一,品牌效应的最大发挥。

(4)发展目标青岛啤酒集团公司的发展目标就都是要充分发挥品牌及技术优势,以民族资本为主,以弘扬民族工业为旗帜,实行高起点发展,低成本扩张,尽快扩大规模经济,整合民族工业力量,把青岛啤酒集团建成具有超实力的,跨地区,跨行业,综合性的大新型企业集团。

(5)销售市场国内市场:青岛啤酒已成为畅销全国各省区的啤酒品牌,公司采用“门对门服务”,“地毯式轰炸”的直供模式,建立覆盖全国各地的销售网络。

国际市场:青岛啤酒大规模出口始自20世纪50年代,进过几十年不懈的努力和开拓,青岛啤酒在国际市场声誉日隆,已成为国际上最具知民度的中国品牌。

2 嘉士伯啤酒的概况嘉酿(上海)啤酒有限公司,是由嘉士伯啤酒厂(香港)有限公司与上海松江经济技术开发建设总公司于1996年合资建立,双方的股权比例为95:5,注册资本为6600万美元,总投资额8000万美元。

工厂的设计年产能力为10万吨,所有制造设备全部由欧洲进口,拥有国际一流水平的糖化发酵和包装等生产设备特别是水处理设备具有世界领先水平。

上海嘉士伯从2019年建设投产之日起,经营出现了诸多困难,上海酿酒协会秘书长曾对媒体透露,上海嘉士伯的会计报表每年亏损7000万元至1亿元人民币,2019年市场占有率仅为1.82%。

嘉士伯啤酒集团是世界上第五大啤酒企业,世界著名品牌啤酒制造商,啤酒年销售量近500万吨,总部设在丹麦,在全世界40多个国家设有70多家啤酒生产厂,营销网络遍布全球。

(二)并购原因分析青岛啤酒股份有限公司董事会于2000年8月10日在《青岛啤酒股份有限公司董事会关于受让佳酿(上海)啤酒股份有限公司的公告》中作如下说明:“本公司于嘉士伯香港的合作,是国际间著名啤酒品牌的强强联合,双方将发挥各自在啤酒生产,技术,光立即国内外市场营销方面的优势,形成互补。

本公司董事会相信,该项股权收购将有效的扩大本公司在长江三角洲地区的生产能力并使市场份额增加至20%,并给本公司投资者到来良好的回报。

”嘉士伯啤酒则声称:“希望通过与青岛啤酒的合作,提高其在中国市场的占有率。

”1 青岛啤酒并购的原因(1)青岛啤酒并购的历程青岛啤酒作为一个百年品牌和上市公司,运用其五大优势:技术优势,资金优势,品牌优势,人才优势,管理优势,在公司的技术改造和扩建工程取得稳定发展,产量逐年提高的基础上,针对近年来国内啤酒行业的变化,在全国范围内展开了大规模的收购和兼并活动。

自1994年收购扬州啤酒厂以来,青岛啤酒集团6年内共投入资金4亿多元,先后兼并了西安,平度,鸡西,马鞍山,上海,广东等地的27家国有啤酒企业和两家外商控股的啤酒企业,由此使青啤集团由原来的只有青岛地区的4个生产厂,年产量40万吨发展到拥有29个啤酒生产企业,年产量107万吨的全国性大公司。

(2)直接原因其一,提高市场占有率。

青岛啤酒在并购上海嘉士伯后,只要稍加改造和完善其现有的精良设备,就可以达到年产10万吨青岛啤酒的规模,有利于青岛啤酒夺取其在上海市和长江三角洲地区啤酒市场更大的份额,可望增加至20%。

青岛啤酒在2019年9月收购上海啤酒有限公司后,就开始在上海建立在青岛已成熟的“直供模式”。

不到一年的时间,青岛啤酒从青岛运酒液,在上海啤酒厂分装的青岛啤酒已经供不应求了。

其二,低成本扩张。

青岛啤酒在2019年9月收购原上海啤酒有限公司的设备以罐装生产线为主,需靠青岛啤酒直接从青岛将啤酒原液运来包装后再推向市场,由于上海市和长江三角洲地区对青岛啤酒的消费能力异常强劲,原计划以海路运输为主只能改为陆路运输,成本相应增大,对长时间打市场显然不利,所以青岛啤酒要寻找新的发展方向,以降低成本,满足市场需求。

上海嘉士伯啤酒所拥有的具有国际一流水平的糖化,发酵和包装等生产设备,特别是具有世界领先水平的水处理设备正好能满足其低成本扩张的需求,比青岛啤酒建一个同样规模的工厂,成本要低3~4成。

其三,获得专门资产。

上海嘉士伯啤酒工厂的设计能力为10诶牛顿,所有制造设备全部由欧洲进口,拥有的具有国际一流水平的糖化,发酵和包装等生产设备,特别是水处理设备具有世界领先水平,能把当地的水处理后达到崂山水的品质。

其四,市场竞争的需要。

鉴于中国啤酒市场的“金字塔”结构,青岛啤酒要适应这种市场格局,就必须以相应的高中低档产品对应不同的市场结构。

其五,企业实力的壮大。

(3)远期目标青岛啤酒并购嘉士伯啤酒后,通过与嘉士伯的合作,借鉴其遍布全球的营销网络,实行强强合作,在啤酒生产,技术,管理以及国内外市场营销方面优势互补,向国际啤酒市场进军,是青岛啤酒海外拓展战略的一个重要步骤。

2,嘉士伯啤酒出让的原因嘉士伯啤酒在1996年总投资8000万美元建立嘉酿(上海)啤酒有限公司,但是从2019年建成投产之日起,生产经营出现了诸多问题,每年会计报表亏损7000万至1亿元人民币,2019年市场占有率仅为1.82%。

(三)并购结果分析1青岛啤酒的资产负债表分析青岛啤酒2000年并购嘉士伯啤酒,以上是并购前和并购后的资产负债表分析,(1)从以上比较性资产负债表的比较来看,该公司2019年各项财务指标均呈上升趋势,从总体上看公司的总规模在迅速扩大,就趋势比率数值来看2019年是上年的1.18倍,从资产部分来看, 2019年的资产总额较上年增加1264880294元,增长率为18.12%,其中固定资产增加1082168523元,增加了25.64%,这比表明公司的生厂能力大大提高了。

但公司生产能力能否得到充分发挥还需结合当年啤酒的生产经营成果的变化评价和需要对公司生产能力的迅速增长的必要性和合理进行分析,在公司生产能力扩大时,流动资产上升幅度较小,2019年流动资产减少了,流动资产的增减幅度是否与生产能力相适应还需进一步分析,就流动资产的组成项目来看。

货币资金较上年减少234653675元,应收账款也减少了60345351元,只有存货的增加较大,增加了352556478元,增长率达到47.9%,流动资产各项目的变化可能导致企业支付能力的减弱。

(2)从负债和所有者权益部分的比较分析来看,流动负债增加了877710944元,增长率为25.33%,明显快于流动资产的增加,对公司短期偿债能力的改善非常不利,应加以分析,长期负债在2000年728243568元的情况下减少到203348432元,这对公司是有利的,应加以分析。

所有者权益2019年较上年增加了760076465元增加34.47%,其中股本增加1000000000元。

增加幅度大。

以上青岛啤酒公司资本的来源主要是处于公司规模扩大的需要,但这种变化对公司今后的生产经营有何影响还需进一步分析。

2019年相比,主营业务收入由3766529130增加到5276724546元,增加1510465416元,由于企业比较注重成本控制,主营业务成本减少了906539518元,由于这一主要原因,企业的主营业务利润,利润总额和净利润都有了较大的增长。

但从比较中也可以看出一些问题,如2019年的管理费用、财务费用和营业费用支出,尤其是营业费用的增长额较大。

对此,我们还需进一步的调查和分析。

(2)从上表看出①:主营业务收入等各项指标都有不同程度的增加,主营业务收入增加1.41,表明企业处于稳步发展的时期,②2019年的主营业务利润的增长幅度略低于主营业务收入的增幅,达1.33,说明企业在努力降低主营业务成本上做了大量的工作。

但是,该企业营业费用增长过快,达到1.33,由此影响了营业利润的增长。

企业应作进一步分析。

③管理费用和财务费用的增长幅度总体上与主营业务收入的增长幅度差不多,在一程度上影响营业利润的增幅,经营者对此应予以重视。

④两年内营业外收入和经营外支出的变动情况异常,经营者对此问题要具体原因具体分析。

⑤该企业2019年利润总额和净利润的增长幅度较上一年有明显的提高,主要原因就是在于加强生产成本的管理,产品生产高效低耗,从而使产品成本总额增幅较小。

3 青岛啤酒这是青岛啤酒近年来收购的第三十家啤酒厂,也是第三家外资控股的啤酒企业。

并购上海嘉士伯啤酒后,青岛啤酒能够获取精良的具有国际一流水平的糖化,发酵和包装等生产设备,以及具有世界领先水平的水处理设备,能把当地的水处理后达到崂山水的品质:并且,在对生产设备稍加改在和完善,就可以达到年产10万吨“青岛”品牌啤酒的规模,在上海市和长江三角洲地区市场上销售当周乃至当日生产的青岛啤酒,适应其“当地生产,当地销售”的“新鲜度”管理模式,迅速抢占中高档啤酒市场,提高市场占有率。

在扩大稳定国内市场的基础上,确定啤酒正谋求向海外市场进军。

目前,青岛啤酒在南非和马来西亚建厂准备工作正在进行。

4嘉士伯啤酒嘉士伯啤酒在出让后,集中财力发展其在广东惠州的啤酒厂,继续生产嘉士伯啤酒,并谋求与青岛啤酒的合作,以提高其在中国市场的占有率。

(四)案例启示1 扩大规模,注重效益,做大更是为了做强青岛啤酒初期并购的目的在于低成本的扩张,在全国的范围内并购了29家啤酒企业后,使生产规模迅速由30多万吨扩张到200多万吨,产销量达到140多万吨,并购这29家啤酒企业大都扭亏为盈。