斑马鱼学习小结专题培训课件

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:5

斑马鱼视动眼动反应实验目的:观察视觉行为学的表现掌握评判视觉功能的行为学手段实验原理:行为学虽是一门古老的学科,但至今仍是神经生理研究中不可或缺(indispensable)的一个活跃领域。

经典行为学实验一般不依赖或很少需要精密的测量仪器,而是靠我们去观察和思考。

眼动(optokinetic response, OKR)和视动(optomotor response, OMR)反应均是视觉刺激诱发的运动行为。

脊椎动物从低等的鱼、蛙到高等的灵长类和人都有此行为反应。

此现象无需学习训练就易诱导、较稳定、易观察,所以作为一种客观指标广泛运用于视觉功能的检测和评价。

脊椎动物为了获得对运动图像刺激在视网膜上稳定清晰的成像,通过视觉通路和相应的运动神经参与做出生理性行为的适应调整从而能够对视觉刺激做出良好反应,这些表现涉及视动、眼动或视动性头震颤(Optokinetic head nystagmus, OKHN)。

如果行为学的表现不正常,可以推测它们的固有神经连接出现异常。

斑马鱼具有脊椎动物类似的视觉通路,经典的视觉行为学有眼动反应和视动反应。

眼动(光动)反应:斑马鱼在光适应一段时间后会对移动的光栅进行注视,试图确保移动视觉图像能稳定地高分辨地呈现在视网膜上。

如果光栅是在一个围绕幼鱼的圆筒上移动时(图1),斑马鱼的眼睛就会一直追随光栅直到其眼睛不能再转动,然后有一个急速的眼颤动(ocular nystagmus)以回复到最初水平。

之后又进行下一个追随反应,如此循环。

周围视觉环境周期性运动时引起的有规律的眼或头追踪运动(慢相运动)即为眼动反应或视动性头震颤。

五天龄(5dpf) 的幼鱼视觉系统就已非常成熟(viewed in Bilotta, 2001),适合行为学检测。

该行为学指标常用于筛选与视功能相关的不同遗传背景或操作的幼鱼。

视动反应:视动反应是指斑马鱼对移动的目标有一种追逐的行为。

当将成年斑马鱼放在一个圆形光栅的内部时,斑马鱼对光栅的追随行为会表现为一种圆周性运动(图2)。

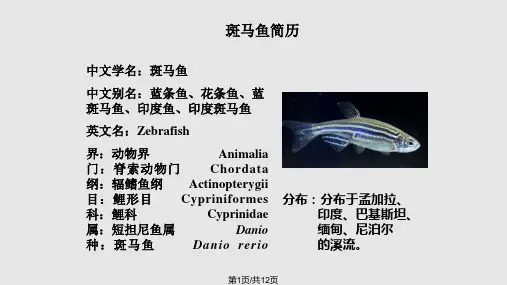

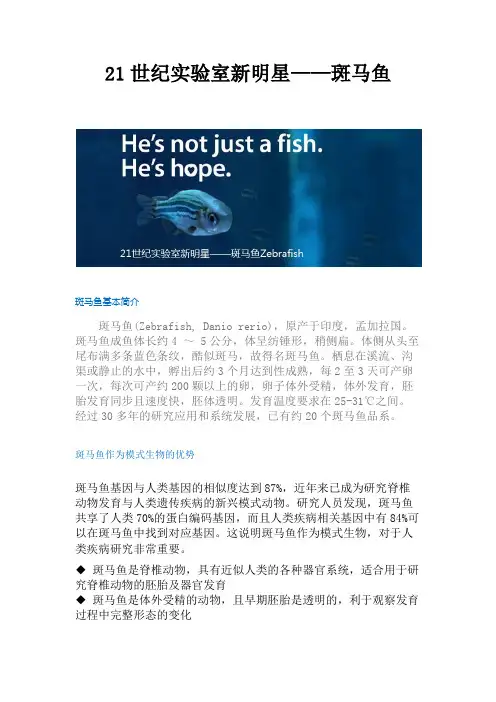

21世纪实验室新明星——斑马鱼斑马鱼基本简介斑马鱼(Zebrafish, Danio rerio),原产于印度,孟加拉国。

斑马鱼成鱼体长约4 ~ 5公分,体呈纺锤形,稍侧扁。

体侧从头至尾布满多条蓝色条纹,酷似斑马,故得名斑马鱼。

栖息在溪流、沟渠或静止的水中,孵出后约3个月达到性成熟,每2至3天可产卵一次,每次可产约200颗以上的卵,卵子体外受精,体外发育,胚胎发育同步且速度快,胚体透明。

发育温度要求在25-31℃之间。

经过30多年的研究应用和系统发展,已有约20个斑马鱼品系。

斑马鱼作为模式生物的优势斑马鱼基因与人类基因的相似度达到87%,近年来已成为研究脊椎动物发育与人类遗传疾病的新兴模式动物。

研究人员发现,斑马鱼共享了人类70%的蛋白编码基因,而且人类疾病相关基因中有84%可以在斑马鱼中找到对应基因。

这说明斑马鱼作为模式生物,对于人类疾病研究非常重要。

◆斑马鱼是脊椎动物,具有近似人类的各种器官系统,适合用于研究脊椎动物的胚胎及器官发育◆斑马鱼是体外受精的动物,且早期胚胎是透明的,利于观察发育过程中完整形态的变化◆斑马鱼养殖设备比老鼠简单,且花费也低◆斑马鱼成熟快,且繁殖力强,利于遗传学之研究◆斑马鱼可以很容易进行诱发突变及基因转植,利于研究基因功能斑马鱼在基因研究中的应用今年早前,英国桑格研究所完成了斑马鱼的参考基因组,并比较了斑马鱼与人类基因组的异同,进行了系统性的全基因组分析。

研究人员发现,斑马鱼共享了人类70%的蛋白编码基因,且人类疾病相关基因中有84%可以在斑马鱼中找到对应基因。

斑马鱼作为脊椎动物可以用来进行大规模的饱和突变,提供丰富的遗传资源,为人类疾病研究和药物研发开辟新的道路。

近年应用于斑马鱼研究的热门基因组编辑技术(genome editing):■锌指核酸酶锌指核酸酶(ZFNs)不是自然存在的,而是一种人工改造的核酸内切酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成,其中DNA识别域赋予特异性,在DNA特定位点结合,而非特异性核酸内切酶赋剪切功能,两者结合就可在DNA特定位点进行定点断裂。