白居易《杭州春望》阅读答案

- 格式:docx

- 大小:73.59 KB

- 文档页数:2

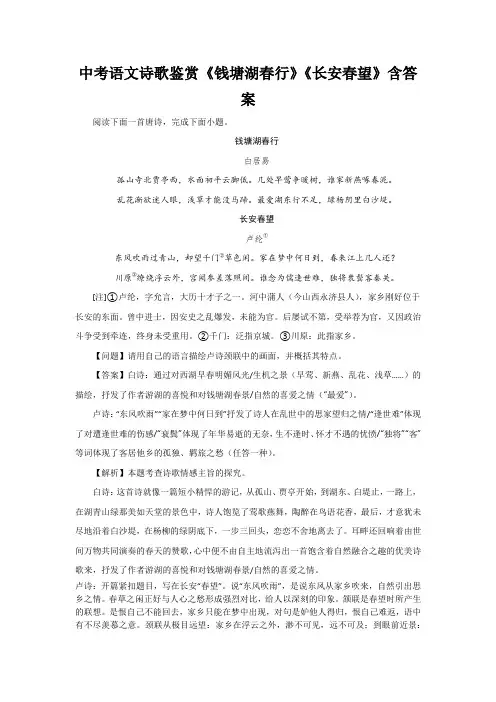

中考语文诗歌鉴赏《钱塘湖春行》《长安春望》含答案阅读下面一首唐诗,完成下面小题。

钱塘湖春行白居易孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

长安春望卢纶①东风吹雨过青山,却望千门②草色闲。

家在梦中何日到,春来江上几人还?川原③缭绕浮云外,宫阙参差落照间。

谁念为儒逢世难,独将衰鬓客秦关。

[注]①卢纶,字允言,大历十才子之一。

河中蒲人(今山西永济县人),家乡刚好位于长安的东面。

曾中进士,因安史之乱爆发,未能为官。

后屡试不第,受举荐为官,又因政治斗争受到牵连,终身未受重用。

②千门:泛指京城。

③川原:此指家乡。

【问题】请用自己的语言描绘卢诗颈联中的画面,并概括其特点。

【答案】白诗:通过对西湖早春明媚风光/生机之景(早莺、新燕、乱花、浅草……)的描绘,抒发了作者游湖的喜悦和对钱塘湖春景/自然的喜爱之情(“最爱”)。

卢诗:“东风吹雨”“家在梦中何日到”抒发了诗人在乱世中的思家望归之情/“逢世难”体现了对遭逢世难的伤感/“衰鬓”体现了年华易逝的无奈,生不逢时、怀才不遇的忧愤/“独将”“客”等词体现了客居他乡的孤独、羁旅之愁(任答一种)。

【解析】本题考查诗歌情感主旨的探究。

白诗:这首诗就像一篇短小精悍的游记,从孤山、贾亭开始,到湖东、白堤止,一路上,在湖青山绿那美如天堂的景色中,诗人饱览了莺歌燕舞,陶醉在鸟语花香,最后,才意犹未尽地沿着白沙堤,在杨柳的绿阴底下,一步三回头,恋恋不舍地离去了。

耳畔还回响着由世间万物共同演奏的春天的赞歌,心中便不由自主地流泻出一首饱含着自然融合之趣的优美诗歌来,抒发了作者游湖的喜悦和对钱塘湖春景/自然的喜爱之情。

卢诗:开篇紧扣题目,写在长安“春望”。

说“东风吹雨”,是说东风从家乡吹来,自然引出思乡之情。

春草之闲正好与人心之愁形成强烈对比,给人以深刻的印象。

颔联是春望时所产生的联想。

是恨自己不能回去,家乡只能在梦中出现,对句是妒他人得归,恨自己难返,语中有不尽羡慕之意。

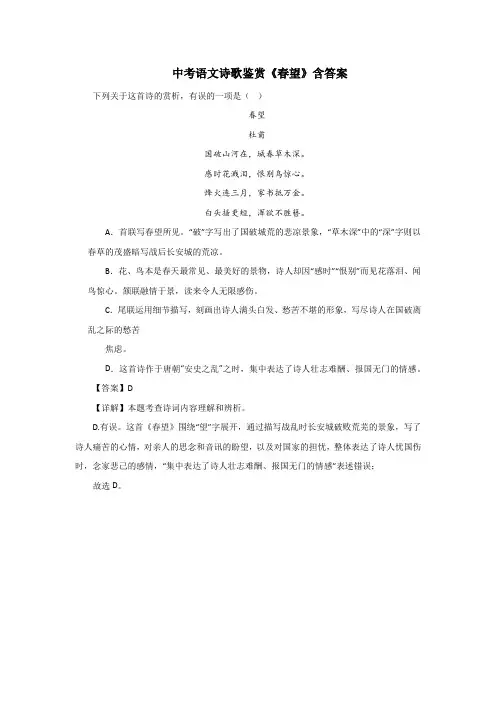

中考语文诗歌鉴赏《春望》含答案

下列关于这首诗的赏析,有误的一项是()

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

A.首联写春望所见。

“破”字写出了国破城荒的悲凉景象,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,刻画出诗人满头白发、愁苦不堪的形象,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦

焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【答案】D

【详解】本题考查诗词内容理解和辨析。

D.有误。

这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱时长安城破败荒芜的景象,写了诗人痛苦的心情,对亲人的思念和音讯的盼望,以及对国家的担忧,整体表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情,“集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感”表述错误;

故选D。

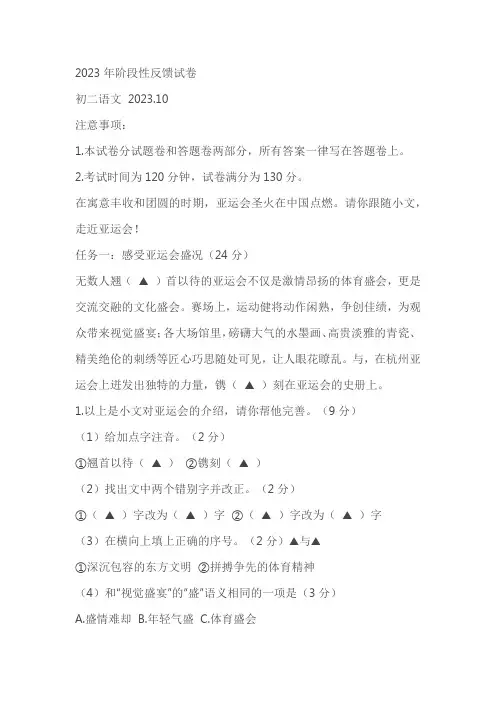

2023年阶段性反馈试卷初二语文2023.10注意事项:1.本试卷分试题卷和答题卷两部分,所有答案一律写在答题卷上。

2.考试时间为120分钟,试卷满分为130分。

在寓意丰收和团圆的时期,亚运会圣火在中国点燃。

请你跟随小文,走近亚运会!任务一:感受亚运会盛况(24分)无数人翘(▲ )首以待的亚运会不仅是激情昂扬的体育盛会,更是交流交融的文化盛会。

赛场上,运动健将动作闲熟,争创佳绩,为观众带来视觉盛宴;各大场馆里,磅礴大气的水墨画、高贵淡雅的青瓷、精美绝伦的刺绣等匠心巧思随处可见,让人眼花瞭乱。

与,在杭州亚运会上迸发出独特的力量,镌(▲ )刻在亚运会的史册上。

1.以上是小文对亚运会的介绍,请你帮他完善。

(9分)(1)给加点字注音。

(2分)①翘首以待(▲ )②镌刻(▲ )(2)找出文中两个错别字并改正。

(2分)①(▲ )字改为(▲ )字②(▲ )字改为(▲ )字(3)在横向上填上正确的序号。

(2分)▲与▲①深沉包容的东方文明②拼搏争先的体育精神(4)和“视觉盛宴”的“盛”语义相同的一项是(3分)A.盛情难却B.年轻气盛C.体育盛会2.一则新华社新闻吸引了小文的目光,请你帮他理解。

(7分)①新华社杭州10月5日电杭州第19届亚运会5日决出36枚金牌,中国女篮与日本队激战到最后一刻,74:72险胜夺冠。

何杰为中国夺得首枚亚运会男子马拉松金牌。

②在中国男篮不敌菲律宾队无缘男篮决赛后,所有的目光都聚焦到5日晚中日女篮的“巅峰对决”上。

两支队伍尽遣主力出战。

7月的亚洲杯上中国队2分险胜,时隔12年再度夺冠。

来到亚运赛场,中国队几乎全场领先,但日本队打得极为顽强,在终场前17秒将比分扳平。

中国队最后一攻,王思雨突破命中“准绝杀”;随着日本队最后一攻无果,中国队74:72险胜。

③田径最后一个比赛日,中国选手何杰继今年打破尘封15年的男子马拉松全国纪录后,再度创造历史。

他以2小时13分02秒夺得中国队亚运参赛史上首枚男子马拉松金牌。

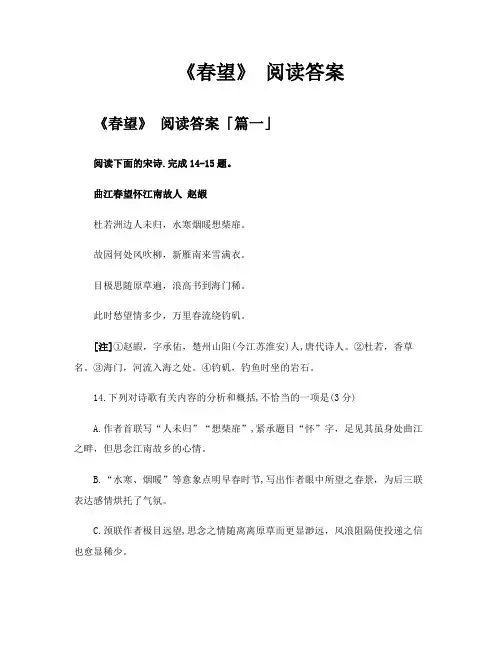

《春望》阅读答案《春望》阅读答案「篇一」阅读下面的宋诗.完成14-15题。

曲江春望怀江南故人赵嘏杜若洲边人未归,水寒烟暖想柴扉。

故园何处风吹柳,新雁南来雪满衣。

目极思随原草遍,浪高书到海门稀。

此时愁望情多少,万里春流绕钓矶。

[注]①赵嘏,字承佑,楚州山阳(今江苏淮安)人,唐代诗人。

②杜若,香草名。

③海门,河流入海之处。

④钓矶,钓鱼时坐的岩石。

14.下列对诗歌有关内容的分析和概括,不恰当的一项是(3分)A.作者首联写“人未归”“想柴扉”,紧承题目“怀”字,足见其虽身处曲江之畔,但思念江南故乡的心情。

B.“水寒、烟暖”等意象点明早春时节,写出作者眼中所望之春景,为后三联表达感情烘托了气氛。

C.颈联作者极目远望,思念之情随离离原草而更显渺远,风浪阻隔使投递之信也愈显稀少。

D.尾联诗人发问“愁情不知多少”,转而以万里春江”的宏阔气势消解愁苦,以此收尾提升了诗歌的格调。

15.后人读此诗领联,言有“杨柳依依,雨雪霏霏”之感。

请就此赏析颔联的描写角度。

(6分)阅读答案:14.D(3分)[答案解析]以“万里春江的宏阔气势消解愁苦,提升了诗歌的格调”错。

诗歌所表达的是愁苦如万里春江,绕矶远逝,使得思乡之情更加绵长浓郁,而非消解。

再者以景结语扩大意境,并未提升格调。

15.虚实结合,今昔对比;(1分)上句想象:身在异乡春风乍起,想故园何处风吹柳拂,但回忆当年“杨柳依依”之往事(2分);下句写实:远离故人,忽见南来大雁尽着风雪,实感叹已身“雨雪霏霏”之风霜;(2分)两句虚实结合,今昔对比,表达了对故人与故乡的思念之情(1分)。

[答案解析] (6分)此题分析诗歌写作角度。

写作角度在领联的表现看似明显,实则需要细节描摩,分析意象。

《春望》阅读答案「篇二」《春望》国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1、选择题①对《春望》的理解不正确的一项是A.“国破山河在,城春草木深。

《春望》阅读答案《春望》阅读答案在各领域中,我们都离不开阅读答案,阅读答案是对有关阅读题所做的解答。

你知道什么样的阅读答案才能切实地帮助到我们吗?以下是小编收集整理的《春望》阅读答案,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

《春望》阅读答案1汉寿城春望①刘禹锡汉寿城边野草春,荒祠古墓对荆榛。

田中牧竖烧刍狗②,陌上行人看石麟③。

华表④半空经霹雳,碑文才⑤见满埃尘。

不知何日东瀛变⑥,此地还成要路津。

【注】①本诗是作者贬任偏远地区的朗州司马时所作。

汉寿城,朗州古城。

②刍狗:古代用茅草扎成的狗作祭品。

③石麟:贵族墓前的石兽。

④华表:指路的路牌。

④才:隐约。

⑤东瀛:东海。

东瀛变,指沧海桑田的变化。

1.下列选项中对诗歌思想内容和艺术特色分析正确的两项是()A.首联因不见人烟,所以“对”字组合起来的荒祠、古墓、荆棘、榛莽之类愈多,愈显出古城的荒凉。

B.颔联写“牧竖”“行人”,极大增添了景中的生气。

颈联写华表、石碑表现出古城昔盛今衰的景象。

C.这首诗打破了一般律诗起、承、转、合的条框,首颔颈三联浑然一体,极力铺陈汉寿城遗扯的景象。

D.在尾联兴和废的慨叹中,诗人阐明了关于事物发展变化的朴素辩证观点,强化了全诗的消极思想。

E.本诗主要寄托诗人贬谪到偏远地区后的凄凉之感、对昔盛今衰的深沉感慨和归隐田园的向往之情。

2.本诗作于杜甫《春望》后约40年。

两诗都运用意象,从各自的角度反映了“安史之乱”的影响。

请依据诗歌,比较两诗在内容上的相同点和不同点,并简要分析。

【答案】1. AC2.相同点:遥望春景的荒芜和破败、凄凉。

不同点:①《春望》描写战乱中的场景,《汉寿城春望》描写战乱后的遗迹。

②《春望》描写国都景象,《汉寿城春望》描写地方景象。

⑧《春望》描写景物和诗人形象,《汉寿城春望》全诗写景。

【解析】1.试题分析:题干要求选出“下列选项中对诗歌思想内容和艺术特色分析正确的两项”,这属于综合考查题,考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握。

2020年杭州市西湖高级中学高三语文期中试卷及答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成各题。

阳关雪余秋雨中国古代,一为文人,便无足观。

文官之显赫,在官而不在文,他们作为文人的一面,在官场也是无足观的。

但是事情又很怪异,当峨冠博带早已零落成泥之后,一杆竹管笔偶尔涂划的诗文,竟能镌刻山河,雕镂人心,永不漫漶。

我曾有缘,在黄昏的江船上仰望过白帝城,顶着浓冽的秋霜登临过黄鹤楼,还在一个冬夜摸到了寒山寺。

我的周围,人头济济,差不多绝大多数人的心头,都回荡着那儿首不必引述的诗。

人们来寻景,更来寻诗。

这些诗,他们在孩提时代就能背诵。

孩子们的想象,诚恳而逼真。

因此,这些城,这些楼,这些寺,早在心头自行搭建。

待到年长,当他们刚刚意识到有足够脚力的时候,也就给自己负上了一笔沉重的宿债,焦渴地企盼着对诗境实地的踏访。

为童年,为历史,为许多无法言传的原因。

有时候,这种焦渴,简直就像对失落的故乡的寻找,对离散的亲人的查访。

文人的魔力,竟能把偌大一个世界的生僻角落,变成人人心中的故乡。

他们褪色的青衫里,究竟藏着什么法术呢?今天,我冲着王维的那首《渭城曲》,去寻阳关了。

出发前曾在下榻的县城向老者打听,回答是:“路又远,也没什么好看的,倒是有一些文人辛辛苦苦找去。

”老者抬头看天,又说:“这雪一时下不停,别去受这个苦了。

”我向他鞠了一躬,转身钻进雪里。

一走出小小的县城,便是沙漠。

除了茫茫一片雪白,什么也没有,连一个皱折也找不到。

在别地赶路,总要每一段为自己找一个目标,盯着一棵树,赶过去,然后再盯着一块石头,赶过去。

在这里,睁疼了眼也看不见一个目标,哪怕是一片枯叶,一个黑点。

于是,只好抬起头来看天。

从未见过这样完整的天,一点也没有被吞食,边沿全是挺展展的,紧扎扎地把大地罩了个严实。

有这样的地,天才叫天。

有这样的天,地才叫地。

在这样的天地中独个儿行走,侏儒也变成了巨人。

在这样的天地中独个儿行走,巨人也变成了侏儒。

古诗杭州春望翻译赏析《杭州春望》作者为唐朝文学家白居易。

其古诗全文如下:望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

【前言】《杭州春望》是白居易所写的一首七言律诗,这首诗把杭州春日最有特征的景物,熔铸在一篇之中,就象用五色彩笔,画出一幅《杭州春望图》。

前六句一句一景,最后两句为一景。

七处景色都靠“望”字把它们联在一起,构成一个完整画面。

【注释】⑴望海楼:作者原注云:“城东楼名望海楼。

”⑵堤:即白沙堤。

⑶伍员:字子胥,春秋时楚国人。

其父兄皆被楚平王杀害。

伍员逃到吴国,佐吴王阖庐打败楚国,又佐吴王夫差打败越国,后因受谗毁,为夫差所杀。

民间传说伍员死后封为涛神,钱塘江潮为其怨怒所兴,因称“子胥涛”。

历代立祠纪念,叫伍公庙。

连立庙的胥山也称为“伍公山”。

⑷苏小:即苏小小,为南朝钱塘名妓。

西湖冷桥畔旧有苏小小墓。

⑸红袖:指织绫女。

⑹柿蒂:“杭州出柿蒂,花者尤佳也。

”南宋吴自牧的《梦梁录》卷一八说:“杭土产绫曰柿蒂、狗脚,……皆花纹特起,色样织造不一。

”⑺青旗:指酒铺门前的酒旗。

沽酒:买酒。

⑻梨花:酒名。

作者原注云:“其俗,酿酒趁梨花时熟,号为‘梨花春’。

”案此二句写杭州的风俗特产:夸耀杭州产土绫“柿蒂”花色好,市民赶在梨花开时饮梨花春酒。

【翻译】杭州城外望海楼披着明丽的朝霞,走在护江堤上踏着松软的白沙。

呼啸的钱塘涛声春夜传入伍员庙,娇嫩的绿柳春色包蕴在苏小小家。

红袖少女夸耀杭绫柿蒂织工好/b/24352,青旗门前争买美酒饮“梨花”。

是谁开辟了通向湖心孤山的道路?长满青草的小道像少女的绿色裙腰弯弯斜斜。

【赏析】首联,先推出“望海楼”“护江堤”,是因为楼高、堤长足可贯领通篇,它们在辉彩早霞、泛光晴沙的映照下,一“明”一“白”,渲衬成一派秾丽畅朗的气氛,渐启以下佳境。

在这里,“照”楼曙色和霞光属客观现象,“踏”堤遨游则是游人的兴趣,一静一动,皆从诗人眼中见出,紧扣题目的“望”字。

杭州市统编高考语文诗歌鉴赏专题练习(及答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成各题。

早发始兴江口至虚氏村作①宋之问候晓逾闽嶂,乘春望越台②。

宿云鹏际落,残月蚌中开。

薜荔摇青气,桄榔翳碧苔。

桂香多露裛③,石响细泉回。

抱叶玄猿啸,衔花翡翠来。

南中虽可悦,北思日悠哉。

鬒发俄成素,丹心已作灰。

何当首归路,行剪故园莱④。

【注释】①本诗作于诗人贬官南行途中。

②越台:即越王台,又作粤王台,昔尉陀于广州越秀山立台,以朝汉室,号为“朝台”。

③裛(yì):通“浥”,沾湿。

④莱(lái):草名,即藜。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()A. 开头四句,点题中的“早发”,交代了时间是在“春”、“晓”,并以晨空特有的“宿云”、“残月”极力渲染早发时的景象。

B. “南中虽可悦,北思日悠哉”两句承上启下,“虽”字是句中之眼,“南中可悦”四字总括前面写景的笔墨,“北思日悠”转入情感抒发。

C. “鬒发俄成素,丹心已作灰”两句说明贬谪对诗人的打击,黑发俄顷变白,丹心已成死灰,并暗示官场荣辱无常,增强人生沧桑之感。

D. “何当首归路,行剪故园莱”两句的感情直承上二句,并与“北思”二字相呼应。

诗人含蓄委婉地表达自己思乡之情和归隐田园之意。

(2)后人评价此诗描写南国景物很出色,请结合全诗分析诗人描写景物的技巧。

【答案】(1)D(2)①联想。

“宿云鹏际落”一句诗人借助联想,看见云收而联想鹏落,生动地表现出说宿云渐渐消散,天空变得明朗起来的情状。

②比喻。

“残月蚌中开”一句中,诗人运用比喻手法,写出了春天早晨,月亮渐圆,就好象蚌慢慢张开一样,珠光闪现在蚌中,把云敛月圆的清晨写得极富于生机。

③动静结合。

“薜荔摇青气,桄榔翳碧苔。

”两句中,前一句描写碧绿的薜荔如青气在摇动,是动景,“摇”字生动描画出枝叶攀腾,扶摇直上与青气勃勃的情态;后一句描写茂密的桄榔树遮蔽着碧苔的情景,是静景,一动一静,动静结合,形成一幅盎然生趣的画面。

白居易《杭州春望》翻译赏析本文是关于白居易的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

杭州春望白居易望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

注释:(1)伍员:伍子胥,春秋楚人。

(2)苏小:苏小小,南齐钱塘名妓。

(3)柿蒂:绫的花纹。

(4)梨花:酒名。

俗酿酒趁梨花时熟,号“梨花春”。

( 5 )护江堤:指白沙堤,简称白堤。

译文:曙光早霞中映照着望海楼,在白色的护江大堤踏着干燥的海沙。

晚上海浪的声音在伍子胥庙能听到,绿柳的春光藏在苏小小家。

红衣女孩在造柿蒂绫,乘着梨花开放在挂着青色旗酒肆中饮酒。

是哪一个在孤山寺边开修白堤,草绿望着好像绿裙腰一道斜过。

赏析:此诗为长庆三年(823)或四年春白居易任杭州刺史时作。

诗对杭州春日景色作了全面的描写,前六句都是一句一景,最后两句为一景。

七处景色都靠“望”字把它们联在一起,构成一个完整的画面。

首句写登楼远望海天瑰丽的景色,有笼住全篇之势。

作者原注云:“城东楼名望海楼。

”《太平寰宇记》中望海楼作望潮楼,高十丈。

次句护江堤指杭州东南钱塘江岸筑以防备海潮的长堤。

清晨登望海楼,极目远眺,旭日东升,霞光万道,钱塘江水,奔流入海,护江长堤,闪着银光。

此联把城外东南的景色,写得极其雄伟壮丽。

次联诗人把目光转到城内。

杭州城内吴山(又称胥山)上有“伍员庙”。

伍员,字子胥,春秋时楚国人。

因父兄被楚平王杀害,辗转逃到吴国,帮助吴国先后打败了楚国、越国,后因劝吴王夫差拒绝越国求和并停止伐齐而见疏,终被杀害。

所民间传说:他因怨恨吴王,死后驱水为涛,故钱塘江潮又称“子胥涛”。

此诗通首所写均为白日眺望情景,“夜入”是想象之词,是说看见眼前的钱塘江和伍员庙,想到夜里万籁俱寂之时,涛声传入庙中,特别清晰。

“苏小”,即南齐时钱塘名妓苏小小。

“苏小家”代指歌妓舞女所居的秦楼楚馆。

这句正写题面的“春”字,点明季节,并以歌楼舞榭,写出杭州的繁华景象。

春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1、《春望》作者是,代诗人,他被称为“”,他的诗被称为“”。

诗风。

2、诗歌可以从修辞、炼字、思想感情、典故等角度进行赏析。

首联赏析:颔联赏析:颈联赏析:尾联赏析:中心:3、内容填空:(1)、诗歌反映的是唐代有名的历史事件。

“城春草木深”的“城”指当时的城。

(2)、诗的前四句都统领在一个“”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由到。

(3)、“望”字包含______、________、_______意思。

泊秦淮杜牧烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

1、杜牧, 代文学家。

字,人谓之小杜,和合称“”。

2、描述画面:烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

3、试说说两个“笼”字好在什么地方?4、试说说第二句“夜泊秦淮近酒家”的作用。

5、商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》6、“隔江犹唱《后庭花》”中的“犹”字意味深长,试品析。

7全诗感情:望岳杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1、《望岳》作者,是代伟大的主义诗人,后人称他为“”,称他的诗为“”。

2、解词。

岱宗:造化:阴阳:曾:决:眦:会当:3、首联赏析:这两句诗运用自问自答形式写远望中泰山的山势,借助齐鲁两地来侧面烘托泰山拔地而起、青翠绵长的形象。

4、赏析颔联“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

画面:大自然也对泰山神奇秀丽的景致情有独钟,山是如此巍峨,山前山后仿佛被从中割断一般,云霞明灭一昏一暗,形成截然不同的景象。

赏析:这两句运用了对偶、拟人、夸张的修辞,对仗工整。

一个钟字将大自然写得有情,一个割字突出泰山遮天蔽日的形象,生动形象的写出了泰山神奇秀丽、高大巍峨的特点。

表达了诗人对泰山的喜爱和赞美之情。

5、“钟”、“割”两字历来被人称道,请简要赏析二字好在哪里?“钟“积聚、汇聚之意。

白居易唐诗《杭州春望》全诗赏析本文是关于白居易的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

《杭州春望》是白居易所写的一首七言律诗,这首诗把杭州春日最有特征的景物,熔铸在一篇之中,就象用五色彩笔,画出一幅《杭州春望图》。

杭州春望望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

《杭州春望》注释⑴望海楼:作者原注云:“城东楼名望海楼。

”⑵堤:即白沙堤。

⑶伍员:字子胥,春秋时楚国人。

其父兄皆被楚平王杀害。

伍员逃到吴国,佐吴王阖庐打败楚国,又佐吴王夫差打败越国,后因受谗毁,为夫差所杀。

民间传说伍员死后封为涛神,钱塘江潮为其怨怒所兴,因称“子胥涛”。

历代立祠纪念,叫伍公庙。

连立庙的胥山也称为“伍公山”。

⑷苏小:即苏小小,为南朝钱塘名妓。

西湖冷桥畔旧有苏小小墓。

⑸红袖:指织绫女。

⑹柿蒂:“杭州出柿蒂,花者尤佳也。

”南宋吴自牧的《梦梁录》卷一八说:“杭土产绫曰柿蒂、狗脚,……皆花纹特起,色样织造不一。

”⑺青旗:指酒铺门前的酒旗。

沽酒:买酒。

⑻梨花:酒名。

作者原注云:“其俗,酿酒趁梨花时熟,号为‘梨花春’。

”案此二句写杭州的风俗特产:夸耀杭州产土绫“柿蒂”花色好,市民赶在梨花开时饮梨花春酒。

《杭州春望》白话译文杭州城外望海楼披着明丽的朝霞,走在护江堤上踏着松软的白沙。

呼啸的钱塘涛声春夜传入伍员庙,娇嫩的绿柳春色包蕴在苏小小家。

红袖少女夸耀杭绫柿蒂织工好,青旗门前争买美酒饮“梨花”。

是谁开辟了通向湖心孤山的道路?长满青草的小道像少女的绿色裙腰弯弯斜斜。

《杭州春望》创作背景白居易自穆宗长庆二年(822)秋至长庆四年春任杭州刺史,此诗即作于是时。

《杭州春望》赏析首联,先推出“望海楼”“护江堤”,是因为楼高、堤长足可贯领通篇,它们在辉彩早霞、泛光晴沙的映照下,一“明”一“白”,渲衬成一派秾丽畅朗的气氛,渐启以下佳境。

在这里,“照”楼曙色和霞光属客观现象,“踏”堤遨游则是游人的兴趣,一静一动,皆从诗人眼中见出,紧扣题目的“望”字。

白居易杭州刺史写的诗

1.【问题】白居易杭州刺史写的诗

【答案】白居易杭州刺史写的诗整理如下,供大家学习参考。

1.江楼夕望招客

海天东望夕茫茫,山势川形阔复长。

灯火万家城四畔,星河一道水中央。

风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜。

能就江楼消暑否?比君茅舍较清凉。

2.钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

3.余杭形胜

余杭形胜四方无,州傍青山县枕湖。

绕郭荷花三十里,拂城松树一千株

4.杭州春望

望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路?草绿裙腰一道斜。

5.江楼晚眺,景物鲜奇吟玩成篇寄水部张员外

淡烟疏雨间斜阳,江色鲜明海气凉。

蜃散云收破楼阁,虹残水照断桥梁。

风翻白浪花千片,雁点青天字一行。

好著丹青图写取,题诗寄与水曹郎。

2024高考语文二轮复习古代诗歌阅读白居易专题练习合集(含答案)2024高考语文二轮复习古代诗歌阅读白居易专题练习合集1.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

八月十五日夜湓亭望月【注】白居易昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。

今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。

西北望乡何处是,东南见月几回圆。

昨风一吹无人会,今夜清光似往年。

[注]本诗作于元和十三年(818)中秋夜,时白居易因直言进谏触怒权贵,已被贬为江州司马,居于浔阳。

(1)下列对这首诗的理解和赏析。

不正确的一项是()A.同样是在八月十五的明月之夜,去年诗人在皇家街园曲江杏园边赏月,今年就被贬到江州,境遇改变,令人感慨。

B.颈联“西北望乡"“东南见月”浸透着诗人的孤寂和凄苦,“何处是"“几回圆”强化了诗人内心的孤苦之情。

C.“昨风一吹无人会,今夜清光似往年",表现出诗人历经磨难之后极其复杂的心理状态,耐人寻味。

D.全诗慨叹物是人非。

今昔殊异,表达了诗人谪居生活的愁闷,其感情基调与《琵琶行》一脉相承。

(2)本诗中“月”这一意象,对表情达意有何作用?请简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

访陶公旧宅(节选)白居易我生君之后,相去五百年。

每读五柳传①,目想心拳拳。

昔常咏遗风,著为十六篇。

今来访故宅,森若君在前。

不慕樽有酒,不慕琴无弦。

慕君遗荣利,老死此丘园。

柴桑古村落,栗里旧山川。

不见篱下菊,但余墟中烟。

子孙虽无闻,族氏犹未迁。

每逢姓陶人,使我心依然。

【注】①五柳传:即陶渊明为自己写的传记《五柳先生传》。

2.下列对这首诗的理解和鉴赏,不正确的一项是()A.从往昔拜读陶渊明诗文,到今日寻访陶公旧宅,诗人在惋惜之中流露出深挚的情感。

B.“古村落"“旧山川”紧扣诗题,展现了陶公旧宅环境的古朴,透露出了一种历史感。

C.本诗“篱下菊"“墟中烟”用典,以陶渊明笔下的经典意象描摹现实景象,自然贴切。

D.本诗融叙事、写景、抒情等多种表达方式于一体,内容丰富而语言浅近,通俗易懂。

白居易《杭州春望》诗歌鉴赏本文是关于白居易的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

杭州春望白居易望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

此诗为长庆三年(823)或四年春白居易任杭州刺史时作。

诗对杭州春日景色作了全面的描写,前六句都是一句一景,最后两句为一景。

七处景色都靠“望”字把它们联在一起,构成一个完整的画面。

首句写登楼远望海天瑰丽的景色,有笼住全篇之势。

作者原注云:“城东楼名望海楼。

”《太平寰宇记》中望海楼作望潮楼,高十丈。

次句护江堤指杭州东南钱塘江岸筑以防备海潮的长堤。

清晨登望海楼,极目远眺,旭日东升,霞光万道,钱塘江水,奔流入海,护江长堤,闪着银光。

此联把城外东南的景色,写得极其雄伟壮丽。

次联诗人把目光转到城内。

杭州城内吴山(又称胥山)上有“伍员庙”。

伍员,字子胥,春秋时楚国人。

因父兄被楚平王杀害,辗转逃到吴国,帮助吴国先后打败了楚国、越国,后因劝吴王夫差拒绝越国求和并停止伐齐而见疏,终被杀害。

所民间传说:他因怨恨吴王,死后驱水为涛,故钱塘江潮又称“子胥涛”。

此诗通首所写均为白日眺望情景,“夜入”是想象之词,是说看见眼前的钱塘江和伍员庙,想到夜里万籁俱寂之时,涛声传入庙中,特别清晰。

“苏小”,即南齐时钱塘名妓苏小小。

“苏小家”代指歌妓舞女所居的秦楼楚馆。

这句正写题面的“春”字,点明季节,并以歌楼舞榭,写出杭州的繁华景象。

应当注意的是,句中之柳非门前屋后之柳,而是极目远望到的院中之柳。

《唐宋诗醇》评这两句说:“‘入’字、‘藏’字极写望中之景。

”两句均引用典故写景,不但展现了眼前景物,而且使人联想到伍员的壮烈,昔日杭州的繁华,上句气象雄浑,下句旖旎动人,富有诗情画意。

上两联主要是写自然景色,下一联则把重点移在风物人情上。

“红袖”指织绫女子。

“柿蒂”指绫的花纹。

作者原注云:“杭州出柿蒂花者尤佳也。

中考语文诗歌鉴赏《春望》含答案阅读下面的唐诗,完成下面小题。

春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

34.“城春草木深”的“草木深”值得玩味,其意为,这里从侧面写出了的景象。

35.颈联中的“连三月”“抵万金”有何表达效果?【答案】34.乱草丛生人烟稀少35.“连三月”写出了战火持续时间之久,“抵万金”突出了家书的可贵以及诗人久盼音讯不至时的迫切心情。

“连三月”和“抵万金”将国与家、战祸与民生连接在一起,生动而深沉地表达了作者忧国、伤时、思家的情感。

【解析】34.本题考查诗歌内容的理解。

联系首联“国破山河在,城春草木深”的意思是长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。

诗人记忆中昔日长安的春天是何等的繁华,鸟语花香,飞絮弥漫,烟柳明媚,游人迤逦,可是那种景象今日已经荡然无存了。

“草木深”表明长安城里已不是市容整洁、井然有序,而是荒芜破败,人烟稀少,草木杂生。

这里,诗人融情于景,表现了战乱给人民带来的苦难,表达了忧国忧民之情。

据此分析进行提炼概括即可。

35.本题考查诗歌的赏析。

“烽火连三月”写战火已经连续不断地进行了一个春天,仍然没有结束,这场战争还不知道要持续多久。

“连三月”写出了战争持续的时间很长。

自己流落被俘,扣留在敌军营,好久没有妻子儿女的音信,他们生死未卜,也不知道怎么样了。

要能得到封家信多好啊。

“家书抵万金”中的“抵万金”写出了家信的珍贵,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情。

战争是一封家信胜过万金的真正原因,这也是所有受战争迫害的人民的共同心理,反映出广大人民反对战争,期望和平安定的美好愿望,表达了诗人忧国忧民,念家悲己的思想感情。

杭州春望古诗赏析朝代:唐代作者:白居易原文:望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

译文杭州城外望海楼披着明丽的朝霞,走在护江堤上踏着松软的白沙。

呼啸的钱塘涛声春夜传入伍员庙,娇嫩的绿柳春色包蕴在苏小小家。

红袖少女夸耀杭绫柿蒂织工好,青旗门前争买美酒饮“梨花”。

是谁开辟了通向湖心孤山的道路?长满青草的小道像少女的绿色裙腰弯弯斜斜。

注释⑴望海楼:作者原注云:“城东楼名望海楼。

”⑵堤:即白沙堤。

⑶伍员:字子胥,春秋时楚国人。

其父兄皆被楚平王杀害。

伍员逃到吴国,佐吴王阖庐打败楚国,又佐吴王夫差打败越国,后因受谗毁,为夫差所杀。

民间传说伍员死后封为涛神,钱塘江潮为其怨怒所兴,因称“子胥涛”。

历代立祠纪念,叫伍公庙。

连立庙的胥山也称为“伍公山”。

⑷苏小:即苏小小,为南朝钱塘名妓。

西湖冷桥畔旧有苏小小墓。

⑸红袖:指织绫女。

⑹柿蒂:“杭州出柿蒂,花者尤佳也。

”南宋吴自牧的《梦梁录》卷一八说:“杭土产绫曰柿蒂、狗脚,……皆花纹特起,色样织造不一。

”⑺青旗:指酒铺门前的酒旗。

沽酒:买酒。

⑻梨花:酒名。

作者原注云:“其俗,酿酒趁梨花时熟,号为‘梨花春’。

”案此二句写杭州的风俗特产:夸耀杭州产土绫“柿蒂”花色好,市民赶在梨花开时饮梨花春酒。

赏析首联,先推出“望海楼”“护江堤”,是因为楼高、堤长足可贯领通篇,它们在辉彩早霞、泛光晴沙的映照下,一“明”一“白”,渲衬成一派秾丽畅朗的气氛,渐启以下佳境。

在这里,“照”楼曙色和霞光属客观现象,“踏”堤遨游则是游人的兴趣,一静一动,皆从诗人眼中见出,紧扣题目的“望”字。

诗中原注:“城东楼名望海楼”,又杭城临钱塘江,故筑堤。

次联转过一层,始引出显著的季节特征:春潮汹涌,夜涛摩荡,声响直振吴山顶的伍公庙;柳枝掩映,苏小家正当新绿深处,春光似乎就凝汇在她如花的年华和火一般的热情里……这两句声色交织、虚实相衬,分别从视听感知里生发出“夜入”“春藏”的美妙联想,一并融进涵纳着深沉悠远的历史内容的“伍员庙”“苏小家”里,使古老的胜迹超越时空,带上了现实感,并给读者以审美的愉悦。

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杭州春望白居易望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂①,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

[注]①柿蒂:南宋吴自牧的《梦梁录》卷一八说:“杭土产绫曰柿蒂、狗脚,……皆花纹特起,色样织造不一。

”②梨花:酒名。

作者原注云:“其俗,酿酒趁梨花时熟,号为‘梨花春’。

”15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)A.前两联聚焦望海楼、护江堤、伍元庙、苏小家等杭州典型景点,点面结合,描写独到。

B.颔联“入”“藏”二字用语极巧妙,联想奇特,声色交织,超越时空,给人以审美愉悦。

C.颈联描写杭州风俗特产,运用比喻和双关的修辞手法,突出表现了杭州的风物之美。

D.根据内容分析,这首诗的写作时间,应与白居易另一名篇《钱塘湖春行》比较接近。

超然客公众号16.苏轼《饮湖上初晴后雨》诗句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”与本诗尾联的构思有一致的地方,但也有差异。

请结合本诗分析。

(6分)参考答案:15.C。

颈联“红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花”都是在写人物的活动。

“红袖”使用了借代修辞,实指纺织杭绫的女子;“梨花”使用了双关修辞。

16.①两首诗的比喻的本体都是西湖,喻体都与婀娜多姿、天真烂漫的少女形象有关,这个构思与思路是相同的;②本诗尾联“裙腰”这个比喻更为绝妙,不仅写出了春日白堤烟柳葱蒨,露草芊绵的迷人景色,而且把从远处俯瞰西湖的景象写得非常逼真生动;③本诗尾联写裙腰,使人产生丰富的联想和想象。

由裙腰,让人宛若看到西湖如彩裙飘逸的水光波影;由裙腰,又自然使人联想到如少女般妩媚秀丽的西湖春色,让人浮想联翩。

(每点2分,共6分)。

杭州春望

白居易①

望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花②。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

【注】①白居易:中唐诗人,时任杭州刺史。

②柿蒂:丝织品上的花纹;梨花:梨花春,酒名。

15.下列对这首诗的赏析,不正确

...的一项是(3分)

A.全诗紧扣题目中的“望”字,遥望海天瑰丽的景色,近观城内风物人情,远近结合,错落有致。

B.颔联用典故写春景,上句气象雄浑,下句旖旎动人,不但呈现了眼前景象,而且引人展开联想。

C.颈联色彩词语的运用,描绘了当时社会的繁荣景象,也暗含对统治者追求奢侈浮华生活的批判。

D.这首诗和《钱塘湖春行》一样,表现了作者对杭州风景的欣赏、赞美以及任职于此的悠然自得。

16.请简要说明本诗尾联的妙处。

(6分)

阅读答案:

15.C(没有“对统治者追求奢侈浮华生活的批判”)

16.尾联运用比喻手法,把湖寺西南的小路比作“裙腰”,形象地写出了小路的细长蜿蜒、翠绿

葱茏(2分),暗含了把西湖比作一位着绿裙的妩媚秀丽的佳人之意,巧妙地表达了对西湖的喜爱、赞美之情(2分)。

诗人故意发问,既引发读者联想,富有情趣,又照应了题目中的“春”字(2分)。