马克思主义原理第三章

- 格式:ppt

- 大小:3.03 MB

- 文档页数:36

第三章:人类社会及其发展规律一、总体概况本部分主要围绕社会基本矛盾、社会发展的动力系统、人民群众在历史发展中的作用三大问题展开论述。

(一)、人类社会的物质基础和本质A、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题1、社会存在和社会意识的关系问题社会存在: 是指社会生活的物质方面, 是社会实践和物质生活各种条件的总和, 包括物质生活资料的生产方式、地理环境和人口因素. 地理环境是指人类生存和发展所依赖的各种自然条件的总和,它包括由大气圈、水圈和岩石圈等所组成的综合的有机系统.地理环境是人类社会存在和发展的自然前提。

人口因素是指人口的数量、质量、构成、分布、迁徙、自然变动和社会变动等。

社会意识: 是指社会生活的精神方面, 是社会精神生活过程, 它是人们在社会实践中形成的对社会存在的反映.包括政治法律思想、哲学、道德、艺术、科学、宗教等意识形式,以及风俗、习惯等社会心理现象。

社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题,它是哲学基本问题在社会历史领域的延伸。

2、唯物史观与唯心史观唯物史观认为,社会存在是第一性的,社会意识是第二性的,社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映并对社会存在具有反作用。

从这一根本观点出发,唯物史观认为,1、物质资料的生产方式,特别是生产力是社会发展的决定力量;2、人类社会发展是自然历史过程,有其固有的客观规律。

3、并认为人民群众是创造历史的决定力量。

唯心史观认为,社会意识是第一性的,社会存在是第二性的,社会意识决定社会存在,从这一根本观点出发,唯心史观把人们的思想动机或某种神秘的精神力量看成社会发展的最终原因,否认社会发展的客观规律,并否认人民群众创造历史的决定作用。

B、物质资料生产方式在人类社会存在和发展中的作用1、物质资料的生产方式是社会发展的决定力量生产方式是人类借以向自然界谋取物质生活资料的方式, 它包括生产力和生产关系两个方面, 是特定生产力和生产关系的统一.物质资料生产方式是社会历史发展各要素中的决定性力量。

马克思主义基本原理概论第三章一、社会存在决定社会意识马克思主义的基本原理之一是社会存在决定社会意识。

这是马克思主义的核心思想之一,也是马克思主义与其他学说的一个重要区别。

社会存在是指社会的经济基础,即生产方式和生产关系。

社会意识是指人们的思想观念和意识形态。

马克思主义认为,社会存在决定了社会意识,而不是相反。

这是因为人们的思想观念和意识形态是在一定的社会关系和社会制度下形成的。

社会意识是社会物质生活条件和社会经济制度的反映和表现。

社会意识的变革必然要从社会存在的变革中得以实现。

只有当社会存在发生了根本性的改变时,社会意识才会发生突破性的转变。

马克思主义主张改变社会存在,创造一种新的社会制度,使社会意识得到彻底的改变。

二、实践是检验真理的唯一标准实践是人们对外界物质世界进行认识和改造的活动。

在马克思主义基本原理中,实践被认为是检验真理的唯一标准。

这是因为只有通过实践,人们才能从客观世界中获取真理,而不是凭空臆想或主观主义。

马克思主义认为,真理是客观存在的规律和本质的反映。

只有通过实践,人们才能与客观世界发生联系,从而获取真理。

通过实践的不断实践和检验,人们可以不断地完善和发展自己的认识。

马克思主义强调,实践是认识和改造客观世界的基础。

只有通过实践,人们才能对客观世界进行深入的了解和实际操作。

实践不仅是理论的指导,也是理论的来源和基础。

只有实践和理论相结合,才能实现人类社会的发展和进步。

三、唯物辩证法唯物辩证法是马克思主义的基本哲学方法论。

它是以唯物主义为基础,以辩证法为中心的一种哲学观点。

唯物辩证法认为,世界是由矛盾和运动组成的。

矛盾是事物发展的动力,是推动事物前进和发展的根本原因。

矛盾的存在和运动是事物发展的基本规律。

唯物辩证法强调,事物是不断变化和发展的。

事物的发展是通过矛盾的斗争和统一来实现的。

矛盾的斗争推动了事物的发展,而矛盾的统一使事物得以保持相对的稳定。

唯物辩证法还强调了事物的相互关系和相互作用。

《马克思主义哲学原理》第三章世界的联系、发展及其规律(一)世界的普遍联系和永恒发展1联系的客观性、普遍性和多样性(1)联系及其特点联系的含义:联系是指一切事物、现象之间以及事物内部诸要素之间的相互依赖、相互制约、相互影响、相互作用。

联系具有以下特征:客观性、普遍性、条件性和多样性。

第一,联系具有客观性。

联系是客观事物固有的本性,是独立于人的意识之外的客观存在,它不依人的意识和主观认识而转移。

第二,联系具有普遍性。

任何事物内部和外部都处于相互联系之中,整个世界是一个相互联系的统一整体。

从自然界到人类社会都是相互联系着的各个要素、部分组成的复杂的系统。

系统就是由事物内部相互联系着的各个要素、部分组成的有机整体。

系统的存在是一种普遍现象。

第三,联系具有多样性。

由于事物和现象之间的联系是具体的,因而事物的普遍联系必然是复杂多样的。

不同的物质与运动形式之间,不同的事物和现象之间存在不同的联系。

事物之间的联系也随时间和条件的变化而变化。

联系的多样性表现形式主要有:直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系和偶然联系等。

(2)掌握唯物辩证法关于普遍联系的原理对于指导我们实际工作具有重大意义。

第一,认识和把握事物发展的普遍联系及系统性能帮助我们正确地观察、分析和解决实际问题。

由于事物的联系是普遍的,都是作为系统而存在,在工作中我们要把整体性原则作为基本的出发点,从普遍联系的总体上把握事物的本质和功能。

作为整体,系统是由部分组成的,但不是部分的简单相加,系统整体的功能也不是部分功能的机械相加。

要从整体与部分的有机联系中综合地、系统地把握事物,避免孤立地、片面地看事物,使工作取得最佳效果。

普遍联系与永恒发展是唯物辩证法的总特征。

注意联系的客观性、多样性、条件性问题,联系的普遍性并不等于随便任何事物在任何条件下都能够联系起来。

第二,认识和把握事物发展的普遍联系能使我们正确地开展科学研究和实践活动。

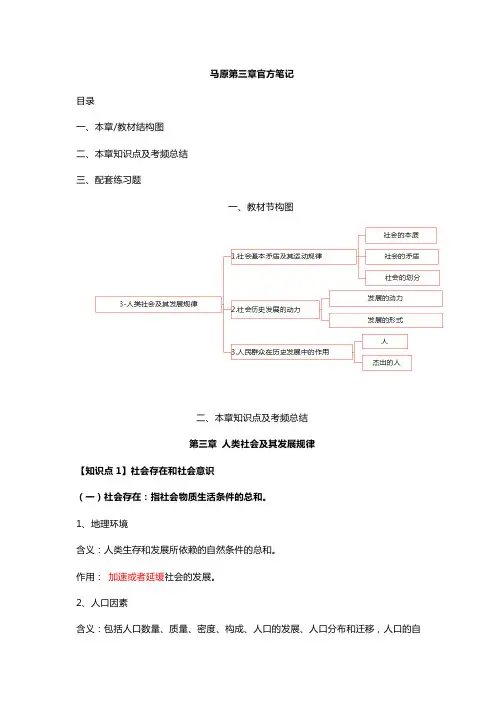

马原第三章官方笔记目录一、本章/教材结构图二、本章知识点及考频总结三、配套练习题一、教材节构图二、本章知识点及考频总结第三章 人类社会及其发展规律【知识点1】社会存在和社会意识(一)社会存在:指社会物质生活条件的总和。

1、地理环境含义:人类生存和发展所依赖的自然条件的总和。

作用: 加速或者延缓社会的发展。

2、人口因素含义:包括人口数量、质量、密度、构成、人口的发展、人口分布和迁移,人口的自然变动和社会变动等各种因素的总和。

作用:制约和影响社会发展。

3、物质生活资料生产方式含义:人类向自然界谋取必需生活资料的方式,包括生产力和生产关系两方面。

作用:生产方式在社会发展中起决定作用。

(二)社会意识:社会的精神生活过程1、按照程度的高低可以划分为社会心理和思想体系2、按照范围可以划分为意识形态和非意识形态。

(1)意识形态:思想政治、法律思想、道德宗教、艺术、哲学等。

反映特定的经济基础并为之服务,具有一定的阶级性。

(2)非意识形态:自然科学、数学、物理学、化学、语言学、逻辑学。

3、按照主体可以划分为个体意识和群体意识(三)社会存在与社会意识的辩证关系1、社会存在决定社会意识a.社会意识的内容来源于社会存在。

b.社会意识随着社会存在的发展变化而发展变化。

c.社会意识受反映者(意识主体)的立场、观点、方法的影响和制约,而反映者的立场、观点、方法,由人们在社会存在中的地位决定。

2、社会意识反作用于社会存在 (相对独立性的重要表现)a.先进或正确的社会意识对社会存在的发展起积极的推动作用,促进社会向前发展;b.落后或错误的社会意识对社会存在的发展起消极的阻碍作用,延缓社会的发展进程。

3、社会意识具有相对独立性的表现(非平历互动)a.社会意识与社会存在变化发展的非完全同步性。

(非同)b.社会意识与社会经济发展水平具有不平衡性。

(不平)c.社会意识的发展具有历史继承性。

(历史)d.社会意识各种形式之间相互作用、相互影响。

马克思主义基本原理第三章第三章人类社会及其发展规律第一节社会基本矛盾及其运动规律第二节社会历史发展的动力第三节人民群众在历史发展中的作用第一节社会基本矛盾及其运动规律一、社会存在与社会意识(一)两种根本对立的历史观人们对社会历史发展的根本看法和根本观点。

世界观历史观唯物史观唯物史观:社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

社会意识具有相对独立性,对社会存在具有反作用。

唯心史观:社会意识决定社会存在。

决定唯心史观社会存在决定社会意识唯物史观(二)社会存在定义:也称社会物质生活条件,是社会生活的物质方面,它包括自然地理环境、人口因素和物质生产方式、其中物质生产方式是社会存在的主要方面。

生产力生产关系生产方式物质生产方式是社会历史发展的决定力量。

首先,它是人类社会赖以存在和发展的物质基础,是人类其它一切活动的首要前提;其次,它决定着社会的结构、性质和面貌;再次,其发展变化决定整个社会历史的发展变化和社会形态更替。

真题练习11年单选——社会存在是指社会的物质生活条件,它有多方面的内容,其中最能集中体现人类社会性质的是:( D ) A.社会形态 B.地理环境 C.人口因素 D.生产方式06年单选——许多事情我们可以讲一千个理由,一万个理由,但老百姓吃不上饭,就没有理由。

?民以食为天?说明:( A )A.人们必须吃喝住穿才能从事政治、科技、艺术、宗教活动 B.人的生理需求是历史的基础 C.人的自然属性决定人的本质 D.人的物质欲望是社会发展的根本动力(三)社会意识:社会生活的精神方面,是社会存在的反映。

社会意识具有复杂的结构。

按照社会意识主体的不同,社会意识是由个人意识和群体意识构成的。

按照社会意识反映层次的高低,社会意识是由社会心理和社会意识形式构成的。

按照同经济基础关系的不同,可以区分为作为上层建筑的意识形式(社会意识形态)和非上层建筑的意识形式。

(四)社会存在和社会意识的辩证关系(1)社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,并反作用于社会存在。

第三章联系和发展的规律及其核心第一节唯物辩证法概述一、唯物辩证法的总特征1、辩证法的发展阶段:朴素辩证法、唯心辩证法、唯物辩证法。

2、唯物辩证是关于联系的学说:(1)联系的含义与特征(2)联系与系统3、唯物辩证法是关于发展的学说:(1)发展的实质(2)新生事物的不可战胜(3)联系与发展的关系二、唯物辩证法与形而上学的对立(1)两种根本对立的发展观及其对立的表现(2)唯物辩证法的科学体系(3)对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心第二节对立统一规律一、矛盾及其基本属性1、矛盾的含义:事物之间既对立又统一的关系。

2、辩证矛盾与逻辑矛盾的区别3、矛盾的基本属性:斗争性和同一性二、矛盾的普遍性和特殊性1、矛盾普遍性和特殊性的含义、方法论意义(1)矛盾的普遍性:矛盾是普遍存在的,“时时有矛盾,处处有矛盾”(2)矛盾的特殊性:不同事物的矛盾以及事物的矛盾的不同方面各有自己的特点。

2、矛盾普遍性和特殊性的辩证关系原理及其对建设有中国特色社会主义的意义:(1)共性与个性是对立的(2)共性与个性是相互联系的(3)在一定条件下两者相互转化三、矛盾发展的不平衡性1、主要矛盾与次要矛盾发展的不平衡(1)主要矛盾与次要矛盾的含义和关系。

(2)主要矛盾与次要矛盾的辩证关系对于现代化建设的指导意义。

2、矛盾的主要方面与次要方面发展的不平衡(1)矛盾的主要方面与次要方面的含义及其关系。

(2)矛盾的主要方面与次要方面的辩证关系对于正确评价我国现代化建设和改革开放的形势的指导意义。

(3)矛盾发展的不平衡原理对我们的工作方法也有重要的指导意义。

四、矛盾是事物发展的动力1、矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用(1)同一性作用的表现(2)斗争性作用的表现:①在事物的量变时期促使事物双方力量彼此消长。

②在事物的质变时期促使事物突破原来的平衡状态而发生根本性的变化。

2、内部矛盾(内因)和外部矛盾(外因)在事物发展中的作用(1)内因和外因的辩证关系(2)对现代化建设和改革开放的指导意义第三节质量互变规律一、质、量、度1、质:(1)含义(2)质与属性(3)质与事物的直接同一性(4)认识质的意义2、量:(1)含义(2)量与事物的非直接同一性(3)认识量的意义3、度:(1)含义(2)认识度的意义二、量变和质变1、什么是量变和质变(1)量变的含义(2)质变的含义(3)量变质变区别的根本标志:事物的变化是否在度的范围。