中药性味归经功能表

- 格式:docx

- 大小:75.02 KB

- 文档页数:10

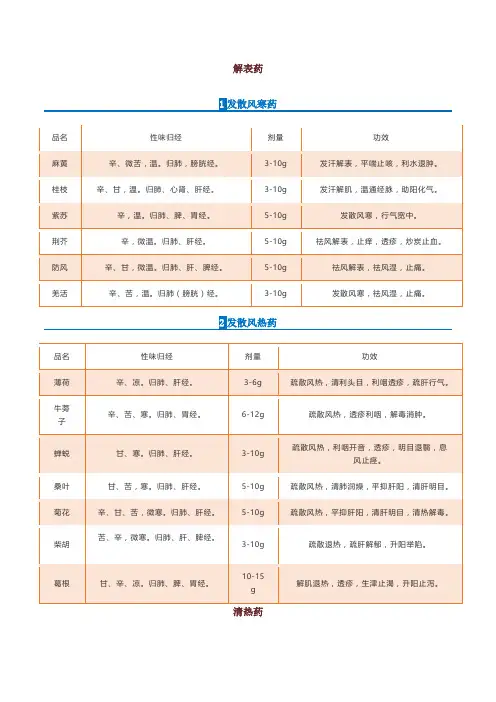

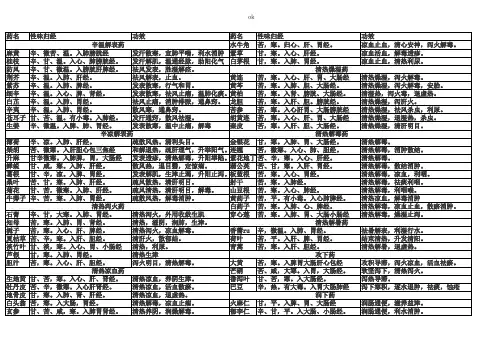

解表药

清热药

3清热解毒药

泻下药

无

无

祛风湿药

1祛风湿散寒药

化湿药

利水渗湿药

2利尿通淋药

温里药

理气药

消食药

驱虫药

止血药

1凉血止血药

活血化瘀药

化痰止咳平喘药

安神药

1重镇安神药

1养心安神药

平肝息风药

开窍药

补虚药1补气药

收涩药

无

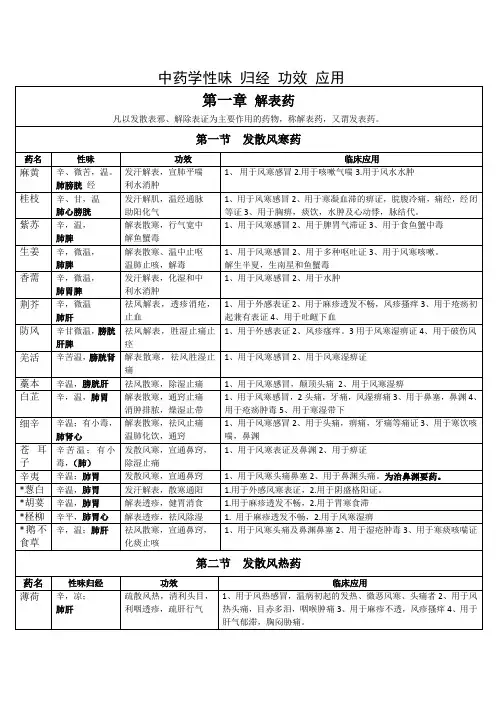

解表药

1发散风寒药

2发散风热药

清热药

泻下药

1润下药

无

无

祛风湿药

化湿药

利水渗湿药

温里药

理气药

消食药

驱虫药

止血药

1温经止血药

活血化瘀药

化痰止咳平喘药1温化寒痰药

3止咳平喘药

安神药

平肝息风药

开窍药

补虚药

1补阳药

收涩药

无

3固精缩尿止带药。

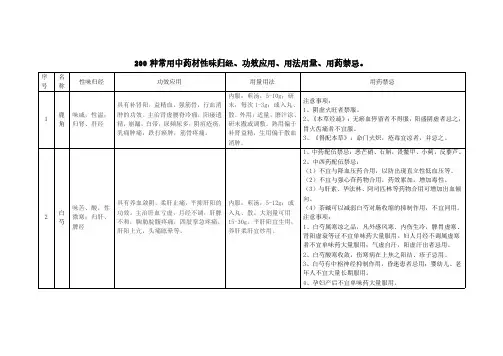

200种常用中药材性味归经、功效应用、用法用量、用药禁忌。

序号名称性味归经功效应用用量用法用药禁忌1鹿角味咸,性温;归肾、肝经具有补肾阳,益精血,强筋骨,行血消肿的功效。

主治肾虚腰脊冷痛,阳痿遗精,崩漏,白带,尿频尿多,阴疽疮疡,乳痛肿痛,跌打瘀肿,筋骨疼痛。

内服:煎汤,5-10g;研末,每次1-3g;或入丸、散。

外用:适量,磨汁涂、研末撒或调敷。

熟用偏于补肾益精,生用偏于散血消肿。

注意事项:1、阴虚火旺者禁服。

2、《本草经疏》:无瘀血停留者不得服,阳盛阴虚者忌之,胃火齿痛者不宜服。

3、《得配本草》:命门火炽,疮毒宜凉者,并忌之。

2白芍味苦、酸,性微寒;归肝、脾经具有养血敛阴,柔肝止痛,平抑肝阳的功效。

主治肝血亏虚,月经不调,肝脾不和,胸胁脘腹疼痛,四肢挛急疼痛,肝阳上亢,头痛眩晕等。

内服:煎汤,5-12g;或入丸、散。

大剂量可用15-30g。

平肝阳宜生用;养肝柔肝宜炒用。

1、中药配伍禁忌:恶芒硝、石斛,畏鳖甲、小蓟,反藜芦。

2、中西药配伍禁忌:(1)不宜与降血压药合用,以防出现直立性低血压等。

(2)不宜与强心苷药物合用,药效累加,增加毒性。

(3)与肝素、华法林、阿司匹林等药物合用可增加出血倾向。

(4)茶碱可以减弱白芍对肠收缩的抑制作用,不宜同用。

注意事项:1、白芍属寒凉之品,凡外感风寒、内伤生冷,脾胃虚寒、肾阳虚衰等证不宜单味药大量服用。

妇人月经不调属虚寒者不宜单味药大量服用;气虚自汗,阳虚汗出者忌用。

2、白芍酸寒收敛,伤寒病在上焦之阳结、疹子忌用。

3、白芍有中枢神经抑制作用,昏迷患者忌用;婴幼儿、老年人不宜大量长期服用。

4、孕妇产后不宜单味药大量服用。

3黄芪味甘,性微温;归脾、肺经具有健脾补中,升阳举陷,益卫固表,利尿,托毒生肌的功效。

主治脾气虚证,肺气虚证,气虚自汗证,气血亏虚,疮疡难溃难腐,或溃久难敛等。

内服:煎服,10-20g,大剂量30-60g。

固表止汗、托疮排脓、生肌敛疮、利水退肿宜生用,补脾益气升阳宜炙用。

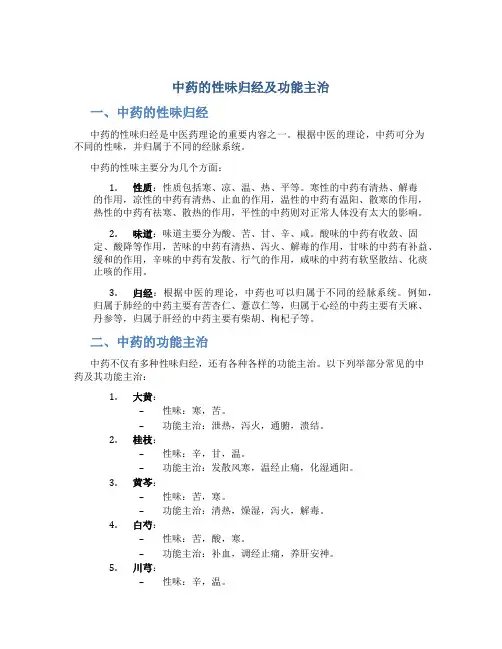

中药的性味归经及功能主治一、中药的性味归经中药的性味归经是中医药理论的重要内容之一。

根据中医的理论,中药可分为不同的性味,并归属于不同的经脉系统。

中药的性味主要分为几个方面:1.性质:性质包括寒、凉、温、热、平等。

寒性的中药有清热、解毒的作用,凉性的中药有清热、止血的作用,温性的中药有温阳、散寒的作用,热性的中药有祛寒、散热的作用,平性的中药则对正常人体没有太大的影响。

2.味道:味道主要分为酸、苦、甘、辛、咸。

酸味的中药有收敛、固定、酸降等作用,苦味的中药有清热、泻火、解毒的作用,甘味的中药有补益、缓和的作用,辛味的中药有发散、行气的作用,咸味的中药有软坚散结、化痰止咳的作用。

3.归经:根据中医的理论,中药也可以归属于不同的经脉系统。

例如,归属于肺经的中药主要有苦杏仁、薏苡仁等,归属于心经的中药主要有天麻、丹参等,归属于肝经的中药主要有柴胡、枸杞子等。

二、中药的功能主治中药不仅有多种性味归经,还有各种各样的功能主治。

以下列举部分常见的中药及其功能主治:1.大黄:–性味:寒,苦。

–功能主治:泄热,泻火,通腑,溃结。

2.桂枝:–性味:辛,甘,温。

–功能主治:发散风寒,温经止痛,化湿通阳。

3.黄芩:–性味:苦,寒。

–功能主治:清热,燥湿,泻火,解毒。

4.白芍:–性味:苦,酸,寒。

–功能主治:补血,调经止痛,养肝安神。

5.川芎:–性味:辛,温。

–功能主治:活血祛瘀,调经止痛,宣通阳气。

6.枸杞子:–性味:甘,平。

–功能主治:滋阴,明目,益肝肾,润肺止咳。

7.当归:–性味:辛,甘,温。

–功能主治:补血,调经,活血,止痛。

根据中医药理论,每一种中药都有其独特的性味和功能主治,不同的中药可以配伍使用,以达到更好的治疗效果。

同时,中药的使用也要结合具体的体质和病情来选择,必要时需要在医生的指导下进行治疗。

以上只是对中药的性味归经及功能主治的简要介绍,相关知识还有很多,对于中药的使用,我们应该保持谨慎与尊重,遵循专业医生的指导。

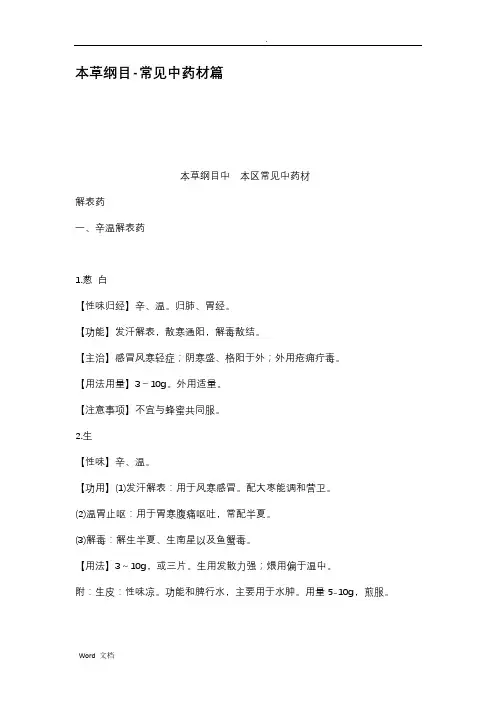

本草纲目-常见中药材篇本草纲目中本区常见中药材解表药一、辛温解表药1.葱白【性味归经】辛、温。

归肺、胃经。

【功能】发汗解表,散寒通阳,解毒散结。

【主治】感冒风寒轻症;阴寒盛、格阳于外;外用疮痈疔毒。

【用法用量】3-10g。

外用适量。

【注意事项】不宜与蜂蜜共同服。

2.生【性味】辛、温。

【功用】(1)发汗解表:用于风寒感冒。

配大枣能调和营卫。

(2)温胃止呕:用于胃寒腹痛呕吐,常配半夏。

(3)解毒:解生半夏、生南星以及鱼蟹毒。

【用法】3~10g,或三片。

生用发散力强;煨用偏于温中。

附:生皮:性味凉。

功能和脾行水,主要用于水肿。

用量5-10g,煎服。

二、辛凉解表药1.菊花本品为菊科植物菊的干燥头状花序。

【性味归经】辛、甘、苦,微寒。

归肝、肺经。

【功能】散风清热,平肝明目。

【主治】风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。

【成分】花和茎含挥发油,花含菊甙、氨基酸、黄酮等【药理】1、抗病原体作用。

2、能抑制毛细血管通透性而有抗炎作用。

【用法用量】10-15g。

煎服或入丸散。

外感风热多用黄菊花;清热明目和平肝多用白菊花。

【注意事项】无野菊花本品为菊科植物野菊干燥头状花序。

【性味归经】辛、苦,微寒。

归肝、肺经。

【功能】清热解毒。

【主治】疔疮痈肿,目赤肿痛,头痛眩晕。

【成分】含野菊黄酮甙、野菊花甙、野菊花酯、苦味素、挥发油等。

【药理】1、降压作用。

2、抗病毒抗菌作用。

【用法用量】10-18g。

煎服或入丸散,外用适量。

【注意事项】无2 根本品为豆科植物野或甘藤的干燥根。

【性味归经】甘、辛,凉。

归脾、胃经。

【功能】解肌退热,生津、透疹,升阳止泻。

【主治】外感发热头痛,项强,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,高血压项强痛。

【成分】主要含黄酮类物质,有大豆甙、大豆素、根素等。

【药理】1、解热作用2、降压作用3、扩心冠脉4、增加脑血流量5、对胃肠平滑肌有明显的解痉作用6、根煎剂小鼠口服有避孕作用;能使正常家兔血糖先升高继而降低。

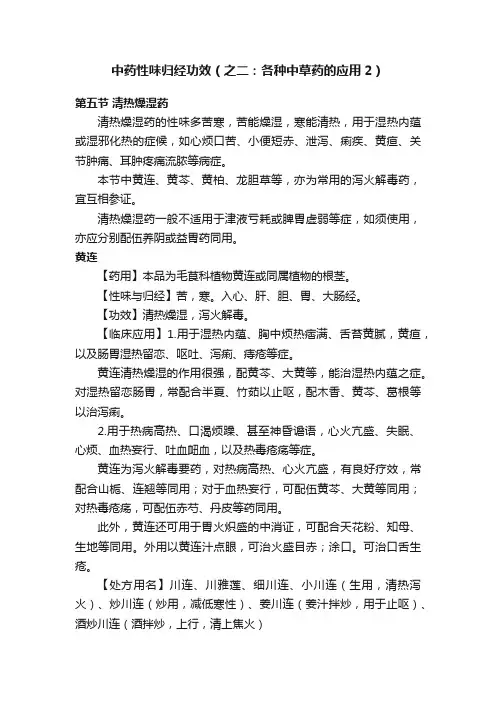

中药性味归经功效(之二:各种中草药的应用2)第五节清热燥湿药清热燥湿药的性味多苦寒,苦能燥湿,寒能清热,用于湿热内蕴或湿邪化热的症候,如心烦口苦、小便短赤、泄泻、痢疾、黄疸、关节肿痛、耳肿疼痛流脓等病症。

本节中黄连、黄芩、黄柏、龙胆草等,亦为常用的泻火解毒药,宜互相参证。

清热燥湿药一般不适用于津液亏耗或脾胃虚弱等症,如须使用,亦应分别配伍养阴或益胃药同用。

黄连【药用】本品为毛茛科植物黄连或同属植物的根茎。

【性味与归经】苦,寒。

入心、肝、胆、胃、大肠经。

【功效】清热燥湿,泻火解毒。

【临床应用】1.用于湿热内蕴、胸中烦热痞满、舌苔黄腻,黄疸,以及肠胃湿热留恋、呕吐、泻痢、痔疮等症。

黄连清热燥湿的作用很强,配黄芩、大黄等,能治湿热内蕴之症。

对湿热留恋肠胃,常配合半夏、竹茹以止呕,配木香、黄芩、葛根等以治泻痢。

2.用于热病高热、口渴烦躁、甚至神昏谵语,心火亢盛、失眠、心烦、血热妄行、吐血衄血,以及热毒疮疡等症。

黄连为泻火解毒要药,对热病高热、心火亢盛,有良好疗效,常配合山栀、连翘等同用;对于血热妄行,可配伍黄芩、大黄等同用;对热毒疮疡,可配伍赤芍、丹皮等药同用。

此外,黄连还可用于胃火炽盛的中消证,可配合天花粉、知母、生地等同用。

外用以黄连汁点眼,可治火盛目赤;涂口。

可治口舌生疮。

【处方用名】川连、川雅莲、细川连、小川连(生用,清热泻火)、炒川连(炒用,减低寒性)、姜川连(姜汁拌炒,用于止呕)、酒炒川连(酒拌炒,上行,清上焦火)【一般用量与用法】五分至一钱五分,煎服。

研粉吞服,每次三至五分,每日服二至三次。

【按语】1.黄连性寒,味甚苦,功能泻心火、解热毒,为治痢止呕的要药。

2.本品配以黄芩、山栀等,则泻火而解热毒;配以大黄、黄芩,则泻火而止吐衄,且可治目赤口疮;配木香,则清热止痢而除腹痛;配竹茹,则清胃热而止呕吐;配吴茱萸,则和肝胃而治胃痛泛酸;配天花粉、知母、生地,则清胃火而治消渴;配朱砂,则泻心火而安神。

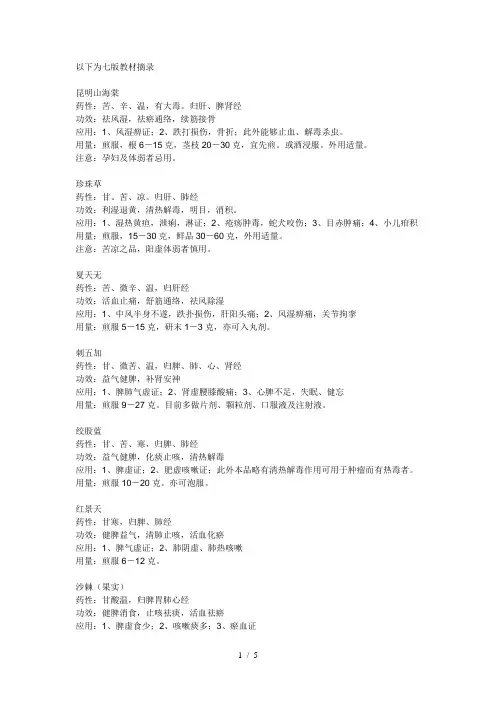

以下为七版教材摘录昆明山海棠药性:苦、辛、温,有大毒。

归肝、脾肾经功效:祛风湿,祛瘀通络,续筋接骨应用:1、风湿痹证;2、跌打损伤,骨折;此外能够止血、解毒杀虫。

用量:煎服,根6-15克,茎枝20-30克,宜先煎。

或酒浸服。

外用适量。

注意:孕妇及体弱者忌用。

珍珠草药性:甘、苦、凉。

归肝、肺经功效:利湿退黄,清热解毒,明目,消积。

应用:1、湿热黄疸,泄痢,淋证;2、疮疡肿毒,蛇犬咬伤;3、目赤肿痛;4、小儿疳积用量:煎服,15-30克,鲜品30-60克,外用适量。

注意:苦凉之品,阳虚体弱者慎用。

夏天无药性:苦、微辛、温,归肝经功效:活血止痛,舒筋通络,祛风除湿应用:1、中风半身不遂,跌扑损伤,肝阳头痛;2、风湿痹痛,关节拘挛用量:煎服5-15克,研末1-3克,亦可入丸剂。

刺五加药性:甘、微苦、温,归脾、肺、心、肾经功效:益气健脾,补肾安神应用:1、脾肺气虚证;2、肾虚腰膝酸痛;3、心脾不足,失眠、健忘用量:煎服9-27克。

目前多做片剂、颗粒剂、口服液及注射液。

绞股蓝药性:甘、苦、寒,归脾、肺经功效:益气健脾,化痰止咳,清热解毒应用:1、脾虚证;2、肥虚咳嗽证;此外本品略有清热解毒作用可用于肿瘤而有热毒者。

用量:煎服10-20克。

亦可泡服。

红景天药性:甘寒,归脾、肺经功效:健脾益气,清肺止咳,活血化瘀应用:1、脾气虚证;2、肺阴虚、肺热咳嗽用量:煎服6-12克。

沙棘(果实)药性:甘酸温,归脾胃肺心经功效:健脾消食,止咳祛痰,活血祛瘀应用:1、脾虚食少;2、咳嗽痰多;3、瘀血证用量:煎服3-9克。

灵芝药性:甘平,归心、肺、肝、肾经功效:补气安神,止咳平喘应用:1、心神不宁,失眠,惊悸;2、咳喘痰多;3、虚劳证用量:煎服6-12克,研末吞服1.5-3克。

蟾酥药性:辛、温,有毒,归心经功效:解毒,止痛,开窍,醒神应用:1、痈疽疔疮,瘰疠,咽喉肿痛,牙痛;2、痧胀腹痛,神昏吐泻用量:内服0.015-0.03克,研细。

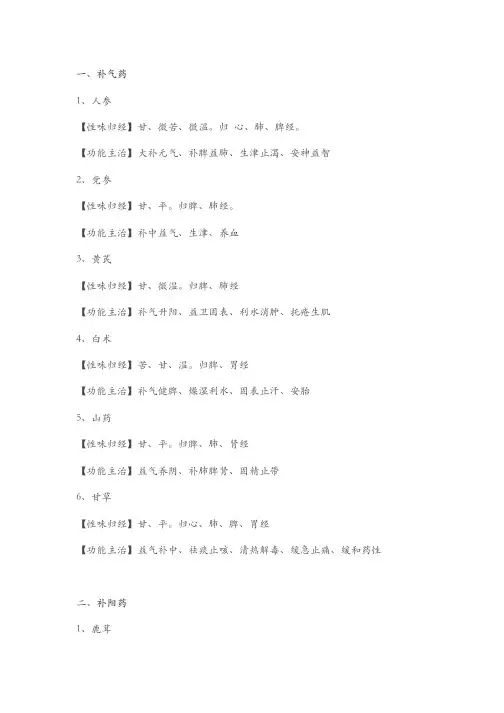

⼀一、补⽓气药1、⼈人参【性味归经】甘、微苦、微温。

归 ⼼心、肺、脾经。

【功能主治】⼤大补元⽓气、补脾益肺、⽣生津⽌止渴、安神益智2、党参【性味归经】甘、平。

归脾、肺经。

【功能主治】补中益⽓气、⽣生津、养⾎血3、黄芪【性味归经】甘、微温。

归脾、肺经【功能主治】补⽓气升阳、益卫固表、利⽔水消肿、托疮⽣生肌4、白术【性味归经】苦、甘、温。

归脾、胃经【功能主治】补⽓气健脾、燥湿利⽔水、固表⽌止汗、安胎5、⼭山药【性味归经】甘、平。

归脾、肺、肾经【功能主治】益⽓气养阴、补肺脾肾、固精⽌止带6、甘草【性味归经】甘、平。

归⼼心、肺、脾、胃经【功能主治】益⽓气补中、祛痰⽌止咳、清热解毒、缓急⽌止痛、缓和药性⼆二、补阳药1、鹿茸【性味归经】甘、咸、温。

归肾、肝经【功能主治】壮肾阳、益精⾎血, 强筋骨,调冲任、固带脉,托疮毒2、巴戟天【性味归经】辛、甘,微温。

归肝、肾经【功能主治】补肾阳、益精⾎血,祛风湿、强筋骨3、⾁肉苁蓉【功能主治】(1)补肾阳,益精⾎血(2)润肠通便——肠燥津亏之⼤大便秘结 4、淫⽺羊藿【性味归经】辛、甘,温。

归肝、肾经【功能主治】(1)温肾壮阳(2)祛风湿,强筋骨5、补骨脂【性味归经】辛、苦,温。

归肾、脾经【功能主治】(1)补肾助阳,固精缩尿(2)温脾⽌止泻(3)纳⽓气平喘6、杜仲【性味归经】甘,温。

归肝、肾经【功能主治】补肝肾,强筋骨,安胎-肝肾亏虚的胎动不安7、续断【功能主治】补肝肾、强筋骨、疗伤续折、安胎8、冬⾍虫夏草【功能主治】补肾壮阳-肾虚腰痛,阳萎遗精。

补肺平喘,⽌止⾎血化痰-肺虚或肺肾两虚之久咳虚喘,劳嗽痰⾎血。

9、益智仁【性味归经】辛,温。

归肾、脾经【功能主治】温肾助阳,固精缩尿-肾⽓气虚寒之遗精滑精,遗尿尿频。

温脾⽌止泻,开胃摄唾-脾寒泄泻,腹中冷痛,⼝口多涎唾。

10、菟丝⼦子【性味归经】甘,温。

归肝、肾、脾经【功能主治】补肾固精、养肝明目、⽌止泻、安胎三、补⾎血药1、当归【性味归经】甘、辛、温。

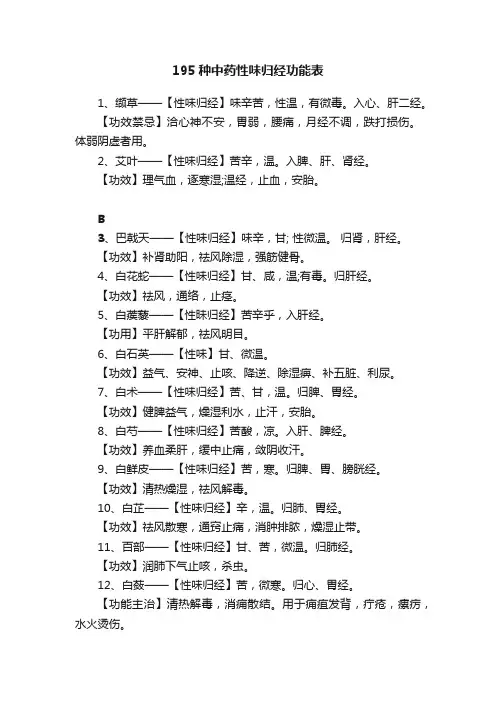

195种中药性味归经功能表1、缬草——【性味归经】味辛苦,性温,有微毒。

入心、肝二经。

【功效禁忌】洽心神不安,胃弱,腰痛,月经不调,跌打损伤。

体弱阴虚者用。

2、艾叶——【性味归经】苦辛,温。

入脾、肝、肾经。

【功效】理气血,逐寒湿;温经,止血,安胎。

B3、巴戟天——【性味归经】味辛,甘; 性微温。

归肾,肝经。

【功效】补肾助阳,祛风除湿,强筋健骨。

4、白花蛇——【性味归经】甘、咸,温;有毒。

归肝经。

【功效】祛风,通络,止痉。

5、白蒺藜——【性昧归经】苦辛乎,入肝经。

【功用】平肝解郁,祛风明目。

6、白石英——【性味】甘、微温。

【功效】益气、安神、止咳、降逆、除湿痹、补五脏、利尿。

7、白术——【性味归经】苦、甘,温。

归脾、胃经。

【功效】健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。

8、白芍——【性味归经】苦酸,凉。

入肝、脾经。

【功效】养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。

9、白鲜皮——【性味归经】苦,寒。

归脾、胃、膀胱经。

【功效】清热燥湿,祛风解毒。

10、白芷——【性味归经】辛,温。

归肺、胃经。

【功效】祛风散寒,通窍止痛,消肿排脓,燥湿止带。

11、百部——【性味归经】甘、苦,微温。

归肺经。

【功效】润肺下气止咳,杀虫。

12、白蔹——【性味归经】苦,微寒。

归心、胃经。

【功能主治】清热解毒,消痈散结。

用于痈疽发背,疔疮,瘰疠,水火烫伤。

13、斑蝥——【性味归经】辛,热;有大毒。

归肝、胃、肾经。

【功效】破血逐瘀消漱,攻毒散结。

14、半夏——【性味归经】辛,温,有毒。

入脾、胃经。

【功效】能行水湿,降逆气,而善祛脾胃湿痰。

15、萆薢——【功效】利水药,渗湿利尿。

【性味归经】苦,平。

归肝、胃、膀胱经16、扁豆——【性味归经】味甘、性平。

归、胃经。

【功效】健脾、和中、益气、化湿、消暑。

17、冰片——【性味归经】辛、苦,微寒。

归心、脾,肺烃。

【功效】开窍醒神,清热止痛。

18、槟榔——【性味归经】气微,味涩而苦。

入脾、胃、大肠经。

【功效】杀虫,破积,下气,行水。

辛温解表药水牛角苦,寒。

归心、肝、胃经。

凉血止血,清心安神,泻火解毒。

麻黄辛、微苦、温。

入肺膀胱经发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿紫草甘,寒。

入心、肝经。

凉血活血,解毒透疹。

桂枝辛、甘、温。

入心、肺膀胱经。

发汗解肌,温通经脉,助阳化气白茅根甘,寒。

入肺、胃经。

凉血止血,清热利尿。

防风辛、甘、微温。

入膀胱肝脾经。

祛风发表,胜湿解痉。

清热燥湿药荆芥 辛、温。

入肺、肝经。

祛风解表,止血。

黄连苦,寒。

入心、肝、胃、大肠经清热燥湿,泻火解毒。

紫苏辛、温。

入肺、脾经。

发表散寒,行气和胃。

黄芩苦,寒。

入肺、胆、大肠经。

清热燥湿,泻火解毒,安胎。

细辛辛、温。

入心、脾、肾经。

发表散寒,祛风止痛,温肺化痰。

黄柏苦,寒。

入肾、膀胱、大肠经。

清湿热,泻火毒,退虚热。

白芷辛、温。

入肺、胃经。

祛风止痛,消肿排脓,通鼻窍。

龙胆苦,寒。

入肝、胆。

膀胱经。

清热燥湿,泻肝火。

辛夷辛、温。

入肺、胃经。

散风寒,通鼻窍。

苦参苦,寒。

入心肝胃、大肠膀胱经清热燥湿,祛风杀虫,利尿。

苍耳子甘、苦、温。

有小毒。

入肺经。

发汗通窍,散风祛湿。

胡黄连苦,寒。

入心、肝、胃、大肠经清热燥湿,退湿热,杀虫。

生姜辛、微温。

入脾、肺、胃经。

发表散寒,温中止痛,解毒秦皮苦,寒。

入肝、胆、大肠经。

清热燥湿,清肝明目。

辛凉解表药 清热解毒药薄荷辛、凉。

入肺、肝经。

疏散风热。

清利头目。

金银花甘,寒。

入肺、胃、大肠经。

清热解毒。

柴胡苦、微寒。

入肝胆心包三焦经和解退热,疏肝理气,升举阳气。

连翘苦,微寒。

入心、肺、胆经。

清热解毒,消肿散结。

升麻 甘辛微寒。

入肺脾,胃,大肠经发表透疹,清热解毒,升阳举陷。

紫花地丁苦、辛,寒。

入心、肝经。

清热解毒。

蝉蜕甘、咸,寒。

入肺、肝经。

散风热,退目翳,定惊痫。

蒲公英苦、甘,寒。

入肝、胃经。

清热解毒,散结消肿。

葛根甘、辛,凉。

入脾、胃经。

发表解肌,生津止渴,升阳止泻。

板蓝根苦,寒。

入心、胃经。

清热解毒,凉血,利咽。

桑叶苦、甘,寒。

入肺、肝经。

常用中药的性味归经和功能主治1. 中药的性味归经中药的性味归经是中医理论中的重要内容,性味归经可以用来描述中药的特点和作用。

下面是一些常用中药的性味归经的介绍:• 1.1 中药的性味分类中药的性味主要分为以下几种类型:•寒性:具有寒凉的性质,有散寒解表、清热泻火的作用。

•凉性:具有凉爽的性质,有清热解毒、止血的作用。

•温性:具有温热的性质,有温中止痛、暖肺润燥的作用。

•热性:具有热燥的性质,有温中补虚、散瘀止痛的作用。

•甘性:具有甘甜的性质,有益气生津、滋阴润燥的作用。

•酸性:具有酸味的性质,有收敛止泻、养血生津的作用。

•苦性:具有苦味的性质,有清热燥湿、泻火解毒的作用。

•辛性:具有辛辣的性质,有散寒发汗、活血化瘀的作用。

• 1.2 中药的归经分类中药的归经是指中药对人体脏腑经络系统的影响和作用。

下面是一些常用中药的归经分类的介绍:•归肺经:具有润肺止咳、清热化痰的作用。

•归心经:具有安神定志、活血化瘀的作用。

•归肝经:具有舒肝理气、活血行瘀的作用。

•归脾经:具有健脾和胃、补中益气的作用。

•归肾经:具有温补肾阳、固涩止泻的作用。

•归大肠经:具有清热泻火、通便利水的作用。

•归小肠经:具有利尿通淋、消肿止痛的作用。

•归胆经:具有疏肝利胆、清热解毒的作用。

2. 常用中药的功能主治中药的功能主治是指中药在临床应用中所发挥的作用和治疗的主要疾病。

下面是一些常用中药的功能主治的介绍:• 2.1 麻黄:性味辛温,归肺、膀胱经。

主治感冒发热、咳嗽气喘等症状。

• 2.2 当归:性味辛甘温,归肝、心、脾经。

主治血虚症状、月经不调、气血不足等疾病。

• 2.3 川芎:性味辛温,归肝、脾经。

主治痛经、头痛、中风、脾胃气滞等疾病。

• 2.4 人参:性味甘温,归脾、肺、心经。

主治气虚症状、疲乏无力、食欲不振等疾病。

• 2.5 甘草:性味甘平,归脾、肺、心经。

主治脾胃虚弱、痰多、咳嗽等症状。

• 2.6 白术:性味甘温,归脾、胃经。

175种常用中药大全(有彩图1)1-341.杜仲:杜仲为杜仲科植物杜仲的干燥树皮,是中国名贵滋补药材。

功效分类:补益药。

科属分类:杜仲科。

别名:思仙、思仲、木绵、檰、石思仙、扯丝皮、丝连皮、玉丝皮、丝棉皮。

性味:甘;微辛;性温归经:肝经;肾经。

功能:补肝肾;强筋骨;安胎。

主治:腰脊酸疼;阳痿;尿频;小便余沥;风湿痹痛;胎动不安;习惯性流产。

用药禁忌:阴虚火旺者慎服。

2.桑白皮:桑科植物桑的根皮。

功效分类:清热药;利水药。

科属分类:桑科。

别名:桑根白皮、白桑皮、桑桑皮、根皮、桑皮、双皮、桑白皮、双白皮、炙桑皮等。

性味:甘;辛;性寒。

归经:肺经;脾经。

功能:泻肺平喘;利水消肿。

主治:肺热喘痰;水饮停肺;胀满喘急;水肿;脚气;小便不利。

用药禁忌:肺虚无火力、便多及风寒咳嗽忌服。

常用中药大全3. 秦皮:为木犀科植物苦枥白蜡树,小叶白蜡树或秦岭白蜡树的树皮。

功效分类:。

清热解毒药。

科属分类:木犀科。

别名:岑皮,梣皮,秦白皮,蜡树皮,苦榴皮。

性味:味苦,寒。

归经:归肝经、胆经、大肠经。

功能:清热燥湿,清肝明目,收涩止痢,止带。

主治:用于热毒泻痢,带下阴痒,肝热目赤肿痛,目生翳障。

用药禁忌:脾胃虚寒者忌服。

《本经逢原》:胃虚少食者禁用。

药材基源:秦皮为木犀科植物苦枥白腊树、小叶白腊树或秦岭白腊树的树皮。

4.津柴胡:是多年生草本。

功效分类:辛凉解表药。

科属分类:伞形科。

别名:茈胡、北柴胡、硬柴胡。

性味:微有香气,味淡。

性微寒,昧 苦。

归经:归肝经、胆经。

功能:解表退热,疏肝解郁,升举阳气。

主治:感冒发热、寒热往来、疟疾,少阳证,肝郁气滞,气虚下陷,胸肋胀痛,脱肛,子宫脱落,月经不调。

用药禁忌 :肝阳上亢,肝风内动,阴虚火旺及气机上逆者忌用或慎用。

药材基源:本品为伞形科植物柴胡或狭叶柴胡的干燥根。

5. 银柴胡:为石竹科植物银柴胡的根。

功效分类:清热凉血药。

科属分类:石竹科。

别名:银夏柴胡、银胡、山菜根、山马踏菜根、牛肚根、沙参儿、白根子、土参、丝石竹、霞草、欧石头花、山蚂蚱、锥花丝石竹、线形瞿麦、圆叶丝石竹、蝇子草、鹤草、旱麦瓶草、黄柴胡、铁柴胡。

功效分类:补益药、温里药。

科属分类:姜科。

别名:益智子、益智。

性味:味辛;性温。

归经:脾经;肾经。

功能:温脾止泻摄涎;暖肾缩尿固精。

主治:脾胃虚寒;呕吐;泄泻;腹中冷育;口多唾涎;肾虚遗尿;尿频;遗精;白浊。

生态环境:生于林下阴湿处。

用药禁忌:阴虚火旺或因热而患遗滑崩带者忌服。

资源分布:分布于广东和海南,福建、广西、云南亦有栽培。

药材基源:为姜科植物益智的果实。

36.石苇:多年生草本,高13~30厘米。

别名石樜、石皮等,为水龙骨科植物石韦,庐山石韦、毡毛石韦、有柄石韦、北京石韦或西南石韦的叶。

性味:苦甘,凉。

归经:入肺、膀胱经。

功能:利水通淋,清肺泄热。

主治:治淋痛,尿血,尿路结石,肾炎,崩漏,痢疾,肺热咳嗽,慢性气管炎,金疮,痈疽。

用药禁忌:阴虚及无湿热者忌服。

资源分布:安徽、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、江西、湖北、四川、贵州、云南等地。

37.浙贝母:为百合科植物浙贝母的鳞茎。

功效分类:清化热痰药。

科属分类:百合科。

别名:土贝母、浙贝、象贝、象贝母、大贝母。

性味:味苦;性寒。

归经:归肺经;心经。

功能:清热化痰;降气止咳;散结消肿。

主治:风热或痰热咳嗽;肺痈吐脓;瘰疬瘿瘤;疮痈肿毒。

生态环境:生于海拔较低的山丘阴蔽处或竹林下。

资源分布:分布浙江、江苏、安徽、湖南等地。

浙江宁波地区有大量栽培。

用药禁忌:寒痰、湿痰及脾胃虚寒者慎服。

38.紫苑:为多年生宿根花卉。

分布于东北、华北及甘肃、安徽等地。

别名:紫苑、小辫儿、夹板菜、驴耳朵菜、软紫菀\山白菜科属:菊科、紫苑属来源:本品为菊科植物紫菀的干燥根及根茎。

性味性温,味苦、辛。

功效与作用:润肺下气;化痰止咳。

主咳嗽;肺虚劳嗽;肺痿肺痈;咳吐脓血;小便不利。

用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。

功能主治:润肺下气,消痰止咳。

用于痰多喘咳、新久咳嗽、劳嗽咳血。

用药禁忌:有实热者忌服。

39.龟板:为龟科动物乌龟的背甲及腹甲。

功效分类:补益药。

科属分类:龟甲亚科。