克劳塞维茨与战争论

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:70

《战争论》提出的最精彩的思想有《战争论》是克劳塞维茨的经典之作,对于战争的本质、战争的规律、战争策略等方面进行了深刻而全面的分析,为后人提供了宝贵的思想财富。

本文将就《战争论》提出的最精彩的思想进行阐述。

一、战争的本质克劳塞维茨认为,战争是国家政治的延续,是政治手段的一种。

他指出,“战争本质上是一种政治行为”,“战争的目的在于迫使对方屈服于自己的意志,以便由自己支配或控制对方的行动”。

这种政治行为是通过武力手段来实现的。

克劳塞维茨认为,政治与战争紧密相连,政治是战争的先导,战争是政治的继续。

战争是为了实现国家政治利益的需要而进行的,因此,只有当国家的利益受到侵害,无法通过和平手段解决问题时,才能采取武力行动。

这也是战争最根本的本质。

二、战争的规律克劳塞维茨提出了著名的“战争三要素”:政治、军事、人民。

政治是战争的指挥部,它决定战争的目的和方向;军事是战争的武器库,它为战争提供武器和技术支持;人民是战争的基石,战争胜利的关键在于人民的支持和参与。

这三要素是战争决胜的关键因素。

克劳塞维茨还提出了战争变化的规律,即战争的本质是永恒不变的,但战争的形式和手段会不断变化。

他认为,战争的形式会随着时间、地点、文化等因素的不同而发生变化,但战争的本质却始终不变。

三、战争策略克劳塞维茨提出了“全力以赴”的战争策略,即在战争中必须尽可能地发挥一切力量,采取最大决策,以求最终胜利。

他认为,战争是一种极端的手段,只有全力以赴才能胜利,中途停顿或妥协只会导致失败。

克劳塞维茨还提出了“集中兵力”的战争策略,即在战争中要把兵力集中到一个决定性的地方,对敌人进行攻击,取得决定性胜利。

这种战略在历史上多次被证明是有效的。

同时,他还提出了“间谍战”、“反间谍战”等战略,这些战略在现代战争中仍然得到了广泛应用。

四、战争与和平克劳塞维茨认为,在任何一个时期,和平与战争都是存在于社会中的两种不同状态。

和平时期是战争时期的准备阶段,战争则是和平的终止。

克劳塞维茨的《战争论》展开全文第一篇论战争的性质第一章什么是战争一引言我们想首先研究战争的各个要素,其次研究它的各个部分或环节,最后就其内在联系研究整体,也就是先研究简单的再研究复杂的。

但是研究这个问题时,比研究其他问题更有必要先对整体的性质有一个概括的了解,因为在这个问题上,研究部分时更必须经常考虑到整体。

二定义在这里,我们不打算一开始就给战争下一个冗长的政论式的定义,只打算谈谈战争的要素——搏斗。

战争无非是扩大了的搏斗。

如果我们想要把构成战争的无数个搏斗作为一个统一体来考虑,那么最好想象一下两个人搏斗的情况。

每一方都力图用体力迫使对方服从自己的意志;他的直接目的是打垮对方,使对方不能再作任何抵抗。

因此,战争是迫使敌人服从我们意志的一种暴力行为。

暴力用技术和科学的成果装备自己来对付暴力。

暴力所受到的国际法惯例的限制是微不足道的,这些限制与暴力同时存在,但在实质上并不削弱暴力的力量。

暴力,即物质暴力(因为除了国家和法的概念以外就没有精神暴力了)是手段;把自己的意志强加于敌人是目的。

为了确有把握地达到这个目的,必须使敌人无力抵抗,因此从概念上讲,使敌人无力抵抗是战争行为真正的目标。

这个目标代替了上述目的并把它作为不属于战争本身的东西而在某种程度上排斥掉了。

三暴力最大限度的使用有些仁慈的人可能很容易认为,一定会有一种巧妙的方法,不必造成太大的伤亡就能解除敌人的武装或者打垮敌人,并且认为这是军事艺术发展的真正方向。

这种看法不管多么美妙,却是一种必须消除的错误思想,因为在象战争这样危险的事情中,从仁慈产生的这种错误思想正是最为有害的。

物质暴力的充分使用决不排斥智慧同时发挥作用,所以,不顾一切、不惜流血地使用暴力的一方,在对方不同样做的时候,就必然会取得优势。

这样一来,他就使对方也不得不这样做,于是双方就会趋向极端,这种趋向除了受内在的牵制力量的限制以外,不受其他任何限制。

问题必须这样来看。

由于厌恶这个残暴的要素而忽视它的性质,这是没有益处的,甚至是错误的。

克劳塞维茨和他的《战争论》克劳塞维茨生于1780年,十二岁参加普鲁士军队,当士官生。

1803年毕业于柏林军官学校后,即担任普鲁士奥古斯特亲王的副官。

1806年参加了普法战争,当普军在奥尔施塔特会战溃败时被俘。

1807年10月释放回国。

1808—1809年任普鲁士军事改革委员会主席办公室主任。

1810年10月起任柏林军官学校战略学和战术学教官,同时为王太子讲授军事课。

1812年,因反对普鲁士臣服于拿破仑一世而转到俄军供职。

拿破仑进攻俄国时,他参加过奥斯特罗夫诺、斯摩棱斯克和博罗迪诺三大会战。

1814年4月回到普鲁士军队。

后参加了林尼和滑铁卢会战。

1818—1830年,克劳塞维茨在任柏林军官学校校长的十二年间,致力于《战争论》一书的著作。

他先后研究了1566—1815年期间所发生过的一百多个战例,撰写了许多评论战史的文章,整理了亲身经历的战争经验。

1830年春由于调任炮兵部门工作,《战争论》的修订工作被搁置起来,1831年11月即因病去世。

他的《战争论》手稿由其妻子玛丽于1832—1833年陆续整理出版。

克劳塞维茨所处的时代,正是欧洲工业革命、民主革命和民族解放运动相继发生的时期。

工业革命改变了战争的工具与潜力,民主革命改变了军队的编组与精神,民族解放斗争改变了战争的性质与形态。

法国资产阶级革命产生的新的社会关系,对于军事学术的发展带来了巨大的影响。

正如列宁在《战争与革命》一文中指出的那样:“他们改造了全部战略体系,废除了战争方面的一切陈旧规章,创立了新的作战方法,废除了旧军队,建立了新的、革命的、人民的军队。

”而当时的普鲁士还是一个落后的半封建的国家,普鲁士军队还保留着落后的建军原则和军事学术原则与一支为数不多的雇佣军。

在新型的法国军队的打击下,普军落后的军事原则遭到彻底的破产。

这就促使普鲁士爱国的军人们用批判的眼光去重新考虑他们的战略战术观点。

克劳塞维茨虽然是普鲁士王国的军官,信仰的是落后的君主政治,对当时的法国革命持反对态度,但是他看到了法国革命对军事学术发展的巨大影响。

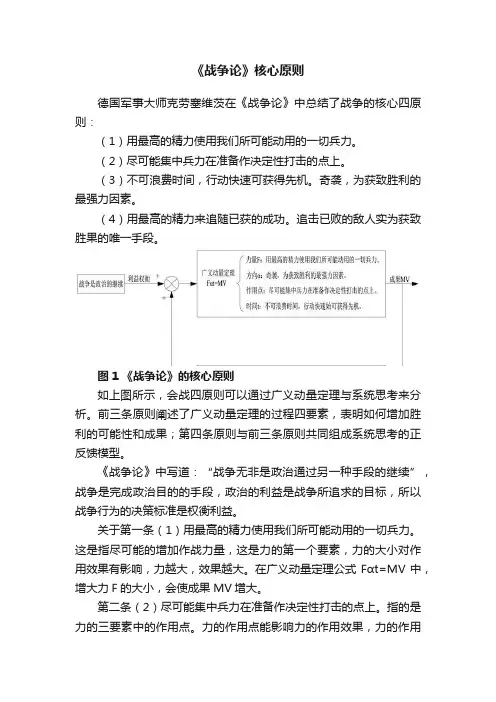

《战争论》核心原则德国军事大师克劳塞维茨在《战争论》中总结了战争的核心四原则:(1)用最高的精力使用我们所可能动用的一切兵力。

(2)尽可能集中兵力在准备作决定性打击的点上。

(3)不可浪费时间,行动快速可获得先机。

奇袭,为获致胜利的最强力因素。

(4)用最高的精力来追随已获的成功。

追击已败的敌人实为获致胜果的唯一手段。

图1 《战争论》的核心原则如上图所示,会战四原则可以通过广义动量定理与系统思考来分析。

前三条原则阐述了广义动量定理的过程四要素,表明如何增加胜利的可能性和成果;第四条原则与前三条原则共同组成系统思考的正反馈模型。

《战争论》中写道:“战争无非是政治通过另一种手段的继续”,战争是完成政治目的的手段,政治的利益是战争所追求的目标,所以战争行为的决策标准是权衡利益。

关于第一条(1)用最高的精力使用我们所可能动用的一切兵力。

这是指尽可能的增加作战力量,这是力的第一个要素,力的大小对作用效果有影响,力越大,效果越大。

在广义动量定理公式Fαt=MV中,增大力F的大小,会使成果MV增大。

第二条(2)尽可能集中兵力在准备作决定性打击的点上。

指的是力的三要素中的作用点。

力的作用点能影响力的作用效果,力的作用点不同,效果不同。

集中兵力于决定性的打击点上,决定性的打击点就是兵力的作用点。

向决定性的打击点集中兵力,才能取得决定性的成果。

第三条(3)不可浪费时间,行动快速始可制敌机先。

奇袭,为获致胜利的最强力因素。

不可浪费时间指的是广义动量定理公式Fαt=MV中的时间,增加时间t会使成果MV增大。

行动快速始可制敌先机指争取时间t优势,快速行动可以使敌人没有准备,措手不及,这样敌人的抵抗能力变弱,更容易取得成果,行动快速就是相对于敌人增加了力量的作用时间t。

李德·哈特说:“最普通的错误是:使你的对手,有自由和时间来集中他的兵力,而用以对抗你的集中兵力”。

行动快速相对的增加了力量的作用时间t,成果MV便会增大。

西方近代军事理论的鼻祖:克劳塞维茨与《战争论》克劳塞维茨卡尔·菲利普·戈特弗里德·冯·克劳塞维茨(1780~1831年),普鲁士军事理论家和军事历史学家,普鲁士军队少将。

1792年,参加了普鲁士军队。

1795年晋升为军官,并自修了战略学、战术学和军事历史学。

著有《战争论》一书。

卡尔·菲利普·戈特弗里德·冯·克劳塞维茨人物简介克劳塞维茨1803年从柏林军官学校毕业后,任奥古斯特亲王副官。

1806年10月随亲王参加奥尔施泰特会战时,被法军俘虏,翌年底获释。

1809年初调普军总参谋部工作,任总参谋长兼军事改革委员会主席G.J.D.von沙恩霍斯特的办公室主任,协助沙恩霍斯特从事军事改革。

1810年秋任军校教官,并为王太子讲授军事课。

1812年春,主张联合俄国抗击法国,因不满普鲁士国王同拿破仑一世结盟而辞职,转到俄军,在骑兵军和步兵军司令部中任职。

1814年回归普军。

翌年任G.L.布吕歇尔军团第三军参谋长,参加利尼会战。

1818年5月任柏林军官学校校长,9月晋升为少将。

任校长职12年,潜心研究战史和从事军事理论著述。

1830年任炮兵第二监察部监察。

1831年5月任驻波兰边境普军参谋长。

同年11月卒于布雷斯劳。

克劳塞维茨去世后,他的妻子于1832~1837年整理出版了《卡尔·冯·克劳塞维茨将军遗著》,共10卷,1~3卷为《战争论》,其余为战史著作。

法国大革命、历次拿破仑战争和19世纪初欧洲各国人民的民族解放运动,对于克劳塞维茨世界观、军事观的形成,产生了决定性的影响。

克劳塞维茨虽然对法国大革命持反对态度,但他同时也清楚地看出了这次革命在军事上引起的根本性变化,并对封建主义军事理论进行了尖锐的抨击。

可是,克劳塞维茨的观点仍是资产阶级的中庸思想:在进步的观点中夹杂着反动思想、普鲁士民族主义和军国主义。

克劳塞维茨观点的理论基础是德国康德、费希特和黑格尔的唯心主义哲学。

克劳塞维茨如何看战争动机战争,这个伴随着人类历史发展的现象,其背后的动机一直是众多学者和思想家探讨的重要议题。

卡尔·冯·克劳塞维茨,这位军事理论的巨匠,在其著作《战争论》中对战争动机进行了深刻而独到的剖析。

克劳塞维茨认为,战争动机并非单一的,而是复杂多样的。

首先,政治目的是引发战争的重要因素之一。

国家之间的政治矛盾、领土争端、势力范围的争夺等,都可能导致战争的爆发。

当政治手段无法解决这些问题时,战争就成为了一种极端的选择。

例如,历史上的许多帝国为了扩张领土、增强影响力,不惜发动大规模的战争。

经济利益也是战争动机中不可忽视的一部分。

资源的争夺,如土地、矿产、财富等,往往成为战争的导火索。

在古代,为了获取肥沃的农田和丰富的矿产资源,国家之间频繁交战。

而在现代社会,对石油等重要能源的争夺,也曾引发了多次地区性的冲突。

民族情感和宗教信仰有时也会驱动战争。

当一个民族感受到自身的尊严受到侵犯,或者宗教信仰受到威胁时,可能会产生强烈的抗争意识,从而引发战争。

这种动机往往具有强烈的情感色彩,能够激发民众的参与热情。

克劳塞维茨还强调了军事战略和战术的考虑对战争动机的影响。

一些国家可能会出于战略布局的需要,主动发起战争,以获取有利的地缘政治地位或打破现有的军事平衡。

然而,克劳塞维茨并非仅仅关注战争动机的外在表现,他更深入地探讨了战争动机背后的人性因素。

他认为,人的欲望、野心、荣誉心等心理因素在一定程度上影响着战争动机的形成。

统治者为了满足个人的权力欲望,将领为了追求军事荣誉,都可能推动战争的发生。

同时,克劳塞维茨也指出,战争动机的复杂性使得战争的走向难以预测。

即使在战争开始时有着明确的动机,但在战争的进程中,各种因素的相互作用和变化可能导致战争的目标和动机发生转变。

一场原本为了争夺领土而发动的战争,可能因为双方的仇恨加深而演变成一场你死我活的全面对抗。

此外,克劳塞维茨对于战争动机的分析也涉及到了战争的规模和性质。

简述《战争论》的主要内容。

《战争论》是德国军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨于1832年

出版的一本军事学著作。

该书是对战争的本质、原因和规律进行探讨,并提出了一系列关于战争理论的观点。

《战争论》的主要内容包括以下几个方面:

1. 战争的本质:克劳塞维茨认为战争是政治的延续手段,是为了实现国家利益和政治目标而进行的斗争。

他强调战争的基本特征是对抗性和暴力性。

2. 战争的目的:克劳塞维茨认为战争的最终目的是迫使对手屈服,以实现自己的政治目标。

他强调政治因素在战争中的重要性,认为军事手段必须服从政治目标。

3. 战争的规律:克劳塞维茨提出了一系列战争规律,包括战争的不确定性、战争的持续性、战争的相互影响等。

他认为战争是一种复杂的活动,受各种因素的影响,不可能完全预测和控制。

4. 战争的战略与战术:克劳塞维茨对战争的战略和战术进行了深入的研究。

他认为战略是决定战争全局的方针和策略,而战术则是在具体战场上的实施方法。

5. 统一指挥与人民战争:克劳塞维茨提出了统一指挥的重要性,认为战争的成功离不开整体的指挥和协调。

他还强调人民战争的重要性,认为战争应该得到国家和人民的全力支持。

《战争论》的主要观点对军事理论和战争实践产生了深远影响。

它对后来的军事理论家和军事战略家产生了重要影响,被认为是现代战争理论的重要经典之一。

![《战争论(全三册)》[德]克劳塞维茨著读后感](https://uimg.taocdn.com/42578d76657d27284b73f242336c1eb91b37336c.webp)

《战争论(全三册)》[德]克劳塞维茨著读后感第一篇范文《战争论(全三册)》[德]克劳塞维茨著读后感《战争论》是德国著名军事理论家克劳塞维茨的代表作,被誉为“军事理论的圣经”。

近日,我有幸阅读了这部巨著,深感其观点独特,文字犀利,旁征博引,触类旁通。

在这部作品中,克劳塞维茨以深邃的洞察力和丰富的实战经验,对战争本质、战争规律、战争策略等方面进行了深入剖析,为我留下了深刻的印象。

首先,克劳塞维茨对战争本质的论述让我耳目一新。

他认为,战争是政治的延续,是实现国家利益的手段。

这一观点打破了传统观念中战争与政治的分离,使我明白了战争与政治之间的密切关系。

克劳塞维茨指出:“战争不是单纯的技术较量,而是意志和决心的较量。

”这一观点强调了战争中的精神因素,使我认识到,在战争中,士气、意志和决心的重要性不亚于物质力量。

其次,克劳塞维茨对战争规律的探讨让我受益匪浅。

他提出了“战争迷雾”的概念,指出战争中的不确定性、信息不对称和预测困难等问题,使我明白了战争中的风险和挑战。

克劳塞维茨还提出了“战略棋盘”理论,将战争比作一场棋局,强调了战略谋划和兵力部署的重要性。

这一观点使我认识到,在战争中,战略眼光和谋略的运用至关重要。

再次,克劳塞维茨对战争策略的阐述让我深感其智慧。

他主张在战争中采取“进攻为主,防御为辅”的策略,认为进攻可以夺取胜利,防御可以保持优势。

克劳塞维茨还提出了“重心打击”理论,主张集中力量打击敌人的薄弱环节,以达到战胜敌人的目的。

这些策略思想为我提供了宝贵的启示,使我明白了在战争中如何运用战略和战术。

第二篇范文《战争论(全三册)》[德]克劳塞维茨著读后感——从现代战略视角重新解读克劳塞维茨的《战争论》是军事理论的里程碑,其对战争的深刻洞察至今仍具有深远的影响。

然而,当我们从现代战略视角重新审视这部著作时,会发现克劳塞维茨的观点并非全然适用于当今世界的复杂性。

在此,我将尝试从现代战略的角度对《战争论》进行解读,并探讨其意义与目的。

克劳塞维茨克劳塞维茨:战争论的奠基者克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)是一位德国军人和军事理论家,他被公认为战争论的奠基者。

他的主要著作《战争论》是对战争本质和战争策略的深刻思考和阐述。

本文将从克劳塞维茨的背景、思想观点、影响力等方面来介绍这位伟大的战争理论家。

克劳塞维茨于1780年生于普鲁士的布琼布拉克(now吕讷堡)。

他出生在一个军人世家,从小就受到军事教育的熏陶。

他的家庭背景和经历为他后来的职业生涯和军事理论研究奠定了基础。

克劳塞维茨在军旅生涯中,亲眼目睹了拿破仑战争的狂轰滥炸、帝国扩张的残暴和战争的种种恐怖。

这些战争经历深刻地影响了他的思维方式和战争理论研究。

他开始思考战争的本质和如何制定有效的战争策略。

克劳塞维茨的核心思想可以概括为“战争是政治的继续,只是以暴力手段进行”。

他认为,战争是政治目标和政治手段之间的延伸和交织。

对于他来说,战争是一种政治行为,其目标是通过武力达成政治目的。

这一观点体现了克劳塞维茨对战争的深刻理解和对战争策略的高度重视。

克劳塞维茨的另一个重要观点是战争的不确定性和复杂性。

他认为战争是一个动态的、复杂的系统,其发展和结果受到诸多因素的影响,无法完全预测和控制。

他反对机械式的战争计划和单一的策略,主张在战场上灵活应变,根据战况的变化制定战略。

除了思想观点外,克劳塞维茨在军事理论的发展上也有深远的影响。

他将战争从战术层面上提升到战略层面,为军事思想的进一步发展奠定了基础。

他强调战争的总体性和持续性,强调政治的主导地位,这些理念对后来的军事理论和实践产生了深远的影响。

克劳塞维茨的《战争论》虽然在他的生前并未发表完整版,但他的观点和思想在当时已经引起了广泛的关注和认可。

他的作品被翻译成多种语言,被广泛传播和研究。

其中,他对战争策略和战场指挥的深入思考和独到见解,对后来的军事理论家和指挥官产生了巨大的影响。

无论是战争决策还是战场指挥,克劳塞维茨的思想和理论依然是现代军事研究的重要参考。

克劳塞维茨的战争哲学精髓在人类军事思想的长河中,卡尔·菲利普·戈特弗里德·冯·克劳塞维茨(Carl Philipp Gottfried von Clausewitz)宛如一颗璀璨的明星,其著作《战争论》所蕴含的战争哲学精髓,至今仍熠熠生辉,对后世产生着深远的影响。

克劳塞维茨认为,战争是政治的延续。

这一观点深刻地揭示了战争与政治之间的内在联系。

在他看来,战争并非孤立的暴力行为,而是政治交往通过另一种手段的继续。

政治目的是战争的出发点和归宿,战争的目标、规模、手段和策略都应服从于政治的需要。

这意味着,我们不能仅仅从军事角度去看待战争,而要将其置于更广阔的政治背景中去理解和把握。

例如,在历史上的许多战争中,国家发动战争往往是为了实现政治目标,如领土扩张、争夺资源、维护国家安全等。

而战争的结果,无论是胜利还是失败,也都会对政治格局产生重大影响。

当政治目的无法通过和平手段实现时,战争就成为了一种选择。

但战争的进行又必须时刻考虑到政治的利益和影响,不能超越政治所能承受的范围和限度。

克劳塞维茨强调了战争中的不确定性和偶然性。

他指出,战争是一个充满变数和意外的领域,没有绝对的确定性和可预测性。

在战争中,各种因素相互作用、相互影响,包括天气、地形、情报、士气、指挥决策等,这些因素的变化和组合往往会导致意想不到的结果。

这种不确定性使得战争成为了一种极具挑战性和风险性的活动。

指挥官在制定战略和战术时,不能仅仅依靠理论和经验,还必须具备敏锐的洞察力、果断的决策力和灵活的应变能力。

同时,也要求军队在训练和准备中,培养应对各种复杂情况的能力和素质。

比如,在一场战役中,突然的恶劣天气可能会影响军队的行动和补给,敌方的一次出其不意的袭击可能会打乱己方的部署,这些不确定因素都可能改变战争的走向。

克劳塞维茨还深入探讨了战争中的“阻力”概念。

他认为,在战争中,存在着各种形式的阻力,如情报不准确、命令传达不畅、部队行动受阻、物资供应困难等。

《战争论》提出的最精彩的思想有《战争论》是德国著名军事理论家克劳塞维茨的代表作品,是世界军事理论文献中的经典之作。

这本著作不仅有着创新的思想和理论,同时也对于现代战争的策略和理念提供了深刻的指导。

在本文中,我将探讨《战争论》提出的最精彩的思想并进行分析和解读。

一、战争的定义《战争论》认为,战争是国家间的暴力冲突。

它是一种政治手段,通过军事力量以达到政治目的。

这个定义突出了战争与政治的紧密关系,强调了战争的目的性和政治性。

二、战争的特点克劳塞维茨认为,战争具备以下三个基本特点:1. 政治性战争的最终目的是解决政治争端。

政治因素是战争中最重要的因素,战争的起因和结束都与政治密切相关。

2. 暴力性战争是通过武力来达成目标的,它是极端的暴力手段。

这种暴力性削弱了战争的合法性,同时也代表了战争的残酷性。

3. 不确定性战争具有极高的不确定性,因为它受到外部因素的影响,有时候也受到指挥官的决策的影响。

这使得战争的结果难以预测,给战争的指挥带来了难题。

三、战争的目的《战争论》认为,战争的目的是为了达成政治目标。

即使武力不能直接达到政治目的,它也可以通过威慑来达成间接目的,尤其是在和平时期。

因此,在使用武力之前,必须制定出明确的政治目标。

四、战争的策略克劳塞维茨提出的战争策略是“以最少的力量,达到最优的效果”。

这意味着指挥者必须合理地利用战争资源,使它们最大化地发挥作用。

同时,对于敌方的资源和财富,也需要利用起来最大化地削弱敌方的实力,使得自己在战争中获胜的可能性更大。

五、战争的指挥在指挥和战争策略的问题上,克劳塞维茨强调,指挥者不仅需要掌握战争技巧,还需要具备良好的心理素质。

这种心理素质既包括冷静、清醒的思维,也包括果断、坚定的决策意志。

指挥官应该尽可能让自己处于主动地位,发挥主动性,灵活应变,让自己的决策变得更加合理、科学。

六、战争的胜负《战争论》中提到,战争的胜负取决于各方的军事力量和政治力量的对比,以及各方的战争策略、指挥技能、士气等因素。

克劳塞维茨及其《战争论》克劳塞维茨及其《战争论》有人的地方就会有斗争就会有利益?话说经济领域决定上层建筑.生产力是历史发展的根本.经济占有权决定政治的一切.在原始社会中.生产力低下,人需要群居来维持生活,这样聚落逐步形成,聚落形成之后,随着生产力的提升.逐步向自然经济发展,人们可以单一生产,于是开始有了贫富分化.于是土地领主开始出现,领主需要劳动力,下层投入领主土地上,这样奴隶制的原始形态开始出现.政治形态也随之出现.比如说:领主手下有10个奴隶,这10个奴隶中,需要一个管理的.这样就形成了政治形态.奴隶主管管理,管理管奴隶.也就是说,社会具有一定的生产力之后,出现了贫富分化,阶级随之出现之后.上层人民就要对下层的经济持有占有权.这样就必须要政治形态来对其进行占有.从而,, 当人具有生产力之后,政治的产生是必然的.这是历史发展的进步表现.既然要对其经济进行占有,来使统治阶级进一步壮大.每个阶级都想成为统治阶级对下层阶级进行经济占有.而统治阶级内部的政治斗争则表现在经济领域上,当统治阶级内部出现分利不均的情况下,内部会爆发斗争.则必然会有政治斗争.当政治斗争已经无法协调的时候,就是战争所能解决的.是因为权利,权利通俗来讲是权势(或权力)和利益的意思,定义是人在相应的社会关系中应该得到的价值回报,以及要求别人为某种行为或者不为某种行为的效力。

比如说一个国家社会,一部分人(就叫A利益集团吧)享有权利,另一部分人(就叫B利益集团吧)享有的权利少或是根本没有(被剥夺),天平不平衡,那B集团就会产生不满情绪,就会向A类人要求同样享有权利,A集团妥协那就要通过谈判来解决,不妥协(通常是贪婪得无以复加)那就通过武力来解决,那么久产生了政治斗争。

(可以参照中国历史朝代更替现象)国际社会国与国之间的来往我觉得可以解释为利益之间的来往,通常是贸易。

正常的贸易,双方得到的利益相对比较平衡,双方就会和平相处下去。

一旦出现贸易不平衡,一方产生了贸易逆差。

克劳塞维茨的《战争论》及其战略思想精髓作者:何辉来源:《国际公关》2021年第04期卡尔·冯·克劳塞维茨(Carl von Clausewitz,1780-1830)是19世纪普鲁士军事理论家,其所著的《战争论》是近代军事理论的经典著作之一。

克劳塞维茨在少年时代曾在一个普鲁士步兵团中当士官生,并参加过围攻美因兹城的战斗。

后来,他就读柏林军官学校。

自军官学校毕业后,参加过奥尔施塔特会战。

1809年,克劳塞维茨进入普鲁士的总参谋部。

1810年,他任柏林军官学校教官,并为王太子讲授军事课。

1812年,他因反对普王威廉三世同拿破仑结盟而辞去普鲁士军职,赴俄国参加反对拿破仑的战争。

他的多次战争经历以及军官学校教学生涯,为其创作《战争论》奠定了基础。

不过,克劳塞维茨生前未见到《战争论》出版便因病去世了。

他死于1831年11月,他的妻子整理出版了《卡尔·冯·克劳塞维茨将军遗著》共10卷,《战争论》是其中的第一、二、三卷。

一、《战争论》的主要内容《战争论》共有三卷,其中第一卷为第一至第四篇,四篇标题分别是:论战争的性质、论战争理论、战略概论、战斗。

第二卷为第五、第六篇,两篇标题分别是:军队、防御。

第三卷是第七篇、第八篇,还包括一个附录。

从全书的篇章标题可以看到,克劳塞维茨对于战略问题的论述集中在第三篇战争概论之中。

然而,如果细读《战争论》,我们就会发现,在该书的其他篇章之中,实际上也闪耀着克劳塞维茨战略思想的火花。

二、影响最为深远的观点克劳塞维茨提出的诸多观点中,影响最为深远的观点是认为战争是政治通过另一种手段的继续。

他在《战争论》中写道:“战争无非是政治通过另一种手段的继续......战争不仅是一种政治行为,而且是一种真正的政治工具,是政治交往的继续,是政治交往通过另一手段的实现。

”1后来,列宁曾经引用过克劳塞维茨的这一观点(“战争是政治通过另一种手段的继续”2),由此其影响进一步扩大。

为什么克劳塞维茨说战争是艺术在探讨“为什么克劳塞维茨说战争是艺术”这个话题之前,我们有必要先了解一下克劳塞维茨是谁以及他所处的时代背景。

克劳塞维茨是 19 世纪普鲁士的一位军事理论家,他的著作《战争论》对后世的军事思想产生了深远的影响。

他生活的那个时代,战争频繁,各国之间的权力争夺激烈,这为他观察和思考战争提供了丰富的素材。

那么,为什么克劳塞维茨会认为战争是艺术呢?首先,战争充满了创造性和灵活性。

就如同一位画家在画布上挥洒画笔,每一笔都可能创造出独特的作品,战争中的指挥官也需要在瞬息万变的战场上发挥创造力,制定出独特的战略和战术。

他们要根据敌我双方的兵力、地形、天气等各种因素,灵活地调整作战计划。

这种创造性和灵活性使得战争不再是简单的机械对抗,而是充满了智慧和谋略的较量。

战争中的决策往往没有固定的模式可循。

每一场战争都是独特的,面临的情况也各不相同。

指挥官需要凭借自己的经验、直觉和判断力,在复杂的局势中迅速做出决策。

这种决策过程就像是艺术家在创作时的灵感迸发,需要敏锐的感知和果断的行动。

其次,战争需要指挥官具备独特的审美和感知能力。

就像音乐家能够敏锐地感知音符的和谐与不和谐,战争中的指挥官也需要能够感知战场上的局势变化,判断何时进攻、何时防守,如何调配兵力才能达到最佳效果。

这种对战争局势的审美感知,使得战争具有了艺术的特质。

再者,战争中的指挥如同指挥一场宏大的交响乐。

各个兵种、各个部队就像是不同的乐器,指挥官需要协调它们,使它们协同作战,奏出胜利的乐章。

这种协调和指挥的能力,需要高超的技巧和艺术修养。

而且,战争中的心理因素也起着至关重要的作用。

士兵们的士气、勇气和信念,就如同艺术作品中所传达的情感,能够影响战争的胜负。

指挥官需要懂得如何鼓舞士气,激发士兵们的斗志,使他们在战场上勇往直前。

这需要对人性有深刻的理解和把握,就像艺术家对观众情感的掌控一样。

此外,战争的结果往往具有不确定性。

即使在战前做了充分的准备和计划,战争的进程和结局仍然充满了变数。

克劳塞维茨《战争论》概说克劳塞维茨《战争论》概说【引言】为了能够更好地认识战争,掌握战争的规律,克劳塞维茨在生命的晚期,创作了一部长篇著作——《战争论》。

这部著作对于战争相关人员的思维方式产生了重大影响,对于后代同样具有不可估量的意义。

【性质分类】在《战争论》一书中,克劳塞维茨首先对战争作出了性质分类。

他认为,战争有三种性质,分别是政治性、暴力性以及不确定性。

其中,政治性是指战争是政治的延续,是政治目的的手段;暴力性是指战争用暴力手段实现政治目的;不确定性是指战争的结果无法预测,是不确定的。

【目的范畴】克劳塞维茨认为,战争的目的只有一个,那就是在战斗中击败敌人,达到政治目的。

他认为,战争是一个政治目的的手段,是通过战争实现政治目的。

【战争的规律】克劳塞维茨在《战争论》中提出了战争的规律,即战争的本质特征、战争的条件和战争的实施方法。

他认为,战争是一个极端的状态,是政治与暴力的集中表现,因此,从战争的本质特征看,战争是一种斗争。

而战争的条件主要有三个方面,即政治、军事和民心,并且这三个方面都是必不可少的。

在战争的实施方法上,克劳塞维茨强调了战略指导军事战斗的重要性,并提出了“战役是战争的细胞”,认为要想取得全局胜利,必须在每个战役中取得胜利。

【教育意义】克劳塞维茨的《战争论》不仅仅是一部关于战争的著作,同时也是一部伟大的哲学著作。

通过这部著作,我们可以深刻理解人类斗争的本质、人类社会进步的规律,了解一个国家、一个民族的命运与前途,学习人类智慧、建设和平社会的方法。

同时,也可以影响到我们对于人生的看法,改变我们的思维方式。

【结语】克劳塞维茨的《战争论》诠释了战争的真谛,阐述了斗争的规律,教育了无数人,影响了世界。

在今天,我们仍旧可以从其中感受到一种哲学、一种思想,仍然可以从其中汲取力量,让我们更加坚定地走向和平、进步、发展的道路。

卡尔·冯·克劳塞维茨--《战争论》概要作者:潘长宏2022年5月19日《战争论》是普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨创作的一部军事理论著作,首次出版于1832年。

在《战争论》中,克劳塞维茨揭示了战争从属于政治的根本性质,认为战争是政治通过另一种手段的继续;指明了人的因素尤其是精神力量对于战争胜负的作用,认为统帅的才能、军队的武德等是作战的关键;阐述了战争的性质有向民众战争转变的历史趋势,对民众战争的地位和作用作了充分的肯定;探讨了战略和战术、进攻和防御、战争的目的和手段之间的辩证关系,提出了集中优势兵力歼灭敌人等理论。

《战争论》被誉为西方近代军事理论的经典之作,是军事思想史上自觉运用辩证法总结战争经验的战争理论经典,为近代西方军事思想体系的形成和发展奠定了理论基础,被誉为“战略学的《圣经》”。

克劳塞维茨因此被视为西方近代军事理论的鼻祖。

《战争论》全书共有三卷八篇一百二十四章,分别论述战争的性质、战争理论、战略、战斗、军队、防御、进攻和战争计划。

1、战争与政治的关系:战争无非是政治通过另一种手段的继续克劳塞维茨把战争区分为“绝对战争”和“现实战争”两种形态。

并通过分析“绝对战争”认为,不应该把战争看成是一种单纯的暴力和消灭敌人的行为,而应把绝对战争作为整个社会的一部分,放到现实生活中去进行考察。

克劳塞维茨提出,战争无非是政治通过另一种手段的继续。

在此基础上,克劳塞维茨进一步对战争与政治的关系问题作了具体的探讨。

一方面,政治决定战争;另一方面,战争反作用于政治。

2、战争的特性:充满危险、充满劳累、充满不确实、充满偶然性首先,战争是充满危险的领域。

战争是充满着艰难险阻的活动,当一个人接触到程度不同的危险时,只具有普通的勇气是不够的。

要在各种苦难的条件下泰然自若,就必须具备巨大的勇气、强烈的荣誉感或久经危险的习惯。

其次,战争是充满劳累的领域。

在战争中,劳累是暗中束缚人的智力活动和消磨人的心理状态的许多因素之一。