部编版九年级下册语文曹刿论战

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

九年级下册《曹刿论战》译文原文:十年春,齐师伐我。

公将战。

曹刿请见。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:“小信未孚,神弗福也。

”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”公与之乘。

战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”译文:鲁庄公十年春天,齐国军队攻打鲁国。

鲁庄公准备应战。

曹刿请求拜见。

他的同乡说:“都是得高官厚禄的人,又为什么要参与呢?”曹刿说:“有权势的人目光短浅,缺少见识,不能深谋远虑。

”于是上朝去拜见鲁庄公。

曹刿问:“您凭什么应战呢?”庄公说:“衣服、食品这些养生的东西,我不敢独自专有,一定拿它来分给一些臣子。

”曹刿回答说:“小恩小惠没有遍及于老百姓,老百姓是不会听从的。

”庄公说:“用来祭祀的牛、羊、猪、玉器和丝织品,我不敢虚报,一定凭着一片至诚,告诉神。

”曹刿回答说:“这点儿小诚意,不能被神信任,神不会赐福的。

”庄公说:“轻重不同的案件,我既使不善于明察详审,一定依据实情处理。

”曹刿回答说:“这是尽了本职的一类事情。

可以凭借这个条件打一仗。

要打仗,请允许我跟随着去。

”庄公同他共坐一辆战车。

鲁国齐国的军队在长勺作战。

庄公打算击鼓命令进军。

曹刿说:“不行。

”齐国军队敲了三次鼓。

曹刿说:“可以进攻了。

”齐国的军队大败。

庄公准备驱车追去。

曹刿说:“不行。

”于是向下观察齐军车轮留下的痕迹,又登上车前的横木了望齐军,说:“可以了。

”就追击齐国军队。

战胜了齐国军队后,庄公问这样做的原因。

部编版语文九年级下册第20课《曹刿论战》一等奖创新教案20 曹刿论战【设计理念】1、培养语感,发展思维,提高学生文言文阅读能力。

2、体现语文教学的人文性,体现学生学习的主体性。

3、体现学生学习方式的转变,倡导自主、合作、探究的学习方式。

【教学目标】1、掌握文言文的学习方法,整体感知课文内容。

2、欣赏作品内容,学生有自己的情感体验,获得自己对人生有益的启示。

3、初步培养学生感受、理解、欣赏和评价的能力。

【教学重点】1、诵读课文,理解课文内容。

2、积累文言词汇,掌握常用字的古今义。

3、掌握阅读文言文的一般规律。

【教学难点】通过学习,学生有自己的情感体验,从中获得自己对人生有益的启示。

【教学方法】1、认读法(解说:目的是培养语感,要求读准字音,读出停顿)2、品读法(解说:学生能读中有品,品中有悟)3、探究法(解说:培养学生自主探究、互助合作的习惯)4、归纳法(解说:学习需要方法,方法源于归纳,归纳益于拓展)【教学手段】课件、多媒体教学过程一、导入新课同学们,今天我们将一起学习《曹刿论战》。

本文记述的是一次以少胜多的战争,弱小的鲁国打败了强大的齐国。

其原因是什么?让我们一起来探讨探讨。

二、教学新课目标导学一:认识作者,了解作品作者简介:左丘明,姓左丘,名明(一说姓丘,名明,左乃尊称),春秋末期鲁国人。

他曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》(又称《左氏春秋》),又作《国语》,两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。

左丘明是中国传统史学的创始人,始学界推其为中国史学的开山鼻祖。

作品简介:《左传》原名《左氏春秋》,到西汉班固时才改称《春秋左氏传》。

相传为鲁国史官左丘明所著,大约成书于战国初期。

全书六十卷,以《春秋》为纲,并仿照春秋体例,按照鲁国君主的次序,记载了自鲁隐公元年至鲁悼公十四年间春秋霸主递嬗的历史,保存了许多当时社会文化、自然科学等方面的珍贵史料,在史学上占有极其重要的地位,梁启超称《左传》的出现是"商周以来史界之革命"。

部编版九年级语文下册《曹刿论战》课文详解预习须知一、文学常识及背诵提示本文选自《左转·庄公十年》。

《左传》,即《春秋左氏传》,又称《左氏春秋》,儒家经典之一,是中国古代的史学和文学名著。

旧传为春秋时期左丘明所作,近人认为是战国时人所编。

此篇需背诵。

本文所写的战争是齐鲁两国间的一次战争,因战场在长勺(今山东莱芜东北),又称“长勺之战”,是我国古代以弱胜强的经典战例之一。

知识重点一、全文展示曹刿论战十年春,齐师伐我。

公将战,曹刿请见。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:“小惠未遍,民弗从也。

”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:“小信未孚,神弗福也。

”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:”夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”二、主题概述本文记叙了曹刿与鲁庄公有关齐鲁战争问题的对话和指挥长勺之战的史实,阐明了作战必须取信于民,并运用正确的战略战术,掌握时机才能取胜的道理,表现了曹刿的政治远见和卓越的军事才能。

三、文言知识积累(一)古今异义1.齐师.伐我古义:军队;今义:老师。

2.又何间.焉古义:参与;今义:间隔,空隙。

3.肉食者鄙.古义:浅陋,文中指目光短浅;今义:粗俗,低下。

4.衣食所安.古义:安身;今义:平安,安全。

5.牺牲..玉帛古义:指祭祀用的纯色全体牲畜;今义:为了正义的目的舍弃自己的生命或利益。

6.小大之狱.古义:诉讼事件;今义:监狱。

7.必以情.古义:诚,诚实,文中指诚心;今义:感情,情况。

《曹刿论战》课内外对比阅读(一)【甲】《曹刿论战》十年春,齐师伐我。

公将战,曹刿请见。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:“小信未孚,神弗福也。

”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:”可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:”夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”【乙】《子鱼论战》宋公及楚人战于泓①。

宋人既②成列,楚人未既济③。

司马④曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。

”公曰:“不可。

”既济而未成列,又以告。

公曰:“未可。

”既陈⑤而后击之,宋师败绩。

公伤股,门官⑥歼焉。

国人皆咎公。

公曰:“君子不重伤⑦,不禽⑧二毛⑨。

古之为军也,不以阻隘⑩也。

寡人虽亡国之余⑪,不鼓不成列。

”【注释】①宋公:宋襄公。

泓:泓水,河流。

②既:尽,全部。

③济:这里指渡过泓水。

④司马:统帅军队的高级长官,此指子鱼。

⑤陈:同“阵”,此处意为摆好阵势。

⑥门官:国军的卫士。

⑦重(chóng)伤:这里指不对受伤的敌人再次攻击。

⑧禽:同“擒”⑨二毛:头发花白的人。

⑩阻隘:这里指险要的地势。

⑪亡国之余:亡国者的后代。

1.解释下列加粗的字词:(4分)(1)牺牲玉帛(2)肉食者鄙(3)门官歼焉(4)公伤股2.请用“/”给下面句子标出朗读停顿(指标一处)。

(2分)宋公及楚人战于泓3.把下列句子翻译成现代汉语。

(4分)(1)夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

(2)彼众我寡,及其未既济也,请击之。

4.理解文段内容,然后用原句回答。

【部编版】九年级下语文《曹刿论战》优质课教案一. 教材分析《曹刿论战》是部编版九年级下册语文教材中的一篇课文,主要讲述了鲁国名将曹刿在长勺之战中,凭借智慧和谋略,成功地劝说鲁庄公治国安邦的故事。

这篇课文旨在让学生了解古代战争中的智谋策略,以及曹刿的忠诚和智慧。

文章语言简练,情节紧凑,具有很高的文学价值和历史价值。

二. 学情分析学生在学习这篇课文之前,已经掌握了基本的文言文阅读能力,对古代历史和文化有一定的了解。

但学生对战争策略和智谋的理解可能较为浅显,需要通过课文学习和讨论,深入理解曹刿的治国理念。

三. 教学目标1.知识与技能:能够熟练朗读课文,理解课文大意,掌握曹刿的治国理念和战争策略。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论,提高文言文阅读能力,培养批判性思维。

3.情感态度与价值观:感受曹刿的忠诚和智慧,树立正确的国家观念和民族精神。

四. 教学重难点1.重点:理解课文内容,把握曹刿的治国理念和战争策略。

2.难点:深入分析课文中的智谋策略,理解曹刿的忠诚和智慧。

五. 教学方法1.自主学习:让学生通过预习,自主掌握课文内容,提高文言文阅读能力。

2.合作讨论:分组讨论课文中的战争策略和智谋,培养学生的批判性思维。

3.案例分析:选取历史上的战争案例,让学生分析其中的智谋策略,加深对课文内容的理解。

六. 教学准备1.课件:制作课件,展示课文内容、战争地图等,帮助学生更好地理解课文。

2.教案:编写详细的教学教案,确保教学过程的顺利进行。

3.参考资料:准备相关的历史资料和战争案例,用于拓展学生的知识视野。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示曹刿的画像,简要介绍曹刿的生平事迹,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)学生朗读课文,教师检查课文掌握情况,对生僻字词进行解释。

3.操练(15分钟)学生分角色朗读课文,模仿古人对话的语气和神态,体会课文中的情感。

4.巩固(10分钟)教师提出问题,引导学生深入思考课文内容,如曹刿为什么能够说服鲁庄公、曹刿的战争策略有何特点等。

《曹刿论战》知识点梳理汇总发生在春秋时期齐国和鲁国的长勺之战曾经得到毛泽东的高度评价,说它采用敌疲我打的方针,是以弱胜强的有名战例。

《曹刿论战》就是谈论这场战争的。

在鲁国的生死存亡之际,曹刿挺身而出,凭着其深远的见识,从容的风度,为弱小的鲁国赢得了这场战争。

一、生字词。

曹刿.(guì) 小惠未徧.(biàn) 小信未孚.(fú) 又何间.(jiàn)焉公与之乘.(chéng) 长勺.(sháo)二.解释课文的重点词语。

(1)重点实词肉食者鄙:鄙,鄙陋,这里指目光短浅。

弗敢加也:加,虚夸,这里指以少报多。

必以信:信,诚实,意思是对神说实话。

小信未孚:孚,为人所信服。

神弗福也:福,赐福、保佑。

公将鼓之:鼓,动词,击鼓。

既克:克,战胜。

望其旗靡:靡,倒下。

(2)通假字小惠未徧。

“徧”同“遍”,遍及。

(3)古今异义牺牲玉帛牺牲,古义:古代祭祀用的猪、牛、羊等。

今义:放弃或损害一方的利益。

小大之狱狱,古义:案件。

今义:监狱。

必以情情,古义:以实情判断。

今义:感情。

忠之属也忠,古义:尽力做好本分的事。

今义:忠诚。

又何间焉间,古义:参与。

今义:中间,空间或时间。

可以一战可以,古义:可以凭借。

今义:可能、能够。

肉食者鄙鄙,古义:鄙陋,这里指指目光短浅。

今义:轻视,看不起。

再而衰再,古义:第二次。

今义:又一次。

(4)一词多义间:肉食者谋之,又何间焉:参与。

又间令吴广之次所旁:暗地。

故:公问其故:缘故。

彼竭我盈,故克之:所以。

属:忠之属也:类。

神情与苏黄不属:类似。

有良田美池之属:类。

以:可以一战:凭借。

必以情:按照。

必以分人:把。

伐:十年春,齐师伐我:兴兵攻打。

伐竹取道,下见小潭:砍伐。

(5)词类活用神弗福也:福,名词用作动词,赐福。

公将鼓之:鼓,名词用作动词,击鼓进军。

(6)省略成分肉食者谋之,又何间焉?——肉食者谋之,(君)又何间焉?乃入见。

——(曹刿)乃入(宫)见(庄公)。

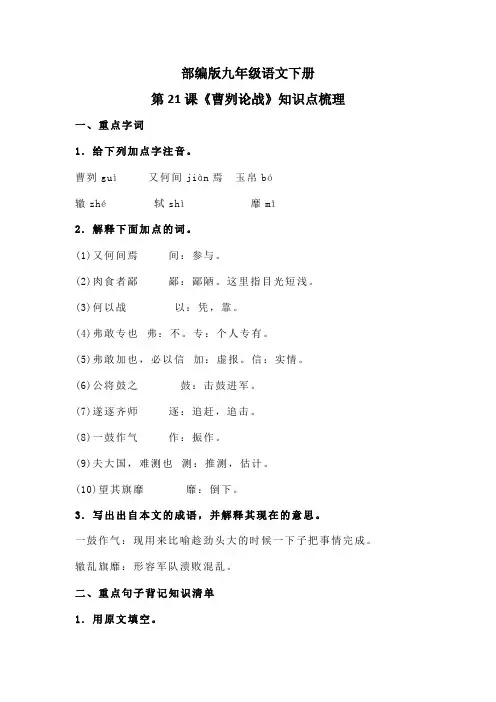

部编版九年级语文下册第21课《曹刿论战》知识点梳理一、重点字词1.给下列加点字注音。

曹刿guì又何间jiàn焉玉帛bó辙zhé轼shì靡mǐ2.解释下面加点的词。

(1)又何间焉间:参与。

(2)肉食者鄙鄙:鄙陋。

这里指目光短浅。

(3)何以战以:凭,靠。

(4)弗敢专也弗:不。

专:个人专有。

(5)弗敢加也,必以信加:虚报。

信:实情。

(6)公将鼓之鼓:击鼓进军。

(7)遂逐齐师逐:追赶,追击。

(8)一鼓作气作:振作。

(9)夫大国,难测也测:推测,估计。

(10)望其旗靡靡:倒下。

3.写出出自本文的成语,并解释其现在的意思。

一鼓作气:现用来比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成。

辙乱旗靡:形容军队溃败混乱。

二、重点句子背记知识清单1.用原文填空。

(1) 肉食者谋之,又何间焉?(2) 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

(3)夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰。

三而竭,彼竭我盈;故克之。

(4)曹刿请见的原因是肉食者鄙,未能远谋。

(5)“忠之属也”具体指的是小大之狱,虽不能察,必以情。

(6)曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是,夫大国,难测也,惧有伏焉。

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)肉食者鄙,未能远谋。

那些吃肉的大官们目光短浅,不能深谋远虑。

(2)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

衣食这类养生的东西,不敢独自享用,一定要把它分给别人。

(3)忠之属也。

可以一战。

战则请从。

这是忠于职守(尽心尽力为人民办好事)之类的事。

凭这一点,就可以跟敌人打一仗了。

如果(跟齐国)作战,就请(让我)跟从(您)。

(4)夫战,勇气也。

作战,要靠勇气。

(5)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

我仔细察看发现了齐军战车轮迹混乱,又远远望见齐军战旗也倒,(知道他们真的败了)所以才(请您下令)追击他们。

三、段背记知识清单默写《曹刿论战》中曹刿分析战争胜利原因的一段话。

既克,公问其故。

对曰:“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

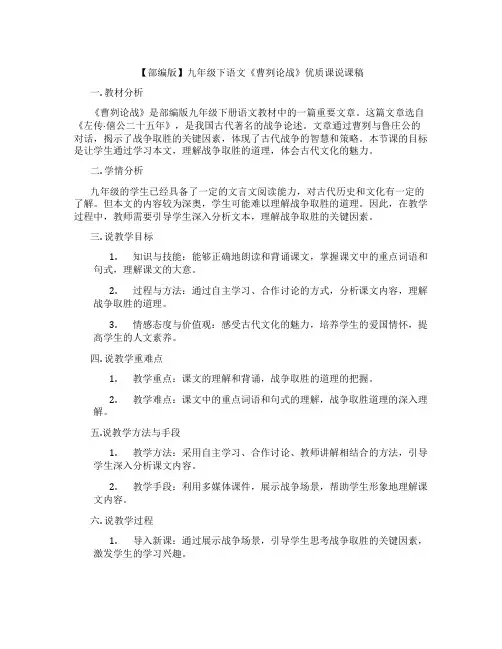

【部编版】九年级下语文《曹刿论战》优质课说课稿一. 教材分析《曹刿论战》是部编版九年级下册语文教材中的一篇重要文章。

这篇文章选自《左传·僖公二十五年》,是我国古代著名的战争论述。

文章通过曹刿与鲁庄公的对话,揭示了战争取胜的关键因素,体现了古代战争的智慧和策略。

本节课的目标是让学生通过学习本文,理解战争取胜的道理,体会古代文化的魅力。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的文言文阅读能力,对古代历史和文化有一定的了解。

但本文的内容较为深奥,学生可能难以理解战争取胜的道理。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生深入分析文本,理解战争取胜的关键因素。

三. 说教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵课文,掌握课文中的重点词语和句式,理解课文的大意。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论的方式,分析课文内容,理解战争取胜的道理。

3.情感态度与价值观:感受古代文化的魅力,培养学生的爱国情怀,提高学生的人文素养。

四. 说教学重难点1.教学重点:课文的理解和背诵,战争取胜的道理的把握。

2.教学难点:课文中的重点词语和句式的理解,战争取胜道理的深入理解。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作讨论、教师讲解相结合的方法,引导学生深入分析课文内容。

2.教学手段:利用多媒体课件,展示战争场景,帮助学生形象地理解课文内容。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示战争场景,引导学生思考战争取胜的关键因素,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生自主朗读课文,理解课文大意,掌握重点词语和句式。

3.合作讨论:分组讨论课文内容,分析战争取胜的道理,培养学生团队合作的能力。

4.教师讲解:针对学生的讨论结果,进行讲解,揭示战争取胜的关键因素。

5.案例分析:通过分析古代战争案例,让学生深入理解战争取胜的道理。

6.课堂小结:总结本节课的学习内容,强调战争取胜的关键因素。

7.作业布置:要求学生朗读、背诵课文,深入理解战争取胜的道理。

一、作者简介《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、军事、外交、文化等各方面情况的一部编年体史书。

相传是春秋时期鲁国史官左丘明所写。

记事起于鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。

《左传》是重要的历史文献,对后世史学产生了很大影响,也是一部优秀的文学著作。

二、故事背景春秋时期,齐与鲁是邻国,齐大鲁小,齐强鲁弱。

齐襄公即位后,政令无常,国内危机四伏,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。

后齐国两个国君齐襄公和公孙无知相继被杀,国内无君。

公子小白抢先回到齐国夺得君位(就是后来的齐桓公)。

即位后,他立即出兵打败鲁军,公子纠被逼死。

但齐桓公仍不甘心,于鲁庄公十年春天,借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。

这就是历史上有名的以弱胜强的“长勺之战”。

三、注释1.曹刿(guì):春秋时鲁国大夫。

著名的军事理论家。

2.十年:鲁庄公十年(公元前684年)。

3.齐师:齐国的军队。

齐,在今山东省中部。

师,军队。

4.伐:攻打。

5.我:指鲁国。

《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。

6.公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。

7.肉食者:吃肉的人,指当权者。

8.谋:谋议。

9.间(jiàn):参与。

10.鄙:鄙陋,目光短浅。

11.乃:于是,就。

12.何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。

13.衣食所安,弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。

安:有“养”的意思。

弗:不。

专:独自专有,个人专有。

14.必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。

一定把它分给别人。

以,把。

人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。

15.遍:一作“徧”,遍及,普遍。

16.牺牲玉帛(bó):古代祭祀用的祭品。

牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。

玉,玉器。

帛,丝织品。

17.加:虚报夸大。

18.小信未孚(fú):(这只是)小信用,未能让神灵信服。

部编版语文九年级下册第六单元20《曹刿论战》教材解读一、课文背景本篇选文又题作“齐鲁长勺之战”或“长勺之战”。

这一战事发生在鲁庄公十年(前684),是齐桓公即位后向鲁国发动的第二次战争。

春秋时期齐与鲁是邻国,都在今山东境内,齐在东北部,鲁在西南部。

齐是一等国,在春秋时期并国三十五(一说三十);鲁是二等国,曾并九国。

齐鲁长勺之战的导火线是齐国的内乱。

《史记·十二诸侯年表》中“鲁庄公十年”一栏云:“齐伐我,为纠故。

”这件事在《史记·齐太公世家》中有详细记载。

无知弑齐襄公发生在鲁庄公八年(前686年),雍林人杀无知则发生在次年春天,大约此后不久小白就做了齐国国君,乾时之战就发生在这一年的秋天。

接着子纠被杀,召忽自杀,管仲请囚。

长勺之战则是半年以后的事。

前此两年,齐桓公(公子小白)与其庶兄公子纠曾进行过激烈的争夺君位的斗争。

当时篡君夺位的公孙无知(齐襄公堂弟)已被杀,齐国一时无君,因此避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白都争相赶回齐国。

鲁庄公支持公子纠主国,亲自率军护送公子纠返齐,并派管仲拦击、刺杀公子小白。

然而鲁国的谋划没有成功,公子小白已出乎意料地抢先归齐,取得了君位。

齐桓公即位后当即反击鲁军,两军交战于乾时(齐地),齐胜鲁败。

乘兵胜之威,齐桓公胁迫鲁国杀掉了公子纠。

齐桓公虽在其庶兄的血泊中巩固了权位,但对鲁国却一直怨恨难平,因此转年春便再次发兵攻鲁,进行军事报复和武力惩罚。

本篇所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。

二、《左传》简介《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部编年体史书。

《史记》和《汉书·艺文志》都认为它是孔子的同代人鲁国史官左丘明所作。

清代有的学者认为系刘歆改编。

近人认为是战国初年人根据各诸侯国史编成。

记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。

书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。

部编版九年级语文下册《曹刿论战》课文详解预习须知一、文学常识及背诵提示本文选自《左转·庄公十年》。

《左传》,即《春秋左氏传》,又称《左氏春秋》,儒家经典之一,是中国古代的史学和文学名著。

旧传为春秋时期左丘明所作,近人认为是战国时人所编。

此篇需背诵。

本文所写的战争是齐鲁两国间的一次战争,因战场在长勺(今山东莱芜东北),又称“长勺之战”,是我国古代以弱胜强的经典战例之一。

知识重点一、全文展示曹刿论战十年春,齐师伐我。

公将战,曹刿请见。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:“小惠未遍,民弗从也。

”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:“小信未孚,神弗福也。

”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:”夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”二、主题概述本文记叙了曹刿与鲁庄公有关齐鲁战争问题的对话和指挥长勺之战的史实,阐明了作战必须取信于民,并运用正确的战略战术,掌握时机才能取胜的道理,表现了曹刿的政治远见和卓越的军事才能。

三、文言知识积累(一)古今异义1.齐师.伐我古义:军队;今义:老师。

2.又何间.焉古义:参与;今义:间隔,空隙。

3.肉食者鄙.古义:浅陋,文中指目光短浅;今义:粗俗,低下。

4.衣食所安.古义:安身;今义:平安,安全。

5.牺牲..玉帛古义:指祭祀用的纯色全体牲畜;今义:为了正义的目的舍弃自己的生命或利益。

6.小大之狱.古义:诉讼事件;今义:监狱。

7.必以情.古义:诚,诚实,文中指诚心;今义:感情,情况。

曹刿论战【教学目标】1.读通读懂课文,积累文言文常用的实词、虚词、特殊句式。

2.把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。

3.了解《左传》及齐鲁长勺之战的背景,分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。

4. 把握曹刿的战略、战术思想,理解鲁军以弱胜强的原因。

【教学重点难点】1.读通读懂课文,积累文言文常用的实词、虚词、特殊句式。

2.分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。

【教学方法】朗读法;自主、合作、讨论法【教学用具】多媒体【教学课时】二课时第一课时教学步骤:一、导入。

中国历史上发生过无数次战争,其中有许多以少胜多,以弱胜强的光辉战例。

像三国时曹操击败袁绍的官渡之战,孙刘联军大败曹操的赤壁之战,东晋谢安、谢石、谢玄等人使北方前秦苻坚统率的百万大军感到“风声鹤唳,草木皆兵”的淝水之战,都给人们留下了深刻的思考,而发生在春秋时期齐国和鲁国之间的长勺之战尤其受到了毛泽东同志的称赞。

毛泽东同志在《中国革命战争的战略问题》一文中指出,长勺之战是“中国战史中弱军战胜强军的有名的战例。

”今天我们学习《曹刿论战》这篇课文就是谈论长勺之战的。

通过学习,我们可以理解在长勺之战中,弱小的鲁国为什么能战胜强大的齐国,曹刿的战略思想是什么,它对我们有哪些启发?二、了解文学常识。

1.《左传》简介。

又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部编年体史书。

2.关于历史散文体例。

历史散文也称史传文,它有国别、编年、纪传三体。

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。

国别体史书有《国语》和《战国策》。

《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。

编年体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。

它的优点是线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。

《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。

部编版初中九年级下册语文《曹刿论战》教案设计《左传》记述的是春秋时期齐国鲁国在长勺进行的一次战争。

这次战争,弱小的鲁国打败了强大的齐国,下面就是小编给大家带来的部编版初中九年级下册语文《曹刿论战》教案设计,希望能帮助到大家!语文《曹刿论战》教案一教学目标:1.知识与技能:(1)了解曹刿的战略.战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。

(2)学习本文以"论战"为中心组织和选择材料,详略得当的特点。

2.过程和方法:(1)加强朗读训练,引导学生在读中思,读中得。

(2)让学生谈谈曹刿和鲁庄公两个人物形象,领会作品的艺术魅力,强化学生的口头表达能力。

3.情感态度和价值观:学习曹刿赤胆忠心的爱国精神。

教学重点和难点:1.重点:了解本文记述战争详略得当的特点。

2.难点:理解曹刿有关战争问题的论述。

教学过程一、导入上节课,我们朗读了全文并合作疏通了文意,同学们在词语解释和句子的翻译上还有什么困难吗?(有则帮助解决)今天,就让我们来一起关注文章的内容。

课文的题目是《曹刿论战》,那么他是如何论战的呢?曹刿通过他的“论”又表现出怎样的形象特点呢?让我们通过具体的分析来共同了解一下吧。

二、研读第一小节1.让学生齐读第一小节2.提问:面对“齐师伐我”这样的局面,曹刿有何反应?3.让学生思考:一个“请”字说明什么?曹刿是何身份呢?那么在“齐师伐我”这件事上同乡人和曹刿的态度有何不同呢?让学生再读两人的对话,并指名学生翻译这两句。

“肉食者谋之,有何间焉?”看出同乡人对战事漠不关心,觉得事不关己。

而曹刿的一番“肉食者鄙,未能远谋”的言论,不仅道出了他请见的原因,而且表现出他是一个关心国事,有责任感的人。

教师总结:从曹刿的请见中,我们可以看到作为一个普通的百姓,在国难当头之时,他主动请求进见鲁庄公,足见他一腔爱国的热情和一份以国事为己任的责任心。

4.�鲁庄公之后,曹刿和鲁庄公讨论了什么问题?5.齐读这一部分,让学生看看鲁庄公认为作战的条件是什么,曹刿又是怎样评价的。

2020年春季上学期部编版

曹刿论战《左传》左丘明(春秋末期鲁国人历史学家)·讲述曹刿在长勺之战中对此次战争的一番评论,并在战时活用“一鼓作气,再而衰,三而竭”的原理击退强大的齐军的史实。

·文章说明了在战争中如何正确运用战略防御原则——只有“取信于民”,实行“敌疲我打”的正确方针,选择反攻和追击的有利时机,才能以小敌大,以弱胜强。

·说明了战略防御的原则,是后发制人,以小敌大、以弱胜强的著名战例。

1.十年春,齐师伐我,

鲁庄公十年的春天,齐国军队来攻打我们鲁国,

伐:进攻。

齐师:齐国的军队。

2.公将战,曹刿请见。

鲁庄公将要应战。

曹刿请求拜见(鲁庄公)。

将:将要。

3.其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”

他的同乡说:“有居高位享厚禄的人谋划这件事的,你又何必参与呢?

肉食者:“居高位享厚禄的人。

间:参与。

谋:谋划。

4.刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”

曹刿说:“有权势的人目光短浅,不能深谋远虑。

”

鄙:鄙陋。

这里指目光短浅。

远谋:深谋远虑。

5.乃入见。

问:“何以战?”

于是他拜见鲁庄公。

曹刿问鲁庄公:“您凭借什么和齐国作战?”

乃:于是,就。

何以战:就是“以何战”,凭什么作战?以,凭、靠。

6.公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”

鲁庄公说:“衣食(这类)养生的东西,(我)不敢独自享用,一定把它们分给臣子。

”衣:衣服。

食:食物。

安:有“养”的意思。

弗:不。

专:个人专有。

7.对曰:“小惠未徧,民弗从也。

”

曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,百姓是不会听从您的。

”

徧:通“遍”普遍,遍及。

惠:恩惠。

从:听从,服从。

8.公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”

鲁庄公说:“祭祀用的猪、牛、羊、玉和丝织品,我不敢虚报,必须对神说实话。

”

牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。

牺牲,指猪、牛、羊等。

玉帛,玉和丝织品。

加:虚报。

信:实情。

9.对曰:“小信未孚,神弗福也。

”

曹刿回答说:“小信用不能被人所信服,神不会保佑(你)。

”

孚:为人所信服。

福:赐福,保佑。

10.公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”

鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,(也)一定根据实情合理裁决。

”狱:案件。

虽:即使。

察:明察。

必:一定。

以:根据。

情:(以)实情判断。

11.对曰:“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”

曹刿回答说:“(这是)尽了本职的一类(事情)。

可以(凭这个条件)去打仗。

作战时请允许我跟随着去。

”

忠:尽力做好分内的事。

属:类。

可以:可,可以;以,凭借。

请:请允许。

从:跟从。

12.公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

鲁庄公和曹刿共同坐一辆战车,在长勺(和齐军)作战。

鲁庄公一上阵就要击鼓进军。

鼓:击鼓进军。

战于长勺:倒装句,于长勺战。

之:此为助词,补足音节,无实在意义。

13.刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

曹刿说:“(现在)不行。

”齐军擂过三通战鼓。

14.刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

曹刿说:“可以了。

”齐军大败。

鲁庄公又要下令追击齐军。

驰:驱车(追赶)。

败绩:大败。

之:齐军(也有一些教材译为“补足音节”同“公将鼓之”的“之”,两个解释都可以用,或者听老师的要求。

)

15.刿曰:“未可。

”下视其辙,

曹刿说:“(还)不行。

”下了战车,察看齐军车轮轧出的痕迹,

下:下车。

视:察看。

其:他们的。

辙:车轮轧出的痕迹。

16.登轼而望之,曰:“可矣。

”遂逐齐师。

又登上车,手扶车前的横木,远望齐军的队形,说:“可以了。

”于是追击齐军。

轼:古代车厢前边的横木,供乘车人扶手用。

遂:于是,就。

逐:追击。

望:瞭望,眺望。

17.既克,公问其故。

战胜齐军后,鲁庄公询问曹刿取胜的原因。

既克:战胜齐军后。

既,已经。

克:战胜,攻下其:其中的。

故:原因。

18.对曰:“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

曹刿回答说:“作战,要靠勇气。

第一次击鼓进军能够振作士气;第二次击鼓士气就开始低落了;第三次击鼓时士气就耗尽了。

对方的士气耗尽了,而我方的士气正旺盛,所以能战胜齐军.

夫:发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义。

鼓:击鼓作:振作。

再:第二次。

衰:衰弱。

竭:枯竭。

彼:他们的。

盈:充满。

这里指士气旺盛。

故:所以克:战胜。

19.夫大国,难测也,惧有伏焉。

(齐是)大国,是难以推测的,(我)恐怕在那儿有埋伏。

测:估计,推测。

惧:恐怕。

伏:埋伏。

焉:“于之”,语气助词。

20.吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”

我看到他们车轮的印迹杂乱,望见战旗倒下,所以才追击齐军。

”

靡(mǐ):倒下。

故:所以。

之:代词,指,齐军。

通假字

小惠未徧:通“遍”,普遍,遍及。

一词多义

1.故:(公问其故)原因,缘故

(故逐之)所以

2. 从:(民弗从)跟从

(战则请从)跟随

3.其:(其乡人曰)代他的,这里指曹刿

(吾视其辙乱)他们,指齐军

4.以:(何以战)(可以一战)凭借

(必以信)按照

(必以分人)把

5.请:(曹刿请见)请求

(战则请从)允许

6.之:(小大之狱)助词,的

(公与之乘)代词,代曹刿

7.加:(既加冠,益慕圣贤之道)戴上

(牺牲玉帛,弗敢加也)虚报

8. 间:(又间(jiàn)令吴广之次所旁丛祠中)暗暗地,私自

(颓然乎其间(jīan)者)中间,当中

(肉食者谋之,又何间(jiàn)焉)参与

(安得广厦千万间)表示房屋的量词

(扁鹊见蔡桓公,立有间)一会儿,顷刻

(中间力拉崩倒之声)夹杂

(虽与外人间隔)间断

(奉命于危难之间)时刻

(时时而间进)偶尔

9.焉:(又何间焉)句末语气词,相当于"呢"

(惧有伏焉)兼词,于此,在哪里。