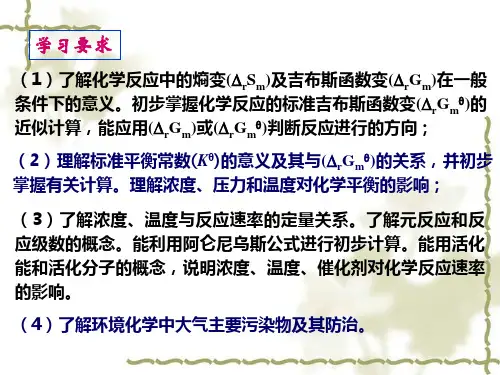

第二章 化学反应的方向部分作业的提示

- 格式:doc

- 大小:195.50 KB

- 文档页数:4

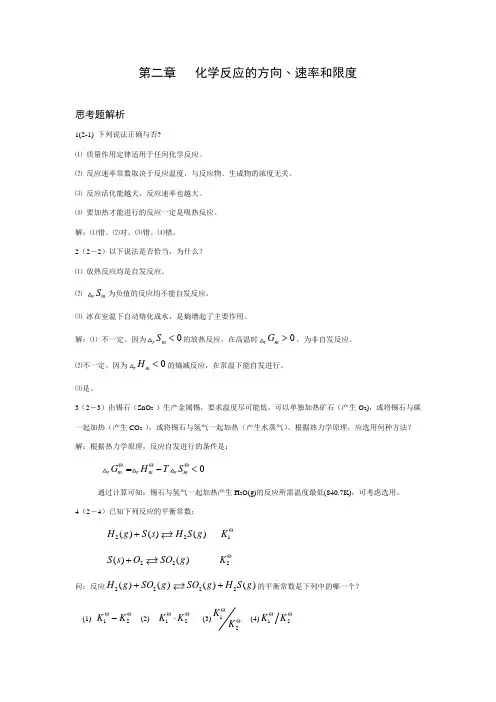

第二章 化学反应的方向﹑速率和限度思考题解析1(2-1) 下列说法正确与否?⑴ 质量作用定律适用于任何化学反应。

⑵ 反应速率常数取决于反应温度,与反应物﹑生成物的浓度无关。

⑶ 反应活化能越大,反应速率也越大。

⑷ 要加热才能进行的反应一定是吸热反应。

解:⑴错。

⑵对。

⑶错。

⑷错。

2(2-2)以下说法是否恰当,为什么? ⑴ 放热反应均是自发反应。

⑵rm S 为负值的反应均不能自发反应。

⑶ 冰在室温下自动熔化成水,是熵增起了主要作用。

解:⑴ 不一定。

因为0rm S <的放热反应,在高温时0r m G >,为非自发反应。

⑵不一定。

因为0rm H <的熵减反应,在常温下能自发进行。

⑶是。

3(2-3)由锡石(SnO 2 )生产金属锡,要求温度尽可能低。

可以单独加热矿石(产生O 2),或将锡石与碳一起加热(产生CO 2 ),或将锡石与氢气一起加热(产生水蒸气)。

根据热力学原理,应选用何种方法? 解:根据热力学原理,反应自发进行的条件是:0r m r m rm G H TS ΘΘΘ=-<通过计算可知:锡石与氢气一起加热产生H 2O(g)的反应所需温度最低(840.7K),可考虑选用。

4(2-4)已知下列反应的平衡常数:22()()()H g S s H S g + 1K Θ22()()S s O SO g + 2K Θ问:反应2222()()()()H g SO g SO g H S g ++的平衡常数是下列中的哪一个?(1)12K KΘΘ- (2)12K KΘΘ⋅(3)12K KΘΘ (4)12K K ΘΘ解:应为(4)12K K ΘΘ5(2-6)评论下列陈述是否正确: ⑴ 因为()rm G T RTΘ=-㏑K Θ,所以温度升高,平衡常数减少。

⑵()(298.15)ir m f m vG T G K ΘΘ≈∑(生成物)+(298.15)if m vG K Θ∑(反应物)⑶ CaCO 3 在常温下不分解,是因为其分解反应为吸热反应;在高温(T>1173K)下分解,是因为此时分解放热。

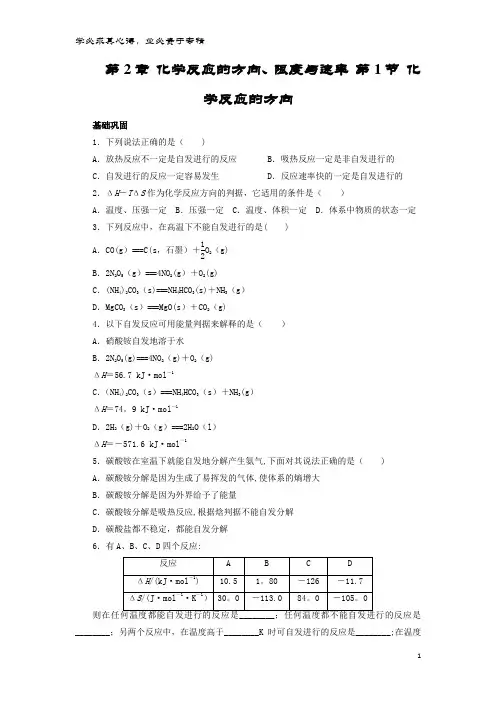

第2章化学反应的方向、限度与速率第1节化学反应的方向基础巩固1.下列说法正确的是()A.放热反应不一定是自发进行的反应B.吸热反应一定是非自发进行的C.自发进行的反应一定容易发生D.反应速率快的一定是自发进行的2.ΔH-TΔS作为化学反应方向的判据,它适用的条件是()A.温度、压强一定 B.压强一定C.温度、体积一定 D.体系中物质的状态一定3.下列反应中,在高温下不能自发进行的是( )A.CO(g)===C(s,石墨)+12O2(g)B.2N2O5(g)===4NO2(g)+O2(g)C.(NH4)2CO3(s)===NH4HCO3(s)+NH3(g)D.MgCO3(s)===MgO(s)+CO2(g)4.以下自发反应可用能量判据来解释的是()A.硝酸铵自发地溶于水B.2N2O5(g)===4NO2(g)+O2(g)ΔH=56.7 kJ·mol-1C.(NH4)2CO3(s)===NH4HCO3(s)+NH3(g)ΔH=74。

9 kJ·mol-1D.2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6 kJ·mol-15.碳酸铵在室温下就能自发地分解产生氨气,下面对其说法正确的是()A.碳酸铵分解是因为生成了易挥发的气体,使体系的熵增大B.碳酸铵分解是因为外界给予了能量C.碳酸铵分解是吸热反应,根据焓判据不能自发分解D.碳酸盐都不稳定,都能自发分解6.有A、B、C、D四个反应:________;另两个反应中,在温度高于________K时可自发进行的反应是________;在温度低于________K时自发进行的反应是________。

能力提升7.下列有关反应的方向说法正确的是()A.放热的自发过程都是熵值减小的过程B.吸热的自发过程常常是熵值减小的过程C.水自发地从高处流向低处,是趋向能量最低状态的倾向D.只根据焓变来判断化学反应的方向是可以的8.能用能量判据判断下列过程的方向的是( )A.水总是自发地由高处往低处流B.放热反应容易自发进行,吸热反应不能自发进行C.有序排列的火柴散落时成为无序排列D.多次洗牌以后,扑克牌的毫无规律的混乱排列的几率大9.对于化学反应能否自发进行,下列说法中错误的是()A.若ΔH<0,ΔS>0,任何温度下都能自发进行B.若ΔH>0,ΔS<0,任何温度下都不能自发进行C.若ΔH>0,ΔS>0,低温时可自发进行D.若ΔH<0,ΔS<0,低温时可自发进行10.已知“凡气体分子总数增大的反应一定是熵增加的反应”.下列反应不可能自发进行的是( )A.2O3(g)===3O2(g)ΔH<0B.2CO(g)===2C(s)+O2(g)ΔH>0C.N2(g)+3H2(g)===2NH3(g) ΔH<0D.CaCO3(s)===CaO(s)+CO2(g)ΔH>011.已知100 kPa、298。

一、知识点反应条件对化学平衡的影响(1)温度的影响:升高温度,化学平衡向吸热方向移动;降低温度,化学平衡向放热方向移动。

(2)浓度的影响:增大反应物浓度或减小生成物浓度,化学平衡向正反应方向移动;减小反应物浓度或增大生成物浓度,化学平衡向逆反应方向移动。

(3)压强的影响:增大压强,化学平衡向气体分子数减小的方向移动;减小压强,化学平衡向气体分子数增大的方向移动。

(4)催化剂:加入催化剂,化学平衡不移动。

二、知识梳理考点1:反应焓变与反应方向1.多数能自发进行的化学反应是放热反应。

如氢氧化亚铁的水溶液在空气中被氧化为氢氧化铁的反应是自发的,其△H(298K)==-444.3kJ·mol—12.部分吸热反应也能自发进行。

如NH4HCO3(s)+CH3COOH(aq)==CH3COONH4(aq)+CO2(g)+H2O(l),其△H (298K)==+37.30kJ·mol—1。

3.有一些吸热反应在常温下不能自发进行,在较高温度下则能自发进行。

如碳酸钙的分解。

因此,反应焓变不是决定反应能否自发进行的唯一依据。

考点2:反应熵变与反应方向1.熵:描述大量粒子混乱度的物理量,符号为S,单位J·mol—1·K—1,熵值越大,体系的混乱度越大。

2.化学反应的熵变(△S):反应产物的总熵与反应物总熵之差。

3.反应熵变与反应方向的关系(1)多数熵增加的反应在常温常压下均可自发进行。

产生气体的反应、气体物质的量增加的反应,熵变都是正值,为熵增加反应。

(2)有些熵增加的反应在常温下不能自发进行,但在较高温度下则可自发进行。

如碳酸钙的分解。

(3)个别熵减少的反应,在一定条件下也可自发进行。

如铝热反应的△S==—133.8J·mol—1·K—1,在点燃的条件下即可自发进行。

考点3:熵增加原理以及常见的熵增过程1.自发过程的体系趋向于有序转变为无序,导致体系的熵增加,这一经验规律叫熵增加原理,也是反应方向判断的熵判据。

知识点1·化学反应的方向和限度一、 化学反应的方向(一)相关概念(1)自发过程:在一定温度和压强下,不需借助光、电等外部力量就能自动进行的过程。

(2) 自发反应:在一定温度和压强下,无需外界帮助就能自动进行的反应,称为自发反应。

注:自发自发过程可以是物理过程,不一定是自发反应。

但自发反应一定是自发过程。

(3) 自发反应与非自发反应注:a. 自发反应与非自发反应是可以相互转化的,某一条件下的自发反应在另一条件下可能是非自发反应。

如常温下,2NO + O 2 == 2NO 2是自发反应;高温下,其逆反应是自发反应。

b. 大部分自发反应在常温常压下即可自发进行且进行完全,如酸碱中和反应等。

但在一定条件下才能进行的反应也可能是自发反应,如氢气的燃烧需要点燃,但属于自发反应,所以自发反应与反应条件无必然联系。

例1-1: 过程的自发性的作用是( A )A. 判断过程的方向B. 确定过程是否一定发生C. 判断过程发生的速率D. 判断过程的热效应 例1-2: 下列过程是非自发的是( D )A. 水由高处向低处流B. 天然气的燃烧C. 铁在潮湿的空气中生锈D. 室温下水结成冰(二)化学反应方向的判据 1. 反应焓变与反应方向2. 反应熵变与反应方向(1)熵① 熵:在密闭条件下,体系由有序自发地转变为无序的倾向,这种推动体系变化的因素称为熵。

符号:S ,单位:J ·mol -1·K -1或J/(mol ·K)。

② 实质:熵是衡量体系混乱度大小的物理量,即表示体系的不规则或无序状态程度的物理量,是物质的一个状态函数。

熵值越大,体系的混乱度越大。

③ 影响熵(S )大小的因素a. 同一条件下,不同的物质熵值不同。

b. 同一物质的熵与其聚集状态及外界条件有关,如对同一物质而言:S(g) > S(l) > S(s)。

c. 与物质的量的关系:物质的量越大,分子数越多,熵值越大。

(2)熵变① 熵变:反应前后体系熵的变化称为熵变,符号为:△S ,单位为:J ·mol -1·K -1或J/(mol ·K)。

《化学反应的方向》课例分析新课程倡导的是"一切为了学生的发展"的教学理念,强调了学生才是课堂的主体。

作为教师首先要激发学生的情感,创造良好的课堂气氛;其次课堂语言简洁明了,讲解清晰化、条理化、生动化,学生能学得容易、学得轻松、学得愉快。

下面结合《化学反应的方向》的具体实例,谈一下自己的认识。

教材:鲁科版《化学反应原理(选修)》内容:第二章第1节化学反应的方向一、教材分析在高中教材中出现熵变及化学反应方向问题具有提升学生对化学反应的认识及利用的价值。

应首先认识到这部分内容的重要性,并在教学中渗透这种意识,提高学生探究学习的积极性,才能使后面似乎"枯燥"的内容受到学生的重视,去认真对待。

二、学情分析通过初中化学和高中化学必修课程的学习,学生已经积累了关于化学反应存在方向的感性认识。

在此基础上,本节明确提出化学反应的方向问题,通过分析最常见的等温、等压条件下决定反应方向的因素,介绍判断反应在一定条件下能否发生,以及在什么条件下可以发生的意义、思路和方法。

三、课程内容标准解读新课程标准:能用焓变和熵变说明化学反应的方向解读课时目标:学生能说出熵变与焓变对化学反应方向的影响;并能根据关系式H-TS定量判断反应的方向。

通过分析关系式 H-TS ,学生能够根据反应焓变的吸热或放热、反应熵变的熵增或熵减定性分析反应焓变和反应熵变对反应方向的影响。

四、教学重难点化学反应的方向由焓变和熵变共同决定五、教学方法在教学中要使复杂问题简单化:不在"自发反应"、"熵"等概念上纠缠,充分利用教材中提供的化学反应和数据,学生通过对数据的观察和分析获得感性认识。

六、学习方法自主学习,合作探究七、教学环节及评析【图片导入】师:播放公路上成群结队汽车的图片。

为了减轻汽车尾气造成的大气污染,人们提出通过2NO+2CO=N2+2CO2来处理,这一方案是否可行?评析:从学生十分熟悉的汽车尾气的治理为切入点,将学生引入化学反应的方向这一主线索,体会到研究化学反应方向的意义。

第二章 化学反应的方向一、选择题(每题2分,共40分)1.如果系统经过一系列变化,最后又变到初始状态,则系统的 (A ) Q =0,W =0,ΔU =0,ΔH =0 (B ) Q ≠ 0,W ≠0,ΔU =0,ΔH =Q (C )Q =-W ,ΔU =Q+W ,ΔH =0 (D ) Q ≠ W ,ΔU =Q+W ,ΔH =02.体系的性质有广延性质和强度性质,下列哪一组均属广延性质 (A )T ,V ,H ,U ; (B )U ,S ,G ,H ; (C )S ,H ,G ,T (D )S ,T ,V ,G 。

3.在下列反应中,r m ΔH 等于AgBr(s)的f m ΔH 的反应是 (A ). Ag+ (aq) + Br- (aq) → AgBr (s) (B ). 2Ag (s) + Br 2 (g)→2AgBr (s)(C ). Ag (s) +12 Br 2 (l) → AgBr (s) (D ) Ag (aq) +12Br 2 (g) → AgBr (s)4.若某体系所吸收的热量,全部用于体系的内能增加,则所需的条件是:①封闭系统 ②不做体积功和其它功 ③恒压 ④恒温(A )①和②; (B )①和③;(C )①和④;(D )②和④。

5.一般来说,以下哪种情况会导致熵值较小? (A) 分子数较多; (B )气体的量增加; (C) 分子对称性增加; (D )固体物质液化。

6.在标准条件下石墨燃烧反应的焓变为-393.6 kJ·mol-1,金刚石燃烧反应的焓变为-395.5kJ·mol-1,则石墨转变成金刚石反应的焓变为 (A ). -789.1 kJ·mol-1 (B ). 0 (C ). +1.9 kJ·mol-1 (D )-1.9 kJ·mol-17.25℃时NaCl 晶体在水中的溶解度约为6 mol·L -1,若在1L 水中加入1 mol NaCl ,则 NaCl (s) + H 2O (l) → NaCl (aq)的(A ). ΔS > 0,ΔG > 0 (B ) ΔS > 0,ΔG < 0 (C ). ΔG > 0,ΔS < 0 (D ). ΔG < 0,ΔS < 0 8.下列物质中可以认为具有最大摩尔熵的是(A ). Li (g) (B ). Li (s) (C ). LiCl·H 2O (s) (D ). Li 2CO 3 (s) 9.下列反应中,r m ΔS 值最大的(A ). C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g) (B ). 2SO 2 (g) + O 2 (g) →2SO 3 (g)(C ). CaSO 4 (s) + 2H 2O (l) → CaSO 4·2H 2O (s) (D ). 2NH 3 (g) →3H 2 (g) + N 2 (g) 10.下列热力学函数中数值不为零的是:(A )f m ΔH (Cl 2,g);(B )f m ΔG (Br 2,l);(C )f m ΔG (Hg,l);(D )m S (H 2,g)。

11.已知f m ΔH (N 2O 4,g)=9.2kJ·mol -1,则N 2O 4生成反应的热化学方程式是 (A)N 2(g)+2O 2(g)→N 2O 4(g) ,r m ΔH =9.2kJ·mol -1; (B)N 2(g)+2O 2(g)→N 2O 4(g),r m ΔH =-9.2kJ·mol -1; (C)O 2(g)+12N 2(g)→12N 2O 4(g),r m ΔH =-9.2kJ·mol -1; (D)2N 2(g)+4O 2(g)→2N 2O 4(g),r m ΔH =18.4kJ·mol -1。

12.已知298K 时,反应2N 2O 3(g)→2N 2(g)+3O 2(g)的r m ΔG =-278.8kJ·mol -1,则该温度下的f m ΔG (N 2O 3,g)是(A)278.8kJ·mol -1;(B)-278.8kJ·mol -1;(C)139.4kJ·mol -1;(D)-139.4kJ·mol -1。

13.在298 K ,下列反应中r m ΔH 与r m ΔG 最接近的是 (A). CCl 4 (g) + 2H 2O (g) →CO 2 (g) + 4HCl (g) (B). CaO (s) + CO 2 (g) → CaCO 3 (s) (C). Cu 2+ (aq) + Zn (s) → Cu (s) + Zn 2+ (aq)(D). Na (s) + H + (aq) + H 2O (l) → Na + (aq) +1/2H 2 (g) + OH - (aq)14.将固体NH 4NO 3溶于水中,溶液变冷,则该过程△G ,△H ,△S 的符号为 (A )+,-,-; (B )+,+,-;(C )-,+,-; (D )-,+,+。

15.已知-122r m 1MnO (s)=MnO(s)+O (g)ΔH =134.8kJ mol 2⋅-12r m MnO (s)+Mn(s)=2MnO(s)ΔH =-250.1kJ mol ⋅则MnO 2的生成热-1f m ΔH (kJ mol )⋅为(A )519.7;(B )-317.5; (C )-519.7;(D )317.5。

16.下列物质中,f m ΔH 不等于零的是:(A )Fe (s ); (B) Cl(l); (C) C(石墨); (D) Ne(g)。

17.反应CaO (s) + H 2O (l) = Ca(OH)2(s) 在298K 和标准状态下是自发的,其逆反应在高温下为自发进行的反应。

那么正反应是(A) r m ΔH >0 , r m ΔS >0; (B) r m ΔH <0 , r m ΔS <0; (C) r m ΔH >0 , r m ΔS <0; (D) r m ΔH <0 , r m ΔS >0。

18.已知f m ΔG (AgCl) = -109.6KJ/mol ,则反应 2AgCl (s) = 2Ag (s) + Cl 2(g)的r m ΔG 为 (A )- 219.2 KJ/mol (B) - 109.6 KJ/mol (C) 219.2 KJ/mol (D) 109.6 KJ/mol 19.下列变化为绝热过程的是(A )体系温度不变; (B )体系不从环境中吸收热量; (C )体系与环境无热量交换; (D )体系内能保持不变。

20.下列反应在常温下均为非自发反应,在高温下仍为非自发的是(A )221Ag O(s)2Ag(s)+O (g)2→; (B )23233Fe O (s)+C(s)2Fe(s)+CO (g)22→;(C )242N O (g)2NO (g)→; (D )261266C(s)+6H O(g)C H O (s)→。

二.填空题(每空2分,共40分)21 . 2 mol Hg(l)在沸点温度(630K )蒸发过程中所吸收的热量为109.12 kJ 。

则汞的标准摩尔蒸发焓m ΔH vap = ;该过程对环境做功W= ,ΔU = ,ΔS = ,ΔG = 。

22.已知25℃时,-1f m 2ΔH (Br ,g)=30.71 kJ mol ⋅,-1f m 2ΔG (Br ,g)=3.14 kJ mol ⋅,则Br 2(l)的标准摩尔蒸发熵为 J·mol -1·K -1,正常沸点为 ℃ 23. 下列过程的熵变的正负号分别是 a. 溶解少量盐于水中,r m ΔS 是 号; b. 纯碳和氧气反应生成CO(g),r m ΔS 是 号; c. 液态水蒸发变成H 2O(g),r m ΔS 是 号;d. CaCO 3(s)加热分解为CaO(s)和CO 2(g),r m ΔS 是 号;24.孤立体系,可逆循环过程的熵变为 ;不可逆过程的熵变 。

25.有A ,B ,C ,D 四个反应器,在298K 时反应的热力学函数分别如下表所示,则在标准状态下,任何温度都能自发进行的反应是 ,任何温度都不能自发进行的反应是 ;另两个反应中,温度高于 ℃时可自发进行的反应是 ,温度低于 ℃时可自m /kJ m S /J mol ⋅26.将下物质按摩尔熵值由小到大排列,其顺序为 。

LiCl(s); Li(s); Cl 2(g); I 2(g); Ne(g)三.计算题(每题10分,共20分)27.根据下面的热力学数据通过计算说明在298 K ,标准压力下,用C 还原Fe 2O 3生成Fe 和CO 2在热力学上是否可能?若要反应自发进行,温度最低为多少?Fe 2O 3(s) Fe(s) C(s) CO 2(g)1/kJ mol f m H -∆⋅ -822 0 0 -393.5 1/kJ mol f m G -∆⋅ -741 0 0 -394.411/J mol K m S --⋅⋅ 90 27.2 5.7 21428. 已知:(1)O(g)3N (g)2NH O(l)3H (g)4N 2322+→+;1(1)1011.5kJ mol r m H -∆=⋅ (2)O(l)H (l)H N (g)3H O(g)N 24222+→+ ; 1(2)317.3kJ mol r m H -∆=-⋅(3)O(l)H (l)H N (g)O 21(g)2NH 24223+→+; 1(3)143kJ mol r m H -∆=-⋅ (4)(g)O 21(g)H O(l)H 222+→ ; 1(4)285.8kJ mol r m H -∆=⋅又12(N O,g)82.1kJ mol f m H -∆=⋅,试通过两种途径求3(NH ,g)f m H ∆。