中国科技大学7环境监测新技术导论

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:37

致敬|环境工程领域院士全名单(26人)按照中国工程院官网信息整理(官网按照姓名拼音首字母和是否资深院士等排列)1、中国工程院环境与轻纺学部(1)1 / 28郝吉明(1946.8.25- )大气污染防治专家。

出生于山东省梁山县。

1970年毕业于清华大学,1981年获清华大学硕士学位,1984年获美国辛辛那提大学博士学位。

现任清华大学教授、博士生导师,环境科学与工程研究院院长。

经过30年的系统研究,在酸雨控制规划方面取得的成果,为确定我国酸雨防治对策起了主导作用。

建立了城市机动车污染控制规划方法,推动我国机动车污染控制的进程。

针对我国大气污染的特点,发展了特大城市空气质量改善的理论与技术方法,推动我国区域性大气复合污染的联防联控。

获国家科技进步一等奖1项、二等奖2项,国家自然科学二等奖1项;获国家级教学成果一等奖2项。

2006年被评为国家级教学名师。

代表性著作有:《燃烧源可吸入颗粒物的物理化学特征》、《大气污染控制工程》、《燃煤二氧化硫污染控制技术手册》、《酸沉降临界负荷及其应用》、《城市机动车排放污染控制》等。

兼任世界工程组织联合会工程与环境委员会委员。

2005年当选为中国工程院院士。

2 / 28(2)贺泓(1965.01.15-),大气污染防治(环境催化)专家。

河北省邯郸市人。

1994年毕业于日本东京大学,获理学博士学位。

现任中国科学院生态环境研究中心副主任,区域大气环境研究卓越创新中心首席科学家。

在日本、美国、加拿大留学和工作11年。

回国后主要研究方向为环境催化与非均相大气化学过程,目前重点致力于环境催化体系设计、技术研发及其在大气污染物催化净化方面的应用,取得了柴油车排放污染控制、室内空气净化和大气灰霾成因及控制方面的系列成果。

发表《环境催化--原理及应用》中文专著一部,英文专著两章节,学术论文380余篇(SCI论文338篇)。

获授权中国和国际发明专利40余项。

2011年获国家技术发明二等奖;2014年获国家科学技术进步奖二等奖;2017年获何梁何利基金科学与技术创新奖。

‚大气物理学与大气环境‛博士培养点自我评估报告中科院研究生院学位评定委员会及学科评议组:大气物理学与大气环境专业是中国科学院研究生院学位委员会于2003年审核通过并有权招收博士研究生的学科专业。

经过6年的建设与发展,本专业具有较强的学科竞争优势,科研条件优越,队伍实力雄厚,研究经费充足,科研成果突出,已培养了一批高质量的优秀博士研究生,是合肥研究院重要的学科领域之一。

现根据《通知》要求客观全面的自我评估如下:一、学术队伍本专业主要以激光主动信息获取与遥感信息定量化需求为任务进行科学实验、研究工作。

现有在编研究员20人,副研究员(包括高级工程师、高级实验师)16人,助研(包括工程师、实验师)9人。

具有博士学位18人,硕士学位18人。

本专业现有学术带头人20人,其中博士生导师20人,硕士生导师9人,平均年龄48岁不到,正是年富力强的时期。

他们不但具有宽广、渊博的知识和高深的学术造诣,而且思想作风正派,学术气氛活跃,治学严谨,教书育人,团结合作,在国内同行中具有较高影响。

本专业学术带头人的知识结构、年龄结构以及专业技术职务结构较为合理,学术思想端正,能持续不断地进行高水平的教学和研究工作,整体学术水平在国内同类学科中处于前列。

二、科学研究本专业研究领域宽,经费强度大,科研水平高,成果突出,优势明显,在国内同一学科中居于先进行列,并在国际同行中有一定影响。

在激光大气传输和大气气溶胶性质及其探测技术(如大气风场、气溶胶和重要气体成分等激光雷达探测技术)、大气遥感基础与技术应用、大气光学环境监测技术基础与应用等三个研究方向始终保持国内领先地位,在一些优势研究方向上达到国际先进水平。

具体为:大气气溶胶探测:以大气气溶胶的气候效应和环境效应为牵引,发展大气气溶胶探测的激光雷达技术、地基光学遥感技术和卫星遥感技术,包括气溶胶粒子谱仪、太阳辐射计等,长期系统地探测大气边界层、对流层和平流层气溶胶光学性质、微物理性质研究及其相关的温室气体浓度和气象参数(温度、湿度、云等)的高分辨率垂直分布廓线,建立相应的高分辨时空分布数据库和统计特征模型,研究它们的时空分布结构、变化规律、引起变化的主要因素及其对气候和环境的影响,为气候变化与环境评估研究模式的建立奠定物理化学及动力学过程的基础。

考研环境工程专业解析及就业方向考研环境工程专业解析及就业方向热门专业年年都吸引大批考生填报,但是热门专业一定能找到好工作吗?哪些行业就业前景广阔?对于考研的学子们来说,选择一个适合自己的院校专业是非常重要的。

为帮助大家更好地复习备考,搜集整理了考研十九大热门专业解读,希望各位同学都能够很好地选择到属于自己的专业。

【环境工程】一、专业解析(一)学科简介环境工程专业属于工科学科中环境科学与工程下设的一个二级学科。

它是一门综合应用自然科学、社会科学原理和工程技术手段协调环境与发展,保护和改善环境质量的新兴的综合性、边缘性学科。

它的主要任务是研究保护和改善环境质量的理论、技术原理和工程措施。

(二)培养目标1.熟悉环境科学发展前沿,掌握系统的环境工程基础理论和实验技能。

2.具备较强的环境工程基础研究、应用研究、科技开发和环境规划及管理能力,以便应对高层次科研和工程技术,成为专门性人才。

各招生单位研究方向和考试科目不同,在此以北京交通大学为例:(三)研究方向北京交通大学环境工程专业主要研究领域:01交通环境规划与管理02交通环境系统分析与评价(四)考试科目①101思想政治理论②201英语一③302数学二④944环境管理概论二、推荐院校以下院校是该专业研究生院实力较强者,建议选报:清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学、西安建筑科技大学、浙江大学、华南理工大学、北京大学、大连理工大学、南京大学、重庆大学、天津大学、北京理工大学、华东理工大学、湖南大学、上海交通大学、华中科技大学、中国矿业大学、河海大学、北京师范大学、东华大学、昆明理工大学、兰州大学、武汉大学、武汉理工大学、北京工业大学、四川大学、山东大学、南开大学、东南大学。

三、相同一级学科下的其他相关专业环境科学四、课程设置(以天津大学为例)主要课程名称:科学技术论与方法论、第一外国语、工程数学基础、计算机技术及应用基础、现代企业管理引论、现代管理学、实验技能、环境工程基础、现代环境工程理论、传递过程原理、高级水污染控制理论与技术、现代环境监测理论与技术。

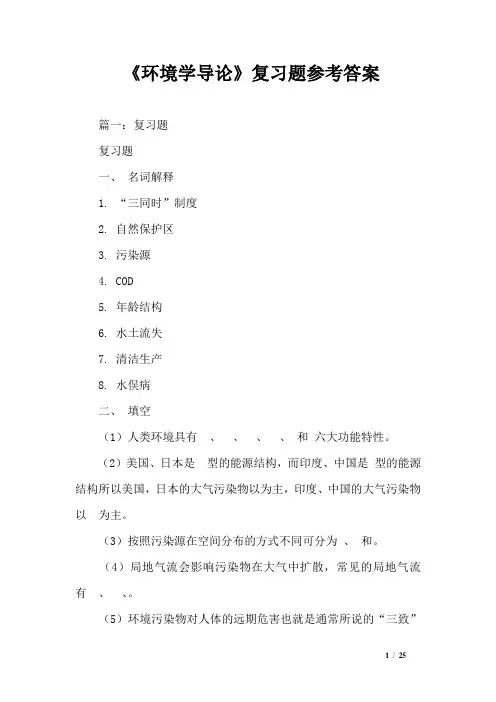

《环境学导论》复习题参考答案篇一:复习题复习题一、名词解释1. “三同时”制度2. 自然保护区3. 污染源4. COD5. 年龄结构6. 水土流失7. 清洁生产8. 水俣病二、填空(1)人类环境具有、、、、和六大功能特性。

(2)美国、日本是型的能源结构,而印度、中国是型的能源结构所以美国,日本的大气污染物以为主,印度、中国的大气污染物以为主。

(3)按照污染源在空间分布的方式不同可分为、和。

(4)局地气流会影响污染物在大气中扩散,常见的局地气流有、、。

(5)环境污染物对人体的远期危害也就是通常所说的“三致”问题,即、、。

(6)在水质监测中常用主要的水质指标可分为、、 __三大类。

(7)影响水体富营养化的主要限制因子有、和_______ 、。

三、简答1.“水能是清洁能源,水能开发利用对环境没有危害”这一观点是否正确,请剖析之。

2. 简述我国土地资源在利用与保护中存在的主要问题。

3. 为什么说人口问题是各种环境问题的根源性问题?4. 简述氮肥施用对农业环境的影响?5. 请绘出自然保护区的结构示意图?并说明各功能区在环境保护中的作用?6.清洁生产的主要途径有哪些?7.简述能源危机的主要内容。

8. 我国大气污染的特点和形成的原因9. 简述土壤污染的特点和度量指标。

10. 何为农田退水,简述其对水体环境质量的影响四、论述1.全球变暖将带来非常严重的后果,如冰川消退、海平面上升、荒漠化,同时给生态系统、农业生产带来严重影响。

试从C循环的角度,分析全球气候变暖及应对措施?2.2000年对我国18个主要湖泊的调查表明,其中14个已进入富营养化状态。

水体富营养化对水体生态和人们生活造成很大影响,试分析水体富营养化形成的原因及防治对策。

3.你认为在当前农业生产中,对环境有哪些不利影响,请提出解决此问题的对策。

4.我国目前酸雨污染面积占国土面积30%左右,并在一些地区以惊人的速度发展,仅川、黔、两广四省区的农业和森林每年造成的直接损失达18亿元。

危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 代替 GWKB 2-1999Pollution control standard for hazardous wastes incineration发布单位:国家环境保护总局,国家质量监督检验检疫总局发布日期:2001-11-12 实施日期:2002-01-01前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,加强对危险废物的污染控制,保护环境,保障人体健康,特制定本标准。

本标准从我国的实际情况出发,以集中连续型焚烧设施为基础,涵盖了危险废物焚烧全过程的污染控制;对具备热能回收条件的焚烧设施要考虑热能的综合利用。

本标准由国家环保总局污染控制司提出。

本标准由国家环保总局科技标准司归口。

本标准由中国环境监测总站和中国科技大学负责起草。

本标准内容(包括实施时间)等同于1999年12月3日国家环境保护总局发布的《危险废物焚烧污染控制标准》(GWKB2——1999),自本标准实施之日起,代替GWKB2-1999。

本标准由国家环境保护总局负责解释。

1 范围本标准从危险废物处理过程中环境污染防治的需要出发,规定了危险废物焚烧设施场所的选址原则、焚烧基本技术性能指标、焚烧排放大气污染物的最高允许排放限值、焚烧残余物的处置原则和相应的环境监测等。

本标准适用于除易爆和具有放射性以外的危险废物焚烧设施的设计、环境影响评价、竣工验收以及运行过程中的污染控制管理。

2 引用标准以下标准所含条文,在本标准中被引用即构成本标准的条文,与本标准同效。

GHZB 1-1999 地表水环境质量标准GB 3095-1996 环境空气质量标准GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB 15562.2-1995 环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场GB 8978-1996 污水综合排放标准GB 12349-90 工业企业厂界噪声标准HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范当上述标准被修订时,应使用其最新版本。

附件5:20所重点高等学校优势研发领域和研究方向一.中国科技大学1、电子信息教育大数据挖掘技术及应用,基于内存计算的高性能大数据处理系统,基于微纳加工的新型光电子技术研究与应用。

2、资源与环境面向巢湖和淮河流域的新一代城市污水处理技术,酸碱废液处理及回用技术研发,农作物秸秆综合利用。

3、人口与健康现代医学技术,慢性疾病机制研究,安徽地道药材的标准化与国际化,化学生物学与新药创制。

二.合肥工业大学1、材料与机械智能制造技术,新能源汽车及汽车关键零部件,节能环保技术与装备, 高性能金属材料, 新型能源材料与器件, 材料先进成形技术。

2、电气与电子信息可再生能源分布式发电与储能新型电力电子逆变控制关键技术,信息家电核心芯片及IP核培育,基于物联网的工业设备、环境与能源安全监控系统,工业现场安全监测技术与系统,包含光伏与电动汽车与飞轮储能的多微电网的主动配网能量管理技术及其软件开发,智能建筑电气安装技术与监控产品,面向高密度计算的异构多核系统,视联网公共安全监控示范系统,新能源汽车用高电压电机及其控制。

3、医学工程与食品加工医疗仪器与设备,功能性医用材料,中药材及食品品质无损检测与精确分级,大宗农产品资源增值加工技术,特色农林产品现代加工技术,农产品安全与质量控制。

三.安徽大学1、新能源与新材料新型生物材料,新能源应用技术,环境友好〔绿色〕材料,敏感材料与器件集成。

2、信息技术视觉信息技术,传感与物联网技术,智能与嵌入式技术,网络与信息安全技术。

3、资源环境与生物技术生物资源保护与利用,矿山环境修复与湿地生态安全,新型生物催化剂研制与生物活性物质制备,资源与环境的数字化管理。

四.安徽师范大学1、新材料新能源汽车电极材料开发,光伏材料制备,环境材料开发,半导体照明材料开发。

2、工业物联网关键技术及其应用汽车电子和工业生产设备联网,嵌入式工业服务器平台及其智能化控制,扰动抑制控制技术,工业安全生产管理技术,光纤传感智能电网技术,光纤传感智能工业安防技术,汽车智能物联网技术,基于物联网的配电柜健康评估系统,基于物联网的电力设备运行状态在线监控关键技术研究,基于物联网的社区健康服务站。

《环境生态学》参考文献第一章1 金岚.环境生态学.高等教育出版社,19922 王如松,等.现代生态学的热点问题研究.中国科学技术出版社,19963 李博.生态学.高等教育出版社,20024 李振基,等.生态学.科学出版社, 20005 李博.普通生态学.内蒙古大学出版杜,19936 伍业钢,李哈滨.当代生态学博论.中国科学技术出版社,19927 McIntosh,Robert P. (徐嵩龄译).生态学概念和理论的发展.中国科学技术出版社, 19928 马世俊,王如松. 社会—经济—自然复合生态系统. 生态学报, 19849 国家自然科学基金委员会.生态学—自然科学学科发展战略调研报告.科学出版社,199710 陈天乙.生态学基础.南开大学出版社,199511 牛文元,前言,马世骏.现代生态学透视.科学出版社,199012 孙承咏.环境学导论.中国人民大学出版社,199413 何强,等.环境学导论(第二版).清华大学出版社,199414 Beeby A. Applying Ecology. London: Chapman & Hall,199315 Bramwell A. Ecology in the 20th Century: A History. New Haven Yale University Press, 198916 Clark JS, Carpenter SR, Barber M, et al. Ecological forecasts: An emerging imperative. Science, 200117 Mackenzie, A., A.S. Ball, S.R. Virde. Ecology. Bios Scientific Publishers Limited, 1999第二章1 孙儒泳,等.基础生态学.高等教育出版社,20032 孙儒泳.动物生态学原理(第三版).北京师范大学出版社,20013 王勋陵,王静.植物形态结构与环境.兰州大学出版社,19894 贾恢先,赵曼容.甘肃河西走廊盐生植被的调查.甘肃农业大学学报,19845 王尊国,贾恢先.浅议我国西北盐地资源植物的分布与利用.甘肃农业科技出版社,19956 崔翠,王季春,何凤发.光照时间和碳源对试管薯形成的影响.科技研究与应用,19997 土壤学编写组.土壤学.中国林业出版社,19928 蒋志学,邓士谨.环境生物学.中国环境科学出版社,19899 蒋霞敏.温度、光照、氮含量对微绿球藻生长及脂肪酸组成的影响.海洋科学,200210 沈泽昊,方精云,等.贡嘎山东坡植被垂直带谱的物种多样性格局分析.植物生态学报,200111 杨利民,韩梅,李建东.中国东北样带草地群落放牧干扰植物多样性的变化.植物生态学报,200112 李清河,杨立文,周金星.北京九龙山植物群落多样性特征对比分析.应用生态学报,200213 王庆锁,冯宗炜,罗菊春.河北北部、内蒙古东部森林-草原交错带生物多样性研究.植物生态学报,200014 D. Tilman, The ecological consequences of changes in biodiversity: a search for general principles, The Robert H. MacArthur Award Lecture. Ecology, 199915 Ash C, Priest F G, Collins M D. Moleclari dentification of RRN A group bacilli (Ash, Farrow. Wall bank sand Collins) using PCR probetest. Antonie Leeuwenhoek, 199316 A. Emmett, Biocomplexity: a new science for survival, The Scientist, 200017 Duffy L C, Leavens A, Griffiths E, etal. Perspectives on bifi-dobacteria as biotherapy euticagent sing as trointestin alhealth. Dig Dis Sci, 199918 Dieter Strack, etal. NeaSetanin. Anewnrural plant consistuent. Phytochemistory. 198719 Matthew J. Paul and Christine H. Foyer ,Sink regulation of photosynthesis ,Journal of Experimental Botany, Vol. 52, No. 360, pp. 1383-1400, July 1, 2001第三章1 翁稣颖,等.环境微生物学.科学出版社,19852 李绍文.生态生物化学.北京大学出版社,20013 阎传海.植物地理学.科学出版社,20014 林鹏.植物群落学.上海科学技术出版社,19865 蔡晓明.生态系统生态学.科学出版社,20006 中国植被编辑委员会.中国植被.科学出版社,19807 孙洪志.生物种群动态模型.东北林业大学出版社,19978 皮洛E C.数学生态学〔第二版].卢泰愚译.科学出版社,19889 马克平,叶万辉,等.北京东灵山地区植物群落多样性研究.生态学报,199710 俞孔坚.生物保护的景观安全格局.生态学报,199911 尚宇鸣,丁自鲜,童海鸿.南水北调西线工程生态环境影响分析.人民黄河,200112 余莉萍,等.环境生物技术的应用及发展趋势.城市环境与城市生态,200213 杨再学,郑元利,胡支先,等.黑线姬鼠种群年龄组划分标准比较研究.西南农业学报,200214 董哲仁.河流形态多样性与生物群落多样性.水利学报,200315 MacArthur, R.H.&E.O. Wilson. The theory of island biogeography. Princeton: Princeton University Press. 196716 Li Junqing. Growth and dynamics of a Phellodendron amurense forest in the northeast China. Beijing Forestry University, 199417 Callaway, R.M. Positive interactions in plant communities and the individualistic- continuum concept. Oecologia, 199718 Wilson, E.O. The current state of biological diversity. In E. Wilson Biodiversity. Washington, DC: National Academy of Sciences Press,198819 R. C. DEWAR,The Ball–Berry–Leuning and Tardieu–Davies stomatal models: synthesis and extension within a spatially aggregated picture of guard cell function,200220 keith A. Mott and Thomas N. Buckley,Patchy stomatal conductance: emergent collective behaviour of stomata,Trends in plant science, 2000第四章1 蔡晓明,等.生态系统生态学.科学出版社,20002 宋永昌.植被生态学.华东师范大学出版社,20013 沈善敏.我国主要类型生态系统结构功能与提高生产力途径研究.应用生态学报,19964 牛文元.生态系统的空间分布.生态学报,19845 蒋有绪.生态系统研究的理论分析参考.生态学杂志,19876 张水元,刘衢霞,黄耀桐.武汉东湖营养物质氮、磷的主要来源.海洋与湖沼,19847 陈少莲,刘肖芳,华俐.鲢、鳙在东湖生态系统的氮、磷循环中的作用.水生生物学报,19918 俞孔坚,李迪华,潮洛濛.城市生态基础设施建设的十大景观战略.规划师,20019 王骥,沈国华.武汉东湖浮游植物的初级生产力及其与若干生态因素的关系.水生生物学集刊,198110 沈国明,诸大建.生态型城市与上海生态城市建设——2001年上海环境建设蓝皮书.上海社会科学院出版社,200111 斯波尔和巴恩斯著.赵克绳,周祉译.森林生态学.中国林业出版社.198212 沈亨理.农业生态学.农业出版社,199513 郑师章,吴千红,等.普遍生态学—原理、方法和应用.复旦大学出版社199414 陈灵芝.暖温带森林生态系统结构与功能的研究.科学出版社,199715 白永飞,李凌浩,等.锡林河流域草原群落植物多样性和初级生产力沿水热梯度变化的样带研究.植物生态学报,200016 植被生态学编辑委员会.植被生态学研究.科学出版社,199417 蒋有绪,曹再新,等.中国林业发展环境目标战略研究.林业出版社,199218 Xiao-bing Dai, Chen Ling-zhi. The restoration of the destroyed forest vegetaion in Yunmeng Mountain, Beijing, Vegetatio, 199019 Costanza R The value of the world's ecosystem services and natural capital.Nature, 199720 Mackenzie A., A.S. Ball and S.R. Virdee Instant Notes in Ecology. Bios Scientific Publishers Limited, 199821 May R. Theoretical Ecology-Principles and Applications. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 198122 Rapport D J, Regier H A, Hutchinson T C. Ecosystem behavior under stress. Am. Nat, 198523 Smith N. Colonization lessons from a tropical forest. Science, 198124 Woodwell G W.Effects of pollution on the structure and physiology of ecosystems.Science, 1970第五章1 贺庆棠.气象学.中国林业出版社,19912 魏德保.森林与环境.中国环境科学出版社,19893 何强,等.环境学导论(第二版).清华大学出版社,19944 达元.生物多样性经济价值评估.中国环境科学出版社,19975 张浩.上海与伦敦城市绿地的生态功能及管理对策比较研究.城市环境与城市生态,20006 孙刚,等.生态系统服务及其保护策略.应用生态学报,19997 薛达元.生物多样性经济价值评估.中国环境科学出版社,19978 盛连喜.现代环境科学导论.化学工业出版社,20029 李文华,欧阳志云,赵景柱.生态系统服务功能研究.气象出版社,200210 李金昌,等.生态价值论.重庆大学出版社,199911 谢高地,鲁春霞,成升魁.全球生态系统服务价值研究进展.资源科学,200112 王卫红,赵劲松.生态系统服务功能的保护与可持续发展.科技情报开发与经济.200113 辛琨,肖笃宁.生态系统服务功能研究间述.中国人口.资源与环境,200014 吾钢,肖寒,赵景柱,等.长白山森林生态系统服务功能.中国科学,200115 蒋志刚.野生动物的价值与生态服务功能.生态学报,200116 宗跃光,徐宏彦,汤艳冰,等.城市生态系统服务功能的价值结构分析.城市生态系统,199917 周亚萍,安树青.生态质量与生态系统服务功能.生态科学,200118 桓曼曼.生态系统服务功能及其价值综述.生态经济,200119 欧阳志云,王如松,赵景柱.生态系统服务功能及其生态经济价值评价.应用生态学报,199920 孙刚,盛东喜,周道玮.生态系统服务及其保护策略.应用生态学报,199921 Andrew F. Seidl, Andre stiffens Moraes. Global valuation of ecosystem services: application to the Pantanal da Nhecolandia, Brazil. Ecological Economics, 2000 22 Bjorklund J, Limbrug K and Rydberg T. Impact of production intensity on the ability of the agricultural landscape to generate ecosystem services: an example from Sweden. Ecological Economics, 199923 Bolund P,Hunhammar S. Ecosysytem services in urban areas. Ecological Economics, 199924 Costanza R, Arge R, Groot R etc, The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 199725 Daily G.C, What are ecosystem services? In: Daily G.C. Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington, DC, 1997 26 Costanza R,d’Arge R ,de Groot R, et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997第六章1 汪海.恢复生态学导论.科学出版社,20012 丁运华.关于生态恢复几个问题的讨论.中国沙漠,20003 杨京平,卢剑波.生态恢复工程技术.化学工业出版社,20024 陈灵芝,等.中国退化生态系统研究.科学技术出版社,19955 钦佩,等.生态工程学.南京大学出版社,19976 董哲仁.保护与恢复河流形态的多样性,中国水利,20037 晏磊.可持续发展的基础.华夏出版社,19988 杨朝飞.中国生态危机的挑战与思考.中国环境管理,19989 慈龙骏.我国荒漠化发生机理与防治对策.第四纪研究,199810 余作岳,彭少麟.热带亚热带退化生态系统植被恢复生态学研究.广东科技出版社,199711 宋永昌.生态恢复是生态科学的最终试验.中国生态学会通讯,199712 周国逸.关于恢复生态学.世界科技研究与发展,199813 章家恩,徐琪.生态退化研究的基本内容与框架.水土保持通报,199714 孙刚,等.胁迫生态学理论框架(上):受胁生态系统的症状.环境保护,199915 孙刚,等.胁迫生态学理论框架(下):受胁生态系统的阶段性适应反应.环境保护,199916 黄培佑.干旱区生态恢复与重建的新构思.中国西部生态重建与经济协调发展学术研讨会论文集.四川科学技术出版社,199917 彭少麟.恢复生态学与植被重建.生态科学,199618 马世骏.中国生态学发展战略研究第1集.中国经济出版社,199119 赵桂久,刘燕华,赵名茶.生态环境综合整治与恢复技术研究(第1集、第2集).科学技术出版社,1993,199520 中国科协学会部编.中国土地退化防治研究.中国科学技术出版社,199021 Milena Holmgren and Marten Scheffer. EL Ni as a window of opportunity for theRestoration of Degraded Arid Ecosystems. Ecosystems, 200122 Murray Darling Basin Commission Murray-Darling Basin Initiative, Canberra, Australia,200023 Young W.J. River as ecological system: The Murray-Darling Basin, Murray- Darling Basin Commission, Canberra , Australia, 200124 Jordan W R,Gilpin JD,Aber JD,etal Restoration ecology: A synthetic approach to ecological research Cambridge University press,198725 Hobbs R J Towards a conceptual framework of restoration ecology Restoration ecology,199626 Higgs E S. What is good ecological restoration? Conservation Biology,1997 第七章1 何池全,崔保山,赵志春.吉林省典型湿地生态评价.应用生态学报,20012 何增耀.环境监测.农业出版社,19903 王华东,薛纪瑜,等.环境影响评价.高等教育出版社,19894 王华东.环境质量评价.科学技术出版社,19915 徐镜波.环境毒理学.东北师范大学出版社,20006 金岚,等.环境生态学.高等教育出版社,19927 黄玉瑶.内陆水域污染生态学——原理与应用.科学出版社,20018 毛文永.生态环境影响评价概论.中国环境科学出版社,19989 陆书玉,等.环境影响评价.高等教育出版社,200110 朱德海,严泰来,杨永侠.土地管理信息系统.中国农业大学出版社,200011 沈蕴芬,等.河流的污染监测.中国建筑工业出版社,199412 徐中民,张志强,程国栋.生态经济学-理论方法与应用.黄河出版社,200313 Vannote, R.L. etal, The river continuum concept, Can. J. Fish. Aqua. Sci., 198014 Hart, D.D. and N.L. Poff, eds. Dam removal and river restoration: special section. BioScience, 200215 ASCE River Restoration Subcommittee on Urban Stream Restoration,Urban streamRestoration,Journal of Hydraulic Engineering ASCE, 200316 Brookes,A., Shields JR,F.D., River Channel Restoration, John Wiley & Sons, UK, 200117 Costanza R, d’Arge R, Rudolf de Groot, et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997第八章1 任海,彭少麟.恢复生态学导论.科学出版社,20012 王治国,等.林业生态工程学——林草植被建设的理论与实践.中国林业出版社,20003 陈灵芝,等.中国退化生态系统研究.中国科学技术出版社,19954 窦贻俭,李春华.环境科学原理.南京大学出版社,19985 蒋高明.浑善达克退化生态系统恢复从何处入手.中国青年报,20016 倪学明,陈路,周远捷,等.东湖水生植被恢复与调控技术研究.见:陈宜瑜.中国湿地研究.吉林科学技术出版社,19957 包维楷,陈庆恒.退化山地生态系统恢复和重建问题的探讨.山地学报,19998 沈德中.污染土壤的植物修复.生态学杂志,19989 赵晓英,孙成权.恢复生态学及其发展.地球科学进展,199810 章家恩,徐琪.现代生态学研究的几大热点问题透视.地理科学进展,199711 董哲仁.保护和恢复河流形态的多样性.中国水利,200312 董哲仁,刘荷,曾向辉.生态—生物方法水体修复技术.中国水利,200213 董哲仁.保护和恢复河流形态多样性.中国水利,200314 马世骏.生态工程.北京农业科学,198415 吴俊,王培.南水北调对长江口生态环境影响的综合分析.科技导报,200216 万方浩,郭建英,王德辉.中国外来生物入侵的危害与管理对策.生物多样性,200217 张甲耀,等.生物修复技术研究进展.应用与环境生物学报,.199618 濮培民.健康水生态系统的退化及其修复——理论、技术及应用.湖泊科学.200119 Callaway, R.M. & Ascheboug, E. T. Invasive Plants versus their new and old neighbors: A mechanism for exotic invasion. Science, 200020 Carroll, S.P. & Dingle, H. The Biology of post-invasion events. BiologicalConservation,199621 Carwley, M.J. The population biology of invaders. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B,198622 Christian, C.E.. Consequences of a biological invasion reveal the importance of mutualism for plant communities. Nature, 200123 Cohen, A.N. & Carlton, J. Accelerating invasion rate in a highly invaded estuary. Science, 199824 Le Floc’h, E. Aronson, J. Dhillion, S. Guillerm, J. Grossmann, A. Cunge, E. Biodiversity and ecosystem trajectories first results from a new LTER in southern France. Acta Oecologica, 1998第九章1 徐化成.景观生态学.中国林业出版社,19962 肖笃宁,张启德,赵奔,等译.景观生态学.科学出版社出版,19903 J.M.利维.现代城市规划.中国人民大学出版社,20034 任海,彭少麟.恢复生态学导论.科学出版社,20015 王兆骞.农业生态系统管理.中国农业出版社,19956 王小钢.无公害农业发展的环境管理制度.农业环境与发展,20027 国家环保局.GB24001-1996环境管理体系-规范及使用指南.环境科学出版社,19978 吴忠标,陈劲.环境管理与可持续发展.中国环境科学出版社,20019 曲格平.社会主义市场经济下的环境管理(中).环境保护,199910 马世骏.现代生态学透视.科学出版社,199011 窦贻俭,李春华.环境科学原理.南京大学出版社,199812 何希吾,姚建华,等.中国资源态势与开发方略.湖北科学技术出版社,199713 张帆.环境与自然资源经济学.上海人民出版社,199714 贺缠生,傅伯杰.美国水资源政策演变及启示.载:21世纪长江大型水利工程中的生态与环境保护(黄真理等),中国环境科学出版社,199815 董汉飞,骆世明,等.鉴江流域水资源生态环境与经济发展.中山大学出版社,199516 Christensen NL, Bartuska AM , Brown J H , et al .. The report of the EcologicalSociety of America Committee on the scientific basis for ecosystem management . EcolA ppl, 199617 Friedmann,J. Planning in the domain. Princeton University press,198718 Hague,C. The development of planning thought:A Critical perspective Hutchinson,198419 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, Random House, 196120 Paul Davidoff, Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of Planning, 196521 Nan Ellin, Postmodern Urbanism, Princeton Architecture Press,1996第十章1 钱易,唐孝炎.环境保护与可持续发展,高等教育出版社,20002 延军平,等.跨世纪全球环境问题及行为对策.科学出版社,19993 叶文虎.可持续发展引论.高等教育出版社,20014 周鸿.绿色文化.安徽科学技术出版社,19975 叶平.生态伦理学.东北林业大学出版社,19946 刘湘溶.生态文明论.湖南教育出版社,19997 赵景柱,欧阳志云,吾刚.社会一经济一自然复合生态系统可持续发展研究.中国环境科学出版社,19998 (美)唐奈勒·H·梅多斯著,赵旭等译.超越极限——正视全球性崩溃展望可持续发展的未来.上海译文出版社,20019 曾珍香,顾培亮.可持续发展的系统分析与评价.科学出版社,200010 (美)加勒特·哈丁著,张真等译.生活在极限之内——生态学经济学和人口禁忌.上海译文出版社,200111 陈耀邦.可持续发展战略读本.中国计划出版社,199612 吴钦孝,杨文治.黄土高原植被建设与持续发展.科学出版社,199813 徐新华,等.环境保护与可持续发展.化学工业出版社,200014 封志明,等.现实与未来:中国的人口与粮食问题.科技导报刊,199115 侯文若.全球人口趋势.复旦大学出版社,198416 尚玉昌.人类生态学:陆地和水资源利用.生态学杂志,198417 陈百明.中国土地资源生产能力及人口承载量研究.中国人民大学出版社,199018周秀慧.可持续发展:人类认识自然的新型自然观.中国人口.资源与环境.199919 Colwell R.. Global climate and infectious disease: The cholera paradigm. Science, 199620 Steinitz, C.. A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other design professionals). Landscape Journal,199021 Tayler, M. E and W. T. Perks. A Normative Model for Urban Ecology Practice: Establishing Performance Propositions for Ecological Planning ami Design, In j. Breuste, H. Feldmann and Uhlmann Eds. Urban Ecology, 199822 Holmes Rolston. Environmental Ethics. Duties to and Value in the Natural World. Temple University Press, 1988。

全国环境工程专业大学排名(最新)全国环境工程专业大学排名序号学校代码学校名称评选结果110003清华大学A+ 210213哈尔滨工业大学A+ 310247同济大学A+ 410001北京大学A 510027北京师范大学A 610284南京大学A 710335浙江大学A 810005北京工业大学A-910055南开大学A-1010056天津大学A-1110141大连理工大学A-1210248上海交通大学A-1310294河海大学A-1410358中国科学技术大学A-1510561华南理工大学A-1610008北京科技大学B+ 1710246复旦大学B+ 1810251华东理工大学B+ 1910286东南大学B+ 2010384厦门大学B+ 2110422山东大学B+ 2210423中国海洋大学B+ 2310486武汉大学B+ 2410487华中科技大学B+ 2510491中国地质大学B+ 2610532湖南大学B+ 2710558中山大学B+ 2810610四川大学B+ 2910611重庆大学B+ 3010674昆明理工大学B+ 3110703西安建筑科技大学B+ 3210010北京化工大学B3310019中国农业大学B 3410108山西大学B 3510151大连海事大学B 3610183吉林大学B 3710255东华大学B 3810269华东师范大学B 3910280上海大学B 4010288南京理工大学B 4110290中国矿业大学B 4210299江苏大学B 4310337浙江工业大学B 4410497武汉理工大学B 4510596桂林理工大学B 4610732兰州交通大学B 4710006北京航空航天大学B-4810022北京林业大学B-4910079华北电力大学B-5010112太原理工大学B-5110270上海师范大学B-5210295江南大学B-5310300南京信息工程大学B-5410403南昌大学B-5510406南昌航空大学B-5610476河南师范大学B-5710533中南大学B-5810619西南科技大学B-5910698西安交通大学B-6010700西安理工大学B-6110710长安大学B-6210712西北农林科技大学B-6311414中国石油大学B-6410002中国人民大学C+ 6510016北京建筑大学C+ 6610058天津工业大学C+ 6710145东北大学C+ 6810291南京工业大学C+ 6910307南京农业大学C+ 7010332苏州科技大学C+ 7110359合肥工业大学C+ 7210361安徽理工大学C+7310427济南大学C+ 7410559暨南大学C+ 7510730兰州大学C+ 7611799重庆工商大学C+ 7711845广东工业大学C+ 7810004北京交通大学C 7910011北京工商大学C 8010082河北科技大学C 8110252上海理工大学C 8210292常州大学C 8310298南京林业大学C 8410353浙江工商大学C 8510386福州大学C 8610429青岛理工大学C 8710459郑州大学C 8810495武汉纺织大学C 8910504华中农业大学C 9010530湘潭大学C 9110593广西大学C 9210613西南交通大学C 9311035沈阳大学C 9410057天津科技大学C-9510126内蒙古大学C-9610150大连交通大学C-9710191吉林建筑大学C-9810216燕山大学C-9910240哈尔滨商业大学C-10010264上海海洋大学C-10110357安徽大学C-10210394福建师范大学C-10310426青岛科技大学C-10410538中南林业科技大学C-10510564华南农业大学C-10610602广西师范大学C-10710635西南大学C-10810697西北大学C-10910708陕西科技大学C-11011065青岛大学C-11111078广州大学C-环境工程专业简介本专业学生主要学习普通化学、工程力学、测量学、工程制图、环境微生物学、水力学、电工学、环境监测、环境工程学科的基本理论和基本知识,受到外语、计算机技术及绘图、污染物监测和分析、工程设计、管理及规划方面的基本训练,具有环境科学技术和给水排水工程领域的科学研究、工程设计和管理规划方面的基本能力。

环境监测课程思政化探讨武宇鹏,王五洲,张婵,徐宏英,郑伟(太原科技大学,山西太原030024)习近平主席在全国高校思想政治工作会议上指出,各类课程要守好一段渠、种好责任田,与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。

育人功能是高校专业课程与思政课课程共同肩负的职责,在专业课堂中融入思想政治教育,实现课程思政化,对于全面提升思政教育效果大有裨益。

专业课堂要围绕高校“立德树人”根本任务,注重专业教育和思想政治教育的有机融合,培育“德才兼备”“又红又专”的青年人才[2]。

新形势下,环境监测课程要通过课程的思政化改革,与思政课程形成合力育人,确保人才培养质量符合国家发展新要求。

一、提高教师思政水平作为高校教师,首先要不断厚植弘扬师德风尚,做“四有”好老师,善于把自我价值融入社会价值之中,善于通过社会价值的实现体现自我价值,“不忘初心,牢记使命”。

这需要在平时多反省自己,在“自我批评上”多下功夫,时时提醒自己要严于律己,不被外物诱惑,以身作则去引导学生。

弘扬社会主义核心价值观,并将其有机融入教学中,活泼而不刻板,渗透而不灌输,以润物细无声的教育方式来感化学生。

其次要提高政治敏锐性和自觉性,及时发现学生思想意识中存在的倾向性和苗头性问题。

作为教师,要头脑清醒,深刻认识到坚持走中国特色的社会主义道路,是最适合我们自己的道路,不能照搬别人的体制和经验[3]。

要坚持意识形态不动摇,对此要有深刻认识和主见,不被谣言所动摇和颠覆。

最后要不断提高创新能力。

在继承中华民族优秀传统教育文化的基础上,不断开阔知识视野、国际视野、历史视野,提升教学能力。

经常变换讲课的方式与方法,不能照本宣科,单向灌输。

注重教与学的互动、注重教学气氛的营造。

多采用启发式教学、情境教学、问题教学、案例教学法,使学生学与思结合起来、思与练结合起来,要善于把自己的科研成果应用于相关课程教学过程中,不断提高自身的创新能力。

只有自身素养的不断提高,才能培养出可担大任的时代新人,才能为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断注入新生力量。

CENTRAL ISSUE区域治理城市生活垃圾焚烧灰的特性及资源化利用实例*成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 王姝衡摘要:在政府政策的大力引导之下,城市生活垃圾焚烧底灰的产量伴随着城市生活垃圾焚烧处理比例的不断提升而急剧增长。

如何“变废为宝”将生活垃圾焚烧底灰进行资源化利用,成为了城市生活垃圾管理中亟待解决的问题。

本文以成都市兴蓉万兴环保发电厂的生活垃圾焚烧底灰为例,通过室内实验和理论分析,研究了垃圾焚烧底灰的特性,并在此基础上,底灰以总骨料体积的0%、25%、50%、75%、100%替换天然粗骨料制成再生混凝土,探索底灰对再生混凝土力学性能的影响规律,为底灰的资源化利用提供了参考与借鉴。

关键词:垃圾焚烧底灰;资源化利用;再生混凝土;力学性能中图分类号:R124.3 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)44-0059-0001一、生活垃圾焚烧灰的处理技术(一)利用水热技术对生活垃圾焚烧灰的处理利用水热技术将城市生活垃圾焚烧底灰固化成较好的建筑材料,这种建筑材料的特性是强度较高且重金属溶出较少,这是通过水热技术对生活垃圾焚烧底灰进行资源化利用研究的一种方式[1]。

通过添加消石灰来固化生活垃圾底灰,水热处理就是在研究这种硬化机理。

水热技术还探索了通过添加垃圾飞灰这种处理方式来固化底灰的方法,这是为了达到垃圾焚烧灰的全利用,即100%利用[2]。

研究结果表明,托勃莫来石晶体生成量越多那么样品强度的越高,即托勃莫来石晶体生成量的多少是决定固化体强度的大小的主要因素[3]。

由于生活垃圾焚烧灰经过了水热固化这个过程,所以可以明显地减少固化体的重金属溶出量。

综上所述,如果需要寻求行之有效的城市生活垃圾底灰资源化利用方法,那么水热技术很有可能也很有希望成为其中之一[4]。

(二)利用熔融固化技术对生活垃圾焚烧灰的处理近几年兴起了一种崭新的灰渣资源化处理技术,那就是熔融固化。