第二章-溶液的基本性质

- 格式:ppt

- 大小:3.87 MB

- 文档页数:35

药剂2 22章药剂2-22章------第二章药物溶液的形成理论――1,水:最常用极性溶剂化学性质平衡存有较好的生理相容性稀释慢。

――2,非水溶剂:药物在水中容易水溶性或不平衡时用。

――3,常用的非水溶剂主要有:1醇与多元醇类―能与水混溶2醚类―能与乙醇、丙二醇和甘油混溶3酰胺类―能与水和乙醇混溶4酯类5植物油类6烃类7亚砜类―能与水和乙醇混溶。

――4,药用溶剂的性质:溶剂的极性大小常以介电常数和溶解度参数的大小来衡量――5,介电常数:指将恰好相反电荷在溶液中分离的能力,充分反映溶剂分子的极性大小。

介电常数小溶剂极性小。

――6,物质的溶解性与溶剂介电常数:水80―无机盐有机盐、二醇类50―糖鞣质、甲醇乙醇―蓖麻油蜡、醇酮氧化物高级醇20―树脂挥发油弱电解质、乙烷苯四氯化碳乙醚5―脂肪石蜡烃类汽油、矿物油植物油0(极性递减)(水溶性递减)。

――7,溶解度参数:系指同种分子间的内聚力,也就是则表示分子极性大小的一种量度。

溶解度参数越大,极性越大。

――8,正辛醇模拟生物膜相测定分配系数的溶剂:药物在体内转运过程中,药物分子能溶于生物膜极为重要,但生物膜不是简单的溶剂。

因此,简单的溶液理论并不适用于体内。

生物膜脂层的溶解度参数的平均值为17.80+-2.11与正丁烷的和环己烷的溶解度参数接近。

整个膜的平均值为21.07+-0.82,很接近正辛醇的因此正辛醇常作为模拟生物膜相测定分配系数的溶剂――9,溶解度;系指在一定温度(气体在一定压力)下,在一定量溶剂中超过饱和状态时熔化的最小药量,就是充分反映药物溶解性的关键指标。

常用一定温度之下100g溶剂中或100ml溶液中熔化溶质的最小克数去则表示。

――10,药物的特性溶解度;药物不含任何杂质,在溶剂中不发生解离和缔合,也不发生相互作用时所形成的饱和溶液的浓度。

(在测定数份不同程度过饱和溶液,测定药物在饱和溶液中的浓度)------11,药物的均衡溶解度(又称表观溶解度)测药物实际浓度s,对溶液浓度c作图,图中曲线转折点a,即为为均衡溶解度)――12,影响药物溶解度的因素:1.药物的分子结构:相似相溶、药物分子与溶剂分子间氢键―极性溶剂中的溶解度增大;药物分子形成分子内氢键―极性溶剂中溶解度减小,非极性溶剂中溶解度增大;有机弱酸弱碱药物制成可溶性盐,难溶性药物分子中引入亲水集团溶解度增加2,溶剂化作用与水合作用;药物离子的水合作用与药物离子性质有关,阳离子和水之间的作用力强以至于阳离子周围保持有一层水。

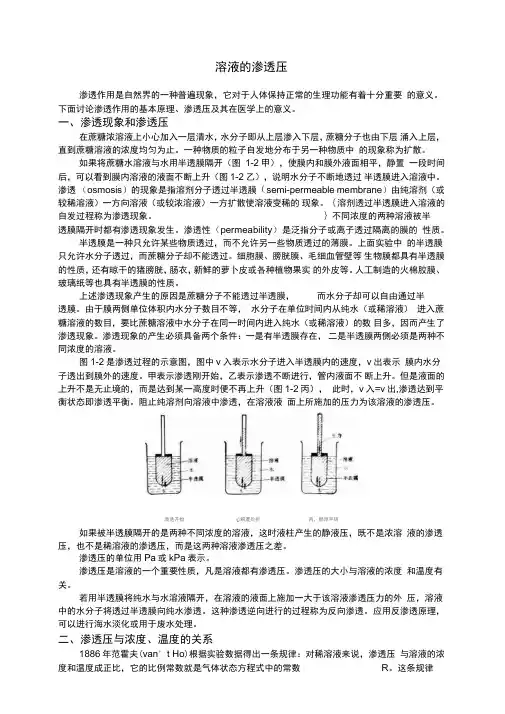

溶液的渗透压渗透作用是自然界的一种普遍现象,它对于人体保持正常的生理功能有着十分重要的意义。

下面讨论渗透作用的基本原理、渗透压及其在医学上的意义。

一、渗透现象和渗透压在蔗糖浓溶液上小心加入一层清水,水分子即从上层渗入下层,蔗糖分子也由下层涌入上层,直到蔗糖溶液的浓度均匀为止。

一种物质的粒子自发地分布于另一种物质中的现象称为扩散。

如果将蔗糖水溶液与水用半透膜隔开(图1-2甲),使膜内和膜外液面相平,静置一段时间后,可以看到膜内溶液的液面不断上升(图1-2乙),说明水分子不断地透过半透膜进入溶液中。

渗透(osmosis)的现象是指溶剂分子透过半透膜(semi-permeable membrane)由纯溶剂(或较稀溶液)一方向溶液(或较浓溶液)一方扩散使溶液变稀的现象。

{溶剂透过半透膜进入溶液的自发过程称为渗透现象。

}不同浓度的两种溶液被半透膜隔开时都有渗透现象发生。

渗透性(permeability)是泛指分子或离子透过隔离的膜的性质。

半透膜是一种只允许某些物质透过,而不允许另一些物质透过的薄膜。

上面实验中的半透膜只允许水分子透过,而蔗糖分子却不能透过。

细胞膜、膀胱膜、毛细血管壁等生物膜都具有半透膜的性质,还有晾干的猪膀胱,肠衣,新鲜的萝卜皮或各种植物果实的外皮等。

人工制造的火棉胶膜、玻璃纸等也具有半透膜的性质。

上述渗透现象产生的原因是蔗糖分子不能透过半透膜,而水分子却可以自由通过半透膜。

由于膜两侧单位体积内水分子数目不等,水分子在单位时间内从纯水(或稀溶液)进入蔗糖溶液的数目,要比蔗糖溶液中水分子在同一时间内进入纯水(或稀溶液)的数目多,因而产生了渗透现象。

渗透现象的产生必须具备两个条件:一是有半透膜存在,二是半透膜两侧必须是两种不同浓度的溶液。

图1-2是渗透过程的示意图,图中v入表示水分子进入半透膜内的速度,v出表示膜内水分子透出到膜外的速度。

甲表示渗透刚开始,乙表示渗透不断进行,管内液面不断上升。

物理化学中的溶液理论物理化学是研究物质的理论和实验基础的分支学科,其中溶液理论是其重要组成部分之一。

溶液理论是关于溶质在溶剂中的分子间相互作用及其对溶液性质的影响的理论体系。

本文将介绍溶液的基本概念、溶解度的影响因素以及溶液中溶质和溶剂的分子间相互作用。

一、溶液的基本概念溶液是由溶质和溶剂组成的混合体系,其中溶质是以较低浓度存在于溶液中的物质,而溶剂是以较高浓度存在于溶液中的物质。

溶液是物理化学中研究的核心对象,其性质的研究对于理解物质的基本特性具有重要意义。

二、溶解度的影响因素1. 温度:温度是影响溶解度的重要因素之一。

一般情况下,随着温度的升高,溶解度也会增加。

这是因为在高温下,溶液中的分子能量增加,分子热运动加剧,有利于溶质分子与溶剂分子之间的相互作用,从而促进了溶质的溶解过程。

2. 压力:在溶液中,压力对溶解度的影响较小,除非涉及到气体溶液或电解质溶液等特殊情况。

在一般情况下,溶液的压力变化对溶解度的影响可以忽略不计。

3. 物质的特性:不同物质的溶解度往往具有很大的差异。

分子间的相互作用力是影响溶解度的重要因素之一,比如极性物质在极性溶剂中的溶解度往往较高,而非极性物质在非极性溶剂中的溶解度较高。

4. 浓度:在溶质浓度低的情况下,溶解度随着溶质浓度的增加而增加。

然而,当溶质浓度达到一定限度时,继续增加溶质浓度并不会显著影响溶解度。

三、溶液中溶质和溶剂的分子间相互作用1. 溶质-溶质间相互作用:溶质与溶质之间的相互作用对溶解度有重要影响。

当溶质分子之间的相互作用较强,溶质分子间能够形成更稳定的团簇结构,从而导致溶质的溶解度降低。

2. 溶剂-溶剂间相互作用:溶剂与溶剂之间的相互作用也会影响溶液的性质。

当溶剂分子之间的相互作用较强时,溶剂分子间能够形成更稳定的结构,从而导致溶液的溶解度降低。

3. 溶质-溶剂间相互作用:溶质与溶剂之间的相互作用是决定溶液性质的重要因素。

当溶质与溶剂之间的吸引力较强时,溶质分子能够更好地与溶剂分子相互作用,从而有利于溶质的溶解。

氰化物溶液安全管理制度第一章绪论

第一节总则

第二节目的和任务

第二章溶液的性质和危害

第一节溶液的基本性质

第二节溶液的危害特性

第三章管理体制和责任制度

第一节管理体制

第二节责任制度

第四章溶液的存储和配送

第一节存储管理

第二节配送管理

第五章溶液的使用和操作

第一节使用管理

第二节操作管理

第六章废液的处理和处置

第一节废液的收集和存储

第二节废液的处理和处置

第七章应急管理

第一节突发事件的响应

第二节应急预案和演练

第八章安全宣传和教育培训

第一节安全宣传

第二节教育培训

第九章监督检查和事故调查

第一节监督检查

第二节事故调查和处理

第十章法律法规和处罚制度

第一节法律法规

第二节处罚制度

第十一章附则

摘要:

氰化物溶液是一种具有高毒性和危险性的化学物质,对人体和环境具有严重的危害。

为了保障安全生产和员工的身体健康,制定氰化物溶液安全管理制度十分必要。

本制度旨在规定氰化物溶液的管理体制、责任制度、存储和配送、使用和操作、废液的处理和处置、应急管理、安全宣传和教育培训、监督检查和事故调查、法律法规和处罚制度等内容,以确保氰化物溶液安全管理的全面实施和有效运行。

通过严格的管理和规范的操作,可以降低氰化物溶液的风险,预防化学事故的发生,保障员工的生命财产安全,促进企业的可持续发展。

关键词:氰化物溶液;安全管理制度;危害特性;监督检查;事故调查。

溶液知识点简单总结高中一、概念及基本性质溶液是由溶质溶解在溶剂中形成的一种均匀的混合物,溶质一般是离子化合物或分子化合物,溶剂一般是水或有机溶剂。

基本性质包括:1. 溶解度:溶解度是指在一定温度下溶质在溶剂中单位质量的最大溶解量。

2. 饱和溶液:当溶质在溶剂中溶解达到一定量时,继续加入溶质不再溶解,形成饱和溶液。

3. 饱和度:指在一定温度下,溶液中的溶质质量与该温度下的最大溶解量的比值。

4. 溶液的浓度:包括摩尔浓度、质量浓度、体积分数、体积百分比等。

5. 溶液的导电性:离子化合物在水溶液中能够导电,而分子化合物溶液则不能导电。

二、影响溶解度的因素1. 温度:溶解度随温度的增加而增加(对于大多数固体溶质而言),但对于气体而言则相反。

2. 溶质的性质:如离子化合物的溶解度通常随着离子的电荷大小而增加。

3. 溶剂的性质:溶剂的极性越大,对极性溶质的溶解度越大。

三、溶解过程溶解过程可以用化学方程式来描述,对于离子化合物的溶解过程一般为:AB(s)→A+(aq) + B-(aq)对于分子化合物的溶解过程一般为:C12H22O11(s) + H2O(l) → C12H22O11(aq)溶解过程是一个可逆过程,可以用溶解度积的概念来描述:Ksp = [A+][B-]四、溶解热溶解是一个吸热或放热的过程,根据溶解过程的热效应可以分为:1. 吸热溶解:溶解过程吸收热量,此时溶解过程是一个端吸热的过程。

2. 放热溶解:溶解过程放出热量,此时溶解过程是一个放热的过程。

五、溶液的稀释溶液的稀释指的是在一定量的溶液中加入适量的溶剂,使得浓度变稀。

按照稀释定律,溶液的浓度与溶解质的物质量和稀释后的溶液体积之积保持不变。

六、溶液的制备制备溶液可以采取直接溶解法、稀释法、滤过法等方法。

需要根据具体情况选择合适的方法,并注意安全。

七、饱和溶液的沉淀及判别饱和溶液中的溶质由于所饱和,因而可能会产生沉淀。

通过溶液中沉淀的颜色、形状、溶解度积等来判别溶质的种类。

溶液一. 溶液的概念和基本特征1. 溶液的概念溶液:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,叫做溶液。

溶液的组成:溶液是混合物,由溶质和溶剂组成。

溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量溶液的体积≠溶质体积+溶剂体积溶质:被溶解的物质。

可以是固体、液体或气体。

一种溶液中的溶质可以是一种或多种物质。

2. 溶液的基本特征①均一性:指溶液形成以后,溶液各部分的组成、性质完全相同。

如溶液中各部分的浓度、密度和颜色完全一样。

②稳定性:外界条件不变,溶液长期放置,溶质不会从溶液中分离出来。

③是混合物注意:1.通常不指明溶剂的溶液,一般是水溶液。

2.通常把在室温(20度)下,溶解度在10g/100g水以上的物质叫易溶物质,溶解度在1~10g/100g水叫可溶物质,溶解度在0.01g~1g/100g水的物质叫微溶物质,溶解度小于0.01g/100g水的物质叫难溶物质。

可见溶解是绝对的,不溶解是相对的。

【例题】1..溶液的基本特征是()A、无色透明B、无色均一C、均一、稳定D、纯净的液体2.下列液体不属于溶液的是()A、氯化钠投入水中B、冰投入水中C、碘酒D、二氧化碳通入水中【模拟训练】1.下列关于溶液叙述,正确的是()A.凡是均一的、稳定的、澄清的、透明的液体一定是溶液B.当外界条件不变时,溶液不论放置多少时间,溶质也不会从溶液中分离出来C.一种溶液上面部分和下面部分所含溶质的质量分数不同D.溶质和溶剂混合时开始是混合物,等到溶质全部溶解后就变成澄清、透明的纯净物2.下列说法中不正确的是()①溶液都是无色透明、均一、稳定的混合物。

②同种溶质的饱和溶液一定比它的不饱和溶液浓。

③糖水是溶液,盐水是溶液,混合在一起,既有糖又有盐,就不是溶液了。

④在某种溶质的饱和溶液中再加入这种溶质,溶液的质量随之增大。

⑤一杯调好的糖水,喝第一口特别甜,越喝越不甜,说明后来喝的糖水要变稀些。

⑥把饱和溶液温度升高时,若溶液质量不变,则溶液质量也不变。