作物抗逆育种

- 格式:ppt

- 大小:22.71 MB

- 文档页数:73

如何利用农业生物技术提高作物耐逆性农业生物技术是指利用生物学原理和方法,通过改良作物的遗传性状,提高作物产量、品质和抗逆性能的一种技术手段。

在当前的气候变化和环境压力日益加大的情况下,改善作物的耐逆性显得尤为重要。

本文将探讨利用农业生物技术来提高作物耐逆性的方法和途径。

一、遗传改良1. 杂交育种杂交育种是指通过从不同种质进行交配和选择,筛选出具有优良性状的杂种或杂交组合。

利用杂交育种可以获得具有更强大抗逆性的作物品种。

例如,将耐盐性强的一种作物与耐旱性强的另一种作物进行杂交,可以获得耐盐耐旱的新品种。

2. 基因编辑技术基因编辑技术是一种高效的遗传改良方法,可以用于精确地修改作物基因组中的关键基因,以增强作物的耐逆性。

例如,通过删除或改变抗逆基因的关键序列,可以使作物对干旱、高温、高盐等逆境的耐受性增强。

3. 转基因技术转基因技术是指将一种或多种外源基因导入作物的基因组中,以改变作物的性状或增强其抗逆性。

通过转基因技术,可以使作物产生特定的抗逆蛋白,或增加抗逆相关基因的表达水平,从而提高作物的耐逆性。

二、生理调控1. 激素调控植物激素是一种能够调节植物生长和发育的化学物质。

通过激素的使用,可以调节作物在逆境环境下的生长和发育过程,提高其耐逆性。

例如,外源施用脱落酸可以提高作物对干旱和高温的适应能力。

2. 抗氧化剂应用氧化应激是指植物在逆境环境下产生的氧自由基对细胞结构和功能的破坏。

添加抗氧化剂可以有效减少氧化应激对作物的损害,提高作物对逆境的抵抗能力。

例如,添加维生素C和维生素E等抗氧化剂可以提高作物对干旱和高温的耐受性。

三、增加资源利用效率1. 肥料利用效率增加作物对肥料的利用效率直接影响到作物的生长和抗逆能力。

通过合理施肥和利用生物技术手段,可以提高作物对肥料的吸收和利用效率,增加作物的耐逆性。

例如,利用转基因技术可以使作物对氮肥的利用效率提高,从而减少对化肥的依赖。

2. 水分利用效率提高水是作物生长和发育的重要因素,合理利用水资源对提高作物耐逆性至关重要。

农作物抗逆育种的现状与展望随着全球气候的变化,自然灾害和环境污染的日益加剧,农作物种植面临着越来越多的压力和挑战。

而农作物抗逆性是确保农业稳定发展的基础。

近年来,一些重要农作物的抗逆种质资源已被广泛挖掘和开发,并成功利用于实践中,但仍存在很多问题和挑战。

本文将从现状和展望两个方面,探讨农作物抗逆育种的最新研究成果和未来发展方向。

一、农作物抗逆育种的现状1、抗逆种质资源的不断开发当今,大量研究表明,农作物的抗逆性不仅与生长环境和天气条件有关,也和植物自身的基因型有密切关系。

因此,开发优良抗逆种质资源成为提高农作物抗逆性的重要途径。

近年来,世界各国对农作物抗逆种质资源的重视不断提高,尤其是在玉米、水稻、小麦、油菜等农作物上的筛选、鉴定和种质创新方面广受关注。

在中国,很多科研机构和农业企业也积极参与了农作物抗逆种质资源的研发和应用工作。

同时,大规模中试和推广抗逆材料也得到了越来越广泛的实践。

2、基因工程技术的应用和成效众所周知,基因工程技术在农业领域有着广泛的应用前景。

利用基因编辑、转基因技术等手段,可以将克隆和改造某些特定基因或基因组,从而使农作物的抗逆性、产量和质量等方面得到改善。

比如,过去十几年中,研究人员通过拟南芥、水稻、番茄等模式植物的研究,已初步阐明了一些抗逆基因的功能和调控机制,并开发出了一系列适用于农作物产业的基因编辑和转基因技术。

这些方法在提高作物的耐盐碱、干旱、高温、低温、病虫害等抗逆性方面都具有显著的潜力。

3、遗传改良和小分子抗逆剂的开发除了基因工程技术,遗传改良和小分子抗逆剂也是提高农作物抗逆性的重要手段。

通过杂交育种、多倍体学、基因组选择等方法,可以改善种质资源和培育抗逆性、高产性、品质优良的新品种。

例如,在黄瓜、南瓜、葫芦等蔬菜作物的遗传改良中,可以利用广义遗传力和特异遗传力的提升,实现对胜育性、抗病性、载蓄性等重要性状的改良。

同时,通过筛选和合成具有功效的小分子物质,如自然产物和人工合成的第二代抗逆剂等,也有望为农作物的抗逆性提供新的解决方案。

小麦抗逆育种研究进展小麦是我国的重要粮食作物之一,也是国际上的主要粮食作物之一,其产量与品质的稳定提高,对于保障国家粮食安全和提高人民生活水平具有重要的意义。

然而,全球气候变化和人口增长等因素对小麦生产及品质提供了严峻的挑战,如何解决这些问题是小麦育种研究的重要方向之一。

目前,小麦抗逆性状的育种研究已成为小麦育种的主要研究方向之一。

一、小麦抗逆育种之旅随着人类不断的发展,全球气候变化、土地荒漠化、干旱缺水等问题愈演愈烈,对小麦的生产和品质提出了极大的挑战。

为了解决这些问题,科学界开始进行小麦抗逆性状的育种研究。

然而,小麦育种研究的过程其实是一条充满了坎坷和曲折的“抗逆之旅”。

20世纪80年代初,科学界开始将小麦抗逆性状作为研究重点,但由于小麦生长特性复杂,遗传表现复杂多变,因此制约了小麦抗逆性状的育种研究。

然而,随着信息技术和分子生物学的不断发展,小麦抗逆育种也得到了快速发展。

二、小麦抗逆育种的研究方法小麦育种的研究方法主要分为常规育种和分子育种两种。

1、常规育种方法常规育种方法主要分亲本选择和选育技术两大块。

亲本选择主要包括小麦品种的评价和筛选,主要是通过外部形态、生长习性、农艺性状、耐性等多个方面的评价来对要育种的品种进行筛选和定向选择。

选育技术方面则主要包括杂交育种和后代选择两种方式。

杂交育种主要是通过不同种类的杂交组合,进而获得新的品种,而后代选择则是在杂交后代中,通过一些简单的示范,获得符合要求且稳定的品种。

2、分子育种分子育种是应用基因工程学、生物信息学、分子遗传学等技术研究与应用育种。

分子育种可以快速有效地获得高适应性、高产、高品质的小麦新品种,因此在小麦抗逆育种中发挥着越来越重要的作用。

三、小麦抗逆育种研究的进步近20年来,小麦抗逆育种取得了很大的进步。

由于小麦生长习性的复杂性和抗逆性状的多样性,小麦抗逆育种研究涉及到生长发育、代谢调控、形态结构、分子遗传、基因表达调节、信号转导等多个领域。

作物抗逆育种的主要途径

作物抗逆育种是指通过选育具有抗逆性的作物品种,以提高作物

对逆境的适应性和抗性,从而增加作物产量和品质的一种育种方法。

以下是作物抗逆育种的主要途径:

1. 筛选自然变异:通过筛选自然变异,寻找具有抗逆性的品种或

个体,是作物抗逆育种的传统方法。

例如,在干旱地区筛选耐旱品种,在高寒地区筛选耐寒品种等。

2. 诱发突变:利用物理、化学或生物等手段,诱发作物产生突变,从中筛选具有抗逆性的突变体。

例如,利用辐射、化学诱变剂等诱导

突变,筛选抗逆性品种。

3. 转基因技术:通过转基因技术,将抗逆性基因导入作物中,从

而提高作物的抗逆性。

例如,将耐旱基因导入作物中,提高作物的耐

旱性。

4. 分子标记辅助选择:利用分子标记技术,筛选与抗逆性相关的

基因或标记,从而快速选育具有抗逆性的品种。

5. 基因编辑技术:利用基因编辑技术,对作物的抗逆性基因进行

修饰或改造,从而提高作物的抗逆性。

作物抗逆育种是提高作物适应性和抗性的重要途径,需要综合运用多种技术手段,不断探索和创新,以选育出更加优秀的抗逆性作物品种。

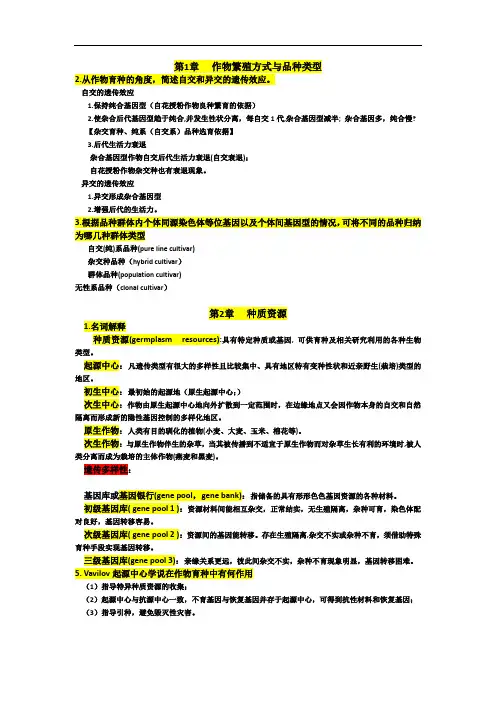

第1章作物繁殖方式与品种类型2.从作物育种的角度,简述自交和异交的遗传效应。

自交的遗传效应1.保持纯合基因型(自花授粉作物良种繁育的依据)2.使杂合后代基因型趋于纯合,并发生性状分离,每自交1代,杂合基因型减半; 杂合基因多,纯合慢?【杂交育种、纯系(自交系)品种选育依据】3.后代生活力衰退杂合基因型作物自交后代生活力衰退(自交衰退);自花授粉作物杂交种也有衰退现象。

异交的遗传效应1.异交形成杂合基因型2.增强后代的生活力。

3.根据品种群体内个体同源染色体等位基因以及个体间基因型的情况,可将不同的品种归纳为哪几种群体类型自交(纯)系品种(pure line cultivar)杂交种品种(hybrid cultivar)群体品种(population cultivar)无性系品种(clonal cultivar)第2章种质资源1.名词解释种质资源(germplasm resources):具有特定种质或基因, 可供育种及相关研究利用的各种生物类型。

起源中心:凡遗传类型有很大的多样性且比较集中、具有地区特有变种性状和近亲野生(栽培)类型的地区。

初生中心:最初始的起源地(原生起源中心;)次生中心:作物由原生起源中心地向外扩散到一定范围时,在边缘地点又会因作物本身的自交和自然隔离而形成新的隐性基因控制的多样化地区。

原生作物:人类有目的驯化的植物(小麦、大麦、玉米、棉花等)。

次生作物:与原生作物伴生的杂草,当其被传播到不适宜于原生作物而对杂草生长有利的环境时,被人类分离而成为栽培的主体作物(燕麦和黑麦)。

遗传多样性:基因库或基因银行(gene pool,gene bank):指储备的具有形形色色基因资源的各种材料。

初级基因库( gene pool 1 ):资源材料间能相互杂交,正常结实,无生殖隔离,杂种可育,染色体配对良好,基因转移容易。

次级基因库( gene pool 2 ):资源间的基因能转移。

存在生殖隔离,杂交不实或杂种不育,须借助特殊育种手段实现基因转移。

植物抗逆育种策略研究途径植物是地球上生命的重要组成部分,它们在面对各种环境变化和逆境胁迫时表现出了惊人的适应能力。

然而,随着全球气候变暖、土地退化、盐碱化、病虫害等问题的日益严重,传统育种方式已经无法满足人类对高产高质量植物的需求。

因此,植物抗逆育种成为了当前重要的研究领域之一。

本文将探讨植物抗逆育种的策略和研究途径。

一、分子育种策略分子育种是利用分子生物学和基因工程技术来改良植物性状的方法。

它可以通过选择或改变植物基因组中与逆境抗性相关的基因,以提高植物的逆境抗性。

在分子育种策略中,研究人员通常会使用转基因技术,将具有抗性基因的外源DNA片段导入植物体内,使得植物获得新的性状。

例如,在研究盐碱逆境下植物抗逆机制时,研究人员发现一些植物中富含盐碱逆境抗性基因。

通过转基因技术,他们将这些基因导入其他植物中,例如水稻。

结果表明,这些转基因水稻在盐碱环境中表现出了更好的生长和生存能力。

分子育种策略不仅可以加快育种进程,而且可以精确地改良植物的性状,因此在植物抗逆育种中具有巨大的潜力。

二、遗传育种策略遗传育种是传统育种方式中的一种方法,通过选择和培育植物中具有抗逆性状的个体或种质进行繁殖,以增加植物种群中抗逆性状的占比。

在遗传育种策略中,研究人员通常会进行大规模的种质筛选和亲本组合试验,选择具有抗逆性状的亲本进行配对,以提高后代的抗逆性。

以抗病育种为例,研究人员可以通过人工感染病原菌或病虫害,筛选出对相应病原菌具有抗性的品种或个体,然后将其作为亲本进行交配。

通过连续选择和后代筛选,可以逐步提高植物种群对病原菌的抗性。

遗传育种策略在植物抗逆育种中具有广泛的应用,并已在许多作物中取得了显著的效果。

三、基因组学研究途径基因组学作为一门新兴的研究领域,为植物抗逆育种提供了全新的研究途径。

通过对植物基因组的深入研究,研究人员可以鉴定和分析与植物逆境抗性相关的基因,探索逆境应答和抗逆机制。

同时,基因组学研究还可以帮助筛选抗逆育种候选基因,并加速基因发现的速度。

第十三章抗逆性育种环境胁迫或逆境:在作物生长、发育过程中,除了受到病虫等生物因素侵袭外,也常常受到不良气候和土壤因素的影响,而使其产量和品质受到影响,这种不良影响称为环境胁迫或逆境。

抗逆性:作物对环境胁迫的抗耐性称为抗逆性。

通过抗逆性育种,可使所育成的品种在相应的环境胁迫下保持相对稳定的产量和品质。

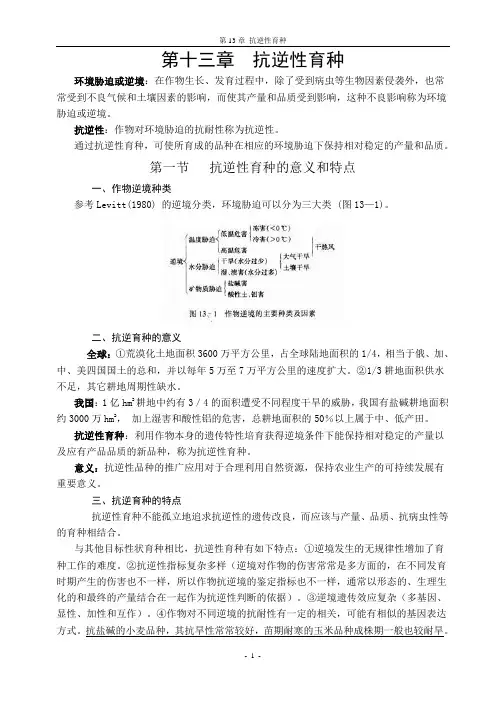

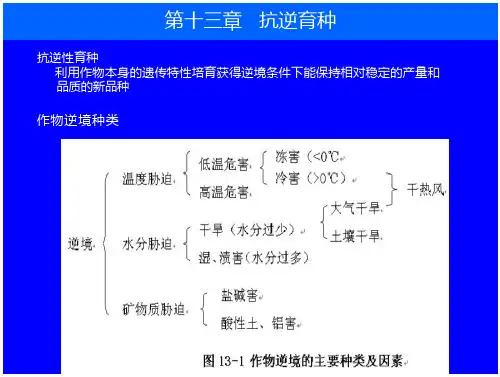

第一节抗逆性育种的意义和特点一、作物逆境种类参考Levitt(1980) 的逆境分类,环境胁迫可以分为三大类 (图13—1)。

二、抗逆育种的意义全球:①荒漠化土地面积3600万平方公里,占全球陆地面积的1/4,相当于俄、加、中、美四国国土的总和,并以每年5万至7万平方公里的速度扩大。

②1/3耕地面积供水不足,其它耕地周期性缺水。

我国:1亿hm2耕地中约有3/4的面积遭受不同程度干旱的威胁,我国有盐碱耕地面积约3000万hm2,加上湿害和酸性铝的危害,总耕地面积的50%以上属于中、低产田。

抗逆性育种:利用作物本身的遗传特性培育获得逆境条件下能保持相对稳定的产量以及应有产品品质的新品种,称为抗逆性育种。

意义:抗逆性品种的推广应用对于合理利用自然资源,保持农业生产的可持续发展有重要意义。

三、抗逆育种的特点抗逆性育种不能孤立地追求抗逆性的遗传改良,而应该与产量、品质、抗病虫性等的育种相结合。

与其他目标性状育种相比,抗逆性育种有如下特点:①逆境发生的无规律性增加了育种工作的难度。

②抗逆性指标复杂多样(逆境对作物的伤害常常是多方面的,在不同发育时期产生的伤害也不一样,所以作物抗逆境的鉴定指标也不一样,通常以形态的、生理生化的和最终的产量结合在一起作为抗逆性判断的依据)。

③逆境遗传效应复杂(多基因、显性、加性和互作)。

④作物对不同逆境的抗耐性有一定的相关,可能有相似的基因表达方式。

抗盐碱的小麦品种,其抗旱性常常较好,苗期耐寒的玉米品种成株期一般也较耐旱。

第二节抗旱性育种一、抗旱性的含义作物所受的干旱有大气干旱、土壤干旱及混合干旱三种类型。

农作物抗逆品种选育与种植结构调整方案随着全球气候变化的不断加剧,农作物的生产受到了越来越多的挑战。

为了提高农作物的抗逆性,科学家们不断努力进行抗逆品种选育,并通过调整种植结构来适应环境的变化。

本文将就农作物抗逆品种选育与种植结构调整方案展开讨论。

一、选育抗逆品种为了提高农作物的抗逆能力,选育抗逆品种是关键的一步。

抗逆品种的选育需要从多个方面入手。

首先,我们需要筛选出具有适应性强、稳产性高的优质品种作为亲本,以提高后代的抗逆性。

通过大规模的田间观察和实验室分析,我们可以筛选出不同物种中对特定逆境条件具有较好耐受性的品种,如抗干旱、抗病虫害、抗盐碱等。

其次,利用现代分子生物学和基因工程的技术手段,可以通过转基因技术将具备抗逆基因的DNA片段导入到目标品种中,从而提高其抗逆性。

例如,转入耐旱基因的水稻品种能够在干旱条件下维持较高的产量。

另外,还可以通过杂交育种的方式,将两个具有不同抗逆特性的品种进行配对。

这样可以获得具有更强抗逆性的后代,如将抗病品种与抗旱品种进行杂交,获得同时具备抗病和抗旱特性的优质品种。

二、调整种植结构除了选育抗逆品种外,调整种植结构也是应对气候变化的重要手段。

通过调整种植结构,可以适应不同气候条件下的农作物生产需求。

首先,根据气候条件的变化,选择适应该气候环境的农作物品种进行种植。

例如,在干旱地区可以选择适应旱情条件的农作物,如马铃薯、玉米等。

而在湿润地区则可以选择适应湿润环境的农作物,如水稻、甘蔗等。

其次,优化农作物的间作和轮作模式。

间作和轮作的种植方式可以减少同种农作物的连续种植,避免土壤养分过度消耗和病虫害的累积。

同时,不同作物之间的互相长势影响可以提高农田的整体抗逆能力。

另外,适应性农业技术的推广也可以调整种植结构。

例如,节水灌溉技术、保护性耕作和有机农业的应用可以减少农作物对自然资源的依赖,提高抗逆性。

综上所述,农作物抗逆品种选育和种植结构调整是应对气候变化的重要战略。

农业科技如何提高作物抗逆性在农业生产中,作物常常面临着各种不利的环境条件,如干旱、洪涝、高温、低温、病虫害等,这些逆境因素严重影响着作物的生长发育和产量品质。

为了保障农业的稳定发展和粮食安全,提高作物的抗逆性成为了农业科技研究的重要课题。

那么,农业科技是如何提高作物抗逆性的呢?首先,品种选育是提高作物抗逆性的基础。

科学家们通过传统的杂交育种和现代的基因编辑、分子标记辅助选择等技术,培育出具有优良抗逆性状的作物品种。

比如,针对干旱地区,选育出根系发达、叶片保水能力强的品种;对于易受病虫害侵袭的作物,选育出具有抗病虫基因的品种。

这些抗逆性强的品种能够在逆境条件下更好地生长和发育,减少损失。

基因工程技术为提高作物抗逆性开辟了新的途径。

科学家们可以将来自其他生物的抗逆基因导入到作物中,使其获得新的抗逆性能。

例如,将耐盐植物中的相关基因导入到农作物中,提高农作物的耐盐能力;将抗冻蛋白基因导入到作物中,增强作物在低温环境下的抗冻性。

通过基因工程技术,能够精准地改良作物的抗逆性状,大大缩短了育种周期。

农业生物技术的应用也在提高作物抗逆性方面发挥了重要作用。

例如,利用微生物菌剂可以改善土壤结构,增加土壤肥力,提高作物对逆境的抵抗能力。

一些有益微生物能够分泌抗生素、诱导植物产生抗性等,帮助作物抵御病虫害的侵害。

此外,通过组织培养技术,可以快速繁殖优良的抗逆品种,为农业生产提供大量优质种苗。

在栽培管理方面,科学合理的措施也能够增强作物的抗逆性。

合理的灌溉方式是关键之一。

采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,不仅可以节约用水,还能根据作物的需求精确供水,避免过度或不足灌溉对作物造成的伤害。

合理的施肥也很重要。

根据土壤肥力和作物需求,平衡施用氮、磷、钾等大量元素和中微量元素,能够增强作物的营养状况,提高其抗逆能力。

同时,适时的中耕、除草、修剪等措施,有助于改善作物的生长环境,增强其对逆境的适应能力。

农业信息化技术的发展为作物抗逆性管理提供了有力支持。

如何提高作物的抗逆性作物的抗逆性是指作物在外界环境变化或逆境条件下仍能维持正常生长和发育的能力。

随着气候变化和环境污染的日益严重,提高作物的抗逆性变得尤为重要。

本文将从调节生长环境、选择抗逆品种和利用遗传改良等方面探讨如何提高作物的抗逆性。

一、调节生长环境1.1 温度管理作物对温度的适应能力较弱,过高或过低的温度都会对作物生长和发育造成不利影响。

因此,合理调节温度是提高作物抗逆性的关键。

可以通过建立遮阳棚、喷水降温、加装保温设备等措施来降低高温对作物的不利影响,同时使用保温措施来应对寒冷天气。

1.2 水分管理水分是维持作物正常生长和发育的基本条件之一。

合理的浇水管理可以提高作物的抗旱能力。

要根据作物的生长期和生理特性来确定浇水时机和水量,避免过度浇水或缺水。

1.3 光照管理光照是作物进行光合作用的重要条件,也是影响作物抗逆性的关键因素之一。

通过选择合适的种植时期和使用遮荫网等措施,可以调节作物接受的光照量,提高其抗逆性。

二、选择抗逆品种不同作物对环境逆境的抵抗能力有所不同,因此选择抗逆品种是提高作物抗逆性的有效途径之一。

选择抗逆品种需要考虑作物的生长周期、适应能力、产量和食用性等因素,通过选育出适应不同环境条件的品种,提高作物的抗逆性。

应当注意对抗逆品种的认识和推广,以确保其在相关地区的广泛种植。

此外,综合使用繁殖杂交、突变育种和转基因等技术手段,可以创造更多抗逆性强的新品种。

三、利用遗传改良遗传改良是提高作物抗逆性的长期有效途径之一。

通过对作物的遗传多样性进行研究和利用,可以发掘和选择具有抗逆性的材料,并利用杂交育种、基因编辑等技术手段加以利用和改良。

在进行遗传改良时,应注重对目标性状的选择和育种方法的合理运用。

可以利用遗传标记辅助选择、亲本杂交、选择育种等手段,逐步提高作物的抗逆性。

四、其他措施除了上述列举的方法外,还可以采用其他措施来提高作物的抗逆性。

例如,合理施肥和管理,增强作物的养分吸收能力和抗病虫害能力;采用生物防治措施,减少化学农药的使用,保护作物的生长环境;加强病虫害监测和防控,及时采取措施防止病害传播等。

水稻抗逆性状研究与育种水稻是世界上最重要的粮食作物之一,但它容易受到各种逆境的侵袭,例如干旱、高温、盐碱、病虫害等。

这些逆境对水稻的产量和品质产生了极大的影响,因此研究和开发水稻的抗逆性状成为许多研究人员和农业科学家的重要任务。

一、抗旱性状的研究与育种干旱是水稻生长的主要限制因素之一,因此研究水稻的抗旱性状具有重要的意义。

一方面,通过研究水稻的根系结构和功能,可以发现根系对于抗旱有重要作用。

通过改良水稻的根系形态和增加根系的吸水能力,可以提高水稻的抗旱性。

另一方面,研究水稻的生理特性,如保持水分的能力和调节水分利用效率的机制,也是研究水稻抗旱性的重要途径。

这些研究结果为育种工作提供了理论基础和实践指导。

二、抗高温性状的研究与育种随着全球气候变暖的趋势,高温对水稻生长的影响日益严重。

研究水稻的抗高温性状是提高水稻产量和品质的重要途径。

一方面,研究水稻的热耐性机制,如抗氧化能力、热休克蛋白的表达和热激素的调控,可以为育种工作提供重要的参考。

另一方面,通过遗传改良水稻的温度敏感性基因,增加水稻对高温的耐受性,也是提高水稻高温抗性的有效途径。

三、抗盐碱性状的研究与育种盐碱是水稻产量和品质受限的重要逆境。

研究水稻的抗盐碱性状是解决这一问题的关键。

一方面,通过研究水稻的渗透调节机制和化学平衡物质的积累,可以发现水稻抗盐碱的生理机制。

另一方面,通过改良水稻的根系和叶片特性,增加水稻对盐碱胁迫的耐受性,也是提高水稻抗盐碱性的有效途径。

四、抗病虫害性状的研究与育种病虫害是水稻生长中的主要问题之一,严重影响了水稻的产量和品质。

研究水稻的抗病虫害性状是保障水稻生产的关键之一。

一方面,通过研究水稻的免疫机制和抗病虫害基因的表达调控,可以发现水稻的抗病虫害机制。

另一方面,通过遗传改良水稻,培育出抗病虫害的新品种,也是提高水稻的抗病虫害性的有效途径。

总结起来,水稻抗逆性状的研究与育种,是解决水稻生产中逆境问题的关键。

通过研究和改良水稻的抗旱、抗高温、抗盐碱和抗病虫害性状,可以提高水稻的产量和品质,从而保障粮食安全。

作物的抗逆性育种方法摘要:作物对环境胁迫的抗耐性称为抗逆性。

作物抗逆性育种目的在于保证其在逆境之下,能够保证相对稳定的产量以及品种应当具备的品质。

所以抗逆性育种不能够只研究农作物品种抗逆性的遗传与改良,应把作物的产量、品质和抵抗病虫害的能力等与育种相结合。

关键词:作物抗逆性;育种方法;抗寒性;抗旱性;耐盐性一般情况下作物的抗逆环境的种类分为三个类别:温度的胁迫、水分的胁迫以及矿物质的胁迫。

其中温度的胁迫中包括低温、高温对作物的危害,而在低温的危害当中又包括冻害与冷害的区别。

在水分的胁迫当中包括干旱、湿害以及渍害,其中干旱又包括大气的干旱与土壤干旱的区别。

这两类胁迫因素有时一同对作物进行危害,比如高温再加上干旱形成的干热风情况。

在矿物质的胁迫当中主要是盐碱危害以及酸性土壤和铝的危害等。

在农作物的抗逆性育种的方法上可分成三类:一是对于胁迫的环境因素的抵抗耐性的间接培育,就是在胁迫环境因素所存在地块上来进行生产性能的培育试验,依据所得的产量和作物长成的品质表现来选这个胁迫因素下的抗耐性品种。

主张采取这种育种方法的理由是,在这种条件下能够表现高产和优质的基因型,自然也就反映出具有对该胁迫因素的抗耐性,采用这种育种方法取得了一定成效;二是依据同此抗耐性有着密切的相关性状和特性选育的办法,此法不一定可靠,但可以为种质资源和培育品种早期材料上的筛选提供有参考性依据;三是对于所存在胁迫因素的抗耐性直接育种的办法,这类方法又有两种。

第一种是要审慎的选择能具备足够代表着重胁迫环境因素的试验场所和地点,然后在此地进行试验性的对抗耐性来严格选育,保证要在所选的试验点上胁迫因素的程度稳定并且相同,使得所选择的材料在不同程度上的抗感性方面都能够得以显现而且容易识别。

第二种是人工进行模拟出相应的危害性的环境或者是在仪器当中进行的抗耐性鉴定办法,一般情况下,这一办法很适用于作物种质资源或是在育种的早期材料的筛选方面。

然而针对于抗逆性基础的特性育种方向,此法不是直接的针对作物的抗逆性最后的表现来鉴定,而是要依据培育过程当中各个抗性的生理和生化过程中最关键的几个环节确定的指标来进行测定得出的结果选育,当然这个方法也不能说是非常可靠的,但是常常较为便利的在不同程度之上而获取了一定的功效。

农业生物技术如何提高作物抗逆性在农业生产中,作物常常面临各种不利的环境条件,如干旱、高温、低温、盐碱、病虫害等,这些逆境因素严重影响着作物的生长发育和产量品质。

为了保障粮食安全和农业可持续发展,提高作物的抗逆性成为了农业研究的重要课题。

农业生物技术的发展为解决这一问题提供了新的途径和方法。

一、基因工程技术基因工程是指通过人工的方法将目的基因导入受体细胞,并使其在受体细胞中表达,从而获得具有新性状的生物体。

在提高作物抗逆性方面,基因工程技术发挥着重要作用。

1、导入抗逆基因科学家们通过研究发现了许多与作物抗逆性相关的基因,如编码渗透调节物质合成酶的基因、抗冻蛋白基因、抗病虫害基因等。

将这些基因通过基因工程技术导入到作物中,可以使作物获得相应的抗逆性。

例如,将编码脯氨酸合成酶的基因导入水稻中,能够提高水稻在干旱条件下脯氨酸的含量,从而增强其耐旱性。

2、基因编辑基因编辑技术如 CRISPRCas9 系统的出现,为精准改良作物的抗逆性提供了可能。

通过基因编辑,可以对作物自身的基因进行定点修饰,激活或抑制某些与抗逆相关的基因表达,从而提高作物的抗逆能力。

例如,通过编辑控制气孔开闭的基因,可以减少水分散失,提高作物的耐旱性。

二、分子标记辅助选择技术分子标记辅助选择是利用与目标性状紧密连锁的分子标记,对目标性状进行间接选择的一种方法。

在作物抗逆性育种中,分子标记辅助选择技术可以大大提高育种效率。

通过对大量的作物品种进行分子标记分析,可以找到与抗逆性状紧密连锁的分子标记。

在育种过程中,利用这些分子标记对育种材料进行筛选,可以快速准确地鉴定出具有抗逆基因的个体,从而减少育种过程中的盲目性和工作量。

例如,在小麦抗锈病育种中,利用与抗锈病基因连锁的分子标记,可以在早期世代就筛选出具有抗锈病基因的植株,加快育种进程。

三、细胞工程技术细胞工程技术包括植物组织培养、细胞融合等,在提高作物抗逆性方面也具有一定的应用潜力。

1、植物组织培养通过植物组织培养技术,可以快速繁殖具有优良抗逆性状的植株。