登岳阳楼1

- 格式:ppt

- 大小:941.00 KB

- 文档页数:2

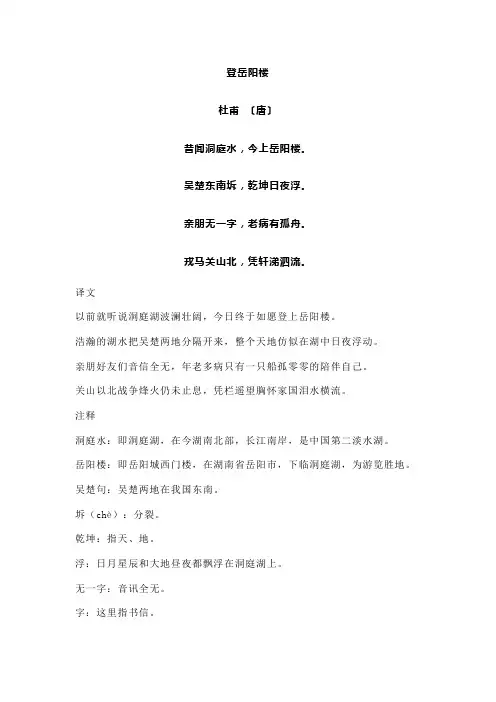

登岳阳楼

杜甫〔唐〕

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

译文

以前就听说洞庭湖波澜壮阔,今日终于如愿登上岳阳楼。

浩瀚的湖水把吴楚两地分隔开来,整个天地仿似在湖中日夜浮动。

亲朋好友们音信全无,年老多病只有一只船孤零零的陪伴自己。

关山以北战争烽火仍未止息,凭栏遥望胸怀家国泪水横流。

注释

洞庭水:即洞庭湖,在今湖南北部,长江南岸,是中国第二淡水湖。

岳阳楼:即岳阳城西门楼,在湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

吴楚句:吴楚两地在我国东南。

坼(chè):分裂。

乾坤:指天、地。

浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

无一字:音讯全无。

字:这里指书信。

老病:杜甫时年五十七岁,身患肺病,风痹,右耳已聋。

有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。

戎马:指战争。

关山北:北方边境。

凭轩:靠着窗户。

涕泗(sì)流:眼泪禁不住地流淌。

杜甫的登岳阳楼的沉郁顿挫的赏析杜甫的《登岳阳楼》是一首表达了作者内心沉郁顿挫之情的诗歌。

这首诗以登临岳阳楼为背景,展现了作者对时局的痛苦和对自身境遇的无奈。

本文将从不同角度对这首诗进行深入分析,并探讨其深度和广度对读者的启示。

让我们一起来欣赏这首诗的原文:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗的前两句“白日依山尽,黄河入海流。

”直接描绘了壮丽的自然景色,展现了大自然的辽阔与壮美。

然而,在这美景背后,诗人却透露出了自己内心的纠结与郁闷。

接下来的两句“欲穷千里目,更上一层楼。

”则展现了作者对于人生的无尽追求和对于境遇的不满。

这里的“欲穷千里目”意味着作者欲求取更加宏大的视野,但以有限的人生和有限的机会,无法达到如此远大的目标,内心的沉重和无奈无法避免地显露了出来。

然而,这首诗并没有止步于描绘内心的忧伤,而是通过描绘对岳阳楼的登临,进一步表达出作者对于境遇的无奈之情。

岳阳楼作为一座历史悠久的建筑,自古以来就是诗人们登高远望的地方。

然而对于杜甫来说,这并非只是一次普通的游览。

他将登临岳阳楼视作超越现实的一种方式,试图逃离内心的痛苦和郁闷。

然而,在登临之后,他却发现自己的内心痛苦依然存在,这种沉郁和郁闷难以消退。

这对于作者来说,无疑更加强化了他内心的无望与无奈。

诗歌的主题于是呈现出了对于现实的无能为力和对于命运的无奈,揭示了作者内心深处的苦闷情感。

这种压抑的情感使得这首诗具有了沉郁顿挫的特点,使得读者们不禁对于诗人内心的痛苦表达倍感同情。

然而,必须指出的是,杜甫并非将这种沉郁放之四海而皆准。

诗人的内心苦闷源于曾经的功名无望和境遇的无奈,但这种负面情感也反映出了杜甫的哲学智慧。

他以自己为例,通过内心的痛苦表达,呼唤着读者们对于人生的思考和对于境遇的拷问。

尽管诗人内心的沉郁显而易见,但这首诗并未放弃对于人生的希望和追求。

最后一句诗“更上一层楼”,虽然表达了作者无尽的追求,但也透露出了作者对于生活的积极态度。

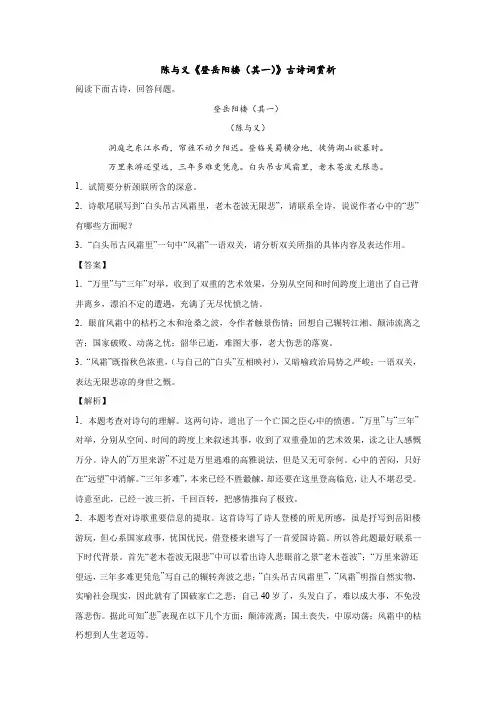

陈与义《登岳阳楼(其一)》古诗词赏析阅读下面古诗,回答问题。

登岳阳楼(其一)(陈与义)洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木苍波无限悲。

1.试简要分析颈联所含的深意。

2.诗歌尾联写到“白头吊古风霜里,老木苍波无限悲”,请联系全诗,说说作者心中的“悲”有哪些方面呢?3.“白头吊古风霜里”一句中“风霜”一语双关,请分析双关所指的具体内容及表达作用。

【答案】1.“万里”与“三年”对举,收到了双重的艺术效果,分别从空间和时间跨度上道出了自己背井离乡,漂泊不定的遭遇,充满了无尽忧愤之情。

2.眼前风霜中的枯朽之木和沧桑之波,令作者触景伤情;回想自己辗转江湘、颠沛流离之苦;国家破败、动荡之忧;韶华已逝,难图大事,老大伤悲的落寞。

3.“风霜”既指秋色浓重,(与自己的“白头”互相映衬),又暗喻政治局势之严峻;一语双关,表达无限悲凉的身世之慨。

【解析】1.本题考查对诗句的理解。

这两句诗,道出了一个亡国之臣心中的愤懑。

“万里”与“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,收到了双重叠加的艺术效果,读之让人感慨万分。

诗人的“万里来游”不过是万里逃难的高雅说法,但是又无可奈何。

心中的苦闷,只好在“远望”中消解。

“三年多难”,本来已经不胜觳觫,却还要在这里登高临危,让人不堪忍受。

诗意至此,已经一波三折,千回百转,把感情推向了极致。

2.本题考查对诗歌重要信息的提取。

这首诗写了诗人登楼的所见所感,虽是抒写到岳阳楼游玩,但心系国家政事,忧国忧民,借登楼来谱写了一首爱国诗篇。

所以答此题最好联系一下时代背景。

首先“老木苍波无限悲”中可以看出诗人悲眼前之景“老木苍波”;“万里来游还望远,三年多难更凭危”写自己的辗转奔波之悲;“白头吊古风霜里”,“风霜”明指自然实物,实喻社会现实,因此就有了国破家亡之悲;自己40岁了,头发白了,难以成大事,不免没落悲伤。

登岳阳楼(杜甫)原文及赏析登岳阳楼(杜甫)原文及赏析登岳阳楼,滚滚长江东逝水。

天门山前水满天,江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此情可待成追忆?只是当时已惘然。

何日长江一水间,竟忆此处君可知?登岳阳楼是中国唐代诗人杜甫创作的一篇诗。

该诗写了杜甫登上岳阳楼的情景,以及他对长江水和明月的思念之情。

整首诗以江水和月亮为背景,表达了诗人对时光流逝和人事变迁的思考和感慨。

诗的开篇,以"滚滚长江东逝水"描绘了长江川流不息的景象,形容了人生的无常和岁月的流失。

接着描绘了天门山矗立在长江之前,水天相连的壮丽景色,以及江畔初见月的奇妙场景,表达了诗人才智的卓越和对自然美的赞叹之情。

接下来,诗人写出江月年年只相似,又不知江月待何人的颦脉之思。

他感叹江月虽然年复一年,却无法预测它会照射在何人的身上,向读者展示了人生的无常和人际关系的变迁。

然后,诗人转述了一个扁舟子和明月楼的情节。

他描绘了青枫浦上的愁思景色,表现了惋惜离别的心情。

他询问这个夜晚乘扁舟的是哪个家庭,还有思念之情发生在何处的明月楼。

通过描写这个场景,诗人让读者感受到了离愁别绪和思乡之情。

最后两句,诗人以"此情可待成追忆?只是当时已惘然"作结。

他回忆起登上岳阳楼的美景和深情,却无法回到当时的时光。

他希望能够在长江一水间与思念之地相会,再次重温深情往事。

他以"竟忆此处君可知"来表达对诗中情景和思念之情的期盼。

这首诗以婉约细腻的笔触描绘了长江流经岳阳楼的景色,诗人通过描述自然景观,凝聚自己的情感,表达出世事变迁、人生无常的主题。

诗中运用了对比手法,通过对长江和月亮的描绘,表达了对时光流逝和人际关系的思考。

整首诗语言简练,情感真挚,形象生动,流露出杜甫独特的才情和对人生的深刻感悟。

登岳阳楼陈与义其一古诗翻译赏析原文:登岳阳楼其一陈与义洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

登岳阳楼其一字词解释:①〔帘旌jīng〕酒店或茶馆的幌子。

②〔夕阳迟〕夕阳缓慢地下沉。

迟,缓慢。

③〔吴蜀横分地〕三国时吴国和蜀国争夺荆州,吴将鲁肃曾率兵万人驻扎在岳阳。

横分,这里指瓜分。

④〔徙倚〕徘徊。

⑤〔三年多难〕宋钦宗靖康二年(1127)春天北宋灭亡,到写此诗时已有三年。

⑥〔凭危〕指登楼。

凭,靠着。

危,指高处。

⑦〔吊古〕凭吊往事。

登岳阳楼其一翻译:巍巍岳阳楼矗立在洞庭之东长江之西,楼阁上的旌旗静止,夕阳黄昏缓缓下降。

我登临的地方,是岳阳楼(吴国和蜀国的分界地)。

我徘徊的时刻,使洞庭湖与君山笼罩在暮霭里。

为避战乱我奔波三年,行程万里,今日登高远望是什么心绪?登楼凭吊古人,我自己已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲。

登岳阳楼其一创作背景:无登岳阳楼其一赏析:这是一首七言律诗,是《登岳阳楼二首》中的第一首,也是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

首联“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟.”写景,一“东”一“西”形象生动的说明了岳阳楼的地理位置., “帘旌不动夕阳迟”由远及近,从“帘旌”到“夕阳”,描绘出了一幅静谧而惨淡的的夕阳入山图.面对这样的景色,想到自己的漂泊生活,诗人不由悲从心来.作者首先铺垫了了一个凄凉的基调。

颔联中,“ 登临吴蜀横分地”从历史角度介绍了岳阳楼,此句仿杜诗中“吴楚东南” 意境雄伟, 让人想起战火纷飞的三国时代,怀古伤今,怎能不让人“ 徙倚”在山水之间.在这样美丽的岳阳楼畔,诗人却提不起半点观赏山水的雅兴,仅“徙倚”二字,便把诗人那满腔愁绪表现的淋漓尽致. 颈联从杜甫“万里悲秋常做客,百年多病独登台”脱胎而来,而又未生搬硬套,“万里”“三年”说明了诗人逃难时遥远的路途以及具体的时间,恰当的表现了自己背井离乡,漂泊不定的生涯尾联情景相生,“风霜”既指秋色浓重,又与自己的“白头”相映衬,且暗示了当时政治局势的严峻,“老木沧波”既指眼前实景,又是作者憔悴悲愁,饱经风霜的自我写照.这样的苍凉气韵,与杜甫诗中“无边落木萧萧下”,“艰难苦恨繁霜鬓”相同.同样的国破家亡,天涯沦落,此时此刻,杜甫成了诗人患难中的知己,因此,诗中自然有了杜诗中雄阔慷慨的风格。

杜甫登岳阳楼第一、二句运用了比照手法。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

大历三年(768)春,杜甫由夔州出峡,因兵乱漂流在江陵、公安等地。

这年冬天,杜甫从公安到了岳阳,这首诗就是登岳阳楼后所作。

诗人写出了洞庭浩翰汪洋的非凡气势,亦触景伤情,写自己身世的凄凉孤寂,反映出诗人对时局的忧虑和关心。

全诗对仗工整用韵谨严,前后映衬,浑然一体。

[注释](1)岳阳楼:游览胜地。

在湖南省岳阳市,下临洞庭湖。

(2)坼[音“撤〞]:裂开,分开。

(3)乾坤:天地。

(4)戎马:比喻战事。

(5)涕泗:眼泪。

[译文]过去早就闻说洞庭湖,今天终于登上了岳阳楼。

吴国和楚国从湖的东南分开,天地好似日日夜夜在湖上浮动。

亲戚朋友没有一封信给我,年老多病只有一条孤舟。

北方的边关正在鏖战,我*着岳阳楼的栏杆老泪纵横流。

这首诗的意境是十分宽阔宏伟的。

诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮〞,是说广阔无边的洞庭湖水,划分开吴国和楚国的疆界,日月星辰都象是整个地飘浮在湖水之中一般。

只用了十个字,就把洞庭湖水势浩瀚无边无际的巨大形象特别逼真地描画出来了。

杜甫到了晚年,已经是“漂泊西南天地间〞,没有一个定居之所,只好“以舟为家〞了。

所以下边接着写:“亲朋无一字,老病有孤舟。

〞亲戚朋友们这时连音信都没有了,只有年老多病的诗人泛着一叶扁舟到处飘流!从这里就可以领会到开头的两句“昔闻洞庭水,今上岳阳楼〞,本来含有一个什么样的意境了。

这两句诗,从外表上看来,意境象是很简单:诗人说他在假设干年前就听得人家说洞庭湖的名胜,今天居然能够登上岳阳楼,亲眼看到这一片山色湖光的美景。

因此清人仇兆鳌就认为:“‘昔闻’、‘今上’,喜初登也。

〞〔?杜诗详注?〕但仅这样理解,就把杜诗原来的意境领会得太浅了。

这里并不是写登临的喜悦;而是在这平平的表达中,寄寓着漂泊天涯,怀才不遇,桑田沧海,壮气蒿莱……许许多多的感触,才写出这么两句:过去只是耳朵里听到有这么一片洞庭水,哪想到迟暮之年真个就上了这岳阳楼?本来是沉郁之感,不该是喜悦之情;假设是喜悦之情,就和结句的“凭轩涕泗流〞连不到一起了。

《登岳阳楼》理解性默写

1.《登岳阳楼》其一诗中表现诗人愤懑之情的语句是:,。

2.《登岳阳楼》“,”写出了洞庭湖烟波浩渺的雄浑景象。

3.《登岳阳楼》中,“,”两句写自己早就对洞庭湖充满向往,为下文蓄势。

4.杜甫《登岳阳楼》中虚实结合,把洞庭湖的气象描绘得壮阔而又生动的句子是:,。

5.《登岳阳楼》“,”和《旅夜书怀》中的“名岂文章著,官应老病休。

”都形象地反映了他生前生活的窘迫和仕途的坎坷。

6.《登岳阳楼》中,作者不仅哀叹自己的身世孤苦晚境凄凉,更为国家动荡不安战乱不休而悲伤的诗句是:,。

《登岳阳楼》默写答案

1.戎马关山北,凭轩涕泗流

2.吴楚东南坼,乾坤日夜浮

3.昔闻洞庭水,今上岳阳楼

4.吴楚东南坼,乾坤日夜浮

5.亲朋无一字,老病有孤舟

6.戎马关山北,凭轩涕泗流

1。

杜甫《登岳阳楼》原文、注释及解析〔原文〕登岳阳楼[唐] 杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼②,乾坤日夜浮③。

亲朋无一字④,老病有孤舟⑤。

戎马关山北⑥,凭轩涕泗流⑦。

〔注释〕①本篇选自杜甫《杜工部集》。

大约作于大历三年(公元768年)冬。

岳阳楼,在今湖南省,是当时岳阳县城的西门楼,下临洞庭湖。

②坼(che彻),分裂。

大致说来,湖在楚之东,吴之南,中由湖水分开,故曰“坼”。

③乾坤,指日月。

《水经注·湘水》:“(洞庭)湖水广圆五百余里,日月若出没于其中。

”④字,指书信。

⑤老病,杜甫时年五十七,身患肺病、疟疾、风痹、耳聋等多种疾病,故云。

⑥戎马,指战争。

据史载,大历三年秋冬,吐蕃屡侵陇右、关中一带,京师戒严。

因其地在岳阳西北,故曰“关山北”。

⑦凭轩,倚楼上栏杆。

涕泗(si四),眼泪曰涕,鼻涕曰泗。

涕泗流,犹言老泪纵横。

张载《拟四愁诗》:“登崖远望涕泗流。

”〔解析〕这是诗人大历三年(公元768年)在岳州(今湖南岳阳市)登岳阳城西门楼时写下的一首千古绝唱。

它与孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》一诗向被奉为岳阳楼题咏之作的双璧,享有后人不敢复题的盛誉。

首联以今昔对举,一上来便点出岳阳胜景在洞庭一湖,登楼是为了观湖;而“昔闻”、“今上”的转接,也隐隐透出一种百闻不如一见、夙愿始偿的快慰与感喟。

洞庭在湖南北部、岳阳西,是我国长江流域著名的大湖。

据《清一统志·岳州府》载,“每夏秋水涨,周围八百余里”。

诗人久慕洞庭盛名,如今登上岳阳城楼,自然要纵目眺望,尽情领略一番。

颔联即就“水”字渲染:出句言东吴南楚在此分界,洞庭地跨古代吴、楚二国(今江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南等地),从地域上言其阔大;对句则说其势浩瀚,日夜涌流,整个日月星辰都似乎飘浮于其中。

它使人自然联想到曹操“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”(《步出夏门行·东临碣石》)的名句,感受到洞庭湖水负载万物、吞吐日月的磅礴气势。

![[登岳阳楼赏析陈与义]登岳阳楼陈与义原文及赏析](https://uimg.taocdn.com/94a98cd677eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d1208.webp)

[登岳阳楼赏析陈与义]登岳阳楼陈与义原文及赏析登岳阳楼(赏析)登岳阳楼昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五律。

这首诗是一首即景抒情之作,诗人在作品中描绘了岳阳楼的壮观景象,反映了诗人晚年生活的不幸,抒发了诗人忧国忧民的情怀。

全诗表现了杜甫得偿多年夙愿,即登楼赏美景,同时仍牵挂着国家的百感交集之情。

首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”。

有一点是很清楚的,诗人对洞庭湖向往已久,这是在叙事写景的行文中,自然地流露出来的感情。

但这毕竟是过去的向往,登上了岳阳楼,其感情似乎应当是高兴。

因为多年的向往实现了,一定高兴。

但仔细品味,句中又见不到高兴的字眼,抽不出如愿以偿的情思。

联系下文更是如此。

实际上在这两句中“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,作者把这段距离拉开,没有用简单的“喜”“悲”之词来填充它,而是留给读者去想象、回味。

古人说“律诗之妙全在无字处”,这里就是无字处。

“昔”与“今”之间,天在变,地在变,国在变,人也在变。

安史之乱,唐王朝由盛转衰,人民的深重灾难,杜甫个人的悲惨遭遇,这一切都凝聚在一起,凝聚在杜甫的心头,并随着诗人—起登上了岳阳楼。

他高兴不起来。

应当说“今上岳阳楼”是向往了多年不得登,如今才算是登上来了,这是一声长叹,长叹的内里是一团忧国忧民、伤时伤世的感慨。

这一声长叹,就像那咏叹调的引子,开启了下面一个个乐章。

这里还要注意到一个“水”字,题目是“登岳阳楼”,头一句却先写洞庭湖,第二句才写岳阳楼,而且是“洞庭水”不是洞庭湖。

这个“水”字显然是要突出的,这是抓住了洞庭风光的主要特点,说明了下文主要是在“水”上做文章。

颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”。

这两句紧扣上联的“水”字,虽没出现水字,却是专门写洞庭水。

诗人站在岳阳楼上,向东南方向极目眺望,只见洞庭湖水茫茫一片,一眼望不到头,而吴地则被挤向了远远的东边,楚地则被远远地挤向了西边、南边。

杜甫:《登岳阳楼》【年代】:唐【作者】:杜甫——《登岳阳楼》【内容】昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

【赏析】:这首诗的意境是十分宽阔宏伟的。

诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,是说广阔无边的洞庭湖水,划分开吴国和楚国的疆界,日月星辰都象是整个地飘浮在湖水之中一般。

只用了十个字,就把洞庭湖水势浩瀚无边无际的巨大形象特别逼真地描画出来了。

杜甫到了晚年,已经是“漂泊西南天地间”,没有一个定居之所,只好“以舟为家”了。

所以下边接着写:“亲朋无一字,老病有孤舟。

”亲戚朋友们这时连音信都没有了,只有年老多病的诗人泛着一叶扁舟到处飘流!从这里就能够领会到开头的两句“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”,本来含有一个什么样的意境了。

这两句诗,从表面上看来,意境象是很简单:诗人说他在若干年前就听得人家说洞庭湖的名胜,今天居然能够登上岳阳楼,亲眼看到这个片山色湖光的美景。

所以清人仇兆鳌就认为:“‘昔闻’、‘今上’,喜初登也。

”(《杜诗详注》)但仅这样理解,就把杜诗原来的意境领会得太浅了。

这里并不是写登临的喜悦;而是在这平平的叙述中,寄寓着漂泊天涯,怀才不遇,桑田沧海,壮气蒿莱……许很多多的感触,才写出这么两句:过去仅仅耳朵里听到有这么一片洞庭水,哪想到迟暮之年真个就上了这岳阳楼?本来是沉郁之感,不该是喜悦之情;若是喜悦之情,就和结句的“凭轩涕泗流”连不到一起了。

我们知道,杜甫在当时的政治生活是坎坷的,不得意的,不过他从来没有放弃“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负。

哪里想到一事无成,昔日的抱负,今朝都成了泡影!诗里的“今”、“昔”两个字有深深的含意。

所以在这个首诗的结句才写出:“戎马关山北,凭轩涕泗流”,眼望着万里关山,天下到处还动荡在兵荒马乱里,诗人倚定了阑干,北望长安,不禁涕泗滂沱,声泪俱下了。

这首诗,以其意境的开阔宏丽为人称道,而这意境是从诗人的抱负中来,是从诗人的生活思想中来,也有时代背景的作用。

陈与义的登岳阳楼赏析你知道陈与义的《登岳阳楼》吗?这首诗可不简单,说起来,背后有着一段小小的故事。

你想象一下,古代的文人们,脑袋里满是诗情画意,一步一景,眼前的世界在他们笔下就能化作千里江山。

陈与义的这首诗,便是这么一幅画。

诗人站在岳阳楼上,眼前的湖光山色如同铺开的一幅画卷,他用笔轻轻一挥,画出了内心的波澜和不安。

真的是,读完了让人心头一震,仿佛也跟着那江水一起漂流了。

你看那“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。

这一句吧,真是一下子就把我们带入了那种寂寥的感觉。

落木萧萧,这四个字简单,却让人感受到无穷的孤寂,仿佛眼前的景象就是一片萧瑟的秋风,满地黄叶无处可寻。

而那个“滚滚来”的长江,它又代表了一种永不停息的力量,像是生活中的种种波涛,总是扑面而来。

陈与义通过这简单的描写,表达了对人生变幻无常的深刻感受。

你说,这么短的几句,怎么能把内心的感受展现得如此淋漓尽致呢?简直是一针见血,让人立马就能体会到诗人当时的情感。

不过你以为这就完了吗?不,他接下来的几句,直接把我们带入了一个更深的思考。

“天高地迥,觉宇宙之无穷。

”这一句说得简直大气磅礴,谁不想看看这浩瀚宇宙的尽头呢?你看看,这么高远的天,这么广阔的大地,都在眼前,连带着那无边的江水,竟然让人产生了一种无限的思索。

陈与义不仅仅是看景,还是在看自己,看到的是人生的渺小和无常。

宇宙那么大,我们那么渺小,是不是有时候在生活中也会有这种微不足道的感觉呢?这种对比让人想要停下脚步,好好想想自己到底该走向哪里。

其实这首诗,也不仅仅是写景,更是写心境。

你看那“悲歌可以当泣,远望可以当歌”这一句,真是把诗人的复杂情感表达得恰到好处。

悲歌和远望,它们在一起,却又是那么矛盾。

悲歌啊,听起来让人心里有些沉重,而远望呢,仿佛又是一种远大的志向,一种希望。

哎,有时候人真是这样,心里有太多的纠结与冲突,想要前进,却又时常被过去的痛楚牵绊。

陈与义就通过这句诗,把那种复杂的心情传达给了我们。

《登岳阳楼》原文及赏析《登岳阳楼》原文及赏析古籍,是指未采用现代印刷技术印制的书籍。

图书在古代称作典籍,也叫文献,兼有文书、档案、书籍三重意义。

以下是小编精心整理的《登岳阳楼》原文及赏析,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《登岳阳楼》杜甫昔闻洞庭水①,今上岳阳楼②。

吴楚东南坼③,乾坤日夜浮④。

亲朋无一字⑤,老病有孤舟⑥。

戎马关山北⑦,凭轩涕泗流⑧。

注释①洞庭水:即洞庭湖。

在今湖南北部,长江南岸,是我国第二淡水湖。

②岳阳楼:在今湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

③吴楚:春秋时二国名,其地略在今湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江一带。

下瞰洞庭,碧湖万顷,遥望君山,气象万千,唐张说建,宋滕子京修。

以范仲淹千古名篇《岳阳楼记》驰名。

④坼(chè):分裂,这里引申为划分。

这句是说:辽阔的吴楚两地被洞庭湖一水分割。

乾坤(qián kūn)日月(一作“夜”)浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

据《水经注》卷三十八:“湖水广圆五百余里,日月出没于其中。

”⑤乾坤:天地。

⑥无一字:音讯全无。

字:这里指书信。

⑦老病:年老多病。

杜甫时年五十七岁,身患肺病,风痹,右耳已聋。

有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。

诗人生平的最后三年里大部分时间是在船上度过的。

这句写的`是杜甫生活的实况。

⑧戎(róng)马关山北:北方边关战事又起。

当时吐蕃侵扰宁夏灵武、陕西?(bīn)州一带,朝廷震动,匆忙调兵抗敌。

戎马:军马借指军事、战争,战乱。

这年秋冬,吐蕃又侵扰陇右、关中一带。

⑨凭轩:倚着楼窗。

涕泗流:眼泪禁不住地流淌。

涕泗:眼泪和鼻涕,偏义复指,即眼泪译文巍巍岳阳楼,伫立在洞庭之东长江之西,夕阳缓缓下沉,湖面风平浪静,没有晚风吹起楼阁上的锦旗。

我登临的地方,曾是三国时期吴国和蜀国争夺荆州--吴将鲁肃率兵驻扎的地方,黄昏时分我登楼观景,徘徊间看到洞庭湖和远山笼罩在暮霭里。

为避战乱,我奔波三年行程万里,今日登高望远,心中的苦闷还是无法排解。

杜甫《登岳阳楼》赏析这首五言律诗写于诗人逝世前一年,即唐代宗大历三年(768)。

当时杜甫沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳州(今属湖南)。

登上神往已久的岳阳楼,凭轩远眺,面对烟波浩渺、壮阔无垠的洞庭湖,诗人发出由衷的礼赞;继而想到自己晚年飘泊无定,国家多灾多难,又不免感慨万千,于是挥笔写下这首含蕴着浩然胸怀和博大痛苦的名篇。

岳阳楼,即湖南岳阳城西门楼,是我国三大名楼之一(其余两个是黄鹤楼、鹳鹊楼),下瞰洞庭,视野广阔。

唐开元四年,中书令张说任职此州,常与才士登楼赋诗,遂使之声名骤增,成为天下文化名。

这首诗意境开阔宏伟,风格雄浑渊深,是杜甫诗中的五律名篇,前人称之为盛唐五律第一。

从总体上看,江山的壮阔,与诗人胸襟的博大,在诗中互为表里。

虽然悲伤,却不消沉;虽然沉郁,却不压抑。

宋代胡仔《苕溪渔隐丛话》引蔡絛《西清诗话》说:“洞庭天下壮观,自昔骚人墨客,题之者众矣,……然未若孟浩然‘气蒸云梦泽,波撼岳阳城’,则洞庭空旷无际,气象雄张,如在目前。

至读杜子美诗,则又不然。

‘吴楚东南坼,乾坤日夜浮’,不知少陵胸中吞几云梦也。

”全诗纯用赋法,从头到尾都是叙述的笔调。

以往一些学者认为诗用赋法,没有形象,没有诗味。

事实上,赋法是诗歌形象化的重要手法,其特点是不注重诗的语言和局部事物的形象化,而着力创造诗的总体意境。

《登岳阳楼》正是运用赋法创造艺术形象的典范。

它所达到的艺术境界,已经使人不觉得有艺术方法的存在,甚至不觉得有语言的存在,只觉得诗人的思想感情撞击着心扉。

“岳阳楼”,古岳州城(今湖南省岳阳)的西门楼。

面临洞庭湖,是览观洞庭风景的好地方。

公元768年,杜甫在四川呆不住了,就坐船顺长江东下,到处飘游,到荆州也呆不下,又沿洞庭湖向南飘游,这时杜甫已58岁,还不到60岁,但身体已衰弱不堪了。

右臂偏枯瘦,耳朵聋了,而且是老肺病。

他全家都住在小船上,飘泊不定。

到了岳阳,他登上了岳阳楼,放眼远眺,触景生情,写下了这首诗。

杜甫《登岳阳楼》全诗赏析及诗意翻译本文是关于杜甫的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫于大历三年(768年)创作的一首五律。

这首诗是一首即景抒情之作,诗人在作品中描绘了岳阳楼的壮观景象,反映了诗人晚年生活的不幸,抒发了诗人忧国忧民的情怀。

登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

诗文解释:早就听说洞庭湖的水势浩大,今天终于登上了这座闻名遐迩的岳阳城楼。

洞庭湖如此广阔,东南面的吴地和楚地,似乎被割成两国。

洞庭湖的水势浩瀚,整个天与地就如日日夜夜在波涛上漂浮。

望着这浩瀚的景象,想到我的亲友连一点消息也没有,而今年迈多病,栖息在这只孤零零的小舟上。

在关山以北依然战火不断,凭轩远眺,默思着国难家愁,我终于涕泪交流。

译文2:很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,天地像在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

词语解释:岳阳楼:在今湖南岳阳境内洞庭湖岸。

吴楚:吴地和楚地。

乾坤:天地。

字:指书信。

戎马:军事。

凭:倚。

轩:楼窗。

涕泪:眼泪。

诗文简析:大历三年(公元七六八年)杜甫携眷夔州出峡,漂泊在江湘一带。

暮冬流寓岳州,登临岳阳楼而有此作。

「吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

」实为千古名句。

前人称此二句「尤为雄伟,虽不到洞庭者读之,可使胸以豁达。

」(宋人黄鹤《少陵年谱》)。

全诗将眼前雄伟壮阔的景色与诗人个人的身世悲凉之感及对国事边事的忧心有机地结合了起来,具有极为深广的内涵。

表现上擒纵自如,卷舒随意,折转巧妙,充分表现了沉郁顿挫的杜诗本色。

诗的前半赞叹洞庭湖的宏伟壮阔,是古往今来写洞庭湖的名句,与孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》中的名句同为人们传诵。

后半抒情。

全诗意境浑厚,气势磅礴,虽悲伤却无颓废之感。

杜甫《登岳阳楼》赏析1昔闻洞庭水2,今上岳阳楼。

吴楚东南坼3,乾坤日夜浮4。

亲朋无一字,老病有孤舟5。

戎马关山北6,凭轩涕泗流7【韵译】:很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚象把吴楚东南隔开,天地象在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

【赏析】:前一层先叙登楼,后写洞庭湖景观,一起一承,章法分明。

起句以“昔闻”与“今上”对应,看似平常,却颇有深意在。

“昔”,当指诗人的青年时代,又值“开元盛世”,到处都是歌舞升平的景象,诗人既闻洞庭之名,必有向往之意,可惜未能一游;如今呢,祖国山河残破,疮痍满目,而诗人也到了暮年,且历尽人生坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?但诗人只叙事,不说情,把情留给读者自己去品味。

接着就给读者勾勒出一幅气象万千的画面:“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

”这是诗人心中的画面,仅凭肉眼是看不到的,它使人联想到曹操咏海的名句:“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”(《观沧海》)自然,诗人此刻的心情跟曹操有所不同。

后一层先说个人景况,后说国事艰难,使人担忧,一转一合,显而易见。

“亲朋”两句中,要害是“孤舟”一词。

诗人自离夔州之日起,全家人都生活在船上,实际上已无家可归,所以由写景转入抒情先说个人景况;再说,从洞庭水转换到“孤舟”,脉络也十分清晰。

至于说亲朋“无一字”,显然是无所依托之意。

这又加重了诗人自伤飘泊的感情。

但诗人不会停留在个人痛苦上,他总是以国事为念,因此,当他站在岳阳楼上“凭轩”远眺时,就联想到当时吐蕃犯边的情况,不禁潸然泪下了。

这个抒情结尾将诗的思想内容提到了一个新的高度,而“凭轩”二字又巧妙地照应了第二句,以此结束全诗恰到好处。

这首诗可以说是咏岳阳楼的绝唱。

考题:1、杜甫在《登岳阳楼》中由个人身世转写国事危难,感伤涕零的诗句是:戎马关山北6,凭轩涕泗流2、说到洞庭湖,我们都会想起唐诗中写得最好的两处名句,一是“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,出自孟浩然的《临洞庭湖赠张丞相》,一是“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,出自杜甫的《登岳阳楼》。

登岳阳楼原文、翻译、赏析登岳阳楼原文、翻译、赏析登岳阳楼原文、翻译、赏析1登岳阳楼唐代:杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

译文以前的日子就听说洞庭湖波澜壮阔,今日如愿终于登上岳阳楼。

浩瀚的湖水把吴楚两地撕裂,似乎日月星辰都漂浮在水中。

亲朋好友们音信全无,我年老多病,乘孤舟四处漂流。

北方边关战事又起,我倚着栏杆远望泪流满面。

注释洞庭水:即洞庭湖。

在今湖南北部,长江南岸,是我国第二大淡水湖。

岳阳楼:在今湖南省岳阳市,下临洞庭湖,为游览胜地。

吴楚:春秋时二国名(吴国和楚国)其地略在今湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江一带。

下瞰洞庭,碧湖万顷,遥望君山,气象万千,唐张说建,宋滕子京修。

以范仲淹千古名篇《岳阳楼记》驰名。

坼(chè):分裂,这里引申为划分。

这句是说:辽阔的吴楚两地被洞庭湖一水分割。

乾坤(qián kūn)日夜(一作“月”)浮:日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。

据《水经注》卷三十八:“湖水广圆五百余里,日月出没于其中。

”乾坤:天地,此指日月。

无一字:杳无音讯。

字:这里指书信。

老病:年老多病。

杜甫时年五十七岁,身患肺病,风痹,右耳已聋。

有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。

诗人生平的最后三年里大部分时间是在船上度过的。

这句写的是杜甫生活的实况。

戎(róng)马关山北:北方边关战事又起。

当时吐蕃侵扰宁夏灵武、陕西邠(bīn)州一带,朝廷震动,匆忙调兵抗敌。

戎马:军马借指军事、战争,战乱。

这年秋冬,吐蕃又侵扰陇右、关中一带。

凭轩:倚着楼窗。

涕泗流:眼泪禁不住地流淌。

涕泗:眼泪和鼻涕,偏义复指,即眼泪。

创作背景大历三年(768年),当时杜甫沿江由江陵、公安一路漂泊,来到岳州(今属湖南)。

登上神往已久的岳阳楼,凭轩远眺,诗人发出由衷的礼赞;继而想到自己晚年飘泊无定,国家多灾多难,又不免感慨万千,于是在岳阳写下《登岳阳楼》、《泊岳阳城下》和《陪裴使君登岳阳楼》。