过秦论-知识点整理【可直接使用】.doc

- 格式:doc

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:12

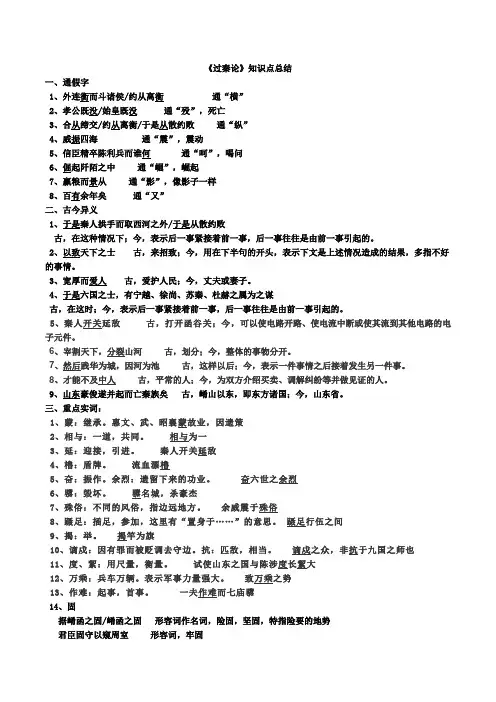

《过秦论》知识点总结一、通假字1、外连衡而斗诸侯/约从离衡通“横”2、孝公既没/始皇既没通“殁”,死亡3、合从缔交/约从离衡/于是从散约败通“纵”4、威振四海通“震”,震动5、信臣精卒陈利兵而谁何通“呵”,喝问6、倔起阡陌之中通“崛”,崛起7、赢粮而景从通“影”,像影子一样8、百有余年矣通“又”二、古今异义1、于是秦人拱手而取西河之外/于是从散约败古,在这种情况下;今,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

2、以致天下之士古,来招致;今,用在下半句的开头,表示下文是上述情况造成的结果,多指不好的事情。

3、宽厚而爱人古,爱护人民;今,丈夫或妻子。

4、于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋古,在这时;今,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

5、秦人开关延敌古,打开函谷关;今,可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。

6、宰割天下,分裂山河古,划分;今,整体的事物分开。

7、然后践华为城,因河为池古,这样以后;今,表示一件事情之后接着发生另一件事。

8、才能不及中人古,平常的人;今,为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人。

9、山东豪俊遂并起而亡秦族矣古,崤山以东,即东方诸国;今,山东省。

三、重点实词:1、蒙:继承。

惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策2、相与:一道,共同。

相与为一3、延:迎接,引进。

秦人开关延敌4、橹:盾牌。

流血漂橹5、奋:振作。

余烈:遗留下来的功业。

奋六世之余烈6、隳:毁坏。

隳名城,杀豪杰7、殊俗:不同的风俗,指边远地方。

余威震于殊俗8、蹑足:插足,参加,这里有“置身于……”的意思。

蹑足行伍之间9、揭:举。

揭竿为旗10、谪戍:因有罪而被贬调去守边。

抗:匹敌,相当。

谪戍之众,非抗于九国之师也11、度、絜:用尺量,衡量。

试使山东之国与陈涉度长絜大12、万乘:兵车万辆。

表示军事力量强大。

致万乘之势13、作难:起事,首事。

一夫作难而七庙隳14、固据崤函之固/崤函之固形容词作名词,险固,坚固,特指险要的地势君臣固守以窥周室形容词,牢固据亿丈之城,临不测之渊,以为固形容词作名词,坚固的防御15、举有席卷天下,包举宇内动词,并吞南取汉中,西举巴蜀动词,攻取16、度内立法度名词,制度试使山东之国与陈涉度长絜大动词,用尺量17、因因遗策动词,沿袭因利乘便介词,趁着因河为池介词,凭借,依据18、遗因遗策动词,遗留下来秦无亡矢遗镞之费动词,遗失,丢失19、策蒙故业,因遗策名词,策略、计策振长策而御宇内名词,马鞭子20、爱不爱珍器重宝肥饶之地动词,吝惜宽厚而爱人动词,爱护,尊重21、致以致天下之士动词,招纳,招致致万乘之势动词,达到、获得22、制吴起……赵奢之伦制其兵动词,统率秦有余力而制其弊动词,控制,制服履至尊而制六合动词,控制,统治23、兵吴起……赵奢之伦制其兵/行军用兵之道名词,军队收天下之兵/信臣精卒陈利兵而谁何/斩木为兵名词,兵器24、亡秦无亡矢遗镞之费动词,丢失,损失追亡逐北动词作名词,逃亡的军队吞二周而亡诸侯使动用法,使……灭亡25、北追亡逐北动词作名词,溃败的军队乃使蒙恬北筑长城而守藩篱名词作状语,在北方26、及及至始皇介词,等到……时候才能不及中人/非及向时之士动词,比得上四、重点虚词1、而外连衡而斗诸侯/会盟而谋弱秦/于是从散约败,争割地而赂秦/乃使蒙恬北筑长城而守藩篱/胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨表目的,来秦人拱手而取西河之外/振长策而御宇内/执敲扑而鞭笞天下/信臣精卒陈利兵而谁何/赢粮而景从/则不可同年而语矣表修饰皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士/九国之师,逡巡而不敢进/吞二周而亡诸侯/履至尊而制六合/然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也/序八州而朝同列表并列叩关而攻秦/秦有余力而制其弊/蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中/山东豪俊遂并起而亡秦族矣/一夫作难而七庙隳表承接秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣/将数百之众,转而攻秦/然而成败异变,功业相反也表转折仁义不施而攻守之势异也表因果2、以君臣固守以窥周室/以致天下之士/以愚黔首/以弱天下之民连词,表目的,来尝以十倍之地介词,用然秦以区区之地介词,凭借以为桂林、象郡/铸以为金人十二/临不测之渊,以为固以之为,把……当作自以为关中之固动词,认为然后以六合为家把……当作3、之秦孝公据崤函之固,拥雍州之地/并吞八荒之心/修守战之具/东割膏腴之地,北收要害之郡/不爱珍器重宝肥饶之地 /兼韩、魏……中山之众/于是六国之士/尝以十倍之地,百万之众/九国之师/秦无亡矢遗镞之费/奋六世之余烈/百越之君/废先王之道,焚百家之言/收天下之兵/据亿仗之城,临不测之渊/良将劲驽守要害之处/始皇之心/然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也/非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富,蹑足行伍之间,而崛起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众/雍州之地,崤函之固/陈涉之位,……之君也/谪戍之众,……之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也/试使山东之国/然秦以区区之地,致万乘之势助词,的有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋/齐明……乐毅之徒通其意/吴起……赵奢之伦制其兵指示代词,这自以为关中之固指示代词,这样有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋代词,他们商君佐之代词,代秦孝公聚之咸阳代词,代天下之兵五、词类活用1、名词作状语有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意像席子一样;像布包一样;像口袋一样内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯在国内,对内;对外南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡向南;向西;向东;向北南取百越之地,以为桂林、象郡向南乃使蒙恬北筑长城而守藩篱在北方胡人不敢南下而牧马向南天下云集响应,赢粮而景从像云一样;像回声一样;像影子一样2、名词作动词过秦论指摘过失履至尊而制六合登上执敲扑而鞭笞天下鞭,用鞭子抽;笞,用竹杖打子孙帝王万世之业也称帝称王然陈涉瓮牖绳枢之子瓮,用破瓮做;绳,用绳子系序八州而朝同列排列座次3、形容词作动词且夫天下非小弱也变小变弱4、形容词作名词据崤函之固/崤函之固/临不测之渊,以为固险要的地势/坚固的防御尊贤而重士贤者,贤能的人非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富贤能;财富5、动词作名词追亡逐北逃跑的军队;溃败的军队6、使动用法外连衡而斗诸侯使……争斗会盟而谋弱秦/以弱天下之民使……弱,削弱约从离衡使……离散吞二周而亡诸侯/山东豪俊遂并起而亡秦族矣使……灭亡却匈奴七百余里使……退却,击退以愚黔首使……愚昧序八州而朝同列使……朝拜7、为动用法有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋为……做六、特殊句式1、判断句子孙帝王万世之业也然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也2、被动句一夫作难而七庙隳(意念被动)身死人手,为天下笑者,何也?3、省略句南取百越之地,以(之)为桂林、象郡/铸(之)以(之)为金人十二/临不测之渊,以(之)为固百越之君,俯首系颈,委命(于)下吏/聚之(于)咸阳/蹑足(于)行伍之间,而倔起(于)阡陌之中/身死(于)人手4、宾语前置信臣精卒陈利兵而谁何崤函之固,自若也仁义不施而攻守之势异也5、定语后置铸以为金人十二/金城千里6、状语后置陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也。

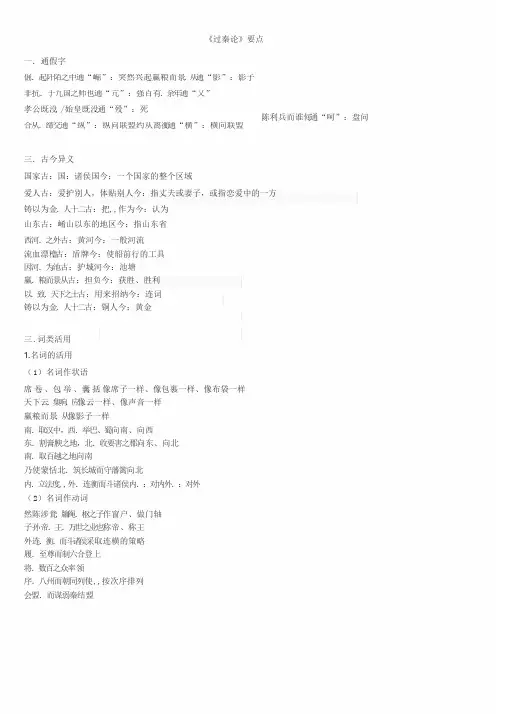

《过秦论》要点一.通假字倔.起阡陌之中通“崛”:突然兴起赢粮而景.从通“影”:影子非抗.于九国之师也通“亢”:强百有.余年通“又”孝公既没./始皇既没.通“殁”:死陈利兵而谁何.通“呵”:盘问合从.缔交通“纵”:纵向联盟约从离衡.通“横”:横向联盟三.古今异义国家古:国:诸侯国今:一个国家的整个区域爱人古:爱护别人,体贴别人今:指丈夫或妻子,或指恋爱中的一方铸以为金.人十二古:把,,作为今:认为山东古:崤山以东的地区今:指山东省西河.之外古:黄河今:一般河流流血漂橹.古:盾牌今:使船前行的工具因河.为池古:护城河今:池塘赢.粮而景从古:担负今:获胜、胜利以.致.天下之士古:用来招纳今:连词铸以为金.人十二古:铜人今:黄金三.词类活用1.名词的活用(1)名词作状语席.卷.、包.举.、囊.括.像席子一样、像包裹一样、像布袋一样天下云.集响.应像云一样、像声音一样赢粮而景.从像影子一样南.取汉中,西.举巴、蜀向南、向西东.割膏腴之地,北.收要害之郡向东、向北南.取百越之地向南乃使蒙恬北.筑长城而守藩篱向北内.立法度,,外.连衡而斗诸侯内.:对内外.:对外(2)名词作动词然陈涉瓮.牖绳.枢之子作窗户、做门轴子孙帝.王.万世之业也称帝、称王外连.衡.而斗诸侯采取连横的策略履.至尊而制六合登上将.数百之众率领序.八州而朝同列使,,按次序排列会盟.而谋弱秦结盟2.动词的活用(1)动词作名词追亡.逐北.逃走的军队(2)动词使动外连横而斗诸侯使,,相斗.序八州而朝同列使,,朝拜.流血漂橹使,,漂浮.却匈奴七百余里使,,退却.吞二周而亡.诸侯使,,灭亡约从离.衡使,,离散3.形容词的活用(1)形容词作名词崤函之固,拥雍州之地险要的地势因利乘便,宰割天下有利的形势..(2)形容词动用且夫天下非小弱也变小,变弱..(3)形容词使动诸侯恐惧会盟而谋弱.秦使,,弱士不敢弯.弓而抱怨使,,弯焚百家之言以愚.黔首使,,愚蠢四.特殊句式1.判断句此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

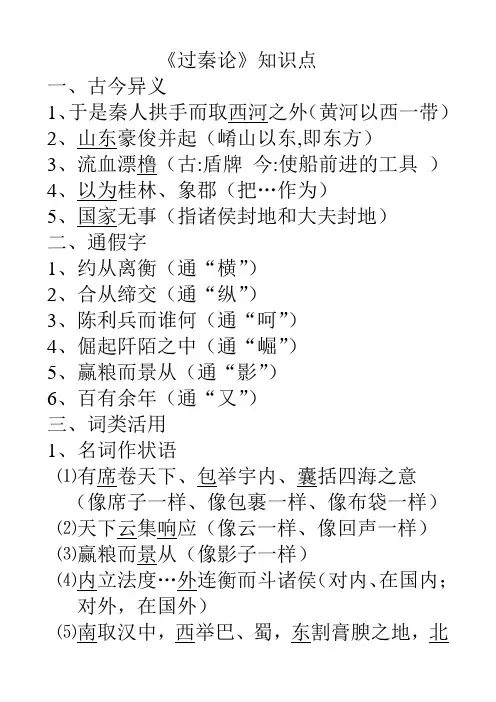

《过秦论》知识点一、古今异义1、于是秦人拱手而取西河之外(黄河以西一带)2、山东豪俊并起(崤山以东,即东方)3、流血漂橹(古:盾牌今:使船前进的工具)4、以为桂林、象郡(把…作为)5、国家无事(指诸侯封地和大夫封地)二、通假字1、约从离衡(通“横”)2、合从缔交(通“纵”)3、陈利兵而谁何(通“呵”)4、倔起阡陌之中(通“崛”)5、赢粮而景从(通“影”)6、百有余年(通“又”)三、词类活用1、名词作状语⑴有席卷天下、包举宇内、囊括四海之意(像席子一样、像包裹一样、像布袋一样)⑵天下云集响应(像云一样、像回声一样)⑶赢粮而景从(像影子一样)⑷内立法度…外连衡而斗诸侯(对内、在国内;对外,在国外)⑸南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡(向南,向西,向东,向北)2、名词作动词⑴子孙帝王万世之业也(称帝称王)⑵履至尊而制六合(登上)⑶将数百之众(率领)⑷执敲扑而鞭笞天下(用鞭子抽打,用竹板打)3、形容词用作动词、名词⑴尊贤而重士(形作动,敬重、尊重)⑵且夫天下非小弱也(形作动,变小,变弱)⑶秦孝公据崤函之固(形作名,坚固的地方)4、动词、形容词的使动用法⑴外连横而斗诸侯(使…争斗)⑵会盟而谋弱秦(使…弱,削弱)以弱天下之民(使…弱,削弱)⑶却匈奴七百余里(使…退却,击退)⑷以愚黔首(使…愚昧)⑸山东豪俊遂并起而亡秦族矣(使…灭亡)吞二周而亡诸侯(使…灭亡)⑹流血漂橹(使…漂浮)⑺士不敢弯弓而报怨(使…弯)⑻约从离衡(使…离散)⑼序八州而朝同列(使…朝拜)5、动词作名词追亡逐北(逃走的人)四、一词多义爱⑴不爱珍器重宝肥饶之地(吝惜)⑵宽厚而爱人(喜爱、爱护)⑶成语:爱屋及乌(喜爱)兵⑴弃甲曳兵而走\ 收天下之兵\ 信臣精卒陈利兵而谁何\ 斩木为兵(兵器、武器)⑵行军用兵之道,非及向时之士也(军队)⑶项羽兵四十万(士兵)⑷成语:穷兵黩武\ 兵不厌诈(军事、战争)⑸左右与兵之(用兵器伤害人)乘⑴因利乘便,宰割天下(趁着)⑵致万乘之势(兵车)⑶乘彼垝垣(登上)从⑴合从缔交(通“纵”,合纵)⑵赢粮而景从(跟随)⑶沛公旦日从百余骑来见项王(使…跟随)⑷樊哙从良坐(依傍、紧挨着)⑸择善而从之(听从)⑴内立法度,务耕织(规章、制度)⑵试使山东诸国与陈涉度长絜大(量、计算)⑶度我至军中,公乃入。

《过秦论》知识点归纳一、人性观点1.人性本恶:荀子认为人性本恶,人们的天性多是贪婪和自私的。

他认为,只有通过教育和治理才能改变人们的行为。

2.人性可塑:荀子认为,尽管人性本恶,但人们通过教育和修养可以改变自己。

他强调了教育的重要性,主张通过教育来培养人们的德性。

二、政治伦理观点1.君主权威:荀子主张君主集权,认为君主是国家的核心和灵魂,应该具有绝对的权力。

他提出君主制度是维护社会秩序的根本。

2.君主将德:荀子认为君主应当具备高尚的道德和智慧,以治理国家。

他主张君主要以身作则,率先垂范,才能使臣民服从。

3.民众安居乐业:荀子认为,君主的最终目标是让百姓安居乐业,享受安定和繁荣的生活。

他提出君主应该关注经济发展,推行农耕,实施减税政策。

三、社会道德观点1.礼义道德:荀子强调了礼义道德的重要性,认为它们是维持社会秩序和道德规范的基础。

他主张君主应该制定并实施相关法律和制度,以保障社会的正常运行。

2.社会等级:荀子认为,社会应该按照人才和功绩来划分等级,以保证社会的稳定和效率。

他主张君主应该依据人们的才能和贡献来任用和提拔人才。

四、军事策略观点1.“兵贵神速”:荀子认为,战争中时间的重要性,主张充分利用时间和战机,实施神速的军事行动,以取得战争的胜利。

2.军队统一指挥:荀子主张军队应该由一个统一的指挥者领导和指挥,以确保作战的效果。

3.兵力集中:荀子主张兵力要集中,以增强军队的实力,同时减少内外操练和演习,以提高军队的战斗能力。

总结:《过秦论》是荀子的代表作之一,以对秦国政治和军事策略的分析为基础,探讨了人性、政治伦理、社会道德等问题。

其中,荀子主张人性本恶,却也强调人性可塑;主张君主集权,但也要求君主具备高尚的道德和智慧;强调礼义道德的重要性,同时主张军事策略中的“兵贵神速”,以及军队统一指挥和兵力集中等方面。

《过秦论》的思想对中国古代的政治、军事和社会发展产生了重要影响,也对后世的政治学和伦理学研究有着深远的影响。

过秦论知识点总结完整一、秦朝的兴起1. 秦朝的建立:秦朝是中国历史上第一个统一的封建王朝,由秦始皇统一中国后建立而成。

2. 秦朝的领袖:秦始皇为秦朝的创始人和领袖,他在位期间推行中央集权制度,加强国家统一和中央集权。

二、秦朝的政治制度1. 中央集权制度:秦开始实行中央集权制度,取消封建诸侯,直接管理地方政权。

2. 郡县制度:秦朝实行郡县制度,将国家划分为郡县,地方政权实行一元化管理,加强对地方的控制和管理。

3. 队伍制度:秦朝实行队伍制度,将百姓抽调到各地来劳役,用以工程建设和军事防御,加强国家的力量和国土的防卫。

三、秦朝的军事制度1. 废除诸侯国:秦始皇通过统一战争废除诸侯国,将中国领土统一纳入秦朝版图。

2. 军阀统一:秦始皇统一了诸侯国军队,将所有诸侯国的军队整合到一起,形成了大一统的军队。

3. 兵制改革:秦朝进行了兵制改革,采取了兵役制度、徭役制度和兵士制度等措施,提高了国家的军事实力和防卫水平。

四、秦王朝的社会生活1. 社会地位的变化:秦王朝废除诸侯国,取消了封建诸侯等级的存在,实行一元化的社会等级制度,社会地位和财产都和崇尚的礼教等级有关。

2. 人民生活改善:秦朝实行共同的政治、经济制度和军事实践,对人民生活和社会兴替带来的景象是积极的。

3. 农业和手工业发展:秦王朝推行农园制、兴办水利工程,多方面实施了一些农业和手工业技术改革,为国家经济的发展提供了雄厚的基础。

五、秦王朝的文化特色1. 统一文字:秦朝统一文字,规范了古代汉字的使用和标准,为后来的文字发展奠定了基础。

2. 统一法律:秦朝实行统一的法律制度,建立秦律法统一标准,对后世的法律体系产生了深远的影响。

3. 礼乐之争:秦朝统一了礼乐等文化制度,推行了法家思想,将以往的儒家文化取而代之,形成了一种新的文化风貌。

六、秦始皇的治国方针1. 统一思想:秦始皇提出“遍访天下并求天之格”、“一统五帝、而非诸侯”、“儒、道、阴、阳、兵、黄纵而害民,故并灭之”等统一思想,并通过法律制度等手段推行这些思想,并进行思想上有关网络人民的群众教育工作措施。

过秦论知识点归纳过秦论知识点一、通假字1.威振四海(振,通“震”,震动)2.倔起阡陌之中(倔,通“崛”,突出,举起)3.非抗于九国之师(抗,通“亢”,高,引申为强大)4.孝公既没(没,通“殁”,死)5.合从缔交(从,通“纵”,合纵,战国时期六国联合共同对付秦国的的策略)6.赢粮而景从(景,通“影”,影子)7.百有余年矣(有,通“又”,用在整数和零数之间)8.陈利兵而谁何(何,通“呵”,大声呵斥)9.约从离衡(衡,通“横”,连横,战国时期秦国离间六国,各个击破的的策略)10.秦有余力而制其弊(弊,通“敝”,弱点,毛病)二、古今异义1.国家古义:指诸侯封地(诸侯国),大夫封地(家);今义:一个国家的整个区域(全国)2.爱人古义:爱护别人,体贴别人;今义:指丈夫或妻子,或指恋爱中的一方3.以为古义:把……作为,把……做成;今义:认为4.山东古义:崤山以东,即东方诸国;今义:指山东省5.河古义:黄河;今义:指一般河流6.橹古义:盾牌;今义:指外形似桨的一种用人力推进船的工具。

7.池古义:护城河;今义:池塘8.赢古义:担负,背负;今义:胜或获得9.以致古义:用来招纳;今义:连词,用在下半句的开头,表示下文是上述原因所形成的结果(多指不好的结果)。

三、词类活用(一)名词的活用1.名词作状语① 有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意(席,像席子那样;包,像包裹那样;囊,像口袋那样)② 天下云集响应,赢粮而景从。

(云,像云那样;响,像回声那样;景,像影子一样)③ 南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

(南,向南;西,向西;东,向东;北,向北)④ 南取百越之地,以为桂林、象郡。

(南,向南)⑤ 乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(北,向北)⑥内立法度,……外连横而斗诸侯。

(内,对内;外,对外)⑦ 陈涉瓮牖绳枢之子(瓮,用破瓮;绳,用绳子)2.名词作动词① 陈涉瓮牖绳枢之子 (牖,当作窗户;枢,当作门轴)② 子孙帝王万世之业也(帝王,称帝称王)③ 外连横而斗诸侯(连横,采取连横的策略)④ 履至尊而至六合(履,登上)⑤ 将数百之众(将,带领)⑥ 序八州而朝同列(序,招致,使……依次序排列)⑦ 会盟而谋弱秦(盟:结盟)(二)动词的活用1.动词作名词追亡逐北(亡,逃跑的军队)2.动词的使动用法① 外连横而斗诸侯 (斗,使……相斗)② 伏尸百万,流血漂橹(漂,使……漂浮)③ 吞二周而亡诸侯(亡,使……亡,灭亡)④ 序八州而朝同列 (朝,使……朝拜)⑤ 却匈奴七百余里(却,使……退却)⑥ 约从离衡(离,使……离散)(三)形容词的活用1.形容词作名词① 崤函之固 (固,险固的地势)② 因利乘便,宰割天下 (利,有利的形势)2.形容词作动词且夫天下非小弱也 (小,变小;弱,削弱)3.形容词的使动用法① 诸侯恐惧,会盟而谋弱秦(弱,使……弱,削弱)② 焚百家之言,以愚黔首 (愚,使……愚昧)③ 士不敢弯弓而报怨(弯,使……弯)四、一词多义1.制①一日不再食则饥,终岁不制衣则寒《齐桓晋文之事》制作、缝制②其牙机巧制,皆隐在尊中《后汉书·张衡传》制造、制作③吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人《赤壁之战》压制、控制④秦有余力而制其弊《过秦论》制服⑤王寥、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵《过秦论》统率、指挥⑥乃重修岳阳楼,增其旧制《岳阳楼记》规模2.亡①从径道亡,归璧于赵《廉颇蔺相如列传》逃跑、逃脱②秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣《过秦论》丢失、失去③燕虽小国而后亡《六国论》灭亡、消亡④今刘表新亡,二子不协《赤壁之战》死亡⑤追亡逐北,伏尸百万《过秦论》逃兵、逃亡的人⑥河曲智叟亡以应《愚公移山》通“无”,没有⑦吞二周而亡诸侯《过秦论》使动用法,使……灭亡3.固①临不测之渊以为固《过秦论》牢固、坚固(的地势)②固国不以山溪之险《孟子》使巩固③秦王恐其破璧,乃辞谢,固请《廉颇蔺相如列传》坚持、坚决④人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛《报任安书》固然、诚然⑤独夫之心,日益骄固《阿房宫赋》固执、顽固⑥卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣《陈涉世家》既、已4.利①故木受绳则直,金就砺则利《劝学》锐利、锋利②假舆马者,非利足也,而致千里《劝学》快③天时不如地利,地利不如人和《孟子·公孙丑》有利、条件好④因利乘便,宰割天下,分裂山河《过秦论》有利的形势⑤有蒋士者,专其利三世矣《捕蛇者说》利益、好处⑥商人重利轻别离《琵琶行》利润5.遗①秦无亡矢遗镞之费,而天下诸候已困矣《过秦论》丢失②夜不闭户,路不拾遗《封神演义》丢失的东西③小学而大遗,吾未见其明也《师说》遗漏、忽略④此三者,吾遗恨也《伶官传序》死去的人遗留下来的⑤是以先帝简拔以遗陛下《出师表》给予,赠送6.度①宁信度,无自信也《韩非子》尺码、尺度②生之有时,而用之无度,则物力必屈《论积贮疏》程度、限度③内立法度,务耕织,修守战之具《过秦论》规章、制度④卒起不意,尽失其度《荆轲刺秦王》风度、常态⑤一年一度秋风劲《采桑子·重阳》次、回、量词⑥感慨今昔,因自度此曲《扬州慢》谱写、创制⑦生无可奈何,而死固付之度外矣《(指南录)后序》考虑、思虑⑧试使山东诸国与陈涉度长絜大《过秦论》量、计算⑨万里赴戎机,关山度若飞《木兰诗》通“渡”,过五、特殊句式(一)判断句1.此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士(……者,表判断)2.然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也(……也,表判断)3.关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也(……也,表判断)(二)倒装句1.介词结构后置句(状语后置句)① 余威震于殊俗② 陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩……③ 谪戌之众,非抗于九国之师也④ 锄榎棘矜,非铦于钩戟长铩也2.宾语前置句① 且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固,自若也。

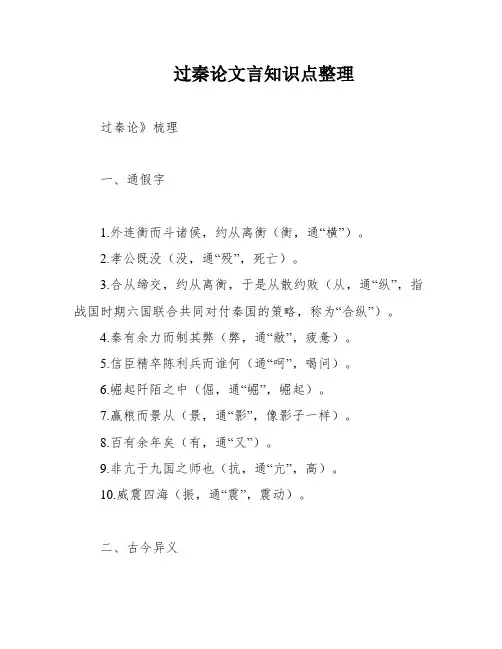

过秦论文言知识点整理过秦论》梳理一、通假字1.外连衡而斗诸侯,约从离衡(衡,通“横”)。

2.孝公既没(没,通“殁”,死亡)。

3.合从缔交,约从离衡,于是从散约败(从,通“纵”,指战国时期六国联合共同对付秦国的策略,称为“合纵”)。

4.秦有余力而制其弊(弊,通“敝”,疲惫)。

5.信臣精卒陈利兵而谁何(通“呵”,喝问)。

6.崛起阡陌之中(倔,通“崛”,崛起)。

7.赢粮而景从(景,通“影”,像影子一样)。

8.百有余年矣(有,通“又”)。

9.非亢于九国之师也(抗,通“亢”,高)。

10.威震四海(振,通“震”,震动)。

二、古今异义1.于是秦人拱手而取西河之外(于是,在这种情况下;西河:黄河以西)。

2.于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋(在这时)。

3.山东豪俊遂并起(山东:崤山以东,即东方诸国。

今指山东省)。

三、一词多义1.固1.据崤函之固(险固,坚固,特指地势险要,城郭坚固,形容词用作名词)。

2.君臣固守以窥周室(牢固,顽强,形容词)。

3.然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固(固守的据点,屏障,名词)。

2.因1.因遗策(沿袭,动词)。

2.因利乘便(趁着,介词)。

3.因河为池(凭借,依据,介词)。

3.亡1.秦无亡矢遗镞之费(丢失,损失,动词)。

2.追亡逐北(逃亡,动词;此用作名词,指逃亡的军队)。

3.吞二周而亡诸侯(灭亡,动词;这里是使动用法,使……灭亡)。

4.制1.吴起……赵奢之伦制其兵(统率,动词)。

2.秦有余力而制其弊(制服,动词)。

3.履至尊而制六合(统治、控制,动词)。

5.兵1.……赵奢之伦制其兵,行军用兵之道(军队,名词)。

2.收天下之兵,信臣信精卒陈利兵而谁何,斩木为兵(兵器,名词)。

6.策1.蒙故业,因遗策(策略、计策,名词)。

2.振长策而御宇内(马鞭子,名词)。

7.致1.以致天下之士(招引、招纳,动词)。

2.致万乘之势(达到、获得,动词)。

8.之1.不爱珍器重宝肥饶之地(的,结构助词)。

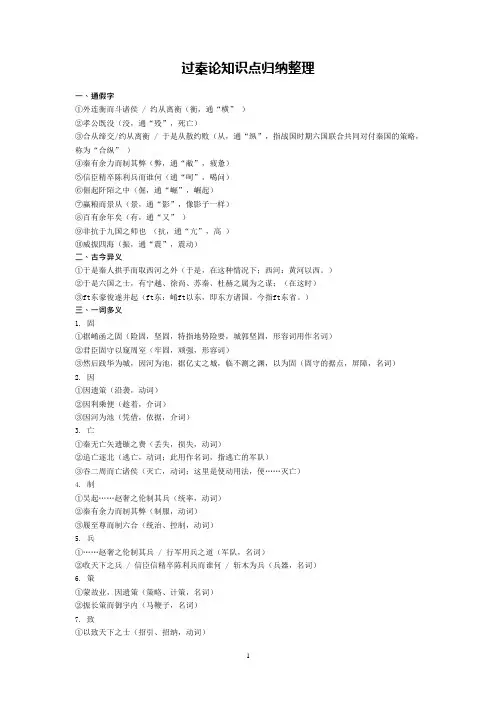

过秦论知识点归纳整理一、通假字①外连衡而斗诸侯 / 约从离衡(衡,通“横” )②孝公既没(没,通“殁”,死亡)③合从缔交/约从离衡 / 于是从散约败(从,通“纵”,指战国时期六国联合共同对付秦国的策略,称为“合纵” )④秦有余力而制其弊(弊,通“敝”,疲惫)⑤信臣精卒陈利兵而谁何(通“呵”,喝问)⑥倔起阡陌之中(倔,通“崛”,崛起)⑦赢粮而景从(景,通“影”,像影子一样)⑧百有余年矣(有,通“又” )⑨非抗于九国之师也(抗,通“亢”,高)⑩威振四海(振,通“震”,震动)二、古今异义①于是秦人拱手而取西河之外(于是,在这种情况下;西河:黄河以西。

)②于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋;(在这时)③ft东豪俊遂并起(ft东:崤ft以东,即东方诸国。

今指ft东省。

)三、一词多义1.固①据崤函之固(险固,坚固,特指地势险要,城郭坚固,形容词用作名词)②君臣固守以窥周室(牢固,顽强,形容词)③然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固(固守的据点,屏障,名词)2.因①因遗策(沿袭,动词)②因利乘便(趁着,介词)③因河为池(凭借,依据,介词)3.亡①秦无亡矢遗镞之费(丢失,损失,动词)②追亡逐北(逃亡,动词;此用作名词,指逃亡的军队)③吞二周而亡诸侯(灭亡,动词;这里是使动用法,使……灭亡)4.制①吴起……赵奢之伦制其兵(统率,动词)②秦有余力而制其弊(制服,动词)③履至尊而制六合(统治、控制,动词)5.兵①……赵奢之伦制其兵 / 行军用兵之道(军队,名词)②收天下之兵 / 信臣信精卒陈利兵而谁何 / 斩木为兵(兵器,名词)6.策①蒙故业,因遗策(策略、计策,名词)②振长策而御宇内(马鞭子,名词)7.致①以致天下之士(招引、招纳,动词)②致万乘之势(达到、获得,动词)8.之①不爱珍器重宝肥饶之地(的,结构助词)②……赵奢之伦制其兵(这,指示代词)③商君佐之(他,指秦孝公,代词)④聚之咸阳(代“天下之兵”,代词)9.及①非及向时之士(比得上,动词)②及至秦始皇(到,等到,介词)10.北①乃使蒙恬非筑长城而守藩篱(在北方,方位名词作状语)②追亡逐北(败北的军队,动词作名词)11.度①内立法度(制度,名词)②试使ft东之国与陈涉度长絜大(量长短)12.遗①因遗策(遗留下来,动词)②秦无亡矢遗镞之费(遗失,丢失,动词)13.爱①不爱珍器重宝肥饶之地(吝惜,动词)②宽厚而爱人(爱护,尊重,动词。

过秦论知识点归纳《过秦论》是中国古代著名的辩论著作,作者为战国时期的韩非子。

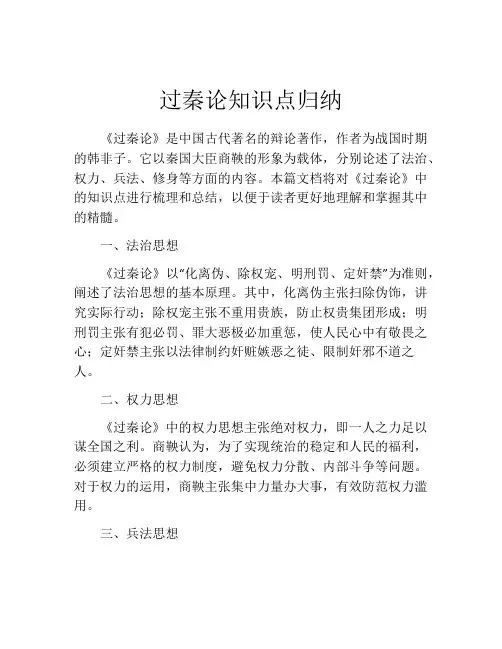

它以秦国大臣商鞅的形象为载体,分别论述了法治、权力、兵法、修身等方面的内容。

本篇文档将对《过秦论》中的知识点进行梳理和总结,以便于读者更好地理解和掌握其中的精髓。

一、法治思想《过秦论》以“化离伪、除权宠、明刑罚、定奸禁”为准则,阐述了法治思想的基本原理。

其中,化离伪主张扫除伪饰,讲究实际行动;除权宠主张不重用贵族,防止权贵集团形成;明刑罚主张有犯必罚、罪大恶极必加重惩,使人民心中有敬畏之心;定奸禁主张以法律制约奸赃嫉恶之徒、限制奸邪不道之人。

二、权力思想《过秦论》中的权力思想主张绝对权力,即一人之力足以谋全国之利。

商鞅认为,为了实现统治的稳定和人民的福利,必须建立严格的权力制度,避免权力分散、内部斗争等问题。

对于权力的运用,商鞅主张集中力量办大事,有效防范权力滥用。

三、兵法思想《过秦论》中的兵法思想强调战争中的实用性。

商鞅认为,准确掌握敌情和地利是取胜的关键,正如“知己知彼,百战百胜”的道理所在。

商鞅还提出了“用兵之道,以智为主”、“百人之敌,一人而与之则无所往而不胜”等息兵之道,强调了智谋胜于兵力的思想。

四、修身思想《过秦论》中的修身思想主张克己修身,将人的行为分为正、邪两类,并对邪恶行为进行了深刻的分析和批判,认为行为不端的人难以为人民所信任。

因此,商鞅提出了“心有所畏、耳有所听、目有所见、口有所言、足有所止”的克己之道,让人们敬畏法律,遵守道德,自我修养,从而建立一个健康、和谐的社会环境。

总之,商鞅在《过秦论》中阐述了许多精髓思想,对于中国古代以至现代社会都有着重要的借鉴意义。

无论是法治思想、权力思想、兵法思想,还是修身思想,都是促进社会发展和人民福祉的重要基础。

希望大家在研究《过秦论》的时候,能够认真思考其中的精髓,从中汲取营养,提升自己的思考能力和实践能力。

《过秦论》知识点总结一、通假字1、外连衡而斗诸侯/约从离衡通“横”2、孝公既没/始皇既没通“殁”,死亡3、合从缔交/约从离衡/于是从散约败通“纵”4、威振四海通“震”,震动5、信臣精卒陈利兵而谁何通“呵”,喝问6、倔起阡陌之中通“崛”,崛起7、赢粮而景从通“影”,像影子一样8、百有余年矣通“又”二、古今异义1、于是秦人拱手而取西河之外/于是从散约败古,在这种情况下;今,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

2、以致天下之士古,来招致;今,用在下半句的开头,表示下文是上述情况造成的结果,多指不好的事情。

3、宽厚而爱人古,爱护人民;今,丈夫或妻子。

4、于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋古,在这时;今,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

5、秦人开关延敌古,打开函谷关;今,可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。

6、宰割天下,分裂山河古,划分;今,整体的事物分开。

7、然后践华为城,因河为池古,这样以后;今,表示一件事情之后接着发生另一件事。

8、才能不及中人古,平常的人;今,为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人。

9、山东豪俊遂并起而亡秦族矣古,崤山以东,即东方诸国;今,山东省。

三、重点实词:1、蒙:继承。

惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策2、相与:一道,共同。

相与为一3、延:迎接,引进。

秦人开关延敌4、橹:盾牌。

流血漂橹5、奋:振作。

余烈:遗留下来的功业。

奋六世之余烈6、隳:毁坏。

隳名城,杀豪杰7、殊俗:不同的风俗,指边远地方。

余威震于殊俗8、蹑足:插足,参加,这里有“置身于……”的意思。

蹑足行伍之间9、揭:举。

揭竿为旗10、谪戍:因有罪而被贬调去守边。

抗:匹敌,相当。

谪戍之众,非抗于九国之师也11、度、絜:用尺量,衡量。

试使山东之国与陈涉度长絜大12、万乘:兵车万辆。

表示军事力量强大。

致万乘之势13、作难:起事,首事。

一夫作难而七庙隳14、固据崤函之固/崤函之固形容词作名词,险固,坚固,特指险要的地势君臣固守以窥周室形容词,牢固据亿丈之城,临不测之渊,以为固形容词作名词,坚固的防御15、举有席卷天下,包举宇内动词,并吞南取汉中,西举巴蜀动词,攻取16、度内立法度名词,制度试使山东之国与陈涉度长絜大动词,用尺量17、因因遗策动词,沿袭因利乘便介词,趁着因河为池介词,凭借,依据18、遗因遗策动词,遗留下来秦无亡矢遗镞之费动词,遗失,丢失19、策蒙故业,因遗策名词,策略、计策振长策而御宇内名词,马鞭子20、爱不爱珍器重宝肥饶之地动词,吝惜宽厚而爱人动词,爱护,尊重21、致以致天下之士动词,招纳,招致致万乘之势动词,达到、获得22、制吴起……赵奢之伦制其兵动词,统率秦有余力而制其弊动词,控制,制服履至尊而制六合动词,控制,统治23、兵吴起……赵奢之伦制其兵/行军用兵之道名词,军队收天下之兵/信臣精卒陈利兵而谁何/斩木为兵名词,兵器24、亡秦无亡矢遗镞之费动词,丢失,损失追亡逐北动词作名词,逃亡的军队吞二周而亡诸侯使动用法,使……灭亡25、北追亡逐北动词作名词,溃败的军队乃使蒙恬北筑长城而守藩篱名词作状语,在北方26、及及至始皇介词,等到……时候才能不及中人/非及向时之士动词,比得上四、重点虚词1、而外连衡而斗诸侯/会盟而谋弱秦/于是从散约败,争割地而赂秦/乃使蒙恬北筑长城而守藩篱/胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨表目的,来秦人拱手而取西河之外/振长策而御宇内/执敲扑而鞭笞天下/信臣精卒陈利兵而谁何/赢粮而景从/则不可同年而语矣表修饰皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士/九国之师,逡巡而不敢进/吞二周而亡诸侯/履至尊而制六合/然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也/序八州而朝同列表并列叩关而攻秦/秦有余力而制其弊/蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中/山东豪俊遂并起而亡秦族矣/一夫作难而七庙隳表承接秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣/将数百之众,转而攻秦/然而成败异变,功业相反也表转折仁义不施而攻守之势异也表因果2、以君臣固守以窥周室/以致天下之士/以愚黔首/以弱天下之民连词,表目的,来尝以十倍之地介词,用然秦以区区之地介词,凭借以为桂林、象郡/铸以为金人十二/临不测之渊,以为固以之为,把……当作自以为关中之固动词,认为然后以六合为家把……当作3、之秦孝公据崤函之固,拥雍州之地/并吞八荒之心/修守战之具/东割膏腴之地,北收要害之郡/不爱珍器重宝肥饶之地 /兼韩、魏……中山之众/于是六国之士/尝以十倍之地,百万之众/九国之师/秦无亡矢遗镞之费/奋六世之余烈/百越之君/废先王之道,焚百家之言/收天下之兵/据亿仗之城,临不测之渊/良将劲驽守要害之处/始皇之心/然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也/非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富,蹑足行伍之间,而崛起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众/雍州之地,崤函之固/陈涉之位,……之君也/谪戍之众,……之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也/试使山东之国/然秦以区区之地,致万乘之势助词,的有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋/齐明……乐毅之徒通其意/吴起……赵奢之伦制其兵指示代词,这自以为关中之固指示代词,这样有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋代词,他们商君佐之代词,代秦孝公聚之咸阳代词,代天下之兵五、词类活用1、名词作状语有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意像席子一样;像布包一样;像口袋一样内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯在国内,对内;对外南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡向南;向西;向东;向北南取百越之地,以为桂林、象郡向南乃使蒙恬北筑长城而守藩篱在北方胡人不敢南下而牧马向南天下云集响应,赢粮而景从像云一样;像回声一样;像影子一样2、名词作动词过秦论指摘过失履至尊而制六合登上执敲扑而鞭笞天下鞭,用鞭子抽;笞,用竹杖打子孙帝王万世之业也称帝称王然陈涉瓮牖绳枢之子瓮,用破瓮做;绳,用绳子系序八州而朝同列排列座次3、形容词作动词且夫天下非小弱也变小变弱4、形容词作名词据崤函之固/崤函之固/临不测之渊,以为固险要的地势/坚固的防御尊贤而重士贤者,贤能的人非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富贤能;财富5、动词作名词追亡逐北逃跑的军队;溃败的军队6、使动用法外连衡而斗诸侯使……争斗会盟而谋弱秦/以弱天下之民使……弱,削弱约从离衡使……离散吞二周而亡诸侯/山东豪俊遂并起而亡秦族矣使……灭亡却匈奴七百余里使……退却,击退以愚黔首使……愚昧序八州而朝同列使……朝拜7、为动用法有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋为……做六、特殊句式1、判断句子孙帝王万世之业也然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也2、被动句一夫作难而七庙隳(意念被动)身死人手,为天下笑者,何也?3、省略句南取百越之地,以(之)为桂林、象郡/铸(之)以(之)为金人十二/临不测之渊,以(之)为固百越之君,俯首系颈,委命(于)下吏/聚之(于)咸阳/蹑足(于)行伍之间,而倔起(于)阡陌之中/身死(于)人手4、宾语前置信臣精卒陈利兵而谁何崤函之固,自若也仁义不施而攻守之势异也5、定语后置铸以为金人十二/金城千里6、状语后置陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也。

总结过秦论知识点一、秦朝的起源秦朝是中国历史上第一个真正意义上的统一大一统的朝代,是中国封建社会的开端。

秦朝的起源,主要涉及到西周晚期至春秋战国时期的诸侯割据、百家争鸣、社会动荡不安等方面。

1. 西周晚期的分封制度西周晚期,诸侯国的力量逐渐壮大,特别是在东周时期,诸侯国的实力已经超过了周王室,开始形成了一种分封割据的局面。

2. 春秋战国时期的百家争鸣春秋战国时期,诸侯国之间的纷争不断,百家争鸣的局面日益加剧,各种思想、学派、学说出现,社会思潮多元。

3. 势力争夺与统一大业的兴起在诸侯国之间的争夺中,秦国逐渐壮大,不断扩张势力范围,终于在战国末期实现了对六国的统一,建立了中国历史上第一个统一大一统的朝代。

二、秦朝的治理秦朝的治理是中国历史上的一大重要特点,秦始皇采取了一系列措施,加强了中央集权,同时也影响了后来的中国政治演变。

1. 中央集权的强化在统一天下之后,秦始皇加强了中央集权,推行了一系列政策和措施,例如推行郡县制、统一文字、标准化度量衡等,加强了中央政府的控制力。

2. 建立统一的行政机构秦始皇建立了三公九卿的行政架构,使得整个国家的管理更加有序,增强了中央政府的管理效率和权威。

3. 铺设统一的交通运输秦始皇在统一天下之后,大力推行修筑道路和运河,加强了交通运输和物流系统,有利于加强中央政府对全国各地的控制。

4. 推行统一的法律和制度秦始皇推行了一系列法律和制度,统一了全国的法律体系和管理办法,加强了中央政府的统治力。

三、秦朝的衰落秦朝虽然在统一天下之后建立了中央集权的政权体系,但是也存在一些内外因素的影响,导致了秦朝的迅速衰落和灭亡。

1. 内部腐败和统治不当秦始皇的统一政权建立之后,实行的一系列高压统治政策,导致了社会和国家的腐败和动荡,导致了内乱。

2. 对外扩张与民族反抗在秦朝的统一政权下,国家的民族政策和对外扩张政策,导致了一系列民族反抗和战争,加剧了国家的内外矛盾。

3. 经济发展与社会矛盾在秦朝统一天下之后,国家的经济发展迅猛,但是也导致了社会矛盾的加剧,工商业的发展加剧了社会的阶级分化和贫富差距。

过秦论一、通假字1、外连衡而斗诸侯。

“衡〞通“横〞,连横。

2、合从缔交。

“从〞通“纵〞,合纵。

3、孝公既没。

“没〞通“殁〞,死亡。

4、秦有余力而制其弊。

“弊〞通“敝〞,疲惫。

5、而倔起阡陌之中。

“倔〞通“崛〞。

6、嬴粮而景从。

“景〞通“影〞。

7、百有余年矣。

“有〞通“又〞。

二、一词多义固①秦孝公据肴函之固(险要的地势)②君臣固守以窥周室(牢固地)③以为固〔巩固的屏障〕④自以为关中之固〔巩固的屏障〕因①因遗策〔沿袭〕②因利乘便〔趁着〕③因河为池〔就着〕北①追亡逐北〔V作n,溃败的军队〕②乃使蒙恬北筑长城而守藩篱〔n作状,在北面〕延①秦人开关延敌〔请进〕②延及孝文王〔延续〕制①赵奢之伦制其兵〔统帅〕②秦有余力而制其弊〔制服〕③履至尊而制六合(控制)以①君臣固守以窥周室〔连,用来〕②尝以十倍之地〔介,凭借〕③以弱天下之民〔连,用来〕④然秦以区区之地〔介,凭借〕兵①赵奢之朋制其兵(军队)②收天下之兵(兵器〕③信臣精卒陈利兵而谁何〔兵器〕亡①秦无亡矢遗镞之费(失去)②追亡逐北(v作n,逃兵〕③吞二周而亡诸侯〔使v,使……灭亡〕④山东豪俊遂并起而亡秦族矣〔使v,使……灭亡〕三、古今异义①山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

“山东〞:崤山以东。

②然后以六合为家。

“然后〞:这样以后。

四、词类活用㈠使动1、外连衡而斗诸侯〔使……争斗〕2、会盟而谋弱秦〔使……弱〕3、约从离衡〔使……离〕4、流血漂橹〔使……漂〕5、分裂河山〔使……分裂〕6、吞二周而亡诸侯〔使……灭亡〕7、却匈奴七百余里〔使……退却〕8、以愚黔首〔使……愚昧无知〕9、以弱天下之民〔使……弱〕10、山东豪俊遂并起而亡秦族矣〔使……灭亡〕11、序八州而朝同列〔使……朝见〕㈡adj.→n.1、因利乘便〔有利的形势〕㈢adj.→v.1、且夫天下非小弱也〔缩小〕2、且夫天下非小弱也〔减弱〕㈣n.→v.1、履至尊而制六合〔登上〕2、子孙帝王万世之业也〔称帝称王〕3、瓮牖绳枢之子〔用破瓮当作〕4、瓮牖绳枢之子〔用草绳系〕㈤n.→状1、有席卷天下〔像卷席子一样〕2、包举宇内〔像打包一样〕3、囊括四海之意〔像装口袋一样〕4、内立法度〔对内〕5、外连衡而斗诸侯〔对外〕6、南取汉中〔向南〕7、西举巴蜀〔向西〕8、东割膏腴之地〔向东〕9、南取百越之地〔向南〕10、乃使蒙恬北筑长城而守藩篱〔在北面〕11、胡人不敢南下而牧马〔向南〕12、天下云集响应〔像云一样〕13、天下云集响应〔像回声一样〕14、赢粮而景从〔像影子一样〕五、文言句式〔有下划线的表示一句含多种句式〕㈠判断句1、子孙帝王万世之业也。

《过秦论》知识点总结第一,秦国政治制度的问题。

《过秦论》首先分析了秦国政治制度的弊端。

韩非认为秦国的统治者采取了一系列的极端手段来巩固自己的统治地位,比如搞鸿门宴、焚书坑儒、集中政治权力等等。

这些手段使得社会秩序紊乱,人民的生活陷入困境。

第二,政治权力的集中与权谋的重要性。

韩非在《过秦论》中强调了政治权力的集中和权谋的重要性。

他认为一个国家要实现统一和强大,必须要有一个强有力的中央政府,而不是分散的政权。

同时,政治家必须具备权谋之道,善于利用各种手段来巩固自己的统治地位。

第三,法制的重要性。

韩非在《过秦论》中强调了法制的重要性。

他认为只有建立起严格的法律制度,才能使社会秩序得到维护,人民的生活得到保障。

他还提出了法令与刑罚相结合的思想,即通过法律制度来约束人们的行为,同时通过刑罚来惩罚违法行为,以达到维护社会秩序和稳定的目的。

第四,德政的重要性。

韩非在《过秦论》中强调了德政的重要性。

他认为,只有国家的统治者能够秉持德行,以身作则,才能够赢得人民的拥护和支持。

同时,他还强调了对贤才的重视,认为统治者应该重用那些有才德的人,通过他们来辅佐自己,以实现国家的繁荣与稳定。

第五,克敌制胜的重要性。

韩非在《过秦论》中强调了克敌制胜的重要性。

他认为,一个国家要想实现统一和强大,就必须要保持军事上的优势,通过武力来克服敌人。

他还提出了军事的观点,认为应该建立强大的军队,并采取一系列的军事战略和战术来保卫国家。

第六,教育的重要性。

韩非在《过秦论》中强调了教育的重要性。

他认为,只有通过教育才能够塑造人才,培养出能够为国家谋福祉的人才。

他还提出了教育的思想,主张通过设置学校、教学方法等手段来提高教育的质量和效果。

总之,《过秦论》是一部关于政治制度和国家治理的重要著作,它探讨了秦国政治制度的弊端,强调了政治权力的集中和权谋的重要性,提出了法制、德政、克敌制胜和教育的重要性。

这些观点对中国古代政治学的发展产生了重要影响,对中国古代和现代的政治制度和国家治理方式具有重要的参考价值。

《过秦论》学案【学习目标】1、理解并积累文言实词、虚词和句式。

2. 了解作者反对暴政、提倡仁政的政治主张。

3. 培养科学的正确的历史观和独立判断能力,明白“以史为鉴”“古为今用”的意义。

【文学常识】1、贾谊(前200-前168),世称贾太傅、贾长沙、贾生。

洛阳人。

西汉初期著名的政论家、文学家(辞赋家)。

主要文学成就是政论文,代表作有《过秦论》上、中、下三篇,《陈政事疏》,《论积贮疏》等,赋有《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》。

2、《过秦论》中的过,就是指出过失之意。

【写作特点】1. 以史实为论据,用观点统率材料,用叙事来说理。

2. 对比论证方法的巧妙运用。

3. 大量运用修辞手法,富有文采。

作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

行文思路:第一部分(1~4)叙述秦王朝的兴亡过程。

第二部分(5)阐述秦王朝迅速灭亡的原因。

【通假字】1、合从.缔交(“从”通“纵”)2、制.其弊(“弊”通“敝”,困乏,疲惫)3、陈利兵而谁何.(“何”通“呵”,呵问)4、倔.起阡陌之中(“倔”通“崛”)5、赢粮而景.从(“景”通“影”,像影子一样)6、百有.余年(“有”通“又”)7、外连衡.而斗诸侯(“衡”通“横”)8、始皇既没.(“没”通“殁”,死)【词类活用】A.名词作状语1、天下云.集响.应(像云一样)(像回声一样)2、赢粮而景.从(像影子一样)3、有席.卷天下,包.举宇内,囊.括四海之意(像用席子)(像用包布)(像用口袋)4、内.立法度(对内)5.外.连衡而斗诸侯(对外)6、南.取汉中,西.举巴蜀,东.割膏腴之地,北.收要害之郡(向南)(向西)(向东)(向北)B.名词作动词1、过.秦论(指出过失)2、瓮牖.绳枢.(用破瓮作,用草绳系)3、执敲扑..而鞭笞天下(用鞭子打,用竹杖打)4、子孙帝王..万世之业也(称帝称王)5、履.至尊而制六合(登上)6、序.八州而朝同列(引,招致)C.动词作名词1、追亡.逐北.(逃亡的敌兵,败北的敌兵)D.形容词作动词且夫天下非小弱..也(变小变弱)E.形容词作名词1、自以为关中之固.(险固的地方)2、因利.乘便.(有利的形势)F.使动用法1、却.匈奴七百余里使……退却2、约从离.衡使动用法使……离散3、序八州而朝.同列使……朝拜4、外连横而斗.诸侯使……争斗5、山东豪俊遂并起而亡.秦族矣使……灭亡6、会盟而谋弱.秦使……弱7、以弱.天下之民使……弱8、以愚.黔首使……愚蠢【一词多义】①制秦有余力而制.其弊制服王寥、田忌、廉颇、赵奢之伦制.其兵统率、指挥②亡秦无亡.矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣丢失、失去追亡.逐北,伏尸百万逃亡的敌兵吞二周而亡.诸侯使……灭亡③固临不测之渊以为固.牢固的屏障君臣固.守以窥周室牢固地④利故木受绳则直,金就砺则利.锐利、锋利因利.乘便有利的形势⑤遗秦无亡矢遗.镞之费,而天下诸候已困矣丢失小学而大遗.,吾未见其明也遗漏、忽略⑥度内立法度.,务耕织,修守战之具规章、制度试使山东诸国与陈涉度.长絜大量、计算⑦因因.遗策(沿袭,动词)因.利乘便(趁着,介词)因.河为池(凭借,依据,介词)⑧及非及.向时之士(赶得上,追得上,动词)及.至秦始皇(到,介词)⑨兵……赵奢之伦制其兵.(军队,名词)收天下之兵.(兵器,名词。

)行军用兵.之道(军队,名词)【古今异义】务.耕织(从事)于是秦人拱手..而取西河之外(两手相合,比喻轻而易举)惠文、武、昭襄,蒙.故业(继承)西举.巴蜀(攻取)不爱.珍器重宝肥饶之地(吝惜)以致.天下之士(来,招纳)相与为一.(一体)皆明智而忠信..(可靠)铸以为金人..十二(铜人)南取百越之地以为..桂林、象郡(把;作为,认为)才能不及中人..(一般人)天下云集而响应..(像回声那样应和)嬴.粮而景从(担负,背)山东..豪俊,遂并起而亡秦族矣(崤山以东)士不敢弯弓而报怨..(报复、怨恨)【文言句式】1、判断句①然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

2、被动句①为天下笑者②一夫作难而七庙隳。

3、倒装句(1)宾语前置①陈利兵而谁何。

②仁义不施,而攻守之势异也③自若也(2)定语后置①铸以为金人十二②伏尸百万(3)介词结构后置①陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵韩、魏、宋、卫、中山之君也;②锄耰棘矜,非銛于钩戟长铩也;③谪戍之众,非抗于九国之师也【固定词组】且夫:句首助词,表示下文是更进一步的议论,“况且”,“再说”【成语】席卷天下包举宇内囊括四海追亡逐北因利乘便金城千里万世之业瓮牖绳枢斩木揭竿云集响应赢粮景从深谋远虑同年而语《鸿门宴》知识点梳理一、通假字距关,毋内诸侯(距通“拒”,内通“纳”)张良出,要项伯(要通“邀”)愿伯具言臣之不敢倍德也(倍通“背”)旦日不可不蚤自来谢项王(蚤通“早”)令将军与臣有郤(郤通“隙”)因击沛公于坐(坐通“座”)交戟之士欲止不內(內,通“纳”)二、古今异义词沛公居山东时古:崤山以东地区今:山东省将军战河北,臣战河南古:黄河以北、黄河以南今:河北省、河南省约为婚姻古:儿女亲家关系今:男女结婚备他盗之出入与非常也古:意外的情况今:表程度,很、甚而听细说古:小人的谗言今:详细说来三、重点文言实词释义 ( 12个 )1.军沛公军霸上:名词作动词,驻扎。

从此道至吾军:名词,军营。

初一交战,操军不利:名词,军队。

勇冠三军:名词,军队的编制单位。

2.击忽击忽失:动词,攻击,攻打。

因击沛公于坐:动词,杀。

秦王不肯击缶:动词,敲打,敲击。

相如持其璧睨柱,欲以击柱:名词,碰撞。

3.内毋内诸候:内,通“纳”,动词,接纳。

帘内掷一纸出:名词,里面,与“外”相对。

内无法家弼士:名词作状语,在内部。

色厉内荏:名词,内心,心里。

4.如劳苦而功高如此:动词,像。

沛公起如厕:动词,往、去。

固不如也:动词,及、比得上5.倍愿伯具言臣之不敢倍德也:动词,通“背”,违背。

每逢佳节倍思亲:副词,愈加。

6.谢旦日不可不蚤自来谢项王:动词,道歉,谢罪。

乃令张良留谢:动词,辞别。

哙拜谢,起,立而饮之:动词,感谢。

7.意然不自意:动词,料想、意料、估计。

其意常在沛公也:名词,心意、意图。

臣观大王无意偿赵王城邑:名词,意思。

宾客意少舒,稍稍正坐:名词,神态,神情。

8.坐项王、项伯东向坐:动词,坐下。

因击沛公于坐:坐,通“座”,名词,座位。

坐北朝南:动词,坐落,指位置所在。

停车坐爱枫林晚:介词,因为。

9.举杀人如不能举:副词,尽。

举所佩玉以示之者三:动词,举起。

今亡亦死,举大计亦死:动词,举行、施行。

举不胜举:动词,列举、举出。

10.胜沛公不胜桮杓:动词,禁得住。

刑人如恐不胜:副词,尽。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖:形容词,优美的。

此时无声胜有声:动词,胜过、超过。

11.斗玉斗一双,献与亚父:名词,酒器。

仅凿斗大一池,植数茎以塞责:名词作状语,像斗一样……潭西南而望,斗折蛇行:名词作状语,像北斗星。

今两虎共斗,其势不俱生:动词,争斗。

12.置沛公则置车骑,脱身独骑:动词,放弃、丢下。

置之坐上:动词,安放,放置。

乃置酒大会宾客:动词,摆、设。

四、古今异义1.山东古:指崤山以东地区。

今:指太行山东边的一个省。

2.非常古:意外的变故。

今:程度副词,很不一般。

3.河北古:黄河以北地区。

今:黄河北部的一个省。

4.河南古:黄河以南地区。

今:黄河南部的一个省。

5.细说古:小人的谗言。

今:详细地讲述。

6.婚姻古:儿女亲家今:结婚的事或者说因结婚而主生的夫妻亲眷关系。

四、词类活用A.名词作动词沛公军霸上原义军队,此处义为军队驻扎沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰原义话语,此处义为告诉沛公欲王关中原义大王、首领,此处义为做王不可不语原义言语,此处义为告诉吾得兄事之原义事情,此处义为侍奉道芷阳原义道路,此处义为取道籍吏民,封府库原义簿籍,此处义为登记范曾数目项王原义为眼睛,此处义为使眼色刑人如恐不胜原义为刑罚,对犯人的体罚,此处义为用刑罚惩处B.名词作状语君为我呼入,我得兄事之像对待兄长那样项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公像鸟儿张开翅膀那样项伯乃夜驰之沛公军在夜里头发上指,目眦尽裂向上道芷阳间行从小路C.形容词作动词素善留侯张良原义为好,此处义为善待、交好D.形容词作名词君安与项伯有故原义为旧的,此处义为老交情E.使动、意动句先破秦入咸阳者王之以(之)为王项伯杀人,臣活之使(之)活下来沛公旦日从百余骑来见项王使(百余骑)跟从交戟之士欲止不内使(他)停止下来沛公不先破关中,公岂敢入乎使(关中)被攻破五、特殊句式1.判断句吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。

沛公之参乘樊哙者也。

此亡秦之续耳。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

亚父者,范增也。

夺项王天下者必沛公也。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

人方为刀俎,我为鱼肉。

今人有大功而击之,不义也。

2.倒装句具告以事(介词结构后置) 长于臣(介词结构后置)得复见将军于此(介词结构后置) 籍何以至此(宾语前置) 客何为者(宾语前置)大王来何操(宾语前置) 沛公安在(宾语前置)3.被动句若属皆且为所虏(“为所”表示) 吾属今为之虏矣(“为”表示)4.省略句为击破沛公军(省介词宾语“之”吾) 樊哙覆其盾于地,加彘肩上(省略状语“于其”)六、固定结构1.财物无所取,妇女无所幸(“……无所……,……无所……”,“……没有被……,……没有被……”其中“无所”还可以换作“有所”。

)2.孰与君少长(“……孰与……”,表选择问的句式,可译作“与……比,哪一个……”)3.何辞为(“何……为”,表反问的句式,可译作“为什么……呢”,“为”是语气词。

)七、成语秋毫不敢有所近(秋毫无犯)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也(项庄舞剑,意在沛公)劳苦而功高如此(劳苦功高)大行不顾细谨,大礼不辞小让如今人方为刀俎,我为鱼肉(人为刀俎,我为鱼肉)八、古代文化常识坐席:古代君王、诸侯临朝听政,或各级官员治理民事,皆面南而会,即以此称君。

而以北面为卑,或以之称臣。

东西坐席一般以东为主,以西为客。

但汉代刚好相反,本文即如此。

古代“座次”问题:1.官职:古代以右为尊。

“位在廉颇之右”2.车骑:由以左为尊。

“信陵君虚左以待侯生”“坐定,公子从车骑,虚左”3.室内:西为宾、长、贵;东为主、幼、贱。

4.堂上座位:北为帝(尊),南为臣(卑)左为贵,右为轻。

5.四面环坐:由尊到卑,依次排列。

西——北——南——东项羽(伯)——亚父——沛公( 张良)九、虚词总结:1.【而】(一)用作连词。

1.表现承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)2.表现润饰关系,即衔接状语。

可不译。

项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)3.表现目标关系,籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)2.【何】(一)用作疑问代词。