第十六章_MOS结构基础.

- 格式:ppt

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:58

10分钟详细图解MOS管的结构原理什么是MOS管MOS管是⾦属 (metal) — 氧化物 (oxide) — 半导体 (semiconductor) 场效应晶体管,或者称是⾦属 — 绝缘体 (insulator)— 半导体。

MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。

在多数情况下,这个两个区是⼀样的,即使两端对调也不会影响器件的性能,这样的器件被认为是对称的。

双极型晶体管把输⼊端电流的微⼩变化放⼤后,在输出端输出⼀个⼤的电流变化。

双极型晶体管的增益就定义为输出输⼊电流之⽐ (beta) 。

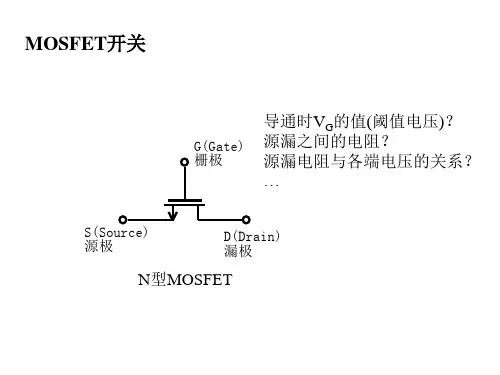

另⼀种晶体管叫做场效应管 (FET) ,把输⼊电压的变化转化为输出电流的变化。

FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输⼊电压变化之⽐。

市⾯上常有的⼀般为N沟道和P沟道,⽽P沟道常见的为低压MOS管。

场效应管通过投影⼀个电场在⼀个绝缘层上来影响流过晶体管的电流。

事实上没有电流流过这个绝缘体,所以FET管的GATE电流⾮常⼩。

最普通的FET⽤⼀薄层⼆氧化硅来作为GATE极下的绝缘体。

这种晶体管称为⾦属氧化物半导体(MOS) 晶体管,或⾦属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 。

因为MOS管更⼩更省电,所以他们已经在很多应⽤场合取代了双极型晶体管。

MOS管的优势•可应⽤于放⼤,由于场效应管放⼤器的输⼊阻抗很⾼,因此耦合电容可以容量较⼩,不必使⽤电解电容器•很⾼的输⼊阻抗⾮常适合作阻抗变换,常⽤于多级放⼤器的输⼊级作阻抗变换•可以⽤作可变电阻•可以⽅便地⽤作恒流源•可以⽤作电⼦开关•在电路设计上的灵活性⼤,栅偏压可正可负可零,三极管只能在正向偏置下⼯作,电⼦管只能在负偏压下⼯作;另外输⼊阻抗⾼,可以减轻信号源负载,易于跟前级匹配MOS管结构原理图解结构和符号 (以N沟道增强型为例)—— 在⼀块浓度较低的P型硅上扩散两个浓度较⾼的N型区作为漏极和源极,半导体表⾯覆盖⼆氧化硅绝缘层并引出⼀个电极作为栅极。

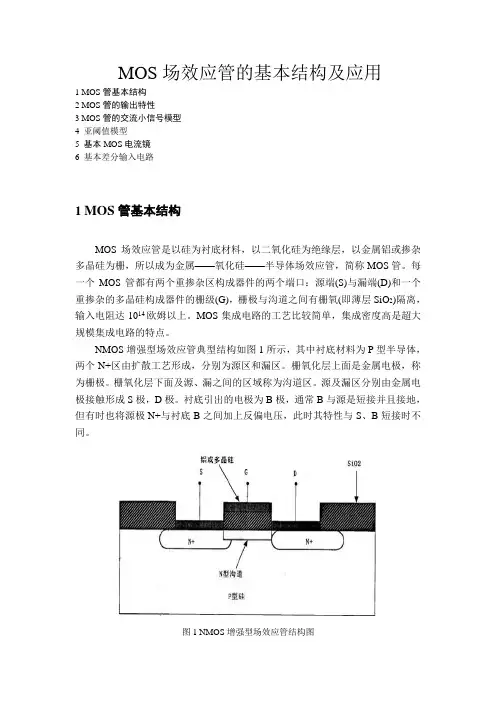

MOS场效应管的基本结构及应用1 MOS管基本结构2 MOS管的输出特性3 MOS管的交流小信号模型4 亚阈值模型5 基本MOS电流镜6 基本差分输入电路1 MOS管基本结构MOS场效应管是以硅为衬底材料,以二氧化硅为绝缘层,以金属铝或掺杂多晶硅为栅,所以成为金属——氧化硅——半导体场效应管,简称MOS管。

每一个MOS管都有两个重掺杂区构成器件的两个端口:源端(S)与漏端(D)和一个重掺杂的多晶硅构成器件的栅级(G),栅极与沟道之间有栅氧(即薄层SiO2)隔离,输入电阻达1014欧姆以上。

MOS集成电路的工艺比较简单,集成密度高是超大规模集成电路的特点。

NMOS增强型场效应管典型结构如图1所示,其中衬底材料为P型半导体,两个N+区由扩散工艺形成,分别为源区和漏区。

栅氧化层上面是金属电极,称为栅极。

栅氧化层下面及源、漏之间的区域称为沟道区。

源及漏区分别由金属电极接触形成S极,D极。

衬底引出的电极为B极,通常B与源是短接并且接地,但有时也将源极N+与衬底B之间加上反偏电压,此时其特性与S、B短接时不同。

图1 NMOS增强型场效应管结构图MOS 管分为增强型和耗尽型两类,增强型场效应管的特点是栅源电压V GS =0时,栅氧化层下面不存在n 型导电沟道,只有当在栅极上加以正电压V GS >V T (阈值电压)时,才在源、漏之间的P 型材料表面形成一个导电的沟道,使导电类型相同的源、漏区连接起来。

耗尽型场效应管,其主要特点是栅源电压V GS =0时,N 型沟道已经存在了。

控制氧化层中一定数量的正电荷或用离子注入便能做到这一点。

在同一衬底上,生成P 沟道MOS 场效应管和N 沟道MOS 场效应管,这种结构和工艺通常称为COMS 电路结构与工艺。

由于CMOS 电路结构简单,功耗小,因而在MOS 集成电路中,广泛采用电路结构与工艺。

MOS 场效应管在应用中有多种连接方式。

最常用的是共源连接方式,以N 沟道增强型MOS 管为例,如图2所示。

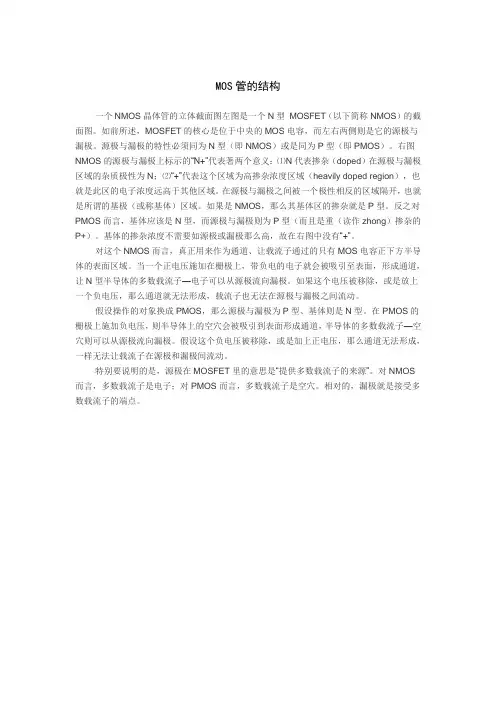

MOS管的结构一个NMOS晶体管的立体截面图左图是一个N型MOSFET(以下简称NMOS)的截面图。

如前所述,MOSFET的核心是位于中央的MOS电容,而左右两侧则是它的源极与漏极。

源极与漏极的特性必须同为N型(即NMOS)或是同为P型(即PMOS)。

右图NMOS的源极与漏极上标示的“N+”代表著两个意义:⑴N代表掺杂(doped)在源极与漏极区域的杂质极性为N;⑵“+”代表这个区域为高掺杂浓度区域(heavily doped region),也就是此区的电子浓度远高于其他区域。

在源极与漏极之间被一个极性相反的区域隔开,也就是所谓的基极(或称基体)区域。

如果是NMOS,那么其基体区的掺杂就是P型。

反之对PMOS而言,基体应该是N型,而源极与漏极则为P型(而且是重(读作zhong)掺杂的P+)。

基体的掺杂浓度不需要如源极或漏极那么高,故在右图中没有“+”。

对这个NMOS而言,真正用来作为通道、让载流子通过的只有MOS电容正下方半导体的表面区域。

当一个正电压施加在栅极上,带负电的电子就会被吸引至表面,形成通道,让N型半导体的多数载流子—电子可以从源极流向漏极。

如果这个电压被移除,或是放上一个负电压,那么通道就无法形成,载流子也无法在源极与漏极之间流动。

假设操作的对象换成PMOS,那么源极与漏极为P型、基体则是N型。

在PMOS的栅极上施加负电压,则半导体上的空穴会被吸引到表面形成通道,半导体的多数载流子—空穴则可以从源极流向漏极。

假设这个负电压被移除,或是加上正电压,那么通道无法形成,一样无法让载流子在源极和漏极间流动。

特别要说明的是,源极在MOSFET里的意思是“提供多数载流子的来源”。

对NMOS而言,多数载流子是电子;对PMOS而言,多数载流子是空穴。

相对的,漏极就是接受多数载流子的端点。

MOS型晶体管的基本结构

主讲人:席筱颖

MOS 晶体管全称是MOS 型场效应晶体管,简称MOS 管。

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 英文名称为:

主要特点:

这种晶体管结构简单,几何尺寸可以做得很小,输入阻抗高,功耗低,性能稳定,易于大规模集成。

——MOSFET

金属——氧化物——半导体

场效应晶体管

n

+

n +

P Si

-Fox

S

D G

Fox

栅SiO 2

栅SiO 2

Fox

Fox

Al 或多晶硅

(a) nMOS 型晶体管基本结构S :Source (源极或源区)D :Drain (漏极或漏区)G :Gate (栅极)

Fox :Field oxide (场氧化层)

MOS 电容(b) nMOS 型晶体管三维透视图

P Si

-n +n +

n

+

n

+

P Si

-Fox

S

D G

Fox

栅SiO 2

值得说明的是,在器件没有接入电路之前,源区和漏区是完全相同的结构,此时任意n+结构都可定义为源区或者漏区。

当器件接入电路时,对于NMOS 管,电位低的一端定义为源区,电位高的一端定义为漏区。

PMOS 管则相反。

谢谢。

mos结构及工作原理

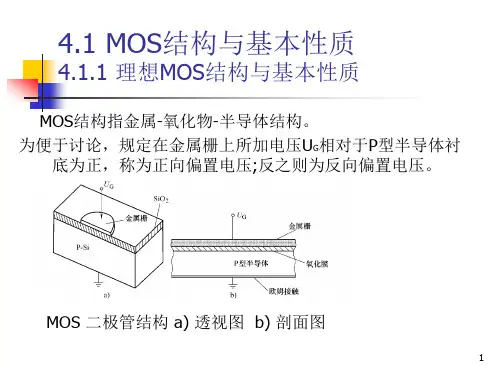

MOS结构是一种常见的半导体器件结构,它由金属-氧化物-半导体三层结构组成。

MOS结构的工作原理基于半导体材料的导电性质和氧化物的电介质性质,通过控制金属电极的电压来控制半导体中的电荷分布,从而实现器件的电性能调节。

MOS结构的基本组成是一个半导体衬底,上面覆盖着一个氧化物层,再覆盖一个金属电极。

当金属电极施加电压时,会在氧化物层和半导体衬底之间形成一个电场,这个电场会影响半导体中的电荷分布,从而改变器件的电性能。

MOS结构的工作原理可以分为两种模式:增强型和耗尽型。

在增强型MOS结构中,当金属电极施加正电压时,会在氧化物层和半导体衬底之间形成一个正电场,这个电场会吸引半导体中的自由电子,从而增加半导体中的电子浓度,使得器件的导电性能增强。

而在耗尽型MOS 结构中,当金属电极施加负电压时,会在氧化物层和半导体衬底之间形成一个负电场,这个电场会排斥半导体中的自由电子,从而减少半导体中的电子浓度,使得器件的导电性能减弱。

MOS结构的优点是具有高输入阻抗、低噪声、低功耗等特点,因此被广泛应用于集成电路、传感器、光电器件等领域。

同时,MOS结构也

存在一些缺点,如漏电流大、温度稳定性差等问题,需要在实际应用中加以注意。

总之,MOS结构是一种重要的半导体器件结构,其工作原理基于半导体材料的导电性质和氧化物的电介质性质,通过控制金属电极的电压来控制器件的电性能。

在实际应用中,需要根据具体的应用场景选择合适的MOS结构类型,并加以优化和改进,以满足不同的电性能需求。

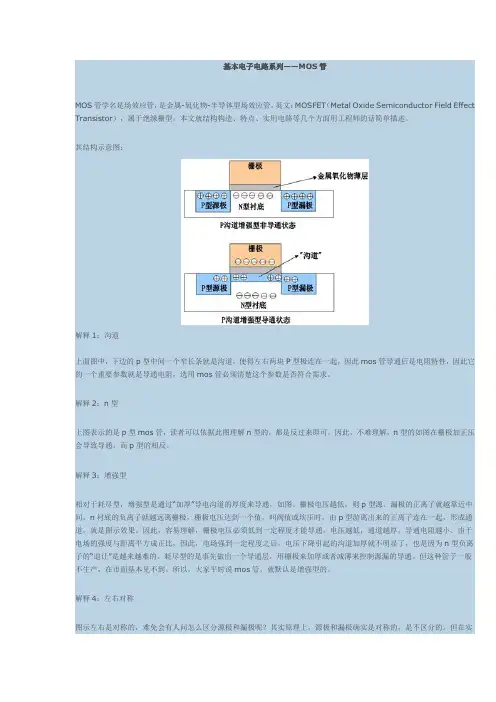

基本电子电路系列——MOS管MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,英文:MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),属于绝缘栅型。

本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话简单描述。

其结构示意图:解释1:沟道上面图中,下边的p型中间一个窄长条就是沟道,使得左右两块P型极连在一起,因此mos管导通后是电阻特性,因此它的一个重要参数就是导通电阻,选用mos管必须清楚这个参数是否符合需求。

解释2:n型上图表示的是p型mos管,读者可以依据此图理解n型的,都是反过来即可。

因此,不难理解,n型的如图在栅极加正压会导致导通,而p型的相反。

解释3:增强型相对于耗尽型,增强型是通过“加厚”导电沟道的厚度来导通,如图。

栅极电压越低,则p型源、漏极的正离子就越靠近中间,n衬底的负离子就越远离栅极,栅极电压达到一个值,叫阀值或坎压时,由p型游离出来的正离子连在一起,形成通道,就是图示效果。

因此,容易理解,栅极电压必须低到一定程度才能导通,电压越低,通道越厚,导通电阻越小。

由于电场的强度与距离平方成正比,因此,电场强到一定程度之后,电压下降引起的沟道加厚就不明显了,也是因为n型负离子的“退让”是越来越难的。

耗尽型的是事先做出一个导通层,用栅极来加厚或者减薄来控制源漏的导通。

但这种管子一般不生产,在市面基本见不到。

所以,大家平时说mos管,就默认是增强型的。

解释4:左右对称图示左右是对称的,难免会有人问怎么区分源极和漏极呢?其实原理上,源极和漏极确实是对称的,是不区分的。

但在实际应用中,厂家一般在源极和漏极之间连接一个二极管,起保护作用,正是这个二极管决定了源极和漏极,这样,封装也就固定了,便于实用。

我的老师年轻时用过不带二极管的mos管。

非常容易被静电击穿,平时要放在铁质罐子里,它的源极和漏极就是随便接。

解释5:金属氧化物膜图中有指示,这个膜是绝缘的,用来电气隔离,使得栅极只能形成电场,不能通过直流电,因此是用电压控制的。

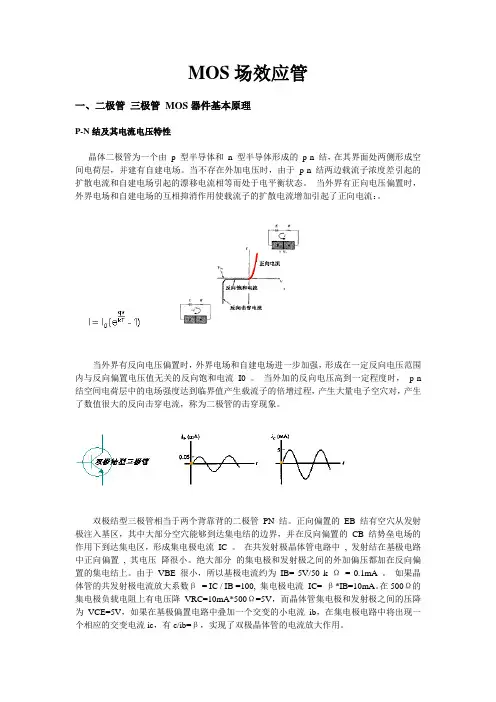

MOS场效应管一、二极管三极管MOS器件基本原理P-N结及其电流电压特性晶体二极管为一个由p 型半导体和n 型半导体形成的p-n 结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。

当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流:。

当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0 。

当外加的反向电压高到一定程度时,p-n 结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。

双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管PN 结。

正向偏置的EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的CB 结势垒电场的作用下到达集电区,形成集电极电流IC 。

在共发射极晶体管电路中, 发射结在基极电路中正向偏置, 其电压降很小。

绝大部分的集电极和发射极之间的外加偏压都加在反向偏置的集电结上。

由于VBE 很小,所以基极电流约为IB= 5V/50 k Ω= 0.1mA 。

如果晶体管的共发射极电流放大系数β= IC / IB =100, 集电极电流IC= β*IB=10mA。

在500Ω的集电极负载电阻上有电压降VRC=10mA*500Ω=5V,而晶体管集电极和发射极之间的压降为VCE=5V,如果在基极偏置电路中叠加一个交变的小电流ib,在集电极电路中将出现一个相应的交变电流ic,有c/ib=β,实现了双极晶体管的电流放大作用。

金属氧化物半导体场效应三极管的基本工作原理是靠半导体表面的电场效应,在半导体中感生出导电沟道来进行工作的。

当栅G 电压VG 增大时,p 型半导体表面的多数载流子棗空穴逐渐减少、耗尽,而电子逐渐积累到反型。

mos基础知识什么是功率MOSFET?我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。

此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。

对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型三极管。

我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。

结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。

双极型三极管因此就是电流受控的器件。

场效应三极管(FET)尽管结构上不同,但是,提供相同的“龙头”功能。

差异在于:FET是电压受控器件;你不需要基极电流,而是要用电压实施电流控制。

双极型三极管诞生于1947年,不久之后一对杰出的父子Shockley和Pearson就发明了(至少是概念)FET。

为了与较早出现的双极型“孪生兄弟”相区别,FET的三个电极分别被称为漏极、栅极和源极,对应的三极管的三个电极分别是集电极、基极和发射极。

FET有两个主要变种,它们针对不同类型的应用做了最优化。

JFET(结型FET)被用于小信号处理,而MOSFET(金属氧化物半导体FET)主要被用于线性或开关电源应用。

他们为什么要发明功率MOSFET?当把双极型三极管按照比例提高到功率应用的时候,它显露出一些恼人的局限性。

确实,你仍然可以在洗衣机、空调机和电冰箱中找到它们的踪影,但是,对我们这些能够忍受一定程度的家用电器低效能的一般消费者来说,这些应用都是低功率应用。

在一些UPS、电机控制或焊接机器人中仍然采用双极型三极管,但是,它们的用途实际上被限制到小于10KHz的应用,并且在整体效率成为关键参数的技术前沿应用中,它们正加速退出。

mos结构状态-回复MOS 结构状态是指金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor,简称MOS)结构在不同操作模式下的电流传导状态。

MOS 结构是集成电路中最常用的元件结构之一,因其简单结构、制作工艺成熟,被广泛应用于各种电子设备中。

本文将从MOS 结构的基本原理入手,逐步解释MOS 结构在不同状态下的特点。

MOS 结构是由金属层、氧化物层和半导体层构成的三层结构。

其中,金属层用作电极,氧化物层则起到隔离和保护的作用,半导体层相当于一个控制开关。

MOS 结构的状态主要分为截止状态、线性状态和饱和状态。

首先,我们来讨论MOS 结构的截止状态。

在这种状态下,半导体层的导电能力非常弱,基本上处于绝缘状态。

当金属电极施加一定的电压时,由于金属与半导体之间存在势垒,电流几乎不会通过。

接下来,我们来研究MOS 结构的线性状态。

在这种状态下,半导体层的导电能力逐渐增强,但还没有达到最大值。

此时,金属电极施加的电压使半导体中的载流子浓度随电压的变化而变化。

这种状态下的导电能力与电压呈线性关系,因此被称为线性状态。

最后,我们来探讨MOS 结构的饱和状态。

在这种状态下,半导体层的导电能力达到最大值。

金属电极施加的电压使半导体中的载流子浓度已经达到饱和,无法进一步增加。

此时,MOS 结构的导电能力非常强,可以作为放大器和开关使用。

MOS 结构的状态转换是通过控制金属电极施加的电压来实现的。

具体来说,当金属电极施加正电压时,MOS 结构处于截止状态。

当金属电极施加负电压时,MOS 结构处于线性状态。

最后,当金属电极施加负电压超过一定阈值时,MOS 结构进入饱和状态。

MOS 结构的状态转换对于集成电路的设计和应用至关重要。

不同状态下的导电特性不仅决定了电路的工作方式,还直接影响着电路的性能和效率。

例如,在放大器电路中,饱和状态下的MOS 结构可以实现高增益放大;而在开关电路中,截止状态和线性状态则可以实现不同的开关动作。