人教部编版语文七年级上册第三单元《课外古诗词诵读》教案

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:7

《峨眉山月歌》教学设计一、课题:《峨眉山月歌》是人教版七年级语文学科课后古诗。

教材分析:篇幅短小,易懂,适于初中学生“初步鉴赏浅易古代诗词”的要求。

学情分析:初中学生对诗词阅读的兴趣不浓,欣赏诗词的能力停留在对诗词内容的感性认识阶段。

2.这一节课学习的重点在读,在反复诵读中理解诗歌内容,品味诗歌意境,体会作者情感。

学生在反复诵读中激发学习诗词的热情和兴趣。

四、教学目标:1.知识与能力目标:正确、流利地诵读诗歌。

2.过程与方法:有感情地诵读诗歌,读出诗的节奏、重音、情感。

3.情感态度价值观:感悟诗的意境,从中受到美的熏陶。

五、教学重点:有感情地诵读诗歌,读出诗的节奏、重音、情感。

六、教学难点:感悟诗的意境。

七、教学准备:新浪微博、微课。

八、教学过程:(一)导入【设计意图】设置情境,由平时积累的诗词引入本课内容。

“天生我材必有用,千金散尽还复来。

”恣意狂妄的李白喷涌而出的情感,至今读来仍血脉偾张;“野火烧不尽,春风吹又生。

”16岁的白居易就写出寓意深远,经久流传的名句;“会当凌绝顶,一览众山小。

”年轻的杜甫登高一览,豪情冲破云霄,今天依然激荡。

这些千百年前的诗句,今天读来,仍让人感到震动古今的气势和力量,这就是中国古诗词的魅力。

今天我们借李白的《峨眉山月歌》来展开一场诗词之旅,去体会那历久弥新的诗句。

【设计意图】教师分享微博图片,共同欣赏峨眉山景观。

同学们知道峨眉山在哪吗?峨眉山是李白故乡最有名的大山,李白幼时跟随父亲迁居四川,这首诗是李白年轻时初次离开蜀地所做。

【设计意图】写作背景在过渡语和微课中介绍。

(二)初读1、教学内容。

朗朗的吟诵,体会音韵美。

①范读(配乐范读)②同学自由诵读古诗。

③读准字音,把古诗读通、读顺。

(字音强调:羌、渝)④请同学读,再读,齐读。

2.师生活动。

学生自主学习,自由练习朗读。

把易读错的字标注在书上。

【设计意图】诵读的第一步,读准字音,读通,读顺。

体现学生自主学习的过程,培养自主学习的能力。

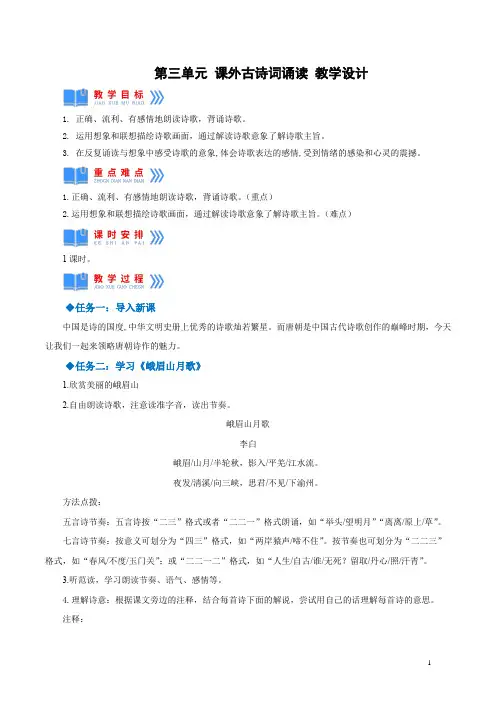

第三单元课外古诗词诵读教学设计1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象,体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和心灵的震撼。

1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

(重点)2.运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。

(难点)1课时。

◆任务一:导入新课中国是诗的国度,中华文明史册上优秀的诗歌灿若繁星。

而唐朝是中国古代诗歌创作的巅峰时期,今天让我们一起来领略唐朝诗作的魅力。

◆任务二:学习《峨眉山月歌》1.欣赏美丽的峨眉山2.自由朗读诗歌,注意读准字音,读出节奏。

峨眉山月歌李白峨眉/山月/半轮秋,影入/平羌/江水流。

夜发/清溪/向三峡,思君/不见/下渝州。

方法点拨:五言诗节奏:五言诗按“二三”格式或者“二二一”格式朗诵,如“举头/望明月”“离离/原上/草”。

七言诗节奏:按意义可划分为“四三”格式,如“两岸猿声/啼不住”。

按节奏也可划分为“二二三”格式,如“春风/不度/玉门关”;或“二二一二”格式,如“人生/自古/谁/无死?留取/丹心/照/汗青”。

3.听范读,学习朗读节奏、语气、感情等。

4.理解诗意:根据课文旁边的注释,结合每首诗下面的解说,尝试用自己的话理解每首诗的意思。

注释:峨眉山:在今四川省峨眉市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

平羌:江名,即青衣江,大渡河的支流,位于峨眉山东北。

发:出发清溪:指清溪驿,在今四川犍为峨眉山附近。

三峡:西起重庆奉节县的白帝城,东至湖北宜昌市的南津关,由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成。

君:指同住峨眉的友人下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。

诗意:高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

月亮倒映在平羌江那静静流淌的水面上。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,只能依依不舍顺江而下去往渝州。

5.体会感情(1)作者简介李白(701-762),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。

(新)人教版七年级语文上册第三单元《课外古诗词诵读》教案一. 教材分析《课外古诗词诵读》是人教版七年级语文上册第三单元的一篇课文,本节课主要让学生通过阅读和理解古诗词,感受古人的智慧和情感,提高学生的文学素养和审美能力。

本节课选用的古诗词都是经典之作,具有很高的文学价值和教育意义。

二. 学情分析七年级的学生已经有一定的语文基础,对古诗词也有一定的了解。

但学生在理解古诗词的意境和表达方式上还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解古诗词的意境和表达方式,提高学生的文学素养。

三. 教学目标1.了解古诗词的基本知识和阅读方法。

2.通过阅读和理解古诗词,感受古人的智慧和情感。

3.提高学生的文学素养和审美能力。

4.培养学生的阅读兴趣和阅读习惯。

四. 教学重难点1.古诗词的基本知识和阅读方法。

2.理解古诗词的意境和表达方式。

3.提高学生的文学素养和审美能力。

五. 教学方法1.讲授法:讲解古诗词的基本知识和阅读方法。

2.引导法:引导学生通过阅读和理解古诗词,感受古人的智慧和情感。

3.实践法:让学生通过阅读和理解古诗词,提高文学素养和审美能力。

六. 教学准备1.古诗词文本:准备《课外古诗词诵读》的文本,标注好生字词和注解。

2.多媒体设备:准备多媒体设备,用于展示古诗词的图片和视频。

3.教学课件:制作教学课件,包括古诗词的基本知识和阅读方法。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示古诗词的图片和视频,引导学生进入古诗词的世界,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)展示《课外古诗词诵读》的文本,让学生阅读和理解古诗词。

在学生阅读的过程中,引导学生注意生字词和注解,帮助学生理解古诗词的基本意思。

3.操练(10分钟)让学生通过阅读和理解古诗词,感受古人的智慧和情感。

引导学生深入理解古诗词的意境和表达方式,提高学生的文学素养和审美能力。

4.巩固(10分钟)通过提问和讨论的方式,巩固学生对古诗词的理解和记忆。

走进唐诗里的思念部编版七年级上册语文第三单元课外古诗词诵读整合教学设计设计意图七上第三单元“课外古诗词诵读”包括《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》《行军九日思长安故园》《夜上受降城闻笛》四首绝句。

与第一单元“四时之景”主题下的《古代诗歌四首》相比,这四首诗都是唐代诗歌,形式短小,题材丰富,或即景抒情,或行军感怀,或征人思乡。

在学生借助旁批和阅读提示自主诵读的基础上,我们可以从以下方面开展整合教学:一、感知形式。

四首绝句中,有三首七言,有一首五言。

七言相对于五言,信息量增大,表意更丰富。

以《峨眉山月歌》为例,如果前两句变为“山月半轮秋,影入江水流”,似乎很精炼,但缺失了地名,作者远行时对故乡的眷恋情感就弱化了,后文的地名也缺少贯通一气的呼应。

绝句的特点是前后两句的“宛转变化”,《峨眉山月歌》前两句写月下景,后两句写诗人的行中意;《江南逢李龟年》前两句对仗,叙述往事,后两句写景中感慨当今;《行军九日思长安故园》前两句用联想写个人,后两句用想象思家国;《夜上受降城闻笛》前两句以视觉写边塞之景,后两句以听觉抒征人之情。

形式的异同,在朗读中感受比较,不求全面,促进背诵熟记为要。

二、比读意象。

“立象以尽意”,意象是诗歌的最小单位,想象描绘诗中之“象”,揣摩品析“象”中之意,是学习古典诗歌的重要方法。

《行军九日思长安故园》阅读提示中说:“欣赏诗歌要特别注意体味核心意象”。

这提醒我们,意象、意象群、核心意象这些术语在初中起始阶段就应该作为教学内容。

学习这四首诗歌,可以从阅读提示这句话入手,让学生在反复诵读中感知其他三首诗歌的核心意象。

四首诗歌分别以“月”和“花”为意象,但色彩似乎有别。

“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”,故乡的秋月高悬头顶,影入江流,陪伴诗人远行。

这含情脉脉的月亮该是温暖的淡黄色;“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”,空寂边塞的月亮,让沙漠如雪,让空里流霜,这冷如霜雪的月亮该是灰白色的吧。

“遥怜故园菊,应傍战场开”,战火纷飞,生灵涂炭,那簇簇盛开的菊花,大概也是惨白容颜;“正是江南好风景,落花时节又逢君”,草长莺飞,落英缤纷,江南最美的时节,遇故人思往昔,此情此境,片片飞“红”更让人悲哀。

《课外古诗词诵读》教学设计《峨眉山月歌》【教学目标】1.知识与技能:正确、流利地朗读诗文,背诵诗文。

学习借助注释理解古诗大意。

2.过程与方法:通过多层次的朗读,达到理解诗文大意然后背诵的目的。

3.情感与态度:感悟诗的情境,体会作者思念故乡、亲友的情感。

从中受到美的熏陶。

【教学重点】背诵诗文。

【教学难点】理解诗句,整体感悟诗歌情境。

【课时安排】2课时【教学流程】一、创设情景,导入新课通过复习学过的诗歌,引出本诗。

月亮是中国古代文人笔下的常见的意象,借助一轮明月,传递了无限情思。

同学们积累了哪些与月相关的诗句?其中的月亮寄托诗人何种感情?今天,我们再一起学习一首李白写月的诗《峨眉山月歌》。

二、任务导学,整体感知任务一自由读文,注重圈画1.在预习的基础上,选择自己喜欢的方式朗读诗歌,读的过程中要注意读准确,并圈画出你认为重要的易错词语。

请以小组为单位,选出三个你们认为最重要的字或词,写到黑板上小组的对应位置。

预设:眉君羌2.朗读指导。

利用朗诵音频,读准确,注意朗读节奏、韵脚、重音。

任务二整体感知,梳理诗歌1.学生根据注释自学,试着理解诗句的意思。

交流自学情况,谈谈对诗句的理解,难以理解的地方,注意标记。

诗人小时候随着他的父亲搬家到了四川,直到他二十五岁的时候才离开。

这首《峨眉山月歌》就是年轻时的李白刚离开四川时创作的作品。

预设:半轮——(看插图理解)上弦月或下弦月。

影——指月影。

流——流动,课文中有月影随江水流动之意。

夜发——连夜出发。

向——驶向。

君——作者的友人。

下——由上游往下游行走。

例如“烟花三月下扬州”。

诗意:秋天的夜晚,峨眉山月色特别明朗,月影映入平羌江,又伴随我顺流而下。

连夜从清溪出发,向三峡方向驶去,想念友人却见不着,只好怀着依依惜别的心情向渝洲驶去了。

2.全诗抒发了诗人怎样的思想感情?明确:全诗抒发了诗人对友人的思念之情。

任务三精读诗歌,局部探究1.在这首《峨眉山月歌》里,诗人还是在一个地方静静地看月亮吗?明确:不是,这首诗中,诗人的位置是变化的,2.请大家再读这首古诗,找出表示诗人行踪变换,位置变化的字词。

第三单元课外古诗词诵读教案教学目标知识与能力1.了解古诗有关知识。

2.品味语言,体味古诗意境。

3.背诵古诗。

过程与方法1.有感情的反复诵读,体会古诗的意境。

2.通过设疑、点拨、讨论、写作等方式理解词意,体会词人情感。

情感态度与价值观激发我们热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

重难点教学重点品味、积累诗中的优美语言。

教学难点运用所学诗词鉴赏方法赏析自己喜欢的诗句。

教学过程一、作者介绍李白(701—762),字太白,号青莲居士。

唐代著名浪漫主义诗人,被人们称为“诗仙”。

著有《李太白集》。

他的《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》等都是脍炙人口的作品。

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,河南巩县(今河南巩义西)人,世称杜少陵。

唐代现实主义诗人,被尊为“诗圣”,与李白合称“李杜”。

存诗1400多首,有《杜工部集》。

代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。

岑参(约715—770),南阳(今河南许昌附近)人,后迁居江陵(今湖北荆州),唐代诗人。

因仕途原因,几度出塞,对边塞风光、军旅生活以及少数民族的文化风俗有深切的感受,故其边塞诗尤多佳作。

风格与高适相近,被后人并称为“岑高”。

有《岑嘉州集》七卷(或为八卷)。

李益(748—约829),唐代诗人,字君虞,陇西姑臧(今甘肃武威)人,后迁河南洛阳。

大历四年(769)进士,初任郑县尉,久不得升迁,建中四年(783)登书判拔萃科。

因仕途失意,后弃官在燕赵一带漫游。

以边塞诗作名世,擅长绝句,尤其工于七绝。

今存《李益集》二卷,《李君虞诗集》二卷。

二、朗读指导1.夜发/清溪/向三峡,思君/不见/下渝州。

2.正是/江南/好风景,落花/时节/又逢君。

3.遥怜/故园/菊,应傍/战场/开。

4.回乐峰前/沙似雪,受降城外/月如霜。

三、诗歌大意1.《峨眉山月歌》译文:半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。

七上第三单元课外古诗词诵读组文阅读课教学设计【学习目标】1.通过朗读,熟悉诗歌,把握诗歌朗读的节奏。

2.通过激发想象和小组合作探究,能够描绘诗歌的图画美。

3.通过朗诵与拓展,把握诗歌的情思美,学以致用。

【整合书目】语文主题学习丛书经典诵读篇目《前出塞》《逢雪宿芙蓉山主人》【评价任务1及评价量规】针对目标一:通过古诗文朗读比赛,读出节奏美,并背诵四首古诗。

评分标准评分所需技能符合能够正确、流利、有感情地背诵四首古诗并读出节奏。

基本符合能够熟练背诵四首古诗,会划分节奏。

不符合四首古诗背诵不熟练,不能读出节奏美。

【教学活动】一、背诵四首古诗,读出节奏美假如我们学校要举办一次阅读古诗文比赛,比赛的基本要求是我们不但要会背诵诗歌,而且要节奏划分准确,读出节奏美,快来大显身手吧。

设计意图:学诵方法,意在激发起学生对四首古诗背诵的兴趣和热情。

【评价任务2及评价量规】针对目标二:通过想象与联想、边读边想象画面的方法,描绘诗歌画面。

评分标准评分所需技能符合能够用准确的语言写出自己所想象到的画面,并积极与同伴交流自己的想法。

基本符合能够清晰地表达出写出想象的画面,能够调整自己的学习方法和态度。

不符合不能展开联想想象,语言表达不清晰、不清楚,不能根据所学调整自己的学习方法和态度。

【教学活动】二、激发想象,感受图画美1.请同学们先边读边想象画面,并将画面写下来,小组进行交流。

然后诵读四首古诗,读完文章后,小组合作完成下面的表格。

诗歌画面感情《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》《行军九日思长安故园》《夜上受降城闻笛》设计意图:拉近学生与文本的距离,从学生的实际生活出发,让学生自主解决学习中的疑惑,从而学会正确的学习方法和学习态度。

诗歌画面感情《峨眉山月歌》青山吐月的优美意境依依惜别《江南逢李龟年》落花时节深沉悲哀《行军九日思长安故园》凄凉行军惆怅《夜上受降城闻笛》边塞月夜思乡哀愁2.请你摘录自己最喜欢的语句,描绘自己所想象到的画面。

七上第三单元《课外古诗词诵读》◎教学目标:1.学生理解诗歌的主要内容。

2.学生理解诗人表达的情感。

3.学生准确、有感情地背诵诗歌。

◎教学过程:一、诵读诗歌1.阅读课本中的诗歌旁注及赏析短文,自由诵读四首诗歌,注意读准字音、节奏,尝试根据自读的理解融入自己的情感、语气。

2.以学习小组为单位,由组内四位同学各诵读一首诗歌,组员互相指出诵读中存在的读音、节奏的问题,无法确定的及时向老师提出。

3.学生个人展读诗歌,教师点评,全班齐诵。

(每首诗独立进行,教师在点评后要酌情请展读同学作调整后的再读,让同学们感受变化,教师也可进行必要细节的范读,让全班齐诵达到更好的效果)点评注意点:(1)明确并强化基本节奏,放慢速度;⑵提出诵读细节建议,如急缓、扬抑、重读等。

峨眉山月歌峨眉山月/半轮秋,影如平羌/江水流。

夜发清溪/向三峡,思君不见/下渝州。

细节建议:“夜发清溪”应试着读出诗人外出闯荡的憧憬和喜悦,节奏轻快;“思君不见”应试着读出诗人渐渐远离故乡,对友人的不舍、思念,节奏相对沉缓,并在“下渝州”之前适度延长停顿,更好地表达这种情绪。

学生通过末两句急缓的处理来更好地感受诗人即将离开故乡时的复杂情感。

江南逢李龟年岐王宅里/寻常见,崔九堂前/几度闻。

正是江南/好风景,落花时节/又逢君。

细节建议:前两句有对过往岁月的美好回忆,第三句也说着好风景正当时,这三句在语调上建议有一个递进的昂扬,为末句的悲哀和感慨蓄势,制造扬抑的落差,并可适度重读“寻常”“几度” “好”等词;“落花时节”四字相对沉缓,“又”要读出慨叹的语气,音可适度延长(在“逢君” 前也作适度的停顿),如一声悠长的叹息。

学生通过扬抑的处理来更好地感受世事无常的悲慨和无奈。

行军九日思长安故园强欲/登高去,无人/送酒来。

遥怜/故园菊,应傍/战场开。

细节建议:明确“强”的音义(qidng,勉强),前两句“强欲”“无人”二词以相对沉缓的语调诵读,适当延长节奏的停顿,来更好地表现“强欲”的勉强,“无人”的无奈;末两句中应凸显“故园菊”这一核心意象,读此三字,宜字字顿挫,情意饱满。

《课外古诗词诵读》教案教学目标:1. 学生理解诗歌的主要内容。

2. 学生理解诗人表达的情感。

3. 学生准确、有感情地背诵诗歌。

重点难点1.正确、流利地朗读课文、背诵课文2.理解诗句意思,感悟诗词意境,从中受到美的熏陶。

3、理解作者抒发了怎样的感情,作者是通过怎样的方式来抒发情感的。

教学过程:—、诵读诗歌1. 阅读课本中的诗歌旁注及赏析短文,自由诵读四首诗歌,注意读准字音、节奏,尝试根据自读的理解融入自己的情感、语气。

2. 以学习小组为单位,由组内四位同学各诵读一首诗歌,组员互相指出诵读中存在的读音、节奏的问题,无法确定的及时向老师提出。

3. 学生个人展读诗歌,教师点评,全班齐诵。

(每首诗独立进行,教师在点评后要酌情请展读同学作调整后的再读,让同学们感受变化,教师也可进行必要细节的范读,让全班齐诵达到更好的效果)点评注意点:(1)明确并强化基本节奏,放慢速度;⑵提出诵读细节建议,如急缓、扬抑、重读等。

峨眉山月歌峨眉山月/半轮秋,影如平羌/江水流。

夜发清溪/向三峡,思君不见/下渝州。

细节建议:“夜发清溪”应试着读出诗人外出闯荡的憧憬和喜悦,节奏轻快;“思君不见”应试着读出诗人渐渐远离故乡,对友人的不舍、思念,节奏相对沉缓,并在“下渝州”之前适度延长停顿,更好地表达这种情绪。

学生通过末两句急缓的处理来更好地感受诗人即将离开故乡时的复杂情感。

江南逢李龟年岐王宅里/寻常见,崔九堂前/几度闻。

正是江南/好风景,落花时节/又逢君。

细节建议:前两句有对过往岁月的美好回忆,第三句也说着好风景正当时,这三句在语调上建议有一个递进的昂扬,为末句的悲哀和感慨蓄势,制造扬抑的落差,并可适度重读“寻常”“几度” “好”等词;“落花时节”四字相对沉缓,“又”要读出慨叹的语气,音可适度延长(在“逢君”前也作适度的停顿),如一声悠长的叹息。

学生通过扬抑的处理来更好地感受世事无常的悲慨和无奈。

行军九日思长安故园强欲/登高去,无人/送酒来。

遥怜/故园菊,应傍/战场开。

细节建议:明确“强”的音义(qiǎng,勉强),前两句“强欲”“无人”二词以相对沉缓的语调诵读,适当延长节奏的停顿,来更好地表现“强欲”的勉强,“无人”的无奈;末两句中应凸显“故园菊”这一核心意象,读此三字,宜字字顿挫,情意饱满。

夜上受降城闻笛回乐烽前/沙似雪,受降城外/月如霜。

不知何处/吹芦管,一夜征人/尽望乡。

细节建议:“沙似雪”“月如霜”两处宜以较两句前四字更沉缓的语调娓娓读出,更好地烘托边城的苍茫夜色;第三句语速宜有明显加快,有急切感,让人感受到芦管声在这个深夜扎进了征人的心中;“一夜”“尽”两处宜停顿(“尽”的停顿宜更长,有一种欲说还休,“望乡”二字说不出之感),并重读,总体给人以整整一夜难眠,无一人幸免的深彻之感。

设计意图:第一环节基于古诗词的文本特质,意在“以生为本”,以“诵读”为先,以多种“诵读”的方式贯穿,旨在让学生以课本第一手资料为基,通过自由诵读、小组轮读、解惑,来实现学生的自主成长,呈现有自主成长品质的原生态学情,进而在教师的点拨、示范下实现再成长。

其自读、轮读、展读、改读、齐读的过程,关注的是学生的自主成长潜力,以及教师对动态学情的把握。

二、译读诗歌1. 小组合作:参照《峨眉山月歌》示例,口头翻译另三首诗歌。

要求:(1)充分借鉴课本中的诗歌旁注及赏析短文。

(2) 对必要的字词解释扩展,语言凝练、通顺。

(3) 每首诗歌指定组内一位同学主翻译,其他同学补充。

示例:《峨眉山月歌》参考译诗高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。

流动的平羌江上,倒映着清亮月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。

想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。

2. 小组展示诗歌翻译,一组一诗,其他组在翻译后即时提出质疑、补充,教师基于各组意见进行点评、明确。

《江南逢李龟年》参考译诗(想当年)在岐王宅里,常常见到你的演出;在崔九堂前,多次聆听你的乐音。

(现如今)在这风景正一派大好的江南,我竟会在落花时节再遇你这位老相识。

细节建议:学生易忽视诗歌前后四十余年这样巨大的时间跨度,教师宜就此内容通过译诗作必要的明确;“几度”之意为“多次”,学生易理解为“几次”,而忽视诗人言“多”之意。

《行军九日思长安故园》参考译诗(九九重阳)我勉强地想要按照习俗去登高饮酒;(战乱行军)却没有像王弘那样的人把酒送来。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正(寂寞地)在战场旁边盛开。

细节建议:诗歌标题交代了时间、背景两个重要的信息,这两个信息与诗歌前两句关系紧密,与登高饮酒、无人送酒有着因果关联,教师宜在学生解释扩展原句基本内容的基础上,以凝练的语句引导学生基于标题、注释提示内容,补充相关前因,让学生能在逻辑上更好地理解诗歌。

而“故园菊”在战场旁的开放,教师可引导学生关注赏析短文中的“孤寂而凄凉”“不负秋阳”,进行必要而简明的描述,能在译诗中更好地还原诗歌的情境。

《夜上受降城闻笛》参考译诗回乐烽前的沙漠(被月光照得)像茫茫雪原,受降城外的月色(让人感觉)冷如秋霜。

不知什么地方的人儿吹起凄凉的芦管,一夜难眠的征人们个个眺望遥远的故乡。

细节建议:部分学生可能对“沙似雪”不能作出正确的画面联想,而对于“月如霜”的色之似虽应无碍,却可能对其中透出的寒意缺乏感知的敏度。

教师在引导学生翻译并理解这两处比喻时,宜会其形,更应悟其神,可以通过必要的讲解、示范,来明确其中的意境。

基于此,则能够更好地让学生理解芦管的“凄凉”、征人的“难眠”,从而让后两句的译诗对于诗意的表达更加到位。

3. 环节小结。

古诗词的翻译,第一应基于原诗词句,将必要词句的意思解释扩展;第二应注意语言的凝练、顺畅;第三还应基于全诗内容,补充言语形式背后隐藏的意义,如《江南逢李龟年》的今昔之叹,《行军九日思长安故园》的乱世佳节之绪,《夜上受降城闻笛》的霜雪之境,都是诗歌不可忽视的重要意义。

设计意图:对于刚刚步入初中的七年级学生而言,译读诗歌是一个必要且能有效感知诗歌内容的台阶,同时亦存在不小的难度。

在这个过程中,教师应关注学生的自主成长潜力,故第二环节的设计旨在通过参照示例小组合作译诗、班内译诗组间互补的方式来锻炼学生对诗歌大意的理解能力和解释扩展的语言组织能力。

应注意,在学生的自主完成环节上教师不必提出过高的要求,教师宜基于具体学情来完成细节的提升,在这个过程,教师切不可失去自己的位置。

三、联读诗歌1. 月下心。

(思考《峨眉山月歌》与《夜上受降城闻笛》二诗中诗人借由“月”所传达的不同心境)活动:与君共月,绘月抒心。

要求:同桌合作,选择一诗,发挥想象,假设你与当时的诗人相伴于同一片夜空下,试着结合诗句内容,描绘月色,抒发感受,并替诗人发声。

请结合小贴士和赏析短文,完成格式要求的对话。

小贴士(1) 开元十二年(724)秋,24岁的李白怀抱远大抱负,沿长江而下,辞亲远游。

峨眉山是诗人不久前游览的蜀中山水。

秋夜举首遥望,青山衔月,庄静明洁。

这轮山月在诗人东行时一路陪伴左右。

(《蛾眉山月歌》)⑵安史之乱后,征战频繁,藩镇割据,到李益时,局面不但没有好转,政治危机反而进一步加深,边疆也不得安宁。

战士长期驻守,不能还乡,厌战情绪普遍。

(《夜上受降城闻笛》)格式:峨眉山月歌你:太白兄啊,你看今夜_____ (描绘月色),____真是_________(抒发感慨) 李白:夜上受降城闻笛你:君虞兄啊,你看今夜_____(描绘月色),_____ 真是________(抒发感慨)李益:示例:峨眉山月歌你:太白兄啊,你看今夜这半轮秋月,一路和我们玩着捉迷藏,真是可爱啊!李白:哈哈!这可是我故乡的明月啊!我即将离乡闯荡,它一定是舍不得我,在为我送别,为我祝福吧!明月啊,我的朋友们啊,再见!参考范例:(1) 你:太白兄啊,你看今夜青山衔月,一片庄静明洁,这轮明月倒映在平羌中,像是你我旅途的伴侣,我这心里真是既感心安,又感亲切啊。

李白:是啊,此番我辞亲远游,定要干一番大事业,只是不知何时才能再见这故乡的明月,还有我那些故乡的朋友啊!也罢也罢,让我们向着下一站,出发吧!(2) 你:君虞兄啊,你看今夜这银白的月光那么亮,把这边塞大漠都照成雪原了,我这心里真是一片凄冷啊。

李益:是啊,在这乱世,将士们驻守边疆,面对着这冷冰冰的世界,不知度过了多少个不眠之夜!听,是谁在吹着芦管,今夜恐怕又是一个不眠夜了……(3) 你:君虞兄啊,你看今夜这皎洁的月光,照在高墙上,好像结了一层化不开的秋霜,我这心里真是空落落的,有着化不开的愁绪啊。

李益:哎,在这边塞,空寂忧愁的又何止是你的心啊!将士们都想着天下太平,好解甲还乡。

回乐回乐,但愿还乡,平安喜乐。

但他们还回得去吗?小结:月本无情,但在古典诗词中,它随着诗人的心境演绎着不一样的风情,月成为与诗人同呼吸、共命运的朋友,情感的代表和寄托,也拥有了鲜活的生命。

我们在古诗词中,应注意它和诗人内心世界的巧妙呼应,相信我们能更好地走进这些诗歌的世界。

2. 花中语。

(思考《江南逢李龟年》与《行军九日思长安故园》二诗中“落花”与“故园菊”所表达的不同意义)活动:感时花有语。

要求:任选下面的一个选项,把自己换位到诗中“花”的视角,结合诗歌内容,参考小贴士和赏析短文,发挥想象,可从听觉、视觉等感官出发,以诗中“花”为第一人称,通过补全独白的形式,来诉说诗人内心的情感。

小贴士:⑴在杜甫的记忆中,李龟年是和开元盛世联系在一起的,也让他想起自己美好的早年时光。

如今的李龟年却沦落天涯,从李龟年身上,杜甫看到了唐王朝历经安史之乱的盛衰剧变,看到了时代的沧海桑田,也看到了自己的颠沛流离。

“落花”中承载着诗人的家国之悲、时世之叹、身世之感。

(2) 岑参是南阳人,但久居长安,故称长安为“故园”。

长安不仅是故园,更是国家的都城,而此刻的它竟被安、史乱军所占领,唐军正图收复,此刻仍未成。

时逢重阳节,在古代正是登高饮酒、菊花盛放、亲友团聚的佳期,如今这一切美好,却被战乱吞噬。

补白选项:(1) 我是那年江南暮春时节的一瓣落花,当我从两位老者的对望中飘落,他们默然伫立,我仿佛____________________________________________________________⑵我是那年江南暮春时节的一瓣落花,当我轻拂过诗人沧桑甚至带着病色的面庞,我仿佛________________________________________________________________(3) 我是那年长安战场旁寂寞开放的一朵秋菊,当美丽故园变得满是残垣断壁,战血涂地,我仿佛___________________________________________________________(4) 我是那年长安战场旁寂寞开放的一朵秋菊,当重阳佳节的和乐被乱军的铁蹄碾得粉碎,我仿佛___________________________________________________________ 参考范例:(1) 我是那年江南暮春时节的一瓣落花,当我从两位老者的对望中飘落,他们默然伫立,我仿佛听到了那绵长不绝的叹息,那流落天涯的悲戚。