第一章 物质结构

- 格式:doc

- 大小:275.50 KB

- 文档页数:10

第一章物质结构与性质教案教材分析:一、本章教学目标1.了解原子结构的构造原理,知道原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布。

2.了解能量最低原理,知道基态与激发态,知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁产生原子光谱。

3.了解原子核外电子的运动状态,知道电子云和原子轨道。

4.认识原子结构与元素周期系的关系,了解元素周期系的应用价值。

5.能说出元素电离能、电负性的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质。

6.从科学家探索物质构成奥秘的史实中体会科学探究的过程和方法,在抽象思维、理论分析的过程中逐步形成科学的价值观。

本章知识分析:本章是在学生已有原子结构知识的基础上,进一步深入地研究原子的结构,从构造原理和能量最低原理介绍了原子的核外电子排布以及原子光谱等,并图文并茂地描述了电子云和原子轨道;在原子结构知识的基础上,介绍了元素周期系、元素周期表及元素周期律。

总之,本章按照课程标准要求比较系统而深入地介绍了原子结构与元素的性质,为后续章节内容的学习奠定基础。

尽管本章内容比较抽象,是学习难点,但作为本书的第一章,教科书从内容和形式上都比较注意激发和保持学生的学习兴趣,重视培养学生的科学素养,有利于增强学生学习化学的兴趣。

通过本章的学习,学生能够比较系统地掌握原子结构的知识,在原子水平上认识物质构成的规律,并能运用原子结构知识解释一些化学现象。

注意本章不能挖得很深,属于略微展开。

第一节原子结构第一课时知识与技能:1、进一步认识原子核外电子的分层排布2、知道原子核外电子的能层分布及其能量关系3、知道原子核外电子的能级分布及其能量关系4、能用符号表示原子核外的不同能级,初步知道量子数的涵义5、了解原子结构的构造原理,能用构造原理认识原子的核外电子排布6、能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布方法和过程:复习和沿伸、类比和归纳、能层类比楼层,能级类比楼梯。

第一章物质结构基础【知识导航】“上帝粒子”:希格斯玻色子(英语:Higgs boson)是粒子物理学标准模型中所预言的最后一种基本粒子(模型预言了62种基本粒子,已发现61种,包括质子、中子、电子、夸克等),以物理学者彼得·希格斯命名,是一种具有质量的玻色子,没有自旋,不带电荷,非常不稳定,在生成后会立刻衰变。

2012年7月4日,CERN(欧洲核子研究组织)宣布LHC(大型强子对撞机)的紧凑渺子线圈探测到两种新粒子,这两个粒子极像希格斯玻色子,但还有待物理学者进一步分析确定。

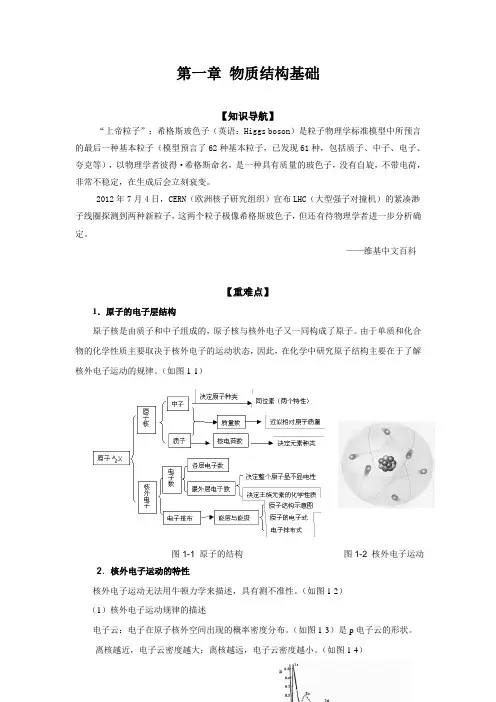

——维基中文百科【重难点】1.原子的电子层结构原子核是由质子和中子组成的,原子核与核外电子又一同构成了原子。

由于单质和化合物的化学性质主要取决于核外电子的运动状态,因此,在化学中研究原子结构主要在于了解核外电子运动的规律。

(如图1-1)图1-1 原子的结构图1-2 核外电子运动2.核外电子运动的特性核外电子运动无法用牛顿力学来描述,具有测不准性。

(如图1-2)(1)核外电子运动规律的描述电子云:电子在原子核外空间出现的概率密度分布。

(如图1-3)是p电子云的形状。

离核越近,电子云密度越大;离核越远,电子云密度越小。

(如图1-4)图1-3 p亚层结构图1-4 核外电子概率分布(2)核外电子运动状态的描述——四个量子数(n、l、m、m s)多电子原子中,决定能量的量子数是n、l。

(3)核外电子的排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理及洪特规则。

根据n+0.7l的整数部分相同,近似分成若干近似的能级组。

3.原子结构与周期律元素周期律:元素的性质(原子半径、电离能、电负性、金属性等)随着核电荷数的递增而呈现周期性的变化。

一般而言,同一周期元素,从左到右原子半径逐渐减小,电离能和电负性逐渐增大,金属性减弱,非金属性增强。

同一族元素,从上到下原子半径逐渐增大,电离能和电负性逐渐减小,金属性增强,非金属性减弱。

周期表中共有7个周期,16个族(7个主族、7个副族、1个0族、1个第Ⅷ族)。

高中化学必修二知识点大全高中化学必修2知识点归纳总结第一章物质结构、元素周期律一、原子结构原子由质子、中子和电子组成。

其中,质子数量决定了元素的种类,中子数量则决定了同一元素不同核素的存在,而电子则决定了元素的化学性质。

原子序数等于核电荷数等于质子数,也等于核外电子数。

电子按照能量最低的原则排布在不同的电子层中,每个电子层最多容纳2n个电子,最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

二、元素周期表元素周期表是按照原子序数递增的顺序,将元素按照电子层数和最外层电子数的不同排列而成的表格。

周期数等于元素最外层电子层数,主族序数等于元素最外层电子数。

元素周期表中,横行称为周期,纵列称为族,共有7个主族和7个副族,以及三个Ⅷ族和一个零族。

周期表中的元素按照一定的规律排列,能够显示出元素的物理和化学性质的周期性变化。

例如,同一周期内的元素具有相似的电子结构和化学性质,而同一族内的元素具有相同的最外层电子结构和化学性质。

三、元素周期律元素周期律是指元素周期表中元素物理和化学性质的周期性变化规律。

元素周期律包括原子半径、电子亲和能、电离能、电负性等物理和化学性质的周期性变化。

例如,原子半径随着周期数的增加而逐渐减小,而同一周期内原子半径随着原子序数的增加而逐渐减小。

电子亲和能和电离能则相反,随着周期数的增加而逐渐增大,而同一周期内电子亲和能和电离能随着原子序数的增加而逐渐减小。

掌握元素周期律可以帮助我们预测元素的物理和化学性质,从而更好地理解和应用化学知识。

元素周期律是指元素的性质随着核电荷数的递增而呈现周期性变化的规律。

这些性质包括核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性和非金属性。

这种周期性变化实际上是元素原子核外电子排布周期性变化的必然结果。

同一周期内的元素性质也存在递变规律。

以第三周期元素为例,它们的电子排布和原子半径随着核电荷数的增加而发生变化,而主要化合价则依次为+1、+2、+3、-4、+5、-3、+6、-2、+7和-1.此外,金属性和非金属性、单质与水或酸置换、氢化物的化学式、与H2化合的难易、氢化物的稳定性、最高价氧化物的化学式、酸碱性以及变化规律等方面也存在一定的变化规律。

现吨市安达阳光实验学校高中化学竞赛辅导《第一章物质结构》练习及答案第一章物质结构1、在有机溶剂里令n摩尔五氯化磷与n摩尔氯化铵量地发生完全反,释放出4n摩尔的氯化氢,同时得到一种白色的晶体A。

A的熔点为113℃,在减压下,50℃即可升华,在1Pa下测得的A的蒸汽密度若换算成状况下则为15.5g/L。

(1)通过计算给出A的分子式。

(2)分子结构测的结论表明,同种元素的原子在A分子所处的环境毫无区别,试画出A的分子结构简图(即用单键一和双键=把分子里的原子连接起来的路易斯结构式)。

2、PCl5是一种白色固体,加热到160℃不经过液态阶段就变成蒸气,测得180℃下的蒸气密度(折合成状况)为9.3g/L, 极性为零,P—Cl键长为204pm 和211pm两种。

继续加热到250℃时测得压力为计算值的两倍。

PCl5在加压下于148℃液化,形成一种能导电的熔体,测得P—Cl的键长为198pm和206pm 两种。

(P、Cl相对原子质量为31.0、35.5)回答如下问题:(1)180℃下PCl5蒸气中存在什么分子?为什么?写出分子式,画出立体结构。

(2)在250℃下PCl5蒸气中存在什么分子?为什么?写出分子式,画出立体结构。

(3)PCl5熔体为什么能导电?用最简洁的方式作出解释。

(4)PBr5气态分子结构与PCl5相似,它的熔体也能导电,但经测其中只存在一种P-Br键长。

PBr5熔体为什么导电?用最简洁的形式作出解释。

3、NO的生物活性已引起家高度。

它与超氧离子(O2—)反,该反的产物本题用A为代号。

在生理pH值条件下,A的半衰期为1~2秒。

A被认为是人生病,如炎症、中风、心脏病和风湿病引起大量细胞和组织毁坏的原因。

A在巨噬细胞里受控生成却是巨噬细胞能够杀死癌细胞和入侵的微生物的重要原因。

家用生物拟态法探究了A的基本性质,如它与硝酸根的异构化反。

他们发现,当16O 标记的A在18O标记的水中异构化得到的硝酸根有11% 18O,可见该反历程复杂。

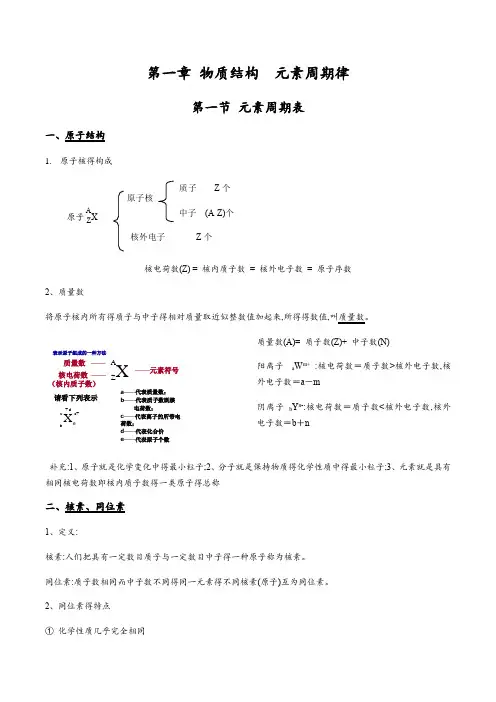

第一章 物质结构 元素周期律第一节 元素周期表一、原子结构....1. 原子核得构成原子 A Z X核电荷数(Z) = 核内质子数 = 核外电子数 = 原子序数2、质量数将原子核内所有得质子与中子得相对质量取近似整数值加起来,所得得数值,叫质量数。

XA Z ——元素符号质量数——核电荷数——(核内质子数)表示原子组成的一种方法a ——代表质量数;b ——代表质子数既核电荷数;c ——代表离子的所带电荷数;d ——代表化合价e ——代表原子个数请看下列表示a b+dXc+e质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)阳离子 a W m+ :核电荷数=质子数>核外电子数,核外电子数=a -m阴离子 b Y n -:核电荷数=质子数<核外电子数,核外电子数=b +n补充:1、原子就是化学变化中得最小粒子;2、分子就是保持物质得化学性质中得最小粒子;3、元素就是具有相同核电荷数即核内质子数得一类原子得总称二、核素、同位素......1、定义:核素:人们把具有一定数目质子与一定数目中子得一种原子称为核素。

同位素:质子数相同而中子数不同得同一元素得不同核素(原子)互为同位素。

2、同位素得特点 ①化学性质几乎完全相同原子核核外电子 Z 个中子 (A -Z)个质子 Z 个②天然存在得某种元素,不论就是游离态还就是化合态,其各种同位素所占得原子个数百分比(即丰度)一般就是不变得。

练习:1、法国里昂得科学家最近发现一种只由四个中子构成得粒子,这种粒子称为“四中子”,也有人称之为“零号元素”。

下列有关“四中子”粒子得说法不正确得就是( )A.该粒子不显电性B.该粒子质量数为4C.与氢元素得质子数相同D.该粒子质量比氢原子大2、已知A2-、B-、C+、D2+、E3+五种简单离子得核外电子数相等,与它们对应得原子得核电荷数由大到小得顺序就是___________ 。

3、现有b X n-与aY m+两种离子,它们得电子数相同,则 a 与下列式子有相等关系得就是( )(A)b-m-n (B) b+m+n(C)b-m+n (D) b+m-n4、某元素得阳离子R n+,核外共用x个电子,原子得质量数为A,则该元素原子里得中子数为( )(A)A-x-n (B)A-x+n (C)A+x-n (D)A+x+n三、元素周期表得结构........1、编排原则:①按原子序数递增得顺序从左到右排列②将电子层数相同......得各元素从左到右排成一横行..。

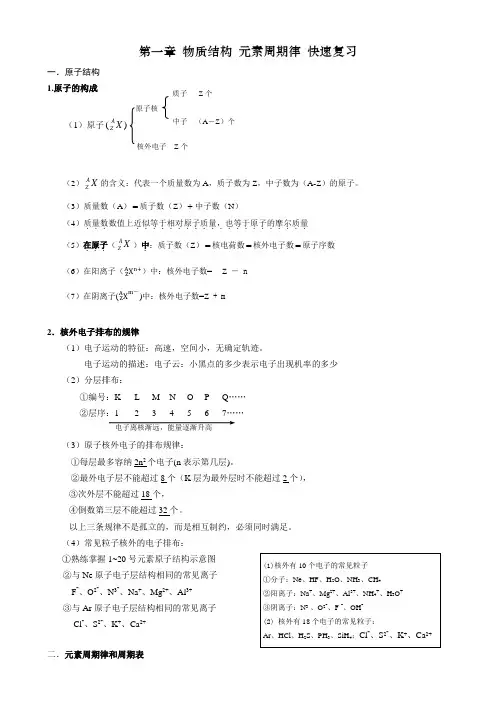

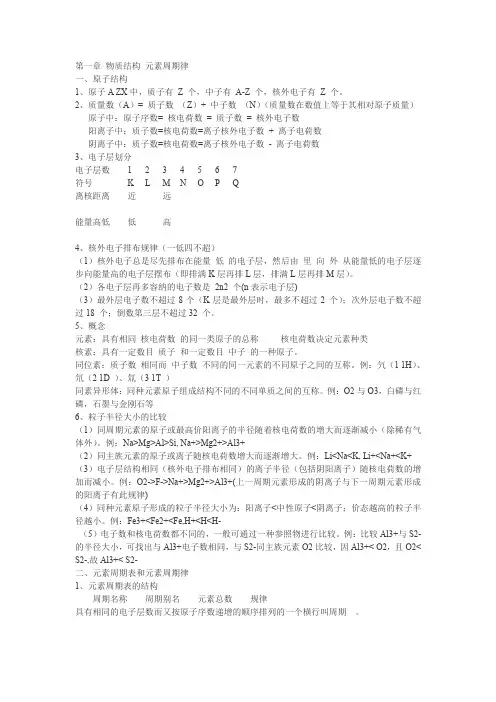

第一章物质结构元素周期律一、原子结构1、原子A ZX中,质子有Z 个,中子有A-Z 个,核外电子有Z 个。

2、质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)(质量数在数值上等于其相对原子质量)原子中:原子序数= 核电荷数= 质子数= 核外电子数阳离子中:质子数=核电荷数=离子核外电子数+ 离子电荷数阴离子中:质子数=核电荷数=离子核外电子数- 离子电荷数3、电子层划分电子层数 1 2 3 4 5 6 7符号K L M N O P Q离核距离近远能量高低低高4、核外电子排布规律(一低四不超)(1)核外电子总是尽先排布在能量低的电子层,然后由里向外从能量低的电子层逐步向能量高的电子层摆布(即排满K层再排L层,排满L层再排M层)。

(2)各电子层再多容纳的电子数是2n2 个(n表示电子层)(3)最外层电子数不超过8个(K层是最外层时,最多不超过2 个);次外层电子数不超过18 个;倒数第三层不超过32 个。

5、概念元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称核电荷数决定元素种类核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子之间的互称。

例:氕(1 1H)、氘(2 1D )、氚(3 1T )同素异形体:同种元素原子组成结构不同的不同单质之间的互称。

例:O2与O3,白磷与红磷,石墨与金刚石等6、粒子半径大小的比较(1)同周期元素的原子或最高价阳离子的半径随着核电荷数的增大而逐渐减小(除稀有气体外)。

例:Na>Mg>Al>Si, Na+>Mg2+>Al3+(2)同主族元素的原子或离子随核电荷数增大而逐渐增大。

例:Li<Na<K, Li+<Na+<K+ (3)电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴阳离子)随核电荷数的增加而减小。

例:O2->F->Na+>Mg2+>Al3+(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的阳离子有此规律)(4)同种元素原子形成的粒子半径大小为:阳离子<中性原子<阴离子;价态越高的粒子半径越小。

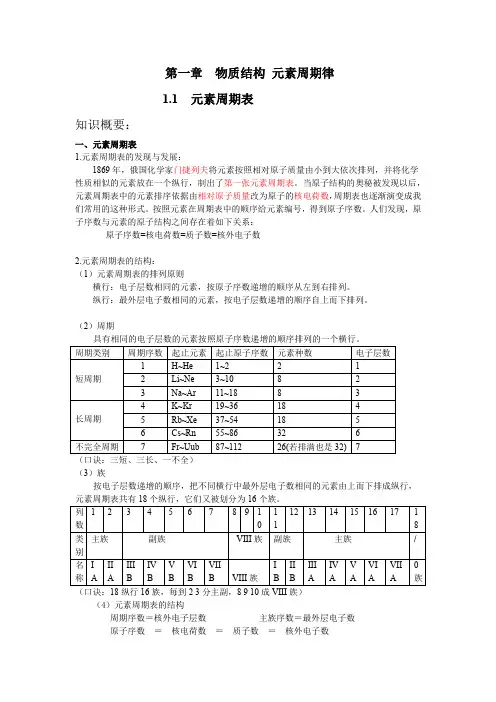

第一章物质结构元素周期律1.1 元素周期表知识概要:一、元素周期表1.元素周期表的发现与发展:1869年,俄国化学家门捷列夫将元素按照相对原子质量由小到大依次排列,并将化学性质相似的元素放在一个纵行,制出了第一张元素周期表。

当原子结构的奥秘被发现以后,元素周期表中的元素排序依据由相对原子质量改为原子的核电荷数,周期表也逐渐演变成我们常用的这种形式。

按照元素在周期表中的顺序给元素编号,得到原子序数。

人们发现,原子序数与元素的原子结构之间存在着如下关系:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数2.元素周期表的结构:(1)元素周期表的排列原则横行:电子层数相同的元素,按原子序数递增的顺序从左到右排列。

纵行:最外层电子数相同的元素,按电子层数递增的顺序自上而下排列。

(2)周期(3)族按电子层数递增的顺序,把不同横行中最外层电子数相同的元素由上而下排成纵行,元素周期表共有18个纵行,它们又被划分为16个族。

(4)元素周期表的结构周期序数=核外电子层数主族序数=最外层电子数原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数短周期(第1、2、3周期)周期:7个(共七个横行)周期表长周期(第4、5、6、7周期)主族7个:ⅠA-ⅦA族:16个(共18个纵行)副族7个:IB-ⅦB第Ⅷ族1个(3个纵行)零族(1个)稀有气体元素(5)认识周期表中元素相关信息随堂检测(一)1.已知某主族元素的原子结构示意图如下,判断其位于第几周期?第几族?2.主族元素在周期表中的位置取决于该元素的()A.相对原子质量和核外电子数B.电子层数和最外层电子数C.相对原子质量和最外层电子数D.电子层数和次外层电子数3.下列各表为周期表的一部分(表中为原子序数),其中正确的是()A.B.C.D.4.相邻周期同一主族的两种元素的原子序数差可能为几,同一周期ⅡA、ⅢA的两种元素的原子序数差可能为几?5.已知元素的原子序数,可以推断元素原子的()①质子数②核电荷数③核外电子数④离子所带电荷数A.①③B.②③C.①②③D.②③④6.由长周期元素和短周期元素共同构成的族是()①0族②主族③副族④第Ⅷ族A.①②B.①③C.②③D.③④7.下列说法中正确的是()A.现行元素周期表是按相对原子质量逐渐增大的顺序从左到右排列的B.最外层电子数相同的元素一定属于同一族C.非金属元素的最外层电子数都≥4D.同周期元素的电子层数相同二、元素的性质与原子结构1.碱金属元素:(1)碱金属元素的原子结构规律:(2)碱金属元素原子结构与性质的关系:从原子结构上看:相同点:最外层都只有一个电子。

物质结构教案PPT课件第一章:物质的组成与结构1.1 物质的定义与分类物质的概念物质的分类:纯净物、混合物1.2 元素与化合物元素的定义与性质化合物的定义与性质元素与化合物的关系1.3 原子结构原子的定义与性质原子核与电子层原子的大小与质量1.4 分子结构分子的定义与性质分子间的相互作用分子的形状与结构第二章:晶体结构2.1 晶体的定义与性质晶体的概念晶体的特点:有序排列、周期性、规则形状晶体的性质:熔点、硬度、导电性2.2 晶体的类型离子晶体分子晶体金属晶体原子晶体2.3 晶体结构的原子排列晶胞的概念晶胞中原子的排列方式晶体的空间群第三章:化学键与分子间作用力3.1 化学键的定义与分类化学键的概念离子键共价键金属键3.2 分子间作用力分子间作用力的概念范德华力氢键疏水作用力3.3 键长、键能与键角键长的定义与测量键能的概念与计算键角的概念与测量第四章:物质的状态与相变4.1 物质的状态固态液态气态等离子态4.2 相变与相图相变的概念相图的定义与类型相变的类型与原因4.3 相律与相图的应用相律的概念与表达式相图的应用领域相图与物质性质的关系第五章:物质的性质与结构的关系5.1 物质的化学性质化学反应与化学键化学键的断裂与形成物质的化学稳定性5.2 物质的物理性质熔点与沸点密度与比热容导电性与磁性5.3 物质的结构与性质的关系结构决定性质性质反映结构结构与性质的调控与应用第六章:金属结构与性能6.1 金属的电子结构自由电子的概念金属的电子气模型金属的导电性与导热性6.2 金属的晶体结构金属晶体的类型:面心立方、体心立方、简单立方金属晶体的原子排列金属晶体的性质:硬度、韧性、延展性6.3 合金的结构与性能合金的定义与分类合金的性能:强度、韧性、耐腐蚀性常见合金的应用领域第七章:非金属结构与性能7.1 非金属的晶体结构非金属晶体的类型:原子晶体、分子晶体、离子晶体非金属晶体的原子排列非金属晶体的性质:硬度、熔点、导电性7.2 非金属材料的结构与性能陶瓷的结构与性能玻璃的结构与性能塑料的结构与性能7.3 纳米材料的结构与性能纳米材料的概念纳米材料的结构特点纳米材料的性能:强度、韧性、催化性第八章:有机化合物的结构与性能8.1 有机化合物的基本概念有机化合物的定义与特点有机化合物的命名规则有机化合物的结构表示方法8.2 有机化合物的结构与性能碳原子的杂化类型有机化合物的键角与空间结构有机化合物的性能:熔点、沸点、溶解性8.3 有机化合物的同分异构现象同分异构体的概念同分异构体的类型:构型异构、构态异构、位置异构同分异构体与性能的关系第九章:生物大分子的结构与性能9.1 生物大分子的概念与分类生物大分子的定义蛋白质的结构与性能核酸的结构与性能糖类的结构与性能9.2 生物大分子的相互作用生物大分子之间的相互作用力生物大分子的折叠与组装生物大分子的功能与性能9.3 生物大分子的应用生物大分子的药物应用生物大分子的生物传感器应用生物大分子的生物材料应用第十章:物质结构与技术进展10.1 材料科学技术的进展新材料的研发与设计材料制备技术的发展材料性能的调控与优化10.2 物质结构表征技术X射线晶体学核磁共振谱学质谱学电子显微学10.3 物质结构与可持续发展绿色化学与环保材料生物可降解材料资源循环利用与节能减排第十一章:晶体学基础11.1 晶体学的基本概念晶体的基本特征晶格与晶胞晶体的对称性11.2 晶体的分类与点群晶体的分类点群的概念与表示空间群的概念与表示11.3 晶体的生长与制备晶体生长的基本原理晶体生长的方法与技术晶体制备的应用领域第十二章:电子显微学12.1 电子显微镜的基本原理电子显微镜的工作原理电子束与样品的相互作用电子显微镜的分辨率12.2 透射电子显微镜(TEM)TEM的工作原理与结构TEM的应用领域TEM样品制备技术12.3 扫描电子显微镜(SEM)SEM的工作原理与结构SEM的应用领域SEM样品制备技术第十三章:材料性能测试与分析13.1 材料性能的测试方法机械性能测试:拉伸、压缩、弯曲、冲击热性能测试:热导率、比热容、熔点电性能测试:电阻、电导、介电常数13.2 材料分析方法光谱分析:紫外、可见、红外、拉曼色谱分析:气相色谱、液相色谱质谱分析13.3 材料性能的表征与评价材料性能的表征参数材料性能的评价方法材料性能的优化与调控第十四章:材料设计与应用14.1 材料设计的基本原理材料设计的目标与方法材料设计的软件与工具材料设计的案例分析14.2 材料的应用领域金属材料:航空航天、汽车、建筑陶瓷材料:电子、光学、生物聚合物材料:包装、医疗、纺织14.3 材料的选择与评价材料的选择标准材料的评价方法材料的应用前景第十五章:物质结构与未来挑战15.1 物质结构的现代研究方法高通量实验方法:X射线衍射、核磁共振计算化学方法:分子动力学、量子化学实验与计算的结合15.2 物质结构研究的挑战与机遇纳米材料的结构与性能关系生物大分子的结构与功能关系新能源材料的结构与性能关系15.3 物质结构研究的未来方向智能化材料设计生物仿生材料研究可持续发展的材料研究重点和难点解析本文档详细介绍了物质结构的基本概念、各类材料的结构与性能、晶体学基础、电子显微学、材料性能测试与分析、材料设计与应用以及物质结构研究的未来挑战等十五个章节。

第一章物质结构元素周期表一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数核外电子(Z个)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。

(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..。

(周期序数=原子的电子层数)③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行..。

主族序数=原子最外层电子数2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7个横行)第四周期 4 18种元素素(7个周期)第五周期 5 18种元素周长周期第六周期 6 32种元素期第七周期 7 未填满(已有26种元素)表主族:ⅠA~ⅦA共7个主族族副族:ⅢB~ⅦB、ⅠB~ⅡB,共7个副族(18个纵行)第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB和ⅠB之间(16个族)零族:稀有气体三、化学键化学键是相邻两个或多个原子间强烈的相互作用。

共价化合物:原子间通过共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。

(只有共价键)极性共价键(简称极性键):由不同种原子形成,A-B型,如,H-Cl。

第一章:物质结构基础Chapter 1:Structure of substance第一节:原子结构本节教学目的要求:只是核外电子的运动状态发生变化。

因此,要说明化学反应的本质,了解物质的性质与结构的关系,推测新化合物合成的可能性,就必须了解原子结构,特别是原子的电子层结构。

一、原子结构理论的发展概况1、道尔顿(John Dalton )的原子论——物质由原子构成,原子不可再分。

2、原子的含核模型1911年,卢瑟福通过α粒子散射实验认为:原子的中心有一个带正电的原子核,电子在它的周围旋转,原子中绝大部分是空的。

电子的质量极小(质子的1/1836),原子的质量主要集中在原子核上,由质子数和中子数决定,原子是电中性的。

核外电子数=核内质子数=核外电子数=原子序数 质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )原子核 质子 Z其关系为:原子X AZ中子 A-Z核外电子 Z3、原子结构的玻尔模型玻尔提出原子中的电子能量也是不连续的、量子化的。

并假设: (1)定态假设 原子中电子在固定轨道上旋转,不吸收能量。

(2)能级的概念 原子在不同轨道上旋转时,有不同的能量(能级)。

2n BE -= 式中 n ——量子数,1,2,3……;B ——2.18×10-18J基态:能量最低状态,如氢原子n =1的状态。

激发态:能量较高状态,如氢原子n =,3,4……的状态。

(3)跃迁时有能量放出或吸收 νh E E E =∆=-12, 式中 h ——普朗克常数,h =6.626×10-34J·s ;ν——辐射能的频率,s -1;E ——辐射能,J 。

在氢原子光谱中,电子从n =3,4,5,6,7跃迁回到n =2时,放出可见光中的五条光谱(其波长为λ=C /ν,C =3×108m /s ),即H α(656.3)、青H β(486.1)、蓝H γ(434.0)、紫H δ(410.2)、紫H ε(390.0)。

化学必修一第一章知识点总结第一章:物质结构与性质1. 物质的分类物质可分为元素和化合物。

元素是由同类原子组成的,如金属铜、非金属氧等。

化合物由不同元素的原子组成,如水、二氧化碳等。

2. 原子结构原子由质子、中子和电子组成。

质子带正电荷,中子不带电荷,电子带负电荷。

原子的质子数等于其电子数时是稳定的。

3. 元素周期表元素周期表是由元素根据原子序数排列的表格,以及其化学性质的周期性变化。

周期表可以分为周期和族,周期表示元素原子价层的数量,族表示元素的化学性质相似。

4. 原子量和摩尔质量原子量是指一个元素原子的相对质量,在元素的原子量单位上标注。

摩尔质量是指一个物质样品里的质量,以摩尔为单位。

5. 化学符号和化学方程式化学符号用来表示化学元素和化合物。

化学方程式是化学反应的图示化表示,包括反应物、生成物和化学反应条件。

6. 化学反应的基本概念化学反应是指物质由一种形式转变为另一种形式的过程。

反应物是参与反应的物质,生成物是反应过程中形成的物质。

7. 量的关系化学反应中,化学计量法则可以描述反应物和生成物之间的物质量关系。

化学计量法则包括质量守恒定律、等量反应定律和瓦特定律。

8. 摩尔计算摩尔可以用来计算反应物和生成物之间的物质量关系。

摩尔比是指反应物和生成物处在化学方程式中的摩尔的比例关系。

9. 化学反应的能量变化化学反应中,能量可以转化为其他形式,如热能或化学能。

放出能量的反应被称为放热反应,吸收能量的反应被称为吸热反应。

10. 离子的形成和物质的分子结构离子是由失去或获得一个或多个电子的原子或原子团组成的,有正负电荷。

分子是由两个或更多的原子通过化学键连接而形成的。

11. 元素的周期性变化元素的周期性变化可以通过元素周期表来进行描述和理解。

周期性变化包括原子半径、电离能、电子亲和能、与氧化还原有关的性质等。

12. 元素的化合价化合价是指化合物中一个元素与其他元素结合时的电荷数目。

元素的化合价与元素的外层电子数有关。

第一章物质结构§1-1 原子核外电子的运动状态教学目的及要求:1.微观粒子的统计规律性。

2. 波函数和原子轨道3. 几率密度和电子云4.四个量子数及其对核外电子运动状态的描述。

教学重点:四个量子数及其对核外电子运动状态的描述。

教学难点:四个量子数及其对核外电子运动状态的描述。

引言1. 首先,介绍波尔假设的由来。

(1)氢原子光谱(2)经典电磁理论、有核原子模型和氢原子光谱之间的矛盾。

(3)在普朗克量子论、爱因斯坦光子学说和卢瑟福有核原子模型的基础上,玻尔提出三点假设:①定态假设——电子不是在任意轨道上绕核运动,而是在一些符合一定条件的轨道上运动;②能级假设——电子在离核越远的轨道上运动,其能量越大;③跃迁假设——处于激发态的电子不稳定,可以跃迁到离核较近的轨道上,这时会以光子形式放出能量,即释放出光能。

一、微观粒子的统计规律性1.微观粒子的波粒二象性结论:正是由于微观粒子与宏观粒子不同,不遵循经典力学规律,而要用量子力学来描述它的运动状态。

电子衍射示意图2.测不准原理图△X ·△P ≥ h /4π二、波函数和原子轨道薛定谔方程:描述核外电子运动的波动方程。

薛定谔方程是描述微观粒子运动状态、变化规律的基本方程。

它的解并不是具体的数资,而是一个含有三个变量x 、y 、z 和三个参数n 、l 、m 的函数式,叫做波函数ψ,表示为ψ(x ,y ,z )。

波函数是描述核外电子运动状态的数学函数式。

量子力学中的原子轨道不是某种确定的轨道,而是原子中一个电子可能的空间运动状态,包含电子所具有的能量,离核的平均距离、几率密度分布等。

三、几率密度和电子云电子在核外空间某处单位微小体积内出现的几率,称为几率密度,用波函数绝对值的平方|ψ|2表示。

常常形象地将电子的几率密度(|ψ|2)称作“电子云”。

1s 电子云界面图 电子云的角度分布图图 原子轨道的角度分布图四、四个量子数及其对核外电子运动状态的描述1.主量子数(n)(1)取值范围它只能取1,2,3……等正整数。

(2)物理意义:①主量子数n是决定电子能量的主要因素。

②主量子数表示电子离核的远近或电子层数。

在光谱学上常用一套拉丁字母表示电子层,常用K、L、M、N、O、P、Q等符号分别表示n = 1,2,3,4,5,6,7。

2.角量子数(l)(1)取值范围:为l = 0,1,2,3,…,(n-1),在光谱学上分别用符号s,p,d,f等来表示。

(2)l的物理意义为:①表示电子的亚层或能级。

②表示原子轨道(或电子云)的形状。

③多电子原子中,l与n一起决定电子的能量。

3.磁量子数(m)(1)磁量子数的取值:为0,±1,±2,……,±l,m值受l值的限制,m可有(2l+1)种状态。

(2)物理意义:磁量子数决定原子轨道或电子云在空间的伸展方向。

(3)简并轨道:不同原子轨道具有相同能量的现象称为能量简并,能量相同的各原子轨道称为简并轨道或等价轨道。

简并轨道的数目称简并度。

亚层p d f等价轨道 3个p轨道 5个d轨道 7个f轨道4.自旋量子数(m s)(1)取值范围:它的取值只有两个(+1/2和-1/2),分别代表电子的两种自旋方向,可示意为顺时针方向和逆时针方向,用符号↑和↓表示。

小结:可以用四个量子数来确定电子的状态,根据四个量子数数值间的关系可以算出各电子层中可能有的状态。

§1-2 原子核外电子的排布教学目的及要求:1.掌握核外电子排布的规律。

2. 了解近似能级图。

3. 掌握核外电子排布和元素周期系。

教学重点:核外电子排布和元素周期系。

教学难点:核外电子排布。

一、核外电子排布的规律1.保里(Pauli)不相容原理2.能量最低原理3.洪特(Hund)规则二、近似能级图多电子原子的近似能级图我国化学家徐光宪教授由光谱实验数据归纳出判断能级高低的近似规则—(n+0.7l)规则,所得结果与Pauling的近似能级图一致。

三、核外电子的排布和元素周期系1.核外电子的排布举例:Sc(Z=21)的电子层构型为:1s22s22p63s23p63d14s2。

Zn(30):1s22s22p63s23p6 3d104s2,或[Ar]3d104s2。

2.电子层结构与周期表元素性质周期性变化的规律称为元素周期律,反映元素周期律的元素排布称元素周期表,亦称元素周期系。

§1-3 元素基本性质的周期性教学目的及要求:1.掌握原子半径的周期性变化规律。

2. 掌握电离势的周期性变化规律。

3. 掌握电负性的周期性变化规律。

教学重点:1.原子半径的周期性变化规律。

2. 电离势的周期性变化规律。

3. 电负性的周期性变化规律。

教学难点:1.原子半径的周期性变化规律。

2. 电离势的周期性变化规律。

3. 电负性的周期性变化规律。

一、原子半径(r)共价半径(r c):两种或同种元素的两个原子以共价单键结合时,其核间距的一半;金属半径(r m):金属晶格中,金属原子核间距的一半;范德华半径(r v):在单质中,两个相邻原子在没有键合的情况下,仅借范德华引力联系在一起核间距离的一半。

变化规律:同一周期,从左到右原子半径逐渐减小。

同一主族,从上到下原子半径逐渐增大。

二、电离能(I)基态的一个气态中性原子失去一个电子形成气态阳离子时,所消耗的能量叫做电离能。

I1<I2<I3……。

变化规律:同一周期元素原子的第一电离势从左至右总的趋势是逐渐增大;同一族中,元素原子的第一电离势从上至下总的趋势是减小。

三、电负性(X)元素的电负性:指元素原子在分子中吸引电子的能力。

电负性综合反映原子得失电子的倾向,是元素金属性和非金属性的综合量度标准。

变化规律:同一周期自左至右,电负性增加(副族元素有些例外)同族自上至下,电负性依次减小,但副族元素后半部,自上至下电负性略有增加。

§1-4 化学键教学目的及要求:1.离子键及其特性。

2. 共价键及其特征。

教学重点:共价键及其特征。

教学难点:共价键及其特征。

一、离子键及其特性1.离子键的形成2.离子键的特征:离子键没有方向性和饱和性。

3.离子键的本质:离子键的本质是正、负离子之间的静电作用力。

4.离子键的离子性成分:一般来说,电负性差值大于1.7时,可形成离子键。

二、共价键及其特征1.现代价键理论-VB法的要点①如果A、B两个原子各有一个未成对的电子且自旋相反,则当A、B原子相互靠近时可以配对形成共价单键,②在形成分子时一个电子和另一个电子配对后就不能再和其它电子配对了,③原子轨道最大重叠原理。

成键的原子轨道重叠时,必须符号相同,才能重叠增大电子云密度。

2.共价键的特点①共价键的饱和性②共价键的方向性3.共价键的键型①σ键②π键③特殊共价键-配位键:在形成共价键时,若共用电子对是由一个原子提供的,则称为共价配键或称为配位键,用→表示,如:。

4.键参数①键能②键长③键角④共价键的极性§1-5 杂化轨道理论与分子空间构型教学目的及要求:1.杂化轨道理论的基本要点。

2. 杂化轨道类型与分子的空间构型教学重点:杂化轨道类型与分子的空间构型。

教学难点:杂化轨道类型与分子的空间构型。

一、杂化轨道理论的基本要点概念:杂化;杂化轨道要点:①,②,③,④二、杂化轨道类型与分子的空间构型1.sp杂化(键角=180°)BeH2分子形成示意图2.sp2杂化(键角=120°)BF3的空间构型和sp2杂化轨道3.sp3杂化(键角=109°28′)CH4分子结构4.等性杂化和不等性杂化NH3分子和H2O分子的空间结构§1-6 分子间力和氢键教学目的及要求:1.了解分子的极性;2. 了解分子间力;3. 了解氢键。

教学重点:1.分子间力的种类。

2.氢键的形成。

教学难点:氢键的形成。

一、分子的极性分子极性的大小通常用偶极矩来衡量,极性分子的偶极矩μ等于正(或负)电中心的电量q与正、负电荷中心距离d的乘积:μ = q ·d偶极矩是一个矢量,其方向由正到负。

偶极矩越大表示分子的极性越强。

二、分子间力1.取向力这种力只存在于极性分子之间。

2.诱导力这种力存在于极性分子与任何分子之间。

3.色散力色散力不仅存在于非极性分子间,也存在于一切原子、离子和分子之间。

色散力在分子间存在是普遍的而且是主要的。

三、氢键1.氢键(1)定义:和电负性大,半径小的原子“X”以共价键相结合的氢原子能与另一个电负性大,半径小的原子“Y”生成一种弱的键,这种分子间有氢原子参加而形成的弱键称为氢键。

氢键有分子间氢键和分子内氢键。

(X,Y,一般为N,O,F(Cl))(2)特点:①具有饱和性,X-H只能与一个Y原子形成氢键,②具有方向性2.氢键对化合物性质的影响①对物质熔沸点的影响②对物质溶解度的影响。