明代纳西族诗人木公诗集《雪山诗选》特色探析

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:17

雪山姑娘作品分析

最近,藏族歌手巴桑拉姆发行了自己的最新单曲《雪山姑娘》,浓浓的雪山情怀让这首歌在延续民族风的同时又多了一些改变。

不论是歌词,曲风还是在拍摄的MV当中,都能感受到民族和现代的结合,感受到巴桑拉姆带来的不一样的民族情怀。

《雪山姑娘》在歌词上给我们描述了一个美丽的世界,雪山,姑娘,纳木措,藏布江,画面的唯美配上巴桑拉姆特有的音色,给人世外桃源的感觉。

歌词中处处流露出雪山姑娘淳朴,善良的气息。

巴桑空灵的声音恰到好处的将这些气息吟唱出来,每一个听到的人都会情不自禁的在歌声中找寻那美丽羞涩的雪山姑娘。

而在曲风的选择上,这首歌曲大胆的加入了一些现代的音乐元素,整首歌听起来更加的欢快,游走在现代音乐中的民族风格,成为了这首歌的一大亮点。

除了歌词和曲风之外,这首歌在MV的拍摄剧情上也是下足了功夫。

一个汉族小伙子在美丽的藏区遇到了让他心动的雪山姑娘,最后却不得不离开,这位姑娘只能留在他们相遇的地方等待着。

美好的爱情在这一刻显得多么的弥足珍贵,于是雪山姑娘就和那片神秘的地方一起成为了最美丽的回忆。

当这种回忆被天籁般的嗓音轻轻唱出,飘荡在雪域高原上,满是传奇的土地上又多了一份来自远方的呼唤。

天边飘来了《雪山姑娘》美丽的传说,耳边响起了巴桑拉姆如痴如醉的歌声,美丽的人儿,动听的歌声,巴桑拉姆的音乐永远在诉说着传奇,圣洁的雪山回荡着来自巴桑拉姆的音乐梦想。

明代纳西族木氏土司与道教、佛教[昆明]云南师范大学哲学社会科学学报,1995年第4期55-60页--------------------------------------------------------------------------------提要东巴教是纳西族独特的宗教,信仰者多为百姓。

而上层人士,多信仰佛教、道教。

明代木氏土司就是鲜明的例证。

本文列举木氏土司的著作及地方史志中的大量史料,论证了木氏土司宗教信仰的多元性,并探究其历史原因;从宗教信仰这一角度,阐述了木氏土司大胆吸收中原文化和藏文化,使得纳西族文化得到拓宽与发展的历史功绩。

关键词明代纳西族|土司|宗教信仰|佛、道--------------------------------------------------------------------------------纳西族在唐宋时就已开始信仰东巴教,直至今日影响尚存。

一般百姓人家在年节、祭祖、婚丧等重大仪式上都要请东巴念经祈福。

“东巴”为“有智慧的人”之意,他们是古代纳西族的知识分子,他们既懂文字,又能传承教义,在日常生活中广泛地吸收了纳西族语言,历史、地理、音乐、天文、历法、伦理、医药、农业等多方面的知识,写下了一千五百多种东巴经典。

这些用象形文字写成的经书是纳西族历史文化的重要组成部分,亦是现今学者们研究纳西文化的宝贵资料。

因此提及纳西族文化人们往往以东巴文化概而称之。

对纳西文化了解不深的人,常误以为东巴教是纳西族唯一的宗教信仰。

实际上,纳西族信仰的并不是单一的东巴教,而是多元的。

有明一代纳西族统治者木氏家族与下层百姓的宗教信仰就明显不同,他们更倾向于信奉佛教、道教,并借助当时云南丽江较强的经济实力,建造了大量的道教和佛教寺观,一部分建筑至今尚存,有些还是现今的游览之地。

云南丽江木氏土司以木为姓的正式统治是从明初开始的。

明洪武十四年,朱元璋派傅有德、蓝玉、沐英等带大军征云南,明军进兵攻克大理后,当时云南丽江纳西族地区的头领阿甲阿得“率众首先归附”,朝廷“钦赐木姓”,统治丽江的当地头领才一改父子联名制,有了内地的姓“木”。

浅论木公和木增所创作的酬答唱和诗中国自古就有一种“诗教”的说法,孔子说诗可“兴、观、群、怨”,古代教育人要温柔敦厚。

这种教育不仅仅是知识上的互相传授,还可以作为情感上的交流工具,表达人类的喜、怒、哀、乐。

而诗歌的作用还不止于此,它可以当做友人之间对话的工具,是交流心得,切磋诗艺的绝佳场所。

唐代兴起期的“通江唱和”就是一很好的例子,最著名的便是元稹、白居易之间的互相唱和,他们时而写下一首诗请对方欣赏,对方可以回复也可以不回复,时而给远方的挚友寄上一首情浓意厚的诗以表达。

自那时候起就有无数的文人开始用这样的方式写作诗歌,时至明朝也方兴未艾,明代丽江木氏土司各诗人历来就有广交好友的性情,酷爱写诗的他们也留下了许多与友人之间的相互唱和、相互寄赠的作品,给我们留下丰富的精神财富,尤以木公和木增两位较突出。

木公的诗集主要有《雪山始音》、《雪山庚子稿》、《玉湖游录》、《仙楼琼华》、《万松吟》,《隐园春兴》等。

木增留下的诗集主要有《山中逸趣》,有7篇散文,分别为《山水赋》、《草庐赋》、《逸趣篇》、《乐山篇》、《乐水篇》,《雪松歌》两首,五言律诗有46首、七言律诗26首、四言诗11首、五言绝句65首、七言绝句76首,一首歌行体诗,还有一本只有目录的《芝山集》。

木氏土司的诗集可谓蔚为大观,但在后来的流传过程中很多都已遗失,只有以上几本,还有零星作品存在其它书部当中,如《列朝诗集小传》、《滇南诗略》、《云南丛书》等。

笔者根据这些留下来的诗集,仔细研读后发现次二人所创作的酬答唱和类的诗歌主要有以下两类。

1.唱和类无论是《木氏宦谱》还是《丽江府志》,都记载着木氏土司诗人在当时与众多的文人有来往,这些人有云南本地的文人,如张志淳、张含,也有内地的名仕如杨慎、徐霞客等,他们不仅是真知挚友,还经常相互用诗歌来交流自己的所思所想,提升自己的写作水平,表达自己的思想感情。

自从木泰写下第一首汉文诗开始,历代木氏土司诗人就不断地学习用汉文进行诗歌创作,不仅技法愈加成熟而且形式多样,很多诗人已经掌握了各种韵的用法,在别人写给他们诗歌的同时,他们已经懂得如何運用韵律,用什么样的韵律来回复。

从《沙彦哈达峰的雪》看阿苏诗歌的审美特质张梦茹【摘要】《沙彦哈达峰的雪》是锡伯族诗人阿苏极具典型性的一篇作品。

该诗作对迁徙到新疆伊犁的锡伯族人的物质生产生活有着精致的描绘,同时自然而然地升华作者的情思。

诗人阿苏的作品正是这样。

通过典雅洗练的语言,深情地歌颂着自己的民族历史,深情地赞美着人与自然的和谐共生,探寻着存在的本质与意义。

本论文从阿苏诗歌的语言风格,民族生命的修辞,形而上的终极叩问来阐释阿苏诗歌独具匠心的审美特质。

【期刊名称】《佳木斯职业学院学报》【年(卷),期】2018(000)008【总页数】2页(P61-62)【关键词】阿苏;锡伯族;自然;和谐;乡愁【作者】张梦茹【作者单位】[1]沈阳师范大学,辽宁沈阳110034;【正文语种】中文【中图分类】I207.25“1764年(清乾隆年间),国家抽掉1000多名锡伯族的官员,于农历4月携带自己的家眷共计3275人,赶着牛车,从盛京(今辽宁沈阳)出发,到新疆伊犁驻防。

”[1]作为中国民族优秀的儿女,勤劳智慧,勇敢坚韧的锡伯族人不仅出色完成了国家的重任,而且在新疆伊犁地区成功开辟了自己的第二家园。

作为锡伯族的后人阿苏,通过典雅洗练,浑然天成的语言吟唱着人与自然的和谐共生,在对民族历史的深情回顾中,探寻着存在的本质与意义。

阿苏的诗歌,很难采用既定的文学批评的条条框框去评价,因为阿苏已经将生命深深融汇进了那片本是“异地”的“故土”。

正因如此,阿苏的诗歌才能超越时代,横跨地域,向我们源源不断地散发着这份独特的美。

一、浑然天成的语言,典雅肃穆的诗风诗人的语言大抵有两种类型:首先就是李白一样的“清水出芙蓉”,浑然天成,潇洒自如;其次便是李贺,杜甫一脉,“吟安一个字,捻断数茎须。

”阿苏恰恰属于前者。

《沙彦哈达峰的雪》中,阿苏以明快洗练的语言给我们呈现了一幅生动开阔的锡伯族人的生活场景:雪山的顶峰,鹰击长空。

河谷的尽头,不断飞驰黄羊奔跑的矫健身影。

月亮升起的时候,暮归的猎人燃气篝火重重。

藏地书写的诗性力量——《雪山大地》笔谈郭冰茹 宫铭杉 陈婉婷 周 唯 王 莎摘 要 《雪山大地》在荣膺第十一届茅盾文学奖之后,受到了普遍的关注。

一方面,该作品获奖前的市场冷淡与获奖后的销售热潮形成了一定的反差,成为当下非常独特的文化想象,提示我们重新思考现实语境中作品的思想性与艺术性问题。

另一方面,带着不同藏地想象的阅读者进入文本后,会如何在自己的知识谱系中再度理解异域的自然地理和宗教文化,也值得我们关注。

对这些问题的讨论有助于我们在全球化语境中深入讨论地方性知识、“在地性”书写以及中国性与当代性的建构等问题。

关键词 《雪山大地》;藏地书写;杨志军地方书写的路径与可能——由《雪山大地》谈起郭冰茹“杨志军的《雪山大地》追求大地般的重量和雪山般的质感。

青藏高原上汉藏两个家庭相濡以沫的交融,铸就了一座中华民族共同体意识的丰碑。

在对山川、生灵、草木一往情深的凝望和咏叹中,人的耕耘建设、生死歌哭被理想之光照亮。

沧桑正大、灵动精微,史诗般的美学风范反映着中国式现代化的宏伟历程”。

这段茅盾文学奖的授奖词不仅代表批评界在主题思想、审美品格、艺术追求、价值观念等方面对《雪山大地》的官方肯定,也在一定程度上反映出学界想要建构起一种经由“地方”而超越“地方”,包含着民族性、中国性和现代性的批评话语实践。

的确,《雪山大地》虽然将叙述设定在藏地,讲述了自20世纪50年代至当下半个多世纪草原牧人的生活变迁,但文本内外所关联到的问题及其处理方式却超越了“一方水土”和“一方人”的限定。

这种超越具体表现在三个方面:一是借助重大历史事件,将藏地的发展和建设有效地组织进现代民族国家的宏大叙事中。

藏地的历史虽自有脉络,仍是中国大历史的组成部分,当我们从文本中读到社会主义改造时期的牧区公社,改革开放后的贸易公司,资源过度开发后的退牧还草,以及生态发展中自然保护区和生态城市的建立,便能清晰地感受到藏地发展的每一步都与当代中国的现代化进程的同频共振,藏地的“山乡巨变”也因此成为当代中国的微缩景观。

李贵明诗歌创作中的边地文化透析在全球多元文化互相撞击的背景下,物欲横流,边地诗人李贵明一直坚持着自己淳朴的边地人的文化身份和创作态度,其作品呈现出边地浓郁的生态文化与和谐文化,透显出独特的艺术魅力。

标签:李贵明诗歌;边地文化;文化身份位于西南边陲的云南在26个民族的“个体文化”与“混合文化”的碰撞与融合中,为中华文化注入了宝贵的精神遗产,它延续至今的血脉文化包孕了众多的少数民族群体文化,“文化是一个民族存在的基础,也是区别不同民族的基本标志”,[1]保护这些文化刻不容缓。

新时期的少数民族诗人,李贵明以自己的创作加入到这一保护行列中来,并引领着读者审视和发现边地独具特色的文化。

一、边地自然的描绘:生态文化阅读诗人李贵明的诗作,云南迪庆的幽深的峡谷、神圣的雪山、辽阔的草原、净如明镜的湖泊、多民族、多宗教和谐依存的氛围等边地文化元素会跃入读者眼帘,表达着诗人的生态意识。

诗人生活的迪庆属青藏高原南延部分。

雄踞于此的梅里雪山、哈巴雪山、碧罗雪山等山脉冰峰接踵、雪峦连亘,组成了庞大的雪山群落。

冬日,被藏民顶礼膜拜的“神山”被皑皑白雪所覆盖,“群山的图腾,坚守着雪的品质/牧群的乳房因此丰满/我在雪山的影子中/看见了自己真实的脸庞。

”(《雪山》)“雪”不仅是单纯的存在物和圣洁的象征,更是诗人内心要坚守心灵的高地。

待大地回春之时积雪融化为水,在被藏民视为是从天堂流淌而来的雪水的滋养下,这片土地开始充满了生命活力,“九十九只仙鹤/在水泊中照亮自己/然后,从大地的酒杯里迁徙。

”(《伊拉草原》)“一座绿色的佛塔/内心可有海的潮声?”(《碧塔湖》)。

而雪水流经之地草物丰茂,孕育出众多牧场,在湛蓝的天空下,能嗅到万顷林海的芬芳,看到青稞闪耀着金灿灿的光芒以及洁白的羊群、黑油油的牦牛群、耷拉着脑袋的黄牛,在无垠的洒满各色小碎花的彩毯般的草场上自由游走。

雪山之水源源不断的注入数不胜数的被赋予了神圣的尊贵地位的湖泊中,也为湖中各类生物提供了充实的营养物质,每年杜鹃花盛开的季节,湖四周盛开的杜鹃花瓣飘落湖中,被湖中的鱼儿食用之后,鱼儿会被醉倒,便出现了“杜鵑醉鱼”的奇观。

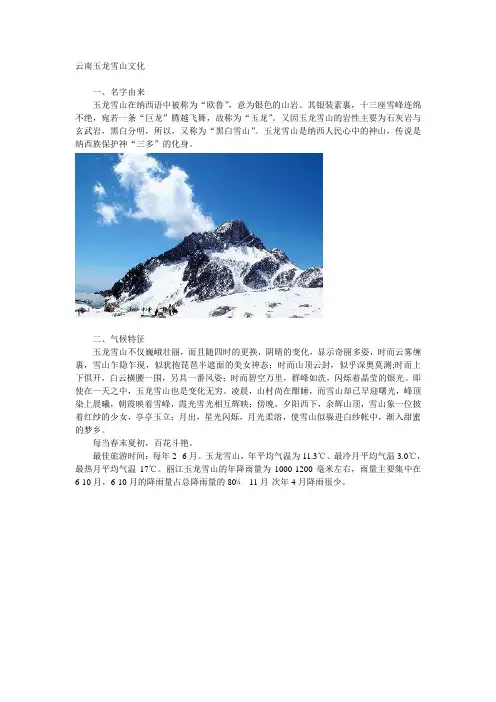

云南玉龙雪山文化一、名字由来玉龙雪山在纳西语中被称为“欧鲁”,意为银色的山岩。

其银装素裹,十三座雪峰连绵不绝,宛若一条“巨龙”腾越飞舞,故称为“玉龙”。

又因玉龙雪山的岩性主要为石灰岩与玄武岩,黑白分明,所以,又称为“黑白雪山”。

玉龙雪山是纳西人民心中的神山,传说是纳西族保护神“三多”的化身。

二、气候特征玉龙雪山不仅巍峨壮丽,而且随四时的更换,阴晴的变化,显示奇丽多姿,时而云雾缠裹,雪山乍隐乍现,似犹抱琵琶半遮面的美女神态;时而山顶云封,似乎深奥莫测;时而上下俱开,白云横腰一围,另具一番风姿;时而碧空万里,群峰如洗,闪烁着晶莹的银光。

即使在一天之中,玉龙雪山也是变化无穷。

凌晨,山村尚在酣睡,而雪山却已早迎曙光,峰顶染上晨曦,朝霞映着雪峰,霞光雪光相互辉映;傍晚,夕阳西下,余辉山顶,雪山象一位披着红纱的少女,亭亭玉立;月出,星光闪烁,月光柔溶,使雪山似躲进白纱帐中,渐入甜蜜的梦乡。

每当春末夏初,百花斗艳。

最佳旅游时间:每年2--6月。

玉龙雪山,年平均气温为11.3℃、最冷月平均气温3.0℃,最热月平均气温17℃。

丽江玉龙雪山的年降雨量为1000-1200毫米左右,雨量主要集中在6-10月,6-10月的降雨量占总降雨量的80¼ 11月-次年4月降雨很少。

三、文化遗产1、历史文化传说一米阳光的美丽传说美丽的纳西女子开美久命金和朱补羽勒盘深深相爱,却遭到男方父母的极力反对,伤心绝望的开美久命金殉情而死,朱补羽勒盘冲破重重阻挠赶来,已是阴阳两隔。

悲痛之中他燃起熊熊烈火,抱着情人的身体投入火海,双双化为灰烬……开美久命金死后化为“风”神,她在玉龙雪山顶上营造了一个情人的天堂:没有苦难、没有苍老、无比美好的玉龙第三国,专门诱惑失意的情人步她的后尘。

开美久命金和朱补羽勒盘是纳西传说里最早殉情的一对恋人……后来,民间逐渐相传,在丽江玉龙雪山顶上,每到秋分的时候,上天就会撒下万丈阳光,在这一天,所有被阳光照耀过的人们都会获得美丽的爱情和美满的生活!可这招来了善妒的“风”神的嫉妒,因此,每到这天,天空总是乌云密布。

丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌丌保山学院学报民族交流交融下的元明清时期云南诗歌创作薛昊(云南大学民族学与社会学学院,云南昆明650091)[摘要]元明清时期是云南历史上的重要发展阶段,元代云南行省的设立,以及明清两代改土归流的不断深入,使得先前土司林立、壁垒森严的局面被打破;在统一多民族国家的发展格局下,各民族间的交流、交融空前繁荣,推动了云南诗歌创作的发展;这一时期云南诗歌创作群体在数量、地域、民族等方面不断发展,诗歌的地域景观与内涵亦得到了极大丰富,充分反映了元明清时期云南各民族间交流、交融愈发密切的发展格局。

[关键词]元明清时期;云南诗歌;民族交融[中图分类号]H172.3[文献标识码]A doi:10.3969/j.issn.1674-9340.2020.06.010[文章编号]1674-9340(2020)06-062-05收稿日期:2020-06-29基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国民族思想史研究”阶段性成果(项目编号:18ZDA158)。

作者简介:薛昊(1992—),男,云南昆明人,博士,研究方向为西南边疆少数民族文化史。

基于对历史上边疆少数民族地区文学创作的思考,探讨区域社会民族关系格局的研究已有很多,并为民族文学、民族史等领域的研究提供了新颖的认知视角。

当前研究聚焦专一民族文学体系,广泛探讨了历史上回族、白族、彝族、纳西族等群体文学创作的地域景观,以及与社会历史背景的关系①。

然而如若将研究焦点从专一民族扩展到囊括多元民族的宏观区域社会,则还有较为广阔的研究空间。

因此,本研究致力于关注元明清时期云南地区的诗歌创作,尝试从长时段、多民族的视角梳理和探讨民族交流、交融格局下的西南边疆地区诗歌创作。

一、元明清时期云南诗歌创作群体的发展元明清时期是云南诗歌创作群体不断发展壮大的阶段,中央王朝边疆治理的不断深入,以及文教事业的兴办使得更多来自不同地域、不同民族的群体得以受到内地文化的熏陶,在密切的文化交流与民族交融中促成了云南诗歌创作的繁荣。

印象玉龙雪山诗歌鉴赏玉龙雪山,那是大地挺起的脊梁,在彩云之南,闪耀着神秘的光。

它像一位威严的巨人,头戴银冠,身披雪裳。

那终年不化的积雪啊,是老天赐给它的白色盛装。

清晨,第一缕阳光洒下,玉龙雪山就像被点燃的炉膛。

金色的光辉在雪山上跳跃,像是一群调皮的精灵在欢畅。

山峰的轮廓,似龙在蜿蜒,仿佛下一秒就要冲向蓝天。

那层层叠叠的山峦,是大自然用冰雪堆砌的梦幻。

站在山脚下仰望,感觉自己如此渺小如同草莽。

玉龙雪山的高大与雄壮,让所有的烦恼都无处可藏。

解析:咱先看这首诗描绘玉龙雪山的形象,说它像大地挺起的脊梁,这比喻多牛啊,一下子就把雪山那种雄伟、挺拔的感觉给写出来了。

“在彩云之南,闪耀着神秘的光”,彩云之南这词儿一出来,就特有那种地域的美感,神秘的光呢,也让人对这雪山充满好奇。

再看把雪山比作威严的巨人,头戴银冠、身披雪裳,这就特别形象,就好像我们真能看到一个巨人站在那儿似的。

说终年不化的积雪是老天赐给的白色盛装,这就把积雪写得特别高大上,不是普通的雪,而是一种上天给予的、很珍贵的东西。

清晨那部分写得可美了。

第一缕阳光洒下的时候,雪山像被点燃的炉膛,这个想象超有趣,阳光变成了火焰,在雪山上跳跃的金色光辉是调皮的精灵,这画面感一下子就有了,感觉那雪山都活了起来。

还有说山峰轮廓似龙蜿蜒,这就把玉龙雪山名字里“龙”这个字给写活了,好像那山真的要飞起来冲向蓝天一样。

站在山脚下仰望的描写也很真实,人在这么高大雄伟的雪山面前,可不就显得像草莽一样渺小嘛,而且这渺小感还能让烦恼都没了,就好像雪山的伟大能把那些小烦恼都给压下去似的。

一尧木正源生平木正源(1795-1880),清朝时云南丽江人,字羲民,原名淳,字震川,同治二年(1862),因避讳同治帝载淳之名,改名正源。

道光十一年(1831廩),木正源补丽江府生员,道光十四年(1834)中举人,进京应试没有上榜,于是在京一带游学,后因好友杨本程病故辗转回滇,在昆明教学谋生。

道光二十五年(1845),在师友的荐举清代纳西族文人木正源与其《雪山十二景图》初探李桥春(丽江师范高等专科学校,云南丽江674100)[摘要]木正源是云南清中后期丽江地区著名的教育家和文人,对丽江地区教育做出了很大贡献。

木正源从小就进入私塾学习,长大后进入“雪山书院”和“五华书院”学习,是滇西北地区少数民族文人中较为系统地接受儒家文化教育的知识分子之一。

木正源和内地文人一样,想通过科举之路实现自己人生理想,虽然最终没有考上进士成为官员,但他一生的游学和教育经历,反映出少数民族文人特有的理想和追求。

其代表作是《雪山十二景图》,具有较高的文学创作水平。

[关键词]木正源;清中后期;《雪山十二景图》A Probe into a Naxi literati in Qing Dynasty Mu Zhengyuanand his Twelve Images of Snowy MountainsLi Qiaochun(Lijiang Teachers College,Lijiang,Yunnan 674100)Abstract:Mu Zhengyuan was a famous educator and scholar in Lijiang area in the middle and late Qing Dynasty in Yunnan Province,who made great contributions to the education in Lijiang area.Mu Zhengyuan was enrolled in a private school when he was young,and later he was enrolled in "Snow Mountain Academy"and "Wuhua Academy".He was one of the intellectuals who systematically received Confucian culture education among the minority literati in Northwest Yunnan.Mu Zhengyuan,like the mainland literati,wanted to realize his life ideal through the imperial examinations.Although he did not pass the imperial examinations and became an official,his lifelong study tours and education experience reflected the unique ideals and pursuits of the literati of ethnic minorities.His representative work is Twelve Images of Snowy Mountains,which has a high level of literary creation.Key words :Mu Zhengyuan;middle and late Qing Dynasty;Twelve Images of Snowy Mountains丽江师范高等专科学校学报下,木正源任镇南、晋宁、宜良等地的学正。

取法自然:纳西东巴文美学风格分析

王树勋;娥满

【期刊名称】《云南农业大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2014(008)006

【摘要】东巴文承载了纳西族古老的美学传统,其文化精神契合于中国传统美学的意境体悟和生命意识.纳西先民以“林泉之心”直接观照自然,继而创造出具有和造化自然一样性质的审美意象,亦即所谓的“同自然之妙有”;同时把任自然的生活形态与精神境界都铸化在这种文字之中,体现了纳西东巴文与自然的亲密关系,而取法自然正是东巴文以主体之心体悟自然生命的结果,也是其最重要的美学风格.

【总页数】6页(P54-58,63)

【作者】王树勋;娥满

【作者单位】昆明理工大学社会科学学院,云南昆明650500;昆明理工大学社会科学学院,云南昆明650500

【正文语种】中文

【中图分类】G124

【相关文献】

1.藏族宗教文化对纳西东巴文学的影响——以东巴文学中神灵动物为例 [J], 杨杰宏

2.纳西族与藏族的语言接触、宗教互动与文化融合管窥--木里县甲区村纳西东巴文玛尼堆铭文译释 [J], 和继全

3.西藏本教文化与纳西东巴文化的比较研究——以《十三札拉神》中的“威玛”与

《东巴文化真籍》中的“尤玛”为例 [J], 同美

4.试论纳西族东巴文化的传承和发展——以俄亚大村纳西族乡为个案 [J], 张毅;

5.纳西族东巴文化研究简况云南省社会科学院东巴文化研究室成立 [J], 郭大烈因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

纳西古村吾木:雪山遗珠世外桃源

佚名

【期刊名称】《国家人文历史》

【年(卷),期】2013(000)024

【摘要】当驾驶直升机从川滇藏边界的高山峡谷上空缓缓飞过时,散落其间的村寨如颗颗珍珠,在日光的照射下,总会反射出晶莹的光芒。

在这片被人类学家费孝通称为"藏彝走廊"的山川中,生活着数十个各具特色的少数民族。

民族的多样化,使得"藏彝走廊"成为中国最大的原生态民族文化博物馆。

中国各民族"大杂居,小聚居"的居住分布方式,在"藏彝走廊"一带,更多地体现为空间上的纵向分布。

【总页数】2页(P72-73)

【正文语种】中文

【中图分类】K

【相关文献】

1.明代纳西族诗人木公诗集《雪山诗选》特色探析 [J], 高烈明;杨云华

2.纳西族对圣境的认知--以丽江玉龙雪山周围的纳西族村落为例 [J], 李四玉

3.沧海遗珠——试论徐籀《吾邱诗余》 [J], 刘敏敏

4.玉湖村:雪山脚下的纳西古村落 [J], 袁海毅

5.清代纳西族文人木正源与其《雪山十二景图》初探 [J], 李桥春

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山已经变成雪山诗词(实用版)目录1.介绍雪山诗词的背景和特点2.分析雪山诗词中的意象和情感表达3.探讨雪山诗词对后世的影响和启示正文雪山诗词是一种以雪山为题材的诗词作品,其创作源于人们对雪山的敬仰和赞美。

雪山诗词具有丰富的意象和深刻的情感表达,既体现了诗人对自然的敬畏,也反映了他们对生活、人生和信仰的思考。

本文将从雪山诗词的背景和特点、意象和情感表达以及对后世的影响和启示三个方面进行分析和探讨。

首先,雪山诗词是以雪山为背景和主题的诗词作品。

在古代文学中,雪山常常被视为神秘、崇高的象征,许多诗人在作品中对雪山进行了赞美和歌颂。

雪山诗词的特点在于,诗人通过对雪山的描绘,表达了自己对自然的敬畏和对美好事物的向往。

同时,雪山诗词还具有丰富的意象和深刻的情感表达。

在诗词中,雪山常常被描绘成巍峨、壮丽的景象,体现了诗人对自然的敬仰之情。

此外,诗人还通过对雪山的描绘,表达了对生活、人生和信仰的思考,使得雪山诗词具有深刻的内涵和独特的美学价值。

其次,雪山诗词中的意象和情感表达是其最为突出的特点。

在雪山诗词中,雪山不仅仅是一种自然景观,更是诗人情感的寄托和意象的象征。

诗人通过对雪山的描绘,表达了自己对自然的敬畏、对美好事物的向往以及对人生的感悟。

例如,诗人杜甫在《登高》一诗中写道:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”这里的雪山意象,既体现了诗人对自然的敬畏,也反映了他对人生无常的感慨。

最后,雪山诗词对后世产生了深远的影响和启示。

雪山诗词通过对雪山的描绘和情感表达,让人们对自然产生了敬畏之心,同时也让人们认识到美好事物的珍贵和短暂。

这种价值观念和人生观,对后世产生了深远的影响。

在现代社会,雪山诗词仍然具有重要的启示意义,它提醒人们在追求物质生活的同时,不要忘记对自然和美好事物的敬畏和珍视。

综上所述,雪山诗词是一种具有丰富意象和深刻情感表达的诗词作品。

通过对雪山的描绘,雪山诗词既体现了诗人对自然的敬畏,也反映了他们对生活、人生和信仰的思考。

峨日朵雪峰之侧形象特点

《峨日朵雪峰之侧》中的我是一个内心深处向往的乌托邦的形象,《峨日朵雪峰之侧》是现代诗人昌耀创作的一首诗。

在这首诗中,诗人塑造了众多审美意象,有峨日朵之雪和石岩壁蜘蛛,它们共同营造出一个凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。

作者简介

王昌耀(1936~2000)笔名昌耀。

湖南桃园人。

当代诗人。

1950年参加中华人民解放军并考入部队文工团,同年参加抗美援朝。

1953年在朝鲜战争中负伤转至河北省荣军学校读书,1954年在《河北文艺》发布处女作。

1956年报名到大西北拓荒。

1957年被错划为“右派”,并关入荣湟源看守所。

后来被当做“有文化的犯人”选拔出来,在一家监狱工厂学炼钢。

颠沛于青海垦区二十余年。

“文革”后平反,仍坚持留在青海,在青海省作协从事专业创作。

出版诗集有《昌耀抒情诗集》。

1994年出版《命运之书·昌耀四十年诗作精品》等。