《生物的生活环境》5

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:16

【2020出版新教材】粤教版小学六年级科学下册第三单元《动物与环境》全单元教案目录第13课《丹顶鹤生活在哪里》教学设计教材分析:地球上生活着各种各样的生物。

生物在环境中生存,但“环境”并不仅仅等同于生物所栖息的地点,或它们生存的场所。

生物的生活环境包括它们生活空间在内的各种影响因素,所有生物的生存都依赖于一定的环境条件。

生物与环境之间相互影响、相互依存,有着密不可分的关系。

本单元围绕生物与环境的关系,对学生熟悉的生物进行硏究,探索环境中生物与非生物、生物与生物之间的关系,使学生认识到保护大自然、维护生态平衡的重要性。

《丹顶鹤生活在哪里》是《科学》六年级下册“动物与环境”单元的第1课。

丹顶鹤是学生较熟悉的一种动物,学生通过对丹顶鹤的栖息环境与其身体特征的相关硏究,初步认识动物的身体结构与生存环境具有一定的关系。

本课由两个活动组成。

第一个活动是“丹顶鹤的家”,根据丹顶鹤“颈长、腿长、嘴长”的身体特征,引导学生推測它们生活的环境是茂密的松林还是开阔的湿地。

此外,教科书还要求学生查找资料,通过了解丹顶鹤的生活习性和食物特点来进一步推测它们生活的环境:第二个活动是“适应环境的身体特征”,在前一个活动的基础上,根据不同鸟类的身体特征,如喙、足等的特征,分析这些特征与它们生活的环境之间有什么联系。

在此过程中,培养学生的证据意识和严谨的科学态度。

教学目标:科学概念目标:1.了解丹顶剖的身体特征、生活习性和食物特点;2.知道动物的身体结构特征与其生活的环境相适应。

科学探究目标:1.观察丹顶鹤的身体特征,初步判断丹顶鹤的生活环境2.查阅资料,了解丹顶鹤的生活习性和食物特点,进一步判断丹顶鹤的生活环境3.观察图片鸟足特点,探讨鸟足的外形和结构与其生活环境之间的关系。

科学态度目标:激发探索动物的奥秘,增强爱护动物意识。

科学、技术、社会与环境目标:亲历解决问题的过程,产生探索自然的兴趣。

教学重点:知道动物的身体特征和生活习性与生活环境相适应。

2021新苏教版四年级下册科学教材分析第五单元生物与环境单元设计意图1.本单元主题的提出自然界的事物由生物与非生物构成。

生物生存依赖于环境中的非生物,生物会对环境变化作出适应性改变,同时,生物也会引起环境的变化。

随着现代科技的发展,人类活动加剧了环境的变化,而环境的变化又会反作用于人类以及其他生物。

学生在探索生物与环境关系的过程中,会进一步巩固对生物特征的已有认识,形成关注生命现象的积极态度,理解非生物对生物生存的重要性。

生物和环境只有和谐相处,才能相对稳定地处于平衡状态,这正是目前人类所倡导的和谐、低碳的科学生活观念。

四年级的学生已经掌握了一定的思维技能和探究技能,如比较、概括、推理、观察、记录、调查等。

在本单元中,学生将通过研究生物与非生物的不同特点,发展归纳概括的思维技能,并学习使用图示表达复杂的关系;在调查动物的家的活动中,学生将进行较长时间的动态观察和原因探究;在研究生物与环境的关系时,学生将通过对相关资料的分析,发展推理、解释、评估等高阶思维能力。

在前面的科学学习活动中,学生已经对生物的基本特征进行了观察、认识和研究,本单元在此基础上带领学生进一步研究生物生存与环境(主要是非生物环境)之间的关系。

本单元的活动设计围绕“生物”“非生物”“环境变化”三个关键概念展开,按照“生物与非生物—动物的庇护所—环境变化以后”的逻辑线索层层深入,探究生物与环境之间的关系,使学生形成人与环境和谐相处的观念。

2.本单元对《课程标准》的落实(1)本单元通过观察、比较、调查、实验、评估、交流等活动,落实《课程标准》中年段的课程目标。

科学知识:知道动植物的生命周期;初步了解动物和植物都能产生后代,使其世代相传;能根据有关特征对生物进行简单分类;初步了解生物的生存条件。

科学探究:在教师引导下,能基于所学知识,制订简单的探究计划。

在教师引导下,能依据证据运用分析、比较、推理、概括等方法,分析结果,得出结论。

科学态度:能在好奇心的驱使下,表现出对现象和事件发生的条件、过程、原因等方面的探究兴趣。

![2024年[]教科版五年级科学上册全册精彩教案](https://uimg.taocdn.com/bd2595dbb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b9c.webp)

2024年教科版五年级科学上册全册精彩教案一、第一单元《生物与环境》1.第一课《生物与环境的关系》教学目标:理解生物与环境之间的相互关系观察并记录不同生物的生活环境培养学生的观察力和分析问题的能力教学过程:(1)导入通过图片展示不同生物的生活环境,引导学生思考生物与环境的关系。

(2)新课导入简要介绍生物与环境的定义及分类。

(3)案例分析分析几个典型生物与环境的关系案例,如沙漠中的骆驼、水中的鱼等。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论生物与环境之间的相互关系。

(5)实践活动组织学生到校园或社区观察不同生物的生活环境,并记录下来。

2.第二课《生物对环境的影响》教学目标:理解生物对环境的影响举例说明生物如何改变环境培养学生的创新思维和表达能力教学过程:(1)导入通过图片展示生物对环境的影响,如植物的生长、动物的迁徙等。

(2)新课导入简要介绍生物对环境的影响及其分类。

(3)案例分析分析几个典型生物对环境的影响案例,如森林火灾、过度捕捞等。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论生物如何改变环境。

(5)实践活动组织学生进行角色扮演,模拟生物对环境的影响过程。

二、第二单元《物质的性质与变化》1.第三课《物质的性质》教学目标:理解物质的性质及分类观察并描述不同物质的性质培养学生的观察力和实验能力教学过程:(1)导入通过图片展示不同物质的性质,引导学生思考物质的性质及分类。

(2)新课导入简要介绍物质的性质及其分类。

(3)实验观察组织学生进行实验,观察不同物质的性质。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论物质的性质及其应用。

(5)实践活动组织学生制作物质性质的展示板。

2.第四课《物质的变化》教学目标:理解物质变化的概念及分类观察并描述不同物质的变化过程培养学生的实验能力和分析问题的能力教学过程:(1)导入通过图片展示物质的变化过程,引导学生思考物质变化的概念。

(2)新课导入简要介绍物质变化的概念及其分类。

(3)实验观察组织学生进行实验,观察物质的变化过程。

生物《细胞生活的环境》教案【教学目标】1.了解细胞生活的环境2.掌握细胞内外液体环境的特点与作用3.掌握细胞内外物质交换的途径及其重要性4.培养学生的实验操作能力和思维能力【教学重点】1.细胞内外液体环境的特点与作用2.细胞内外物质交换的途径及其重要性【教学难点】1.细胞内外物质交换的机理及其重要性2.如何在实验中观察细胞所处环境【教学方法】1.讲授教学法2.实验教学法3.讨论教学法【教学内容】一.概念细胞生活的环境包括细胞内外环境,对细胞的生存具有极其重要的作用。

细胞内环境:包括细胞质和细胞核。

细胞质是细胞内液态环境,细胞核内包含染色体等遗传物质。

细胞外环境:包括细胞外质,细胞在外部介质中生存。

二.细胞内环境1.细胞质①水:细胞质中水占80%~90% ,水的重要性是整个细胞环境最基础的质量基础。

②溶酶体:细胞内一种包含多种酶的空泡,可以吞噬和分解有害物质。

③核糖体:细胞内一种质体,它对细胞的物质代谢起到至关重要的作用。

④线粒体:细胞内生命活动重要场所之一,被视为细胞“发电站”。

2.细胞核细胞核内包含遗传物质DNA,是细胞内最重要的组成部分。

三.细胞外环境1.细胞外液珠:由于各细胞膜的存在,细胞外液环境被分成细胞外液珠和负电位珠。

2.细胞外负电位环境:由于细胞负离子的存在,细胞外环境呈现出负电位环境。

3.细胞间隙液:成为细胞体积的一半或以上,与细胞外液珠、细胞外负电位环境隔开。

四.细胞内外物质交换细胞内外的物质交换是维持细胞生存的重要条件。

其中,物质的进出通过细胞膜进行。

1.物质进出细胞膜的方式①扩散作用:分为简单扩散和载体介导扩散。

②特殊通道作用:由膜蛋白质通道介导。

③渗透作用:利用溶剂通过膜向浓度较高的一侧运动。

2.物质进出的重要性物质进出细胞膜是细胞的专门活动方式,能够满足细胞对外界条件的不断调整和改变的不断适应。

【教学设计】教学环节教学内容教师活动学生活动引入与导入教师简单介绍细胞生活的环境及其作用观察课件图片或实物,并尝试回答问题知识讲授介绍细胞内外液体环境的特点与作用讲授解析,提出提问倾听,做笔记并尝试回答教师提问重点突出重点介绍细胞内外物质交换的途径及其重要性讲授解析,引导学生思考问题倾听,做笔记,并尽量理解教师的讲解实验部分利用实验观察细胞所处环境指导学生进行实验操作跟着教师操作并记录实验结果板书设计细胞生活的环境细胞内环境:细胞质、细胞核细胞外环境:细胞外液珠、细胞外负电位环境、细胞间隙液物质进出细胞膜的方式渗透作用、扩散作用、特殊通道作用物质进出的重要性【教学反思】本课时重点介绍了细胞生活的环境及其作用,细胞内外液体环境的特点与作用,以及物质进出细胞膜的方式及其重要性。

两个小组不同的条件:一组有阳光,一组没有阳光。

实验的方法:

(1)分别将3粒种子放到垫有纸巾的盘子里,并加入适量的水。

(2)往一个盘子上扣一个大个不透明的杯子,另一个扣透明的杯子。

实验现象:两天后,两个的盘子中的绿豆都发芽了。

实验结论:绿豆种子发芽不需要阳光。

实验三:绿豆芽的生长是否需要阳光。

我们想研究的问题:绿豆芽的生长是否需要阳光。

我们的猜想:绿豆芽的生长需要阳光。

用到的材料:两盆生长状况相同的绿豆芽。

我们要改变的条件:阳光。

我们不改变的条件:水、适宜的温度、空气。

实验的方法:

把种有相同绿豆芽的两个花盆中的一盆放在阳光充足的地方,另一盆放在黑暗的地方,保持其他条件相同。

过一段时间观察。

实验现象:一周后,阳光下的绿豆芽茎和叶都是深绿色的,茎比较粗;黑暗处的绿豆芽茎和叶呈淡黄色,茎又细又长。

实验结论:绿豆芽的生长需要阳光。

实验四:研究问题:蚯蚓喜欢潮湿的生活环境,还是喜欢干燥的生活环境呢?

我的猜想:蚯蚓喜欢潮湿的生活环境。

新苏教版科学四年级下册知识点整理第五单元生物与环境15.生物与非生物1.有生命的物体又称为生物。

所有的生物都会生长变化,会繁殖,会对环境变化做出反应,几乎都需要水、空气、温度、阳光……2.植物的共同特点:能够长大,会繁殖,不能运动,需要水、阳光、空气等等。

动物的共同特点:能够长大,会繁殖,能运动,需要食物、空气、温度、阳光等等。

生物的共同特点:有生命的物体的共同特点:①几乎都需要阳光、空气、水、适宜的温度;②需要营养;③会生长变化;④会繁殖;⑤会对环境变化作出反应。

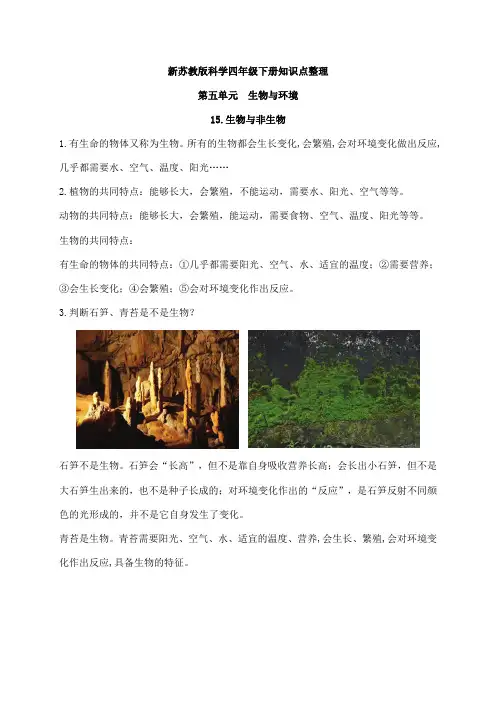

3.判断石笋、青苔是不是生物?石笋不是生物。

石笋会“长高”,但不是靠自身吸收营养长高;会长出小石笋,但不是大石笋生出来的,也不是种子长成的;对环境变化作出的“反应”,是石笋反射不同颜色的光形成的,并不是它自身发生了变化。

青苔是生物。

青苔需要阳光、空气、水、适宜的温度、营养,会生长、繁殖,会对环境变化作出反应,具备生物的特征。

这三种物体都是生物。

第一幅图,地衣是真菌和藻类共生的植物,形状有枝状、叶状、壳状,需要阳光、空气、水、营养才能生长,会繁殖,具备生物的特征。

第二幅图,松萝生于深山的老树枝干或高山岩石上,呈悬垂条丝状,适合阴暗潮湿的环境,需要阳光、空气、水、营养才能生长,会繁殖,具备生物的特征。

第三幅图,水绵分布于池塘、沟渠、河流等地方,需要阳光、空气、水、营养才能生长,会繁殖,具备生物的特征。

4.在大自然中,生物和非生物种类多样,数量繁多,它们之间存在着密不可分的关系5.根据植物、动物的特点,归纳出生物的共同特点。

生物的共同特点:1.几乎都需要阳光、空气、水、适宜的温度;2.需要营养;3.会生长变化;4.会繁殖;5.会对环境变化作出反应。

6.用红笔写出生物的名称,用蓝笔写出非生物的名称,并用黑笔将有关系的生物与非生物连线。

生物有松树、山羊、青草、鱼、乌龟、老鹰等等。

非生物有岩石、高山、白云、阳光、空气、雪、溪流、土壤等等。

生物与非生物之间的关系:与松树有关系的有岩石、高山、白云、阳光、空气、雪、溪流、土壤。

生物导学案参考答案第一单元认识生物第一章奇妙的生物现象第一节生物的基本特征二、预习检测(一)1、鹰、蝴蝶、鱼、虎、蘑菇、大树。

2、200多万、植物、动物、真菌、细菌、病菌。

(二)(1)新陈代谢(2)生长发育(3)繁殖(4)遗传和变异(5)应激性(三):1、有生命的物体教生物,如:小草、狗等。

没有生命的物体叫非生物,如:空气、水、石头、桌椅等。

2、属于植物的有②、○5、○9、○10、○13属于动物的有○1、○3、○6、○8、○12属于真菌的有○7属于细菌的有○11、○14属于病菌的有○4、○153、(1)鲸时常浮出水面呼吸、人体内部分废物随汗液排出、松鼠不断寻找食物这三幅图都说明生物具有新陈代谢现象;黑豆幼苗不断长大、说明生物能生长发育;亲猫养育后代、说明生物能产生新的一代,且生物具有遗传变异现象;含羞草受到刺激后会合拢叶片说明生物具有应激性。

(2)生物具有新陈代谢现象,能够不断地从外界摄取营养物质,同时不断地排除体内的废物;生物能够生长发育,由小长大;成熟的生物个体能够通过繁殖产生新的一代;亲代与后代之间表现出既相似又有差异的特征,说明生物具有遗传和变异现象;生物具有、应激性,能对各种刺激作出有规律的反映。

(3)、是、有五:1、C 2、A 3、C 4、D 5、A 6、A 7、D8、朵朵葵花向太阳新陈代谢鸡鸭产卵,猫狗产仔生长发育小狗由小长大繁殖后代一母生九子,连母十个样遗传变异人吸入氧气呼出二氧化碳应激性9、答:○1吸收人体排出的二氧化碳,利用阳光,使自身产生大量营养物质并且放出氧气。

○2它还能通过一分为二的方式进行繁殖,一昼夜产生2—3代。

第二节生物学的研究方法二、预习检测1、问题假设计划2、方法步骤材料用具3、观察法、实验法、测量法、调查法4、提出问题作出假设制定计划实施计划,得出结论表达交流5、自然目的计划感官辅助工具感知考察描述6、器具材料实验操作观察记录分析三、参考教师用书五、拓展练习1、B 2、C 3、D 4、判断正误试说明理由①✗也可能不一致②✓5、a 、影响菊花开放的生态因素是什么?b、菊花开放受日照长短影响c、查阅资料得知菊花开放时每天的光照时间和温度实验组:除光照时间不是资料得到的数据,其他条件均是当时的实际条件。

生物《细胞生活的环境》教案一、教学内容生物《细胞生活的环境》二、教学目标1. 学习生物空气、水、土壤等自然环境与细胞的关系。

2. 学习环境因素如温度、PH值、光照等对细胞的影响。

3. 掌握由于环境变化产生的生物适应。

4. 增强环境保护意识,了解环境问题对人类的影响。

三、教学重点1. 生物细胞与空气、水、土壤等自然环境的关系。

2. 环境因素影响细胞生存条件。

3. 生物在环境变化中的不同适应形态。

四、教学难点1. 细胞对环境的适应。

2. 增强学生的环保意识。

五、教学方法1. 教师讲授法:介绍环境与细胞之间互动的过程和环境对生物的影响。

2. 讨论法:通过课堂讨论,组织学生理解环境对不同生物的影响,探讨适应环境的方式和方法。

3. 案例教学法:引导学生通过生物适应环境的案例,学习环境问题对人类的影响。

六、教学步骤1. 热身导入(5分钟):让学生说说自己生活中接触到的环境因素,经常接触到哪些环境。

2. 知识讲解(25分钟)(1)介绍生物在空气、水和土壤中生活的基本情况。

(2)讲解环境因素如温度、PH值、光照等对细胞的影响。

(3)引入适应性变化的讲解,讲解生物适应环境的不同形态。

3. 讨论互动(15分钟):通过课堂讨论,组织学生讲述环境对不同生物的影响,探讨适应环境的方式和方法。

4. 案例教学(15分钟):教师通过案例引导学生了解环境问题对人类的影响,增强学生的环保意识。

5. 作业布置(5分钟):作业内容是让学生找出自己生活中对环境影响很大的行为,以此加深他们的环保意识。

七、教学反思本节课不仅教会了学生生物细胞与空气、水、土壤等自然环境的关系,而且让学生了解了环境因素如温度、PH值、光照等对细胞的影响,并研究了生物在环境变化中的不同适应形态。

通过案例教学,还能加强学生的环保意识。

教学应该注意科学性、启示性和实用性的兼顾。

五上《生物与环境》单元课堂笔记1.1种子发芽实验(一)1.关于对比实验的实验计划:对比实验的实验计划包括五个要素(以科学书本P3为范本):我们提出的问题、我们的猜测、两个组相同的条件、两个组不同的条件、实验的方法。

2.对比实验:(1)必须设置两个组(实验组和对照组);(2)只能改变一个条件。

3.五个相关因素(水分、温度、空气、阳光、土壤)的实验计划,请参照笔记最后的附表。

1.2种子发芽实验(二)1.种子发芽的必要条件是:适量的水、适宜的温度、充足的空气。

(我们自己在回答时,形容词一定不能省略!例如:温度,可能高温、可能低温,一定要准确地说“适宜的温度”。

)2.难点:种子发芽必须要有足够的空气。

现象:对照组中,我们采用油封的方法隔绝空气,虽然浸泡后,绿豆种皮脱落,有小芽冒出,但只能达到这个状态,不能再继续发芽。

解释:虽然油封能够阻挡外界空气进入水中,但水中本身含有空气、无法排除,水中的少量的空气使得绿豆有小芽冒出。

但也是由于水中空气的含量非常少,当水中的空气消耗殆尽,就形成了无空气的“真空”环境,绿豆无法继续发芽。

因此可以证明,种子发芽必须要有足够的空气。

1.3 观察绿豆芽的生长1.绿豆芽生长的必要条件:充足的水、适宜的温度、充足的空气、阳光、土壤。

(注意区别“发芽”和“生长”,“生长”需要加上阳光和土壤。

)2.无论是“绿豆发芽是否需要阳光”,还是“绿豆生长是否需要阳光”的实验过程中,必须准备一个透明的和一个不透明的盒子,将每组各三粒绿豆放入盒中,加入适量的水,盖上盖子,同时放在室内,进行观察。

解释:“盖上盖子”的目的有两个:(1)保证两组的空气相同;(2)对于不透明的盒子,盖上盖子后制造了阴暗的条件,即不透明盒子里面是阴暗的。

“都放在室内”是为了避免阳光直接照射造成的温度差异,“放在阳光下晒”,其实是一个加热的过程。

室内也是有阳光的,但不是直接照射,不会形成温度差异。

4.茎和叶具有向光性(向着光的方向生长);根具有向水性(向着水的方向生长)。

微生物生活环境微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

它们广泛存在于地球上的各种环境中,包括陆地、水体、大气等。

微生物的生活环境与它们的生理特性密切相关,下面将介绍微生物在不同环境中的生活方式以及适应策略。

1. 水体环境:水是微生物生活的基本环境之一。

在淡水湖泊、河流、海洋等水体中,微生物是生态系统中的重要组成部分。

在这些环境中,细菌和藻类是最常见的微生物。

它们通过从水中吸收溶解的有机物和无机物来获得能量和营养。

同时,水体中的微生物也参与了有机物的分解和循环过程,对水体的生态平衡起着重要作用。

2. 土壤环境:土壤是微生物最重要的生活环境之一。

在土壤中,微生物的种类繁多,包括细菌、真菌、放线菌等。

它们在土壤中起着分解有机物、固氮、矿物质转化等重要作用。

土壤中的微生物还能产生抗生素,对植物生长起到促进或抑制作用。

同时,微生物还能与植物根系形成共生关系,提供养分并帮助植物抵抗病原微生物的侵袭。

3. 深海环境:深海是一个极端的生活环境,温度低、压力大、光照弱等条件对生物的生存都是巨大的挑战。

然而,深海却是微生物的天堂。

深海中的微生物能够利用化学能源进行生存。

例如,硫氧化细菌能够利用海底的硫化物为能源进行光合作用,从而维持生命活动。

此外,深海中的微生物还能抵抗高压、低温等极端条件,生活在各种各样的生态系统中。

4. 极端环境:极端环境中的微生物也称为极端嗜好微生物,它们能够生存于高温、高压、低温、高盐度等极端条件下。

例如,热液喷口中的热液细菌能够在高温高压的环境中生存和繁殖。

盐湖中的盐湖菌能够在高盐度的环境中生存。

这些微生物通过适应极端环境来利用这些环境中的资源,展现了惊人的生存能力。

5. 其他环境:微生物还可以在其他各种环境中生存和繁殖。

例如,微生物在人体内形成了庞大的微生物群落,对人体的健康起着重要作用。

此外,微生物还可以在空气中、食品中、工业废水中等环境中生存。

它们有的起到有益作用,如发酵产生食品和药物;有的起到有害作用,如腐败、感染等。

第一课《生物的栖息地》知识梳理1.冬去春来,天气转暖,一些鸟儿从南方飞回北方,青蛙在池塘里鸣叫,毛虫也开始从卵中爬出。

当气候,食物和水源等环境条件发生变化时,生物会表现出相应的适应新环境的行为。

2.企鹅生活在寒冷的南极地区,骆驼生活在炎热的沙漠里,鱼生活在池塘里,生物的栖息地不同,为生物提供了不同的生存环境。

3.观察生活在池塘里的动物和植物。

说一说,池塘为他们提供了哪些基本的生存条件?答:池塘为螺提供了生存场所——泥沙和水、食物——水草、氧气。

为鱼提供了生存场所——水、食物——水草和螺,以及氧气、光照。

为水草提供了生存场所——泥沙和水、光照、养分——泥沙和水、水分。

4.制作一个生态瓶,模拟研究生物及其生活的环境。

将一个塑料瓶或玻璃瓶将沙子洗净后放入瓶内,再加入没被污染的池塘水或河水。

在瓶内栽几棵水草,再放入小鱼,小虾等,然后盖紧盖子,做成一个生态瓶。

想一想,应当把生态瓶放在什么地方?(制作好的生态瓶放在窗台或阳台等光照充足、温度适中的地方)改变生态瓶里的条件,如减少一半的水草或加入一倍的鱼,观察并解释出现的现象。

减少一半水草对生态瓶的影响是水草多的生态瓶,生活在其中的动物有更充足的氧气。

增加一倍动物对生态瓶的影响是栖息地中的动物数量更多,栖息地提供的食物、氧气、活动空间等条件都会被消耗的更快。

5.栖息地能为生物的生活提供哪些基本条件?答:生物能够长期生活在某种环境中,是由于这种环境能为它们提供生存,生长,发育与繁殖所需要的阳光,空气,水,食物和庇护所等基本条件,这样的环境叫做生物的栖息地。

6.栖息地为生物的生活提供了基本条件,地球上的栖息地类型多样,不同的栖息地上生活着的生物也各不相同。

生活在沙漠中的蜥蜴。

生活在山地上的山羊。

生活在草原上的长颈鹿和斑马。

生活在海洋中的蝴蝶鱼。

生活在森林中的树懒和灰头斑翅鹛第二课《动物对环境的适应》知识梳理1.下雨后,一些蚯蚓会从土壤中钻出来,这是为什么呢?答:蚯蚓从泥土里探出头来可能是为了呼吸。

生物生存的环境篇一:《生物生存的环境》第一章生物与环境第一节生物生存的环境本节是生物与环境这一章的第一课,认识了环境,对学生的后续学习奠定良好的基础有重要的意义。

教师还可以通过收集其他的资料,让学生对生物生存的环境有个系统的认识。

1.观察是科学探究一种基本方法,是发现问题,认识事物的起点,教师要引导学生学会观察。

收集处理信息的能力、爱护一草一木的环保意识。

能举例描述生物生存的环境事实,并尝试对生物生存的环境进行归类。

2. 能力目标学会观察,初步具有收集和有利用课内外的图文资料及其他信息进行分析的能力。

3. 情感态度价值观目标感受生物生存离不开环境,关爱生物,从保护生物生存环境开始。

重点:分析、描述生物生存的环境并归类。

收集资料的能力的培养。

图片分析法,讨论法 1课时 1.导入新课师:在上一节课中我们对生物学已经有了初步的了解,现在我们开始正式进入这门科目的学习。

首先想问大家一个问题,你生活在哪里?师:不了解吗?是因为“身在庐山”吧?从太空遥看地球,地球是一颗披着蓝色“面纱”的美丽行星。

然而,地球上真正美妙动人之处,却是蓝色面纱下绚丽多彩的生物圈,它是地球上所有生物的家园。

下面我们就来学习一下生物生存的环境。

2.学案之一:观察生物生存的环境X k b 1 . c o m 师:我们常听说“鱼儿离不开水”,是说鱼儿要生活在中。

那么其他是生物呢,我们来分[来] 析一下几幅彩图。

师:看过影片《帝企鹅日记》的人,都惊叹帝企鹅的美丽,黑色的背部,白肚皮,颈下一抹温暖的鹅黄,泛着迷人的光泽。

师:那么企鹅生活的环境怎么样?生:寒冷??生:恶劣?? 师:法国导演吕克·亚盖展现的《帝企鹅日记》,帝企鹅的生存环境是恶劣的,甚至近于残酷:产后重返大海的雌企鹅,会在觅食中被海豹吃掉,再也见不到自己未来的宝宝;千辛万苦孵化出来的幼雏,眼睁睁被冻死在雄企鹅的脚下;终于可以满地跑了,小企鹅却转瞬间成了鹰隼的盘中物;当未来的希望彻底破灭时,悲痛欲绝的企鹅妈妈会发疯似的去抢别家企鹅的宝宝?? 师:大家有谁知道海底有没有花园的?生:可能有师:是什么呢?师:珊瑚就是海底的花园。