生态学基本原理(7-8-9)

- 格式:pdf

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:65

高中生物生态学四个基本原理

1、物质循环再生原理:

物质能够在各类生态系统中,进行区域小循环和全球地质大循环,循环往复,分层分级利用,从而达到取之不尽、用之不竭的效果。

物质循环再生是生态工程重要的原理之一。

2、物种多样性原理:

一般而言,物种繁多而复杂的生态系统具有较高的抵抗力稳定性。

生物多样性高,可以为各类生物的生存提供多种机会和条件。

众多的生物通过食物链关系互相依存,就可以在有限的资源条件下,产生或容纳更多的生物量,提高系统生产力。

即使某个物种由于某种原因而死亡,也会很快有其他物种占据它原来的生态位置,从而避免了系统结构或功能的失衡。

这是生态工程的原理之一

3、协调与平衡原理:

处理好生物与环境的协调与平衡,除了考虑生物的生态适应性外,还需要考虑环境承载力。

这是生态工程的原理。

环境承载力(又称环境容纳量):是指某种环境所能养活的生物种群的数量。

4、整体性原理:

人类处在一个社会—经济—自然复合而成的巨大系统中。

进行生态工程建设时,不但要考虑到自然生态系统的规律,更重要的是,还要考虑到经济和社会等系统的影响力。

除此之外,社会习惯、法律制度等也都对生态工程建设有着重要影响。

建立在对系统成分的性质及相互关系充分了解的基础之上的整体理论,是解决生态环境问题的必要基础。

生态学基本原理高中

生态学是一门研究植物、动物和其他生物与其生存环境以及地球上各种系统之间相互

作用过程的科学。

可以根据它的研究范围将其分为宏观生态学、微观生态学和人类生态学。

1、生态学的基本概念:生态学的基本概念涉及生态系统、种群、群落和生态环境的

概念。

它们都是生态学研究的核心内容,对理解生态学的基本概念和研究方法都有重要意义。

2、生态系统本质:生态系统是动植物与环境关联综合体,它能够自身调节,从而获

得平衡稳定的均衡状态。

3、生态系统功能:生态系统有多种功能,如:它为物种的多样性提供环境,它营造

生态平衡,它还能保护和改善生物资源,并实现自我维护。

4、群落本质:群落是以动植物种类为主体,以环境物种物质循环协同作用为背景,

以相互关系所产生的生态效应构成的一个实体系统。

5、生态环境特征:生态环境包括生态因素和环境因素。

生态因素指其中以动植物为

主导的生态关系,包括表层土壤、载体水体、植被覆盖度等;环境因素指其中人类直接或

间接影响的因素,包括气候、土壤等。

6、生态关系:生态关系可以动态地分析出物种之间的相互关系,如捕食、竞争、共

生等,这些关系是影响生态的重要因素。

7、环境变化:环境变化可以在某种程度上影响生态系统的稳定性,如降温、臭氧层

破坏等,都可能对生物产生不利影响。

以上是生态学基本原理的一般认识,它们是研究生态学的基础。

绪论一、名词解释1. 生态学(Ecology)生态学最早定义是研究生物与周围环境相互作用的科学。

所指的环境包括非生物环境和生物环境。

最近认为生态学是研究生态系统的结构和功能的科学。

或者叫研究生命系统与环境系统相互关系的科学。

2. 生物圈(Biosphere)地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所,包括岩石圈的上层,全部水圈和大气圈的下层。

二、问答题1. 简述生态学研究的基本原理和研究内容。

基本原理:(1)系统性原理: 生态学中不同层次的研究对象都是生命系统,都具有系统的特征,每一个层次的系统都可以分成不同的子系统来加以研究。

(2)稳定性原理: 在一定程度上,每一个层次的生命系统都是稳定的,可以用相关的指标来衡量其稳定性。

(3)多样性原理: 生命系统的每一个层次都是丰富多彩、参差不齐的,即意味着多样性。

(4)耐受性原理: 个体以至地球都有其耐受性,在耐受范围内有最适点、较适范围,超过其耐受范围,系统都将崩溃。

(5)动态性原理: 任何生命系统都有从开始到顶峰到消亡的一个过程,在个体表现为生老病死,在种群表现为不同的增长、波动与崩溃过程,群落有它的形成和发展,变化是永恒的。

(6)反馈原理: 各级生命系统与其周边的生命系统或环境系统是密切相关、协同变化的,都存在作用与反作用,并引起自身的加速或相反的变化。

(7)弹性原理: 也称为中度扰动原理,与稳定性原理和耐受性原理有点接近,表示外界中度的干扰,可以刺激生态系统的应急机制。

(8)滞后性原理: 生态学中的许多变化过程不一定会马上表现出来,而是在一段时间的“时滞”之后才表现出来。

(9)转换性原理: 一些生态学的对象看似消失,但却不知不觉地进行了转换,如森林砍伐消失后,其影响表现在生物多样性减少,水土流失,区域气候变化等。

(10)尺度原理: 同一类的生态系统可能有非常悬殊的大小差别,因此应该用尺度原理去观察和理解生态系统的结构层次。

2. 按照研究对象的组织层次划分,生态学应包括哪几个分支学科?概括各分支学科的主要研究内容。

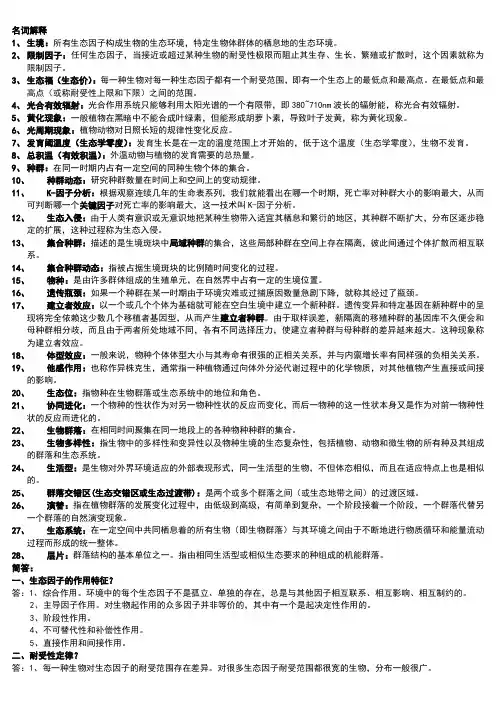

名词解释1、生境:所有生态因子构成生物的生态环境,特定生物体群体的栖息地的生态环境。

2、限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素就称为限制因子。

3、生态福(生态价):每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性上限和下限)之间的范围。

4、光合有效辐射:光合作用系统只能够利用太阳光谱的一个有限带,即380~710nm波长的辐射能,称光合有效辐射。

5、黄化现象:一般植物在黑暗中不能合成叶绿素,但能形成胡萝卜素,导致叶子发黄,称为黄化现象。

6、光周期现象:植物动物对日照长短的规律性变化反应。

7、发育阈温度(生态学零度):发育生长是在一定的温度范围上才开始的,低于这个温度(生态学零度),生物不发育。

8、总积温(有效积温):外温动物与植物的发育需要的总热量。

9、种群:在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。

10、种群动态:研究种群数量在时间上和空间上的变动规律。

11、K-因子分析:根据观察连续几年的生命表系列,我们就能看出在哪一个时期,死亡率对种群大小的影响最大,从而可判断哪一个关键因子对死亡率的影响最大,这一技术叫K-因子分析。

12、生态入侵:由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,其种群不断扩大,分布区逐步稳定的扩展,这种过程称为生态入侵。

13、集合种群:描述的是生境斑块中局域种群的集合,这些局部种群在空间上存在隔离,彼此间通过个体扩散而相互联系。

14、集合种群动态:指被占据生境斑块的比例随时间变化的过程。

15、物种:是由许多群体组成的生殖单元,在自然界中占有一定的生境位置。

16、遗传瓶颈:如果一个种群在某一时期由于环境灾难或过捕原因数量急剧下降,就称其经过了瓶颈。

17、建立者效应:以一个或几个个体为基础就可能在空白生境中建立一个新种群。

遗传变异和特定基因在新种群中的呈现将完全依赖这少数几个移植者基因型,从而产生建立者种群。

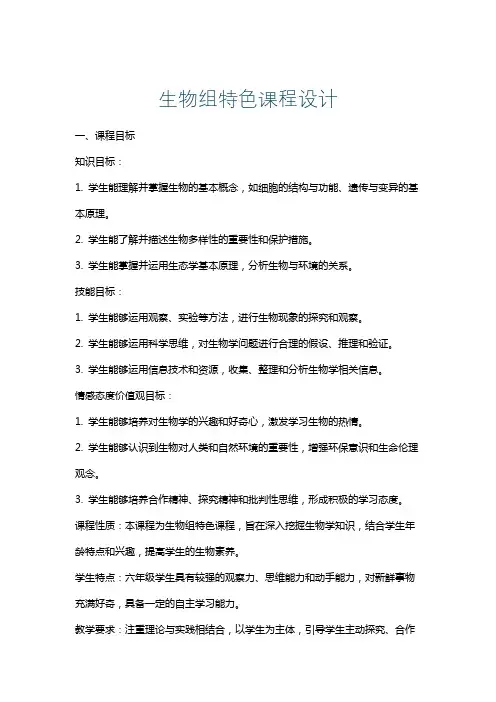

生物组特色课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握生物的基本概念,如细胞的结构与功能、遗传与变异的基本原理。

2. 学生能了解并描述生物多样性的重要性和保护措施。

3. 学生能掌握并运用生态学基本原理,分析生物与环境的关系。

技能目标:1. 学生能够运用观察、实验等方法,进行生物现象的探究和观察。

2. 学生能够运用科学思维,对生物学问题进行合理的假设、推理和验证。

3. 学生能够运用信息技术和资源,收集、整理和分析生物学相关信息。

情感态度价值观目标:1. 学生能够培养对生物学的兴趣和好奇心,激发学习生物的热情。

2. 学生能够认识到生物对人类和自然环境的重要性,增强环保意识和生命伦理观念。

3. 学生能够培养合作精神、探究精神和批判性思维,形成积极的学习态度。

课程性质:本课程为生物组特色课程,旨在深入挖掘生物学知识,结合学生年龄特点和兴趣,提高学生的生物素养。

学生特点:六年级学生具有较强的观察力、思维能力和动手能力,对新鲜事物充满好奇,具备一定的自主学习能力。

教学要求:注重理论与实践相结合,以学生为主体,引导学生主动探究、合作学习,培养其生物学科核心素养。

通过本课程的学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面取得具体的学习成果,为后续学习打下坚实基础。

二、教学内容本课程依据课程目标,选择以下教学内容:1. 生物的基本概念:细胞的结构与功能、生物的分类与特征、遗传与变异的基本原理。

- 教材章节:第一章 生物与生命2. 生物多样性:生物多样性的层次、重要性和保护措施,重点介绍我国生物多样性的特点。

- 教材章节:第二章 生物多样性3. 生态学基本原理:生态因素、生态系统的结构与功能、生物与环境的关系。

- 教材章节:第三章 生态系统与生态环境4. 生物科学研究方法:观察法、实验法、调查法等,结合实例进行分析。

- 教材章节:第四章 科学探究方法5. 生物学与生活:生物学在日常生活中的应用,如食品安全、生物技术等。

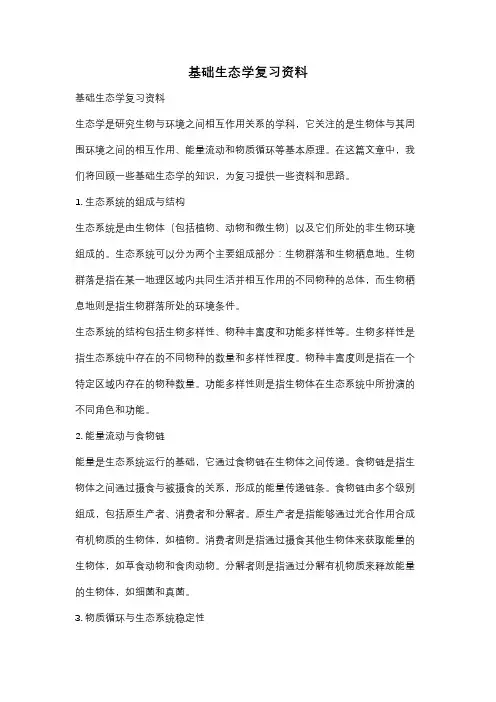

基础生态学复习资料基础生态学复习资料生态学是研究生物与环境之间相互作用关系的学科,它关注的是生物体与其周围环境之间的相互作用、能量流动和物质循环等基本原理。

在这篇文章中,我们将回顾一些基础生态学的知识,为复习提供一些资料和思路。

1. 生态系统的组成与结构生态系统是由生物体(包括植物、动物和微生物)以及它们所处的非生物环境组成的。

生态系统可以分为两个主要组成部分:生物群落和生物栖息地。

生物群落是指在某一地理区域内共同生活并相互作用的不同物种的总体,而生物栖息地则是指生物群落所处的环境条件。

生态系统的结构包括生物多样性、物种丰富度和功能多样性等。

生物多样性是指生态系统中存在的不同物种的数量和多样性程度。

物种丰富度则是指在一个特定区域内存在的物种数量。

功能多样性则是指生物体在生态系统中所扮演的不同角色和功能。

2. 能量流动与食物链能量是生态系统运行的基础,它通过食物链在生物体之间传递。

食物链是指生物体之间通过摄食与被摄食的关系,形成的能量传递链条。

食物链由多个级别组成,包括原生产者、消费者和分解者。

原生产者是指能够通过光合作用合成有机物质的生物体,如植物。

消费者则是指通过摄食其他生物体来获取能量的生物体,如草食动物和食肉动物。

分解者则是指通过分解有机物质来释放能量的生物体,如细菌和真菌。

3. 物质循环与生态系统稳定性物质循环是生态系统中的重要过程,它包括碳循环、氮循环和水循环等。

碳循环是指碳在大气、水体、陆地和生物体之间的循环过程。

氮循环则是指氮在大气、土壤、植物和动物之间的循环过程。

水循环是指水在大气、地表和地下水之间的循环过程。

物质循环对于生态系统的稳定性至关重要。

它们能够维持生物体的生存和繁衍,并且对环境中的污染物质起到一定的净化作用。

如果物质循环被破坏或中断,将会对生态系统造成严重的影响,甚至导致生态系统的崩溃。

4. 生态系统的扰动与恢复生态系统面临各种扰动,包括自然灾害、人类活动和气候变化等。

生态学概论生态学概论娜娜一、绪论1、生态学可定义为:研究生态系统结构和功能的科学。

1、生态学的发展大致可分为5个阶段,即生态学的萌芽时期、生态学的创立和发展期、生态学的巩固和学派分化时期、生态系统生态学时期。

生态学发展的早中期阶段,主要以个体生态学、种群生态学、群落生态学发展为特征;近现代生态学以系统生态学和应用生态学的大发展为主。

2、生态学的研究对象是包括细胞、个体、种群、群落、生态系统及景观、生物圈等不同层次的生命系统。

.3、生态学的研究内容包括三个:探讨生物环境相互作用关系、生态系统结构、功能和演化规律的生态学基本原理研究,生态学方法论研究和以生态学价值观为基础、以可持续发展为特征的生态文化的研究。

4、生态学的方法论包括层次观、整体观、系统观、综合观及进化观。

5、广义的生态安全是指在人的健康、基本权利、社会秩序和人类适应环境变化的能力等方面不受威胁的状态。

狭义的生态安全是指生态系统完整性和生态系统健康的整体水平的反映。

6、可持续发展为:既满足当代人的需求,又不损害后代人利益的发展。

可持续发展是一个涉及经济、社会文化技术及自然环境的综合概念。

它的基本思想包括三个方面:经济持续、环境持续、社会持续。

生态学研究对保障生态安全和实现可持续发展具有重要意义。

二.生态系统1、生态系统是生物与生物,生物与环境相互关系相互作用,通过能量流动,物质循环,信息传递构成一个功能整体。

生态系统是个功能单位,而不是生物学上的分类单位。

2、生态系统包括环境组分和生物组分。

生物组分包括生产者,消费者和分解者三大功能类群生物。

生产者的生态学功能过程是利用光解将无机物合成有机物,完成有机物质的生产过程;消费者完成了有机物和有机物之间的转化过程;分解者则将有机物分解还原成无机物,重新释放到环境。

3、生态系统服务是指自然生态系统及其物种所提供的能够满足和维持人类生活需要的条件和过程。

生态系统服务是客观存在的,是多层次的、全方位的,包括产品,调解服务,信息服务支撑服务。

生态学基本原理第一节生态学的基本理论一、生态学的基本概念(-)生态学的概念生态学的概念是德国生物学家海克尔1866年提出的,他将生态学定义为研究生物与其环境相互作用的科学。

生态学的发展经过了一段漫长的历程。

第一代是个体生态学,研究的是个体生物和环境之间相互关系的学科;第二代是群体生态学,研究的是生物群落与环境之间的关系,还包括生物与生物之间的关系;第三代就是生态系统生态学,它认为应当把生物和环境,把有生命的生物群体和无生命的环境作为一个统一的整体来研究。

是什么把生物和环境联成一个整体呢?就是物质和能量。

(二)生态系统1.生态系统的概念生态系统就是在一定的时间和空间内由生物群体与其生存环境共同组成的动态平衡系统,或者说,是生命系统与无机环境系统在特定空间的组合。

按类型则可分为水域的淡水生态系统、海洋生态系统,陆地的沙漠生态系统、草甸生态系统、森林生态系统;按由来又可分为自然生态系统(如极地、原始森林)、半人工生态系统(如农田、薪炭林、养殖湖)、人工生态系统(城市、工厂、矿区)等。

2.生态系统的组成在生态系统中存在着永不停息的物质循环和能量流动。

物质循环是由生产者、消费者和分解者所组成的营养级转化,从无机物有机物无机物,最后归还给环境。

无机环境:包括日光、大气(O2、CO2等)、水、土壤及营养物质,是生物生存发展的重要物质基础。

生产者:亦称自养生物,主要是绿色植物,具有光合作用特殊功能,能从环境中吸收CO2、水分和营养物质,在日光作用下合成蛋白质、脂肪、碳水化合物等有机物质,将太阳能转化为化学潜能,贮存在有机体内,供给自身生长、发育需要,也供给其他生物和人类食用或提供能源,亦称初级生产者。

消费者:主要是动物,取食植物或其他动物,是异养生物,对于生态系统的物质循环和能量转化起着重要作用,也称次级生产者。

分解者:又称还原者,主要是微生物,能分解动植物残体、死体和排泄物,为生产者提供营养物质和能源,在生态系统的能流和物流中起重要作用。