河流演变学资料

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:8

![[讲义]河道演变基本原理知识精讲讲义(河流动力学)](https://uimg.taocdn.com/567adae3e87101f69f319521.webp)

河流的形成与发展→ 河流的生成与演变

河流的生成与演变

河流是地球上最常见的水体之一,它在地表上承担着重要的生态和经济功能。

本文将探讨河流的形成与发展过程。

1. 河流的生成

河流的生成通常是由降水和地下水形成的。

当雨水或降雪在地表汇聚后,逐渐形成小溪,再汇入更大的河道。

而地下水也会通过河床裂缝和其他渗透通道进入河流系统。

2. 河流的演变

河流的演变是一个长期的过程,受到多种因素的影响。

以下是一些主要影响河流演变的因素:

- 地质变化:地壳运动可以改变河流的走向和形态。

例如,地震可能导致河道的抬升或下沉,从而改变河流的走向。

- 侵蚀与沉积:水流的侵蚀和沉积活动也会塑造河流的形态。

河水对岩石和沉积物的侵蚀可以改变河道的宽度和深度,而沉积物

的沉积则可能使河道变得更加平缓。

- 气候变化:长期的气候变化也会对河流有一定的影响。

如降

水量的变化可能导致河流的流量增加或减少,从而影响河道的形态。

3. 河流的发展

河流的发展涉及到河道的成形和沿岸地带的生态系统。

随着河

流的发展,多样的动植物开始在河岸生长,这些植物不仅能够稳定

土壤,还提供了生态多样性。

此外,河流也会形成湖泊和三角洲等

地貌特征。

总结:

河流的生成与演变是一个复杂而长期的过程,受多种因素的共

同作用。

了解河流的形成与发展有助于我们更好地保护和管理这一

重要水体资源。

(字数:218)。

摘要:河流地貌是地球表面自然景观的重要组成部分,其形成与演变是地质、气候、水文等多因素共同作用的结果。

本文从河流地貌的定义、形成条件、主要类型、演变过程等方面进行探讨,旨在揭示河流地貌的形成与演变规律,为地理学研究和地貌景观保护提供理论依据。

一、引言河流地貌是指河流在地质、气候、水文等自然条件下,通过侵蚀、堆积、改造等作用形成的地表形态。

河流地貌的形成与演变是地球表面物质运动和能量交换的重要体现,对人类的生产生活和社会经济发展具有深远影响。

二、河流地貌的形成条件1. 地质条件:河流地貌的形成与地质构造、岩性、地形坡度等因素密切相关。

地质构造决定了河流的流向和流域范围,岩性决定了河流侵蚀、堆积物质的性质和数量,地形坡度则影响着河流的流速和侵蚀强度。

2. 气候条件:气候条件对河流地貌的形成与演变具有显著影响。

降水量的多少、降水强度、蒸发量等气候因素决定了河流的水量、流速和侵蚀、堆积物质的搬运能力。

3. 水文条件:河流的水文条件,如河流流量、流速、水温、泥沙含量等,直接影响着河流地貌的形成与演变。

三、河流地貌的主要类型1. 河谷:河谷是河流侵蚀、堆积、改造等作用形成的地貌。

根据河谷的横断面形态,可分为V型谷、U型谷、峡谷等。

2. 河漫滩:河漫滩是河流在平原地区形成的宽阔平坦地带,主要由河流横向迁移和漫堤沉积作用形成。

3. 冲积扇:冲积扇是河流出山口处形成的扇形堆积体,主要由河流携带的泥沙在出山口处沉积形成。

4. 三角洲:三角洲是河流流入海洋、湖泊或其他河流时,因流速减低,所携带泥沙大量沉积,逐渐发展成的冲积平原。

5. 洪积平原:洪积平原是河流在山前地带形成的宽阔平原,主要由河流携带的泥沙在山前地带沉积形成。

四、河流地貌的演变过程1. 侵蚀阶段:河流在形成初期,主要表现为侵蚀作用,使河床不断加深、拓宽,形成V型谷、峡谷等。

2. 堆积阶段:随着河流的演变,侵蚀作用减弱,堆积作用增强,形成河漫滩、冲积扇、三角洲、洪积平原等。

河流的形成与变迁河流是地球表面上最常见的地形特征之一。

它们源于降水和地下水的汇聚,并受到土地表面地形及地质构造的影响。

河流的形成与变迁是地球表面的一个动态过程,它与地球的物质循环和生态系统发展密切相关。

河流的形成通常可以追溯到降水和地下水的层积过程。

降水从空中降落到地面,其中一部分被植被吸收,蒸发或渗入地下。

剩下的水开始汇聚,形成小溪和沟壑,进而汇聚成河流。

这样的过程比较缓慢而稳定,需要几百年或几千年才能形成成熟的河道。

然而,河流的形成并不仅仅是水的层积过程。

地表地形的起伏以及地质构造对河流形成有着重要的影响。

比如,地震和地壳的抬升可以改变河流的流向和地貌,形成新的水道。

这种地质变化可以是缓慢的,也可以是突然的。

长江就是一个例子。

自从地壳的抬升导致了三峡形成以来,长江的流量和水位发生了巨大的变化,对附近的人们和生态系统产生了深远的影响。

河流的变迁是指河流演变的过程,包括扩张、淤积和侵蚀等现象。

河流在地质时间尺度上是不断变迁的。

河流的演变可以是循环的,也可以是向一个方向持续演变的。

河流的变迁可能是由地壳运动、气候变化和人类活动等因素共同作用的结果。

气候变化是影响河流变迁的重要因素之一。

随着气候的变暖,降水模式可能会发生变化,河流流量和河道地貌都会受到影响。

一些地区的河流可能会变得更加干旱,而另一些地区的河流则可能会变得更加湿润。

这种变化会对沿岸居民和生态系统造成不可忽视的影响。

除了自然因素,人类活动也对河流的变迁产生了重要影响。

水坝的建设改变了河流的流量和水位,可能导致河道的淤积和侵蚀。

沿岸土地的过度开发和工业污染也会导致河流水质的恶化,影响生物多样性和人类的可持续发展。

总之,河流的形成与变迁是地球表面上一个复杂而多变的过程。

它受到自然因素和人类活动的共同影响。

了解河流的形成与变迁对于人类的生存和发展非常重要,因为我们的生活和经济活动都与河流息息相关。

保护河流生态环境,合理利用河流资源,成为人们需要思考和行动的问题。

![[整理版]河床演变学](https://uimg.taocdn.com/3793cc362e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e289.webp)

1.阐述弯曲型和分叉型河流的水沙运动特性以及与地形的关系。

弯曲型河流的水流特征:水流作曲线运动时,要求有一定的向心力,这样水面要产生横比降,从而有造成了横断面上的环流,它与纵向水流结合在一起,成为了旋转流,对纵向水流产生明显的影响。

弯曲型河流的泥沙特征:悬移质泥沙在垂线分布不均匀,上细下粗,上希下浓。

不同高程上的流线在水平面上展开的结果,将使含沙量高的水体和较粗的泥沙集中靠近凸岸,凹岸的水相对较清,泥沙要细一些,含沙量在垂线上的分布也要均匀一些。

推移质的横向输移有同岸输移和异岸输移两种方式。

泥沙由弯道凹岸输移到下游弯道同一岸的,称为同岸输移。

输移到河湾的凸岸和下游弯道另一岸的,称为异岸输移。

对于弯曲型河流来说,推移质泥沙应包括两部分,由上游凸岸边滩下来的推移质以异岸输移动为主。

在弯道凹岸冲刷的泥沙,其中以弯顶稍下游冲刷最甚,这部分泥沙中的推移质运动将以同岸输移为主。

弯道的旋转流运动使得推移质运动有向凸岸集中的趋势,从而形成了凸岸边滩和凹岸深槽。

根据流水与河床相互作用的情况以及河谷的特点,河湾可以分为自由河湾,深切河曲,限制性河湾。

自由河湾具有宽广的河漫滩,弯道发展不受限制,中,枯水时水流受弯道约束,流路弯曲,不断引起凹岸坍塌和凸岸淤涨。

洪水时水流漫滩,流路趋直,对弯道的造床作用反而较小。

深切河曲多出现在山区,河湾与河谷的弯曲形势是一致的,因而各级水流对弯道都有一定得作用,而且所形成的弯道曲率半径比较大。

限制性河湾,河湾受到局部地形限制,水流方向急剧改变,弯顶成锐角折线。

分叉型河流的2.试述长江口、黄河口、珠江口、钱塘江口河床演变的主要特点1.长江口河床演变的主要特点:缓混合陆海双相河口的演变特点是:陆相泥沙和海相泥沙的来源丰富,径流与潮流相互消长,力量相当;陆相泥沙和海相泥沙对河口河床的塑造都起显著作用。

在冲积平原上的河口演变,如中国长江口。

这类河口发育充分,河槽纵比降平缓,河床容积较大,平均潮差不大,但进潮总量较大;咸淡水混合有不同类型,以缓混合型为主;河口区各河段水流情势不同,河床演变也不相同。

2024年高二地理河流内容知识点总结____年高二地理河流内容知识点总结:一、河流的基本概念和分类1. 河流的定义:河流是地表水通过地势低洼地带流向海洋或湖泊的自然通道。

2. 河流的分类:根据河流的性质和特点,可以将其分为以下几类:- 依据来源:冰川河、湖泊河、地下河、降水河等。

- 依据水循环地点:外源河流、内源河流。

- 依据长度:长江、尼罗河等大河、次一级河流、小河流。

- 依据性质:冲积河、势力河、混合河等。

二、河流的成因和形态演变1. 河流的成因:河流的形成与降雨、地形、岩性、植被覆盖和人类活动等因素密切相关。

2. 河流的形态演变:河流在漫长的演化过程中,经历了各种形态的变化,主要包括:- 平原河流:河道平缓,河流宽泛,多呈弯曲状。

- 山区河流:河道陡峭,流速快,水势大,经常发生冲刷和崩塌。

- 河口河流:河流进入海洋或湖泊时形成的河道,常见的有三角洲、江口、河口湾等形态。

三、河流的水文特征和水系分析1. 河流的水文特征:河流的水文特征包括河水流量、径流系数、水位、频率和季节性等。

- 河水流量是指河流单位时间内流过某一点的水量,通常用立方米/秒表示。

- 径流系数是指降雨量与径流量之间的比值,用来表征降雨的补给效果。

- 水位是指某一时刻河流水面的高度,通常以米为单位。

- 频率表示某一水文要素(如洪水)在特定时间内发生的次数。

- 季节性是指河流水流量、水位和水质等水文要素随季节变化的特点。

2. 水系分析:水系是由一个或多个河流及其支流、汇水区、内流湖泊等组成的地表水网络,水系分析是对水系进行综合考察和研究的方法。

- 水系分类:根据水系的性质和地理位置,可以将其分为河川型水系、湖泊型水系和混合型水系。

- 水系地貌:水系地貌是由河流和其他地表水形成的地形,包括河流谷地、河谷、河岸、河床等。

- 水系的演变:水系的演变受降水、地形、地质等因素的影响,会发生分水和合水、淤积和冲刷等过程。

四、河流的利用与管理1. 河流的利用:河流是人类的重要水资源,被广泛用于供水、灌溉、工业生产和交通等方面。

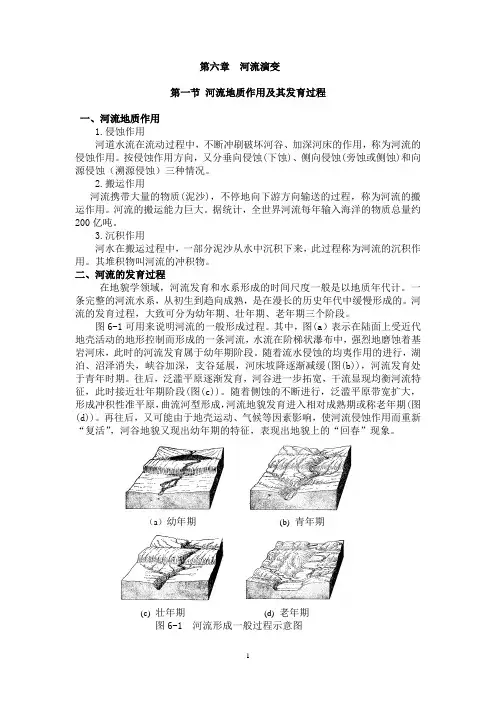

第六章河流演变第一节河流地质作用及其发育过程一、河流地质作用1.侵蚀作用河道水流在流动过程中,不断冲刷破坏河谷、加深河床的作用,称为河流的侵蚀作用。

按侵蚀作用方向,又分垂向侵蚀(下蚀)、侧向侵蚀(旁蚀或侧蚀)和向源侵蚀(溯源侵蚀)三种情况。

2.搬运作用河流携带大量的物质(泥沙),不停地向下游方向输送的过程,称为河流的搬运作用。

河流的搬运能力巨大。

据统计,全世界河流每年输入海洋的物质总量约200亿吨。

3.沉积作用河水在搬运过程中,一部分泥沙从水中沉积下来,此过程称为河流的沉积作用。

其堆积物叫河流的冲积物。

二、河流的发育过程在地貌学领域,河流发育和水系形成的时间尺度一般是以地质年代计。

一条完整的河流水系,从初生到趋向成熟,是在漫长的历史年代中缓慢形成的。

河流的发育过程,大致可分为幼年期、壮年期、老年期三个阶段。

图6-1可用来说明河流的一般形成过程。

其中,图(a)表示在陆面上受近代地壳活动的地形控制而形成的一条河流,水流在阶梯状瀑布中,强烈地磨蚀着基岩河床,此时的河流发育属于幼年期阶段。

随着流水侵蚀的均夷作用的进行,湖泊、沼泽消失,峡谷加深,支谷延展,河床坡降逐渐减缓(图(b)),河流发育处于青年时期。

往后,泛滥平原逐渐发育,河谷进一步拓宽,干流显现均衡河流特征,此时接近壮年期阶段(图(c))。

随着侧蚀的不断进行,泛滥平原带宽扩大,形成冲积性准平原,曲流河型形成,河流地貌发育进入相对成熟期或称老年期(图(d))。

再往后,又可能由于地壳运动、气候等因素影响,使河流侵蚀作用而重新“复活”,河谷地貌又现出幼年期的特征,表现出地貌上的“回春”现象。

(a)幼年期(b)青年期(c)壮年期(d)老年期图6-1 河流形成一般过程示意图严格说来,上述河流发育的三个阶段并不是时间概念,而只是把河流发育过程中出观的现象(地貌现象)概括为三个具有一定特征的阶段。

一般说来,一条发育历史较长、规模较大的河流,它的上游往往具有幼年期的特征,而中、下游则具有壮年期和老年期的特征。

河流地貌演变规律河流地貌演变规律如下:在各种地貌营力驱动下形成的地表形态都要经历一定的时间演化过程。

以河流作用形成的地貌为例,假定某一地区的原始地貌是一个简单的平原,这个平原经地壳运动而被抬升,抬升到一定的高度后转变为稳定状态。

在水流长期侵蚀下,地貌经历着一个地表起伏迅速增加短促的幼年期,一个地势起伏很大和地貌类型复杂的壮年期,一个地势逐渐变缓的过渡期和一个地面夷平为准平原,变化十分缓慢的老年期。

此后,地貌发展“回春”,进入新的发育旋回。

一、幼年期河流沿着被抬升的原始倾斜地面发育,开始时水文网稀疏,在河谷之间存在着宽广的分水地面(图a)。

随着河流的下切侵蚀,河流比降开始加大,坡折增多,横剖面呈“V”形,谷坡较陡。

坡顶与分水地面有一个明显的坡折,谷坡上的崩塌、坠落和滑坡很活跃(图b)。

后来,水系逐渐增多,地面分割加剧,河谷加深,较大的河流逐渐趋于均衡状态。

再后来,谷坡的剥蚀速度相对大于河流下切的速度,河谷不断展宽(图c)。

二、壮年期谷坡不断后退,使分水岭两侧的谷坡日益接近,终于相交,原来宽平的分水岭最后变成狭窄的岭脊(图d)。

但这时的谷坡仍然较陡峭,崩塌、滑坡过程仍然很活跃。

随着谷坡侵蚀过程的不断进行,谷坡逐渐减缓,山脊变得浑圆。

谷坡上部的岩屑通过土溜或土壤蠕动向下搬运,下坡的岩屑主要受流水片状冲刷和谷坡侵蚀,在谷坡下半部常形成凹形坡。

壮年期的主河一般都已趋于均衡状态。

到壮年期最后阶段,较小的支流也渐渐趋于平衡状态,这时的河谷比较开阔,山脊也浑圆低矮(图e)。

三、老年期河流停止下切侵蚀,分水岭将渐渐下降,地面呈微微起伏的波状地形。

河流蜿蜒曲折,河谷展宽,谷坡较稳定。

如果有局部坚硬岩石区,因抗侵蚀力强而保留有突出的山丘,孤立在周围平缓起伏的地形之上,称为侵蚀残丘。

整个地面称为准平原,它代表河流地貌发育一个旋回的终极阶段,然后进入下一个侵蚀旋回。

上述流水地貌的发育过程是一个理想的简化模式,将自然环境的演变视为小尺度的、不断起作用的过程。

地理微专题-水系演变的地理过程水系演变是地理学中一个重要的研究领域,也是人们对地球表面地理变化和自然地理环境认识的重要途径。

水系演变主要指在长时间尺度下,地球表面水系的形成、发展和变迁过程。

水系演变的地理过程包括河流的形成、断流、漫滩过程、河流流向的变化、河床沉积、冲刷作用等一系列的地理变化过程。

1. 水系演变的地理过程在地理学研究中,水系演变的地理过程是一个复杂的系统工程,它包括了多种地理形态变化的过程。

首先是河流的形成,河流是地球表面上最常见的水系。

常见的形成方式有降雨形成的暴洪型河流、融雪型河流和冰川型河流等。

其次是河流的断流,当气候变化或地质构造变化,或人类经济活动的影响,会导致河流的断流,这也是水系演变中一个重要的地理过程。

还有河流的流向变化,包括盆地河流、断层河流和扇形河流等。

河床的沉积和冲刷过程也是水系演变中的重要地理过程。

2. 水系演变的深度和广度在深度和广度的评估中,水系演变的地理过程必须从单一的地理过程深度剖析,同时也必须进行广度上的关联分析。

地理过程在深度上要细致观察其产生的原因、发展的过程、淘刷地貌的塑造、河流水系亚型的转变等。

在广度上还要和其他地理过程进行关联分析,比如地表径流和地下径流的产生过程、地质构造对水系演变的影响、生物活动对水系演变的影响等。

3. 对水系演变的理解与思考在水系演变的深度和广度评估中,我们可以更深入地理解水系演变的形成和发展规律,探索其与气候、地质和生态等地理要素之间的关系,从而全面、深刻地认识地球表面的水系变迁。

也可以从水系演变的地理过程中体会到自然地理环境的多样性和变化性,引发对人类与自然的关系、地球环境保护等方面的思考。

总结回顾水系演变的地理过程是一个复杂的系统工程,其深度和广度评估是地理学研究的重要内容。

在探讨水系演变的地理过程时,需要深入剖析单一地理过程,同时也要进行与其他地理过程的关联分析,才能全面、深刻地理解水系演变的规律和地球表面的地理环境变迁。

1河道历史演变概况嘉陵江是长江上游左岸的一条主要支流,发源于陕西风县东北的秦岭山脉,经阳平关流入四川。

经南充、武胜至合川,在重庆朝天门汇入长江,全长1119km,落差2300m,平均比降为2.05‰,流域面积159800km2,占长江流域的9%。

嘉陵江为长江右岸较大的支流,为典型的山区河流,其河岸组成较为坚硬,河床变形主要以推移质运动为主,悬移质几乎不参加造床。

河床年际间变化不大,年内冲淤演变较为明显,浅滩演变遵循“洪淤枯冲”的规律,深槽表现为“洪冲枯淤”。

山区河流典型的特征是水流急、流量变幅大,使得河床受到较大的水流作用力,上游来沙不易在河床中淤落,一般是通过河床断面向下游输送。

山区河流在构造初期河床一般表现为不同程度的下切,直至冲淤基本平衡。

总的看来,工程河段河型河势较为稳定,冲淤变化基本平衡。

2河道近期演变分析工程河段属于嘉陵江下游河段,河床组成大多为基岩,并夹有少量卵石,河床组成较为坚硬,水流对其侵蚀作用比较缓慢,对河床的演变起着一定的制约作用,所以多年来河床相对稳定。

工程河段河床覆盖层主要是沙卵石,冲淤变化以悬移质为主,一般汛期6~9月是悬移质集中淤积的时段,主要淤积部位在工程上游弯道的凸岸边滩、下游左岸积坝、宽阔河段的缓流区;汛后10月开始走沙,随着水位的消落,水流归槽,淤积泥沙逐渐被冲刷,年际间冲淤相对平衡,基本无累积性变化。

从实地勘踏以及地质钻孔资料来看,工程河段河床、河岸组成大多为基岩,并夹有少量卵石,河床组成较为坚硬,因而河道深泓平面摆动及纵向下切都受到了较大的制约。

由该段河道的河势、水势分析可知,嘉陵江河道比降较大,洪水期主流流速较大,泥沙难于在深槽内大量淤积,淤积部位主要还是在凸岸边滩或者回流区内。

近年来河道深泓线平面及纵向变化较小,基本保持稳定。

实地勘踏表明,河道深泓线以及主流线基本在河心靠近凹岸(右岸)一侧。

由于曲率半径较小,洪水期水流在此形成大片回流区,泥沙容易落淤,另外弯道环流的影响,也使大量的泥沙在凸岸边滩堆积。

xx古代xx水道变迁第一节xx河道变迁及其主要原因一历史xxxx的重大改道历史上黄河决口泛滥约1500次,较大的改道二、三十次,其中有六次重大改道。

战国前黄河基本呈漫流状态,自战国开始在下游筑堤形成河道。

1第一次重大改道:战国中期黄河下游大规模筑堤固定下来的河道是《汉书•地理志》河(简称“汉志河”),结束了多股分流局面,可称第一次改道。

由于春秋战国至西汉末黄河一直保持一定河形,史称为“大河故渎”,或“王莽河”、“王莽故渎”。

汉志河走向:古宿胥口(今河南浚县)-今濮阳西南—今馆陶县东北-临清南-德州东南-东光东-孟村北-黄骅西南入海。

2第二次重大改道:公元11年(王莽建国三年)黄河在今河北大名东决口,造成第二次重大改道。

公元69年王景治河,固定了河道。

王景河走向:今濮阳西南-范县北-莘县东-聊城南-禹城西-滨州北-利津东南入海。

3第三次重大改道:1048年(北宋庆历8年)河决澶州商胡埽(今濮阳东),为第三次重大改道。

河分北、东两条河道。

xx走向:今濮阳东-清丰东-馆陶东-临清西-故城东-武强东-青县东-静海西-天津西入海。

东流走向:①xx故道:基本与隋唐同。

②横陇故道:自今清丰县东与京东故道分出-南乐东-高唐西-陵县东-乐陵南-沾化北入海。

③二股xx:今南乐西-莘县西-入西汉大河故道-平原西-陵县北-乐陵南-庆云北-无棣入海。

4第四次重大改道:1128年(南宋建炎二年)人为决河于今滑县李固渡,大河由泗入淮,这是第四次重大改道。

干流走向:①1128年决口河道(xx):滑县-濮阳南-鄄城西-巨野东-嘉祥东-入泗水-由泗入淮。

()②1168年(金大定八年)黄河再次决口于李固渡,形成南流:长垣东北-东明南-定陶西-曹县南-砀山北-萧县北-经徐州,于邳县由泗入淮。

()③1180年(金大定二十年)河决卫州,东南经延津北-封丘南-兰考北-睢县南-商丘南-砀山北-经徐州由泗入淮。

5第五次重大改道:1232年人为决河于归德凤池口(今商丘西北),构成黄河第五次重大改道。