中医基础理论四诊

- 格式:ppt

- 大小:3.54 MB

- 文档页数:7

中医诊断知识点中医诊断的基本知识点:1. 四诊:望、闻、问、切是中医诊断疾病的基本方法,又称“四诊合参”。

2. 望诊:通过观察患者的神色、形态、舌象、脉象等来判断病情。

3. 闻诊:包括听声音和嗅气味,通过听患者的呼吸、语言、咳嗽等声音,以及嗅患者的口气、排泄物等气味来辅助诊断。

4. 问诊:询问患者的病史、症状、生活环境等信息,以了解病情。

5. 切诊:包括脉诊和按诊,脉诊是通过触摸脉象来了解病情,按诊是通过触摸患者的身体部位来判断病情。

6. 辨证论治:根据四诊收集的资料,进行综合分析,辨清疾病的病因、病机、病性、病位,以及正邪关系,然后确定治疗原则和方法。

7. 舌象:舌象是中医诊断中的重要内容,包括舌质、舌苔、舌下脉络等,不同的舌象反映了不同的病情。

8. 脉象:脉象是中医切诊的重要内容,包括浮沉、迟数、虚实等,不同的脉象反映了不同的病情。

9. 证候:证候是对疾病过程中某一阶段病理本质的概括,包括病因、病位、病性和正邪盛衰等内容。

其中脉象是指医生通过手指触摸患者的脉搏,感知脉象的变化,从而了解患者的病情和身体状况。

脉象的分类有很多种,以下是一些常见的脉象分类:1. 浮脉:脉象轻取即得,重按稍减而不空,举之有余,按之不足。

2. 沉脉:脉象轻取不应,重按始得,举之不足,按之有余。

3. 迟脉:脉象一息不足四至(每分钟少于 60 次)。

4. 数脉:脉象一息五至以上(每分钟 90 次以上)。

5. 虚脉:脉象三部脉举按皆无力,隐隐蠕动于指下。

6. 实脉:脉象三部脉举按皆有力。

7. 滑脉:脉象往来流利,应指圆滑,如盘走珠。

8. 涩脉:脉象往来艰涩,迟滞不畅,如轻刀刮竹。

9. 弦脉:脉象端直而长,如按琴弦。

这些分类只是一些基本的脉象类型,实际上脉象的表现非常复杂,需要医生通过长期的临床实践和经验积累才能准确判断。

同时,脉象也需要结合其他诊断方法,如望诊、闻诊、问诊等,综合分析病情,才能做出准确的诊断。

如果你对脉象感兴趣,建议你向专业的中医医生咨询,以获取更详细和准确的信息。

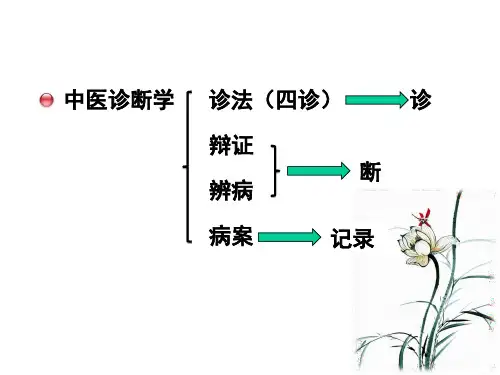

《中医诊断学》四诊中医诊断学是中医学的基本理论之一,它主要通过四诊法对病人的脉搏、舌身、面色和问诊进行全面而细致的观察,以确定病人的病因、病机和病情,从而制定出相应的治疗方案。

四诊法包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

首先是望诊。

中医通过观察病人的面色、精神状态、舌质和舌苔、眼底、毛发和皮肤等来推断病人的健康状况。

例如,面色苍白可能代表了血虚,面色红润则可能是由于阳气亢盛;舌苔薄白可能是脾胃虚弱,舌苔厚腻则可能是湿热内蕴等。

通过望诊,中医可以了解到病人的机体情况,辅助判断疾病的发展程度及病因。

其次是闻诊。

中医通过听病人的声音、呼吸声和腹部及其他部位的音响来了解病情。

例如,嗽声重、伴有痰中带血可能是肺部感染,腹部听到肠鸣音减弱可能是肠道功能紊乱等。

闻诊可以帮助中医进一步确定病人的病机,例如感染、阻塞或湿热等。

接下来是问诊。

中医医生会询问病人的主诉、症状、发病时间和病程、饮食习惯、排泄情况、睡眠情况以及其他和疾病有关的信息。

通过与病人的交流,中医可以进一步了解病人的疾病背景和身体状况,从而指导针对性的治疗。

最后是切诊。

中医通过触摸病人的脉搏,了解脉搏的频率、强弱、滑涩和力度等来判断病人的脉象。

中医讲究“闻其声、观其色、察其形”,通过触诊脉搏不仅可以了解病人的脉象特点,还可以判断病人的脏腑功能状态以及气血阴阳等各种生理参数的变化。

综上所述,中医诊断学包括望诊、闻诊、问诊和切诊四个方面的内容,通过对病人的面色、舌质、声音、脉搏和病史等方面的观察和询问,中医可以综合判断病人的病因、病机和病情,并制定出相应的治疗方案。

这种综合诊断方法有助于中医医生在临床实践中准确诊断病症,从而更好地指导治疗,提高治疗效果。

中医诊断学是中医学中不可或缺的重要内容,它的理论与实践将继续为人类健康事业作出重要贡献。

除了四诊法外,中医诊断学还包括辨证论治和病机分析等内容。

辨证论治是指根据四诊观察到的病人的症状、病理变化以及病机,通过辨证分型进而确定治疗方法和药物选择,是中医治疗的核心部分。

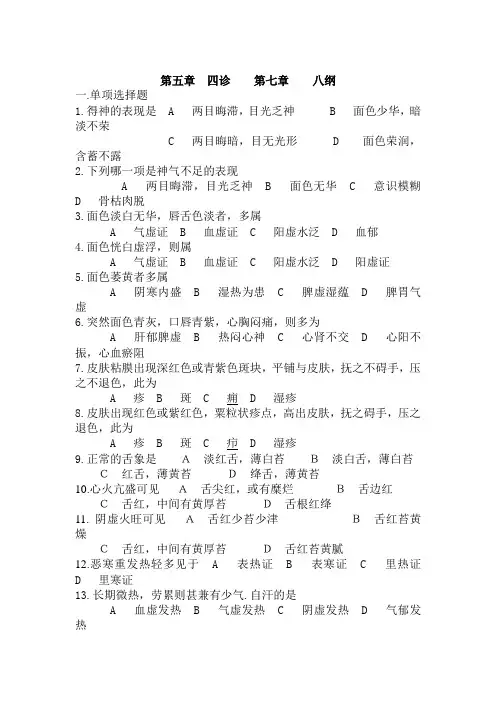

第五章四诊第七章八纲一.单项选择题1.得神的表现是 A 两目晦滞,目光乏神 B 面色少华,暗淡不荣C 两目晦暗,目无光形D 面色荣润,含蓄不露2.下列哪一项是神气不足的表现A 两目晦滞,目光乏神B 面色无华C 意识模糊D 骨枯肉脱3.面色淡白无华,唇舌色淡者,多属A 气虚证B 血虚证C 阳虚水泛D 血郁4.面色恍白虚浮,则属A 气虚证B 血虚证C 阳虚水泛D 阳虚证5.面色萎黄者多属A 阴寒内盛B 湿热为患C 脾虚湿蕴D 脾胃气虚6.突然面色青灰,口唇青紫,心胸闷痛,则多为A 肝郁脾虚B 热闷心神C 心肾不交D 心阳不振,心血瘀阻7.皮肤粘膜出现深红色或青紫色斑块,平铺与皮肤,抚之不碍手,压之不退色,此为A 疹B 斑C 痈D 湿疹8.皮肤出现红色或紫红色,粟粒状疹点,高出皮肤,抚之碍手,压之退色,此为A 疹B 斑C 疖D 湿疹9.正常的舌象是A淡红舌,薄白苔B淡白舌,薄白苔C红舌,薄黄苔D绛舌,薄黄苔10.心火亢盛可见A舌尖红,或有糜烂B舌边红C舌红,中间有黄厚苔D舌根红绛11. 阴虚火旺可见A舌红少苔少津B舌红苔黄燥C舌红,中间有黄厚苔D舌红苔黄腻12.恶寒重发热轻多见于 A 表热证 B 表寒证 C 里热证D 里寒证13.长期微热,劳累则甚兼有少气.自汗的是A 血虚发热B 气虚发热C 阴虚发热D 气郁发热14.寒热往来无定时多见于A 太阳病B 阳明经证C 阳明腑实证D 少阳病15.自汗多见于A 气虚证 B 阴虚证 C 阳盛实证 D 湿热证16.瘀血致痛的特点 A 胀痛 B 灼痛 C 刺痛 D 酸痛17.头两侧痛,则病在 A 太阳经 B 阳明经 C 少阳经 D 厥阴经18.有“胃气”的脉象,最突出特点是A和缓有力B节律整齐C不浮不沉D不滑不涩19.有“神气”的脉象,最突出的特点是A不浮不沉B和缓有力C从容有节,不徐不疾D尺脉有力,沉取不绝20.有根的脉象,最突出的特点是A不长不短B节律整齐C柔和有力D尺脉有力,沉取不绝21.病人风寒表实证可见脉象为A浮数脉B浮紧脉C浮缓脉D沉紧脉22.表热证可见脉象为A浮数脉B浮紧脉C浮缓脉D沉紧脉23.沉细数脉的主病是A肝郁气滞B寒凝血瘀C阴虚内热D脾虚湿盛24.脉体宽大,充实有力,来盛去衰,此脉象为A 浮脉B 沉脉C 洪脉D 滑脉25.脉细如线,但应指明显的脉象是A 濡脉B 细脉C 弱脉D 微脉26.往来流利,应指圆滑,如盘走珠的脉象是A 洪脉B 大脉C 滑脉D 弦脉27.端直以长,如按琴弦的脉象是 A 洪脉 B 大脉 C 滑脉 D 弦脉28.绷急弹指,状如牵绳转索的脉象是 A 弦脉 B 紧脉 C 滑脉D 细脉29. 在脉象上,促脉、结脉、代脉的共同点是A 脉来较缓B 脉来较数C 止有定数D 脉来有止30.区别表证与里证,最主要的是A 表证脉象浮,里证脉象沉B 表证为新病,里证为内伤久病C 表证较轻浅,里证较深重D 表证寒热并见,里证寒热独见31.“寒热”是A 辨病因的纲领B 辨正邪的纲领C 辨病位的纲领D 辨病性的纲领32. .阳证一般不出现于下列哪项A 心烦不宁B 淡白舌C 发热口苦D 脉数有力33. “实”的含义主要是指A 体质壮实B 正气旺盛C 阳邪中人D 邪气盛实34.“虚”的含义主要是指A 虚邪中人B 邪气不盛C 正气亏虚D 气血亏虚35.下列哪项不属实证范畴A 虫积B 痰湿C 血瘀D 津液不足36.下述哪种情况多为虚证A 体质壮实B 病情激剧C 先天不足D 新起暴病37.“大实有羸状”“至虚有盛候”是说明下述哪项A 虚实转化B 寒热转化C 虚实真假D 寒热真假38.月经两月一行的称A 居经B 激经C 并月D 避年39.舌红苔黄而干,主病:A 寒证 B 里热证 C 表热证 D 虚热证40. 脉细数,主病:A 表热证 B 热毒证 C 痰热证 D 虚热证二.多项选择题1.面色发赤所主的病证包括A 热证B 气虚证C 血瘀证D 湿证E 戴阳证2.面色发黄所主的病证包括A 失血证B 亡阳证C 脾虚证D 湿证E 疼痛证3.面色发白所主的病征A 惊风B 虚证C 寒证D 失血证E 气滞证4.面色发青所主的病证A 寒证B 惊风证C 血瘀证D 痛证E 失血证5.面色发黑所主的病征A 肾虚证B 寒证C 水饮证D 血瘀证E 气滞证6.面色发青与发黑所主的病征中相同的是A 寒证B 失血证C 血瘀证D 湿证E 肾虚证7.在疾病状态下,语声高亢洪亮有力,声音连续者,多属A 虚证B 实证C 热证D 阴证E 寒证8.表现为语声低微细弱,懒言而沉静,声音断续者,多属A 实证B 阳证C 虚证D 寒证E 热证9.滑脉多见于 A 痰饮 B 食滞 C 实热证 D 表证 E 妊娠10.涩脉多见于 A 气滞 B 血瘀 C 精亏本 D 痰食内停 E 血少11.细脉的主病有 A 虚证 B 湿证 C 宿食 D 痛证 E 阳热证三.填空:1.四诊合参是指将、、、四种诊法有机地结合起来,才能全面、系统、准确地进行诊断。

中医四诊的古句

(原创实用版)

目录

1.中医四诊简介

2.中医四诊的内容

3.古句的意义

4.古句的应用

正文

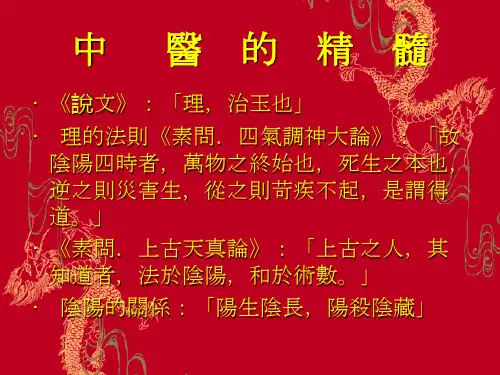

一、中医四诊简介

中医四诊,又称“四诊合参”,是中医诊断疾病的基本方法,包括望、闻、问、切四个方面。

这一诊断方法最早见于《黄帝内经》,是我国古代医学家在长期医疗实践中总结出来的宝贵经验。

二、中医四诊的内容

1.望诊:通过观察患者的面色、舌质、舌苔、眼底、脉象等,了解患者的外在表现,判断脏腑气血的盛衰。

2.闻诊:通过嗅闻患者的口气、汗味、尿味、排泄物等,了解患者的体味变化,判断脏腑功能的正常与否。

3.问诊:通过询问患者的病史、症状、生活习惯等,了解患者的内在感受,判断疾病的病位和病性。

4.切诊:通过触摸患者的脉搏,了解脏腑气血的运行状况,判断疾病的轻重和预后。

三、古句的意义

关于中医四诊,古人曾留下许多经典古句,如“望闻问切,医之四诊;辨证论治,药之四性”。

这些古句高度概括了中医四诊的重要性,强调了

诊断和治疗的紧密关系。

四、古句的应用

古句“望闻问切,医之四诊;辨证论治,药之四性”为中医学者提供了诊断和治疗疾病的基本原则。

在实际临床中,医生需运用四诊合参,全面了解患者的病情,并结合患者的体质、脏腑气血状况等,进行辨证论治,选择适当的药物和治法,以达到治愈疾病的目的。

中医四诊标准

中医四诊包括望、闻、问、切四个部分。

1. 望诊:望诊是中医四诊的第一步,也是最为直观和重要的步骤。

望诊主要是通过观察患者的神态、面色、舌苔、排出物等方面来判断病情。

例如,如果一个患者面色发黄、枯槁无光,那么中医大夫可能会判断这个患者脾虚失运,气血不足。

2. 闻诊:闻诊包括听声音和嗅气味两个方面。

听声音是指诊察患者的呼吸、咳嗽、呕吐、喷嚏、肠鸣等各种声响。

嗅气味则是指通过嗅觉来观察患者身体散发的气味,例如是否有口臭、体臭等。

3. 问诊:问诊是中医大夫通过询问患者或家属来了解患者的病情、症状、既往病史等信息的过程。

在这个过程中,中医大夫会询问患者的不适症状、持续时间、程度等,以及是否有家族病史、饮食偏好等。

4. 切诊:切诊是中医四诊的最后一步,也是最为独特和神奇的一步。

切诊主要是通过触摸患者的脉搏来了解患者的病情和体质。

通过切脉,中医大夫可以判断出患者的寒热虚实、气血阴阳等情况,进而制定出相应的治疗方案。

以上就是中医四诊的标准步骤,通过这四个步骤的观察和分析,中医大夫可以全面了解患者的病情和体质,从而制定出更为准确和有效的治疗方案。

中医四诊诊法是中医诊查疾病,收集病情资料的基本方法,包括望、闻、问、切四法,简称“四诊”。

四诊所搜集的病情资料是疾病表现出的各种异常现象.一、望诊望诊是指医生对病人神、色、形态、五官、舌象等进行有目的的观察,借以了解健康状况,测知病情的方法.望诊的内容主要包括望神、望色、望形态、望头面五官、望舌、望皮肤、望小儿食指络脉,望二阴和望排出物等.1。

望神望神是通过观察神的得失有无,以分析病情及判断病情及判断预后等的诊察方法。

神具体反映在人的目光、面色、表情、神识、言语、体态等方面,这是望神的主要内容。

望神主要观察以下几种情况:(1)得神(2)少神(3)失神(4)假神(5)神智错乱2。

望色望色是通过观察面部与肌肤的颜色和光泽,以了解病情的诊察方法.望色以望面部气色为主,兼顾肌肤、口唇、爪甲等。

忘面色包括常色与病色.常色包括主色、客色。

(1)主色是个体一生基本不变的面色,也称正色或本色。

(2)客色是指随生活环境以及劳作等因素而发生相应变化的面色。

病色即是疾病状态下面部色泽的异常变化。

观察病色关键在于辨别五色善恶及五色主病。

(1)五色善恶:凡五色光明润泽者为善色,说明虽病而脏腑精气血未衰,预后良好;凡五色枯槁晦暗者为恶色,提示病情加重,脏腑精气衰败,气血阴阳亏虚,胃气已衰,多预后不佳。

察五色善恶时,不论何色,皆以病色明润含蓄还是晦暗暴露为区分要点。

(2)五色主病:五色即青、赤、黄、白、黑,五色变化见于面部,可反映不同脏腑的病变及病邪的性质。

3。

望形态形指形体,态指姿态.望形态是通过观察病人之形体胖瘦强弱及动静姿态,以诊断疾病的方法.望形态包括:形体和姿态。

(1)望形体:指观察人形体之胖瘦强弱及体质形态等,以诊断疾病的方法。

望形体时应注意观察形体的强弱胖瘦与体质的差别。

(2)望姿态:通过观察病人的动静状态及肢体动作和体位,以诊断疾病的方法.望姿态时主要观察病人的行、坐、卧、立时的动作与体态,并应结合其他诊法进行辩证。