初中物理物态变化知识点拓展:利用物态变化解释自然现象

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

初中物理物态变化知识点总结8篇篇1一、物态变化概述在物理学中,物态变化指的是物质在受到外界条件(如温度、压力等)影响时,由一种物态转变为另一种物态的过程。

在初中的物理学习中,我们主要接触到的物态变化包括熔化、凝固、汽化、液化、升华和凝华等。

二、具体知识点详解1. 熔化与凝固熔化是指物体由固态转变为液态的过程,凝固则是液体转变为固体的过程。

这两个过程的关键都在于温度。

例如,金属加热至熔点后,会由固态转变为液态;而当液态的金属冷却至凝固点时,则会转变为固态。

2. 汽化与液化汽化是液体转化为气体的过程,其中又可以分为蒸发和沸腾两种形式。

蒸发是在任何温度下都能进行的,而沸腾则需要达到一定的温度。

液化则是气体转变为液体的过程,通常需要通过降低温度和/或增加压力来实现。

3. 升华与凝华升华是指固体不经过液体阶段直接变为气体的过程,而凝华则是气体不经过液体阶段直接变为固体的过程。

这两个过程通常在温度和压力的变化下发生,且多见于一些特殊的物质。

三、物态变化中的热量交换在物态变化过程中,往往会伴随着热量的交换。

例如,熔化、汽化和升华过程需要吸收热量,而凝固、液化和凝华则释放热量。

这种热量的交换对于理解和描述物态变化过程至关重要。

四、物态变化在生活中的应用物态变化在日常生活中的应用非常广泛。

例如,金属冶炼过程中就涉及到了熔化和凝固的物态变化;天气变化中的雨、雪、霜、露等则涉及到汽化、液化和凝华等物态变化。

了解这些物态变化原理,不仅可以帮助我们更好地理解自然现象,还可以应用于实际生活中。

五、实验与观察在物态变化学习中的重要性学习物态变化的过程中,实验与观察起着至关重要的作用。

通过实验,我们可以直观地观察到物态变化的过程,理解其原理。

同时,实验还可以帮助我们验证和理解理论知识,加深对物态变化的认识。

六、总结物态变化是物理学中的基础知识点,对于初中生的物理学习具有重要意义。

掌握物态变化的概念、原理和应用,不仅可以更好地理解自然现象,还可以应用于实际生活中。

初中物理物态变化知识点总结6篇第1篇示例:初中物理中,物态变化是一个重要的知识点,涉及到物质的性质和变化规律。

掌握物态变化知识对学生理解物质的特性和应用有着重要意义。

下面就初中物理物态变化知识点进行总结,希望对学生们的学习有所帮助。

一、固体、液体和气体1. 固体:固体是物质的一种状态,其特点是分子之间的间距较小、排列有序,并且几乎不具有自由流动的性质。

常见的固体有冰、铁、石头等。

2. 液体:液体是物质的一种状态,其特点是分子间的间距较大,可以流动但不会散开。

常见的液体有水、酒精等。

3. 气体:气体是物质的一种状态,其特点是分子之间的间距非常大,可以流动并且会扩散。

常见的气体有空气、氧气等。

二、物态变化的基本过程1. 凝固:物质由液体状态转变为固体状态的过程称为凝固。

在凝固过程中,物质的分子会由无序排列转变为有序排列,并且释放出一定的热量。

2. 溶解:溶解是指固体溶解于液体中的过程。

在溶解过程中,固体分子会和液体分子相互作用,形成一个稳定的溶液。

3. 沸腾:液体变成气体的过程称为沸腾。

在沸腾过程中,液体分子会受热膨胀,并且逐渐变成气体分子释放到空气中。

4. 气化:固体或液体变成气体的过程称为气化。

气化包括升华和蒸发两种方式,它们都是物质从固体或液体状态转变为气体状态的过程。

三、物态变化的影响因素1. 温度:温度是影响物态变化的重要因素之一。

通常来说,温度升高会促使物质发生相应的变化,比如冰变成水,水变成蒸汽等。

2. 压力:压力对物态变化也有明显的影响。

在一定温度下,增加物质的压力会促使液体变成固体或气体变成液体。

3. 物质本身的性质:不同的物质由于其特有的分子结构和相互作用力,其物态变化的条件和规律也会有所不同。

四、物态变化的应用1. 冰冻食品:利用凝固的特性,将食品冷冻保存,可以延长其保鲜期。

2. 天然气提取:通过气化过程,可以从天然气中提取出液态气体,便于储存和运输。

3. 溶液制备:通过溶解过程,可以将一些化学品溶解于水中,制备出各种溶液用于实验或工业生产等。

初中物理物态变化知识点物态变化是物质由一种物态转变为另一种物态的过程,主要包括固态、液态和气态之间的相互转变。

以下是初中物理物态变化的主要知识点:一、固态到液态的物态变化:1.熔化:当物质受到热或其他因素的作用时,固态物质的分子振动增大,突破了分子间的结构力,使得物质表面开始融化,并最终变为液态。

二、液态到固态的物态变化:1.凝固:当物质受到冷或其他因素的作用时,液态物质的分子振动减小,逐渐靠近,从而形成新的分子结构,使得物质逐渐凝固为固态。

三、液态到气态的物态变化:1.蒸发:当液体受热或其他因素的作用时,分子的热运动增强,一部分分子能量足够大而能够克服液体表面的吸附力,从液体表面跳出变为气体,这个过程称为蒸发。

2.沸腾:当液体受热到一定程度时,液体内部也会产生气泡,并从液体底部不断冒出,液体不断汽化并产生大量气体的过程称为沸腾。

四、气态到液态的物态变化:1.冷凝:当气体受冷或其他因素的作用时,分子的热运动减弱,分子之间的吸引力增强,使得气体分子逐渐靠近并形成液体,这个过程称为冷凝。

五、固态到气态的物态变化:1.升华:一些固态物质在一定温度下直接从固态转变为气态,而不经过液态的过程。

在升华过程中,固态物质的分子直接从固体表面脱离,转变为气体。

六、气态到固态的物态变化:1.凝结:气体遇冷或其他因素的作用时,分子速度减慢,分子间的吸引力增强,从而使气体中的分子逐渐靠近并形成固体结构,这个过程称为凝结。

初中物理中常见的物态变化实例有:1.熔化:冰块融化为水;2.凝固:水凝固为冰块;3.蒸发:水中的水分在太阳的照射下逐渐蒸发;4.沸腾:水在经过加热后开始沸腾;5.冷凝:水蒸气遇冷凝结成水滴;6.升华:固态干冰直接从固态转变为气态;7.凝结:水蒸气遇冷凝结成云雾。

八年级物理物态变化知识点总结物理学是一种自然科学,注重于研究物质、能量、空间、时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。

接下来在这里给大家分享一些关于八年级物理物态变化知识点,供大家学习和参考,希望对大家有所帮助。

八年级物理物态变化知识点篇一一、科学探究:熔点与沸点重点:知道熔化、汽化现象及其产生条件。

难点:能把生活现象和自然现象与物质的熔点和沸点联系起来。

疑难解疑:1.由固态变成液态的过程叫熔化,熔化的条件是吸热。

2.根据固体熔化过程中温度变化情况不同,将固体分为晶体和非晶体两大类。

A. 一类固体在刚吸热时温度升高,并不熔化,但当温度升高到某一值时虽然继续吸热但温度不变,同时固体越来越少,液体越来越多,一直到固态完全转化为液态时温度才继续升高。

这一类固体被称为晶体。

熔化时不变的温度被称为熔点。

B. 另一类固体吸热温度持续升高,在升温的过程中逐渐变软、变稀变为液态,这一类固体被称为非晶体。

非晶体没有熔点。

3.由液态变为气态的过程叫汽化。

汽化的条件是吸热。

4.汽化分为两种方式:蒸发和沸腾。

一、科学探究:熔点与沸点重点:知道熔化、汽化现象及其产生条件。

难点:能把生活现象和自然现象与物质的熔点和沸点联系起来。

疑难解疑:1.由固态变成液态的过程叫熔化,熔化的条件是吸热。

2.根据固体熔化过程中温度变化情况不同,将固体分为晶体和非晶体两大类。

A. 一类固体在刚吸热时温度升高,并不熔化,但当温度升高到某一值时虽然继续吸热但温度不变,同时固体越来越少,液体越来越多,一直到固态完全转化为液态时温度才继续升高。

这一类固体被称为晶体。

熔化时不变的温度被称为熔点。

B. 另一类固体吸热温度持续升高,在升温的过程中逐渐变软、变稀变为液态,这一类固体被称为非晶体。

非晶体没有熔点。

3.由液态变为气态的过程叫汽化。

汽化的条件是吸热。

4.汽化分为两种方式:蒸发和沸腾。

二、物态变化中的吸热过程重点:熔化、汽化是吸热过程,汽化两种方式之间的区别。

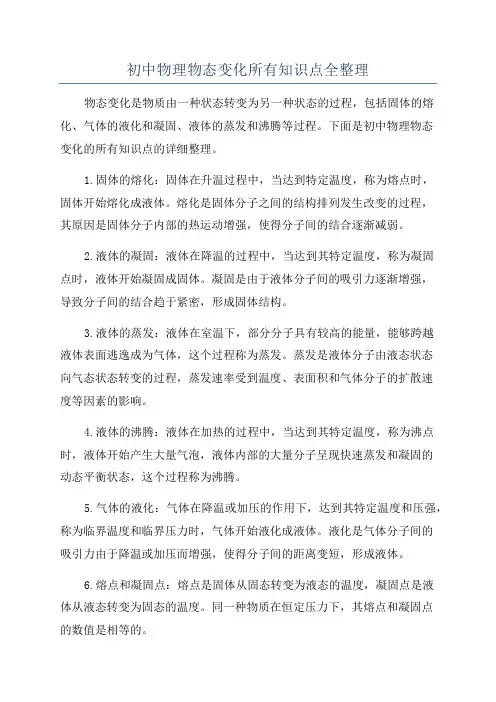

初中物理物态变化所有知识点全整理物态变化是物质由一种状态转变为另一种状态的过程,包括固体的熔化、气体的液化和凝固、液体的蒸发和沸腾等过程。

下面是初中物理物态变化的所有知识点的详细整理。

1.固体的熔化:固体在升温过程中,当达到特定温度,称为熔点时,固体开始熔化成液体。

熔化是固体分子之间的结构排列发生改变的过程,其原因是固体分子内部的热运动增强,使得分子间的结合逐渐减弱。

2.液体的凝固:液体在降温的过程中,当达到其特定温度,称为凝固点时,液体开始凝固成固体。

凝固是由于液体分子间的吸引力逐渐增强,导致分子间的结合趋于紧密,形成固体结构。

3.液体的蒸发:液体在室温下,部分分子具有较高的能量,能够跨越液体表面逃逸成为气体,这个过程称为蒸发。

蒸发是液体分子由液态状态向气态状态转变的过程,蒸发速率受到温度、表面积和气体分子的扩散速度等因素的影响。

4.液体的沸腾:液体在加热的过程中,当达到其特定温度,称为沸点时,液体开始产生大量气泡,液体内部的大量分子呈现快速蒸发和凝固的动态平衡状态,这个过程称为沸腾。

5.气体的液化:气体在降温或加压的作用下,达到其特定温度和压强,称为临界温度和临界压力时,气体开始液化成液体。

液化是气体分子间的吸引力由于降温或加压而增强,使得分子间的距离变短,形成液体。

6.熔点和凝固点:熔点是固体从固态转变为液态的温度,凝固点是液体从液态转变为固态的温度。

同一种物质在恒定压力下,其熔点和凝固点的数值是相等的。

7.沸点和凝结点:沸点是液体从液态转变为气态的温度,凝结点是气体从气态转变为液态的温度。

同一种物质在恒定压力下,其沸点和凝结点的数值是相等的。

通过了解以上物态变化的知识点,我们可以更加深入地理解物质在不同条件下的性质和行为。

这些内容是理解物质状态变化和热学原理的基础,也是研究物质的相关性质和应用的重要基础。

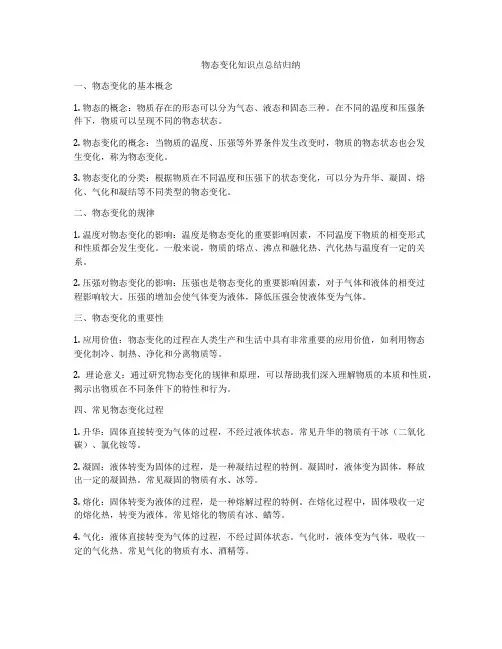

物态变化知识点总结归纳一、物态变化的基本概念1. 物态的概念:物质存在的形态可以分为气态、液态和固态三种。

在不同的温度和压强条件下,物质可以呈现不同的物态状态。

2. 物态变化的概念:当物质的温度、压强等外界条件发生改变时,物质的物态状态也会发生变化,称为物态变化。

3. 物态变化的分类:根据物质在不同温度和压强下的状态变化,可以分为升华、凝固、熔化、气化和凝结等不同类型的物态变化。

二、物态变化的规律1. 温度对物态变化的影响:温度是物态变化的重要影响因素,不同温度下物质的相变形式和性质都会发生变化。

一般来说,物质的熔点、沸点和融化热、汽化热与温度有一定的关系。

2. 压强对物态变化的影响:压强也是物态变化的重要影响因素,对于气体和液体的相变过程影响较大。

压强的增加会使气体变为液体,降低压强会使液体变为气体。

三、物态变化的重要性1. 应用价值:物态变化的过程在人类生产和生活中具有非常重要的应用价值,如利用物态变化制冷、制热、净化和分离物质等。

2. 理论意义:通过研究物态变化的规律和原理,可以帮助我们深入理解物质的本质和性质,揭示出物质在不同条件下的特性和行为。

四、常见物态变化过程1. 升华:固体直接转变为气体的过程,不经过液体状态。

常见升华的物质有干冰(二氧化碳)、氯化铵等。

2. 凝固:液体转变为固体的过程,是一种凝结过程的特例。

凝固时,液体变为固体,释放出一定的凝固热。

常见凝固的物质有水、冰等。

3. 熔化:固体转变为液体的过程,是一种熔解过程的特例。

在熔化过程中,固体吸收一定的熔化热,转变为液体。

常见熔化的物质有冰、蜡等。

4. 气化:液体直接转变为气体的过程,不经过固体状态。

气化时,液体变为气体,吸收一定的气化热。

常见气化的物质有水、酒精等。

5. 凝结:气体转变为液体或固体的过程。

大气中的水蒸气冷凝成液态水或固态水(雾凇、冰雹)等现象都是凝结过程的体现。

五、常见物质物态变化的实验及示意1. 水的物态变化实验(1)冰的熔化实验:将一块冰放在温度较高的环境中,观察冰的表面逐渐出现水滴,最终冰完全融化为水的过程。

2.凝华:物质由气态直接变为固态,凝华过程放热常见实例:◆北方秋冬两季早晨出现霜◆窗玻璃上出现冰花◆树枝上出现雾凇九.常见的自然现象◆云:白天气温较高,地表水大量蒸发,因此空气中含有大量的水蒸气。

这时候水蒸气上升到冷的高空以后,一部分液化成为小水滴,一部分凝华成小冰晶,天空中的云就是由大量的小水滴和小冰晶组成的。

(液化以及凝华)◆露:天气较热时,空气中的水蒸气清晨前遇到温度较低的树叶、花草等,液化成小水珠附在它们的表面,这就是露。

(液化)◆雹:在夏季,上升气流很强,也很不稳定。

小水滴在空气对流中受冷凝固成小冰雹块,小冰雹块在流动过程中又与小冰晶、小水滴合并,形成大冰块,当这样的大冰块增大到一定程度时,气流无法支持,就降落到地面形成冰雹。

(凝固)◆霜:夜晚,气温降到0℃以下时,地面附近的水蒸气遇到地面上冷的物体,凝华为冰花附在物体上,这就是霜。

(凝华)◆雪:当云中的小水滴不断蒸发成水蒸气再凝华成小冰晶,下落过程中温度低于或接近0℃就形成六角形的冰花,冰花聚集在一起,形成雪片或者雪团降落下来,这就是雪。

(凝华)◆雾:空气中如果有较多的浮尘,水蒸气遇冷液化成小水珠附在浮尘上,和浮尘一起漂浮在空气中,这就是雾(液化)。

◆雨:当云越聚越多,越聚越厚的时候,就要开始下落,在下落过程当中随着温度升高,云中的小冰晶熔化成小水滴,与云中原有的小水滴一起降落到地面上,这就是雨。

(熔化)十.生活中常见的物态变化现象1、冬天嘴呼出的“白气”的形成—液化2、雾的形成—液化3、露的形成—液化4、霜的形成—凝华5、用久日光灯管变黑—先升华后凝华6、冰镇啤酒瓶“冒汗”—液化7、用久的电灯的灯丝变细—升华 8、天空中云的形成—液化和凝华9、舞台上干冰形成的白雾—先升华后液化 10、冰棒冒“白气”—液化11、烧开水时,水面冒出的“白气”—先汽化后液化12、冰棒纸上结的“霜”—凝华 13、碘变成紫色的气体—升华14、卫生球变小了—升华 15、夏天衣服被晒干—汽化。

初中物理物态变化所有知识点全整理(优秀7篇)液体温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。

使用温度计前应先观察它的量程和分度值。

温度计的使用方法:(1)温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁。

(2)要等温度计的示数稳定后再读数;(3)读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与液柱的上表面相平。

物态变化:(1)熔化:固→液,吸热(冰雪融化)(2)凝固:液→固,放热(水结冰)(3)汽化:液→气,吸热(湿衣服变干)(4)液化:气→液,放热(液化气)(5)升华:固→气,吸热(樟脑丸变小)(6)凝华:气→固,放热(霜的形成)晶体、非晶体的熔化图像:液体沸腾的条件:(1)达到沸点(2)继续吸热自然界水循环现象中的物态变化:(1)雾、露――――液化(2)雪、霜――――凝华使气体液化的途径:(1)降低温度(2)压缩体积公式学习,物理钥匙篇二每一个公式都有一定的适用范围,不能乱用,每一个字母都有着特定含义,需要理解:例如p=F/S中“S”指两物全接触的公共面积,这个公式既适用于固体,也可适用于液体和气体,而p=ρ物gh来说适用范围就更小,只适用规则固体物体放在水平面上产生的压强。

我们面对每一个公式不能机械记忆其等量关系,建议应从以下五个方面进行扩展,这样才能形成知识体系,提升学习物理的效率。

1、根据公式想物理概念,对于ρ=m/V,v=s/t,p=F/s,W=F·s,可以记:单位体积物体的质量叫物质的密度。

2、根据公式记单位,记住物理量的国际单位、常用单位、单位进率。

3、根据公式想变形公式,多进行这样的训练有利于扩展思维,提高分析问题的能力。

4、根据公式记影响物理量的因素,例如从f=Fμ记影响滑动摩擦力大小因素是压力大小和接触面的粗糙程度,且成正比,又如通过p=F/S记影响压强大小的因素,其实质是乘积式或比值式的物理量都可以采用这种方法。

5.通过公式想实验公式是实验的原理所在,从公式中想所要测的物理量,从所测物理量想所需的实验器材,再进一步想实验过程,操作过程中的注意事项。

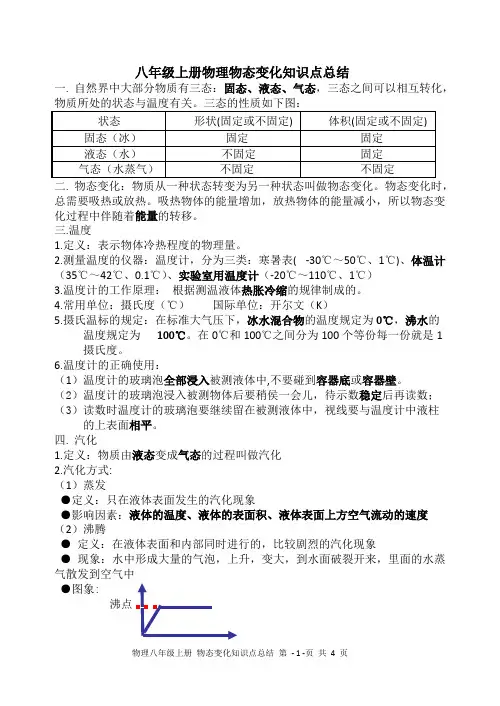

第三章物态变化1.了解:温度的概念;温度计的工作原理;物态变化概念;晶体和非晶体的区别。

2.会:使用温度计和体温计测量温度;分析物态变化种类;利用理论解释自然现象。

3.理解:熔化和凝固概念;晶体的熔化过程及规律;汽化和液化的概念;沸点与大气压强的关系;升华和凝华规律。

4.掌握:熔化和凝固过程的吸放热;沸腾和蒸发的规律;影响蒸发的三种因素;汽化和液化过程的吸放热;升华和凝华过程的吸放热。

5.能:分析物态变化的类型。

6.认识:生活中的熔化和凝固现象;生活中的汽化和液化现象;升华和凝华现象。

★知识点一:温度与温度测量1.温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量。

我们常说热的物体温度高,冷的物体温度低,如果两个物体冷热程度一样,它们的温度相同。

2.摄氏温度:用“℃”表示,读作**摄氏度。

在一个标准大气压下,冰水混合物的规定为0℃,沸腾的水的温度规定为100℃,然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

0℃以下读作负**摄氏度或零下**摄氏度(如-10℃,读作负10摄氏度或零下10摄氏度)。

3.温度计:温度计是利用液体的热胀冷缩原理制成的。

温度计的构成:玻璃泡、玻璃管、水银和刻度。

常见温度计如图(1)所示。

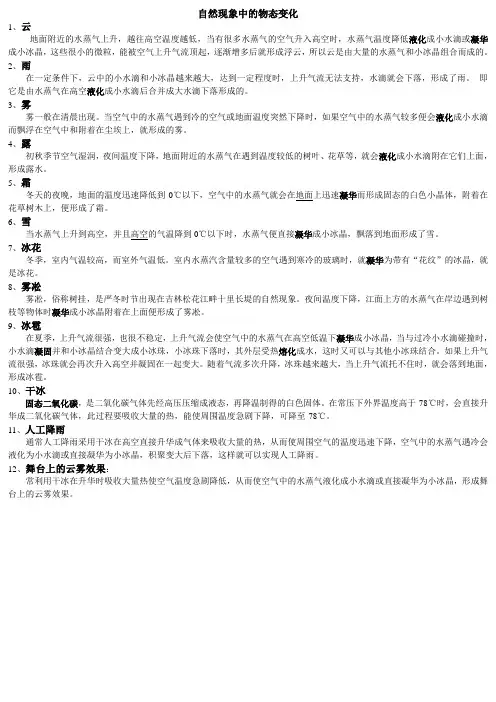

图(1)常见温度计4.温度计的使用方法(如图(2)所示)图(2)温度计的使用(1)使用前:观察它的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度)(图(2)中温度计的量程为50℃,分度值为0.2℃),估测是否适合测量待测物体的温度,待测温度不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计);并看清温度计的分度值,以便准确读数。

(2)测量时:如图(3)甲所示,温度计的玻璃泡应全部浸入被测液体中,不能紧靠容器壁和容器底部;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平,并估测到最小刻度的下一位。

(3)读数:图(3)中温度计读数为: 16.0 ℃。

自然现象中的物态变化1、云地面附近的水蒸气上升,越往高空温度越低,当有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气温度降低液化成小水滴或凝华成小冰晶,这些很小的微粒,能被空气上升气流顶起,逐渐增多后就形成浮云,所以云是由大量的水蒸气和小冰晶组合而成的。

2、雨在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,达到一定程度时,上升气流无法支持,水滴就会下落,形成了雨。

即它是由水蒸气在高空液化成小水滴后合并成大水滴下落形成的。

3、雾雾一般在清晨出现。

当空气中的水蒸气遇到冷的空气或地面温度突然下降时,如果空气中的水蒸气较多便会液化成小水滴而飘浮在空气中和附着在尘埃上,就形成的雾。

4、露初秋季节空气湿润,夜间温度下降,地面附近的水蒸气在遇到温度较低的树叶、花草等,就会液化成小水滴附在它们上面,形成露水。

5、霜冬天的夜晚,地面的温度迅速降低到0℃以下,空气中的水蒸气就会在地面上迅速凝华而形成固态的白色小晶体,附着在花草树木上,便形成了霜。

6、雪当水蒸气上升到高空,并且高空的气温降到0℃以下时,水蒸气便直接凝华成小冰晶,飘落到地面形成了雪。

7、冰花冬季,室内气温较高,而室外气温低。

室内水蒸汽含量较多的空气遇到寒冷的玻璃时,就凝华为带有“花纹”的冰晶,就是冰花。

8、雾凇雾凇,俗称树挂,是严冬时节出现在吉林松花江畔十里长堤的自然现象。

夜间温度下降,江面上方的水蒸气在岸边遇到树枝等物体时凝华成小冰晶附着在上面便形成了雾凇。

9、冰雹在夏季,上升气流很强,也很不稳定,上升气流会使空气中的水蒸气在高空低温下凝华成小冰晶,当与过冷小水滴碰撞时,小水滴凝固并和小冰晶结合变大成小冰珠,小冰珠下落时,其外层受热熔化成水,这时又可以与其他小冰珠结合。

如果上升气流很强,冰珠就会再次升入高空并凝固在一起变大。

随着气流多次升降,冰珠越来越大,当上升气流托不住时,就会落到地面,形成冰雹。

10、干冰固态二氧化碳,是二氧化碳气体先经高压压缩成液态,再降温制得的白色固体。

常见的自然现象中涉及到的物态变化云、雾、雨、露、霜、雪、雾凇、冰雹是水的不同物态,它们的形成过程中发生了哪些物态变化一、云的形成地面附近的水蒸气上升,到了一定高度(越往高空温度越低),如果高空的温度高于0°C,水蒸气就液化成小水滴,如果高空温度低于0°C,水蒸气就凝华为小冰晶。

这些小水滴和小冰晶逐渐增多就形成了云。

云涉及的物态变化:液化或凝华。

二、雾的形成地面附近的空气温度降低,如果空气中的水蒸气较多,便液化成小水滴,附着在空气中的浮尘上,便形成雾。

雾涉及的物态变化是:液化。

三、雨的形成云是由小水滴或小冰晶组成的。

如果云中的雨滴增大到一定的程度,在重力作用下就会下落形成降雨;如果小冰晶增大后下落,当到暖气流时就会熔化形成降雨。

所以雨涉及的物态变化有:熔化。

四、露的形成若空气湿润(一般在春秋季节),夜间温度下降,地面附近的水蒸气在植物枝叶表面液化便形成露。

露涉及的物态变化是:液化。

五、霜的形成霜是一种白色的冰晶(小冰晶),多形成于深秋或初冬季节的夜间,当夜间的温度降到0℃以下时,水蒸气在地面或枝叶上凝华形成霜。

霜涉及的物态变化是:凝华。

六、雪的形成当水蒸气上升到高空,遇到0℃以下空气时时,水蒸气便凝华成小冰晶,下落过程中周围水蒸气与其接触而结晶成雪。

雪涉及的物态变化是:凝华。

七、雾凇的形成雾淞(俗称树挂),是严冬时节出现在吉林松花江畔十里长堤的自然现象,与桂林山水、长江三峡、云南石林并称为中国四大奇观。

经常一夜间松花江畔长堤上的大柳树成了“白发三千丈”的雪柳,苍松则成了“玉菊怒放”的雪松。

当夜间温度下降,空气中水蒸气凝华附着在草木和其他物体上便形成了雾凇。

雾凇涉及的物态变化是:凝华。

八、冰雹的形成冰雹是从积雨云中降落下来的一种固态降水。

冰雹(人们常称为雹)。

冰雹是在对流云中形成,当水汽随气流上升遇冷会凝固成小水滴,若随著高度增加温度继续降低,达到摄氏零度以下时,水滴就凝固成冰粒,在它上升运动过程中,并会吸附其周围小冰粒或水滴而长大,直到其重量无法为上升气流所承载时即往下降,当其降落至较高温度区时,其表面会熔化成水,同时亦会吸附周围之小水滴,此时若又遇强大之上升气流再被抬升,其表面则又凝固成冰,如此反覆进行如滚雪球般其体积越来越大,直到它的重量大于空气之浮力,即往下降落,若达地面时未融解成水仍呈固态冰粒者称为冰雹,如融解成水就是我们平常所见的雨。

第一节物态变化的概念及分类1.1 物态变化的定义物态变化是指物质由一种物态转变为另一种物态的过程,通常包括固态、液态和气态之间的转变。

1.2 物态变化的分类根据不同的条件和过程,物态变化可以分为凝固、熔化、蒸发、沸腾、凝华、升华等几种类型。

第二节凝固和熔化2.1 凝固的条件和过程凝固是由液态变为固态的过程,一般需要降温或增加压强才能发生,过程中物质的分子会逐渐形成有序的结晶。

2.2 熔化的条件和过程熔化是由固态变为液态的过程,需要增加温度或减小压强来发生,过程中物质的分子会逐渐失去有序排列的结晶状态。

第三节蒸发和沸腾3.1 蒸发的条件和过程蒸发是液态变为气态的过程,通常发生在液体表面,需要一定的温度和气压才能进行,能量主要来源于表面分子的热运动。

3.2 沸腾的条件和过程沸腾是在液体内部出现的剧烈汽泡的现象,需要达到一定的温度和气压才能发生,沸腾时液态的表面分子不再提供足够的能量,内部的分子开始剧烈运动。

第四节凝华和升华4.1 凝华的条件和过程凝华是气态直接变为固态的过程,通常需要降温或增加压强来发生,无需经过液态中间态。

4.2 升华的条件和过程升华是固态直接变为气态的过程,需要增加温度或减小压强来发生,同样无需经过液态中间态。

第五节物态变化的热学解释5.1 热学性质对物态变化的影响物态变化通常伴随着热量的吸收或释放,可以通过热力学的角度对其进行解释,例如凝固和熔化时吸放热量,蒸发和凝华时吸放热量。

5.2 物态变化的热力学公式物态变化过程中的热量变化可以通过热力学公式来计算,如凝固熔化时的热量公式Q=mL,蒸发沸腾时的热量公式Q=mLv。

第六节物态变化在日常生活和生产中的应用6.1 凝固和熔化在冰淇淋制作中的应用冰淇淋的口感和质地与其凝固和熔化过程有密切关系,制作过程中需要控制好温度和时间。

6.2 蒸发和沸腾在烹饪中的应用烹饪过程中食材的蒸发和沸腾过程会给食物带来特殊的香味和口感,掌握这些物态变化有助于提高烹饪技能。

初中物理教学中的物态变化一、引言在初中物理教学中,物态变化是一个重要的知识点,它涉及到物质状态的变化及其相关现象。

物态变化是自然界中常见的物理现象,也是学生进入初中后接触到的第一个较为深入的物理概念。

因此,在初中物理教学中,如何有效地引导学生理解和掌握物态变化的概念、原理及其应用,对于培养学生的物理思维和科学素养具有重要意义。

二、物态变化的基本概念物态变化是指物质从一种状态转变为另一种状态的过程,包括熔化、凝固、汽化、液化、升华和凝华等。

在初中阶段,学生需要掌握的是熔化、凝固、汽化和液化这四种基本物态变化。

1.熔化:物质从固态转变为液态的过程称为熔化。

熔化需要吸收热量。

2.凝固:物质从液态转变为固态的过程称为凝固。

凝固需要放出热量。

3.汽化:物质从液态转变为气态的过程称为汽化。

汽化包括蒸发和沸腾两种形式。

4.液化:物质从气态转变为液态的过程称为液化。

液化需要放出热量。

三、物态变化的原理物态变化的原理是建立在物质分子结构和相互作用基础上的,涉及到热力学和统计物理的知识。

在初中阶段,学生需要了解的是熔化和凝固的内在机制以及汽化和液化的原因。

1.熔化和凝固:物质的分子结构具有一定的排列规律和相互作用力,当温度降低或升高时,分子间的相互作用力发生变化,导致物质的状态发生变化。

在熔化过程中,分子间的相互作用力减弱,分子运动加剧,导致物质由固态转变为液态;在凝固过程中,分子间的相互作用力增强,分子运动减慢,导致物质由液态转变为固态。

2.汽化和液化:物质分子在液体表面不断运动,分子间的距离增大,分子间相互作用力减弱,导致液体蒸发。

当液体蒸发达到一定程度时,就会发生沸腾,产生大量的气泡和声音;在液化过程中,液体中的分子间相互作用力增强,分子运动减慢,导致液体由气态转变为液态。

四、物态变化的应用物态变化在日常生活和工农业生产中有着广泛的应用。

学生可以通过实例了解物态变化的应用及其对生活和生产的影响。

例如:1.制冷设备:冰箱、空调等制冷设备利用液化的原理,将热量从内部传送到外部,实现制冷的效果。

初中物理第四章物态变化知识点物态变化是物质由一种状态向另一种状态转变的过程。

常见的物态变化有固态到液态的熔化、液态到固态的凝固、液态到气态的汽化、气态到液态的液化、固态到气态的升华、气态到固态的凝华等。

固态到液态的熔化:熔化是物质由固态转变为液态的过程。

在固态下,物质分子之间有一定的排列序列,具有一定的定形,分子间的吸引力大于分子的热运动能,固体是具有一定形状和体积的物质;当物质加热升温时,分子的热运动能增加了,分子间的吸引力被克服,分子开始摆脱固态的定形结构,固体逐渐变成液体,产生了熔化现象。

熔化点是物质从固态到液态的温度。

液态到固态的凝固:凝固是物质由液态转变为固态的过程。

在液态下,物质分子之间的排列无规则,分子间的吸引力与分子的热运动能大致相等,液体是无定形的流动体;当物质冷却降温时,分子的热运动能减小了,分子间的吸引力逐渐增大,液体开始逐渐变成固体,产生了凝固现象。

凝固点是物质从液态到固态的温度。

液态到气态的汽化:汽化是物质由液态转变为气态的过程。

在液态下,物质分子间的排列无规则,分子间的吸引力与分子的热运动能大致相等,液体是无定形的流动体;当物质加热升温时,分子的热运动能增加了,液体内部部分分子的热运动能超过了液体表面的吸引力,这些分子就以较高的速度脱离液体,从液体表面逸出,形成气体,并迅速扩散到周围空间,产生了汽化现象。

汽化点是物质从液态到气态的温度。

气态到液态的液化:液化是物质由气态转变为液态的过程。

在气态下,物质分子间几乎无相互作用力,分子间的吸引力小于分子的热运动能,气体是无定形的扩散体;当气体冷却降温时,分子的热运动能减小了,分子间的吸引力逐渐增大,气体分子逐渐减速,最终被吸附于液体分子表面而形成液体,产生了液化现象。

液化点是物质从气态到液态的温度。

固态到气态的升华:升华是物质由固态直接转变为气态的过程,无液态存在。

在固态下,物质分子之间有一定的排列序列,具有一定的定形,分子间的吸引力大于分子的热运动能,固体是具有一定形状和体积的物质;当物质加热升温时,分子的热运动能增加了,分子间的吸引力被克服,部分分子开始跳跃或振动,从而从固体表面脱离,直接由固态转变为气态,产生了升华现象。

第二讲 物态变化引入变变变变冰露霜知识点睛知识点一:物态变化基础1、 热传递:是热从温度高的物体传到温度低的物体,或者从物体的高温部分传到低温部分的过程。

热传递是自然界普遍存在的一种自然现象。

只要物体之间或同一物体的不同部分之间存在温度差,就会有热传递现象发生,并且将一直继续到温度相同的时候为止。

发生热传递的唯一条件是存在温度差,与物体的状态,物体间是否接触都无关。

热传递的结果是温差消失,即发生热传递的物体间或物体的不同部分达到相同的温度。

热传递有三种方式:传导、对流和辐射。

①传导:热从物体温度较高的部分沿着物体传到温度较低的部分,或者两个温度不同的物体直接接触,热从高温物体传给低温物体。

在一段铁丝上每隔一定距离用蜡粘上一根火柴,将铁丝固定再铁架台上,火柴都向下悬挂,用酒精等给铁丝的一端加热。

观察哪端的火柴先掉下来。

②对流:液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程。

烧水时,壶底的水温度升高,密度减小而上浮,上部的水温度较低、密度较大而下沉。

下沉到壶底的冷水被加热后因密度减小到小于其他部位水的密度时又上升,其它部位的冷水又流下来补充,从而使整个壶中的水循环流动起来,在循环中温度逐渐趋于均衡。

③辐射:物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领,这种热传递的方式叫做热辐射。

热辐射虽然也是热传递的一种方式,但它和热传导、对流不同。

它能不依靠媒质把热量直接从一个系统传给另一系统。

热辐射以电磁辐射的形式发出能量,温度越高,辐射越强。

热辐射是远距离传热的主要方式,如太阳的热量就是以热辐射的形式,经过宇宙空间再传给地球的。

2、分子动理论:①物质是由分子组成的,分子之间有间隙;②分子在永不停息的做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈;如:热水溶解糖快过冷水③分子之间同时存在引力和斥力。

如:一个铁棒难被压扁和拉断固体气体液体3、分子扩散(PPT插视频):由于物质分子的热运动而产生的扩散称为分子扩散,扩散与温度有关。

八年级物态变化知识点归纳总结物态变化是物质在不同温度和压力下发生的状态转变,主要包括固态、液态和气态。

在八年级的学习中,我们学习了物态变化的相关知识点,下面对这些知识点进行归纳总结。

一、固态到液态的物态变化固态到液态的物态变化称为熔化或熔融,是物质由固态转变为液态的过程。

在这个过程中,物质吸收热量,固态的分子结构逐渐破坏,分子间的引力越来越小,最终形成无固定形状的液体。

熔化点是指物质从固态到液态的转化温度,不同物质的熔化点不同。

例如,水的熔化点是0摄氏度,铁的熔化点是1538摄氏度。

二、液态到固态的物态变化液态到固态的物态变化称为凝固,是物质由液态转变为固态的过程。

在这个过程中,物质释放热量,液态的分子结构重新排列,分子间的引力增大,最终形成有规则结构的固体。

凝固点是指物质从液态到固态的转化温度,不同物质的凝固点不同。

例如,水的凝固点是0摄氏度,铁的凝固点是1538摄氏度。

三、固态到气态的物态变化固态到气态的物态变化称为升华,是物质由固态转变为气态的过程。

在这个过程中,物质吸收热量,固态的分子结构直接转变为气态,绕过液态的状态。

升华点是指物质从固态到气态的转化温度,不同物质的升华点不同。

例如,冰的升华点是零摄氏度。

四、气态到固态的物态变化气态到固态的物态变化称为凝华,是物质由气态转变为固态的过程。

在这个过程中,物质释放热量,气态的分子结构重新排列,分子间的引力增大,最终形成有规则结构的固体。

凝华点是指物质从气态到固态的转化温度,不同物质的凝华点不同。

例如,水蒸气的凝华点是100摄氏度。

五、液态到气态的物态变化液态到气态的物态变化称为蒸发,是物质由液态转变为气态的过程。

在这个过程中,物质吸收热量,液态的分子获得能量增加,逐渐脱离液体表面进入气态。

蒸发速度受到温度、湿度、表面积和风力等因素的影响。

例如,温度越高蒸发速度越快,湿度越低蒸发速度越快。

六、气态到液态的物态变化气态到液态的物态变化称为冷凝,是物质由气态转变为液态的过程。

初中物理物态变化知识点拓展:利用物态变化解释自然现象利用物态变化解释自然现象

1)雾:低空中的水蒸气由于温度降低液化成小水珠附在浮尘上便形成雾

2)露:地面附近空气中的水蒸气遇到冷物体液化成小水珠附在物体表面便形成露

3)霜:地面附近空气中的水蒸气遇到很冷的物体凝华成冰晶附在物体表面便形成霜

4)云:高空中的水蒸气由于温度降低液化成小水珠和凝华成小冰晶便形成云

5)雨:高空中的水蒸气由于温度降低在云上液化成大水珠后下落便形成雨(高空中的水蒸气遇到很冷的物体凝华成小冰晶,小冰晶在下落过程中与空气摩擦,温度升高融化成小水珠便形成雨)

6)雪:高空中的水蒸气由于气温急剧下降在云上凝华成大冰晶后下落变成了雪

7)冰雹:雨下落遇到零度以下的气温凝固成大冰块便形成冰雹

大海、湖泊、河流、土壤和植物中的水分蒸发后形成水蒸气,在高空遇到冷空气后液化成小水珠或凝华成小冰晶。

大量的小水滴或小冰晶集中悬浮在高层空气中,就形成了云。

云中的小水滴和小冰晶,随着气流的急速下降而上下运动,他们相遇后越聚越大,达到一定程度就会下落。

在下落过程中,冰晶吸热熔化成水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就是雨。

当气温降到0℃以下时,云中的水蒸气凝华为小冰晶,在下落过程中周围的水蒸气与其接触而结晶,当其所受的重力足够大的时候,就下落到地面,这就是雪。

夏季气温变化剧烈时,高空中会有冷空气团存在,空中悬浮的小冰晶在冷空气团的作用下,凝聚成小冰块。

有些小冰块的体积较大,下落过程中不能完全熔化成水,这就是冰雹。

在夜间,地面附近的空气温度降低,如果空气中含有的水蒸气较多,气温足够低的时候,空气中的水蒸气也会液化,在空中形成很多小水滴,这就是雾。

初秋季节,空气比较湿润,在夜间温度下降,地面附近空气中的水蒸气在植物枝叶表面放热液化成小水滴,这就是露。

到深秋和初冬季节,晚上气温可降低到0℃以下,这时空气中的水蒸气在地面或植物茎叶上放热凝华成小冰晶,这就是霜。

一部分雨、雪、冰雹、霜、露和雾吸热后发生汽化或升华,成为水蒸气,另一部分则吸热熔化为水汇入河流、湖泊、大海,或者被土壤吸收,然后经过蒸发重新发散到空气中。

以上就是一个完整的水循环。