家乡的老照片

- 格式:pptx

- 大小:516.46 KB

- 文档页数:5

震撼!100张乐⼭绝版⽼照⽚,记录⼀座城市百年记忆!时光如⽔,总是安然。

每⼀座城都是⼀部史诗,⽤沉稳的历史低诉着过去,⽤⽇新⽉异的变化迎接着未来。

站在历史的坐标,感受城市的变迁,⼼中拂过暖暖的柔情。

⼀座城市的记忆,牵扯太多⼈浓浓的乡愁。

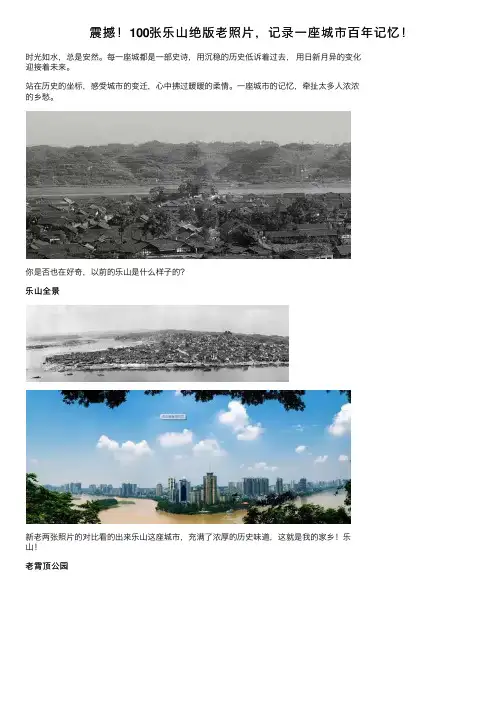

你是否也在好奇,以前的乐⼭是什么样⼦的?乐⼭全景新⽼两张照⽚的对⽐看的出来乐⼭这座城市,充满了浓厚的历史味道,这就是我的家乡!乐⼭!⽼霄顶公园60年代的⽼霄顶和现在的⽼霄顶,凉亭依旧、繁花盛开、叶绿枝茂!乐⼭⼤佛⽼公园凌云塔听奶奶说凌云塔那时候是可以上去的,但是现在为了保护好⽂物已经隔了⼀道铁栏,不能上了。

张公桥对⽐两张图以前张公桥对⾯是⼀座⼭⽽现在的张公桥,是闻名遐迩的⼀条好吃街了!铁⽜门作为⼀个90后⼩时候记忆中的铁⽜门和现在有些不⼀样了,每次去太阳岛的时候都会来这⾥坐船。

太阳岛那时去太阳岛的时候早已没有观光缆车了,但是还是很怀恋那个时候在太阳岛,河边上捡⽯头,搬爬海,童年真的快乐的不⾏!岷江⼤桥每次回到⽼家都会听爷爷奶奶,那时候在桥上卖鸡蛋的故事,讲故事同时,也在给我们讲道理!乐⼭汽车总站当时的汽车总站发展到现在都有肖坝车站,联运站以及⾼铁站了。

桂花楼看着古朴的砖⽡可以感受的到当时的年代感,城墙依旧保存的很好,这上⾯有许许多多的故事是我们不知道的。

乐⼭港从⽼照⽚看后⾯的睡佛清晰可以见,蓝蓝的天、⽩⽩的云与睡佛交相辉映。

迎春门当时是80年的洪灾⼏乎把迎春门都给淹了。

⽽现在周边筑起了⾼⾼的防洪台,以免再次被洪⽔给吞没。

⽼乐⼭还有这些照⽚记载了1911年-2017年的乐⼭,⼀起来看看他的⽼样⼦吧!1911年,这是⽬前发现的最早⼀张记录乐⼭城市的图⽚,拍摄者现⼰⽆法考证,原载于早期的苏联画报。

六⼗年代的乐⼭全貌。

1982年,乐⼭的城市发展始于改⾰开放之后,上世纪六、七⼗年代以前的乐⼭城⼤都还是⼩青⽡房,和过去⼀样⼏乎没有⼤的变化。

2004年,随着⼈们的⽣活⽔平的提⾼,房地产业的逐步兴旺并进⼊⾼速发展阶段,乐⼭的城市⾯貌发⽣了惊⼈的变化,肖公嘴⼀带⼰开始出现了三⼗层以上的⾼层建筑。

【图】东北农村30年前,那些珍贵的照片东北农村30年前,那些珍贵的照片在坛里游荡很长时间了,为了能够发个好贴子。

把吉林老家表哥发给我的了一些老照片,在坛里晒一晒,让70后生在东北农村的我们,来共同回忆的一下,哪年、那事!为了让大家多了解一下我们哪的农村的习俗,文图并茂。

不多讲了----------------上图东北的鸡窝(用稻草编制的鸡窝,鸡下蛋时,特舒服。

好窝下好蛋鸡的美食苞米)老碾盘(用于碾磨粮食的工具,也是驴的VIP专享)鞭子(用于驱赶牛、马拉车的工具,在本山大叔的小品《三鞭子》的大家见过。

皮梧露鞋(因为四五十年代的交通运输主要靠马车,冬天的车老板必须要有双耐寒耐磨的鞋,在鞋内垫上东北的梧露草,非常暖和舒服。

)土办法杀年猪(在年关底将近,把家养了足年猪杀了过春节,一般的猪都在300多斤。

现在没有养这么大的猪了,也不怎么杀了。

)做棉袄(东北的大棉裤、二棉袄,现在只有老人还穿,年轻人再也不穿了)哪个年代,那家不三四个孩子啊!孩子和鸭子比数量呢!还是计划生育好!现在生那么多也养不去啊?小时候,玩的老鹰抓小鸡。

儿时的快乐!乡情---看望生病的多年老姊妹(农村没有什么好东西,自家鸡下的蛋,和黑牛豆奶。

风风雨雨几十年的相处,感情深厚!闲时一旦烟,晒过活神仙!(眼袋杆够长吧!旱烟非常够劲!狗皮帽现在很少见了。

)农闲时,看几把小牌,娱乐一下!(东北特有的纸牌,现在没有人玩了,改成麻将了。

)跳皮筋(东北丫蛋们的最爱,现在没有人跳了,都上网玩游戏了。

)最纯朴的秧歌(没有像样服饰,开心就好!)煮黄豆(农村制作大酱的原料。

想起小葱蘸大酱、黄瓜,那个美呀!)大酱块制作(将煮熟的黄豆,倒碎,摔打成块,用纸包好存放,进行下酱)打场(东北把成熟的粮食作物,收获到家,在场院加工晾晒)大冬天的,坐在火炕上,烤着火盆,抽着眼袋,老姊妹唠唠嗑。

(东北的老姑娘叼着大眼袋,现在可没有那个姑娘吸烟了,火盆、炕席再也看不见了。

)12寸的黑白电视机、单卡录音机那时候的家庭可以了!还有自己设计的什么机器,有头脑的人才!不知道干什么用的?屋内报纸糊的墙,外地原色泥墙。

寻找家乡旧照片发现新变化的作文全文共8篇示例,供读者参考篇1亲爱的老师、同学们:大家好!我是小明,今天我要和大家分享一件非常有趣的事情。

你们知道吗?上个星期,我偶然发现了一些家乡很久以前的老照片,看着它们,我觉得家乡变化真是太大了!老照片上的家乡景色真是让我大吃一惊。

首先,我看到了爷爷年轻时常去的那条小河,河边有几棵参天大树,树下坐着几个人,看起来很悠闲自在。

可是现在那条小河已经被填平了,取而代之的是一条宽阔的大马路。

大树也被砍掉了,取而代之的是高楼大厦。

我问爸爸为什么会这样,爸爸说那是为了城市发展,修路修楼房可以让大家的生活更加方便。

再看看老照片上的街道,街道很窄小,也没有什么行人和车辆。

而现在我们家那条街可热闹了,好多人和汽车车水马龙。

爷爷年轻时可没见过这阵势啊!街道两边都是各种各样的商店,时常会有小商小贩在叫卖,熙熙攘攘的好不热闹。

这些变化肯定也是为了满足大家生活的需求吧。

照片里还有一张是爷爷家以前的老房子,是一栋土砖木房,看起来很陈旧。

周围还有菜园子和小院,现在这些统统都不见了踪影。

家住在高高的楼房里,生活肯定比从前方便多了。

不过,虽然我没亲眼看到,但我还是有点怀念当年那种安静祥和的生活呢。

最令我感慨万分的,是照片里空无一人的操场。

我们学校的操场可不是这样,那里经常人来人往。

每当我们课间时分跑到操场上玩耍时,都会看到很多其他年级的同学也在那里活动。

更有一些家长带着小朋友在那里做游戏或锻炼身体。

我觉得操场是学校里最热闹的地方了。

通过对比那些老照片和现在的家乡,我深深地感受到了时代的变迁。

虽然有一些变化让我觉得可惜,但更多的变化让我感受到了发展的好处。

家乡变得更加现代化、繁华,生活也更加方便快捷了。

不过,有一点是永远不会改变的,那就是家乡永远都是我最亲切、最温暖的地方。

好了,我就把这次有趣的经历分享给大家。

下次再有机会的话,我也会找一找其他的老照片,看看还有什么有趣的变化呢?谢谢大家的聆听!篇2标题:奶奶家的秘密宝藏大家好,我是小明。

泛黄的老照片叙事作文泛黄的老照片叙事作文(通用25篇)在生活、工作和学习中,大家对作文都再熟悉不过了吧,写作文是培养人们的观察力、联想力、想象力、思考力和记忆力的重要手段。

那么你有了解过作文吗?下面是小编精心整理的泛黄的老照片叙事作文,欢迎大家分享。

泛黄的老照片叙事作文篇1月朗风清,微风吹拂,皎洁的月光射进屋内,月色朦胧,清风吹动窗帘,也撩动我的心。

我走入书房,从书架上抽出一本泛黄的相册,轻拂去一层薄薄的灰尘,翻起那久远的回忆……翻开相册的第一页,是四个女孩的合影,照片正中间有一座古香古色的教学楼,门前有一条小路,两侧是绿油油的草坪。

四个风华正茂的女孩捧着书本向镜头缓缓走来,其中就有我的曾祖母,那时的她,烫着一头卷发,淡淡的柳叶眉,嘴角微扬,眼中含笑,穿着一件无袖的浅色旗袍,前襟右掩,长度过膝,脚上还踏着一双黑色凉鞋,整个人看起来既年轻又书卷气十足。

爷爷告诉我,曾祖母是那个年代的大学生,照片记录了她美好的学生生活。

穿梭于照片的海洋,漫溯于时光之中。

突然,一张照片吸引了我的目光,让我再一次沉浸在老故事的温情里。

天高云淡,微风吹拂,一个个挺直的脊梁都弯下去了,几棵大树孤零零地站在一望无际的稻田中。

一群年轻人坐在稻田边上,女生梳着麻花辫,穿着浅色的粗布衬衫,男的都梳着寸头,穿着军装或汗衫,大汗淋漓,憨憨地笑着。

爷爷居中而坐,笑得一脸阳光灿烂。

他梳着乌黑光亮的寸头,黝黑的皮肤,穿一件白衬衫,一手托着草帽,向着镜头挥手,但眼神清澈,神采飞扬。

爷爷在乡下一待就是8年,乡下记录了爷爷的故事,也记录了一代中国人的故事。

爷爷对我说:“这是他一生最艰苦的岁月,但也是他最美好的时光。

”影集翻得越薄,距离如今便越近。

我看到母亲年轻时的照片,去重温她秀丽端庄的模样。

灯火阑珊,几盏大红灯笼在风中摇曳,妈妈站在一座古香古色的钟楼下,梳着马尾辫,洁白的皮肤,一件粉色的连衣裙,手里提着一个红色的包,一双黑色皮鞋,整个人显得青春靓丽。

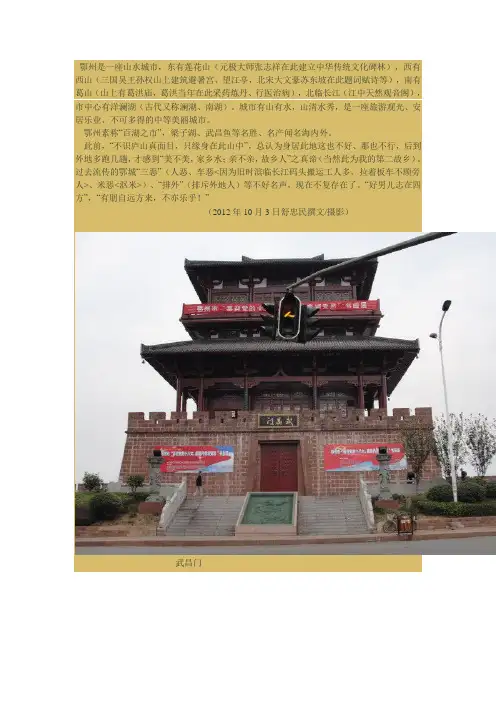

鄂州是一座山水城市,东有莲花山(元极大师张志祥在此建立中华传统文化碑林),西有西山(三国吴王孙权山上建筑避暑宫、望江亭,北宋大文豪苏东坡在此题词赋诗等),南有葛山(山上有葛洪庙,葛洪当年在此采药炼丹、行医治病),北临长江(江中天然观音阁),市中心有洋澜湖(古代又称澜湖、南湖)。

城市有山有水,山清水秀,是一座旅游观光、安居乐业、不可多得的中等美丽城市。

鄂州素称“百湖之市”,梁子湖、武昌鱼等名胜、名产闻名海内外。

此前,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,总认为身居此地这也不好、那也不行,后到外地多跑几趟,才感到“美不美,家乡水;亲不亲,故乡人”之真谛(当然此为我的第二故乡)。

过去流传的鄂城“三恶”(人恶、车恶<因为旧时滨临长江码头搬运工人多,拉着板车不顾旁人>、米恶<沤米>)、“排外”(排斥外地人)等不好名声,现在不复存在了。

“好男儿志在四方”,“有朋自远方来,不亦乐乎!”(2012年10月3日舒忠民撰文/摄影)武昌门观音阁(古称“万里长江第一阁” ,江对面(江南)为黄冈市区)观音阁石碑观音阁简介近造古城墙(亦为江堤。

左为新民街,右为观音阁公园)博主舒忠民(2010年摄)吴都古城简介城墙卖风筝公园健身场公园健身场公园健身场谢守信老人,85岁,鄂州文坛名人,坚持江边散步锻炼(舒忠民摄)滨江游客观音阁公园石碑三国时期吴王孙权雕像(2012年10月3日舒摄)篆刻孙权石墩运筹帷幄始建初期(2009年12月舒摄)二期(2010年7月舒摄)三期(2011年10月)大型古装电影《武昌情殇》开机仪式(2012年5月8日于鄂州)主演、主创人员亮相京剧票友为晨练市民、草根戏迷演唱京剧、歌曲滨江公园现代化公共厕所滨江公园治安岗亭滨江公园巡逻警车中老年游泳爱好者半边天,巾帼不输须眉建国前汉口至九江(简称汉九班)鄂城小轮码头(当年我父亲就读于武昌高中时寒暑假经常乘坐小轮在鄂城住宿一夜,次日再回武穴,下船后还要步行约70华里才能回到老家)。

100多张罕见杭州老照片流出带你看看爷爷口中的小时候你肯定没有见过这样的雷峰塔和白堤破旧不堪?可别嫌弃!这就是100年前的杭州!100多张罕见杭州老照片流出带你回顾杭州百年变迁原来老杭州长这样!百年杭州20世纪初,杭州,西湖断桥。

1906年,杭州,路边的穷苦人。

迈耶/摄1906年,杭州,西泠桥。

这里荒草丛生,苏小小墓依旧清晰可见,后面是有名的宝石山,不知为何当时的山上到处都是光秃秃一片。

1910年,杭州,西湖断桥。

1915年6月28日,杭州,市场里的小贩在卖荸荠。

杭州,延龄路,就是今天的延安路。

西德尼·甘博/摄,大约拍摄于1917-1919年之间。

1917年,杭州,礼拜堂学校的男孩。

冬天的杭州没有暖气,每人手提一小铜炉取暖。

1917年,杭州,抽烟的老人。

运河杭州段有不少船民世代以船为家,这是一个船民的小男孩。

大约拍摄于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄杭州,牛车拉柴禾。

约拍于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄1918年,杭州,一位算命先生。

1918年,杭州,运河里装载木材的船只。

西德尼·甘博/摄1919年,杭州,剪刀匠。

1919年,杭州,装大碗茶的大壶。

西德尼·甘博/摄1919年,杭州,制伞店。

西德尼·甘博/摄杭州,私塾学童。

约拍于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄杭州,用牛拉水。

约拍于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄杭州,六和塔旧景。

这张照片估计是站在当时的之江大学内拍摄的。

大约拍摄于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄'何处结同心,西泠松柏下'从西冷桥洞遥望保俶塔。

大约拍摄于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄杭州,清波门。

这张照片拍摄后不久,它就被拆除了。

大约拍摄于1917-1919年之间。

西德尼·甘博/摄杭州,之江大学运动场,就是现在的浙大之江校区。

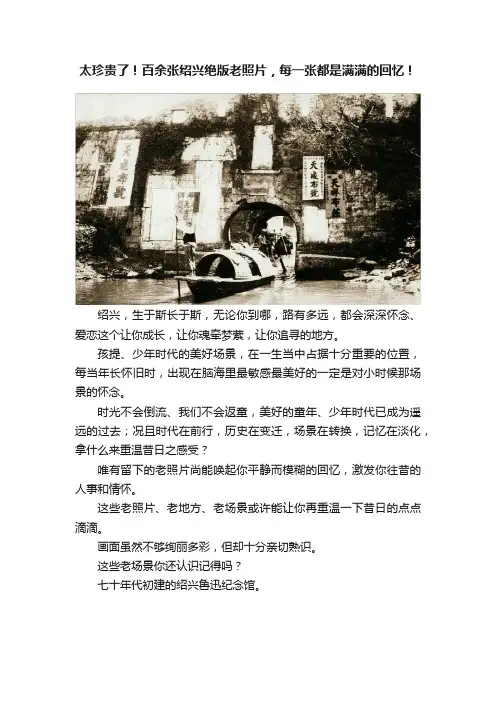

太珍贵了!百余张绍兴绝版老照片,每一张都是满满的回忆!绍兴,生于斯长于斯,无论你到哪,路有多远,都会深深怀念、爱恋这个让你成长,让你魂牵梦萦,让你追寻的地方。

孩提、少年时代的美好场景,在一生当中占据十分重要的位置,每当年长怀旧时,出现在脑海里最敏感最美好的一定是对小时候那场景的怀念。

时光不会倒流、我们不会返童,美好的童年、少年时代已成为遥远的过去;况且时代在前行,历史在变迁,场景在转换,记忆在淡化,拿什么来重温昔日之感受?唯有留下的老照片尚能唤起你平静而模糊的回忆,激发你往昔的人事和情怀。

这些老照片、老地方、老场景或许能让你再重温一下昔日的点点滴滴。

画面虽然不够绚丽多彩,但却十分亲切熟识。

这些老场景你还认识记得吗?七十年代初建的绍兴鲁迅纪念馆。

这是1972年前的鲁迅纪念馆,被广大人们普遍认为比较好,清新、高贵而又传统,富有江南民居深宅大院气息的建筑,符合鲁迅旧时家境。

1960年代的鲁迅纪念馆,门口道路是旧石板舖就,且残缺不全,不舖石板之处全是泥地。

1950年代之纪念馆,上面匾额是纪念馆第一块之匾额,显得很简约。

解放前的老照片:周家老台门、新台门和照片中稍远处的鲁迅故居。

鲁迅故居隔壁的曾经民居旧屋。

当今的解放路鲁迅路大云桥口,鲁迅路南侧新貌。

1990年代的鲁迅路大云桥口,同一位置上。

1970年代的解放路鲁迅路大云桥口。

当今的解放路鲁迅路大云桥口,鲁迅路北侧。

1970年代的鲁迅路大云桥口,与上图同一位置。

如今的城北桥环城河段景色。

与上图同一位置,当年的城北桥轮船码头,1975年12月绍兴城区赴东浦绸厂参加工作的俊男靓女,手拿日常生活用品、肩背被舖兴致勃勃地在这里乘坐轮船,前往东浦绸厂一一那时的好处去、好行当:工厂做工人。

如今的西郭迎恩桥(菜市桥)及水街面貌,正在建设中,西郭门外水街风情或许将重现。

同一位置上旧时的迎恩桥近景。

旧时迎恩桥侧影。

从西郭吊桥远眺1970年代的迎恩桥和水街。

如今的解放路东街口绿花带。

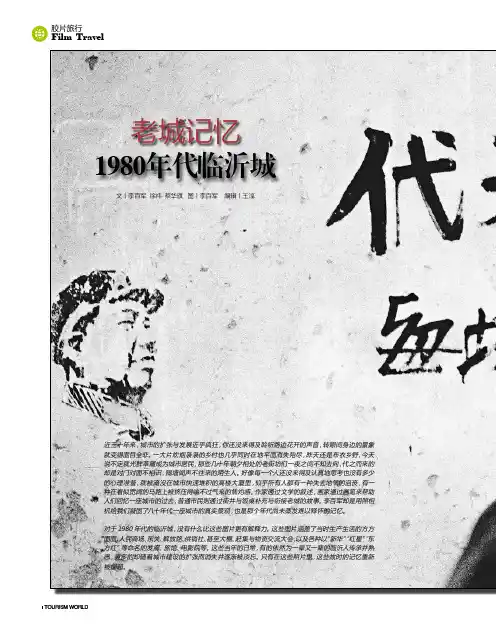

老城记忆1980年代临沂城文丨李百军 徐祎 蔡华旗 图丨李百军 编辑丨王淳近三十年来,城市的扩张与发展近乎疯狂,你还没来得及聆听路边花开的声音,转眼间身边的景象就变得面目全非。

一大片炊烟袅袅的乡村也几乎同时在地平面消失殆尽,昨天还是布衣乡野,今天说不定就光鲜革履成为城市居民,那些几十年朝夕相处的老街坊们一夜之间不知去向,代之而来的却是对门对面不相识,隔墙闻声不往来的陌生人。

好像每一个人还没来得及认真地思考也没有多少的心理准备,就被淹没在城市快速堆积的高楼大厦里,似乎所有人都有一种失去地气的沮丧,有一种在看似宽阔的马路上被挤压得喘不过气来的焦灼感。

作家通过文学的叙述,画家通过画笔来帮助人们回忆一座城市的过去,普通市民则通过街井与饭桌补充与衔接老城的故事。

李百军却是用照相机给我们凝固了八十年代一座城市的真实景观,也是那个年代尚未蒸发难以释怀的记忆。

对于1980年代的临沂城,没有什么比这些图片更有解释力。

这些图片涵盖了当时生产生活的方方面面:人民商场、东关、解放路、供销社、甚至大棚、赶集与物资交流大会,以及各种以“新华”“红星”“东方红”等命名的发廊、旅馆、电影院等。

这些当年的日常,有的依然为一辈又一辈的临沂人传承并熟悉,更多的却随着城市建设的扩张而消失并逐渐被淡忘。

只有在这些照片里,这些故时的记忆重新被提起。

墙上的告示(兰山路・1982)临河之城临沂因濒临沂河而得名。

沂河又名沂水,源出沂蒙山区北部牛山北麓,全长六百公里,流域面积一万八千平方公里,有沂蒙山区的母亲河之称。

沂河经过沂水、沂南到临沂时,又和祊河交汇,才不至于漫延到城里去。

流经临沂的沂河上有两座桥,在建起桥之前,沂河只有一个古老的渡口,据说汉朝时就有了。

最早的是解放路东头的老桥,那是上世纪三十年代爱国将领范筑先在临沂当县长的时候修建的。

而金雀山的沂河大桥则是上世纪六十年代才建成的。

1946年春,苏北新四军北上沂蒙与山东军区会合,陈毅将军率部驻守临沂。

回忆家乡的感慨句子98句1.故乡,那片绿意盎然的田野,如今已成为我心中永恒的回忆。

2.回忆故乡的那份美好,让我感叹岁月的无情,但时光无法抹去我对故乡的热爱与思念。

3.故乡的河流依旧潺潺,但时光已不再停留,我只能在回忆中找寻那份美好。

4.故乡的风景依旧如画,但人事已非,感叹世间的变化无常,回忆成为我最宝贵的财富。

5.故乡的云彩依然那么美丽,而我已经不再是那个追逐梦想的孩子,回忆让我感受到岁月的沉甸甸。

6.走过岁月,故乡的记忆如同陈年老酒,回味无穷,令人感慨万千。

7.走过风雨沧桑,依旧怀念家乡的那份宁静,那份淳朴,那份美好。

8.走过千山万水,故乡的风景依然那么亲切,即使物是人非,回忆依然是我最美好的旅行。

9.无论身在何处,我总是怀念家乡那片宁静的天空,和那些简单而美好的日子。

10.家乡的每一个角落,都充满着故事和回忆,一砖一瓦都记录着成长的点点滴滴。

11.回忆起家乡,仿佛又回到了无忧无虑的童年,让人怀念不已。

12.家乡的路,承载着无数往事,那些岁月里的欢笑与泪水,皆在回首之间。

13.故乡的呼唤,深深牵动着我的心弦,即使身处异地,也时刻在心中回荡。

14.故乡的风景如画,那些温暖的回忆,岁月无法抹去。

15.看着老家熟悉而又陌生的景象,心中不禁感慨万分。

时光荏苒,愿老家永远保持这份宁静与美好。

16.走过岁月的长河,家乡的温暖始终如一,那熟悉的街角、小巷,深深刻在心中。

17.在岁月的长河里,家乡的影子逐渐远去,然而那份深深的思念,却永远无法抹去。

18.远离故乡,却时常在梦中回到那片熟悉的地方,那里有我深深的思念。

19.回到家乡,仿佛时间倒流,让我感受到了岁月的痕迹。

20.家乡的风,轻轻拂过脸庞,带走了一片思绪,留下无尽的思念。

21.家乡,是我心中永远的港湾,承载着我成长的美好回忆。

22.漂泊在外,故乡的温馨和亲切总是让我心生感慨。

23.岁月匆匆,但家乡的时光仿佛凝固,让我心生感慨。

24.家乡的美好时光,总是在心间缠绕,令我怀念。

二十年后的家乡时间飞逝,转眼间已经过去了二十年。

当我,再次回到生长的家乡,我被眼前的景象所震撼。

肥城已经变了一个样,而这变化无疑让人印象深刻。

首先,家乡的县城变得异常现代化了。

高楼大厦拔地而起,它们的反光玻璃在阳光下闪闪发光,创造出令人眩目的城市风景。

高楼之间的街道,被精美的花坛和绿色植被妆点,呈现出一副宛如未来世界的画卷。

夜晚,这些高楼大厦灯火通明,把城市点缀得如同星空一般璀璨。

我决定去河边漫步,发现那里也发生了翻天覆地的变化。

曾经的河滩已经变成了一片宽阔的河畔公园,郁郁葱葱的树木和多彩的花卉在微风中摇曳生姿。

河水变得更加清澈,宛如一面镜子,倒映着蓝天和高楼大厦。

我看到一艘小船缓缓驶过,上面的人们享受着宁静的划船时光。

穿过公园,我来到了一座巨大的艺术雕塑前。

这座雕塑成了城市的标志,也是艺术与现代化的完美结合。

在家乡的小巷里,我看到了一家古老的书店。

尽管现代化的大型书店已经遍布城市,但这家小书店依然坚持经营,它的木制书架上摆满了古籍和经典文学作品。

书店的老板告诉我,这里成立了文学爱好者的聚集地,每个周末都有文学沙龙和书籍交流会。

家乡的风景,虽然发生了翻天覆地的变化,但人们的淳朴和友善依然如故。

我走进一家小吃摊,点了一些东西吃。

老板是一个慈祥的中年人,他告诉我,他的父辈曾在这个小摊位上摆摊,传承了几代。

尽管如今家乡已经现代化,但这样的小吃摊依然是人们快乐的源泉。

在回家的路上,我看到了家乡的标志性建筑——春秋古镇。

它曾经是小镇的骄傲,而现在,它已经被精心的修复,成为城市的象征。

我停下脚步,感受着古镇的历史和文化。

古镇的街道两旁是古老的建筑,红墙黛瓦,仿佛带我穿越回了古代。

我看到了古镇的居民们,他们穿着传统的服饰,忙碌而又热情地迎接着游客。

古镇的街道上摆满了各种各样的小吃摊位,杳气四溢,让人垂涎欲滴。

我走进一家摊位,品尝了一下,味道鲜美,让我回味无穷。

当我站在家乡的山头,俯瞰着这个变化万千的城市,我感到了无限的感慨,20年后,不论变成什么样,它依然是我的牵挂!。

一组老照片,看上世纪五六十年代的农业生产1957年,河南省济源县王屋乡是古代传说“愚公移山”的地方,王屋乡人民正是以愚公移山的精神,改变着山区的面貌。

在当时,经过两年的努力,梯田、水库、水窑已遍及全乡,自然面貌发生了翻天覆地的变化。

摄影钱浩/人民画报(组图来源:人民画报中国专题图库)1957年,安徽怀远。

干部下乡帮助农民抢收小麦。

怀远县地处皖北、淮河中游,1956年,大河湾地区遭受了水灾,许多农业社受到很大损失。

摄影李曙/人民画报1957年,山西平顺。

全乡社员正在轰轰烈烈地把鹅卵石荒滩改造成耕地。

当年,全乡农民积极生产,大家的生活都有了很大改善,很多住窑洞的农民陆续搬进了新房子,全乡农民的存款比1953年增加了40倍。

摄影王复遵、邓永庆/人民画报1957年,黑龙江密山。

农垦部长下田劳动。

新中国成立后,我国南北600多个国营农、牧场已经开垦1200万亩荒地。

1957年4月,农垦部巡视团来到华南、华中和黑龙江视察了国营农、林、牧场,并因地制宜地提出了建议。

摄影张韫磊/人民画报1960年,江苏昆山。

教师在麦田里讲授人工授粉。

花桥农业中学是为公社培养技术人材和管理人员的半工半读的学校。

学生们一天劳动,一天学习,并随时随地联系生产实际,把学到的科学知识运用到生产实践中去,取得了突出的成绩。

由于实行半工半读的制度,两年时间花桥农业中学已经发展到5个班、206名学生,田头地角都是教室。

摄影吴寅伯/人民画报1960年,河南延津。

农民土法制肥。

河南小店一带,建立人民公社以前只有几个铁匠,工业品都是依靠外地供应的。

后来小店人民公社已有机械修配、化肥、面粉、缝纫、造纸等52个小型工厂,促进了当地经济生产的发展。

在公社的肥料厂里工作的大多是从家务劳动中解放出来的妇女。

摄影任诗吟/人民画报1964年,天津静海。

活跃在田野的下乡知识青年。

知识青年到农村后,在农村的大熔炉里,逐渐锻炼成为劳动化的知识分子,成为社会主义新农村建设中的一支重要力量。

Title: "Echoes of Yesteryear: Nostalgia in Old Photographs of My Hometown"Old photographs of my hometown are more than mere images; they are time capsules, encapsulating memories and emotions that transport me back to a simpler era. Each faded snapshot, with its sepia tones and grainy texture, serves as a bridge connecting my present self to the roots that nourish my identity.A Journey Back in TimeFlipping through the pages of an old photo album, I am instantly transported to the cobblestone streets of my childhood, where laughter and the scent of freshly baked bread from the local bakery lingered in the air. The town square, bustling with market stalls and the chatter of townsfolk, appears unchanged, a testament to the timeless charm of community life. These photographs are not just images; they are gateways to a past rich with warmth and familiarity.Preserving the EssenceWhat strikes me most about these old photographs is their ability to preserve the essence of a moment. Unlike the digital snapshots of today, which can be easily duplicated and shared, each old photograph feels unique and precious. The care with which they were taken and preserved adds to their allure, as if each one holds a piece of the photographer’s soul. The deliberate framing, the patient waiting for the perfect light, all contribute to the authenticity and depth of these images.Nostalgia and IdentityNostalgia, evoked by these photographs, plays a significant role in shaping my sense of self. They remind me of the values and traditions that were instilled in me during my formative years. The image of my grandfather, standing tall in front of the old oak tree, instills in me a sense of resilience and strength. The photo of my mother, young and carefree, laughing under the summer sun, fills me with gratitude for the love and support she has always provided.The Impact of ChangeSimultaneously, these old photographs highlight the inevitability of change. Buildings that once stood proudly now lie in ruins, or have been replaced by modern structures. The faces of friends and family, captured in their youth, are now etched with the lines of time. Yet, in these changes, there is a poignant beauty—a reminder that life is a continuous journey, and that the passage of time, though bittersweet, is an integral part of our human experience.A Legacy for the FutureThese photographs are not just for me; they are a legacy for future generations. They serve as historical documents, preserving the heritage and culture of my hometown. By sharing these images with my children and grandchildren, I hope to pass on the stories and lessons that have shaped our family and community. They will come to understand their lineage, the struggles and triumphs of those who came before them, and the importance of cherishing the present while planning for the future. Conclusion: A Tapestry of TimeIn conclusion, old photographs of my hometown are threads in the tapestry of time, weaving together the fabric of my personal and collective history. They remind me of the importance of roots, the beauty of nostalgia, and the significance of documenting our lives. As I continue to explore the stories held within these images, I am filled with a deep appreciation for the past and a renewed sense of purpose for the present and the future.。

绵阳老照片:翠花街,百货大楼,花园市场,涪城饭店

绵阳这座已有二千多年建城历史的文明古城、已经历了天翻地覆的巨变,

从一个名不见经传的川西北小城发展成为魅力四射的中国西部美丽的人居城市。

作为一个地道的绵阳人,生于此长于此,童年欢笑都留在这个城市每个角落里,红星街、油坊街,铁牛街、老北街、东河坝、南河坝、老火车站、小浮桥、彩电大楼、成绵路~~~~这些或在或早就消失的地方,见证了我们70年代这批人的喜怒哀乐,我们也随着这座城市的变迁而慢慢长大。

图片摄于1937年12月年23日,原绵阳川西北第一公园大门(现

绵阳人民公园少年宫位置)。

八十年代的西山子云亭

火车站~~~~~~这已经是九十年代的了。

我们叫它新火车站。

↓↓翠花街口,窝窝店和山西面馆

↓↓当年的百货大楼开张的胜况,绵阳最大的商场。

家乡本溪的老照片偶然,在网上看到了别人家整理的本溪老照片。

嗯,故乡的回忆也随之涌现。

且存之,且念之。

86年上大学离开本溪。

不过每年寒暑假都回去的,串同学朋友且乐此不疲。

但读研之后就少回去了,工作之后回去的次数就更屈指可数,02年一次,10年一次。

我家住在北地,周围最近的是儿童乐园、游泳池和电视台。

其实,本溪市区面积挺小的,从最西边的南地,步行到最东边的东芬,也不过四十多分钟。

但山城嘛,沟沟岔岔的地方不少,有山坳的,有半山腰的,上坡、下坡,走起来也挺要点脚力的。

那地方很少人骑自行车,坡忒多,所谓“地无二里平”。

本溪的市中心,应该是本溪火车站到市政府一带,火车站和市政府遥遥相对,站前广场周边算是商业中心,有联营公司、旅社、长途车站、电报大楼之类的,而市府广场算是市民中心吗?广场挺大,搞活动时开大会人山人海旗帜飞扬的;平时可以用做球场,打篮球、踢足球都可以,不过都是水泥地面,踢足球摔一下可够受的。

本溪火车站,在那个年头算是挺壮观的吧。

都说是仿造北京火车站建造的,八岁的时候第一次上北京,特意看了又看,挺像。

业新地标。

市府广场。

市府依山而立,背后就是大名鼎鼎的花园山 - 望溪公园。

式商品上了瘾,每周末必来溜达一趟。

本溪饭店,算是那时最好的饭店吧。

好像就小时候被叔叔带着在里面吃了回饺子,用不好筷子,饺子算是泡在酱油碟子里了,回家嗓子都齁哑了,从此嗓子比脖子粗(唱歌高音上不去的说)。

有线电车,虽然很少坐,但看着就亲切,不是吗?本溪高中,全称是本溪市高级中学。

现在很NB,每年清北一批,全省拔学苗。

不过在我念中学的那个年代,我的母校本溪一中才是最牛的。

作为全市唯二的两所省重点,一中对高中绝对碾压,记得高考时全市前三十名,好像只有一个高中的。

本溪一中的老建筑非常有特色,是工字形的二层楼组合。

前楼和腰楼是教室,后楼是办公楼。

不过嘛,厕所在楼外,是个小平房。

办公楼一侧还有一个三层楼的实验楼,物理实验、化学实验、生物实验(解剖小青蛙,把心脏带回教室,放在钢板尺上,还能跳好久...有点残忍)都在这儿。

一组老照片还原上世纪七十年代河北石家庄赵县人的真实生活

1972年,河北赵县杨家郭村妇女推土。

1972年,河北赵县南解家疃村送公粮

1972年,河北石家庄赵县女民兵瞄准

1970年11月,河北赵县群众吃忆苦思甜饭

1970年11月,河北石家庄赵县群众吃忆苦思甜饭

1972年7月,河北赵县四级干部大会

1972年8月,河北赵县小吕村中学做广播体操

1970年4月26日,河北赵县庆祝我国第一颗人造地球卫星发射成功

1972年,河北赵县西大诰王秀贵忆苦思甜

1972年河北赵县苏村王夫芹介绍节柴节煤烧火技术

1974年11月1日,河北赵县杨家郭村青年集体婚礼

1971年,河北赵县南解家疃村荆编

1971年,河北赵县南解家疃村妇女摘棉花。