糖类代谢和脂肪代谢

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:2

⼈体三⼤营养糖类、脂肪、蛋⽩质代谢合成、分解、异化

相互关系

⼈体三⼤营养糖类、脂肪、蛋⽩质代谢合成、分解、异化相互关系

⼈体营养能量糖类脂肪蛋⽩质三⼤类相互分解合成同化和异化关系

A 1⾎葡萄糖主要⽤于转换能量氧化分解,摄⼊过量转化为肝糖原储存。

2当⼈体摄取的葡萄糖较多时,使得⾎糖升⾼时,糖酵解可产⽣磷酸⼆羟丙酮,经还原后可形成⽢油。

糖氧化分解可产⽣⼄酰辅酶A,⼄酰辅A是脂肪酸合成的原料,⽢油和脂肪酸合成脂肪。

糖原储存堆积过剩,没机会还原成葡萄糖氧化供能,就会转化为脂肪储存起来。

3糖类代谢转运异化:糖类物质主要是给⼈体⽣命器官功能、组织结构、肌⾁运动、⼈体保温等通过氧化供能。

在储存过量时可以通过三羧酸循环等过程的中间产物在氨基转移酶的催化下,即通过转氨基作⽤转化成⾮必需氨基酸,糖类转变蛋⽩质的过程是间接地所以是不全⾯的。

特殊情况下把分解中间产物通过氨基转换作⽤形成氨基酸后合成蛋⽩质。

B脂肪代谢转运异化

葡萄糖和脂肪可以相互转化,糖类可以⼤量形成脂肪,脂肪却不能⼤量转化为糖类。

⼈在饥饿状态下,处在低⾎糖时段,脂类在机体能量供应不⾜的情况下,氧化分解可转化为⾎糖(葡萄糖),其原理是脂肪分解产⽣的⽢油和脂肪酸,可沿不同的途径转变成糖⽤来氧化供能产⽣能量⽤来消耗,。

C蛋⽩质异化

1在机体能量供应严重不⾜的情况下或病变情况下,氧化分解,转化为糖类和脂肪,

2或者蛋⽩质摄取过多也会转化为糖类和脂肪储存起来.

3体内糖类积存过多,抑制脂肪和蛋⽩质的氧化分解和转化。

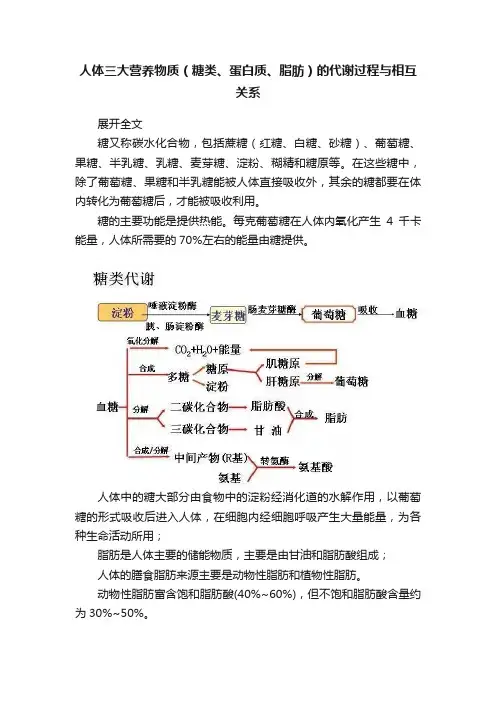

人体三大营养物质(糖类、蛋白质、脂肪)的代谢过程与相互关系展开全文糖又称碳水化合物,包括蔗糖(红糖、白糖、砂糖)、葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖、淀粉、糊精和糖原等。

在这些糖中,除了葡萄糖、果糖和半乳糖能被人体直接吸收外,其余的糖都要在体内转化为葡萄糖后,才能被吸收利用。

糖的主要功能是提供热能。

每克葡萄糖在人体内氧化产生4千卡能量,人体所需要的70%左右的能量由糖提供。

人体中的糖大部分由食物中的淀粉经消化道的水解作用,以葡萄糖的形式吸收后进入人体,在细胞内经细胞呼吸产生大量能量,为各种生命活动所用;脂肪是人体主要的储能物质,主要是由甘油和脂肪酸组成;人体的膳食脂肪来源主要是动物性脂肪和植物性脂肪。

动物性脂肪富含饱和脂肪酸(40%~60%),但不饱和脂肪酸含量约为30%~50%。

植物性脂肪富含不饱和脂肪酸(80%~90%),饱和脂肪酸的含量仅为10%~20%。

人体内脂肪代谢的过程可概括如下图:蛋白质是人体内含量最多、种类最多的有机物,是生命活动的承担者,是食物中的动植物蛋白被水解成氨基酸后,经消化道的吸收进入细胞,再合成各类蛋白质。

在人体细胞内,糖类、脂类和蛋白质具有不同的代谢途径,同一种物质也往往有几条代谢途径,例如,糖、脂质和氨基酸在细胞内部都有各自不同的代谢特点,合成代谢及分解代谢往往在一个细胞内同时进行。

各条代谢途径之间,可以通过一些枢纽性中间代谢物发生联系,或相互协调,或相互制约,从而确保生命活动正常进行。

通常上来讲,营养物质的转化代谢可以分为蛋白质与脂肪之间的转化代谢关系、糖类与脂肪之间的转化代谢关系、糖类与蛋白质之间的转化代谢关系。

下面就对这三大营养物质转化代谢关系做一个具体的分析。

(一)蛋白质与脂肪之间的转化代谢关系正常情况下,人体的蛋白质不会转化为脂肪,但在机体能量供应不足或病理情况下,蛋白质中的氨基酸在分解代谢过程中,有些中间产物在相关酶的作用下,再转化成合成脂肪的原料,继而合成脂肪。

糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢的联系糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢是人体新陈代谢的三个重要方面。

它们之间密切相关,相互影响,共同维持着人体健康和正常功能。

本文将详细介绍糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢的基本概念以及它们之间的联系。

1. 糖代谢糖是人体能量的重要来源,也是构成细胞壁等重要物质的基础。

糖主要通过食物摄入进入人体,经过一系列的代谢过程转化为能量。

糖的主要代谢途径包括糖原合成和分解、糖酵解、糖异生等。

1.1 糖原合成和分解糖原是一种多聚体的葡萄糖储备形式,在肝脏和肌肉中储存着。

当血糖浓度较高时,胰岛素会促使肝脏和肌肉中的葡萄糖转化为糖原储存起来,以备不时之需。

而当血糖浓度降低时,胰岛素的作用减弱,肝脏和肌肉中的糖原会被分解为葡萄糖释放到血液中,供给全身组织使用。

1.2 糖酵解糖酵解是指将葡萄糖分解为乳酸或丙酮酸的过程。

这个过程可以在有氧条件下进行(称为有氧糖酵解),也可以在无氧条件下进行(称为无氧糖酵解)。

有氧糖酵解可以提供较多的能量,并产生水和二氧化碳作为副产物;而无氧糖酵解则产生乳酸,并在一定程度上限制能量产生。

1.3 糖异生糖异生是指将非碳水化合物物质转化为葡萄糖的过程。

当血糖浓度较低时,肝脏和肾上腺皮质会通过一系列反应将乙酰辅酶A、甘油三酯等物质转化为葡萄糖释放到血液中,以维持血糖水平的稳定。

2. 脂代谢脂代谢是指人体对脂肪的合成、分解和利用过程。

脂肪是一种重要的能量储备物质,也是构成细胞膜的主要组成成分。

脂肪代谢主要包括三个方面:脂肪酸合成、脂肪酸氧化和三酰甘油合成与分解。

2.1 脂肪酸合成脂肪酸合成是指将碳源(如葡萄糖)转化为甘油三酯的过程。

在此过程中,糖原会被转化为乙酰辅酶A,并通过一系列反应转化为长链脂肪酸。

这些长链脂肪酸可以在细胞内合成甘油三酯,并储存起来或者释放到血液中供给其他组织使用。

2.2 脂肪酸氧化脂肪酸氧化是指将脂肪酸转化为能量的过程。

当身体需要能量时,储存在细胞内的甘油三酯会被分解为脂肪酸和甘油,脂肪酸进入线粒体后经过β-氧化途径逐步分解为乙酰辅酶A,并通过三羧酸循环和氧化磷酸化产生能量。

糖类代谢和脂类代谢在人体内是密切相关的,两者共同参与能量供应和储存的过程,并且存在着相互转换和调控的关系。

1.糖类(碳水化合物)代谢:o主要途径包括糖的分解代谢(糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化)和合成代谢(糖原合成、从非糖物质生成葡萄糖的过程,如糖异生)。

o当人体摄入糖类时,它们首先被转化为葡萄糖并进入血液循环,葡萄糖可以立即提供能量或在肝脏和肌肉中合成糖原储存起来。

2.脂类(脂肪)代谢:o脂肪代谢包括脂肪的分解代谢(脂肪动员、β-氧化)和合成代谢(脂肪酸的合成和甘油三酯的合成)。

o当摄入的热量超过消耗时,多余的葡萄糖可以转化为脂肪酸并储存为甘油三酯;反之,在能量需求增加或糖供应不足时,脂肪组织中的甘油三酯会被分解为脂肪酸和甘油,进入血液并通过氧化提供能量。

3.糖脂转换关系:o在生理条件下,糖类和脂类之间存在着相互转换关系。

糖类可以转化为脂肪(糖异生的产物葡萄糖可以进一步合成脂肪酸和甘油三酯),这一过程称为脂肪合成。

o反过来,在饥饿或低碳水化合物饮食的情况下,脂肪可以部分转化为糖类,这一过程称为糖异生的逆过程,主要发生在肝脏中,脂肪酸氧化产生的乙酰辅酶A经过一系列复杂的化学反应可以生成葡萄糖的前体物质,最后合成葡萄糖。

4.协同作用:o在人体内,糖和脂肪的代谢并不是孤立的,而是相互调节以适应能量需求的变化。

当能量需求低时,更多的糖会转化为脂肪储存起来;当能量需求高时,脂肪和糖都会作为能量来源被分解利用。

5.健康影响:o长期糖摄入过多而活动量不足会导致脂肪积累,可能诱发肥胖、糖尿病等代谢性疾病。

反之,长期低碳水化合物饮食可能影响大脑等器官的能量供应,并对心血管健康产生影响。

因此,维持糖类和脂类代谢的良好平衡对于人体健康至关重要。

肝脏中糖类、脂肪和蛋白质的代谢情况一、肝脏在糖代谢中的作用肝脏是调节血糖浓度的主要器官。

当饭后血糖浓度升高时,肝脏利用血糖合成糖原(肝糖原约占肝重的5%)。

过多的糖则可在肝脏转变为脂肪以及加速磷酸戊糖循环等,从而降低血糖,维持血糖浓度的恒定。

相反,当血糖浓度降低时,肝糖原分解及糖异生作用加强,生成葡萄糖送入血中,调节血糖浓度,使之不致过低。

因此,严重肝病时,易出现空腹血糖降低,主要由于肝糖原贮存减少以及糖异生作用障碍的缘故。

临床上,可通过耐量试验(主要是半乳糖耐量试验)及测定血中乳酸含量来观察肝脏糖原生成及糖异生是否正常。

肝脏和脂肪组织是人体内糖转变成脂肪的两个主要场所。

肝脏内糖氧化分解主要不是供给肝脏能量,而是由糖转变为脂肪的重要途径。

所合成脂肪不在肝内贮存,而是与肝细胞内磷脂、胆固醇及蛋白质等形成脂蛋白,并以脂蛋白形式送入血中,送到其它组织中利用或贮存。

肝脏也是糖异生的主要器官,可将甘油、乳糖及生糖氨基酸等转化为葡萄糖或糖原。

在剧烈运动及饥饿时尤为显著,肝脏还能将果糖及半乳糖转化为葡萄糖,亦可作为血糖的补充来源。

糖在肝脏内的生理功能主要是保证肝细胞内核酸和蛋白质代谢,促进肝细胞的再生及肝功能的恢复。

(1)通过磷酸戊糖循环生成磷酸戊糖,用于RNA的合成;(2)加强糖原生成作用,从而减弱糖异生作用,避免氨基酸的过多消耗,保证有足够的氨基酸用于合成蛋白质或其它含氮生理活性物质。

肝细胞中葡萄糖经磷酸戊糖通路,还为脂肪酸及胆固醇合成提供所必需的NADPH。

通过糖醛酸代谢生成UDP?葡萄糖醛酸,参与肝脏生物转化作用。

二、肝脏在脂类代谢中的作用肝脏在脂类的消化、吸收、分解、合成及运输等代谢过程中均起重要作用。

肝脏能分泌胆汁,其中的胆汁酸盐是胆固醇在肝脏的转化产物,能乳化脂类、可促进脂类的消化和吸收。

肝脏是氧化分解脂肪酸的主要场所,也是人体内生成酮体的主要场所。

肝脏中活跃的β-氧化过程,释放出较多能量,以供肝脏自身需要。

肠道菌群和代谢

肠道菌群是一个复杂的生态系统,由许多不同的微生物组成,这些微生物在人体的代谢过程中发挥着重要的作用。

肠道菌群能够影响人体对营养的吸收、利用和代谢,同时也可以通过影响人体代谢来影响人体的健康状况。

肠道菌群对人体的代谢作用主要表现在以下几个方面:

1.糖类代谢:肠道菌群能够利用膳食纤维等糖类物质进行代谢,产生短链脂肪酸等有益的代谢产物,这些产物可以提供能量、促进营养素的吸收和利用。

2.蛋白质代谢:肠道菌群能够影响人体对蛋白质的代谢,促进蛋白质的消化和吸收,同时也可以通过代谢产生对人体有益的氨基酸和多肽类物质。

3.脂肪代谢:肠道菌群能够影响人体对脂肪的吸收和代谢,通过改变肠道中的胆汁酸代谢和脂肪酸的氧化过程来影响人体对脂肪的吸收和利用。

4.维生素代谢:肠道菌群能够合成一些维生素和矿物质,如维生素K、维生素B12、生物素等,这些物质对人体的健康都是非常重要的。

5.激素代谢:肠道菌群能够影响人体内分泌系统的功能,与一些激素的合成和代谢有关,如甲状腺激素、胰岛素等。

当肠道菌群失调时,可能会引起一系列的健康问题,如肥胖、糖尿病、心血管疾病等。

因此,维护肠道菌群的平衡对于保持身体健康非常重要。

这可以通过调整饮食、增加膳食纤维的摄入、保持适量运动等方式来实现。

糖代谢和脂代谢的相互关系

糖代谢和脂代谢是人体代谢过程中两个重要的方面。

糖代谢是指人体对糖类物质的利用和代谢过程,而脂代谢则是指人体对脂肪的合成、分解和利用过程。

这两个代谢过程之间存在着密切的相互关系。

在人体内,糖类物质主要是通过饮食摄入进来的,然后经过消化吸收后,转化为葡萄糖。

葡萄糖是人体内最重要的能量来源之一,可以在细胞内被氧化分解,产生能量。

当人体内的能量需求增加时,肝脏会将葡萄糖转化为葡萄糖原,以便在需要时能够快速释放能量。

然而,当葡萄糖过多时,肝脏会将其转化为脂肪酸和三酰甘油,储存在脂肪细胞中。

另一方面,脂肪也可以提供能量。

当人体内的能量需求增加时,脂肪酸会被分解,产生能量。

此外,脂肪还可以提供细胞膜所需的脂质,并参与一些重要的生物合成过程。

然而,当人体内脂肪酸过多时,会导致血脂水平升高,进而引发一系列心血管疾病。

因此,糖代谢和脂代谢之间需要保持平衡,以维持人体内部环境的稳定。

当人体内葡萄糖过多时,应该控制饮食,避免过度摄入糖类物质。

同时,适当的运动可以促进脂肪酸的分解,增强身体代谢能力。

此外,一些药物也可以调节人体内糖代谢和脂代谢的平衡。

总之,糖代谢和脂代谢之间是密不可分的。

只有保持良好的饮食习惯和生活方式,才能够维持人体内部环境的稳定,保持健康的身体状态。

肝脏中糖类、脂肪和蛋白质的代谢情况一、肝脏在糖代谢中的作用肝脏是调节血糖浓度的主要器官。

当饭后血糖浓度升高时,肝脏利用血糖合成糖原(肝糖原约占肝重的5%)。

过多的糖则可在肝脏转变为脂肪以及加速磷酸戊糖循环等,从而降低血糖,维持血糖浓度的恒定。

相反,当血糖浓度降低时,肝糖原分解及糖异生作用加强,生成葡萄糖送入血中,调节血糖浓度,使之不致过低。

因此,严重肝病时,易出现空腹血糖降低,主要由于肝糖原贮存减少以及糖异生作用障碍的缘故。

临床上,可通过耐量试验(主要是半乳糖耐量试验)及测定血中乳酸含量来观察肝脏糖原生成及糖异生是否正常。

肝脏和脂肪组织是人体内糖转变成脂肪的两个主要场所。

肝脏内糖氧化分解主要不是供给肝脏能量,而是由糖转变为脂肪的重要途径。

所合成脂肪不在肝内贮存,而是与肝细胞内磷脂、胆固醇及蛋白质等形成脂蛋白,并以脂蛋白形式送入血中,送到其它组织中利用或贮存。

肝脏也是糖异生的主要器官,可将甘油、乳糖及生糖氨基酸等转化为葡萄糖或糖原。

在剧烈运动及饥饿时尤为显著,肝脏还能将果糖及半乳糖转化为葡萄糖,亦可作为血糖的补充来源。

糖在肝脏内的生理功能主要是保证肝细胞内核酸和蛋白质代谢,促进肝细胞的再生及肝功能的恢复。

(1)通过磷酸戊糖循环生成磷酸戊糖,用于RNA的合成;(2)加强糖原生成作用,从而减弱糖异生作用,避免氨基酸的过多消耗,保证有足够的氨基酸用于合成蛋白质或其它含氮生理活性物质。

肝细胞中葡萄糖经磷酸戊糖通路,还为脂肪酸及胆固醇合成提供所必需的NADPH。

通过糖醛酸代谢生成UDP?葡萄糖醛酸,参与肝脏生物转化作用。

二、肝脏在脂类代谢中的作用肝脏在脂类的消化、吸收、分解、合成及运输等代谢过程中均起重要作用。

肝脏能分泌胆汁,其中的胆汁酸盐是胆固醇在肝脏的转化产物,能乳化脂类、可促进脂类的消化和吸收。

肝脏是氧化分解脂肪酸的主要场所,也是人体内生成酮体的主要场所。

肝脏中活跃的β-氧化过程,释放出较多能量,以供肝脏自身需要。

肝脏中糖类、脂肪和蛋白质的代谢情况一、肝脏在糖代谢中的作用肝脏是调节血糖浓度的主要器官。

当饭后血糖浓度升高时,肝脏利用血糖合成糖原(肝糖原约占肝重的5%)。

过多的糖则可在肝脏转变为脂肪以及加速磷酸戊糖循环等,从而降低血糖,维持血糖浓度的恒定。

相反,当血糖浓度降低时,肝糖原分解及糖异生作用加强,生成葡萄糖送入血中,调节血糖浓度,使之不致过低。

因此,严重肝病时,易出现空腹血糖降低,主要由于肝糖原贮存减少以及糖异生作用障碍的缘故。

临床上,可通过耐量试验(主要是半乳糖耐量试验)及测定血中乳酸含量来观察肝脏糖原生成及糖异生是否正常。

肝脏和脂肪组织是人体内糖转变成脂肪的两个主要场所。

肝脏内糖氧化分解主要不是供给肝脏能量,而是由糖转变为脂肪的重要途径。

所合成脂肪不在肝内贮存,而是与肝细胞内磷脂、胆固醇及蛋白质等形成脂蛋白,并以脂蛋白形式送入血中,送到其它组织中利用或贮存。

肝脏也是糖异生的主要器官,可将甘油、乳糖及生糖氨基酸等转化为葡萄糖或糖原。

在剧烈运动及饥饿时尤为显著,肝脏还能将果糖及半乳糖转化为葡萄糖,亦可作为血糖的补充来源。

糖在肝脏内的生理功能主要是保证肝细胞内核酸和蛋白质代谢,促进肝细胞的再生及肝功能的恢复。

(1)通过磷酸戊糖循环生成磷酸戊糖,用于RNA勺合成;(2)加强糖原生成作用,从而减弱糖异生作用,避免氨基酸的过多消耗,保证有足够的氨基酸用于合成蛋白质或其它含氮生理活性物质。

肝细胞中葡萄糖经磷酸戊糖通路,还为脂肪酸及胆固醇合成提供所必需的NADPH通过糖醛酸代谢生成UDP葡萄糖醛酸,参与肝脏生物转化作用。

二、肝脏在脂类代谢中的作用肝脏在脂类的消化、吸收、分解、合成及运输等代谢过程中均起重要作用。

肝脏能分泌胆汁,其中的胆汁酸盐是胆固醇在肝脏的转化产物,能乳化脂类、可促进脂类的消化和吸收。

肝脏是氧化分解脂肪酸的主要场所,也是人体内生成酮体的主要场所。

肝脏中活跃的B-氧化过程,释放出较多能量,以供肝脏自身需要。

糖类和脂肪的代谢产物

糖类和脂肪是人体中常见的能量来源,它们在代谢过程中会产生不同的代谢产物。

下面是糖类和脂肪的代谢产物的一些示例:

糖类代谢产物:

1. 乳酸(lactic acid):在无氧条件下,如剧烈运动时,肌肉细胞通过糖酵解产生乳酸。

2. 丙酮酸(pyruvic acid):在糖酵解和糖解作用中,糖分子经过一系列反应生成丙酮酸,进一步可以通过某些途径转化为乙酸,参与细胞呼吸过程。

3. ATP(adenosine triphosphate):糖类代谢的最终产物之一,是细胞内能量的主要形式。

脂肪代谢产物:

1. 甘油(glycerol)和脂肪酸(fatty acids):脂肪在代谢过程中会分解为甘油和脂肪酸,并进入细胞内进行能量利用。

2. 乙酰辅酶A(acetyl-CoA):脂肪酸摄取后,会在线粒体内氧化代谢生成乙酰辅酶A,作为柠檬酸循环的前体,进一步参与能量产生的过程。

3. ATP(adenosine triphosphate):脂肪代谢的最终产物之一,提供细胞所需的能量。

需要注意的是,糖类和脂肪的代谢过程是复杂的,涉及多个反应和途径。

在不同的代谢条件下,可能会产生其他代谢产物。

此外,脂肪和糖类的代谢也与其他的代谢物质相互影响,例如蛋白质和氨基酸。

《生物体内营养物质的转变》第一课时说课稿

各位评委老师好!

我是来自成都市新都区升庵中学的生物教师李珍。

我今天说课的题目是《生物体内营养物质的转变》,现行高中生物沪科版高中第一册(试用本)第四章第四节第一课时的内容。

本节内容可以说是对生命的物质变化和能量转换的补充,是对本书主要知识的延伸和总结。

根据前面的学习和初中的知识,并联系生活经验,学生对生物体内糖类、脂肪、蛋白质可以相互转变具有一定的认识,但是具体的代谢途径和转变过程却不甚了解。

因此,我根据课程标准和学生情况,确定了本节的教学目标,并进一步确定了教学重难点。

接下来我将从四个方面来说一下这节课。

(一)教学环境设计

这节课我以学生的认知规律为基础,以问题探究为主线,以学生的“做”为核心,利用多媒体教学环境引导学生自主探究,合作讨论。

利用多媒体课件、电子白板和投影等方式提高互动效率,同时与传统的板书优势互补,帮助学生构建知识体系。

(二)设计理念

本节的内容大多都是建立在学生已有知识基础上的,与学生生活实际紧密相关,且具有较大的思维空间。

因此,我以陶行知先生的“教学做合一”为指导思想,以问题驱动为教学方法,引导学生主动探究,独立思考,合作讨论,在“做中错,错中学”。

(三)教学风格

以高中生物新课标为教学理念,坚持科学性和实效性相结合,培养能力和提高认知相结合。

通过例举常见的生活实例,创造亲切愉悦的学习氛围。

接下来,我重点说一下教学流程及对课堂的设计。

(四)教学流程

首先是问题引入,我是通过一组图片来导入这堂课的。

今年7月,湖北多地遭遇有史以来最强暴雨袭击。

相关报道每天都会出现,可以说是今夏最受关注的国内新闻之一。

学生应该有所耳闻,所以能积极主动开始本节的学习。

然后展示救灾物资去向清单,紧接着提问:“从救灾物品的种类看,人体从食物中获得的主要营养物质有哪些呢?”这样学生通过思考各食物主要的营养成分,明确本节课的学习对象,开始本节的学习。

接下来,为了帮助学生更好的完成自主探究,在新课之前,我设置了知识铺垫环节。

即以问题串的形式引导学生:1. 回忆三大营养物质的结构和功能;2. 联想生活中有关营养物质转变的现象;3. 联系已学知识总结物质代谢的基本规律。

在思考讨论之后,学生在情感上能认同营养物质的转变,在认知上对物质代谢有总体的认识,为有效地进行自主探究奠定了基础。

知识铺垫之后,依次进行糖代谢和脂肪代谢的学习。

首先是糖代谢途径,教材对于这部分知识的描述比较全面,需要补充说明的知识也比较少。

因此,采用学生先自主学习后同桌讨论的模式进行,最后利用电子白板让学生展示代谢图解。

这个时候我并不提供固定的格式,而是让学生根据自己的思维模式去自由发挥,在展示环节让学生通过比较、修正,提高处理和归纳信息的能力。

当然,最后我会逐步引导学生以血糖为核心,绘制血糖的三来源和三去向图解,帮助他们更有条理地认识这部分知识。

为了让学生更深刻地理解糖代谢,也让这节课更有趣,我设置了一系列的生活场景,让他们去分析可能发生的代谢途径。

这样,他们在现实生活的背景下,能更充分地理解和应用知识,学以致用。

脂肪代谢部分需要补充的知识点稍微多一些,因此在小组讨论之前,我提醒学生参考糖代谢图解,鼓励他们在教材知识的基础上大胆猜测,最后通过激烈的讨论明确各途径。

为了帮助学生理解和应用这部分知识,我设置了角色扮演环节,即让学生扮演营养师给出建议。

比如,减肥能吃含脂肪的食物吗?要想减肥应该慢跑还是快跑?这样学生能更好的理解脂肪

代谢,同时关注有氧运动指导生活。

此外,在脂肪的消化吸收和代谢中,肝脏是关键器官,因此我引入一种脂肪代谢异常的疾病—脂肪肝,帮助学生理解肝脏在脂肪代谢中的重要作用。

本节知识的最终落脚点是物质的相互转变关系。

因此,在代谢过程之后我设置了几个问题,目的在于总结糖类和脂肪代谢的共同点,并通过分析相互转变的核心物质和转化途径,深入理解转变的根本原因。

由于有的问题需要联系糖的有氧分解,问题难度较大,因此采用4人小组讨论的方式进行,以便学生集思广益,更顺利地得出答案。

为了更简洁直观地总结本节课的主要内容,我利用模型在生物学习中的辅助作用,让学生构建三大营养物质相互转变的关系模型。

采用学生上台板书的反馈方式提高学生参与度。

这样学生就能将厚书读薄,建立清晰的知识体系。

紧接着通过一道练习题巩固知识。

最后,为了学生更准确地理解营养物质的转变。

我利用课堂开始的话题,提问:为了节省资金,能不能把调拨物资中的牛奶换成更多的方便面?既然食物中的糖类能转变为氨基酸,为什么人每天还必须摄入足量的蛋白质?这样利用新学知识与已有认知的冲突,培养学生的批判性思维,使学生认识到营养物质的转变是有条件的。

以上就是我对这节课的阐述,谢谢各位老师。