十二、调脂药

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:4

调脂药物的基本分类、作用机制与使用原则血脂异常是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)发生发展最主要的危险因素。

有效控制血脂异常,对ASCVD防控具有重要意义。

一、什么是血脂及血脂异常血脂是血清中脂类的统称,包括甘油三酯(TG)、胆固醇(CH)、磷脂以及游离脂肪等。

血脂中70%~80%由体内合成,20%~30%由食物消化吸收。

由于血浆中TG和CH都是疏水性物质,必须与血液中的特殊蛋白质和磷脂等组成亲水性的球形大分子,才能在血液中被运输,并进入组织细胞。

这种球形大分子复合物称作脂蛋白。

载脂蛋白则通过结合和转运脂质、参与脂蛋白代谢关键酶活性的调节、参与脂蛋白受体的识别的作用,在血浆脂蛋白代谢中起到重要作用。

血脂异常通常指血清中总胆固醇(TC)、TG、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平升高,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平降低。

其中LDL-C升高是动脉硬化(AS)的主要危险因素,在ASCVD致病中起着核心作用。

大量研究表明无论以何种干预方式降低LDL-C的水平均可降低ASCVD的发生率和病死率。

提倡以降低血清LDL-C水平来防控ASCVD,也是目前国内外血脂异常防治指南推荐的调脂治疗首要干预靶点。

二、如何应对血脂异常首先采用非药物方式进行干预,如改变饮食方式、适量运动、减轻体重、减少酒精摄入等。

当生活方式改变,LDL-C及非LDL-C水平仍未达标时,则需启动药物干预。

三、临床常用的调脂药物的作用机制及使用原则临床上应用的调脂药物大致分为两类:主要降低TG类药物及主要降低CH类药物。

值得一提的是,对于严重的血脂异常患者多需联合多种调脂药物才能取得理想效果。

1.主要降低CH类药物:包括他汀类药物、CH吸收抑制剂、PCSK9抑制剂、胆酸螯合剂等。

(1)他汀类药物:又称3羟基3甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA )还原酶抑制剂。

能够抑制CH合成限速酶HMG-COA还原酶合成,从而降低CH的合成,继而上调细胞表面LDL受体,加速血清LDL分解代谢,此外还可以抑制极低密度脂蛋白(VLDL)合成。

第七节调脂及抗动脉粥样硬化药一、概述调脂及抗动脉粥样硬化药主要用于治疗血脂异常。

血脂异常是动脉粥样硬化的主要致病因素,以动脉粥样硬化为基础的冠心病和缺血性脑卒中发病率正在升高,心脑血管病已成为我国城乡人群的第一位死亡原因。

为此,对血脂异常的防治必须及早给予重视。

将血脂长期控制于适当水平,不仅可以预防动脉粥样硬化,而且可以减轻动脉粥样斑块,减少冠心病事件。

因此,在广大人群中进行高脂血症的防治成为动脉粥样硬化防治的重要环节。

合理的饮食与生活调节对防治高脂血症极为重要。

调脂药物能部分地控制饮食治疗所不能控制的高脂血症。

(一)血脂异常的定义血脂异常通常指血浆中胆固醇和(或)甘油三酯升高,俗称高脂血症。

实际上高脂血症也泛指包括低高密度脂蛋白血症在内的各种血脂异常。

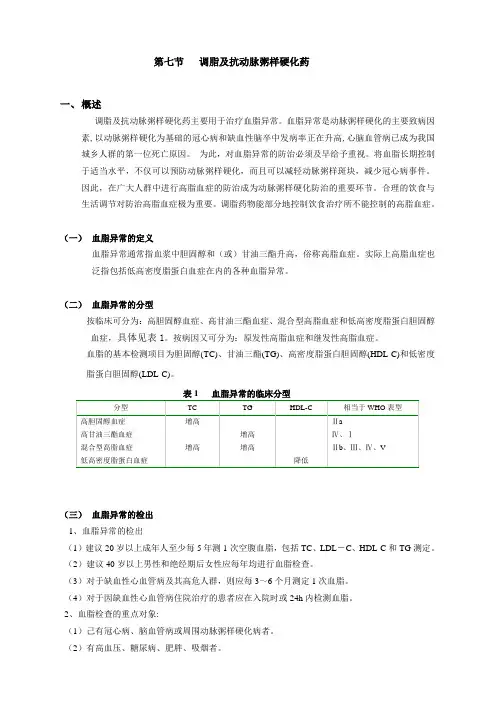

(二)血脂异常的分型按临床可分为:高胆固醇血症、高甘油三酯血症、混合型高脂血症和低高密度脂蛋白胆固醇血症,具体见表1。

按病因又可分为:原发性高脂血症和继发性高脂血症。

血脂的基本检测项目为胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。

表1 血脂异常的临床分型(三)血脂异常的检出1、血脂异常的检出(1)建议20岁以上成年人至少每5年测1次空腹血脂,包括TC、LDL-C、HDL-C和TG测定。

(2)建议40岁以上男性和绝经期后女性应每年均进行血脂检查。

(3)对于缺血性心血管病及其高危人群,则应每3~6个月测定1次血脂。

(4)对于因缺血性心血管病住院治疗的患者应在入院时或24h内检测血脂。

2、血脂检查的重点对象:(1)己有冠心病、脑血管病或周围动脉粥样硬化病者。

(2)有高血压、糖尿病、肥胖、吸烟者。

(3)有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者,尤其是直系亲属中有早发冠心病或其他动脉粥样硬化性疾病者。

(4)有皮肤黄色瘤者。

(5)有家族性高脂血症者。

二、诊断要点(一)、血脂水平诊断标准具体见表2.(二)病史1.现病史:(1)高脂血症本身的症状:高脂血症患者一般无自觉症状。

调脂药的分类及用药原则调脂药是指用于调节血脂水平的药物,主要用于治疗高血脂症。

根据其作用机制和化学结构的不同,调脂药可以分为多个类别。

本文将详细介绍调脂药的分类及其用药原则。

一、胆固醇吸收抑制剂胆固醇吸收抑制剂是一类通过抑制肠道内胆固醇的吸收而降低血清胆固醇水平的药物。

常见的胆固醇吸收抑制剂包括依折麦布(Ezetimibe)和贝特双(Bempedoic acid)。

这类药物主要通过阻断肠道上皮细胞中的NPC1L1转运蛋白来发挥作用。

在使用胆固醇吸收抑制剂时,应注意以下原则:1. 适应症:适用于原发性高胆固醇血症患者,特别是与他汀类药物联合使用时。

2. 注意禁忌症:对该类药物过敏者、肝功能异常者和孕妇禁用。

3. 副作用:常见的副作用包括胃肠道不适、头痛和肌痛等,一般可耐受。

但少数患者可能出现肝功能异常,需密切监测。

4. 注意药物相互作用:胆固醇吸收抑制剂与他汀类药物联合使用时,可能增加肌病和肝功能异常的风险。

二、他汀类药物他汀类药物是一类通过抑制3-羟基-3-甲基戊二酸还原酶(HMG-CoA 还原酶)来降低胆固醇合成的药物。

常见的他汀类药物包括辛伐他汀(Simvastatin)、阿托伐他汀(Atorvastatin)等。

使用他汀类药物时应注意以下原则:1. 适应症:适用于原发性高胆固醇血症患者,特别是伴有动脉粥样硬化性心血管疾病的患者。

2. 注意禁忌症:对该类药物过敏者、肝功能异常者和孕妇禁用。

3. 剂量选择:根据患者的具体情况和治疗目标,选择适当的剂量。

一般从小剂量开始,逐渐增加至维持剂量。

4. 副作用:常见的副作用包括肌痛、肝功能异常和消化道不适等。

部分患者可能出现横纹肌溶解和肝功能损害,需密切监测。

三、胆固醇合成抑制剂胆固醇合成抑制剂是一类通过抑制胆固醇的内源性合成来降低血清胆固醇水平的药物。

常见的胆固醇合成抑制剂有非诺贝特(Fenofibrate)和贝特妥(Gemfibrozil)等。

使用胆固醇合成抑制剂时应注意以下原则:1. 适应症:适用于高三酰甘油血症患者,特别是伴有低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平的患者。

调脂性药物分类及其副作用调脂药引起的副作用常为高脂血症病人所关注。

但必须指出,调脂药所致的副作用常受多种因素的影响。

除了药物种类的差异外,不同病人对药物不同的反应也是重要的影响因素。

目前常用的调脂药所致的常见副作用如下:1.他汀类药他汀类药是目前常用的降低血清总胆固醇的首选药物,治疗单纯性血清总胆固醇才(平增高者,也用于以血清总胆固醇水平增高为主,且伴有血清甘油三酯水平轻度增高者。

这类药物主要包括洛伐他汀(美降之)、辛伐他汀(舒降之)、普伐他汀(普拉固)、氟伐他汀(来适可)、阿托伐他汀(立普妥)和西立伐他汀(拜斯亭)等。

如长期服用可有腹胀、腹泻、便秘、头痛、失眠、皮疹、血栓性血小板减少性紫癜,可出现感觉异常,多发生于面部、头皮、舌头和四肢,表现为麻木感、烧灼感、皮肤过敏或疼痛,也可引起精神抑郁、脱皮、血清转氨酶升高,最严重的不良反应为横纹肌溶解,表现为肌无力、肌痛、无尿、血清肌酸激酶水平升高等,发生率约为1‰,若及时被发现并立即停药,肌病可以逆转,且不会造成肾衰竭。

他汀类药物如与环孢素、红霉素、克拉霉素、奈法唑酮、抗真菌药、蛋白酶抑制剂、贝特类药、烟酸类药等联合使用时,肌肉溶解的情况可能会加剧,所以应加以注意。

德国拜耳公司在1997年发明并在全球推出商品名为“拜斯亭”的新的他订类药物,因降血脂效果显著,在世界80个国家有600万个长期服用者。

2001年在美国发生了因服用“拜斯亭”造成横纹肌溶解而导致3l人死亡的事件,美国FDA发出紧急通知停止“拜斯亭”在美国的销售,目前世界上许多国家及我国均已相继停止使用。

此外,上述他汀类药物对有严重肝功能损害者或对本品有过敏史者禁用。

孕妇、哺乳期及育龄期妇女慎用。

2.贝特类药为目前用于治疗血清甘油三酯水平增高的首选药物,也用于治疗以血清甘油三酯水平增高为主,并伴有血清总胆固醇水平轻度增高者。

这类药物包括非诺贝特(力平之)、苯扎贝特(必降脂)和吉非贝齐(诺衡)等。

药物调脂治疗1 调脂治疗的原则总的调脂治疗原则是“积极、谨慎”。

大量循证医学证据证实,“积极调脂治疗”可以获得明显的益处,故“积极调脂”观念已被大家普遍接受。

对不同患者根据血脂水平和危险因素进行危险分层,新的危险分层概念中,极高危患者的定义是急性冠脉综合征(ACS)或缺血性CVD合并糖尿病。

合理地选择低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c)治疗目标值,同时关注低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-c)和高甘油三酯(TG)的治疗,从而确定调脂治疗方案。

“谨慎调脂治疗”指采用个体化调脂方案,按调脂强度选择合适的调脂药,在治疗过程中密切监测不良反应,不盲目加大剂量。

《中国成人血脂异常防治指南》规定血脂异常诊断的切点见表1。

2 调脂治疗的目标2.1 降低LDL-c水平是防治CVD的首要目标:LDL-c水平与心血管事件的发生率和死亡率呈高度正相关,这已经大量的临床研究得以证实,因此,就调脂治疗的核心是降低LDL-c水平已经达成共识,且LDL-c水平降得更低一些可以获得更大的临床效益。

LDL-c是CHD的重要危险因素,也是CHD独立预测因素,LDL-c沉积是导致AS斑块起源和进展的重要原因,而AS的罪魁祸首是动脉壁内形成的斑块。

降低LDL-c水平可使CHD危险性显著下降,两者之间呈对数线性关系;LDL-c水平降低还会带来额外益处,即AS斑块的逆转,总之,降低LDL-c水平可以显著降低各种心脑血管事件发生率和死亡率。

2004年美国国家胆固醇教育计划(NCEP)成人治疗专家组(ATPⅢ)更新指南,提出了更积极的将LDL-c作为调脂的首要目标:将高危人群的LDL-c降至135 mg/dl时应调脂治疗;无明显CHD或新发糖尿病患者,10年心血管估计危险≥20%、LDL-c>135 mg/dl时,也应调脂治疗。

“中国CHD二级预防研究(CCSPS)”高血压亚组研究结果证明,心梗合并高血压患者长期服用血脂康胶囊(红曲天然发酵制成的调脂药)在血脂异常明显改善的同时(LDL-c降低21.8%、TG降低11.2%、TC降低10.8%、HDL-c升高4.5%,差异均有显著性),可减少CHD事件44.0%、CHD死亡率31.0%、总死亡率35.8%。

调脂药物市场分析一、前言自新中国成立以来,尤其是改革开放之后,我国的经济水平得到了长足的发展,人民的生活水平不断提高。

与此同时,人们的生活习惯也悄然随之变化。

日益富裕的生活和不良的生活习惯使得以往少见的疾病逐渐的困扰着我们的生活,尤其是经济发达地区的居民。

这些疾病是在人们的生活水平得到大幅度的提高之后日益显现的,因此它们被人们形象的称为“富贵病”,如心脏病、糖尿病、高血脂、高血压、肥胖等。

流行病学显示,这些富贵病发病率正处于明显的增长时期,并且已经创造了巨大基数的患者群。

因此,这些疾病领域吸引着众多的医药企业,新药开发力度强劲,市场争夺激烈。

二、高脂血症高脂血症是指血中脂类浓度升高。

血浆中主要脂类有总胆固醇即游离胆固醇和胆固醇酯、甘油三酯。

当其中一种或几种脂类升高均称为高脂血症。

血脂以胆固醇酯(CE)和甘油三酯(TG)为核心,外包胆固醇(Ch)和磷脂(PL)构成球形颗粒。

再与载脂蛋白(apo)相结合,形成脂蛋白溶于血浆进行转运与代谢。

脂蛋白可分为乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、中间密度脂蛋白(IDL)、低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)等。

表1 高脂蛋白血症的分型分型脂蛋白变化血脂变化ⅠCM↑TG↑↑↑TC↑Ⅱa LDL↑TC↑↑VLDL及↑TG↑↑TC↑↑ⅡbLDLⅢIDL↑TG↑↑TC↑↑ⅣVLDL↑TG↑↑CM及↑TG↑↑TC↑ⅤVLDL表2 各种血清脂质水平的临床意义(mmol/L)血脂指标合适水平临界水平需治疗水平治疗最低目标TC <~≥<LDL-C <~≥<HDL-C >~≤>TG <~≥<三、高脂血症的流行病学1、全国流行病学近十几年来,国内开展了许多有关血脂的流行病学研究,但仍然缺乏权威的全国性的流行病学研究结果。

其中,中国MONICA研究(中国多省市心血管疾病及危险因素的人群监测研究)和11省市心血管危险因素队列研究是我国目前样本较大、年龄范围较宽(25-64岁)、地理覆盖范围较广的血脂流行病学研究。

十二、调脂药1. 常用调脂药及其代表药物是哪些?高脂血症是动脉粥样硬化和冠心病的重要危险因素,而冠心病常可并发心绞痛及心肌梗死。

那么如何合理应用调脂药物,防治高脂血症呢?(1)HMG-CoA还原酶抑制剂:3羟基3甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂,俗称他汀类。

这一类药物降低血清总胆固醇效果十分明显,可以显著降低致病作用明显的血清总胆固醇和低密度脂蛋白,除调脂作用之外还有稳定粥样斑块,防止斑块破裂、出血血栓形成的临床效益,而且副作用较少,主要表现为乏力、肌痛、肝功能损伤、胃肠道轻微不适和皮疹,目前是临床应用最为广泛的调脂药物。

临床常用的药物包括氟伐他汀(来适可,20~40毫克/天)、洛伐他汀(美降脂,10~80毫克/天)、普伐他汀(普拉固、美百乐镇,10~40毫克/天)、阿托伐汀(立普妥、阿乐,10~80毫克/天)、辛伐他汀(舒降之,5~40毫克/天)等。

(2)烟酸类:烟酸是一种B族维生素,主要有降低甘油三酯和总胆固醇,增高高密度脂蛋白和扩张周围血管的作用。

口服宜从小剂量开始,一般起始剂量为0.1克/次,3次/天增加至1.0克/次,3次/天。

该类药物有较明显的副作用,有些患者服药以后常常出现皮肤潮红、瘙痒和胃部不适,故不易耐受,长期服用应注意检查肝功能。

目前烟酸类多和其他几类调脂药制成复合制剂,以利用其升高高密度脂蛋白的优势。

此类药物主要有阿西莫司(吡莫酸250毫克,1~3次/天)、烟酸、烟酸肌醇酯、戊四烯酯、维生素E烟酸脂(威氏克)等。

(3)纤维酸衍生物:俗称贝特类。

该类药物以降低甘油三酯为主,也有一定的降低血清总胆固醇的作用。

它还可以减少组织胆固醇沉积,降低血小板黏附性,削弱凝血作用。

可能出现的不良反应有胃肠道反应、皮肤瘙痒、荨麻疹,一过性血清转氨酶升高和肾功能改变,用药时宜定期复查肝、肾功能。

长期应用尤可能增加胆石症发病率。

为降低药物不良反应,临床常用这类药物的缓释剂,包括非诺贝特(微粒型制剂的商品名为力平之,200毫克/天)、吉非贝齐(缓释剂为900毫克/天)、苯扎贝特(缓释剂的商品名为必降脂,400毫克/天)等。

(4)胆汁酸结合剂:也称作胆酸螯合树脂类,主要是利用其阻断胆酸的吸收,加速肝脏分解胆固醇,主要不良反应为便秘等胃肠道反应。

这类药物包括考来烯胺(消胆胺)、地维烯胺、降胆葡胺、考莱替泊(降胆宁)等。

(5)多烯脂肪酸类:亚油酸(益寿宁、脉通、血脂平、延寿宁均为含亚油酸的复方制剂)、月见草油、ω-3脂肪酸(多烯康胶丸为复方制剂)。

另外还有些其他的药物常用调脂治疗,如丙丁酚(普罗布考)、泛硫乙胺(潘特生)、谷甾醇、猪去氧胆酸、熊去氧胆酸、心脑康、降脂宁、脑心舒、糖酐酯、硫酸软骨素A、藻酸双酯钠、夫拉扎勃(去脂舒)、右旋甲状腺素钠、吡卡酯(血脉宁)、弹性酶。

2. 什么叫“他汀”类调脂药?他汀类调脂药就是上文所说的HMG-CoA还原酶抑制剂,是目前应用最多的调脂药。

因为这类调脂药的英文名里都含有“statin”这个词尾,音译过来,就是“他汀”,如atrovastatin,中文名字就是阿托伐他汀,其中一种商品名是立普妥。

他汀类调脂药是高脂血症治疗中的一支主要的生力军,在冠心病的预防和治疗中发挥着极为重要的作用。

我们把冠心病的预防分为两种:对无冠心病而血清总胆固醇水平升高以及合并其他冠心病危险因素(包括吸烟、肥胖、男性、有冠心病家族史、糖尿病等)进行的治疗称为冠心病一级预防。

而对于已经患有冠心病但是没有发生严重心脏事件如急性心肌梗死,合并血清总胆固醇水平升高者进行的治疗称为冠心病的二级预防。

可见无论是否患有冠心病,其胆固醇水平的升高都是必须进行治疗的。

胆固醇不能直接溶解于血液中,它们需要和载脂蛋白结合才能溶解。

根据和不同的载脂蛋白结合,我们把胆固醇分成乳靡微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。

并不是所有的胆固醇都是致病的胆固醇,有些胆固醇就是要求浓度高一些好,比如高密度脂蛋白,我们可以把它称为“好胆固醇”,而其他的几种如乳靡微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白,特别是低密度脂蛋白都是不好的胆固醇,我们可以把它称为“坏胆固醇”。

人体血液里的胆固醇大部分是在肝脏合成的,而不是直接来自食物。

而他汀类调脂药一方面可以阻止胆固醇在肝脏内的合成,使得进入到血液里的胆固醇减少;另一方面,还可以增加肝脏清除血液里“坏胆固醇”的能力。

这样一来,血液里的胆固醇就有了明显的下降。

胆固醇下降了,那么发生冠心病、心肌梗死的危险也就相应减少了。

许多研究表明他汀类药物可降低心脏病患者死亡危险达30%。

另外他汀类药物还有一些调脂作用以外的好处:稳定粥样斑块;改善血管内皮细胞的舒张功能;抗氧化作用,减少氧化低密度脂蛋白的形成;抗炎作用;使血管内膜变薄,狭窄性病变进展减缓;另外还有一定的抗凝、抗血小板聚集的作用。

这些调脂以外的作用对于降低冠心病患者的死亡率是非常有益的。

目前他汀类调脂药属于处方药物,因为这一类药物有一定的不良反应发生,比如肝功能损伤、肌病等,虽然发生率都很低,但是一定要防患未然,严格地在医生的指导下用药并定期拜访处方医生以了解药物的疗效和有无不良反应发生。

如果患者在服用他汀类药物期间出现肌痛或肌无力,则应及时就诊,请医生判定是否需要减量或停药。

他汀类药物的不良反应如发现及时,可很快得到控制。

患者可由医生建议更换另一种他汀类药物或换用另一类降胆固醇药。

总而言之,他汀类调脂药调脂作用肯定,不良反应少,已经成为高脂血症治疗的必备药物之一。

3. 高血脂药物服用时应遵循哪些原则?血脂主要是指血清中的胆固醇和甘油三酯。

高脂血症又是冠心病和心肌梗死的主要危险因素。

如何在血脂升高的时候,从那么多种调节血脂的药物中,选择适合自己的药物来降低血脂呢?首先一定要进行血脂的检查,再在专科医生的指导下进行药物治疗。

为了方便患者了解病情,更好地配合医生进行治疗。

这里就简单介绍一下调血脂药物的基本应用原则。

应用调血脂药的首要目标是降低低密度脂蛋白,纠正脂代谢失常,延缓病变的发展进程,降低心脑血管事件的死亡率。

为此必须要明确脂代谢失常的类型和程度。

有了明确的诊断,才可以正确选择合适的药物进行治疗。

简单的说也就是要知道,是单纯的甘油三酯升高?或者仅仅胆固醇升高?或者两者均升高,并且升高值超出正常值的范围多少?。

健康的饮食是积极预防高脂血症的基础。

如果血脂升高不多,则可以考虑在选用调脂药前,先进行食疗。

选用低脂饮食,也就是尽量少食用肥肉、动物内脏、猪脑、蛋黄、奶油等含脂肪量高的食物,并适量增加纤维素、新鲜水果和蔬菜的摄入。

而肥胖者还应低热量饮食,减少饭量,控制体重。

有烟酒嗜好者还要戒烟限酒。

适当的增加体力劳动和体育活动也是非常有必要的。

如果3~6个月血脂水平还没有达到正常范围,再根据脂代谢失常的类型选用不同效能的调脂药物。

一般来说,以单纯的胆固醇升高为主者,首选他汀类药物;以单纯甘油三酯升高为主者,首选纤维酸衍生物类(如非诺贝特等),混合型高脂血症,当甘油三酯不高于500毫克/分升时原则上仍然首选他汀类药物,高于500毫克/分升时应首选纤维酸衍生物类迅速降低甘油三酯以避免发生胰腺炎。

那么血脂是不是降得越低越好呢?其实甘油三酯和胆固醇都是机体所必须的生理物质。

如果血脂水平过低,机体的一些生理活动一定会受到影响。

所以调脂要适可而止,由医生根据患者的年龄、有没有患过冠心病、有没有冠心病的危险因素等各方面综合考虑,把血脂控制在合适的范围才是正确的,并不是盲目的降得越低越好。

动脉粥样硬化性心血管病是由多种因素作用于不同环节所致,脂代谢异常只是危险因素之一。

在进行调脂治疗的同时,还应该对高血压、糖尿病、吸烟、饮酒、肥胖和精神紧张等其他危险因素进行治疗和控制。

只有建立起健康的生活方式,合理的饮食习惯并积极的配合医生的治疗,才可以有效降低心血管事件的发病率。

4. 怎样合理使用降血脂药?为什么血脂总是降不下去?如何选用调节血脂药物呢?关键在于选择对症的调脂药。

在临床上我们常把高脂血症分为高胆固醇血症、高甘油三酯血症、混合型高脂血症。

正如上述,烟酸类、贝特类的主要作用为降低血甘油三酯,也适度降低胆固醇,适用于单纯性高甘油三酯血症。

他汀类、弹性酶的作用以降低血胆固醇为主,也降低血甘油三酯,胆酸螯合树脂类则仅降低血总胆固醇,适用于单纯性高胆固醇血症。

选择了合适的调脂药物之后,必须坚持服药,等到胆固醇基本到达标范围以后,可以逐渐减量,然后以药物的最低有效剂量长期维持服药。

忌血脂达标就停药,那样降脂的疗效就前功尽弃了。

同时注意服药时间,一般选择在晚上临睡觉前服用,因为晚上血脂是一个高峰,因此在夜间降血脂是最有效的。

许多高脂血症患者单独使用一种调脂药物往往难以达到预期疗效,这个时候就需要联合应用调脂药物。

高胆固醇血症患者应首选他汀类,同时配合胆酸螯合树脂类和贝特类或烟酸类;高甘油三酯血症患者应首选贝特类,同时配合烟酸类和鱼油制剂。

应该注意的是,他汀类和贝特类一般不宜联合使用,因为这两类一起服用其副作用有叠加效应,出现肌病、肝脏功能损伤发生率的增加。

服用调脂药的同时还用考虑其他药物的使用与它们有无配伍禁忌。

在他汀类药物中,洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀与烟酸、吉非贝齐、红霉素联用时,较易发生横纹肌溶解症,故联用时剂量宜小,且应特别谨慎。

氟伐他汀与其他药物之间相互作用较小,联合用药相对较为安全。

对于高脂血症的治疗目前还需长期服药,有的甚至需终生服用。

患者按照医生的指导坚持服用适合自己的降血脂药,并改善饮食生活习惯才是正确的治疗方法。

5. 调脂药服用时会出现哪些不良反应?他汀类药物的副反应相对少见。

根据报告主要的临床不良反应是肝功能损伤和肌病(横纹肌溶解)。

这两个不良反应均是可逆性改变,停药以后可以逐渐恢复正常。

肝功能损伤一般不会有明显的临床症状,因此,服用他汀类药物的患者一定要坚持定期(如2~3个月)到医院检查肝脏功能,以尽早发现问题。

肌病的不良反应常常表现为肌肉酸痛,如腰痛、下肢肌肉酸痛无力等,如有上述表现一定要及早就医,因为一旦出现严重横纹肌溶解会影响肾脏功能,导致急性肾功能衰竭,后果严重。

烟酸的不良反应包括轻度的临床易激动,也有可能致命的并发症。

口服结晶型的烟酸从胃肠道迅速吸收可产生血管扩张效应。

面部潮红实际上见于全部病人,事先服用前列腺素抑制剂,如阿司匹林,可减轻潮红。

肝脏毒性是烟酸首次通过时肝脏大量摄取引起的,毒性反应可以是轻度的转氨酶增高,也可以是暴发性肝功能衰竭。

服用慢释放制剂的病人较常见。

如果肝酶升高到正常值3倍或更高,应停用烟酸。

肝酶浓度突然降低则提示临床情况明显加重,肝脏合成功能减退。

可加重消化性溃疡。

烟酸使糖耐量减退,诱发痛风,青光眼加重等。

纤维酸衍生物的不良反应通常是轻度的,大多数是非特异性的胃肠道症状,如恶心、腹胀和消化不良症状。