叶绿体超微结构与动态特征

- 格式:ppt

- 大小:9.80 MB

- 文档页数:18

叶绿体的基本形态及动态特征叶绿体是植物和一些原核生物中的一种细胞器,其主要功能是进行光合作用。

叶绿体的基本形态及动态特征可以通过以下几个方面进行描述。

一、基本形态:1.大小形态:叶绿体通常为椭圆形或扁平形,直径约为2至10微米。

它们之间的大小和形状可能有所变异,取决于细胞类型和生长条件。

2.膜结构:叶绿体外部被两层膜所包围,称为外膜和内膜。

外膜是光滑而持续的,内膜则形成一系列褶皱,称为嵴,内膜嵴的增大可增加叶绿体的表面积,有利于光合作用的进行。

3.光合膜:叶绿体内膜的内部存在一系列绿色的膜片,称为光合膜,也叫叶绿素脊。

光合膜上富含光合色素和光合酶,是进行光合作用的关键结构。

4.液泡:叶绿体内部分布有一种液泡,称为淀粉体。

淀粉体含有淀粉颗粒,是储存光合产物的主要地点。

叶绿体内还有许多其他溶质和离子。

二、动态特征:1.运动:叶绿体具有一定的运动能力。

在植物细胞中,叶绿体的运动通常被称为“叶绿体运动”或“叶绿体漂浮”。

它们能沿着细胞内的微丝或微管网络进行随机非定向的移动。

叶绿体的运动速度和方向随外界环境的变化而变化。

2.位置变化:叶绿体在植物细胞中的位置是动态变化的。

在白天,叶绿体会聚集在细胞表面靠近胞膜的区域,以最大限度地吸收阳光进行光合作用。

而在夜间,叶绿体则分散在细胞质中。

3.状态调控:叶绿体的运动和位置变化受到许多内外因素的调控。

光照、温度、水分等环境因素以及植物激素如赤霉素和乙烯等都能影响叶绿体的动态特征。

另外,细胞内的信号通路和蛋白质运输也能够调节叶绿体的位置和运动。

4.分裂和合并:叶绿体具有自主的复制机制,可以通过分裂和合并来调整其数量和位置。

在一定的环境条件下,叶绿体可以增加其数量,同时由于分裂后的叶绿体尺寸较小,有利于光合作用的进行。

总之,叶绿体是植物细胞中的重要细胞器,具有独特的形态和动态特征。

通过随机运动、位置变化、状态调控和复制机制等特性,叶绿体能够适应不同环境条件并履行其光合作用的功能。

简述叶绿体的超微结构

叶绿体是植物细胞中的一个重要的细胞器,其细胞结构十分复杂。

叶绿体超微结构主要由外膜、内膜和基质三部分组成。

在叶绿体的外膜和内膜之间有一层基质,称为叶绿体基质。

叶绿

体基质内含有叶绿素、类胡萝卜素和其他光合色素等色素分子,这些

色素分子是光合作用中的重要组成部分,能够吸收太阳能,并将其转

化为化学能。

此外,叶绿体基质中还含有DNA、RNA等物质,是叶绿体

自我复制和功能维持的重要物质基础。

叶绿体的内膜表面有许多葫芦状的结构,称为叶绿体类囊体。

类

囊体是一个包含多个膜片的结构,其中的膜片被称为类囊体膜片。

类

囊体膜片内含有许多光合色素和其他蛋白质复合物,这些复合物是光

合作用的关键组成部分,能够通过电子传递链将吸收的太阳能转化为ATP,并将ATP供应给细胞的各种代谢过程。

最外层的是叶绿体外膜,它与细胞质相邻,可以通过许多小孔

(称为叶绿体孔)与细胞质相联系,以便将光合产物输送到细胞质中。

总之,叶绿体的超微结构是非常复杂的,包括外膜、内膜、基质、类囊体等多个组成部分,每个部分都具有不同的功能,共同参与了光

合作用等植物细胞的重要生命过程。

叶绿体作为光合作用器官的结构和功能特点叶绿体是植物细胞中的一种细胞器,也是光合作用的关键器官。

它具有独特的结构和功能特点,使植物能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放出氧气。

本文将详细探讨叶绿体的结构和功能特点,以便更好地理解光合作用的过程。

结构特点:1. 叶绿体具有双层膜结构,包裹着叶绿体基质。

外膜相对光滑,而内膜呈现出许多突起,形成了一系列称为类囊泡的结构,这些结构被称为内襻膜系统(Thylakoid System)。

2. 内襻膜系统的形成使叶绿体内部形成了一系列扁平的膜结构,这些扁平膜称为类囊体(Thylakoid)。

类囊体之间形成一系列有序的排列,形成了称为类囊体堆(Grana)的结构,类囊体堆之间以及类囊体堆与外膜之间则通过称为间质(Stroma)的液态基质相连。

3. 类囊体上附着了许多称为叶绿体色素复合体的结构,其中最重要的是叶绿素(Chlorophyll)。

叶绿素能够吸收光能,将其转化为化学能,从而促使光合作用的进行。

功能特点:1. 光合作用:叶绿体通过光合作用将光能转化为化学能。

在光合作用过程中,叶绿体中的叶绿素能够吸收太阳光中的红光和蓝光,将其转化为其它形式的能量。

通过一系列反应,光能被用来合成三磷酸腺苷(ATP)和还原型辅酶NADPH,并最终将二氧化碳还原为有机物质,如葡萄糖和淀粉。

2. 光反应和暗反应:叶绿体中的光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应发生在类囊体膜上,其中包括两个光系统(PSI和PSII)的相互配合,产生ATP和NADPH。

而暗反应则发生在间质内,利用ATP和NADPH将二氧化碳固定为有机物质。

3. 水的分解:叶绿体在光反应过程中还能将水分解为氧气和氢离子。

这个过程通过PSII产生的能量,将水分子的电子送入电子传递链,并同时产生氧气气体。

这是氧气的主要来源之一,不仅为植物自身提供氧气,也为整个地球生态系统中的生物提供了氧气。

4. 能量转换和储存:通过光合作用,叶绿体将光能转化为化学能,并储存在ATP和NADPH中。

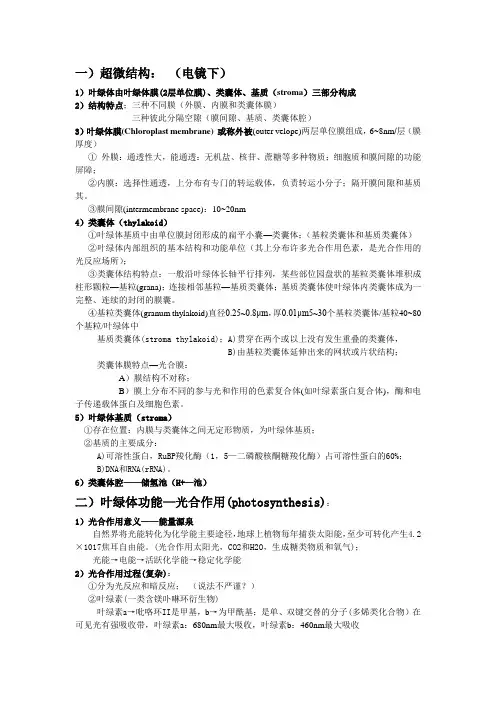

一)超微结构:(电镜下)1)叶绿体由叶绿体膜(2层单位膜)、类囊体、基质(stroma)三部分构成2)结构特点;三种不同膜(外膜、内膜和类囊体膜)三种彼此分隔空隙(膜间隙、基质、类囊体腔)3)叶绿体膜(Chloroplast membrane) 或称外被(outer velope)两层单位膜组成,6~8nm/层(膜厚度)①外膜:通透性大,能通透:无机盐、核苷、蔗糖等多种物质;细胞质和膜间隙的功能屏障;②内膜:选择性通透,上分布有专门的转运载体,负责转运小分子;隔开膜间隙和基质其。

③膜间隙(intermembrane space):10~20nm4)类囊体(thylakoid)①叶绿体基质中由单位膜封闭形成的扁平小囊—类囊体;(基粒类囊体和基质类囊体)②叶绿体内部组织的基本结构和功能单位(其上分布许多光合作用色素,是光合作用的光反应场所);③类囊体结构特点:一般沿叶绿体长轴平行排列,某些部位园盘状的基粒类囊体堆积成柱形颗粒—基粒(grana);连接相邻基粒—基质类囊体;基质类囊体使叶绿体内类囊体成为一完整、连续的封闭的膜囊。

④基粒类囊体(granum thylakoid)直径0.25~0.8μm,厚0.01μm5~30个基粒类囊体/基粒40~80个基粒/叶绿体中基质类囊体(stroma thylakoid);A)贯穿在两个或以上没有发生重叠的类囊体,B)由基粒类囊体延伸出来的网状或片状结构;类囊体膜特点—光合膜:A)膜结构不对称;B)膜上分布不同的参与光和作用的色素复合体(如叶绿素蛋白复合体),酶和电子传递载体蛋白及细胞色素。

5)叶绿体基质(stroma)①存在位置:内膜与类囊体之间无定形物质,为叶绿体基质;②基质的主要成分:A)可溶性蛋白,RuBP羧化酶(1,5—二磷酸核酮糖羧化酶)占可溶性蛋白的60%;B)DNA和RNA(rRNA)。

6)类囊体腔——储氢池(H+—池)二)叶绿体功能—光合作用(photosynthesis):1)光合作用意义——能量源泉自然界将光能转化为化学能主要途径,地球上植物每年捕获太阳能,至少可转化产生4.2×1017焦耳自由能。

叶绿体动态特征与超微结构摘要:植物的叶绿体呈现动态特征,叶绿体外膜延伸形成管状突出相互联系,故胞内叶绿体可被视为一个不连续的动态整体。

dynamin相关蛋白ARC5在叶绿体分裂装置中起着重要作用,分裂环的缢缩是叶绿体分裂的细胞动力学基础。

叶绿体分化是十分复杂的过程,一个基因的突变或异常往往会导致叶绿体分化的障碍,叶绿素缺乏突变便是极其重要且与光合作用联系密切的突变。

以小麦黄化突变体研究为例,利用透射电镜对小麦自然黄化突变体及其突变亲本(西农1718)叶片细胞叶绿体的数目、形态及超微结构进行比较分析。

结果表明该黄化突变体叶绿体超微结构的改变,是由于叶绿素含量降低造成,推测该黄化突变是由于叶绿素合成受阻导致的[1]。

关键词:叶绿体;动态特征;超微结构1 叶绿体的基本形态1.1 叶绿体的形态、分布及数目在高等植物的叶肉细胞中,叶绿体呈凸透镜或铁饼状,直径为5~10μm,厚2~4μm。

高等植物的叶片生长平展后,叶肉细胞内叶绿体的体积和数目相对保持稳定,但叶绿体仍呈现动态特征。

叶绿体的运动和位置维持需要借助微丝骨架的作用。

在拟南芥的叶肉细胞中,CHUP1[2]微丝结合蛋白为叶绿体正常定位所必需的,编码该蛋白质的基因(CHUP1)突变后叶绿体定位异常。

由于分子上存在肌动蛋白结合域,CHUP1很可能是叶绿体与微丝骨架之间实现连接的重要蛋白,在以微丝骨架为依托的叶绿体定位过程中发挥重要的作用。

叶绿体之间的动态链接通过其外膜延伸形成的管状突出(基质小管,stromo-filled,stromule)实现联系。

这种动态融合与分断有助于叶绿体实现实时的物质或信息交换。

与线粒体相似,胞内叶绿体可以被视作一个不连续的动态整体。

1.2 叶绿体的分化及其突变在种子萌发过程中,子叶、叶鞘和真叶细胞中的原质体在光照条件下相继分化为叶绿体。

在形态上,叶绿体的分化表现为体积的增大、内膜系统的形成和叶绿素的积累。

在分子生物学上则体现为叶绿体功能所必需的酶、蛋白质、大分子的合成、运输及定位。

第二节叶绿体同学们好!上一讲我们谈了所有真核细胞都必需的“能量加工厂”线粒体。

今天让我们把视线转向植物细胞。

看看那满眼绿色的世界里,细胞是如何捕捉和利用太阳能的。

常言到“万物生长靠太阳”。

太阳能是地球及其承载的万物赖以生存的终极能量源泉。

太阳能作为一种绿色清洁能源,目前已得到广泛利用。

如各式各样的太阳能电池就是一种很好的利用太阳能的方式。

其实人类之所以会想到利用太阳能,是受到植物细胞社会的启发。

绿色植物至从在地球上诞生的那天起,就一直在高效利用太阳能,并为我们人类建设了优美舒适的家园,也为我们积累了诸如石油、煤炭和氧气等宝贵的资源。

地球上的绿色植物通过光合作用将太阳能转化为生物能源,产量高达2200亿吨/年,相当于全球每年能耗的十倍,是名符其实的超级“绿色工厂”。

那么,今天就让我们一起来认识植物细胞所特有的,且对植物生活乃至整个生物圈都至关重要的细胞器:叶绿体吧。

众所周知,植物的生长需要阳光、空气和水。

而阳光是如何被植物所利用并促进植物生长的呢?这其中的头号功臣就是叶绿体了。

叶绿体是一种植物细胞中所特有的双层膜结构细胞器,是进行光合作用的重要场所,是植物细胞中除线粒体外另一种承担能量转换的细胞器。

叶绿体的主要功能是光合作用,利用光能将“吸入”的二氧化碳固定转化为碳水化合物,并“呼出”氧气。

下面,让我们从叶绿体的形态特征、结构和功能三个方面来深入了解这个细胞器吧。

首先,我们来看一看叶绿体的形态特征。

由于细胞类型,生态环境和生理状态的不同,叶绿体会呈现不同的形态特征。

比如,在高等植物细胞中,叶绿体呈现的形态比较像双凸或平凸透镜,长约5~10um,短约2~4um,厚2~3um。

而在藻类细胞中的叶绿体,形状就比存在于植物细胞中的叶绿体多样,有网状、带状、裂片状和星形等等,而且体积巨大,甚至可达100um。

叶绿体的存在就是为了帮助植物进行光合作用,所以不需要进行光合作用的地方,就不会有叶绿体。

因而不是所有的植物细胞都含有叶绿体。

一、叶绿体的基本形态及动态特征(一)叶绿体的动态变化①分部特征:躲避响应:光照强度很高时,叶绿体通过位移避开强光的行为;(避免强光损害)聚集相应:光照强度较弱时,叶绿体汇集到细胞的受光面的行为;(最大限度吸收光能)②动态连接:叶绿体通过内外膜延伸形成的管状突起实现叶绿体之间的相互联系(二)叶绿体的分化和去分化①叶绿体由原质体分化而成;②在组织培养时,叶绿体可以去分化再次形成原质体(三)叶绿体的分裂与线粒体相似,形成分裂环。

二、叶绿体的超微结构(一)叶绿体双层膜,外膜通透性大,含有孔蛋白,内膜通透性低(二)类囊体类囊体堆叠成为基粒,类囊体之间是相互连接的,所以全部类囊体之间实际上是一个完整连续的封闭膜囊;类囊体及堆叠方式大大增加了膜面积,有益于更多地捕获光能,提高光反应效率;类囊体膜富含半乳糖的糖脂(主要是亚麻酸)和极少的磷脂,所以流动性非常大,有益于膜上与光合作用有关的结构的侧向移动。

(三)叶绿体基质……三、光合作用(一)原初反应1、光合色素:叶绿素:吸收光、卟啉环+叶绿醇、镁离子、插入类囊体膜上类胡萝卜素:吸收叶绿素不能吸收的光,回收叶绿素分分子上多余的能量,光损伤防护功能藻胆素:吸收叶绿素不能吸收的杂色光,一般存在于细菌和藻类中2、光化学反应:指反应中心色素分子吸收光能而引发的氧化还原反应。

天线色素分子吸收的光能传递到Chl,Chl从而转为激发态Chl*,结果就是Chl*放出电子,传递到原初电子受体A,A从而转为A-,而Chl*则转为Chl+,A-转移电子给NADP+,而Chl+则从水中获得新的电子e,至此,光能转换为电能。

(二)电子传递和光合磷酸化1、电子传递:①电子载体组成:细胞色素、黄素蛋白、醌、铁氧还蛋白等②光系统种类:PSⅠ、PSⅡ③光系统结构组成:捕光复合物、反应中心复合物④PSⅡ:由反应中心复合体和PSⅡ捕光复合物组成,功能是利用光能在类囊体膜腔面一侧裂解水并在基质侧还原质体醌,使类囊体膜的两侧形成质子梯度。

叶绿体的基本形态及动态特征资料叶绿体是植物细胞中的一种细胞器,具有光合作用的功能,其基本形态及动态特征可以通过电镜观察、荧光显微镜观察以及分子生物学研究等手段得到。

首先,叶绿体的基本形态是类圆形或椭圆形的薄片状结构,由两层膜组成。

外膜与内膜之间形成了一个叶绿体内腔,内膜上长满了叶绿体色素。

叶绿体内腔中含有叶绿素颗粒和色素蛋白,这些颗粒是光合作用的主要位置。

叶绿体的内部结构主要包括基质、叶绿素颗粒和质体膜系统。

基质是叶绿体内膜与内膜之间的区域,其中含有多种酶和蛋白质,参与光合作用的各个反应过程。

叶绿体色素颗粒是叶绿体内腔中的颗粒形态结构,其中主要含有叶绿素和其他辅助色素分子。

质体膜系统是由叶绿体内膜、外膜和类固醇等脂质组成的。

质体膜系统起到了维持叶绿体结构稳定和调节物质交换的重要作用。

在光合作用过程中,叶绿体的动态特征主要表现为形态和位置的改变。

例如,光照条件下,叶绿体会发生聚集和分散的运动,以调节光的吸收和光合合成的效率。

这种聚集和分散的运动受到多种信号和调控因子的影响,例如光强、气温和水分等因素。

另外,叶绿体还可以在细胞内移动,以适应光合作用的需要。

这种细胞内移动受到细胞骨架的调节,通过细胞器蛋白动态变化和细胞骨架蛋白的相互作用来实现。

除了形态和位置的改变,叶绿体的内部结构和功能也可能发生变化。

一些研究发现,叶绿体内的蛋白质组成可以受到外界环境的调节而发生变化,例如气体浓度、光照条件和温度等因素。

这些变化会影响叶绿体内蛋白质的合成、降解和修复等过程,进而影响光合作用的效率和适应性。

总之,叶绿体的基本形态是类圆形或椭圆形的薄片状结构,具有两层膜组成,内部含有叶绿体色素颗粒和质体膜系统。

叶绿体的动态特征主要表现为形态和位置的改变,以及内部结构和功能的调节。

这些动态特征受到光照、温度、气体浓度和细胞骨架等因素的调控,以适应不同环境条件下的光合作用需要。