常用中药介绍

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:15

常用中药饮片介绍附彩图Just be happy, remember on the morning of June 18, 2022桂枝桂枝,中药名;属樟目,樟科中等大乔木;一年生枝条圆柱形,顶芽芽鳞宽卵形,绿色的叶子互生,长椭圆形至近披针形;花白色,长约4.5mm;果椭圆形,成熟时黑紫色,无毛;花期6~8月,果期10~12月;主产于广西、广东及云南等地;春、夏季剪下嫩枝,晒干或阴干,切成薄片或小段用;辛、甘,温;归心、肺、膀胱经;具有发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气的功效;常用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸等;中文学名桂枝别称玉桂界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目樟目科樟科属樟属分布区域福建、台湾、海南、广东、广西、云南等地采收时间春、夏二季用量 3~10g 毒性无毒入药部位樟科植物肉桂的干燥嫩枝;性味味辛、甘,性温;归经归肺、心、膀胱经;功效发汗解表、散寒止痛、通阳化气;主治用于风寒感冒、寒凝血滞诸痛症、痰饮、蓄水证、心悸;相关配伍①与白芍等同用,用于外感风寒、表虚有汗者;②与枳实、薤白等同用,用于胸阳不振,心脉瘀阻,胸痹心痛者;③与当归、吴茱萸等同用,用于妇女寒凝血滞,月经不调,经闭痛经,产后腹痛者;④与茯苓、猪苓、泽泻等同用,用于治膀胱气化不行,水肿、小便不利者;⑤与附子同用,可用于风寒湿痹,肩臂疼痛者;用法用量煎服,3~10g;禁忌桂枝辛温助热,易动阴动血,凡外感热病、阴虚火旺、血热妄行等症,均当忌用;孕妇及月经量过多者慎用;炮制方法除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥;荆芥荆芥,中药名;为唇形科植物荆芥Schizonepeta tenuifolia Briq.的干燥地上部分;夏、秋二季花开到顶、穗绿时采割,除去杂质,晒干;中文学名荆芥别称香荆芥、线芥、假苏界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目唇形目科唇形科属荆芥属种荆芥分布区域江苏、浙江、江西等地采收时间夏、秋二季花开到顶、穗绿时采割用量 5~10g 毒性无毒贮藏置阴凉干燥处入药部位植物的干燥地上部分;性味味辛,性微温;归经归肺、肝经;功效解表散风,透疹,消疮;主治用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起;相关配伍1、用于牙宣疳:赤土、荆芥叶同研,揩之,日三次;普济方2、用于经血不止:乌龙尾炒烟尽、荆芥穗各半两;为末;每服二钱,茶下;圣济录用法用量5~10g;禁忌本草纲目:忌驴肉;反河豚、一切无鳞鱼、蟹;炮制方法除去杂质,喷淋清水,洗净,润透,于50℃烘1小时,切段,干燥;药材性状本品茎呈方柱形,上部有分枝,长50~80cm,直径~0.4cm表面淡黄绿色或淡紫红色,被短柔毛;体轻,质脆,断面类白色;叶对生,多已脱落,叶片3~5羽状分裂,裂片细长;穗状轮伞花序顶生,长2~9cm,直径约0.7cm;花冠多脱落,宿萼钟状,先端5齿裂,淡棕色或黄绿色,被短柔毛;小坚果棕黑色;气芳香,味微涩而辛凉;饮片性状本品呈不规则的段;茎呈方柱形,表面淡黄绿色或淡紫红色,被短柔毛;切面类白色;叶多已脱落;穗状轮伞花序;气芳香,味微涩而辛凉;产地全国大部分地区均产,主产于江苏、浙江、江西等地;防风防风,中药名;别名铜芸、回云、回草、百枝、百种;是一种药草的名字,多年生草本植物,其喜凉爽气候,耐寒,耐干旱,主产于河北、黑龙江、四川、内蒙古等地;防风的根可生用;味辛、甘,性微温;有祛风解表,胜湿止痛,止痉的功效;中文学名防风别称铜芸、回草、百枝界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目伞形目科伞形科属防风属种防风分布区域东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东等采收时间春、秋二季用量 5-10g 毒性无毒入药部位伞形科植物防风的根;性味味辛、甘,性微温;归经归膀胱、肺、脾、肝经;功效祛风解表,胜湿止痛,止痉;主治用于外感表证,风疹瘙痒,风湿痹痛,破伤风正,脾虚湿盛;相关配伍1、治一切眼疾:蕤仁去油三钱,甘草、防风各六钱,黄连五钱,以三味熬取浓汁,次下蕤仁膏,日点;孙氏集效方2、骨蒸烦热及一切虚劳烦热,大病后烦热,并用地仙散:地骨皮二两,防风一两,甘草炙半两;每用五钱,生姜五片,水煎服;济生方3、小便淋涩:三物木防己汤∶用木防己、防风、葵子各二两; 咀;水五升,煮二升半,分三服;千金方用法用量内服:煎汤,5-10克;外用:适量,煎水熏洗;禁忌阴血亏虚、热病动风者不宜使用;血虚发痉、阴虚火旺者慎用;炮制方法除去残茎,用水浸泡,捞出,润透切片,晒干;白芷白芷,中药名;为多年生高大草本,高1-2.5米,根圆柱形,茎基部径2-5厘米,基生叶一回羽状分裂,复伞形花序顶生或侧生,果实长圆形至卵圆形;主要变种有杭白芷、祁白芷、白芷原变种、台湾独活;以根入药,有祛病除湿、排脓生肌、活血止痛等功能;主治风寒感冒、头痛、鼻炎、牙痛;赤白带下、痛疖肿毒等症,亦可作香料;北方的一些省区有栽培,多自产自销,少数调省外;一般生于林下、林缘、溪旁、灌丛和山谷草地;中文学名白芷别称薛芷、芳香界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目伞形目科伞形科属当归属种白芷、杭白芷分布区域东北、华北地区采收时间夏、秋二季用量 3-10g 毒性无毒入药部位伞形科植物白芷或杭白芷的干燥根;性味味辛,性温;归经归肺,脾,胃经;功效解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓,祛风止痒;主治风寒感冒,头痛、牙痛、风湿痹痛,鼻渊,带下证,疮痈肿毒;相关配伍①与防风、羌活等同用,用于感冒风寒,头痛,鼻塞;②与薄荷、菊花、蔓荆子同用,用于外感风热;③与石膏、黄连同用,用于牙痛;④与苍耳子、辛夷、薄荷同用,用于治鼻渊头痛;⑤与蒲公英、瓜蒌同用,可用于痈肿疮毒之乳用不起;与金银花、天花粉同用,可用于痈肿疮毒之脓出不畅;⑥与鹿角霜、白术、炮姜等同用,可用于寒湿带下;与车前子、黄柏等同用,可用于湿热带下;用法用量煎服,3~10g;外用适量;禁忌阴虚血热者忌服;炮制方法拣去杂质,用水洗净,浸泡,捞出润透,略哂至外皮无滑腻感时,再闷润后,切片干燥;柴胡柴胡,中药名;为中国药典收录的草药,药用部位为伞形科植物柴胡或狭叶柴胡的干燥根;春、秋二季采挖,除去茎叶及泥沙,干燥;柴胡是常用解表药;别名地熏、山菜、菇草、柴草,性味苦、微寒,归肝、胆经;有和解表里,疏肝升阳之功效;用于感冒发热、寒热往来、疟疾、肝郁气滞、胸肋胀痛、脱肛、子宫脱垂、月经不调;中文学名柴胡别称地熏、山菜、菇草、柴草界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目伞形目科伞形科属柴胡属分布区域东北、华北、西北、华东、湖北、四川采收时间春、秋二季用量 3-10g 毒性无毒入药部位伞形科植物柴胡或狭叶柴胡的干燥根;性味味辛、苦,性微寒;归经归肝、胆、肺经;功效和解表里,疏肝解郁,升阳举陷,退热截疟;主治用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛;用法用量3-10g;禁忌柴胡其性升散,肝风内动,肝阳上亢,气机上逆者忌用或慎用;炮制方法①柴胡:除去杂质和残茎,洗净,润透,切厚片,干燥;②醋柴胡:取净柴胡片,加入定量米醋拌匀,闷润至醋被吸尽,文火加热,炒干,取出,晾凉;筛去碎屑;柴胡片每100kg,用米醋20kg;③鳖血柴胡:取净柴胡片,用鳖血及适量清水拌匀,稍闷,待汁液被吸尽后,文火炒干,取出放凉;柴胡片每100kg,用鳖血12.5kg;石膏石膏,中药名;为含水硫酸钙CaSO4·2H2O的矿石;生用具有清热泻火,除烦止渴之功效;煅用具有敛疮生肌,收湿,止血之功效;常用于外感热病,高热烦渴,肺热喘咳,胃火亢盛,头痛,牙痛;中文名石膏采收时间冬季采挖用量 15~60g;外用适量别名细石、细理石、软石膏、寒水石、白虎;主要成分含水硫酸钙CaSO4·2H2O;性味味甘、辛,性大寒;归经归肺、胃经;功效生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:敛疮生肌,收湿,止血;用于外感热病,高热烦渴,肺热喘咳,胃火亢盛,头痛,牙痛;用法用量15~60g,先煎;或入丸、散;外用适量,多煅过用,研末撒;或调敷;相关配伍1、治表热未解,肺热咳嗽:麻黄四两,去节,杏仁五十个,去皮、尖,甘草二两,炙,石膏半斤,碎,绵裹;以水七升,煮麻黄去上沫,内诸药煮取二升,去滓,温服一升;伤寒论麻黄杏仁甘草石膏汤2、治阳明气分热盛:知母六两,石膏一斤,甘草二两,粳米六合;上四味,以水一斗,煮米热,汤成,去滓,温服一升,日三服;伤寒论白虎汤禁忌凡阳虚寒证,脾胃虚弱及血虚、阴虚发热者慎用;栀子栀子,中药名;是茜草科植物栀子的果实;栀子的果实是传统中药,属卫生部颁布的第l 批药食两用资源,具有护肝、利胆、降压、镇静、止血、消肿等作用;在中医临床常用于治疗黄疸型肝炎、扭挫伤、高血压、糖尿病等症;而且也是岳阳市市花;中文学名栀子别称黄栀子、黄果树、山栀子、红枝子等界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目茜草目科茜草科属栀子属种栀子分布区域江西、湖北、湖南、浙江、福建、四川等采收时间 9-11月用量 5-10g 毒性无毒入药部位茜草科植物茜草的干燥成熟果实;性味苦,寒;归心、肺、三焦经;功效泻火除烦,清热利湿,凉血解毒;外用消肿止痛;主治用于热病心烦,湿热黄疸,淋证涩痛,血热吐衄,目赤肿痛,火毒疮疡,外治扭挫伤痛;用法用量煎服,6-10g;外用生品适量,研末调敷;禁忌栀子苦寒伤胃,脾虚便溏者不宜用;炮制方法除去果梗及杂质,蒸至上汽或置沸水中略烫,取出,干燥,碾碎;黄芩黄芩,中药名;别名山茶根、土金茶根,是唇形科黄芩属多年生草本植物;肉质根茎肥厚,叶坚纸质,披针形至线状披针形,总状花序在茎及枝上顶生,花冠紫、紫红至蓝色,花丝扁平,花柱细长,花盘环状,子房褐色,小坚果卵球形,花果期7~9月;黄芩生于向阳草坡地上,海拔60~13001700~2000米;产于黑龙江,辽宁,内蒙古,河北,河南,甘肃,陕西,山西,山东,四川等地,中国北方多数省区都可种植;其以根入药,味苦、性寒,有清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎等功效;主治温热病、上呼吸道感染、肺热咳嗽、湿热黄胆、肺炎、痢疾、咳血、目赤、胎动不安、高血压、痈肿疖疮等症;黄芩的临床抗菌性比黄连好,而且不产生抗药性;中文学名黄芩别称山茶跟、黄芩荼界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目管状花目科唇形科属黄芩属种黄芩分布区域中国、苏联东西伯利亚、蒙古、朝鲜、日本采收时间春、秋二季用量 3~10g入药部位唇形科植物黄芩的干燥根;性味味苦,性寒;归经归肺、胆、脾、大肠、小肠经;功效清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎;主治用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安;相关配伍1、小儿秃疮:黄蜀葵花、大黄、黄芩等分,为末;米泔净洗,香油调搽;普济方2、血痢不止:地肤子五两,地榆、黄芩各一两,为末;每服方寸匕,温水调下;圣惠方3、吐血衄血,治心气不足,吐血衄血者,泻心汤主之:大黄二两,黄连、黄芩各一两,水三升,煮一升,热服取利;张仲景金匮玉函用法用量3~10g;使用注意脾胃虚寒者不宜使用;炮制方法1、黄芩片除去杂质,置沸水中煮10分钟,取出,闷透,切薄片,干燥;或蒸半小时,取出,切薄片,干燥注意避免暴晒;2、酒黄芩:取黄芩片,酒炙法炒干;黄柏黄柏huáng bò,中药名;为芸香科植物黄皮树Phellodendron chinense Schneid.的干燥树皮;习称“川黄柏”;剥取树皮后,除去粗皮,晒干;中文学名黄柏别称川黄柏界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目芸香目科芸香科种黄皮树分布区域四川、贵州、湖北、云南等地采收时间 7月份用量 3~12g 贮藏置通风干燥处,防潮生理特性本品呈板片状或浅槽状,长宽不一,厚1~6mm;外表面黄褐色或黄棕色,平坦或具纵沟纹,有的可见皮孔痕及残存的灰褐色粗皮;内表面暗黄色或淡棕色,具细密的纵棱纹;体轻,质硬,断面纤维性,呈裂片状分层,深黄色;气微,味极苦,嚼之有黏性;产地主产于四川、贵州、湖北、云南等地;入药部位植物的干燥树皮;炮制方法1、黄柏除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥;2、盐黄柏取黄柏丝,照盐水炙法附录ⅡD炒干;3、黄柏炭取黄柏丝,照炒炭法附录ⅡD炒至表面焦黑色;性味味苦,性寒;归经肾、膀胱经;功能有清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮的功效;主治用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿蹙,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮;盐黄柏滋阴降火;用于阴虚火旺,盗汗骨蒸;相关配伍1、伤寒论:黄柏、栀子、甘草;治伤寒身黄发热;2、傅青主女科:黄柏、山药、车前子、芡实、白果;治下焦湿热,白浊带下;3、傅青主女科:黄柏、山药、车前子、芡实、白果;治下焦湿热,白浊带下;用法用量3~12g;外用适量;禁忌本品苦寒伤胃,脾胃虚寒者忌用;相关论述临床常用中药手册:黄柏苦寒沉降,清热燥湿,泻火解毒力强,归肾、膀胱经,长于清下焦湿热;苦参苦参,中药名;为豆科植物苦参的干燥根,春、秋二季采挖,除去根头和小支根,洗净,干燥,或趁鲜切片,干燥;其苦,寒;有清热燥湿,杀虫,利尿之功;用于热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癣麻风,外治滴虫性阴道炎;中文学名苦参别称地槐、好汉枝、山槐子、野槐界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目豆目科豆科属槐属种槐种分布区域全国各地均有分布采收时间春、秋二季用量~9g 毒性无毒入药部位植物的干燥根;性味味苦,性寒;归经归心、肝、胃、大肠、膀胱经;功效清热燥湿,杀虫,利尿;主治用于热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癣麻风,外治滴虫性阴道炎;相关配伍1、热病狂邪,不避水火,欲杀人:苦参末,蜜丸梧子大每服十丸,薄荷汤下;亦可为末,二钱,水煎服;千金方2、伤寒结胸:天行病四、五日,结胸满痛壮热;苦参一两,以醋三升,煮取一升二合,饮之好吐,即愈;天行毒病,非苦参醋药不解,及温覆取汗良;外台秘要3、中恶心痛:苦参三两;苦酒一升半,煮取八合,分二服;肘后方用法用量~9g;外用适量,煎汤洗患处;禁忌脾胃虚寒者忌用;不宜与藜芦同用;炮制方法除去残留根头,大小分开,洗净,浸泡至约六成透时,润透,切厚片,干燥;地黄地黄,中药名;玄参科植物地黄Rehm,annia glutinosa Libosch.的新鲜或干燥块根;秋季采挖,除去芦头、须根及泥沙,鲜用或炮制后用;分为鲜地黄,干地黄和熟地黄;中文学名地黄别称怀地黄界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目唇形目科玄参科属地黄属种地黄分布区域长江以南及台湾、四川等地采集时间 10~11月用量鲜地黄,12~30g;干地黄,10~15g;熟地黄,9~15g 贮藏鲜地黄埋在沙土中,防冻;干地黄置通风干燥处,防霉,防蛀;熟地黄置通风干燥处毒性无毒入药部位植物的块根;性味1、鲜地黄:味甘、苦,性寒;2、干地黄:味甘,性寒;3、熟地黄:味甘,性微温;归经1、鲜地黄:归心、肝、肾经;2、干地黄:归心、肝、肾经;3、熟地黄:归肝、肾经;功效1、鲜地黄:清热生津,凉血,止血;2、干地黄:清热凉血,养阴生津;3、熟地黄:补血滋阴,益精填髓;主治1、鲜地黄:用于热病伤阴,舌绛烦渴,温毒发斑,吐血,衄血,咽喉肿痛;2、干地黄:用于热人营血,温毒发斑,吐血,衄血,热病伤阴,知绛烦渴,津伤便秘,咽喉肿痛;3、熟地黄:用于血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,眩晕,耳鸣,颏发早白;相关配伍1、堕胎下血不止:代赭石末一钱,生地黄汁半盏调;日三、五服,以瘥为度;圣济录2、吐血衄血:胡黄连、生地黄等分;为末,猪胆汁丸梧子大,卧时茅花汤下五十丸;普济方3、口干心躁:熟地黄五两,水三盏,煎一盏半,分三服,一日尽;圣惠方4、吐血不止:鳖甲、蛤粉各一两同炒色黄,熟地黄一两半晒干;为末;每服二钱,食后茶下;圣济录用法用量1、鲜地黄,12~30g;2、干地黄,10~15g;3、熟地黄,9~15g禁忌1、生地黄:脾虚湿滞,腹满便溏者不宜使用;2、熟地黄:本品性质黏腻,有碍消化,凡气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌服;重用久服宜与陈皮、砂仁等同用,以免黏腻碍胃;炮制方法1、鲜地黄,干地黄:除去杂质,洗净,闷润,切厚片,干燥;2、熟地黄:1取生地黄,依酒炖法炖至酒吸尽,取出,晾晒至外皮黏液稍干时,切厚片或块,干燥,即得;每100kg生地黄,用黄酒30~50kg;2取生地黄,依蒸法蒸至黑润,取出,晒至约八成干时,切厚片或块,干燥,即得;玄参玄参,中药名;为玄参科草本植物,可达1米余;支根数条,纺锤形或胡萝卜状膨大,粗可达3厘米以上;生于海拔1700米以下的竹林、溪旁、丛林及高草丛中;产河北南部、河南、山西、陕西南部、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、四川;味甘、苦、咸,性微寒,有清热凉血,滋阴降火,解毒散结的功效;中文学名玄参别称元参、浙玄参、黑参、重台、鬼藏、正马、鹿肠、端、玄台、元参界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目管状花目科玄参科属玄参属种玄参分布区域东北、华北及山东、江苏、河南等采收时间 10-11月用量 9-15g 毒性无毒入药部位玄参科植物玄参及北玄参的根;性味甘、苦、咸,微寒;归经归脾、胃、肾经;功效清热凉血;滋阴降火;解毒散结主治温热病热和营血;身热;烦渴;舌绛;发斑;骨蒸劳嗽;虚烦不寤;津伤便秘;目涩昏花;咽喉喉肿痛;瘰疬痰核;痈疽疮毒;用法用量内服:煎汤,9-15g;或入丸、散;外用:适量,捣敷或研末调敷;使用注意脾胃有湿及脾虚便溏者忌服;炮制方法拣净杂质,除去芦头,洗净润透,切片,晾干;或洗净略泡,置笼屉内蒸透,取出晾6-7成干,焖润至内外均呈黑色,切片,再晾干;牡丹皮牡丹皮,中药名;为毛茛科植物牡丹干燥根皮;产于安徽、四川、河南、山东等地;苦、辛,微寒,归心、肝、肾经,具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效;牡丹皮和牡丹酚的毒性小;中文学名牡丹皮别称牡丹根皮、丹皮、丹根界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目毛茛目科毛茛科属芍药属种牡丹分布区域安徽、四川、甘肃、陕西、湖北、湖南、山东、贵州采收时间秋季采收用量 6-12g 毒性小毒入药部位毛茛科植物牡丹的干燥根皮;性味苦、辛,微寒;归经归心、肝、肾经;功效清热凉血,活血化瘀;主治热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒;相关配伍1.本草经集注:“畏菟丝子;”2.唐本草:“畏贝母、大黄;”3.日华子本草:“忌蒜;配地骨皮:除热;”用法用量6-12g;使用注意脾胃虚寒泄泻者忌用;炮制方法迅速洗净,润后切薄片,晒干;蒲公英蒲公英,中药名;别名黄花地丁、婆婆丁、华花郎等;菊科多年生草本植物;头状花序,种子上有白色冠毛结成的绒球,花开后随风飘到新的地方孕育新生命;其为菊科植物蒲公英、碱地蒲公英或同属数种植物的干燥全草;苦、甘,寒;主要用于疔疮肿毒,乳痈,瘰疬,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛等;中文学名蒲公英别称华花郎、蒲公草、食用蒲公英界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目桔梗目科菊科属蒲公英属种蒲公英分布区域东北、华北、华东、华中、西南等地采收时间春至秋季花初开时用量 10~15g 毒性无毒入药部位菊科植物蒲公英、碱地蒲公英或同属数种植物的干燥全草;性味苦、甘,寒;归经归肝、胃经;功效清热解毒,消肿散结,利尿通淋;主治疔疮肿毒,乳痈,瘰疬,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛;用法用量10~15g;使用注意阳虚外寒、脾胃虚弱者忌用;炮制方法除去杂质,洗净,切段,干燥;本品为不规则的段;根表面棕褐色,抽皱;根头部有棕褐色或黄白色的茸毛,有的已脱落;叶多皱缩破碎,绿褐色或暗灰绿色,完整者展平后呈倒披针形,先端尖或钝,边缘浅裂或羽状分裂,基部渐狭,下延呈柄状;头状花序,总苞片多层,花冠黄褐色或淡黄白色;有时可见具白色冠毛的长椭圆形瘦果;气微,味微苦;败酱草败酱草,中药名;为败酱科植物白花败酱的干燥全草;性凉,味辛、苦;具有清热解毒,祛痰排脓之功效,常用于肠痈,肺痈,痢疾,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮;中文学名败酱草别称败酱界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲科败酱科属败酱属种白花败酱分布区域除西北地区外,全国均有分布采收时间夏季用量 9~30g; 毒性无毒入药部位败酱科植物白花败酱的干燥全草;性味性凉,味辛、苦;归经入肝、胃、大肠经;功效清热解毒,祛痰排脓;主治肠痈,肺痈,痢疾,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮;相关配伍①肠痈初期未成脓者:配红藤、大黄、牡丹皮等;②肠痈脓已成者:配薏苡仁、附子;③肺痈发热,咳唾脓血:配鱼腥草、桔梗、芦根等;用法用量煎服,6~15g;外用适量;禁忌脾胃虚弱者慎用;本草汇言:“久病胃虚牌弱,泄泻不食之症,一切虚寒下脱之疾,咸忌之;”炮制方法夏季开花前采挖,晒至半干,扎成束,再阴干;生理特性白花败酱多年生草本,高达1m;地下茎细长,地上茎直立,密被白色倒生粗毛或仅两侧各有1列倒生粗毛;基生叶簇牛,卵圆形,边缘有粗齿,叶柄长;茎牛叶对生,卵形或长卵形,长4~250px,宽2~125px,先端渐尖,基部楔形,1~2对羽状分裂,基部裂片小,上部不裂,边缘有粗齿,两面有粗毛,近无柄伞房状圆锥聚伞花序,花序分枝及梗上密生或仅2列粗毛;花萼不明显;花冠白色,直径4~6mm;瘦果倒卵形,基部贴生在增大的嘲翅状膜质苞片上,苞片近圆形;花期5~6月;生于山坡草地、路旁;白花蛇舌草白花蛇舌草,中药名;为茜草科耳草属植物白花蛇舌草Hedyotis diffusaWilld.Oldenlandia diffusa Willd. Roxb.的全草;夏秋采集,洗净,鲜用或晒干;中文学名白花蛇舌草别称蛇舌草、蛇舌癀、蛇针草界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲目茜草目一说龙胆目科茜草科属耳草属种白花蛇舌草分布区域云南、广西、广东、福建等地采收时间夏秋采集用量 15~60g 毒性无毒入药部位植物全草入药;性味味微苦,性寒;归经胃、大肠、小肠经;功效清热解毒,利湿通淋;主治用于肺热喘咳,咽喉肿痛,肠痈,疖肿疮疡,毒蛇咬伤,热淋涩痛,水肿,痢疾,肠炎,湿热黄疸,癌肿;相关配伍:1、治痢疾、尿道炎:白花蛇舌草一两;水煎服;福建中草药2、治急性阑尾炎:白花蛇舌草二至四两,羊蹄草一至二两,两面针根三钱;水煎服;广东中草药处方选编3、治小儿惊热,不能入睡:鲜蛇舌癀打汁一汤匙服;闽南民间草药。

常见中药大全中药名称及作用辛温解表药:麻黄:辛、微苦,温。

归肺、膀胱经。

发汗、平喘、利水(外感风寒表实证)桂枝:辛甘温,归心、肺、膀胱经。

发汗解表、温经通阳。

(风寒湿痹、痰饮蓄水、胸痹)紫苏:辛温,归肺脾经。

发表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒(脾胃气滞)荆芥:辛微温。

归肺肝经。

去风解表,透疹疗疮,止血。

防风:辛甘微温;归膀胱肝脾经。

去风解表、胜湿止痛,解痉。

羌活:辛苦温,归膀胱肾经。

解表散寒、去风胜湿,止痛。

白芷:辛温,归肺胃经。

解表去风,燥湿,消肿排脓,止痛。

(阳明头痛,寒湿带下)生姜:辛微温。

归肺脾经。

发汗解表,温中止呕,温肺止咳。

(胃寒呕吐)香薷:辛微温。

归肺胃经。

发汗解表,和中化湿,利水消肿。

(阴暑、水肿、小便不利)辛夷:辛温。

归肺胃经。

散风寒,通鼻窍。

藁本:辛温;归膀胱经。

发表散寒,去风胜湿,止痛。

苍耳子:辛苦温。

有小毒。

归肺经。

宣通鼻窍,去风湿,止痛。

辛凉解表药:薄荷:辛凉。

归肝肺经。

疏散风热,清利头目,利咽,透疹。

蝉蜕:甘寒。

归肺肝经。

疏散风热,透疹、明目退翳,熄风止痉。

牛蒡子:辛苦寒。

归肺胃经。

疏散风热,解毒透疹,利咽散肿。

桑叶:苦甘寒。

归肺肝经。

疏散风热,清肺润燥,平肝明目。

菊花:辛甘苦,微寒。

归肺肝经。

疏风清热,解毒明目。

葛根:甘辛凉。

归脾胃经。

解肌退热,透发麻疹,生津止渴,生阳止泻。

柴胡:苦辛微寒,归心包络、肝、三焦、胆经。

和解退热,,疏肝解郁,升举阳气。

(伤寒邪在少阳、肝气郁结、气虚下陷致肛脱等)升麻:辛甘微寒。

归肺脾胃大肠经。

发表透疹,清热解毒,升阳举陷。

(中气虚弱、气虚下陷致肛脱等)蔓荆子:辛苦平。

归膀胱肝胃经。

疏散风热,清利头目。

淡豆豉:辛肝微苦,寒。

归肺胃经。

解表除烦。

清热泻火药:石膏:辛甘、大寒,归肺胃经。

清热泻火,除烦止渴,收敛生肌。

(温热在气分,肺热咳喘)知母:苦甘寒。

归肺胃肾经。

清热泻火,滋阴润燥。

栀子:苦寒,归心肺肝胃三焦经。

泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛。

全草类中药(含常用别名)全草类中药,全指草本植物的全体部分被用于药用的植物。

全草类中药被广泛应用于传统中医药学中,具有丰富的药理活性和治疗功效。

本文将介绍几种常见的全草类中药,包括其常用别名及其主要药用功效。

1.罗布麻(又名乌麻、黑麻)罗布麻是一种多年生草本植物,主要生长在我国南方地区。

它的全草部分被广泛用于制成中药。

罗布麻具有清热解毒、消肿止痛、促进血液循环等功效。

临床上常用于治疗急性感染、肿瘤等疾病。

2.白花蛇舌草(又名南蛇草)白花蛇舌草是一种生长在我国南方地区的多年生草本植物。

它的全草被广泛用于中药制剂中。

白花蛇舌草具有清热解毒、活血化瘀、止血止痛等功效。

常用于治疗湿热病症、瘀血症以及风湿疼痛等疾病。

3.川连(又名天仙藤)川连是一种生长在我国西南地区的多年生草本植物。

川连的全草常被用作中药材。

川连具有清热解毒、凉血止血、活血化瘀等功效。

临床上常用于治疗热毒症、咳嗽痰多、便血等病症。

4.石斛(又名冰羊角)石斛是一种生长在我国南方地区的多年生兰科植物。

石斛是一种常见的草药,以其鲜花入药。

石斛具有滋补养生、清热祛湿、补肾壮阳等功效。

常用于治疗肾虚、阳痿早泄以及热病烦渴等症状。

5.党参(又名太子参)党参是一种生长在我国北方地区的多年生草本植物。

党参的地上部分全草被广泛用作中药。

党参具有补气养血、益肺生津、提高免疫力等功效。

常用于治疗气虚血瘀、虚劳乏力以及肺病咳嗽等病症。

6.川穹花(又名白花川穹)川穹花是一种生长在我国西南地区的多年生花卉。

川穹花的全草常被用于中药制剂中。

川穹花具有祛风散寒、活血凉血、消肿止痛等功效。

临床上常用于治疗风湿关节炎、痛风等疾病。

7.白花姜(又名冰片姜)白花姜是一种生长在我国南方地区的多年生植物。

白花姜的全草具有很高的药用价值。

白花姜具有理气祛湿、温中止痛、化痰止咳等功效。

常用于治疗脾胃虚弱、湿阻痰滞等症状。

8.华佗草(又名夏枯草)华佗草是一种生长在我国南方地区的多年生草本植物。

常见中药大全中药名称及作用辛温解表药:麻黄:辛、微苦,温。

归肺、膀胱经。

发汗、平喘、利水(外感风寒表实证)桂枝:辛甘温,归心、肺、膀胱经。

发汗解表、温经通阳。

(风寒湿痹、痰饮蓄水、胸痹)紫苏:辛温,归肺脾经。

发表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒(脾胃气滞)荆芥:辛微温。

归肺肝经。

去风解表,透疹疗疮,止血。

防风:辛甘微温;归膀胱肝脾经。

去风解表、胜湿止痛,解痉。

羌活:辛苦温,归膀胱肾经。

解表散寒、去风胜湿,止痛。

白芷:辛温,归肺胃经。

解表去风,燥湿,消肿排脓,止痛。

(阳明头痛,寒湿带下)生姜:辛微温。

归肺脾经。

发汗解表,温中止呕,温肺止咳。

(胃寒呕吐)香薷:辛微温。

归肺胃经。

发汗解表,和中化湿,利水消肿。

(阴暑、水肿、小便不利)辛夷:辛温。

归肺胃经。

散风寒,通鼻窍。

藁本:辛温;归膀胱经。

发表散寒,去风胜湿,止痛。

苍耳子:辛苦温。

有小毒。

归肺经。

宣通鼻窍,去风湿,止痛。

辛凉解表药:薄荷:辛凉。

归肝肺经。

疏散风热,清利头目,利咽,透疹。

蝉蜕:甘寒。

归肺肝经。

疏散风热,透疹、明目退翳,熄风止痉。

牛蒡子:辛苦寒。

归肺胃经。

疏散风热,解毒透疹,利咽散肿。

桑叶:苦甘寒。

归肺肝经。

疏散风热,清肺润燥,平肝明目。

菊花:辛甘苦,微寒。

归肺肝经。

疏风清热,解毒明目。

葛根:甘辛凉。

归脾胃经。

解肌退热,透发麻疹,生津止渴,生阳止泻。

柴胡:苦辛微寒,归心包络、肝、三焦、胆经。

和解退热,,疏肝解郁,升举阳气。

(伤寒邪在少阳、肝气郁结、气虚下陷致肛脱等)升麻:辛甘微寒。

归肺脾胃大肠经。

发表透疹,清热解毒,升阳举陷。

(中气虚弱、气虚下陷致肛脱等)蔓荆子:辛苦平。

归膀胱肝胃经。

疏散风热,清利头目。

淡豆豉:辛肝微苦,寒。

归肺胃经。

解表除烦。

清热泻火药:石膏:辛甘、大寒,归肺胃经。

清热泻火,除烦止渴,收敛生肌。

(温热在气分,肺热咳喘)知母:苦甘寒。

归肺胃肾经。

清热泻火,滋阴润燥。

栀子:苦寒,归心肺肝胃三焦经。

泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛。

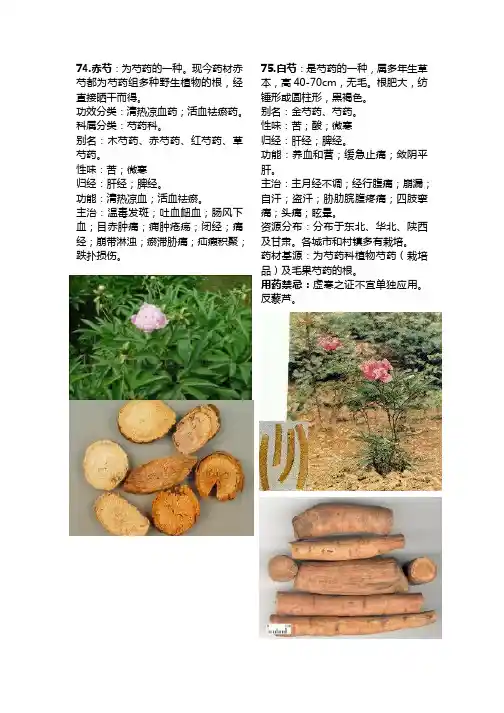

74.赤芍:为芍药的一种。

现今药材赤芍都为芍药组多种野生植物的根,经直接晒干而得。

功效分类:清热凉血药;活血祛瘀药。

科属分类:芍药科。

别名:木芍药、赤芍药、红芍药、草芍药。

性味:苦;微寒归经:肝经;脾经。

功能:清热凉血;活血祛瘀。

主治:温毒发斑;吐血衄血;肠风下血;目赤肿痛;痈肿疮疡;闭经;痛经;崩带淋浊;瘀滞胁痛;疝瘕积聚;跌扑损伤。

75.白芍:是芍药的一种,属多年生草本,高40-70cm,无毛。

根肥大,纺锤形或圆柱形,黑褐色。

别名:金芍药、芍药。

性味:苦;酸;微寒归经:肝经;脾经。

功能:养血和营;缓急止痛;敛阴平肝。

主治:主月经不调;经行腹痛;崩漏;自汗;盗汗;胁肋脘腹疼痛;四肢挛痛;头痛;眩晕。

资源分布:分布于东北、华北、陕西及甘肃。

各城市和村镇多有栽培。

药材基源:为芍药科植物芍药(栽培品)及毛果芍药的根。

用药禁忌:虚寒之证不宜单独应用。

反藜芦。

76.蒲黄:为香蒲科植物长苞香蒲、狭叶香蒲、宽叶香蒲或其同属多种植物的花粉。

功效分类:凉血止血药;活血祛瘀药。

科属分类:香蒲科。

别名:蒲厘花粉、蒲花、蒲棒花粉、蒲草黄。

性味:味甘、微辛;性平。

归经:肝经;心经;脾经。

功能:止血;祛瘀;利尿。

主治:吐血;咯血;衄血;备痢;便血;崩漏;外伤出血;心腹疼痛;经闭腹痛;产后瘀痛;痛经;跌扑肿痛;血淋涩痛;带下;重舌;口疮;聤耳;阴下湿痒。

用药禁忌:孕妇慎服。

77.芡实:为睡莲科植物芡的干燥成熟种仁。

功效分类:收涩药;补肾药;健脾药 科属分类:睡莲科。

别名:卵菱、鸡头实、雁喙实、鸡头、雁头、乌头、水流黄、水鸡头、肇实、刺莲藕、刀芡实、鸡头果、鸡头苞、刺莲蓬实。

性味:甘;涩;平。

归经:脾经;肾经;心经;胃经;肝经。

功能:固肾涩精;补脾止泄。

主治:遗精;白浊;淋浊;带下;小便不禁;大便泄泻。

用药禁忌:大小便不利者禁服;食滞不化者慎服。

78. 环留行:为石竹科植物麦蓝菜,为石竹科植物麦蓝菜的种子。

性味: 苦,平。

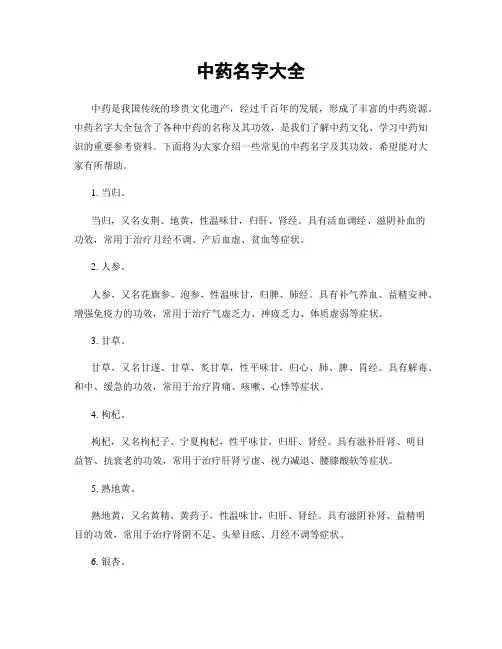

中药名字大全中药是我国传统的珍贵文化遗产,经过千百年的发展,形成了丰富的中药资源。

中药名字大全包含了各种中药的名称及其功效,是我们了解中药文化、学习中药知识的重要参考资料。

下面将为大家介绍一些常见的中药名字及其功效,希望能对大家有所帮助。

1. 当归。

当归,又名女荆、地黄,性温味甘,归肝、肾经。

具有活血调经、滋阴补血的功效,常用于治疗月经不调、产后血虚、贫血等症状。

2. 人参。

人参,又名花旗参、泡参,性温味甘,归脾、肺经。

具有补气养血、益精安神、增强免疫力的功效,常用于治疗气虚乏力、神疲乏力、体质虚弱等症状。

3. 甘草。

甘草,又名甘遂、甘草、炙甘草,性平味甘,归心、肺、脾、胃经。

具有解毒、和中、缓急的功效,常用于治疗胃痛、咳嗽、心悸等症状。

4. 枸杞。

枸杞,又名枸杞子、宁夏枸杞,性平味甘,归肝、肾经。

具有滋补肝肾、明目益智、抗衰老的功效,常用于治疗肝肾亏虚、视力减退、腰膝酸软等症状。

5. 熟地黄。

熟地黄,又名黄精、黄药子,性温味甘,归肝、肾经。

具有滋阴补肾、益精明目的功效,常用于治疗肾阴不足、头晕目眩、月经不调等症状。

6. 银杏。

银杏,又名白果、白果仁,性平味甘,归肺、大肠经。

具有化痰止咳、润肠通便、抗衰老的功效,常用于治疗咳嗽、哮喘、便秘等症状。

7. 茯苓。

茯苓,又名茯神、茯苓子,性平味甘,归心、脾、肾经。

具有利水渗湿、健脾和胃、安神安眠的功效,常用于治疗水肿、脾胃虚弱、失眠等症状。

8. 丹参。

丹参,又名丹参、红丹参,性微寒味微苦微甘,归心、肝、脾经。

具有活血化瘀、凉血止血、清热解毒的功效,常用于治疗心绞痛、糖尿病、出血等症状。

9. 雪莲。

雪莲,又名雪莲子、雪莲花,性平味甘,归肺、肾经。

具有滋阴润肺、清热解毒、止血生肌的功效,常用于治疗肺燥咳嗽、肾虚耳鸣、创伤出血等症状。

10. 当藤。

当藤,又名当归藤、川当藤,性温味甘,归肝、肾经。

具有活血化瘀、滋阴补血、调经止痛的功效,常用于治疗痛经、月经不调、产后血瘀等症状。

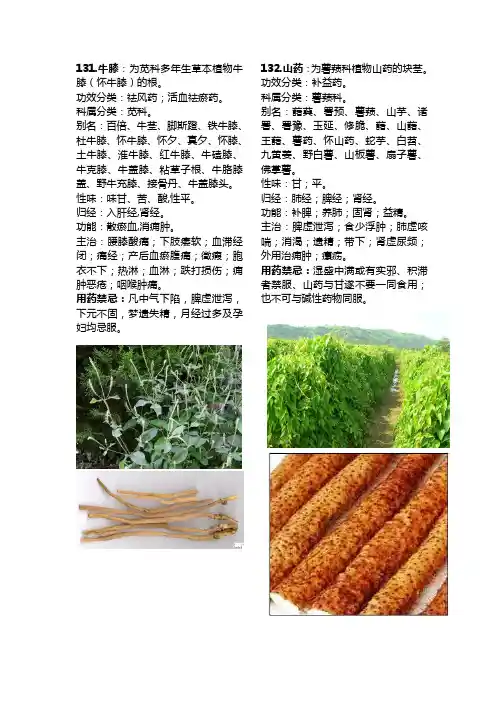

131.牛膝:为苋科多年生草本植物牛膝(怀牛膝)的根。

功效分类:祛风药;活血祛瘀药。

科属分类:苋科。

别名:百倍、牛茎、脚斯蹬、铁牛膝、杜牛膝、怀牛膝、怀夕、真夕、怀膝、土牛膝、淮牛膝、红牛膝、牛磕膝、牛克膝、牛盖膝、粘草子根、牛胳膝盖、野牛充膝、接骨丹、牛盖膝头。

性味:味甘、苦、酸,性平。

归经:入肝经,肾经。

功能:散瘀血,消痈肿。

主治:腰膝酸痛;下肢痿软;血滞经闭;痛经;产后血瘀腹痛;徵瘕;胞衣不下;热淋;血淋;跌打损伤;痈肿恶疮;咽喉肿痛。

用药禁忌:凡中气下陷,脾虚泄泻,下元不固,梦遗失精,月经过多及孕妇均忌服。

132.山药:为薯蓣科植物山药的块茎。

功效分类:补益药。

科属分类:薯蓣科。

别名:藷藇、署预、薯蓣、山芋、诸署、署豫、玉延、修脆、藷、山藷、王藷、薯药、怀山药、蛇芋、白苕、九黄姜、野白薯、山板薯、扇子薯、佛掌薯。

性味:甘;平。

归经:肺经;脾经;肾经。

功能:补脾;养肺;固肾;益精。

主治:脾虚泄泻;食少浮肿;肺虚咳喘;消渴;遗精;带下;肾虚尿频;外用治痈肿;瘰疬。

用药禁忌:湿盛中满或有实邪、积滞者禁服、山药与甘遂不要一同食用;也不可与碱性药物同服。

133.牡蛎:一种软体动物,身体呈卵圆型有两面壳,生活在浅海泥沙,肉味鲜美。

壳烧成灰可入药。

也叫“蚝”。

性味:咸,微寒。

归经:归肝、胆、肾经。

功能:平肝息风药;养阴药。

功能:有收敛、镇静、解毒、镇痛的作用.煅牡蛎:收敛固涩除酸的作用强,治疗胃疼、胃酸等。

生牡蛎:上收下敛,治疗头晕、便稀。

用药禁忌:牡蛎恶麻黄、吴茱萸、辛夷。

本品多服久服,易引起便秘和消化不良。

134. 菟丝子:兔丝子是荒地上常见的寄生植物,通常会缠绕在矮小的植物上,由于体内於不含叶绿素,植株呈现淡淡的黄色,只要稍微留意不难发现。

种子入药。

别名:豆寄生、无根草、黄丝、金黄丝子、马冷丝、巴钱天、黄鳝藤、菟儿丝、菟丝实、吐丝子。

性味:甘,温。

归经:归肝、肾、脾经。

功能主治:滋补肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻。

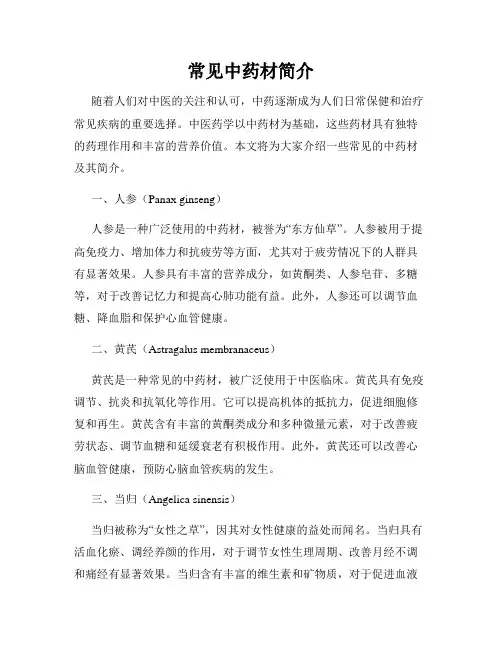

常见中药材简介随着人们对中医的关注和认可,中药逐渐成为人们日常保健和治疗常见疾病的重要选择。

中医药学以中药材为基础,这些药材具有独特的药理作用和丰富的营养价值。

本文将为大家介绍一些常见的中药材及其简介。

一、人参(Panax ginseng)人参是一种广泛使用的中药材,被誉为“东方仙草”。

人参被用于提高免疫力、增加体力和抗疲劳等方面,尤其对于疲劳情况下的人群具有显著效果。

人参具有丰富的营养成分,如黄酮类、人参皂苷、多糖等,对于改善记忆力和提高心肺功能有益。

此外,人参还可以调节血糖、降血脂和保护心血管健康。

二、黄芪(Astragalus membranaceus)黄芪是一种常见的中药材,被广泛使用于中医临床。

黄芪具有免疫调节、抗炎和抗氧化等作用。

它可以提高机体的抵抗力,促进细胞修复和再生。

黄芪含有丰富的黄酮类成分和多种微量元素,对于改善疲劳状态、调节血糖和延缓衰老有积极作用。

此外,黄芪还可以改善心脑血管健康,预防心脑血管疾病的发生。

三、当归(Angelica sinensis)当归被称为“女性之草”,因其对女性健康的益处而闻名。

当归具有活血化瘀、调经养颜的作用,对于调节女性生理周期、改善月经不调和痛经有显著效果。

当归含有丰富的维生素和矿物质,对于促进血液循环和提高机体免疫力有帮助。

此外,当归还具有镇痛、抗炎和抗衰老等功效。

四、川贝(Fritillaria cirrhosa)川贝是一种常用的中药材,具有清热润肺、止咳化痰的作用。

川贝含有多种生物碱和黏液成分,对于缓解咳嗽、咳痰和肺炎等肺部问题有疗效。

川贝还可以清热化痰、保护声音和缓解喉咙不适。

此外,川贝还具有镇静、降压和消除炎症的作用。

五、枸杞(Lycium barbarum)枸杞是一种常见的中药材,被广泛用于补肾养肝、明目养颜。

枸杞富含维生素C、β-胡萝卜素、多糖和黄酮类等物质,对于提高免疫力、保护肝脏和改善视力有好处。

枸杞还具有抗炎、抗氧化和抗衰老的作用,被认为是一种天然的抗氧化剂。

中药的功效大全中药,作为中医药学的重要组成部分,具有悠久的历史和广泛的应用。

中药以其天然、绿色、温和的特点,被广泛用于病症的预防和治疗。

以下是一些常用中药及其功效的介绍。

1. 人参:人参被誉为“百草之王”,具有补气养血、健脾益肺、强身健体的功效,对虚弱乏力、气短心悸等症状有很好的疗效。

2. 甘草:甘草有益气平补、和中调胃的功效。

可以用于治疗脾胃虚弱、脾气不和、胃痛等问题。

3. 黄芪:黄芪是一种具有补气养血、提高机体免疫力的中药。

常用于治疗疲乏无力、食欲不振、免疫力低下等问题。

4. 当归:当归具有补血活血、调经止痛的功效,常用于妇科病、月经不调等问题。

5. 丹参:丹参有活血化瘀、舒筋活络的作用,广泛应用于心脑血管疾病的治疗。

6. 灵芝:灵芝被誉为“仙草”,具有抗氧化、抗肿瘤的活性物质。

可以提高免疫力,抵抗疾病。

7. 三七:三七是一种常用的止血中药,具有凉血、止血、活血通络的功效。

常用于咯血、便血等症状的治疗。

8. 枸杞子:枸杞子具有滋阴补肾、明目养颜的功效,对肝肾不足、视力减退有一定的改善作用。

9. 熟地黄:熟地黄是一种滋阴补血的中药,多用于治疗阴虚血亏、气血两虚等症状。

10. 石斛:石斛具有滋阴清热、养生强壮的功效。

常用于治疗体虚乏力、内热消渴等病症。

11. 当归:当归是一种补血养血、调经止痛的中药。

常用于妇科病的治疗,如痛经、月经不调等。

12. 青蒿素:青蒿素是一种抗疟原虫的药物,被广泛用于疟疾的治疗。

13. 何首乌:何首乌具有滋肾养肝、益精补血的作用。

常用于治疗血汗、眩晕、腰腿酸软等症状。

14. 野菊花:野菊花具有清肝明目、平肝熄风的功效,可用于治疗风热感冒、目赤肿痛等症状。

15. 马鞭草:马鞭草具有驱寒、散瘀通络的功效,常用于治疗关节炎、肌肉疼痛等问题。

16. 红景天:红景天具有抗衰老、增强机体免疫力的功效。

可以用于改善机体抗疲劳能力。

17. 五味子:五味子具有润肺止咳、安神宁心的作用,可以用于治疗咳嗽、失眠等症状。

常用中药材名称

中药材是传统中医药学的重要组成部分,有着悠久的历史和广泛的应用。

以下是常见的中药材名称及其功效:

1. 人参:具有补气、益智、滋阴等功效,可增强免疫力,促进新陈代谢。

2. 黄芪:具有补气、益肾、扶正等功效,可增强身体抵抗力,预防疾病。

3. 当归:具有活血、调经、补血等功效,可缓解痛经,调节女性内分泌平衡。

4. 甘草:具有清热、解毒、益肺、止咳等功效,可用于治疗感冒、咳嗽等疾病。

5. 三七:具有化瘀、止血、生肌等功效,可用于治疗创伤、皮肤疾病等。

6. 五味子:具有安神、润肺、止咳等功效,可用于治疗失眠、咳嗽等症状。

7. 白术:具有健脾、益胃、止泻等功效,可缓解腹泻、消化不良等症状。

8. 银杏:具有扩张血管、改善血液循环等功效,可用于预防脑血栓、心脑血管疾病等。

9. 天麻:具有镇静、安神、清热等功效,可用于治疗失眠、头痛、癫痫等疾病。

10. 灵芝:具有免疫调节、降脂、抗肿瘤等功效,可用于提高免

疫力、预防癌症等。

42种常见中草药中草药作为中医药的重要组成部分,在中华文化中享有悠久的历史和广泛的应用。

这些常见的中草药具有丰富的药理活性,对许多常见疾病和健康问题具有显著的疗效。

本文将介绍42种常见中草药及其药用价值。

中药一:黄连药用价值:黄连具有清热解毒、泻火和胃、消炎止痛的功效,常用于治疗感冒、口腔溃疡等问题。

中药二:当归药用价值:当归具有补血、调经、活血化瘀的作用,常用于妇科疾病、贫血等问题。

中药三:人参药用价值:人参具有补气养血、健脾养肺、益气安神的功效,常用于疲劳乏力、失眠等问题。

中药四:黄芪药用价值:黄芪具有补中益气、提高免疫力的作用,常用于虚弱、免疫功能低下等问题。

中药五:芦荟药用价值:芦荟具有清热解毒、润肠通便的功效,常用于便秘、烧伤等问题。

中药六:川芎药用价值:川芎具有活血化瘀、舒筋活络的作用,常用于痛经、风湿等问题。

中药七:银杏叶药用价值:银杏叶具有扩张血管、改善记忆力的功效,常用于脑功能衰退、失忆等问题。

中药八:苦参药用价值:苦参具有清热解毒、杀菌去螨的作用,常用于湿疹、痤疮等问题。

中药九:白术药用价值:白术具有健脾和胃、温中止泻的功效,常用于脾胃虚弱、腹泻等问题。

中药十:枸杞子药用价值:枸杞子具有滋阴补肾、明目养颜的作用,常用于肾虚、眼睛干涩等问题。

中药十一:佛手药用价值:佛手具有散瘀消肿、舒筋活络的功效,常用于跌打损伤、肌肉疼痛等问题。

中药十二:丹参药用价值:丹参具有活血化瘀、舒缓心脏负荷的作用,常用于心脏病、冠心病等问题。

中药十三:菊花药用价值:菊花具有清肝明目、解热散风的功效,常用于目赤肿痛、头痛发热等问题。

中药十四:茯苓药用价值:茯苓具有利水渗湿、健脾和胃的作用,常用于水肿、湿疹等问题。

中药十五:荆芥药用价值:荆芥具有祛风透疹、通窍宣肺的功效,常用于感冒、鼻塞等问题。

中药十六:连翘药用价值:连翘具有清热解毒、消炎止痛的作用,常用于喉咙痛、肠胃炎等问题。

中药十七:天麻药用价值:天麻具有安神、舒筋活络的功效,常用于失眠、头痛等问题。

101.防风:属多年生草本,高30-80cm。

根粗壮,长圆柱形,有分枝,淡黄桂冠色,根斜上升,与主茎近等长,有细棱。

以根入药。

别名:铜芸、回云、回草、百枝、百种、屏风、风肉功效分类:解表药;祛风药性味:味辛;甘;性微温归经:膀胱经;肺经;脾经;肝经。

功效:祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒。

主治:外感风寒;头痛身痛;风湿痹痛;骨节酸痛;腹痛泄泻;肠风下血;破伤风;风疹瘙痒;疮疡初起。

用药禁忌:阴血亏虚、热病动风者不宜使用,血虚痉急或头痛不因风邪者忌服。

恶干姜、藜芦、白蔹、芫花。

102.红花:又称草红花,属双子叶植物纲、菊科。

5月底至6月中、下旬盛花期,分批采摘。

采回后阴干或用40-60℃低温烘干。

功效分类:活血药;止痛药。

性味:味辛;性温。

归经:归心经;肝经。

功能:活血能经;祛瘀止痛。

主治:经闭;痛经;产后瘀阻腹痛;胞痹心痛癥瘕积聚;跌打损伤;关节疼痛;中风偏竣;斑疹。

用药禁忌:应用不当会有中毒反应,中毒发生时,有的可出现神志萎靡不清、震颤,严重者可致惊厥,呼吸先兴奋后抑制,以至循环、呼吸衰竭103.贝也:又叫绵萆薢,属多年生缠绕草质藤本。

秋、冬二季采挖。

除去须根,洗净,切片,晒干。

生用。

别名:大萆薢、萆薢、硬饭团、金刚。

性味:性平,味苦;归经:归肾经、胃经。

功能:利湿去浊,祛风通痹。

主治:用于淋病白浊、白带过多、湿热疮毒、腰膝痹痛。

用药禁忌:肾阴亏虚遗精滑泄者慎用。

104.空沙参:即荠菜。

属十字花科越年生或一年生草本植物。

荠属,一种常见杂草、野菜,亦入药。

别名:荠菜性味:甘,寒,无毒功能:带根全草能和脾,明目,镇静;种子能祛风,明目。

主治:花序治痢疾105.百部:百部科植物蔓生百部的根,以块根入药。

多半野生于山坡丛林,现在好多地方进行家种。

主产陕西、山东、安徽、江苏、浙江等省。

功效分类:止咳药;润燥药;解毒药。

科属分类:百部科。

别名:百部根、白并、玉箫、箭杆、嗽药、百条根、野天门冬、百奶、九丛根、九虫根、一窝虎、九十九条根、山百根、牛虱鬼、药虱药。

中药分类及常用中药中药是中国传统医学的重要组成部分,具有历史悠久的药理学和临床应用经验。

中药按照不同的分类方式可以分为多个类别,本文将介绍几种常见的分类方式以及常用的中药品种。

一、按照性味分类中药按照性味可以分为五味:辛、甘、酸、苦、咸。

其中,辛味具有发散作用,甘味具有补益作用,酸味具有收敛作用,苦味具有清热作用,咸味具有软坚散结作用。

常见的中药品种如下:1.辛味药:葱、姜、辣椒、桂皮、草果等。

2.甘味药:人参、枸杞子、黄芪、甘草等。

3.酸味药:五味子、鸡内金、石榴皮、乌梅等。

4.苦味药:黄连、苦参、栀子、大黄等。

5.咸味药:海带、海藻、虾皮、鲫鱼等。

二、按照归经分类中药按照归经可以分为十二经:肺经、大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经、肝经。

常见的中药品种如下:1.肺经:杏仁、百合、桑白皮、麻黄等。

2.大肠经:芒硝、黄连、黄芩等。

3.胃经:山楂、陈皮、半夏等。

4.脾经:白术、茯苓、党参等。

5.心经:丹参、麦冬、龙眼肉等。

6.小肠经:车前子、金银花、连翘等。

7.膀胱经:桑椹、泽泻、车前草等。

8.肾经:杜仲、枸杞子、山茱萸等。

9.心包经:桃仁、赤芍、桔梗等。

10.三焦经:茶叶、金樱子、薏苡仁等。

11.胆经:黄芩、栀子、柴胡等。

12.肝经:柿子、枸枢子、丹皮等。

三、按照功能分类中药按照功能可以分为多个类别,常见的分类方式如下:1.清热解毒类:黄连、连翘、野菊花等。

2.祛风散寒类:防风、羌活、川芎等。

3.活血化瘀类:当归、红花、桃仁等。

4.润燥止咳类:沙参、麦冬、百合等。

5.补益类:人参、黄精、党参等。

6.安神类:黄连木香汤、柴胡加龙骨牡蛎汤等。

以上是常见的中药分类方式和品种,中药的应用需要根据不同的情况进行选择和搭配。

在使用中药时应该注意剂量和方法,遵医嘱使用。

中草药名(大全)1. 青蒿草青蒿草,又称苦艾蒿、白艾蒿,属菊科草本植物,是一种常见的中草药。

它主要生长于水边、田野、路旁等地,具有清热解毒、止咳化痰、消肿止痛等功效。

青蒿草可以作为中草药,用于治疗疟疾、感冒、咳嗽、风湿病等疾病。

2. 人参人参,属五加科植物,是一种世界闻名的中草药。

它主要分为野生人参和人工种植人参两种。

人参具有补气养血、益精填髓、增强免疫力等功效。

作为中草药,人参被广泛应用于治疗疲劳、虚弱、免疫力低下等症状。

3. 当归当归,属五加科植物,是一种常见的中草药。

它主要生长于温暖湿润的地区,具有活血祛瘀、调经止痛的作用。

当归被广泛应用于妇科疾病的治疗,如痛经、痛风、产后恢复等。

4. 蒲公英蒲公英,属菊科植物,是一种常见的中草药。

它主要生长于草地、田野等地,具有清热解毒、利尿通便、消炎的作用。

蒲公英可以被用作中草药,用于治疗肝胆疾病、咽喉炎、水肿等症状。

5. 金银花金银花,又称忍冬,属忍冬科藤本植物,是一种常见的中草药。

它主要生长于山野、溪边等地,具有清热解毒、解热镇痛、抗病毒等功效。

金银花在中草药中被广泛应用于感冒、发热、疮疖等症状的治疗。

6. 菊花菊花,属菊科植物,是一种常见的中草药。

它由于具有清热解毒、平肝明目、祛风消肿等功效,被广泛用于治疗感冒、咳嗽、目赤肿痛等症状。

菊花还可以制成花茶,有舒缓眼睛疲劳、调节情绪等作用。

7. 银杏银杏,属银杏科落叶乔木,是一种珍贵的中草药。

它具有抗衰老、改善记忆力、增强心脑血管功能等作用。

银杏被广泛用于治疗记忆力下降、脑血管疾病等问题。

8. 熟地黄熟地黄,又称生地黄,属苦参科多年生草本植物,是一种重要的中草药。

它主要生长于温暖湿润的地区,具有补虚益肾、滋阴清热、提高免疫力等功效。

熟地黄被广泛用于治疗肾虚、腰膝酸软、潮热盗汗等症状。

9. 当归当归是一种常见的中草药,属于伞形科多年生草本植物。

当归主要含有丰富的维生素、矿物质等营养成分,具有补血、调经、活血化瘀等功效。

1.杜仲:杜仲为杜仲科植物杜仲的干燥树皮,是中国名贵滋补药材。

功效分类:补益药。

科属分类:杜仲科。

别名:思仙、思仲、木绵、檰、石思仙、扯丝皮、丝连皮、玉丝皮、丝棉皮。

性味:甘;微辛;性温归经:肝经;肾经。

功能:补肝肾;强筋骨;安胎。

主治:腰脊酸疼;阳痿;尿频;小便余沥;风湿痹痛;胎动不安;习惯性流产。

用药禁忌:阴虚火旺者慎服。

2.陈皮:为芸香科植物橘及其栽培变种的成熟果皮。

别名:橘皮、贵老、红皮、黄橘皮、广橘皮、新会皮、红橘、大红袍、川橘。

性味:辛苦,温。

归经:入脾经、肺经。

功能:理气,调中,燥湿,化痰。

主治:治胸腹胀满,不思饮食,呕吐哕逆,咳嗽痰多。

亦解鱼、蟹毒。

用药禁忌:气虚及阴虚燥咳患者不宜,吐血症慎服。

资源分布:主产四川、浙江、福建。

此外,江西、湖南等地亦产。

采收储藏:10月以后采摘成熟果实,剥取果皮,阴干或晒干。

3.白芷:夏季开伞形白花,果实长椭圆形,根入药,有镇痛作用,古以其叶为香料,以根入药。

科属分类:伞形科。

?性味:味辛;性温。

功效分类;解表药;祛风药。

归经:归肺经;脾经;胃经。

功效:解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。

?主治风寒感冒、头痛、鼻炎、牙痛。

赤白带下、痛疖肿毒等症,亦可作香料。

资源分布:栽培于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川等地。

用药禁忌:阴虚血热者忌服。

4.肉桂:为樟科常绿乔木植物肉桂的干皮和粗枝皮。

干皮去表皮者称肉桂心,采自粗枝条或幼树干皮者称官桂。

别名:玉桂、牡桂、菌桂、筒桂。

性味:性大热,味辛、甘。

归经:脾经、肾经、心经、肝经。

功能:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。

主治:用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经。

用药禁忌:阴虚火旺,里有实热,血热妄行出血及孕妇均禁服。

畏赤石脂。

资源分布:分布福建、台湾、海南、广东、广西、云南等地的热带及亚热带地区均有栽培,其中尤以广西栽培为多,大多为人工纯林。

药材基源:为樟科植物肉桂的树皮。

常用中药大全采收储藏:多于秋季剥取栽培5~10年的树皮和枝皮,晒干或阴干。

各种中草药的介绍

中草药是指在中医理论指导下,用于预防、治疗疾病或调节身体机能的天然药物。

以下是一些常见中草药的简要介绍:

1. 人参:是一种滋补强壮的中药,被誉为“百草之王”。

它具有补气、生津、安神等功效,常用于提高免疫力、抗疲劳和改善记忆力。

2. 黄芪:是一种常用的补气中药,具有补气升阳、固表止汗、利水消肿等作用。

它常用于改善气虚乏力、自汗等症状。

3. 当归:是一种常用的补血中药,具有补血活血、调经止痛、润肠通便等功效。

它常用于治疗贫血、月经不调、便秘等问题。

4. 枸杞:是一种滋补肝肾的中药,具有补肾益精、养肝明目的作用。

它常用于改善腰膝酸软、视力减退等症状。

5. 金银花:是一种清热解毒的中药,具有清热解毒、疏散风热的功效。

它常用于治疗感冒、喉咙肿痛、痈肿疮毒等问题。

6. 柴胡:是一种解表散热的中药,具有和解表里、疏肝解郁、升阳举陷等作用。

它常用于治疗感冒、发热、肝郁气滞等症状。

需要注意的是,中草药的使用需要根据个体情况和具体病情进行辩证施治,建议在专业中医师的指导下进行使用。

同时,中草药的质量和来源也非常重要,应选择正规渠道购买。