急性冠脉综合征的综合治疗

- 格式:ppt

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:15

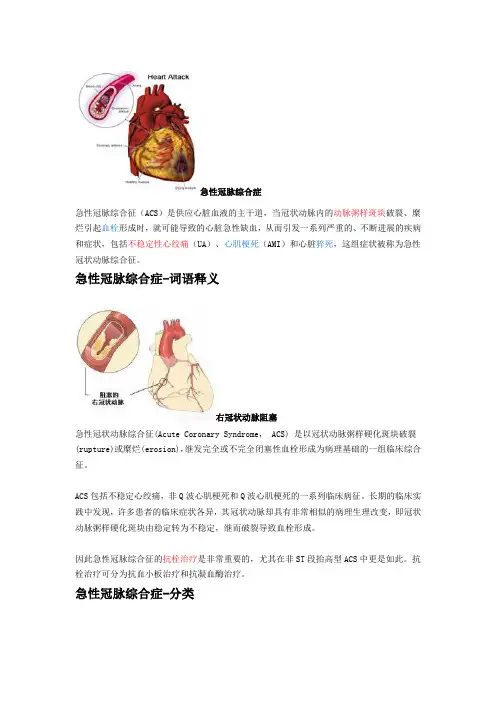

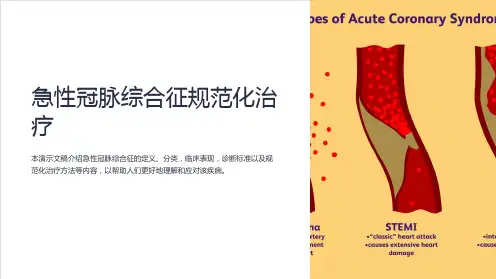

急性冠脉综合症急性冠脉综合征(ACS)是供应心脏血液的主干道,当冠状动脉内的动脉粥样斑块破裂、糜烂引起血栓形成时,就可能导致的心脏急性缺血,从而引发一系列严重的、不断进展的疾病和症状,包括不稳定性心绞痛(UA)、心肌梗死(AMI)和心脏猝死,这组症状被称为急性冠状动脉综合征。

急性冠脉综合症-词语释义右冠状动脉阻塞急性冠状动脉综合征(Acute Coronary Syndrome, ACS) 是以冠状动脉粥样硬化斑块破裂(rupture)或糜烂(erosion),继发完全或不完全闭塞性血栓形成为病理基础的一组临床综合征。

ACS包括不稳定心绞痛,非Q波心肌梗死和Q波心肌梗死的一系列临床病征。

长期的临床实践中发现,许多患者的临床症状各异,其冠状动脉却具有非常相似的病理生理改变,即冠状动脉粥样硬化斑块由稳定转为不稳定,继而破裂导致血栓形成。

因此急性冠脉综合征的抗栓治疗是非常重要的,尤其在非ST段抬高型ACS中更是如此。

抗栓治疗可分为抗血小板治疗和抗凝血酶治疗。

急性冠脉综合症-分类急性冠脉综合征根据心电图表现分为ST段抬高型和非ST段抬高型,其中非ST段抬高型又分为不稳定心绞痛和非ST段抬高心梗,而ST段抬高型主要是指急性心肌梗死。

两者在病生理上的差异可能在于:非ST段抬高型病生理基础为血栓不完全堵塞动脉或微栓塞,而ST段抬高型则为血栓完全阻塞动脉血管。

虽然两者病生理过程相似,但两者在临床表现和治疗策略上有着较大区别。

急性冠脉综合症-诊断与识别诊断头一小时的诊治对于STEMI患者最为重要。

因此需在第一时间提供正确的评估、选择及治疗方法。

造成诊治延迟的环节主要包括以下几点:从起病到正确识别患者的过程、院外运输过程及院内评估过程。

未能正确识别患者的症状往往是造成治疗延迟的最主要原因。

与ACS相关的典型诊治包括胸部不适感,但症状往往涉及上身其他部位的不适,包括气短、出汗、恶心、头晕。

AMI通常比心绞痛症状更严重,持续时间多长于15分钟。

A、减轻心肌缺血

B、减少心肌耗氧量

C、改善预后

D、以上均是

正确答案:D

A、β阻断剂能使心肌梗死早期死亡率降低10-15%

B、具有降低心率作用的钙拮抗剂可用于β阻断剂禁忌者

C、发作性心绞痛可通过舌下含服硝酸酯类进行治疗

D、以上均对

正确答案:D

A、抗血小板治疗

B、抗缺氧治疗

C、调脂治疗

D、介入治疗

正确答案:A

A、血压控制在180/100mmHg以下

B、血压控制在160/100mmHg以下

C、血压控制在140/90mmHg以下

D、血压控制在200/100mmHg以下正确答案:B

A、ST段抬高的ACS、非ST段抬高的ACS

B、ST段抬高的ACS、稳定性心绞痛

C、非ST段抬高的ACS、缺血性心肌病

D、不稳定性心绞痛、缺血性心肌病

正确答案:A

A、阿司匹林、血小板GPIIb/IIIa受体拮抗剂

B、抵克力得和氯吡格雷

C、阿司匹林、替格瑞洛

D、环氧化酶抑制剂、ADP受体拮抗剂、血小板抑制剂正确答案:D

A、介入治疗、二级预防、调脂

B、抗血栓治疗、抗缺血治疗、调脂治疗、介入治疗、二级预防

C、抗板、调脂、二级预防

D、降压、调脂、抗板

正确答案:B

A、冠脉粥样板块破裂

B、血小板激活聚集

C、雪霜形成

D、以上均是

正确答案:D。

急性冠脉综合征 - 治疗细则一般治疗主要包括:卧床休息、24小时心电监测、吸氧、镇痛、反复检测心肌坏死标志物、建立静脉通道、护理等。

抗缺血治疗(1)硝酸酯类药物为首选抗心肌缺血血管扩张剂。

作用机制:①扩张静脉血管、动脉阻力血管、减轻心脏前后负荷,有利于保护心脏功能,对心室重构产生有益作用;②扩张冠状动脉,增加缺血区心肌供血量,早期应用可明显缩小心肌梗死范围;③减少心力衰竭发生率和心室颤动发生率。

(2)β受体阻滞剂β受体阻滞剂通过负性肌力和负性频率作用,降低心肌需氧量和增加冠状动脉灌注时间,因而有抗缺血作用。

因此在硝酸酯类制剂效果不佳时,若无禁忌证,应当早期开始使用,优先选用无内源性拟交感活性的β受体阻滞剂,但剂量应个体化。

高危及进行性静息性疼痛的患者,先静脉使用,然后改为口服。

中低危患者可以口服β受体阻滞剂。

(3)钙拮抗剂对缓解冠状动脉痉挛有良好的效果,为变异型心绞痛的首选用药。

也可作为持续性心肌缺血治疗的次选药物。

抗血小板治疗(1)阿司匹林阿司匹林通过不可逆地抑制血小板内环氧化酶-1防止血栓烷A2形成,从而阻断血小板聚集,为首选抗血小板药物。

对不能耐受阿司匹林者,氯吡格雷可作为替代治疗。

(2)氯吡格雷为第二代抗血小板聚集药物,主要通过选择性地与血小板表面的ADP受体结合从而不可逆地抑制血小板的聚集。

目前对于急性冠脉综合症患者主张强化抗血小板治疗,即阿司匹林+氯吡格雷双联用药。

(3)血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂为第二代抗血小板聚集药物,主要通过阻断血小板表面的血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体,抑制其与纤维蛋白原的交联,从而抑制血小板的聚集。

对于高危患者或准备行介入治疗的患者,目前主张三联抗血小板治疗,即阿司匹林+氯吡格雷+血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。

临床常用制剂有替罗非班、阿昔单抗和依替巴肽。

抗凝治疗(1)普通肝素为常用抗凝药,主要通过激活抗凝血酶而发挥抗凝作用。

在使用中需要监测活化部分凝血激酶时间(APTT)。

临床急性冠脉综合征综合征临床治疗建议、流行病学、诊断工具、抗栓治疗、护理措施及治疗原则建议1.ACS患者的抗血小板和抗凝治疗如因进行冠状动脉搭桥术而停止双联抗血小板治疗,建议其在手术后恢复DAPT至少12个月。

对于老年ACS患者,尤其是高出血风险患者,可考虑应用P2Y12抑制剂氯吡格雷进行抗血小板治疗。

2.抗血栓治疗的替代方案对于已进行3-6个月DAPT治疗患者,如缺血事件风险不高,应考虑单联抗血小板治疗。

在某些患者中,P2Y12受体抑制剂单药治疗可被认为是阿司匹林单药长期治疗的替代方案。

对于HBR患者,在进行DAPT治疗1个月后,可考虑应用阿司匹林或P2Y12受体抑制剂进行单药治疗。

对于需要应用口服抗凝剂可考虑在6个月时停用抗血小板治疗,同时继续OAC治疗。

不在ACS事件发生后的前30天内进行抗血小板降阶治疗。

3.心脏骤停和院外心脏骤停对所有心脏骤停后昏迷的幸存者,应入院72h后神经预后评估。

对于院外心脏骤停的患者,考虑根据当地协议将患者转运至心脏骤停中心。

4.侵入性治疗策略对于自发性冠状动脉夹层患者,仅建议有持续性心肌缺血症状/体征、大面积心肌高危和前向血流减少的患者进行PCI。

应考虑应用血管内成像来指导PCI。

对于尚未确定罪犯血管,可考虑应用血管内成像,且可优选光学相干断层扫描。

5.以心源性休克为表现的ACS伴多支血管病变患者,非罪犯血管(IRA)可考虑进行分期PCI。

6.合并MVD的血流动力学稳定的STEMI患者进行直接PCI。

对非IRA,基于血管造影显的严重程度来制定PCI治疗策略。

对于首次PCI的患者,不建议对IRA的非罪犯节段进行侵入性心外膜功能评估。

7.ACS并发症对于在心梗后至少5天的等待期内,高度房室传导阻滞仍未解决的患者,建议进行永久性起搏器植入。

对超声心动图不明确或临床高度怀疑左心室血栓的患者,应考虑进行心脏磁共振检查。

对于急性前壁心梗患者,如果超声心动图无法清楚的显示心尖,则可考虑使用造影超声心动图来检测左室血栓。

急性冠脉综合征的诊断和治疗急性冠脉综合征(Acute Coronary Syndrome,ACS)是一种常见的心血管疾病,包括不稳定性心绞痛、非 ST 段升高型心肌梗死(NSTEMI)和 ST 段升高型心肌梗死(STEMI)等病变。

尽管治疗手段不断进步,但是急性冠脉综合征仍然是全球心血管疾病疾病所致死亡率最高的病种之一。

本文主要从诊断、治疗两个方面介绍急性冠脉综合征的相关知识。

一、诊断1.1 临床症状不稳定性心绞痛的典型表现为胸痛,多位于心前区,可向左肩、左臂、下颌、腹背部等部位放射,并常伴有恶心、呕吐等症状,同时也可能出现心悸、出汗、疲劳等非特异性症状。

NSTEMI 和 STEMI 的临床表现类似,不过 STEMI 的症状更为严重,如呼吸困难、晕厥等。

1.2 生化标志物急性冠状动脉综合征的一个重要诊断标志是心肌坏死标志物的升高。

目前常用的生化标记物为肌钙蛋白I(cTnI)、高敏肌钙蛋白T(hs-cTnT)和肌红蛋白(Myo),其中,cTnI 和 hs-cTnT 应用广泛,敏感性和特异性较高。

1.3 心电图检查心电图是诊断急性冠脉综合征的基础检查,检查的重点在于发现 ST 段异常变化,如 ST 段上升或下降,并可结合血清学检查,进一步明确诊断。

1.4 血管造影检查血管造影检查是诊断急性冠状动脉综合征的“金标准”。

通过该检查,医生可以发现梗死部位及程度,以及心脏的供血情况。

二、治疗2.1 介入治疗介入治疗是急性冠状动脉综合征治疗的重要手段之一。

该治疗方法包含经皮冠脉介入(PCI)和血栓溶解治疗(thrombolytic therapy),适合于 STEMI 患者。

PCI 是一种通过导管介入心脏进行治疗的方法,包括冠脉成形术和支架植入术。

该治疗方法能够迅速打开阻塞的冠状动脉,保证心肌供血,从而减轻心肌缺血症状。

血栓溶解治疗是通过静脉注射血栓溶解药物,使血栓溶解,以迅速恢复血液流动,减少心肌坏死面积,以达到保护心肌的目的。