中国气象灾害的分布

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

对中国影响较大的几种气象灾害(一)干旱干旱是我国最普遍、最严重的气象灾害。

例如,在1928年至1929年的陕西旱灾期间,全国940万人口中有250万人死于这场灾难。

解放后,干旱得到了一定程度的控制,但仍在不断发生。

1951年至1988年,平均每年受干旱影响的耕地面积约为3亿亩(1亩=666.7平方米)。

近30年来,因干旱损失粮食1532.1亿公斤,占我国粮食损失总量的50%。

虽然干旱在中国分布最广,但各地干旱程度不同。

1951-1990年,我国有4个明显的干旱中心,即阴山与秦岭之间的华北平原和黄土高原西部;南岭以南的广东和福建南部、云南和四川南部;其次是阴山以北的吉林省和黑龙江省南部;湘南。

干旱灾害在中国几乎每年都有发生,但其严重程度随节奏而变化。

从1951年到1990年,干旱面积最大的时期是1958-1962年、1971-1981年和1986-1988年,而轻微干旱的时期是1950-1957年和1980-1986年。

干旱的总趋势是上升。

(二)雨涝内涝是指长期降雨造成的大量积水和径流淹没低地而造成的灾害。

它是我国东部和南部严重的气象灾害。

雨涝的发生受地理位置、地形、降水、植被、土壤等条件的制约。

我国幅员辽阔,地形复杂,季风气候显著,雨涝时空分布明显。

据研究,我国主要内涝区分布在大兴安岭-太行山-武陵山以东地区,并将该地区划分为南岭、大别-秦岭、阴山四个频发区。

中国西部雨水很少,只有四川是雨涝频发的地区。

根据历史雨涝统计,雨涝最严重的地区主要有:(1)东南沿海地区是我国内涝次数最多、范围最大的地区,内涝主要发生在4~11月,5~9月内涝次数最多;(2)湘赣地区雨涝主要集中在5-7月;(3)淮河流域雨涝主要集中在6-7月;亚雨区和涝区:(1)长江中下游地区,5-7月雨涝最多;(2)南岭、武夷山地区5~7月雨涝最多。

(3)海河及黄河下游,6-8月雨涝最多;(4)四川盆地7-9月雨涝最多。

西北地区、内蒙古和青藏高原是中国内涝最少的地区,其次是黄土高原、云贵高原和东北地区。

我国的主要自然灾害及其分布■■●奢壹原二景dl;-爱i—■一,我国的四大自然灾害1.气象灾害我国的气象灾害包括洪涝,干旱,低温冷害,冰雹,沙尘暴等.在诸多自然灾害中,气象灾害对人民生命财产造成的损失最大.每年我国由气象灾害造成的经济损失,约占各种自然灾害总损失(平均每年约7287O亿元人民币)的57%;由气象灾害造成的人员死亡约占全部自然灾害死亡人数(平均每年约l一2万人)的40%.而且,气象灾害的频度,强度及造成的损失有上升的趋势.在过去的2200年问,我国共发生大水灾l6o0多次,大旱灾也有l6o0多次.l997年以前的508年中,称得上”风调雨顺”的年份仅有7年.特别是20世纪的最后十年,我国就发生了十几次重大突发性自然灾害.生态灾害在我国,造成生态灾害有自然原因,如气象,地质和地貌等因素,但更主要的是不合理的人为活动,表现在四个方面:过量放牧;滥樵,滥挖,滥采;滥垦;滥用水资源等.据了解,黄土丘陵地区的灾害性水土流失面积达5万平方千米,我国现有的水土流失总面积约l5O万平方千米,且水土流失面积和速度居世界各国之首.仅肥力损失每年就多达7O多亿元.另据国家林业局最新公布,我国的荒漠化土地面积已达267.4万平方千米,占国土总面积的27.9%,涉及到我国l8个省区的471个县市.另外,发生在我国西南地区的石漠化,其来势汹涌.目前,石漠化总面积已达28万平方千米,其中以贵州省的面积最大,有l3万平方千米,广西8.9万平方千米,云南6.1万平方千米,由于喀斯特地区表层泥土很薄,流失之后基本上不可能再生(据专家对喀斯特地区岩石的分析.岩石风化成l厘米土层,约1.2—3.2万年时间).因此,它已经严重阻碍了该地区经济的发展,成为当地贫困和多发灾害的根源,也逐渐演变成继荒漠化和水土流失之后的我国第三大生态问题,此外,海洋带发生的赤潮,海岸侵蚀也是我国不可忽视的几大生态问题.●李桦3.生物灾害我国每年遭受各种病虫灾害面积达l700多万公顷.恶性杂草分布于西南地区,其中云南省境内有24万平方千米,每年经济损失2.8亿元.比如,从缅甸入侵我国西南的“紫茎泽兰”,现正以每年3O千米的速度向内地推进,而且它的种子随风飘扬,所经之途,楼顶,路旁,桥梁等,它都可扎根,安家落户,繁衍;同时,它的适应环境能力很强,2至3年就能成为本地优势种,现已对西南地区生态构成灾害.再如”水葫芦”,当时我国从中美洲引进,是为了作为动物饲料,但现已在江浙—带形成生态灾害,使河湖发生富营养化,阻塞河道等, 当地政府部门为其大伤脑筋,每年花巨资打捞.我国的生物灾害除上述外,还包括蝗虫灾害,鼠害等,如1979年一1931年新疆蝗虫发生面积在200万公顷左右,森林病虫害平均每年达lO00万公顷.草原鼠害发生面积约l3O万公顷.就全国来说,每年因虫,鼠,杂草灾害造成经济损失达lO—l5亿元,粮食损失约5O亿千克.4.地质灾害我国地质环境复杂,自然变异强烈,灾害种类齐全,主要有:地震,滑坡,泥石流,活火山,崩塌和地面裂缝等.由于地震的发生往往隐藏性强,爆发突然,毁坏程度巨大,被称为”群害之首”.l976年7月28日的唐山大地震,造成生命和财产的巨大损失.我国山区面积占国土总面积的2,3,地表的起伏增加了重力作用,加上人类不合理的经济活动,地表结构遭到严重破坏,使滑坡,崩塌和泥石流成为一种分布较广的自然灾害.目前已查明我国共发育有较大型的泥石流2000多处,崩塌3O00多处,滑坡2O00多处,中小型崩塌,滑坡,泥石流多达数十万处.全国有356个县的上万个村庄,l00余座大型工厂,55座大型矿山,3O00多千米铁路线受到泥石流,崩塌,滑坡等地质灾害的严重威胁.二,我国自然灾害的空间分布1.气象灾害的分布与气候及地形条件密切相关因降水条件而产生的灾害主要分布在东部季风区.例如旱涝灾害集中分布于东北平原,黄淮海平原及长江中下游平原,其中,旱灾是以大范围面状出现的,涝灾则多集中于平原河谷,以面状或带状分布.暴雨灾害则以东南沿海及川西山地等地区最为严重,而且以带状或集群分布为主.与温度有关的低温冷害,冰雪灾害等主要发生在气候寒冷的东北地区及地势高峻的青藏高原地区.暴风(包括台风)灾害则以冬季风强盛的西北,北部地区及夏季风强盛的东南,东部沿海地区最为严重.2.生态灾害显见于北方干旱,半干旱地区及南方丘陵山地区这些地区生态条件比较恶劣,易受自然变化及人类活动的影响.其中,荒漠化灾害是以面状或带状分布,集中于西北及长城沿线以北地区,如塔里木盆地周围,额尔多斯高原,河西走廊等地区是我国荒漠化多发重发区.水土流失灾害以黄土高原,太行山区及江南丘陵地区最为严重,它也是以面状或带状分布.石漠化则以我国的云,贵,桂三省区最为严重.土壤盐碱化则以片状或斑状分布于西北干旱区地下水位较高地段,河套平原,东北西部及黄淮海平原部分地区.我国海域赤潮发生次数较多的有:浙,辽,粤,冀,闽等近岸,近海海域,其中浙江中部近海,辽东湾,渤海湾,杭州湾,珠江口,厦门近岸,黄海北部近岸等又是赤潮多发区.3.生物灾害在全圈._.追存在不同地区内,害虫,鼠,杂草等的种类不同,其危害程度与地区的气候条件,耕作制度及管理方式等因素有关.其空问分布特征则多以面状或斑状分布为主.例如蝗虫的发生与干旱的气候条件具有很大的相关性,主要分布区为大兴安岭北段,晋北山地,黄淮海平原,河套平原及新疆地区.4.地质灾害主要分布于山区,板块麓合残附近以及地质构造带上地震有东部环太平洋地震带,喜马拉雅地震带,华北,西北及川西地震带;滑坡泥石流灾害则在山地及切割高原呈集聚分布,其发生亦与气候及地貌条件密切相关,西南山地区,青藏高原东南部为滑坡泥石流多发重发区,华中及黄土高原地区为次多次重发区.▲作者单位:安徽无为县开城中学(233366)理轰百2003年第5期我国的主要自然灾害及其分布。

我国气象气候灾害的时空分布差异我国常见的主要气象气候灾害有暴雨、干旱、台风、冰雹、寒潮和冷害等,其分布具有明显的时空差异。

1.季节性差异3~5月份,我国华北地区和西北地区的黄土高原等地,几乎每年都会出现比较明显的春旱,严重的年份(如2000年),不仅农作物生长受到损害,人畜饮用水等都极为困难。

3~5月份,也是我国部分地区雷暴和冰雹灾害集中出现的时段。

雷暴和冰雹这类强对流性天气,大都是因冷暖气流交汇,大气运动十分激烈,促使大气中的能量急剧释放造成的,所以大多出现在春夏过渡的季节。

雷暴和冰雹另外一个集中出现的时段是夏季6~8月份。

7~8月份,梅雨期结束,整个长江流域普遍出现高温伏旱天气,在热带风暴影响较少的年份,高温干旱天气可以持续40~60天。

7~9月份,则是我国受台风频繁影响的季节。

夏半年是我国暴雨和洪涝灾害集中发生的时段。

东部各地随副热带高气压的向北移动,先后出现汛期:华南地区4~5月,长江中下游地区6~7月,北方各地7~8月。

汛期常常出现暴雨和洪涝灾害。

冬半年是我国寒潮和强冷空气活动最频繁的时段。

寒潮发生时,受其影响的地区出现强烈降温,有时出现冰冻,并伴有大风、大雨或大雪天气。

因为我国大气环流、季风活动的年际变化显著,不同年份的气象气候灾害差异十分巨大,增加了我国对气象气候灾害短期预测、预报的难度。

2.地域性差异我国常见气象气候灾害的空间分布见以下示意图。

【思考】造成我国气象气候灾害地域性差异的原因有哪些?为什么我国华北地区水资源特别紧张?我国华南地区的低温冷害与东北地区的低温冷害有什么不同?5.我国华北、西北地区的干旱灾害我国华北、西北地区的气象气候灾害尤以干旱最为严重。

华北地区素有“十年九旱”之说,尤其是冬春季节雨水稀少,“春雨贵如油”。

黄淮海平原是我国范围最广、强度最大和灾情最重的干旱地区,其平均受旱面积占到全国受旱总面积的46.5%,受灾面积占50.5%,因干旱造成的粮食损失占全国干旱粮食损失的32.1%左右。

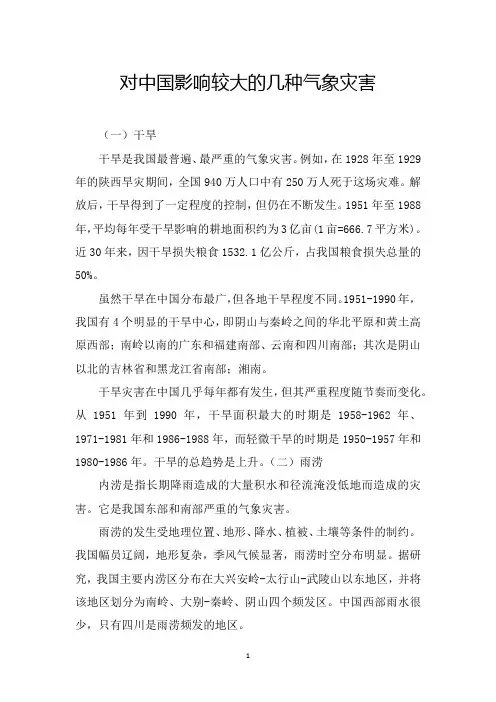

浙教版八年级上册第二章第七节我国的气候与主要的气象灾害【知识点分析】1.我国的大兴安岭——阴山——贺兰山——冈底斯山一线以东以南地区是季风区,分布有热带季风气候、亚热带季风气候和温带季风气候。

2.冬季,我国盛行从蒙古、西伯利亚干冷地区吹来的冬季风(偏北风),气温低,降水少。

夏季,我国盛行从太平洋、印度洋热带和副热带海洋吹来的夏季风(偏南风),气温高,降水充沛。

3.季风气候的影响(1)我国东部季风区夏季气温高,降水丰富,对农业生产非常有利。

(2)我国北方冬季气候寒冷,大雪会影响公路、铁路、航空、和内河航运。

在牧区,冬季的“雪暴”可能会冻死大量的牲畜,但北方作物生长时期长。

能够积累更多的营养。

冬季的大雪不但会冻死一些危害农作物的害虫、而且会像地毯一样保护庄家不受冻害。

因此有瑞雪兆丰年的农谚。

(3)我国南方气候温暖,农作物的成熟期较短。

海南省就是利用其“暖冬”的有利条件,大力发展反季节蔬菜,丰富了人们冬季的菜篮子1.夏季风不能到达的我国西部地区一般降水稀少,大多为干旱和半干旱气候区。

【羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关】2.气候影响:(1)我国西北内陆干旱、半干旱地区降水量少,降水变化大。

冬寒夏热,气温的日较差和年较差大,但日照充沛。

这种气候特点是西部干旱地区的一项重要资源。

吐鲁番的瓜果特别甜,就和该地日照时间特别长且昼夜温差大有关。

(2)干旱地区的生物有许多适应干燥、少雨环境的形态特征和行为。

你知道仙人球的茎为什么那么粗、叶子为什么会演变成刺?沙漠中的抬尾芥虫在大雾的深夜爬上沙丘顶,高高地抬起屁股,你能猜测它这样做的原因吗?三.寒潮、台风和洪水1.寒潮:大范围的强烈的冷空气活动,会带来剧烈的降温、霜冻、大风和扬沙天气。

2.台风:是一种破坏力很大的灾害性天气。

台风的半径一般有数百千米。

台风中心叫做台风眼,那里风平浪静,云量很少。

台风眼外侧半径100千米左右的区域是狂风暴雨区。

3.洪水:洪水是我国危害最大的自然灾害之一。

中国的气候与气象灾害中国作为一个拥有广袤土地和多样气候的国家,常常受到气象灾害的困扰。

从严寒的东北地区到酷热的西南地区,从干旱的北方草原到多雨的南方沿海,中国的气候和气象灾害形势复杂多变。

在这篇文章中,我们将探讨中国的气候特点以及常见的气象灾害,以便更好地了解这个国家的气象状况以及应对这些灾害的挑战。

一、中国的气候特点中国的气候特点主要受到其广袤的地理位置和地形条件的影响。

中国北方多为亚寒带和温带季风气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨;南方多为热带和亚热带季风气候,四季温暖湿润,夏季常常遭受台风侵袭。

西南地区的高原气候则冬季寒冷干燥,夏季温暖多雨。

二、常见的气象灾害1. 暴雨和洪水中国的南方沿海地区和山区常常遭遇到暴雨和洪水的困扰。

夏季的梅雨季节,南方地区持续降雨,导致河流水位上涨,山区发生山洪。

此外,台风也会带来暴雨,引发洪水和泥石流灾害。

这些灾害给当地居民生命财产带来威胁,同时也对基础设施造成严重破坏。

2. 干旱和水资源短缺中国北方地区常常受到干旱的影响。

部分地区的降水量较少,加之高温和高蒸发率,导致土地干燥,水资源短缺。

这给当地居民的生活和农业生产带来了巨大的挑战。

因此,水资源的合理利用和节约显得尤为重要。

3. 霜冻和低温天气中国东北地区是严寒地带,常常遭受到霜冻和低温天气的影响。

在冬季,气温普遍较低,经常出现极寒天气,给当地居民的生活和农业带来很大的影响。

此外,偶尔出现的强烈冷空气南下也会给中部和南部地区带来严寒天气,对人们的生活和交通也造成不小的困扰。

4. 高温和热浪中国的夏季常常伴随着高温和热浪天气。

特别是在南方地区,夏季气温通常超过30摄氏度,甚至达到40摄氏度以上。

这种高温天气对身体健康构成威胁,尤其对老年人、儿童和患有慢性疾病的人来说更为危险。

此外,高温还可能引发森林火灾和农作物减产。

5. 龙卷风和暴风雪中国的中部地区和西南地区常常遭受到龙卷风和暴风雪的侵袭。

龙卷风常常伴随着猛烈的风暴和大风,给当地居民的生活和建筑物带来巨大的破坏。

中国主要气象灾害分布

一、干旱。

干旱主要发生在我国XX和XX地区以及XX地区。

XX地区年降水量很小,一年四季均有干旱发生,属于干旱气候:XX地区降水量年际和季节变化很大,在春、夏季很容易发生干旱,特别是XXX地区干旱发生的频率更高,XXX地区干旱发生频率可达三年两遇。

从XX世纪XX年代末至今,XX地区频繁发生干旱。

二、雨涝。

雨涝发生的频率比干旱发生的频率稍低,一般约为5年一遇,主要发生在XXX、XX地区和XXX地区。

夏季在XXX、XX地区雨涝发生的频率可达三年一遇,且强度大,影响范围广。

XX世纪,XX流域发生了三次特大洪涝,第一、二次和第三次特大洪涝分别发生在XXXX年、XXXX年、XXXX年的夏季。

三、沙尘暴。

沙尘暴和扬沙天气主要发生在春季,大部分发生在我国XX、XX 和XX地区。

四、暴雨。

XX流域是暴雨、洪涝灾害的多发地区,其中XX盆地和XXXXX地区受灾尤为频繁。

XXXX、XXXX、XXXX、XXXX和XXXX年等都发生过严重的暴雨洪涝灾害。

五、风雹。

通常发生在夏、秋季节里。

XX风雹灾害发生的地域很广,据统

计,农业因风雹受灾面积的重灾年达XXXX多万亩(XXXX年),轻灾年也有XXXX多万亩(XXXX年)。

气象灾害的时空分布特征分析气象灾害是自然界中常见的灾害之一,它给人们的生命和财产安全带来了巨大威胁。

在全球范围内,气象灾害的种类繁多,如台风、暴雨、干旱等。

这些气象灾害不仅在时间上存在一定的分布特征,而且在空间上也呈现出多样性。

一、时间分布特征气象灾害的时间分布特征主要受到季节变化和天气系统运动的影响。

以中国为例,台风灾害主要分布在夏秋季,尤其是7月到9月期间。

这是因为夏季是中国台风频发的季节,热带气旋频率增加,加之水温升高,为台风的形成和发展创造了有利条件。

而春季和冬季的台风灾害相对较少,这是因为冬季气温较低,水温较低,热带气旋的活动相对较弱。

暴雨灾害的时间分布特征受到季风和锋面活动的影响。

在中国,暴雨主要发生在夏季和秋季,这是因为这两个季节,季风活动最为活跃。

夏季的台风和锋面活动都有利于降水的形成,而秋季的暴雨主要受到台风和冷锋的影响。

此外,我国西南地区的暴雨主要发生在夏季季风的带动下,受到喜马拉雅山脉和西藏高原的阻拦,形成了特殊的地形气象条件。

干旱灾害的时间分布特征与地理位置和大气环流有关。

在中国,西北地区的降水主要集中在夏季,而冬季则很少有降水。

这是因为西北地区位于我国的内陆和高原地区,受到温带西风带和季风的影响,降水较少。

而我国东部地区的降水则较为充沛,主要分布在夏季和秋季,这是因为东部地区临近大海,受到暖湿气流的影响。

二、空间分布特征气象灾害的空间分布特征主要受到地理位置、地形和气候条件的影响。

以台风为例,全球台风主要分布在热带海洋和大洋地区,其中西北太平洋是最频繁的台风生成区。

这是因为热带海洋具有足够的暖水和潜热,为台风的形成和发展提供了充足的能量。

而大洋地区由于离岸距离较远,对于人类的影响相对较小。

暴雨灾害的空间分布特征主要与地形和气候条件有关。

在中国,暴雨主要发生在山地和平原地区,山地区的暴雨容易引发山洪和泥石流灾害,而平原地区的暴雨则容易造成城市内涝等问题。

此外,暴雨灾害在高原地区和沿海地区也较为突出,这主要是因为高原地区的地形起伏大,容易形成暴雨云团,而沿海地区则受到海洋和陆地的潮湿气流的影响。

我国的气候特征与主要气象灾害作为一个拥有广袤土地面积的国家,中国的气候特征多种多样。

由于地理位置的不同以及季风的影响,中国的气候可分为北亚气候区、温带气候区、亚热带气候区和热带气候区。

在北亚气候区,冬季寒冷,夏季短暂而凉爽。

西伯利亚的寒流带来的冷空气使得这个地区的冬季异常寒冷,甚至会有严重的冰冻灾害。

而夏季,受到蒙古高原的干燥冷空气的影响,这个地区主要受到干旱的困扰。

温带气候区包括江淮平原、黄淮平原、华北平原和长江中下游平原。

这个地区的气候四季分明,夏季炎热而潮湿,冬季寒冷而干燥,春季温暖多雨,秋季凉爽宜人。

华北地区和江淮地区的旱涝灾害相对较为严重。

夏季高温加上降雨不足,会导致旱灾的发生;而秋季的台风频繁,加上持续降雨,可能引发洪涝灾害。

亚热带气候区则包括了长江以南的地区。

这个地区特点是夏季炎热多雨,冬季温暖多云。

在夏季,季风的影响下,湿润的空气从南海吹至陆地,导致长时间的降雨。

这种气候特征使得亚热带地区经常受到台风的侵袭,台风引发的强降雨是这个地区的主要气象灾害之一热带气候区主要分布在华南地区和海南岛。

这个地区的气候特点是炎热潮湿,全年温差不大。

这种气候条件使得热带地区常常受到强降雨的影响,所以洪涝灾害是主要的气象灾害类型。

除了上述气候特征外,中国还面临着一系列的气象灾害。

其中,旱灾是中国的主要气象灾害之一,尤其是在北方地区和黄河流域。

降雨不足会导致农作物的减产和贫困的加剧。

洪涝灾害也是中国面临的重大威胁之一,尤其是在长江流域和珠江流域。

台风、暴雨引发的洪水可能导致严重的破坏和人员伤亡。

此外,中国还有地质灾害,如地震、泥石流和滑坡等。

在南方地区,特别是四川盆地和云南省,经常发生地震。

中国还面临着台风和沙尘暴等其他气象灾害。

为了减少气象灾害的影响,中国政府采取了一系列的措施,如加强防洪工程建设、提高抗旱能力、加强气象监测和预警系统等。

此外,不断推进气候变化的国际合作也是减少气象灾害的重要途径。

通过共同努力减少温室气体排放,加强气象科学研究,中国和其他国家可以共同应对气候变化带来的挑战,减少灾害的发生。

《中国的气象灾害和洪涝灾害》讲义一、气象灾害气象灾害是指大气对人类的生命财产和国民经济建设及国防建设等造成的直接或间接的损害。

中国是世界上气象灾害发生十分频繁、灾害种类甚多、造成损失十分严重的国家之一。

(一)干旱干旱是指长期无雨或少雨,导致土壤水分不足、作物水分平衡遭到破坏而减产的气象灾害。

在中国,干旱的分布范围广泛,华北地区常常出现春旱,长江中下游地区则多伏旱,西南地区易发生冬春连旱。

干旱会导致农作物减产甚至绝收,影响水资源的供应,造成人畜饮水困难,还可能引发土地荒漠化等生态问题。

(二)洪涝洪涝灾害包括洪水灾害和雨涝灾害两类。

洪水灾害是指由于暴雨、融雪、冰凌、风暴潮等引起江河湖泊水量迅速增加、水位迅猛上涨而引发的灾害;雨涝灾害则是指因长期大雨或暴雨产生的积水和径流淹没低洼土地所造成的灾害。

中国的洪涝灾害主要发生在东部季风区,尤其是长江、黄河、淮河等流域。

洪涝灾害会淹没农田、冲毁房屋和道路等基础设施,给人民的生命财产带来巨大损失。

(三)台风台风是发生在热带海洋上的强烈气旋。

每年夏季和秋季,中国东南沿海地区常常受到台风的侵袭。

台风带来的狂风、暴雨和风暴潮会摧毁建筑物、破坏农作物、影响交通运输,严重威胁着沿海地区人民的生命财产安全。

(四)寒潮寒潮是一种大范围的强冷空气活动。

寒潮入侵时,会带来急剧的降温、大风和雨雪天气。

中国的寒潮主要发生在秋末、冬季和初春时节,北方地区受其影响较大。

寒潮可能会导致农作物遭受冻害,影响畜牧业生产,还会对交通运输和人们的日常生活造成不便。

(五)沙尘暴沙尘暴是指强风将地面大量沙尘卷入空中,使空气特别混浊,水平能见度低于 1 千米的天气现象。

中国的沙尘暴主要发生在北方地区,尤其是西北地区。

沙尘暴不仅会影响人们的出行和健康,还会对生态环境造成破坏。

二、洪涝灾害(一)形成原因1、气候因素中国大部分地区属于季风气候,夏季降水集中且多暴雨,这是洪涝灾害发生的主要气候原因。

2、地形因素地势低洼的地区容易积水,形成洪涝。

《中国的气象灾害》导学案一、学习目标1、了解中国主要气象灾害的类型、分布和成因。

2、掌握气象灾害对中国社会经济和生态环境的影响。

3、学会分析气象灾害的监测、预警和防御措施。

二、学习重难点1、重点(1)中国主要气象灾害的类型、分布和成因。

(2)气象灾害的监测、预警和防御措施。

2、难点(1)气象灾害形成机制的综合分析。

(2)如何在实际生活中有效应对气象灾害。

三、知识梳理(一)气象灾害的类型1、洪涝灾害(1)概念:洪涝灾害是因连续性的降水或短时强降水导致江河洪水泛滥,淹没大片地区,造成财产损失和人员伤亡的一种灾害。

(2)分布:主要分布在东部季风区各大江河的中下游平原。

其中,长江、淮河、黄河、珠江等流域是我国洪涝灾害的多发区。

(3)成因:自然原因包括降水集中、持续时间长、强度大;流域地形平坦,排水不畅;水系支流多,汇水面积大等。

人为原因有破坏植被,导致水土流失加剧,河道淤积;围湖造田,降低湖泊调蓄能力等。

2、干旱灾害(1)概念:干旱是因长时间无降水或降水异常偏少造成的空气干燥、土壤缺水的现象。

当干旱持续时间较长,影响人类的生活和生产时,称为干旱灾害。

(2)分布:在我国,华北地区春旱严重,长江中下游地区伏旱明显,西南地区冬春连旱时有发生。

(3)成因:自然原因包括降水时空分布不均、气温高、蒸发量大等。

人为原因主要是人口增长、工农业用水增加,以及水资源浪费和污染等。

3、台风灾害(1)概念:台风是发生在热带或副热带洋面上的气旋,常带来狂风、暴雨和风暴潮等灾害。

(2)分布:主要分布在东南沿海地区,如广东、福建、台湾、海南等地。

(3)成因:广阔的高温洋面提供了充足的水汽和能量;地转偏向力的作用使气流旋转形成气旋。

4、寒潮灾害(1)概念:寒潮是由强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冻害等现象的灾害性天气。

(2)分布:主要影响我国北方地区,南方地区也会受到一定影响。

(3)成因:高纬度地区的冷空气在特定的天气形势下迅速加强并向中低纬度地区移动。

我国地处欧亚大陆的东南部。

全国主要存在两大类型气候。

位于大陆腹心位置的新疆及其毗邻地区属大陆干旱气候。

除仰赖山区径流发展绿洲农业外,其他地区均属人烟稀少的沙漠、戈壁或干旱不毛之地。

其他国土均属季风气候。

降水的水汽来源主要靠夏季风从南方洋面带来。

降水带一般发生在冬、夏两种季风相互作用的界面附近。

因此,降水带是随着夏季风进退而北、南移动的,这就形成了我国各地雨季在一年中所出现的时间具有不同的季节。

季风是一种年际间变化显著的气候现象。

冬、夏两种季风都有或早或迟、或强或弱的变化,这就引起各地雨季降水或多或少,雨季到来或迟或早,因而也形成频繁的强弱不同、季节不一的旱、涝灾害。

旱灾经常发生在旱季,特别是在雨季到来前的一段时期内。

在这一时期,降水很少,温度已经升高,使得蒸发更为强烈。

但是,如果雨季不下雨或下雨很少,全年就失去最主要的水分来源,使得干旱更为严重。

正是由于这两种季风强弱迟早年年不同,使我国各地干旱发生的频次、季节具有明显的地方性。

图3—2是冯佩芝等人所绘的干旱频次图,我们将他们根据干旱出现的季节而作的区划叠加在一起,可以看出全国干旱的概貌。

但是冯佩芝等人所分析的只是干旱这一种自然现象。

干旱成灾才是旱灾,旱灾发生在有一定人口与经济的地区。

只有在这样的地区偶发性干旱才能形成旱灾,而且在人口越多,经济越发展的地区旱灾的破坏性越大。

只有增加了社会经济这一因子,才能阐明我国旱灾的地理分布。

我国社会经济布局同干旱分布不是没有关系的两种现象,而是其中存在着紧密的联系。

一般说,全国以400mm等雨量线可以划分成面积大致相等的两个部分。

东南半部属湿润的季风区,人口与产量都超过全国总量的90%以上。

西北半部则属干旱半干旱区,人口与产量均不到全国的10%。

在这一地区里,干旱区(沙漠、戈壁、荒原)与半干旱区(其界线大致与100mm等雨量线相近)又不相同。

前者几乎没有固定人口与产业,后者则集中西北半部绝大部分的人口与产业。

因此,全国大致可划分为三大干旱区,即干旱区、半干旱区与旱灾区。

在干旱区年年干旱,属荒漠状态,几乎没有旱灾,即使有旱灾也只能造成对全国来说微不足道的损失。

在半干旱区里是有旱灾的,许多地方“十年九旱”。

但是,这里的经济与人口靠少量降水维持,其中特别是牧业与少量旱作农业。

至于一些完全依靠客水灌溉的绿洲农业则不受当地旱灾的影响,而是决定于来水的多少。

干旱影响最大的旱灾区,恰是常年雨水较多、干旱程度较低的地区。

正是在这样的地区才有稠密的人口与繁荣的经济,受到偶发性干旱的影响,就会形成重大的灾害。

在旱灾区可以根据旱灾经常出现的季节进行区划,因为在不同的季节所出现的旱灾不但形成的自然原因不同,而且经济所受影响(如农、牧业的生长期等)的性质与程度也不一样。

因此,旱灾区再按季节与经济特点划分为五个亚区。

各旱区的地理分布如图3—3所示。

东北亚区(C1)。

本区干旱并不是最严重的气象灾害。

除西部边缘地区外,春旱的频率均低于20%。

但是,本区在盛夏季节,特别是辽河与嫩江流域,常有久晴高温天气,引起“三天一小干,五天一大旱”的旱灾。

这些干旱地区都有较多的工农业生产,人烟稠密,对生产、生活都能造成一定的损失。

华北亚区(C2)。

黄河、秦岭以北,长城以南的黄淮海平原与黄土高原地区。

这里是全国旱涝灾害最频繁、影响最严重的地区。

特别是春季,该区增温快,风速大,蒸发强,降水少,又是冬麦生长发育的关键期,故有“春雨贵如油”的说法。

6月以后,雨季开始,旱情缓解或消除。

如雨季到来迟或降水量小,还可形成春夏连旱或春夏秋连旱。

这时,河川径流枯竭,工厂、城市用水,农村生活用水都可能发生极大的困难。

长江旱区(C3)。

本区位于南岭、武夷山以北,淮河、秦岭以南的长江中下游和钱塘江流域。

该区雨量充沛,物产丰富,是我国重要的工农业产区。

这里旱灾多发季节是7—8月伏期,故称伏旱。

伏旱期间,季风雨带已经北移,而这一地区高温蒸发强烈,有时严重影响作物生长、水电和城市供水。

有的年份,雨季(以梅雨期为主)降水不多,还可形成夏旱或夏伏连旱,甚至夏秋连旱。

这种情况下,在旧社会往往饿殍遍野,惨不忍睹。

另外,秋季正值秋高气爽,也有秋旱的可能。

华南旱区(C4)。

华南是全国雨季最长的地区。

除季风雨外,还多台风等热带系统的降水。

但是,这

里气候炎热,降水强度大,广西等地岩溶地貌,雨水容易走失,加上该区经济发达,全年都能种植,故一年四季都会出现旱灾。

就危害言,以夏秋旱为主,春旱次之。

桂西则以春旱为主,秋旱次之。

沿海地区的旱灾频率与强度均超过内陆。

台湾由于中央山脉阻挡东北季风,故其西部平原在冬春是旱季。

严重春旱常常席卷华南全区,夏秋旱则地方性明显。

西南旱区(C5)。

本区一年四季都可能发生旱灾。

由于冬季干燥,本区南部气候仍很暖和,并有作物生长,故云南和川西山地多春旱。

春旱由东往西减少,黔东基本无春旱。

伏旱发生在7—8月,以东部经济发达区更为严重,往西则由于印度洋夏季风影响而消失。

夏旱(5—6月份)出现在冬夏环流转换季节,因经济发达的四川盆地西部与北部夏季风到达最晚,也是夏旱出现的高频区。