第03章敦煌石窟的形制、敦煌彩塑

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:55

敦煌彩塑造形探究作者:张倩来源:《锋绘》2018年第05期摘要:位于甘肃省敦煌市的莫高窟,又称为千佛洞,莫高窟建于先秦时期,早在1987年,被联合国教科文组织列为世界文化遗产,受文化保护。

石窟中的雕塑是人们崇敬的对象,也是人们内心世界的寄托和情感的再生。

每个雕像都没有佛经所规定的程序,佛像也没有尽备“三十二相,八十种好”,而是呈现出明显的时代特色。

早在敦煌石窟开凿的时候,洞窟彩塑艺术便折射和反映出了人类社会,在不同的社会背景和社会思想下敦煌石窟的彩塑艺术便开始有着千差万别,形成了独有的风格,且各不相同,随着时代的变迁,每个时代的雕塑艺术都会呈现出不同的艺术表现风格。

关键词:敦煌;彩塑;佛像;特点笔者是大西北人,在甘肃长大,甘肃的习俗文化自小便在笔者的心里深深扎了根,因为从小便爱好了解一些美术,自然对家乡的一些美术,雕塑艺术喜爱颇多,有幸去感受过敦煌,自此,敦煌那浓厚的艺术气息深深吸引着我,佛像,洞窟,彩塑等等呈现出来的威严感与壮美感,是其他地方所感受不到的美,雕塑艺术即造像,是石窟的主体。

敦煌彩塑,主要分布在洞内、围绕中柱或祭坛中心,是崇拜者崇拜的主要对象。

而莫高窟由于其自身的地质条件,佛像多以泥塑为主。

1 主要类型的雕塑1.1 佛像敦煌雕塑艺术中最重要的部分是佛像,大部分都是造像慈祥,美丽,宁静,头部为束发式高肉髻,面相圆润,鼻梁高挺,外观端庄细腻,神情平静而温雅,眉间有白毫,表现形式也因环境和人物而异。

1.2 菩萨像在石窟中,菩萨造像仅次于佛像。

因为菩萨有着普度众生的形象,所以菩萨通常头挽高髻并带花冠,身著天衣,胸前挂缨珞,肩上配有长巾飘带,上身坦露下身穿裙,肩披帛锦,神情安详,姿态自然。

1.3 弟子像在较为常见的敦煌彩色雕塑中,有大弟子迦业和年轻的弟子阿难,分别位于佛的两侧,迦叶是为以一位老年人形象,而阿难则为青年形象。

与窟中其他佛像所不同的是,弟子像所展现出来的是人间百态,让人易于亲近,而少了些威嚴,庄重。

敦煌莫高窟洞窟形制敦煌莫高窟现存735个洞窟,洞窟类型可分为9种类型。

窟形的名称除少数(如大像窟之类)外,都是文字记载中看不到的,也没有民间口头流传。

将它们归类命名,是现当代学者根据洞窟的考古学特征所定。

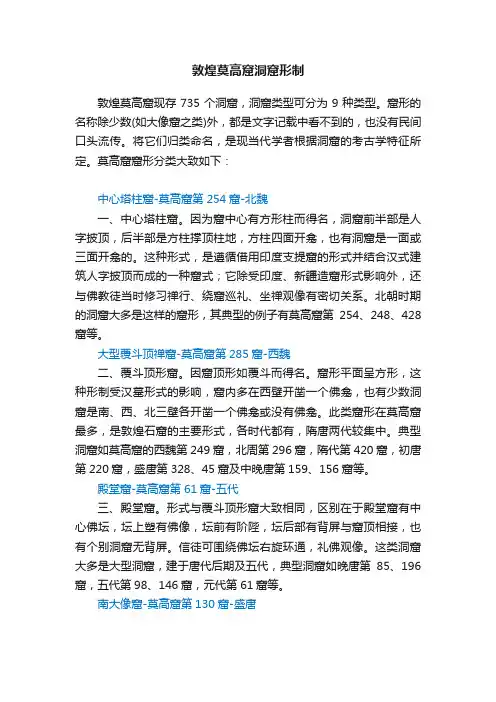

莫高窟窟形分类大致如下:中心塔柱窟-莫高窟第254窟-北魏一、中心塔柱窟。

因为窟中心有方形柱而得名,洞窟前半部是人字披顶,后半部是方柱撑顶柱地,方柱四面开龛,也有洞窟是一面或三面开龛的。

这种形式,是遵循借用印度支提窟的形式并结合汉式建筑人字披顶而成的一种窟式;它除受印度、新疆造窟形式影响外,还与佛教徒当时修习禅行、绕窟巡礼、坐禅观像有密切关系。

北朝时期的洞窟大多是这样的窟形,其典型的例子有莫高窟第254、248、428窟等。

大型覆斗顶禅窟-莫高窟第285窟-西魏二、覆斗顶形窟。

因窟顶形如覆斗而得名。

窟形平面呈方形,这种形制受汉墓形式的影响,窟内多在西壁开凿一个佛龛,也有少数洞窟是南、西、北三壁各开凿一个佛龛或没有佛龛。

此类窟形在莫高窟最多,是敦煌石窟的主要形式,各时代都有,隋唐两代较集中。

典型洞窟如莫高窟的西魏第249窟,北周第296窟,隋代第420窟,初唐第220窟,盛唐第328、45窟及中晚唐第159、156窟等。

殿堂窟-莫高窟第61窟-五代三、殿堂窟。

形式与覆斗顶形窟大致相同,区别在于殿堂窟有中心佛坛,坛上塑有佛像,坛前有阶陛,坛后部有背屏与窟顶相接,也有个别洞窟无背屏。

信徒可围绕佛坛右旋环通,礼佛观像。

这类洞窟大多是大型洞窟,建于唐代后期及五代,典型洞窟如晚唐第85、196窟,五代第98、146窟,元代第61窟等。

南大像窟-莫高窟第130窟-盛唐四、大像窟。

就是在主室正壁塑一尊立在像台上高于真人的石胎泥塑大像的石窟。

莫高窟有塑有北大像的初唐第96窟、塑有南大像的盛唐第130窟等。

其中第96窟外部建筑“九层楼”,目前是莫高窟的标志性建筑。

涅槃窟-莫高窟第158窟-中唐五、涅槃窟。

这类洞窟是券顶、横矩形的窟。

敦煌石窟是如何建造的?敦煌石窟是如何建造的,是大家常问起我的一个问题。

由于长期在莫高窟工作,也参加过石窟修复并从事塑像临摹,加上多受教于前辈和同事,对这个问题或多或少有一些心得。

敦煌文书中有一篇《营窟稿》,记述了一个洞窟从始建到完成,需要经过整修崖面、开凿洞窟、绘制壁画、塑造佛像、装饰窟檐等程序。

另从其它一些间接和零星的文献记载中得知,石窟的营造者主要由窟主(石窟的主人)、施主(出资人)、工匠三方面组成。

而作为石窟建造的具体操作者——工匠,按照工种不同又分为石匠(打窟人)、泥匠、画匠、塑匠、木匠等。

一座洞窟的营造时间,因洞窟规模大小、窟主经济实力等因素,小则一年半载,大则两三年不等,而数十米高的大像窟,则需用四五年时间才可建成。

壁画塑像制作时间,根据文献反映为三个月到半年。

敦煌莫高窟是在长约1600米、高10—40多米之间的悬崖上开窟造像,经过一千多年不断开凿,最后形成大规模的造像内容丰富的佛教石窟群。

最早的洞窟开凿在崖面中段,以后向左右上下扩展。

由于崖壁面积有限以及劳动条件的制约等因素,在当前代洞窟占满崖壁的情况下,出现了后代“见缝插针”开凿洞窟的局面。

虽然每个时期的洞窟不一定集中在一起,但仍然有一定规律可循,为今天的考古断代研究提供了方便。

石窟艺术源自古代印度,世界各地遗存的石窟很多,它们既有共同特征,但也因地理的和地质的原因以及文化和社会经济的因素都有着不同的特点。

特别是地质的原因,造成了有些地方发展了石刻艺术,有些地方发展了泥土上的壁画和泥土作的彩塑艺术。

在众多的石窟遗迹中,敦煌石窟以其泥土艺术的面貌自有其独特之处。

本篇主要介绍莫高窟的洞窟建造和泥土艺术的制作过程。

据莫高窟出土的唐代碑文记载︰莫高窟开创于前秦建元二年(366年)。

最早由法号乐尊的外来僧侣建造第一个窟,接着有禪師法良在其窟侧接续建造,之后当地民众竞相仿造,至唐武则天时期(690年至705年称帝)已有“窟室千余龛”的规模。

这段碑记几乎是莫高窟前期营建史概要,它透露了当时敦煌开窟造像之盛况。

《敦煌艺术中的彩塑》说课稿第一篇:《敦煌艺术中的彩塑》说课稿我说课的内容是四年制初中美术课本第七课《敦煌艺术中的彩塑》。

我主要从教材分析、教法运用、学法指导和多媒体教学过程演示四个步骤加以阐述:一、教材分析本课的内容、地位、作用本课是知识传授与欣赏融为一体的综合课,主要是对敦煌艺术中的彩塑作较为系统的介绍。

使学生在对敦煌大背景的了解下,重点突出彩塑艺术的知识。

本颗将以彩塑图片和学生的分析回答为主线,教书的引导讲解为辅,使学生在感受美的同时了解到敦煌彩塑的发展及其独特的地位。

二、教学目标根据《美术教学大纲》和教材的要求,本着是提高学生艺术感知能力和审美辨别能力,使学生了解中国优秀传统文化的思路,确定本课的教学目标为:了解敦煌彩塑在中国雕塑史和佛教造像史上的重要地位,并掌握其发展的历程。

三、教学重点和难点敦煌是一个艺术宝库,四、教学过程1、导入新课2、讲授新课①敦煌的位置:对敦煌艺术作综合的介绍②敦煌彩塑的地位:表现主体:佛教偶像表现对象:佛、菩萨、天王、力士等③敦煌彩塑的发展史:早期:从北朝前期继承秦汉雕塑深沉宏大而形成的浑朴单纯,到北魏后期南方“秀骨清像”的造像风格风靡北方;中期:隋唐两代,彩塑规模宏大、造型生动、绚烂多姿;晚期:包括五代、宋、西夏、元等朝代,形神、塑工和敷彩均已失却了盛期的活力。

结合中国历史的发展,可以得出敦煌彩塑的盛衰史与中国佛教艺术的变迁是一脉相承的。

五、敦煌彩塑的功能和特点1、功能:既是宗教艺术品展示的殿堂,也是僧侣从事宗教活动的场所。

2、特点:塑绘结合市融合多种艺术语汇的造型艺术。

六、思考题1、敦煌彩塑是怎样以自己的造型特点,在中国雕塑史和佛教造像史上占有重要的地位?敦煌彩塑虽然都要受到佛教模式的制约,但艺匠们还是发扬了我国民间雕塑艺术的优秀传统,结合自己的生活经历和审美理想,塑造了大量个性鲜明的艺术形象,使敦煌彩塑在中国雕塑史和佛教造像史上占有重要的地位。

2、敦煌彩塑艺术经过怎样的发展变迁?发展初期:从北朝前期继承秦汉雕塑深沉宏大而形成的浑朴单纯,到北魏后期南方“秀骨清像”的造像风格风靡北方;鼎盛时期:隋唐两代,彩塑规模宏大、造型生动、绚烂多姿;衰败时期:包括五代、宋、西夏、元等朝代,形神、塑工和敷彩均已失却了盛期的活力。

典型彩塑作品介绍(1)敦煌石窟彩塑敦煌包括莫高窟(千佛洞),西千佛洞和榆林窟。

有时也将其中最大的莫高窟称为敦煌石窟。

敦煌,远在二千一百年前的汉武帝时代,就是我国与西域往来的门户,也是“丝绸之路”上一颗灿烂夺目的明珠。

印度佛教经过这里传入中国,张骞出使西域、玄奘西行取经,也经过这里。

敦煌境内有两座山,两山之间有一小片绿洲。

据唐代记载,前秦建元二年,有位名叫乐撙的和尚,经过长途跋涉看到这一小片绿洲,正当他疲乏又无处投宿之时,只见对面的三危山出现了奇景:山峰发出灿烂金光,如千佛之状,乐撙和尚立即感到这是块圣地,便顶礼膜拜,并立誓在此造窟,凿石供佛,遂成为莫高窟的创始人。

敦煌莫高窟壁画最多、最长,在492个洞窟中,计有壁画125000多平方米,如果这些壁画全部展开延伸,长度可达25公里。

另有彩塑2400余身,其艺术精品之多,名列我国石窟首位。

敦煌彩塑是敦煌石窟艺术的重要组成部分,它是在我国数千年雕塑艺术传统的基础上,吸收和融会了外来艺术,从而发展起来的具有中国风格和气派的彩塑艺术。

现存的2000多身彩塑,无不闪烁着古代劳动人民的聪明才智。

古代工匠们以纯熟的技巧、高度的概括能力和丰富的想象力,把泥塑和彩绘巧妙地结合起来,塑造了许多造型优美、神态生动的艺术形象,为研究我国的雕塑艺术和继承民族艺术遗产,提供了重要的实物资料。

教材中介绍的《迦叶、菩萨、力士像》和《供养萨》,以佛教内容为题材,其严谨的人体比例、逼真的神情、动人的体态,无一不说明是盛唐时期彩塑的精品。

(2)辽代华严寺彩塑辽代彩塑的塑造手法明显继承了唐代彩塑造型的严谨写实,又在具体、精细、繁密中增添了婉丽的风韵。

(3)宋代彩塑以真人为依据,真实自然,具备凡人气质,缩短了人与神的距离。

《侍女像》进一步体现了人神统一的风格。

这是晋祠圣母殿中十身侍女像之一。

殿内共有43尊泥塑彩绘人像,这些塑像造型生动、姿态自然,尤其是侍女像塑造得更好。

这些侍女像的身材比较适度,服饰美观大方,衣纹明快流畅。

三位一体石窟艺术:莫高窟的彩塑一、莫高窟的彩塑是如何制作的彩塑是莫高窟艺术的主体内容,现存上起东晋十六国晚期,中经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋,下至西夏、元,历时一千余年间所造2000余身,其中基本完好和保存原貌者近半数。

彩塑的制作方法及表现形式大致可分为三类,即圆塑、浮塑和影塑。

莫高窟彩塑全面系统的反映了我国彩塑艺术的发展演变过程,是一部真实系统的彩塑史。

1.圆塑彩塑艺术之一,用具有可塑性的泥土材料制作的适合从不同角度观看的立体造像。

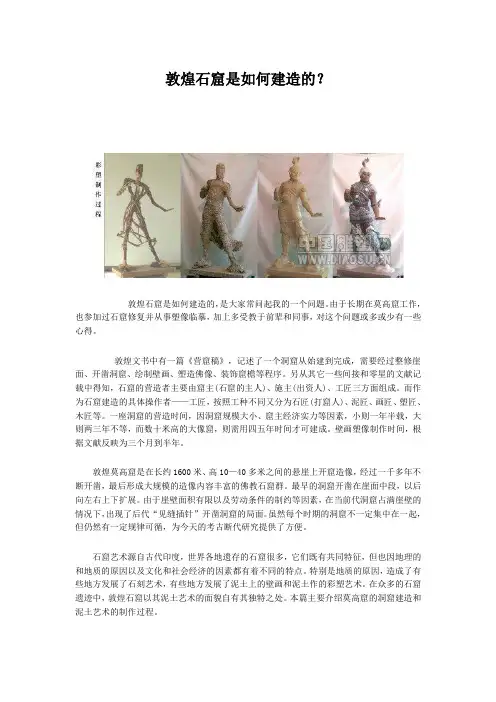

敦煌石窟的圆塑制作根据所塑形像的大小,方法可分为三种:(1)小型塑像,先用木料削制成造像的大体结构,再在表面敷以细质薄泥进行塑造。

(2)中型塑像,大小与人等高,用圆木根据造像动态扎制骨架;部分人体构件,如手掌用木板制作,手指以铁条制成,手臂则以圆木削制成有榫的配件,上泥前用芨芨草或芦苇捆扎,然后表层敷泥塑制。

(3)大像,与前两种不同,不用木质骨架,而是在开窟时,预留塑像石胎,在石胎上凿孔插桩,表层敷泥塑成。

前两种方法制作的彩塑又称木骨泥塑,第三种通常称为石胎泥塑。

此外,所用的泥分为两种:粗泥,用澄板泥加麦秸塑制人物大样;细泥,用澄板泥、细沙、麻或棉花等材料塑人物的表层、衣褶、佩饰、五官等。

敦煌圆塑多塑造佛、菩萨、弟子、天王、力士、菩萨、供养菩萨等主体性造像。

图1莫高窟第328窟西壁龛内南侧阿难(木骨泥塑)盛唐第328窟阿难塑造于盛唐,位于主室正龛龛内佛像南侧。

阿难,全称“阿难陀”,意译为欢喜、喜庆,是释迦牟尼的堂弟,佛的十大弟子之一。

侍佛二十五年,多闻佛法,长于记忆,故称“多闻第一”。

此身塑像保存完好,将阿难塑造成一踌躇满志的少年弟子形象。

其身躯斜,两手笼于袖内,昂首挺立于佛侧,面相饱满圆润,双目微微睁开,凝视着空茫,好似在谦恭的出神聆听。

金碧辉映的锦襦与姿态的从容洒脱相得益彰,神情的文静稚气与忠厚憨直也掩不住这位贵族少年睿智的流露。

图2莫高窟第96窟北大像(石胎泥塑)初唐北大像莫高窟第96窟,唐代称北大像,俗称大佛殿。

敦煌整理资料之七(敦煌雕塑)以前读梁思成《中国雕塑史》,略窥敦煌的雕塑。

建筑和雕塑是相通的,都是空间内的艺术。

对于敦煌的壁画和雕塑,其实我是想结合伯希和的拍摄及网上的资料,一个窟一个窟的过的。

但是这样的进行不知道什么时候才有时间,也许一天推一天永远也不是个事儿。

或许每天睡觉之前,打开资料,固定的翻阅一个窟,化整为零吧。

虽然这样对于记忆来说是有损失的,我肯定看了后面忘了前面,但我也无如之何。

在敦煌的诸多艺术表现中,可能我最喜欢书法,其次是壁画,最后才是雕塑。

所以雕塑我几乎不会发表什么见解。

先列出收集的相关资料吧。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3 雕塑莫高窟所处山崖的土质较松软,并不适合制作石雕,所以莫高窟的造像除四座大佛为石胎泥塑外,其余均为木骨泥塑。

塑像都为佛教的神佛人物,排列有单身像和群像等多种组合,群像一般以佛居中,两侧侍立弟子、菩萨等,少则3身,多则达11身。

彩塑形式有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等。

这些塑像精巧逼真、想象力丰富、造诣极高,而且与壁画相融映衬,相得益彰。

雕塑艺术即彩塑艺术,也叫造像艺术,是石窟的主体。

敦煌彩塑,分布在洞窟龛内、中心柱四周或中心佛坛上等位置,是信众观像礼拜的主要对象。

敦煌彩塑上起十六国,下至清代,历时千余年,现存3000余身,基本完整的原作一千四百余身。

其余大半经过后代上彩或者重塑。

敦煌彩塑有三个发展演变时期:发展期——十六国、北魏、西魏和北周,历时180 多年。

洞窟形制以禅窟、殿堂窟、中心柱窟为主。

彩塑以弥勒为主尊,与当时传自西域流传的弥勒信仰有关。

鼎盛期——隋唐时期,历时三百多年。

洞窟以方型殿堂为主,并出现大像窟。

![[整理]敦煌彩塑的艺术特色和风格](https://uimg.taocdn.com/e51e636a763231126fdb1137.webp)

[整理]敦煌彩塑的艺术特色和风格敦煌彩塑的艺术特色和风格敦煌彩塑是以莫高窟为中心的敦煌地区约577个洞窟里遗存的佛教艺术品的主要部分,这些加以彩绘的塑像,有三十多米高的巨像,也有十几厘米的小像,共计3000多个。

虽然经历了一千多年岁月的洗礼,但却保存得十分完好,为研究敦煌学提供了极大地帮助。

敦煌彩塑的主要形象是各种佛像,如释迦牟尼、弥勒、药师、三世佛及七世佛等;其次为菩萨像,如观音、大势至及供养菩萨;还有弟子、天王、力士和飞天等。

题材之丰富和手艺之高超,堪称佛教彩塑博物馆。

17窟唐代河西都统的肖像塑,和塑像后绘有持杖近侍等,都惟妙惟肖,把塑像与壁画结为一体,为我国最早的高僧写实真像之一,具有很高的历史和艺术价值。

因为敦煌彩塑是经过几个世纪才最终成型的,所以它被打上了时代的烙印。

每个朝代都有其独特的文化,不同朝代的生活背景、思想和审美观的演变,造就了敦煌彩塑不同的特色与风格,从其发展演变的历史过程来看,大致可以分为以下三个历史发展阶段:一、早期:十六国、北朝时期(包括北凉、北魏、西魏、北周四个朝代),大致相当于公元五世纪到公元六世纪。

社会愈黑暗,宗教愈光明。

十六国时代战乱不断,民不聊生,百业萧条,这时候佛教的出现为人们带来了心理上的安慰,因此这段期间佛教得到空前快速的兴盛发展。

这时包括造像在内的佛教艺术,自然也有蓬勃的展现,同时具有鲜明的时代特色。

敦煌彩塑一开始便是塑、绘密切结合。

首先,就造像本身来讲,乃是先塑后绘,塑形而绘质,其次是彩塑与壁画两种艺术形式的相互结合。

在题材方面,早期彩塑的范围较为狭窄,如现存最早的北凉彩塑,大多为佛的单身像而没有胁侍,胁侍用壁画形式表现出来,这时期多单身弥勒像。

北魏时,出现胁侍菩萨像,一般均为一佛二菩萨的组合造像,到北周时期,成铺造像中才有增加迦叶、阿难二弟子像。

在造型和技法方面,早期彩塑具有古朴、浑厚、粗犷、庄重的风格,面形圆中带方而略长,比较丰满;肩宽胸平而腰细,修眉鼓眼而隆鼻,身躯健硕,体现出北方民族的气质特征。

千姿百态的彩塑(下)作者:来源:《少年博览·小学低年级》2021年第12期敦煌彩塑大多用的是礦物(kuàngwù)颜料。

早期,土红色调是主打。

中后期,青绿色调慢慢成为主流。

华丽又质朴(zhìpǔ),优雅(yōuyǎ)又清新。

我的幸运色就是青绿色!我也是!一包未平,一包又起。

撞砰!第二次中招了……彩塑大人,您的定力真好,竟然纹丝不动。

我和墙壁连在一起,任你的脑袋再硬也撞不倒我!真的呢!莫高窟中的彩塑有三种类型,分别是:圆塑、浮塑和影塑。

圆塑是独立塑像,不与墙壁相连。

浮塑是与墙壁连在一起的,有的还用木桩(zhuāng)来支撑。

我是独立的。

影塑很小,常用模子成批制作出来,粘在墙壁上,再进行彩绘。

谁都别想把我和墙分开!导游张骞(qiān)去哪儿了?第三次中招了……咦,这些又是什么?这是敦煌彩塑的独家资料,看!姓名:北大像住址:第96窟开建时间:初唐时期制作工艺:泥胎彩塑特点:造型威严,神情慈祥成就:身高35.5米,是莫高窟第一大佛弥勒佛像姓名:南大像住址:第130窟开建时间:盛唐时期制作工艺:泥胎彩塑特点:造型高大,神情庄严成就:身高26米,是莫高窟第二大佛,并且保存完好姓名:涅槃像住址:第158窟开建时间:中唐时期制作工艺:石胎彩塑特点:双目半闭,睡姿安详,嘴角带着一些笑意成就:身长15.8米,是最大的涅槃像释迦牟尼弥勒佛像姓名:七身群像成员:中心为佛,两侧分别是佛的弟子住址:第45窟制作工艺:木骨架特点:栩栩如生,可亲可敬观察一下,北朝前期的彩塑和西魏时期的有什么不同?我们是组合以“国宝访谈+幽默漫画”的形式讲解具有代表性的国宝,附有知识拓展、通关挑战和手账页等。

西魏时期健壮如我。

清秀如我。

北朝前期敦煌莫高窟的朋友,这边排队。

可以了,下一位。

人呢?我在这儿!我在这儿!那个……我是不是要蹲(dūn)一下?我的职业生涯遇到了挑战……。

从“塑”到“绘”:敦煌彩塑的空间营造方式作者:吴灿来源:《创作与评论》2015年第16期中国雕塑史也许不是从“雕”而是从“塑”开始的。

在梁思成的《中国雕塑史》中,提到的第一件雕塑作品是“黄帝采首山之铜,铸鼎于荆山之下三,以象天地人”。

黄帝死后,他的大臣左彻削木为像,率领诸侯一起祭拜他。

这件木头雕刻而成的黄帝像是中国历史上有文字记载的第二件雕塑作品。

当然,也许整个这件事确实是“后世道家之言,不足凭也”,但是它的象征性对于雕塑史的意义却是不言而喻的,它至少说明后世的“雕”和“塑”这两种主要的创作方式在久远的年代就已经初步形成,而且“塑”位于“雕”之前。

巫鸿指出:“在中国的传统词汇中,与用石块及陶土制作立体形象有关的两类名词说明了雕塑的两种基本方法。

”{1}这两种方法分别针对于不同质地的材料而进行,直接在硬质的材料上制作,称为“雕”和“刻”;使软质的材料变硬,形成固定的形,称为“堆”或者“塑”。

不过,在这里他遗漏了另外一个很重要的词语:“铸”。

“堆”“塑”是相对于泥土而言,而“铸”是相对于铜铁之类的金属而言。

在现代的“雕塑”范畴中,“铸”的方式无疑可以归到“塑”的部分来。

它最初的材料是硬质的矿石,但是将其熔化后,能塑造出艺术家所需要的任何造型。

不论是哪一种“塑”的方式,它在扩展性的形制、变化性的结构以及可塑性的质地等方面给艺术家提供的自由度都要远远超过“雕”的方式。

因为这种方式最为直接简便,所以它被广泛应用于中国古代雕塑作品中。

尽管有很多出土证据表明,“雕”和“塑”这两种表现手法在新石器时代的发展呈现出一个并行不悖的状态,而且我们也不能以现在考古发现的最早的雕塑作品为例来说明到底是“雕”早于“塑”还是恰恰相反,因为考古发掘是一个无限的过程;但是,从目前所能找到的最为权威的有关中国古代雕塑史的著作中,几乎都无一例外地以陶塑作品作为雕塑史的开端。

这种有意或者无意的巧合,也许正说明了中国古人对于雕塑的创造和认识始于“塑”这种方式。

《敦煌艺术中的彩塑》说课〖文字大小:大中小〗〖打印〗〖收藏到:QQ 百度雅虎〗〖在线字典〗山东省章丘市实验二中张丙永我说课的内容是四年制初中美术课本第七课《敦煌艺术中的彩塑》。

我主要从教材分析、教法运用、学法指导和多媒体教学过程演示四个步骤加以阐述:一、教材分析本课的内容、地位、作用本课是知识传授与欣赏融为一体的综合课,主要是对敦煌艺术中的彩塑作较为系统的介绍。

使学生在对敦煌大背景的了解下,重点突出彩塑艺术的知识。

本颗将以彩塑图片和学生的分析回答为主线,教书的引导讲解为辅,使学生在感受美的同时了解到敦煌彩塑的发展及其独特的地位。

2、教学目标根据《美术教学大纲》和教材的要求,本着是提高学生艺术感知能力和审美辨别能力,使学生了解中国优秀传统文化的思路,确定本课的教学目标为:了解敦煌彩塑在中国雕塑史和佛教造像史上的重要地位,并掌握其发展的历程。

3、教学重点和难点敦煌是一个艺术宝库,四、教学过程1、导入新课2、讲授新课①敦煌的位置:对敦煌艺术作综合的介绍②敦煌彩塑的地位:表现主体:佛教偶像表现对象:佛、菩萨、天王、力士等③敦煌彩塑的发展史(转载自第一范文网,请保留此标记。

):早期:从北朝前期继承秦汉雕塑深沉宏大而形成的浑朴单纯,到北魏后期南方“秀骨清像”的造像风格风靡北方;中期:隋唐两代,彩塑规模宏大、造型生动、绚烂多姿;晚期:包括五代、宋、西夏、元等朝代,形神、塑工和敷彩均已失却了盛期的活力。

结合中国历史的发展,可以得出敦煌彩塑的盛衰史与中国佛教艺术的变迁是一脉相承的。

四、敦煌彩塑的功能和特点1、功能:既是宗教艺术品展示的殿堂,也是僧侣从事宗教活动的场所。

2、特点:塑绘结合市融合多种艺术语汇的造型艺术。

五、思考题1、敦煌彩塑是怎样以自己的造型特点,在中国雕塑史和佛教造像史上占有重要的地位?敦煌彩塑虽然都要受到佛教模式的制约,但艺匠们还是发扬了我国民间雕塑艺术的优秀传统,结合自己的生活经历和审美理想,塑造了大量个性鲜明的艺术形象,使敦煌彩塑在中国雕塑史和佛教造像史上占有重要的地位。

敦煌莫高窟的艺术美一、莫高窟简介又名“千佛洞”,是我国三大石窟艺术宝库之一,被誉为20世纪最有价值的文化发现,坐落在河西走廊西端的敦煌,以精美的壁画和塑像闻名于世。

它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,现有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。

莫高窟始建于十六国时期,据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。

此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“莫高窟”,意为“沙漠的高处”。

后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。

另有一说为:佛家有言,修建佛洞功德无量,莫者,不可能、没有也,莫高窟的意思,就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

[1]北魏、西魏和北周时,统治者崇信佛教,石窟建造得到王公贵族们的支持,发展较快。

隋唐时期,随着丝绸之路的繁荣,莫高窟更是兴盛,在武则天时有洞窟千余个。

安史之乱后,敦煌先后由吐蕃和归义军占领,但造像活动未受太大影响。

北宋、西夏和元代,莫高窟渐趋衰落,仅以重修前朝窟室为主,新建极少。

元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。

明嘉靖七年(1528年)封闭嘉峪关,使敦煌成为边塞游牧之地。

清康熙五十七年(1718)平定新疆,雍正元年(1723)在敦煌设沙州所,三年(1725)改沙州卫,并从甘肃各州移民敦煌屯田,重修沙州城。

干隆二十五年(1760)改沙州卫为敦煌县,敦煌经济开始恢复。

莫高窟开始被人们注意。

清光绪二十六年(1900)发现了震惊世界的藏经洞。

不幸的是,在晚清政府腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下,藏经洞文物发现后不久,英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞超、俄人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌,以不公正的手段,从王道士手中骗取大量藏经洞文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,绝大部分不幸流散,分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构,仅有少部分保存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。