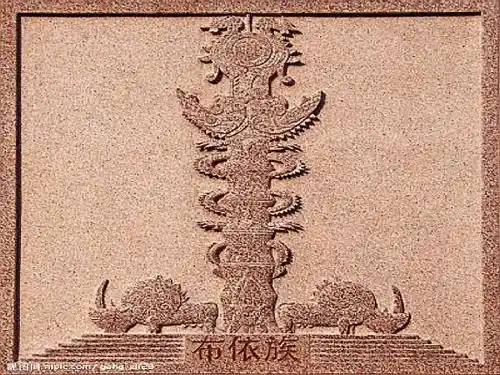

布依族 介绍 PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.05 MB

- 文档页数:9

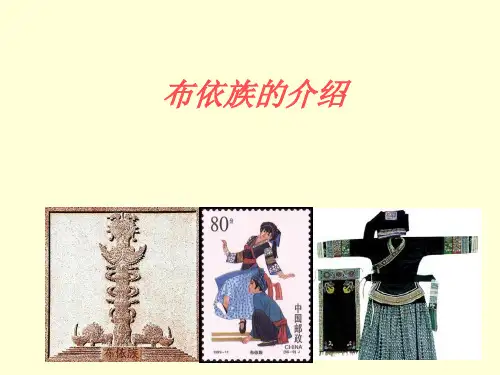

布依族文化概况布依族是XX省人口较多的少数民族。

1990年第四次人口普查统计,布依族人口近250万。

主要居住在黔南布依族苗族自治州和黔西南布依族苗族自治州,其次是XX地区、六盘水市和XX市郊。

XX 省其他地区也有部分布依族人分布。

布依族,据历史文献和民族学资料考证,是属于古越人中“骆越”的一个支系。

布依族的祖先,自古以来就生息、繁衍于南北盘江、红水河流域及其以北地区。

布依族人应该是黔贵之地的原住民之一。

布依族人在历史上的称谓,有“蛮越”、“夷濮”、“俚僚”、“仲家”、“水户”、“土边”等。

1953年11月4日新华社报道:“一九五三年冬召开的布依族人士协商统一民族名称的代表会议……认为解除前布依人被称为‘仲家’、‘水户’、‘夷家’、‘土边’、‘本地’等等不是布依族的自称。

会议通过,今后应根据布依族人民共同的自称,统一用‘布依’作为本民族的名称。

布依族语言文化布依族是一个古老的民族,有自己民族的语言和语言文化。

布依语,特别是其语汇(语词及谷语、谚语等)部分,保存了本民族的社会历史、思想意识和风俗习惯等方面的文化内涵,反映出本民族的传统文化。

布依语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支。

各地布依语的词汇基本一致,语法相同,语音有细微差别。

所以,布依语无方言差异,只有土语区别,各地布依族人都可以用本民族语言交流。

布依语分为三个土语区。

都匀、独山、荔波、平塘、罗甸、惠水(部分)、册亨、、兴仁、安龙、贞丰等县,属第一土语区。

、龙里、贵定、清镇、平坝、开阳、、惠水(大部分)等县,属于第二土语区。

镇宁、关岭、紫云、晴隆、普安、六枝、盘县、水城、、威宁等县,属于第三土语区。

布依族人与兄弟民族交往,通常以汉语为交流工具。

布依族在历史上有语言而无文字。

其民间现存的XX祭祀用书,大约始于明代,是用汉字作记音符号记录的。

有一种称为“方块布依字”的,包括“借汉布依字”和“自造布依字”两大类,实际上仍是用汉字或汉字偏旁组合来记录布依语。

布依族传统体育布依族主要居住在黔南和黔西南两个布依族苗族自治州,贵州省有200多万,占人口总数的90%。

布依族在安顺地区的镇宁、紫云、六盘水及关岭、毕节地区也有分布,广西、四川、云南也有少数布依族居住。

布依族是一个古老本土的民族,喜欢依山傍水、聚族而居,在长期历史的进程中,不断吸收汉族和其他民族的成分,现今已成为人口较多的民族。

布依族除了个别地区的少数人信奉天主教以外,多数人没有固定的宗教信仰,一般迷信鬼神。

布依族属汉藏语系、壮侗语族、壮傣语支,它与壮语和傣语有密切亲属关系,传统体育活动与壮族、傣族也有一定的联系。

归纳起来,布依族传统体育运动主要有以下项目:1、跳竹竿竹竿舞又称“打竹舞”、“跳竹竿”、“打柴舞”或“跳柴”,有着非常浓郁的乡土气息。

每当重大节日或新谷登场时,人们都要聚集在一起跳竹竿,而且往往都是通宵达旦。

场面豪迈洒脱,气氛很热烈欢快,深受人们的喜爱。

跳竹竿既是文化娱乐,又是体育健身活动。

2、耍狮布依族祖祖辈辈生活的地方有很多优秀的民族传统体育活动,舞狮是布依族中流传很广而且深受布依族人民喜爱的活动之一。

布依族舞狮起源于三国时代,但在南北朝后才盛行起来,到元、明、清时期,此项活动得以广泛开展,20世纪初至20世纪80年代,由于历史原因,舞狮运动开展得不是很理想。

但随着我国经济迅速发展,人民生活水平不断提高,思想观念不断的变化,这项古老传统的民间体育活动在新时期焕发出新的生机与活力。

在布依族主要聚居的贵州省黔南、黔西南两个自治州,镇宁、紫云和关岭等自治县,凡布依族居住较多的乡镇几乎都有舞狮队,甚至有的乡镇有几十支舞狮队。

布依族的舞狮活动是各民族传统体育文化交流的典型代表。

布依族舞狮子,与其他民族的玩法风格小有不同。

布依族人的“舞狮”“狮”由人装扮而成,头罩纸扎“狮头”,身覆彩布“狮身”,两人扮演的为“大狮”,一人独扮的为“小狮”。

玩的时候一人扮武士持彩球在前逗引,“狮子”则在后随舞,翻滚纵跳,摇头摆尾。

布依族传统民居建筑文化概况从类型上看布依族民居建筑不是通常所谓的经典建筑也不是所谓的通俗建筑,而是民俗学重点研究的民间建筑,是我国最早的民居形式之一的干栏式民居建筑,它与庭院式、穴居式、蒙古包式等建筑类型有很大区别。

其房屋顶一般为悬山式,还有少量的歇山顶和重檐,由于对汉文化的借鉴,也有少量硬山式的屋顶,有的外围加上高高的马头墙护体起到防火防风的作用.硬山式的屋顶与山墙平齐,所以主要适合于干旱少雨的北方地区,而悬山式屋顶伸出山墙之外则适合于温和多雨的南方气候类型。

因为悬山式屋顶不仅有前后出檐,在两侧山墙上也有出檐,能更好的遮挡雨水,减少风雨对房屋的侵蚀,布依族民居选择悬山屋顶,并非具有民族性,而是区域性气候使然.布依族民居大体类型除了布依族先民从巢居延续来的上层住人下层养猪牛的干栏式以外,还有与其它民族文化交融的平地楼形式。

就房屋的单体结构来看,其房屋类型是对中国古建筑中的穿斗式结构的继承发展,其内部全部采用的是传统的榫卯(凸出部分叫榫或榫头;凹进部分叫卯或榫眼、榫槽)穿合,不用一钉一铆。

从就地使用的建筑材料来看主要又有石板房和木楼两种.从历史上来看,远古时代的布依族先民曾采用什么样的住房形式,由于目前民族学、考古学资料没有为我们提供有关这个问题的足够证据,同时因布依族没有本民族文字(现代的文字是新中国成立后创制的)加以记载,因此到今天为止我们仍不能考证。

关于布依族干栏式建筑的历史信息在一些汉文文献中有零星的记述。

不过,“干栏“一词直到南北朝时期才在史籍中出现,之前都说“巢居”.布依族源于我国先秦时期的百越人(“布依族”这一名称是新中国成立后才定的)。

20 世纪50年代末至70年代初考古学家们在浙江、江苏、江西、湖北、广东、广西等原百越民族的发祥地和分布地,陆续发现了7000多年以前古越人的一些建筑遗址。

从结构特征上看,与后来的干栏建筑极其相似.同一时期在云南、湖北等地发掘的青铜器时代的遗址和器物上也发现了干栏建筑的遗址和铸型。