读《20世纪中国翻译思想史》-2019年文档资料

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:5

论“功能对等”理论对翻译实践的指导-2019年文档资料论“功能对等”理论对翻译实践的指导一、引言在中国,尤金·奈达的翻译理论是当代西方翻译理论中介绍得最早、最多、影响最大的理论。

“功能对等”理论是奈达翻译理论的核心,自20世纪80年代初被介绍到中国以来,在中国翻译界产生了深远的影响。

奈达对世界翻译研究事业的发展有着重要的贡献,正如克里斯蒂安·巴柳(Christian Balliu)所说:“奈达的著作,开创了翻译理论的新时代”(郭建中,1999)。

本文将通过概述“功能对等”理论的内涵和特征,并结合一些翻译实例,力求在翻译实践中正确运用该理论。

二、奈达的对等理论概述1964年,奈达在其著作《翻译科学初探》中提出了“形式对等(formal equivalence)”和“动态对等(dynamic equivalence)”概念。

根据奈达的观点,各种语言在形式和内容上都普遍存在很大的差异,“形式对等”概念的应用范围较为有限。

奈达特别强调后者,认为“动态对等”的概念反映了翻译的本质:“所谓翻译,是在译语中用最切近而又最自然的对等语再现源语的信息,首先是意义,其次是文体。

”(Nida & Taber,1969)在这一定义中,“切近”是指“切近源语的信息”;“自然”是指译语中的表达方式;“对等”则把上述两者结合起来,是对等语(equivalent),而不是同一语(identity)(郭建中,1999)。

很明显,该定义强调的是信息对等,而非形式对应(formal correspondence)。

奈达在“动态对等”中突出了“内容为主,形式为次”的思想,但这一思想引起了不少误解。

为了强调功能的概念,避免有些人对“动态对等”的误解,奈达后来在《从一种语言到另一种语言:论圣经翻译中的功能对等》一书中,用“功能对等(functional equivalence)”代替了“动态对等”。

“功能对等”和“动态对等”内涵基本相同,都强调“译文接受者和译文信息之间的关系,应该与原文接受者和原文信息之间的关系基本上相同”。

由翻译思潮的异同窥探翻译策略的主次摘要:本文分为两大部分,分别探讨传统时期的几次翻译界中的思潮及现代时期的几次较大思潮,从中对比各个时期翻译所注重的策略和方向,再次,把那些后来的策略于类似的前人策略做对比,以发现都有哪些方面的改进,又是为何出现了这样的变化,以及这些变化对后世学说的影响。

以思想为经,以人物为纬。

通过总体的分析可以得出,当语系、主流文体、文化差异较大时要同这些因素差异较小时区分开来,采取不同的首选翻译策略。

关键词:翻译思潮、翻译策略、差异一.本文概述上篇为“传统篇”,即中国传统翻译思想发展时期,收起划分并论述中国传统翻译思想的形成、转折、发展、鼎盛四个时期,以“十大学说思想”(“文质说”,“信达雅说”,“信顺说”,“翻译创作论”,“翻译美学论”,“翻译艺术论”,“艺术创造性翻译论”(又称“意境论”),“神似说”,“化境说”,“整体(全局)论”)为中心命题,追溯其共同的历史渊源,继承发扬、开拓传统译论思想;下篇为“现代篇”,即中国现代翻译思想发展时期,重点论述五四时期中西翻译思想“融合期”和翻译学科全面“建设期”。

在论述中,更多的关注新时期的新译论、新观念、新思想。

二.传统篇1.佛经翻译所带来了第一个翻译活跃期安世高是我国最早的佛经翻译家之一。

其译笔高于同期译者,《高僧传》评之曰:“义理明晰,文字允正,辩而不华,质而不野。

”讲求“贵本不饰”,即注重内容,而不注重文字修饰。

由此可以说,安世高是我国翻译史上最早的直译者的代表。

支谦的师傅支谶的译经思想“凡所出经,类多深玄,贵尚实中,不存文饰”“审得本旨,了不加饰”(《高僧传》),主张,“弃文存质”。

支谦主张文体上意译为主,其曾有言曰,“天竺言语,与汉异音。

云其书为天书,语为天语。

名物不同,传实不易。

唯昔蓝调、安侯、世高、都尉、佛调、译胡为汉,审得其体,斯以难继。

后之传者,虽不能密,犹尚贵其实,粗得大趣。

始者维祗难出自天竺,以黄武三年来适武昌。

中国翻译简史:中国翻译史有史籍记载的已长达三千余年,早在史前三皇五帝时代就存在翻译活动。

(中国翻译史话)一般认为,“五四”以前,中国翻译史上出现过三次翻译高潮:第一次高潮始于东汉至唐宋时期,佛经翻译盛行。

据史家考证,最早的佛典汉译始于东汉桓帝年间的安世高,他译了《安般守意经》等三十五部佛经,开后世禅学之源,其译本“义理明晰,文字允正,辩而不华,质而不野”(梁皎慧,高僧传),但其主要偏于直译。

继安世高之后译经的是支娄迦谶,其所译经典,译文流畅,但为了力求保全原来面目,“辞质多胡音”,即多音译。

中国佛经翻译史上,一直存在“质朴”和“文丽”两派。

继安世高、支娄迦谶之后的又一译经大师支谦“颇从文丽”,开创了不忠实原著的译风,对三国至西晋的佛经翻译产生了很大的影响。

翻译中的“会译”(即将几种异译考校对勘,合成一译)体裁,以及用意译取代前期的音译.也均由支谦始。

到了前秦时代,佛经翻译由私人事业转入了译场翻译,释道安在朝廷的支持下首创译场制度,采用“会译”法来研究翻译。

他主张严格的直译,并总结汉末以来的译经经验,提出了著名的“五失本,三不易”理论,指出五种容易使译文失去原来面目的情况和三种不容易处理的情况。

释道安晚年时请来天竺人鸠摩罗什,鸠摩罗什继道安之后创立了一整套译场制度,开集体翻译、集体审校的先河。

罗什倾向意译,其译经重视文质结合,既忠实于原文的神情,读来又妙趣盎然,能“以实出华”,传达原经的文体美和修辞美。

他反对前人译经时用“格义”(用中国哲学的传统概念比附和传译佛学概念)的方法,创立了一整套佛教术语。

隋唐时期是我国翻译事业高度发达的时期。

隋代历史较短,译经不多。

其中彦琮提出“八备”,即做好佛经翻译工作的八项条件,在我国译论史上最早较全面地论述了翻译活动的主体——翻译者本身——的问题。

到了唐代,佛经翻译事业达到顶峰。

出现了以玄奘为代表的大批著名译者。

玄奘即通称的“唐三藏”或“三藏法师”,他于贞观二年(公元628年)远度印度学佛求经.十七年后归国。

《20世纪:中国翻译思想史》出版

王秉钦

【期刊名称】《中国俄语教学》

【年(卷),期】2004(23)1

【摘要】《20世纪:中国翻译思想史》是一部系统论述中国翻译思想发展史的新著。

聚焦翻译宗师,梳理译论长轴。

以“历史十特写”的方法,以思想为“经”,以人物为“纬”,贯穿中国20世纪百年翻译思想史发展主线,浓缩古今翻译名家思想之精华,

再现20世纪百年中华译学之异彩。

全书分上、下篇,上篇为“传统篇”,即中国传

统翻译思想发展时期,首次划分并论述中国传统翻译思想的形成、转折、发展、鼎

盛四个时期,以“十大学说思想”

【总页数】1页(P34-34)

【关键词】思想史;中华人民共和国;出版;翻译思想

【作者】王秉钦

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】H

【相关文献】

1.翻译思想史的全新书写与建构\r——邵有学《中国翻译思想史新论》评介 [J],

郑建宁

2.从另一个视角看中国翻译思想史——评《中国翻译思想史新论》 [J], 魏建刚

3.朱生豪"神韵说":中国翻译思想史中的遗珠——罗新璋先生访谈录 [J], 张汨

4.西方文学译介对近现代中国社会媒介的影响——基于《近现代中国翻译思想史》传播与发展 [J], 吴春雪

5.《20世纪中国翻译思想史》在韩国出版 [J], 刘欣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文学翻译中的归化与异化论文关键词:文学翻译;归化;异化论文摘要:文学翻译中的归化和异化是翻译理论研究的重要问题之一。

本文从简单回忆了归化、异化理论的生成及其演变。

指出归化和异化都是重要的翻译策略,两者相辅相成,对文学翻译实践具有重要意义。

引言归化与异化是文学翻译研究中非常重要的策略.本文简单回忆归化和异化策略在文学翻译中应用的历史,从晚清时期的19世纪70年代开始的一百年归化为主调,20世纪最后20年对异化、归化的重新思考,二十一世纪的文学翻译:归化和异化的继续开展。

并指出归化和异化相辅相成,对立统一。

译者应根据在翻译中涉及的多种因素进行取舍,创造高品质的译品。

1归化和异化概述直译与意译是归化和异化讨论的源头。

直译和意译是翻译的两种主要的方法,八十年代初,张培基等学者所编的?英汉翻译教程?中解释直译〔literaltranslatin〕为:“所谓直译,就是在译文语言条件许可时,在译文中既保持原文的内容,又保持原文的形式--特别指保持原文的比喻、形象和民族、地方色彩等。

但直译不是死译或硬译。

〞……九十年代出版的翻译教程阐释直译:“直译指翻译时要尽量保持原作的语言形式、包括用词、句子结构、比喻手段等等,同时要求语言流畅易懂〞〔范仲英1994:90〕。

而意译那么认为语言有不同的文化内涵和表达形式,当形式成为翻译的障碍时,就要采取意译。

翻译的归化/异化概念直接来源于1813年德国学者shleieraher〔施莱尔马赫〕?论翻译的方法?一文,文章指出翻译有两种途径,一种是引导读者靠近作者,另一种是引导作者靠近读者。

但并未授以具体名称。

1995年美国学者l.venuti的?译者的隐形?定义这两种方法为异化/归化。

venuti是异化派翻译的代表。

他提出“反翻译〞的概念。

指出翻译的风格和其他方面在目的语的文本中要突出原文之“异〞。

他说:“反对英美传统的归化,主张异化的翻译,是要开展一种抵御以目的语文化价值观占主导地位的翻译理论和实践,以表现外国文本在语言和文化上的差异。

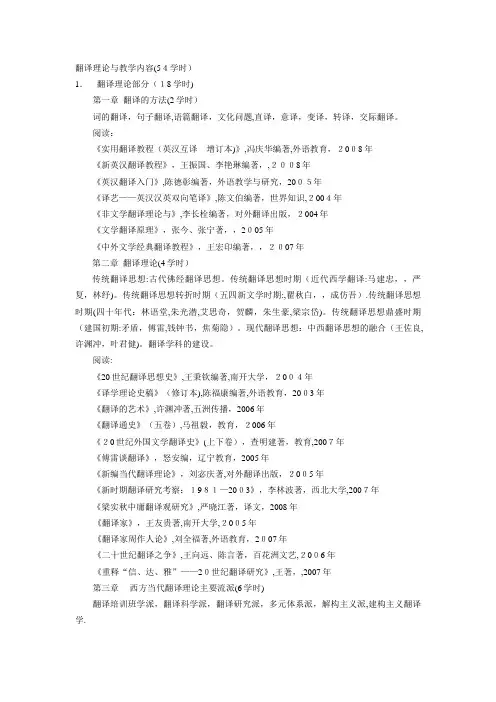

翻译理论与教学内容(54学时)1.翻译理论部分(18学时)第一章翻译的方法(2学时)词的翻译,句子翻译,语篇翻译,文化问题,直译,意译,变译,转译,交际翻译。

阅读:《实用翻译教程(英汉互译增订本)》,冯庆华编著,外语教育,2008年《新英汉翻译教程》,王振国、李艳琳编著,,2008年《英汉翻译入门》,陈德彰编著,外语教学与研究,2005年《译艺——英汉汉英双向笔译》,陈文伯编著,世界知识,2004年《非文学翻译理论与》,李长栓编著,对外翻译出版,2004年《文学翻译原理》,张今、张宁著,,2005年《中外文学经典翻译教程》,王宏印编著,,2007年第二章翻译理论(4学时)传统翻译思想:古代佛经翻译思想。

传统翻译思想时期(近代西学翻译:马建忠,,严复,林纾)。

传统翻译思想转折时期(五四新文学时期:,瞿秋白,,成仿吾).传统翻译思想时期(四十年代:林语堂,朱光潜,艾思奇,贺麟,朱生豪,梁宗岱)。

传统翻译思想鼎盛时期(建国初期:矛盾,傅雷,钱钟书,焦菊隐)。

现代翻译思想:中西翻译思想的融合(王佐良,许渊冲,叶君健)。

翻译学科的建设。

阅读:《20世纪翻译思想史》,王秉钦编著,南开大学,2004年《译学理论史稿》(修订本),陈福康编著,外语教育,2003年《翻译的艺术》,许渊冲著,五洲传播,2006年《翻译通史》(五卷),马祖毅,教育,2006年《20世纪外国文学翻译史》(上下卷),查明建著,教育,2007年《傅雷谈翻译》,怒安编,辽宁教育,2005年《新编当代翻译理论》,刘宓庆著,对外翻译出版,2005年《新时期翻译研究考察:1981—2003》,李林波著,西北大学,2007年《梁实秋中庸翻译观研究》,严晓江著,译文,2008年《翻译家》,王友贵著,南开大学,2005年《翻译家周作人论》,刘全福著,外语教育,2007年《二十世纪翻译之争》,王向远、陈言著,百花洲文艺,2006年《重释“信、达、雅”——20世纪翻译研究》,王著,,2007年第三章西方当代翻译理论主要流派(6学时)翻译培训班学派,翻译科学派,翻译研究派,多元体系派,解构主义派,建构主义翻译学.阅读:《西方翻译理论精选》,申雨平编,外语教学与研究,2002年《西方翻译理献阅读》,李养龙编著,世界图书出版,2007年《当代国外翻译理论导读》,谢天振,南开大学,2008年《当代翻译理论》(ContemraryTranslationTheories),Edwin Gentzler 编著,外语教育,2006年《翻译研究》(Translation Studies),SusanBassnett编著,外语教育,2005年《语言、文化与翻译》(Language,Culture andTranslating),Eugene da著,外语教育,1993年《翻译学——一个建构主义的视角》,吕俊、侯向群著,外语教育,2006年《西方翻译简史》,谭载喜编著,商务印书馆,2004年《西方翻译研究方:70年代以后》,李和庆、黄皓、薄振杰编著,,2005年《当代翻译理论》,郭建中编著,教育,2000年《当代翻译理论》,廖编著,教育,2001年《西方译论研究》,刘重德著,对外翻译出版,2003年《奈达翻译理论研究》,娟著,外语教学与研究,2003年《新编奈达论翻译》,谭载喜编著,对外翻译出版,1999年第四章翻译研究(2学时)翻译研究的领域,翻译的理论模式,翻译研究的种类,问题、假设,各种变量的关系,选择分析变量,写研究报告,口头陈述报告,评估研究.阅读:《路线图——翻译研究方法入门》(The Map: A Beginner's GuidetoDoing Research in Translation Studies),Jenny Williams &Andrew Chesterman著,外语教育,2006年《超越文化断裂》,Maeve Olohan著,外语教学与研究,2006年《跨文化侵越》,Theo Hermans著,外语教学与研究,2006年《翻译研究的语用学转向》,李菁著,译文,2009年《翻译研究:从教学到译论》,宋志平著,吉林大学,2008年《红译艺坛:翻译艺术研究》,冯庆华,外语教育,2006年《红楼译评:翻译研究集》,刘世聪,南开大学,2004年《张谷若翻译艺术研究》,孙迎春编著,对外翻译出版,2004年第五章翻译过程(2学时)原作,译者,译品与读者,文体与翻译,翻译的单位,语言层次处理,篇章处理。

《中国译学史》读书笔记作者:刘玲来源:《新农村》2011年第13期摘要:本文主要以《中国译学史》为研究对象,通过该书与其他同类写史书籍的对比研究出了《译学史》的三个主要特点,以及一些存在的不足。

从这些不足中得出结论,对于翻译学的研究应该是持一种辩证以及怀疑的态度。

关键词:译学研究方法辩证怀疑一、概述《中国译学史》是由陈福康先生主编,最初是2000年由上海外语教育出版社,原名《中国译学理论史稿》。

该类写史的书籍较多,比如王炳钦的《20世纪中国翻译思想史》,方华文2005年出版的《20世纪中国翻译史》,王宏志的《重释“信”、“达”、“雅”》等等书籍。

这些书籍都是从不同历史发展时期来分析中国翻译史的发展。

陈福康先生是我国现代专门从事中国文史研究工作的专家,主要学术成果包括《郑振铎传》,《中国译学理论史稿》,《井中奇考》等等。

对于该书,天津工业大学外国语学院教授赵秀明先生曾经写过一篇名叫《从的出版看我国的译论研究》的论文。

本文试图通过对比《译学史》与其他写史书籍的不同,来找出该书的优缺点,同时给出一些写史研究方法的建议。

二、本书的内容与结构该书总共四个大部分,引言,正文,附录和后记。

引言部分主要就是讲述一些该书成书的经过,以及主要的内容结构等等;正文部分一共分为四章,按照历史发展顺序,包括中国古代译论的译事及论说,晚清时期的译论,民国时期的译论,以及新中国成立后的译论。

每一小节主要讲了三个方面的内容:译者所处的历史背景,生平介绍;该译者的重要理论主张,主要的译学活动以及翻译作品等;总结该译者的地位,影响等等。

从总体上来说该部分主要论述了中国译学理论的形成、转折、发展以及鼎盛的历史,为学者学习和研究中国传统译学理论提供了丰富翔实的资料,勾勒出一条清晰的发展脉络。

另外附录部分主要列出一些参考书目。

后记就是一些与本书写作相关的话,包括对前人类似书籍的总结和该书成书的意义等等。

三、该书特点评析通过对比陈福康的《中国译学史》与王炳钦的《20世纪中国翻译思想史》,后者是以浓缩的形式介绍了数十位古今的一些翻译大家,不那么详尽;而对于《中国译学史》一书,我粗略地概括了以下三个特点:1.从整体来看,本书是以历史发展顺序叙述,把中国的翻译活动与历史时期结合在一起,清晰明了;如晚清时期的西学翻译热潮,和五四以后的新文化翻译热潮等等都是和相对应时期的时代背景相结合而产生的;而且同一个时期的翻译家译论、主张相似,读者易于明白。

翻译史--西方翻译简史翻译史约两千年。

这段历史为我们积累了一份宝贵的文化遗产,我们应当认真总结前人的翻译经验,批判地吸收前人从实践中总结出来的理论、方法,以便继续提高我们的翻译水平,发展我们的翻译事业。

西方翻译史是在公元前三世纪揭开它的第一页的。

从广义上说,西方最早的译作是公元前三至二世纪之间,七十二名犹太学者在埃及亚历山大城翻译的《圣经。

旧约》,即《七十子希腊文本》;从严格的意义上说,西方的第一部译作是在约公元前三世纪中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德塞》。

不论是前者还是后者,都是在公元前三世纪问世,因此可以说西方的翻译活动自古至今已有两千多年的历史了。

它整个西方发展史上的一个极其重要的组成部分。

一、西方翻译活动简介(一)古代西方翻译纵观全过程,西方的翻译在历史上前后曾出现过六次高潮或可分为六个大的阶段。

首先是肇始阶段。

公元前四世纪末,盛级一时的希腊奴隶社会开始衰落,罗马逐渐强大起来。

但是,当时的希腊文化仍优于罗马文化,因而对罗马有着巨大的吸引力。

翻译介绍希腊古典作品的活动可能即始于这一时期或始于更早的时期。

然而,在公元前三世纪中叶,有文字记录的翻译确已问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及后来的普劳图斯、泰伦斯等大文学家都用拉丁语翻译或改编荷马的史诗和埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯、米南德等人的希腊戏剧作品。

这是欧洲也是整个西方历史上第一次大规模的翻译活动,其历史功绩在于:——它开创了翻译的局面,把古希腊文学特别是戏剧介绍到了罗马,促进了罗马文学的诞生和发展,对于罗马以至日后西方继承古希腊文学起到了重要的桥梁作用。

第二个翻译高潮涌现于罗马帝国的后期至中世纪初期,是宗教性质的。

在西方,宗教势力历来强大而顽固,基督教教会一向敌视世俗文学,极力发展为自身服务的宗教文化。

作为基督教思想来源和精神武器的《圣经》,自然成了宗教界信仰的经典。

《圣经》由西伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人所普遍接受。

学术视点总第期MangZhongLiterature429浅析胡适的文学翻译思想◎张亚楠(南阳理工学院外国语学院,河南南阳473004)胡适(1891—1962)是20世纪中国学术思想史上的一位中心人物,是现代中国的一个文化巨人,他在中国文化现代转型的过程中,有着多方面的、创获性的文化成就。

胡适大力提倡外国文学名著的翻译,提出了一系列指导性的文学翻译思想。

梳理这些散见于胡适论著、书信以及译序中的翻译思想,可以管窥中国现代文学翻译理论的发端,对于今天的翻译理论建设和翻译实践活动也不无借鉴意义。

一、文学翻译的目的和翻译文学的功能作为20世纪中国文学革命的首举义旗者,胡适非常重视外国文学名著对中国新文学建设的借鉴作用,1916年他在写给陈独秀的信中说:“今日欲为祖国造新文学,宜从输入欧西名著入手,使国中人士有所取法,有所观摩,然后乃有自己创造之新文学可言也。

”[3]具体到改造中国旧文学、创造新文学的方法问题,他主张通过翻译西方文学名著引进外国的文学方法,“……怎样预备方才可得着一些高明的文学方法?我仔细想来,只有一条法子:就是赶紧多多的翻译西洋的文学名著做我们的模范”,阐明上述主张的理由之后,他再次强调说,“我们如果真要研究文学的方法,不可不赶紧翻译西洋的文学名著,做我们的模范”。

在一封有关戏剧翻译的答信里,他明确提出:“我们的宗旨在于借戏剧输入这些戏剧里的思想……在于输入‘范本’。

”二、翻译选材在翻译的选材问题上,胡适主张只译名家著作,不译第二流以下的著作。

他痛感当时中国的文学翻译充斥着二三流乃至不入流的外国作品,因此在给曾孟朴的信中说:“中国人能读西洋文学书,已近六十年了;然名著译出的,至今还不满二百种。

其中绝大部分,不出于能直接读西洋书之人,乃出于不通外国文的林琴南,真是绝可怪诧的事……这也是我们英美留学生后辈的一件大耻辱”,并与曾氏共勉“各依性之所近而力所能勉者,努力多译一些世界名著,给国人造点救荒的粮食”。

中国翻译简史(摘自《翻译理论与技巧》赵桂华编著)翻译活动在我国可谓源远流长。

据史书记载,早在四千多年前的夏朝,我国各部族之间就有了语言的交流。

不过当时的翻译活动是以沟通言语为主,即我们现在所谓的口译。

我国历史上出现的最早的、具有较大规模的文字翻译活动是佛经翻译。

从佛经翻译至今,我国翻译简史大致可分为四个时期(或称为四次翻译高潮),即东汉至唐宋的佛经翻译,明末清初的科技翻译及清末的西方政治思想与文学翻译,“五四”运动后马列主义的引进及俄苏等新文化、新思想的翻译,以及建国后翻译事业的全面发展。

第一时期佛经翻译时期。

从东汉开始到唐宋时期,历经发生、发展到鼎盛的过程,历时一千多年。

东汉时期,桓帝建和二年,波斯帝国(伊朗)安清(安世高)来到中国,翻译了30部40卷佛经,其中最著名的是《安般守意经》。

他所译的经文变而不滑,质朴而不粗俗,因而被称为直译的鼻祖。

十六国时期,前秦国王苻坚热心提倡佛教,并将其奉为国教。

他请来释道安成立了专门的译经机构“译场”,道安推荐并组织众多译经大师从事翻译工作,其中鸠摩罗什是最知名、成就最大者。

他共译了《金刚经》、《法华经》等39部,313卷。

译著文字优美、畅达,忠实地再现了原著的道理,具有“天然西域之情趣”。

鸠摩罗什开了意译的先锋,译文妙趣盎然,为我国翻译文学奠定了基础。

他还进一步完善了译场,原来的译场只有“口授、传言、笔授”三个环节,他增加了“校对”这一环节。

译完作品之后写上译者的名字一也是从他开始的。

梁启超评价他所译经文为“秦梵两娴,诵写自在,信而后达,达而后雅”。

南北朝时期,应梁武王之聘,一个名叫真谛的印度佛教学者来到中国,译了49部经书,其中尤以《摄大乘论》的翻译、对中国佛教思想有较大影响。

唐朝经济发达、文化兴旺,出现了我国古代翻译界的巨星玄奘(玄奘本姓陈,法号“三藏法师”,河南人,因出身贫苦,13岁出家)。

玄奘在唐太宗贞观二年(公元628年)从长安出发去印度取经,经16国、历时4年到达印度。

评析中国翻译思想史、概述20 世纪中国翻译思想史》(以下简称《思想史》)是一部系统而简要论述中国翻译思想发展史的著作,其性质基本类同于“史略”或“简史”。

聚焦翻译宗师,梳理译论长轴。

以思想为“经”,以人物为“纬”,贯穿中国二十世纪百年翻译思想史发展主线。

全书分上、下篇,上篇为“传统篇”,即中国传统翻译思想发展时期,首次划分并论述中国传统翻译思想的形成、折、发展、鼎盛四个时期,以“十大学说思想”为中心命题,追溯其共同的历史渊源,继承、发扬、开拓传统译论思想;下篇为现代篇”,即中国现代翻译思想发展时期,重点论述中西翻译思想“融合期”、翻译学科全面“建设期”和当代中国翻译思想调整期”。

在论述中,更多地关注新时期的新译论、新观念、新思想和新中国成长起来的一批有学术实力和学术个性的中青年翻译家,捕捉在翻译学科建设期“传统派”与“西学派”两派论战中出现的闪光的思想。

(王秉钦,2004:内容提要)二、本书的内容与结构思想史》是一部系统阐述中国翻译思想发展史的专著,本同时依据书为了保持历史的传承性,将古代翻译史放在绪论中;中国历史的分期原则,将中国二十世纪百年的翻译思想史分为近代、现代、当代三个历史阶段。

具体内容如下:第一章“绪论”,从历史角度出发,概述中国文化长盛不衰的原因在于翻译。

季羡林先生把翻译活动比作注入中华文化的历史长河的新水,最大的有两次,一次是来自印度的水,一次是来自西方的水。

对于源于天竺的佛经翻译,作者把中国古代的佛经翻译史大致分为三个时期。

早期(东汉至西晋),外国人主译,造就了一大批杰出的翻译家,其中安世高、支谶、支谦、竺法护则是最杰出的代表;中期(东晋至隋代),中外人共译,出现了鸠摩罗什、彦琮、道安和慧远等重要的翻译家和翻译评论家;后期(唐初至唐中叶),本国人主译,为佛经翻译的全盛时期,玄奘是主要的翻译大师。

同时,这一时期的翻译理论集中于直译意译的争论,“文质说”明确被提出,“信达雅”观念初见端倪,为后世留下宝贵财富。

天津师范大学外国语学院翻译硕士手册2014年 9月天津师范大学外国语学院翻译硕士课程设置英语笔译方向课程设置类课程编号课程名称学时学分授课授课考核方别学期方式式公M0000A001政治理论5431讲授考试共M0502A014汉语语言文学基础5431讲授考试必M0502A001第二外国语(日)二选3621讲授考试修第二外国语(法)一3621讲授考试专M0502A018翻译概论3621讲授考试业M0502A019基础口译3621讲授及练习考试必M0502A020基础笔译3621讲授及练习考试修方M0502C023文学翻译7242讲授及练习考试向M0502C024非文学翻译7242讲授及练习考试必M0502C025笔译实践> 1562-4讲授及练习考评修万字M0502D025翻译研究方法论3621讲授及练习论文M0502D026媒体翻译3622讲授论文方M0502D027中外翻译简史3621讲授论文M0502D028翻译批评与赏析3622讲授论文向M0502D029中国典籍外译3623讲授论文选M0502D030科技翻译3622讲授论文修M0502D031CAT3623讲授及练习考试M0502D032实用翻译3622讲授及练习考试M0502D033法律翻译3622讲授及练习考试说通过翻译等级考试 3 级,抵翻译实践 2 个学分明英语口译方向课程设置类课程编号课程名称学时学分授课授课考核别学期方式方式公M0000A001政治理论5431讲授考试共M0502A014汉语语言文学基础5431讲授考试必M0502A001第二外国语(日)二选3621讲授考试修第二外国语(法)一3621讲授考试专M0502A018翻译概论3621讲授考试业M0502A019基础口译3621讲授及练习考试必M0502A020基础笔译3621讲授及练习考试修方M0502C026交替传译 (A-B)5431讲授及练习考试M0502C027交替传译 (B-A)5431讲授及练习考试向M0502C028同声传译 (A-B)5432讲授及练习考试必M0502C029同声传译 (B-A)5432讲授及练习考试修M0502C030口译实践40062-4讲授及练习考试M0502D025翻译研究方法论3621讲授及练习考试选M0502D034模拟会议传译3623讲授及练习考试M0502D035视译3622讲授及练习考试修M0502D036口译工作坊3623讲授及练习考试M0502D037商务口译3622讲授及练习考试课M0502D031CAT3623讲授及练习考试M0502D038专题口译3622讲授及练习考试程M0502D033法律翻译3622讲授及练习考试M0502D030科技翻译3622讲授论文说通过翻译等级考试 3 级,抵翻译实践 2 个学分明天津师范大学外国语学院翻译硕士阅读书目(1)高健, 2008,《英美散文名篇精华》(英汉对照),华东师范大学出版社。

读《20世纪中国翻译思想史》

1 概述

《20世纪中国翻译思想史》(以下简称《思想史》)为王秉钦教授所著,于2004年3月由天津南开大学出版社出版。

在此之前,1984年,罗新璋的《翻译论集》作为一部翻译史料由商务印书馆初版,内收汉末以来至20世纪八十年代文论。

美中不足的是“所收文章并非包罗万象,应有尽有(张景明,1986:2)”。

1992年,上海外语教育出版社出版由陈福康著的《中国译学理论史稿》(修订本)。

作者按照历史发展顺序,将中国译学理论发展史的分为古代、晚晴、民国、新中国成立后四个时期,分别对应书中的四章。

《史稿》“对于传统译论中直译与意译这样重大的课题缺乏明确认识,因而结论渺茫”(赵秀明,1996:3)。

2004年1月中国对外翻译出版公司出版由马祖毅《中国翻译简史:五四以前部分》,介绍自周朝到“五四”时期的翻译活动史。

因此“五四之后”的翻译活动尚未涉及。

迄今为止,有关翻译史或翻译理论的研究之作甚多。

《20

世纪中国翻译思想史》是我国第一部系统论述当代中国译学思想发展史的专著(郑海凌,2004)。

该书贯穿中国20世纪百年翻译思想史发展主线,对于我们认识近百年中国翻译学学术思想,有着重要意义与价值。

2 《思想史》结构与内容

《思想史》分为上、下两篇。

上篇一至五章,论述中国传统翻译思想;下篇六至八章,论述中国现代翻译思想。

每章分为三个部分,第一部分为概论,简述特定时期社会背景、翻译发展概况;第二部分设专节详细介绍该时期主要代表人物的翻译思想及其深刻历史意义;第三部分为结语,总结代表人物的翻译思想精华。

上篇第一章为绪论,简要介绍中国古代支谦、鸠摩罗什等人的佛经翻译思想;余下五章划分中国传统翻译思想的形成、转折、发展和鼎盛四个时期。

第二章主要论述了近代西学翻译思想,包括马建忠的“善译”说,梁启超提出的“翻译强国”,严复的“信、达、雅”等思想。

第三章论述了“五四”新文学时期翻译思想。

此时,中国翻译界主要就“直译”与“意译”,“顺译”与“信译”展开论战,出现了鲁迅的“易解、丰姿”双标准论和“翻译与创作并重的思想”;瞿秋白的“绝对正确,绝对白话”和“信顺统一”的思想;郭沫若的“创作论”思想等等。

在第四章中,作者介绍了40年代的翻译活动及翻译思想。

这一时期林语堂、朱生豪、等著名翻译家成功发展了“形似神似理论”,朱光潜、艾思奇等哲学家和美学家则对翻译进行了哲学探讨。

第五章新中国时期创立了“四论”,即茅盾的“艺术创造性翻译论”(“意境论”),弗傅雷的“重神似不重形似论”;钱钟书的“化境论”以及焦菊隐的“整体(全局)论”。

下篇以第六章为开始,主要论述了中西翻译思想的融合时

期,这一阶段的代表文学翻译家如王佐良、许渊冲、叶君健等都有一个共同点:翻译理论与实践统一,忠实与创新统一,传统思想与现代观念统一。

第七章继续介绍中国现代翻译思想发展时期,主要通过罗新章为代表的“传统派”的翻译观和张南峰为代表的“共性派”的翻译观论述中国翻译学科建设问题。

3 《思想史》特点

《思想史》一书,对中国译界发展具有深刻的影响和促进作用,阅读此书后,我们总结出如下几个特点:

3.1 编排新颖

“以思想为经,以人物为纬”,《思想史》以中国翻译思想自身发展为轴心,研究总结各个历史时期翻译大家的翻译思想。

这有别于一般“以史料为主”的翻译和以翻译事件、活动为主的年谱性“编年史”,也不同于一般的翻译理论研究。

3.2 体系性强

此书每章均以概论为始,以结语为终,前后呼应,又更上一楼。

此外,各节对代表翻译家的专述中,均先历史地辨证地评价、肯定他们的功绩及翻译地位,再通过详论他们的翻译思想,最后道出他们深刻的历史意义以及对后世的启迪。

3.3 重点突出

《思想史》正文部分专题论述了二十七位古今杰出翻译家,叙述过程中旁论的著名翻译家超过五十人。

陈福康编著的《中国译学理论史稿》设专节论述的译论研究者就有六十五人,另外还

提到的有一百八十八人,可谓洋洋大观。

比较而言,虽然“多多益善”,但对于翻译研究入门级学生来说,《思想史》重点突出,以简洁的写作方式浓缩了古今翻译名家的翻译思想精华,易于对翻译理论的理解与掌握。

4 《思想史》局限性

《思想史》也并非尽善尽美,个别句子缺少主语,表达不够严谨。

在论述“五四”新文学翻译思想时,书中写到“在翻译理论上呈现出‘百家争鸣,百花齐放’的新局面”(王秉钦,2004:103)。

在介绍林语堂进入圣约翰大学学习时,作者写到“进入圣约翰大学之后,广泛接触西方资产阶级的世界观、人生观,对西方文化产生了浓厚的兴趣”(王秉钦,2004:171)。

其次,《思想史》中心翻译人物论部分,排列顺序原因交代不详。

本书各章均按照翻译家出生时间,抑或翻译思想提出时间先后顺序排列。

但第五章中,作者将钱钟书(1910)翻译思想列于焦菊隐(1905)翻译思想之前;第六章中将许渊冲翻译思想(1921)列于叶君健(1914)翻译思想之前,则不知何故。

作者若能在绪言悉数说明,可谓更好。

5 总结

“以史为鉴,以人为本”,王秉钦教授通过个人的学术史观和研究方法、个人的学术眼光和大特写视角以及简洁的写作方式,浓缩了古今翻译名家的翻译思想精华,再现了20世纪中华传统译学的异彩。

翻译爱好者及教学研究的人员阅读此书是大有

裨益的。