第一章绪论_1

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:2

第一章 绪论一、摄影测量与遥感的定义与任务1、摄影测量与遥感定义摄影测量与遥感乃是对非接触式传感器系统获得的影像及其数字表达进行记录量测和解译,从而获得自然物体和环境的可靠信息的一门科学和技术。

传统的摄影测量学是利用光学摄影机摄影的像片,研究和确定所摄物体的形状、大小、性质及其空间位置的理论、技术和方法的一门学科。

内容包括 : 影像信息获取 影像信息处理影像信息表达 影像信息应用2、摄影测量目前的主要任务是:测制各种比例尺的地形图和专题图;建立地形数据库;为各种地理信息系统和土地信息系统提供基础数据。

3、主要特点:1).影像记录目标信息客观、逼真、丰富;2).测绘作业无需接触目标本身,不受现场条件限制;3).可测绘动态目标和复杂形态目标;4).影像信息可永久保存、重复量测使用;二、摄影测量学的分类●分类原则与方法基本要素: 目标、图像、信息●按被测目标分(按用途分):地形摄影测量 (地形图)非地形摄影测量(其他用途)●按获取目标的距离分(按距离分):航天摄影测量(<160Km) ;航空摄影测量(2Km~30Km);地面摄影测量(100m~300m);近景摄影测量(<100m) ;显微摄影测量按图像类型分:光学图像;雷达摄影测量;双介质摄影测量;X射线摄影测量按图像处理方式分(按技术方法分):模拟摄影测量(1900~1960年);解析摄影测量(1950~1980年) ;数字摄影测量(1980年~~~)三、摄影测量学的发展历史[参考资料]●1839年尼普斯和达盖尔发明摄影术。

●1851~1859年,法国陆军上校劳赛达特提出和进行交会摄影测量,这被称为摄影测量学的真正起点。

这一阶段主要用于建筑物的摄影测量。

●1858年,纳达通过气球获取了第一张地面的空中照片。

●二十世纪初,发明了立体观察方法。

1901年,立体坐标量测仪问世。

由于飞机尚未发明,主要用于地面摄影测量。

●1903年,莱特兄弟发明飞机,使航空摄影测量成为可能。

《机械制造技术基础》部分习题参考解答第一章绪论1-1 什么是生产过程、工艺过程和工艺规程?答:生产过程——从原材料(或半成品)进厂,一直到把成品制造出来的各有关劳动过程的总称为该工厂的过程。

工艺过程——在生产过程中,凡属直接改变生产对象的尺寸、形状、物理化学性能以及相对位置关系的过程。

工艺规程——记录在给定条件下最合理的工艺过程的相关内容、并用来指导生产的文件。

1-2 什么是工序、工位、工步和走刀?试举例说明。

答:工序——一个工人或一组工人,在一个工作地对同一工件或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

工位——在工件的一次安装中,工件相对于机床(或刀具)每占据一个确切位置中所完成的那一部分工艺过程。

工步——在加工表面、切削刀具和切削用量(仅指机床主轴转速和进给量)都不变的情况下所完成的那一部分工艺过程。

走刀——在一个工步中,如果要切掉的金属层很厚,可分几次切,每切削一次,就称为一次走刀。

比如车削一阶梯轴,在车床上完成的车外圆、端面等为一个工序,其中,n, f, a p不变的为一工步,切削小直径外圆表面因余量较大要分为几次走刀。

1-3 什么是安装?什么是装夹?它们有什么区别?答:安装——工件经一次装夹后所完成的那一部分工艺过程。

装夹——特指工件在机床夹具上的定位和夹紧的过程。

安装包括一次装夹和装夹之后所完成的切削加工的工艺过程;装夹仅指定位和夹紧。

1-4 单件生产、成批生产、大量生产各有哪些工艺特征?答:单件生产零件互换性较差、毛坯制造精度低、加工余量大;采用通用机床、通用夹具和刀具,找正装夹,对工人技术水平要求较高;生产效率低。

大量生产零件互换性好、毛坯精度高、加工余量小;采用高效专用机床、专用夹具和刀具,夹具定位装夹,操作工人技术水平要求不高,生产效率高。

成批生产的毛坯精度、互换性、所以夹具和刀具等介于上述两者之间,机床采用通用机床或者数控机床,生产效率介于两者之间。

1-5 试为某车床厂丝杠生产线确定生产类型,生产条件如下:加工零件:卧式车床丝杠(长为1617mm ,直径为40mm ,丝杠精度等级为8级,材料为Y40Mn );年产量:5000台车床;备品率:5%;废品率:0.5%。

第一章 绪论1-1 空气的密度31.165kg/m ρ=,动力粘度51.8710Pa s μ-=⨯⋅,求它的运动粘度ν。

解:由ρμ=v 得,55231.8710Pa s 1.6110m /s 1.165kg/m v μρ--⨯⋅===⨯ 1-2 水的密度3992.2kg/m ρ=,运动粘度620.66110m /s v -=⨯,求它的动力粘度μ。

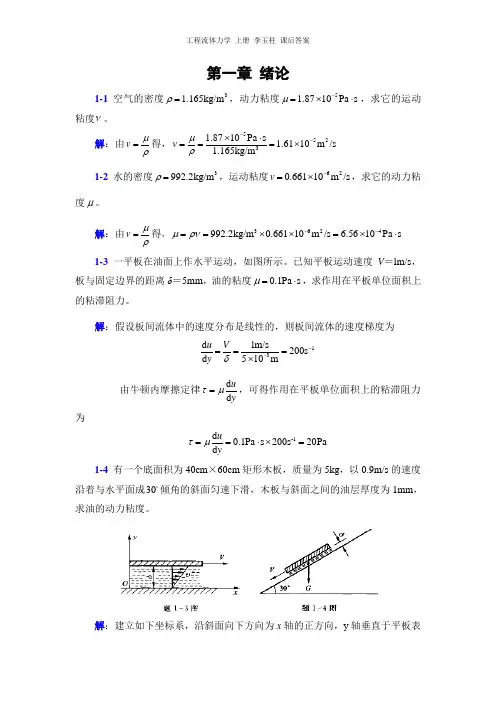

解:由ρμ=v 得,3624992.2kg/m 0.66110m /s 6.5610Pa s μρν--==⨯⨯=⨯⋅ 1-3 一平板在油面上作水平运动,如图所示。

已知平板运动速度V =lm/s ,板与固定边界的距离δ=5mm ,油的粘度0.1Pa s μ=⋅,求作用在平板单位面积上的粘滞阻力。

解:假设板间流体中的速度分布是线性的,则板间流体的速度梯度为13d 1m/s 200s d 510mu V y δ--===⨯ 由牛顿内摩擦定律d d u yτμ=,可得作用在平板单位面积上的粘滞阻力为 -1d 0.1Pa s 200s 20Pa d u yτμ==⋅⨯= 1-4 有一个底面积为40cm ×60cm 矩形木板,质量为5kg ,以0.9m/s 的速度沿着与水平面成30倾角的斜面匀速下滑,木板与斜面之间的油层厚度为1mm ,求油的动力粘度。

解:建立如下坐标系,沿斜面向下方向为x 轴的正方向,y 轴垂直于平板表面向下。

设油膜内速度为线性分布,则油膜内的速度梯度为:330.9m /s 0.910110mu y -∂==⨯∂⨯1s - 由牛顿内摩擦定律知,木板下表面处流体所受的切应力为:30.910u yτμμ∂==⨯∂ Pa 木板受到的切应力大小与τ相等,方向相反,则匀速下滑时其受力平衡方程为:30.9100.40.659.8sin 30μ︒⨯⨯⨯=⨯从而可得油的动力粘度:0.1134Pa s μ=⋅1-5 上下两个平行的圆盘,直径均为d ,间隙厚度为δ,间隙中的液体动力黏度系数为μ,若下盘固定不动,上盘以角速度ω旋转,求所需力矩M 的表达式。

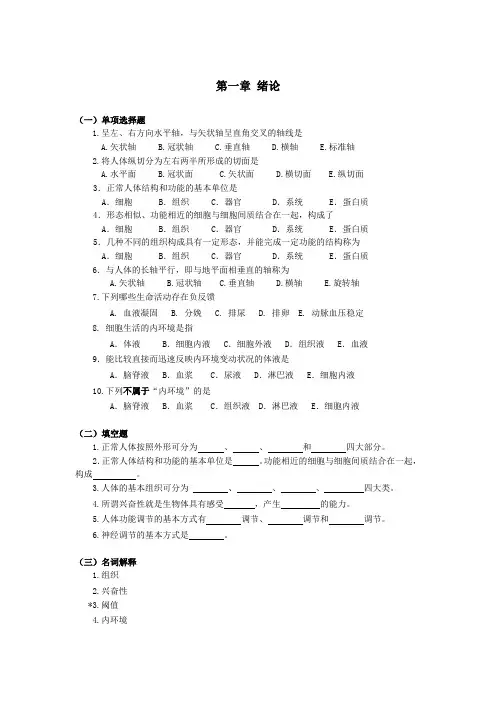

第一章绪论(一)单项选择题1.呈左、右方向水平轴,与矢状轴呈直角交叉的轴线是A.矢状轴B.冠状轴C.垂直轴D.横轴E.标准轴2.将人体纵切分为左右两半所形成的切面是A.水平面B.冠状面C.矢状面D.横切面E.纵切面3.正常人体结构和功能的基本单位是A.细胞 B.组织 C.器官 D.系统 E.蛋白质4.形态相似、功能相近的细胞与细胞间质结合在一起,构成了A.细胞 B.组织 C.器官 D.系统 E.蛋白质5.几种不同的组织构成具有一定形态,并能完成一定功能的结构称为A.细胞 B.组织 C.器官 D.系统 E.蛋白质6.与人体的长轴平行,即与地平面相垂直的轴称为A.矢状轴B.冠状轴C.垂直轴D.横轴E.旋转轴7.下列哪些生命活动存在负反馈A. 血液凝固B. 分娩C. 排尿D. 排卵E. 动脉血压稳定8. 细胞生活的内环境是指A.体液B.细胞内液 C.细胞外液 D.组织液 E.血液9.能比较直接而迅速反映内环境变动状况的体液是A.脑脊液B.血浆 C.尿液 D.淋巴液 E.细胞内液10.下列不属于“内环境”的是A.脑脊液B.血浆 C.组织液 D.淋巴液 E.细胞内液(二)填空题1.正常人体按照外形可分为、、和四大部分。

2.正常人体结构和功能的基本单位是。

功能相近的细胞与细胞间质结合在一起,构成。

3.人体的基本组织可分为、、、四大类。

4.所谓兴奋性就是生物体具有感受,产生的能力。

5.人体功能调节的基本方式有调节、调节和调节。

6.神经调节的基本方式是。

(三)名词解释1.组织2.兴奋性*3.阈值4.内环境5.稳态(四)判断题1.正常人体结构和功能的基本单位是细胞。

2.几种不同的组织构成具有一定形态,并能完成一定功能的结构,称系统。

3.标准姿势:身体直立,两眼向正前方平视,上肢下垂于躯干的两侧,手掌向内,两足并扰,足尖向前。

4.由前后方向,与身体的长轴呈垂直的轴,称矢状轴。

5.将人体纵切为前后两部的面为称水平面。

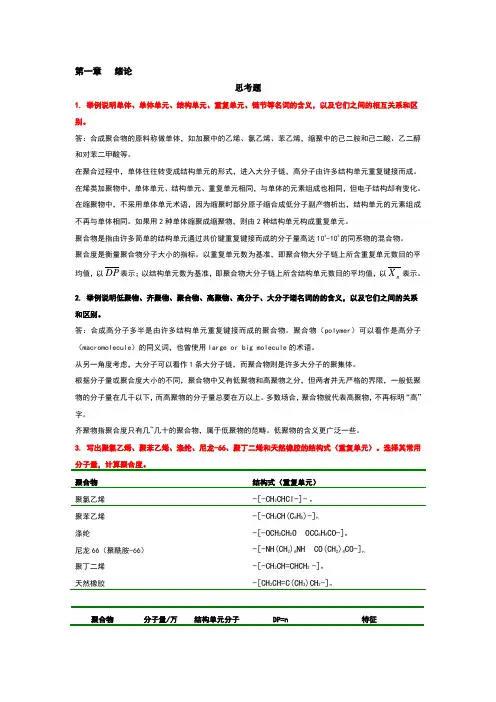

第一章绪论思考题1. 举例说明单体、单体单元、结构单元、重复单元、链节等名词的含义,以及它们之间的相互关系和区别。

答:合成聚合物的原料称做单体,如加聚中的乙烯、氯乙烯、苯乙烯,缩聚中的己二胺和己二酸、乙二醇和对苯二甲酸等。

在聚合过程中,单体往往转变成结构单元的形式,进入大分子链,高分子由许多结构单元重复键接而成。

在烯类加聚物中,单体单元、结构单元、重复单元相同,与单体的元素组成也相同,但电子结构却有变化。

在缩聚物中,不采用单体单元术语,因为缩聚时部分原子缩合成低分子副产物析出,结构单元的元素组成不再与单体相同。

如果用2种单体缩聚成缩聚物,则由2种结构单元构成重复单元。

聚合物是指由许多简单的结构单元通过共价键重复键接而成的分子量高达104-106的同系物的混合物。

聚合度是衡量聚合物分子大小的指标。

以重复单元数为基准,即聚合物大分子链上所含重复单元数目的平X表示。

均值,以DP表示;以结构单元数为基准,即聚合物大分子链上所含结构单元数目的平均值,以n2. 举例说明低聚物、齐聚物、聚合物、高聚物、高分子、大分子诸名词的的含义,以及它们之间的关系和区别。

答:合成高分子多半是由许多结构单元重复键接而成的聚合物。

聚合物(polymer)可以看作是高分子(macromolecule)的同义词,也曾使用large or big molecule的术语。

从另一角度考虑,大分子可以看作1条大分子链,而聚合物则是许多大分子的聚集体。

根据分子量或聚合度大小的不同,聚合物中又有低聚物和高聚物之分,但两者并无严格的界限,一般低聚物的分子量在几千以下,而高聚物的分子量总要在万以上。

多数场合,聚合物就代表高聚物,不再标明“高”字。

齐聚物指聚合度只有几~几十的聚合物,属于低聚物的范畴。

低聚物的含义更广泛一些。

3. 写出聚氯乙烯、聚苯乙烯、涤纶、尼龙-66、聚丁二烯和天然橡胶的结构式(重复单元)。

选择其常用分子量,计算聚合度。

聚合物结构式(重复单元)聚氯乙烯-[-CH2CHCl-]- n聚苯乙烯-[-CH2CH(C6H5)-]n涤纶-[-OCH2CH2O OCC6H4CO-]n尼龙66(聚酰胺-66)-[-NH(CH2)6NH CO(CH2)4CO-]n聚丁二烯-[-CH2CH=CHCH2 -]n天然橡胶-[CH2CH=C(CH3)CH2-]n聚合物分子量/万结构单元分子DP=n特征量/万塑料聚氯乙烯聚苯乙烯5~1510~30104800~2400960~2900(962~2885)足够的聚合度,才能达到一定强度,弱极性要求较高聚合度。

第一章绪论1-1 扼要解释下列术语.(1)有机化合物(2) 键能、键的离解能(3) 键长(4) 极性键(5) σ键(6)π键(7) 活性中间体(8) 亲电试剂(9) 亲核试剂(10)Lewis碱(11)溶剂化作用(12) 诱导效应(13)动力学控制反应(14) 热力学控制反应答:(1)有机化合物-碳氢化合物及其衍生物(2) 键能:由原子形成共价键所放出的能量,或共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。

键的离解能:共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。

以双原子分子AB为例,将1mol气态的AB拆开成气态的A和B原子所需的能量,叫做A—B键的离解能。

应注意的是,对于多原子分子,键能与键的离解能是不同的。

分子中多个同类型的键的离解能之平均值为键能E(kJ.mol-1)。

(3) 键长:形成共价键的两个原子核之间距离称为键长。

(4) 极性键: 两个不同原子组成的共价键,由于两原子的电负性不同, 成键电子云非对称地分布在两原子核周围,在电负性大的原子一端电子云密度较大,具有部分负电荷性质,另一端电子云密度较小具有部分正电荷性质,这种键具有极性,称为极性共价键。

(5) σ键:原子轨道沿着轨道的对称轴的方向互相交叠时产生σ分子轨道, 所形成的键叫σ键。

(6) π键:由原子轨道侧面交叠时而产生π分子轨道,所形成的键叫π键。

(7) 活性中间体:通常是指高活泼性的物质,在反应中只以一种”短寿命”的中间物种存在,很难分离出来,,如碳正离子, 碳负离子等。

(8) 亲电试剂:在反应过程中,如果试剂从有机化合物中与它反应的那个原子获得电子对并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲电试剂。

(9) 亲核试剂:在反应过程中,如果试剂把电子对给予有机化合物与它反应的那个原子并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲核试剂。

(10) Lewis碱:能提供电子对的物种称为Lewis碱。

(11)溶剂化作用:在溶液中,溶质被溶剂分子所包围的现象称为溶剂化作用。

第一章绪论

第一节劳动社会学基本分析

一、劳动社会学的对象

(一) 劳动及相关概念

1. 劳动

劳动社会学, 是以研究“劳动”这一社会现象与所构成的劳动问题为对象的社会学分支学科。

所谓劳动, 是指人类围绕着各种生活资料和生产资料进行的生产活动和提供的非物质形态的服务活动。

劳动作为创造价值和使用价值的活动, 作为创造财富的行为, 是人类社会得以存在的前提, 劳动和劳动分工的发展促进了人类社会的发展。

2. 工作

工作是劳动的另一个层面, 是人类通过劳动分工而进行的、有组织的、以获得劳动报酬为目的的生产活动。

“工作”的概念, 是随着工业化生产和现代劳动组织的出现而产生的。

18 世纪英国首先出现了蒸汽机和纺织机, 促成了工业革命的诞生, 由此出现了现代组织劳动的方式、生产制度的社会结构。

工业化打破了传统的农业生产或手工作坊式的生产方式, 采用了与机械发展相配套的组织劳动方式。

工作的概念表明, 广义上的劳动变成了狭义的有酬劳动, 变成了在一个特定组织中从事的劳动, 即雇用关系和经济交换关系建立后的劳动。

3. 职业

职业作为人的一种标志, 是劳动专门化和劳动分工的结果, 这一概念突出了劳动者在劳动组织中的专业化程度。

职业类别和职业分化具有广泛的社会统计学的意义, 是人们工作的专业类别。

由于劳动、工作与职业有着内在的联系性, 因此劳动社会学也被称为工作社会学(Sociology of Work) 或职业社会学(Sociology of Occupation )。

(二) 劳动社会学的特点

第一, 劳动社会学是一门应用社会学。

第二, 劳动社会学以“人”为中心。

第三, 劳动社会学越来越向着跨学科的方向发展, 劳动社会学正在吸收经济学、政治学、管理学等学科发展的最新成果。

第四, 劳动社会学与社会变迁紧密联系, 它紧跟时代的发展脉络, 把社会发展作为劳动发展的核心。

第五, 劳动社会学具有明确的价值取向和批判色彩。

(三) 劳动社会学的发展背景

劳动社会学从普通社会学中分离出来成为一门社会学的分支学科, 是在第二次世界大战之后。

“劳动社会学”一词最早出现在法国, 1959 年法国社会学者乔·弗里德曼和彼·纳维利首次使用“劳动社会学”一词, 并创办了劳动社会学杂志, 出版了专著, 促进了这一名称的流传。

二、劳动社会学的内容

劳动社会学是社会学的重要分支。

它以社会学理论为基础, 研究劳动者及其行为、劳动关系、劳动组织、劳动制度和劳动过程, 由此分析和理解工业社会中与劳动相关的社会结构、功能和运作规律。

(一) 劳动社会学基本理论

劳动社会学的基本理论是整个劳动社会学研究的思想基础, 包括劳动的自然形态、劳动的社会价值标准、人类劳动的基本运行规律、劳动的历史发展过程、劳资关系和权力运作以及劳动与其他社会条件之间的互动关系等基本范畴和理论。

(二) 劳动者

劳动社会学对劳动者的关注, 源于“劳工是人”这一基本命题。

其具体问题包括劳动者的基本状况、劳动者在劳动过程中的社会地位和劳动者的发展。

首先, 研究不同社会文化环境中劳动者的身份和角色、态度和行为、素质和能力以及劳动者社会化和继续社会化的一般过程;

其次, 研究劳动者的职业生涯, 劳动者从进入劳动力市场开始到离开劳动力市场的过程中个人职业地位的获得;

再次, 研究劳动者的职业选择、就业准备、就业途径、薪资以及职业地位和职业声望、职业变动等。

研究劳动者是劳动社会学研究的起点。

(三) 产业关系

产业关系研究包括两个方面, 一是研究劳资关系, 研究资本所有者和劳动者之间不同社会位置构成的社会关系和权力运作过程; 二是研究由劳动分工关系决定的劳动者在生产活动中建立的相互关系。

产业关系在很大程度上受到劳动力市场制度与规则的影响。

在现代社会中, 产业关系的核心体现为工会组织

与雇主组织之间的集体谈判。

政府在产业关系中的作用日益受到学者的关注, 三方机制成为劳动社会学关注的重点问题之一, 这大量体现在劳动争议的处理机制上。

此外, 政府对就业的促进和调节、对劳动市场的塑造和监督、对社会保障制度的兴办和管理等等, 也为劳动社会学所重视。

(四) 劳动过程

劳动过程有两层含义: 一方面, 劳动是重要的历史过程, 在不同的历史阶段劳动呈现不同的状况, 因此要进行劳动史、劳工史、劳资关系史研究; 另一方面, 劳动过程是社会过程, 是在一定时间和空间层面的劳动者自身、劳动者与他人、劳动者与机器、劳动者与技术的相互关系。

在早期资本主义社会, 劳动过程表现为劳动者的异化和客体化过程以及生产资料所有者与劳动者之间的互动关系, 现代社会主要关注的则是对劳动过程的管理。

(五) 劳动的社会结构

劳动的社会结构包括两个方面: 一方面是指以劳动者的社会群体类型为特征的结构分布, 包括劳动者的职业结构、产业结构、年龄结构、性别结构、文化结构、地区结构及其结构的变化, 其中还包括劳动者的特殊群体结构, 如女性、老年人、青年和残疾人的劳动; 另一方面是指以劳动者的阶级地位类型为特征的结构分布, 其中阶级和阶层结构是重要方面, 包含劳动者阶级和阶层的内部变动和结构间的流动。

(六) 劳动组织方式

劳动组织方式是指人类对有组织、有目的的生产活动的管理形式和管理理念, 它是劳动社会学长期关注的内容。

近二十年来人力资源管理活动、激励问题、薪资分配以及各种劳动人事管理制度, 也成为劳动社会学研究的重要方面。

(七) 社会变迁中的劳动

社会是不断变化的, 科学技术的发展、组织劳动方式的变化以及经济发展等都会直接影响劳动。

经济全球化与网络社会的发展, 正在重建人们劳动方式和生产方式, 社会变迁对劳动社会学研究提出了新的要求。

第二节劳动社会学理论

劳动社会学的经典理论主要有四个来源,

一是以传统马克思主义为基础的理论;

二是以传统韦伯主义为基础的理论;

三是以古典经济学为基础的理论;

四是制度学派的理论。