滕晓东-WHO 泌尿道肿瘤分类(2016 )简介

- 格式:pdf

- 大小:20.43 MB

- 文档页数:112

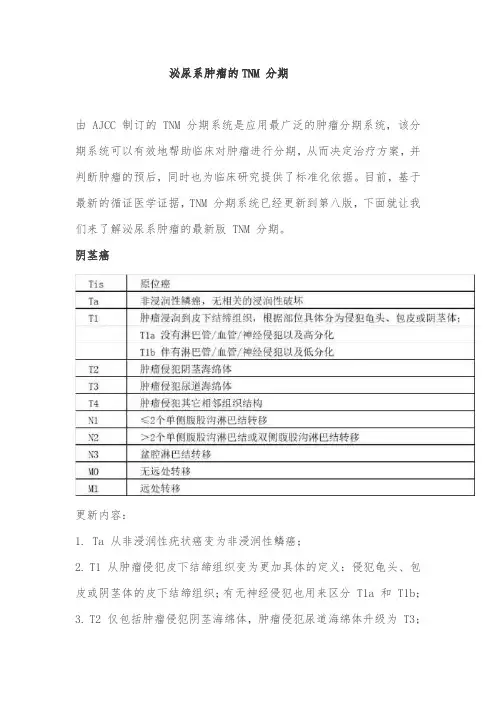

泌尿系肿瘤的TNM 分期

由 AJCC 制订的 TNM 分期系统是应用最广泛的肿瘤分期系统,该分期系统可以有效地帮助临床对肿瘤进行分期,从而决定治疗方案,并判断肿瘤的预后,同时也为临床研究提供了标准化依据。

目前,基于最新的循证医学证据,TNM 分期系统已经更新到第八版,下面就让我们来了解泌尿系肿瘤的最新版 TNM 分期。

阴茎癌

更新内容:

1. Ta 从非浸润性疣状癌变为非浸润性鳞癌;

2. T1 从肿瘤侵犯皮下结缔组织变为更加具体的定义:侵犯龟头、包皮或阴茎体的皮下结缔组织;有无神经侵犯也用来区分 T1a 和 T1b;

3. T2 仅包括肿瘤侵犯阴茎海绵体,肿瘤侵犯尿道海绵体升级为 T3;

4. 肿瘤侵犯尿道以前被定为 T2,现在根据尿道海绵体的浸润情况既可以定为 T2,也可以定为 T3;

5. N1 和 N2 的区别由 1 个单侧腹股沟淋巴结转移变为 2 个单侧腹股沟淋巴结转移。

前列腺癌

更新内容:不再区分 T2 中的 T2a、T2b、T2c,统一合并为 T2。

睾丸癌

更新内容:

1. 纯精原细胞瘤以 3 cm 为界进一步分为 T1a 和 T1b;

2. 附睾侵犯从 T1 升级为 T2;

3. T2 增加了睾丸门软组织侵犯和肿瘤侵犯精索血管 / 淋巴管,但无实质浸润。

肾癌

更新内容:对于 T3a,将侵犯包含肌层的静脉改为侵犯肾段静脉,并增加了侵犯肾窦脂肪。

膀胱癌。

cleason评级4十4二8前列腺癌GLEASON评分4+4=8分,是高危前列腺癌。

这种情况可以考虑内分泌治疗、手术治疗、放疗。

最常见的治疗方案可能就是内分泌治疗。

如果患者年龄比较轻,可以考虑手术治疗。

手术治疗后,可以增加去势治疗。

通过内分泌治疗、手术治疗、放疗,都可以有效的延长患者生存时间。

前列腺癌是种惰性肿瘤,建议发现后,应该积极进行治疗。

Gleason分级是目前世界范围内应用最广泛的组织病理学评价前列腺腺癌的分级系统,该评分系统把前列腺癌组织分为,主要分级区和次要分级区,每区按5级评分,主要分级区和次要分级区的Gleason 分级值相加得到总评分即为其分化程度。

新版WHO提出前列腺癌新的分级分组是基于2014年国际泌尿病理协会共识会议上提出的一种新的分级系统,并称为前列腺癌分级分组系统,该系统根据Gleason总评分和前列腺癌危险度的不同将前列腺癌分为5个不同的组别。

1.分级分组1级:Gleason评分≤6,仅由单个分离的、形态完好的腺体组成。

2.分级分组2级:Gleason评分3+4=7,主要由形态完好的腺体组成,伴有较少的形态发育不良腺体/融合腺体/筛状腺体组成。

3.分级分组3级:Gleason评分4+3=7,主要由发育不良的腺体/融合腺体/筛状腺体组成,伴少量形态完好的腺体。

4.分级分组4级:Gleason评分4+4=8;3+5=8;5+3=8,仅由发育不良的腺体/融合腺体/筛状腺体组成;或者以形态完好的腺体为主伴少量缺乏腺体分化的成分组成;或者以缺少腺体分化的成分为主伴少量形态完好的腺体组成。

5.分级分组5级:Gleason评分9-10,缺乏腺体形成结构(或伴坏死),伴或不伴腺体形态发育不良或融合腺体或筛状腺体。

Gleason分级越高,前列腺癌分化越低,前列腺癌的预后也就越差。

PD-L1判读与尿路上皮癌(UC) 作为泌尿系统最常见的恶性肿瘤,尿路上皮癌(UC)异质性大,不同组织学亚型具有不同的病理学及分子特征,传统化疗方案效果有限,患者易复发、易转移,总体预后较差1。

随着越来越多以PD-1/PD-L1免疫检查点抑制剂为代表的免疫治疗药物获批用于晚期或转移性UC治疗,打破了UC多年来的诊疗瓶颈,为UC患者提供了长期生存的可能。

近日,浙江大学医学院附属第一医院肿瘤内科郑玉龙教授、病理科滕晓东教授就UC免疫治疗新进展及PD-L1 (SP263)检测在UC中的应用与判读标准进行了线上分享。

会议主席广东省人民医院病理医学部刘艳辉教授指出:“近年来,免疫检查点抑制剂在UC等肿瘤治疗中取得了积极进展,为临床提供更多诊疗选择的同时也对病理诊断提出了新的要求。

如何建立统一规范化的PD-L1检测体系及判读标准,帮助临床准确评估患者PD-L1表达水平以筛选出潜在免疫治疗获益人群成为病理医生目前的一大课题。

” PD-L1高表达或成为UC一二线免疫治疗重要参考标准 目前,复发风险仍是非肌层浸润性UC的一个挑战,5年内有近30%至70%的浅表复发风险以及1%至30%的疾病进展为肌层浸润性疾病2。

由于潜在的肾功能不全、功能状态差或合并症,多达50%的晚期UC患者不宜接受顺铂治疗2。

“UC早期易复发,近半数患者对一线铂类药物治疗不耐受,且几乎所有患者会发生疾病进展,而二线化疗方案无振奋性的生存改善,这导致UC长期处于系统性治疗困境。

”郑玉龙教授介绍道,“免疫治疗的出现打破了这一困境,其显著提升了UC患者的生存获益。

值得注意的是,多项临床研究表明,PD-L1高表达者在免疫治疗中显示出了更好的疗效。

” 一项度伐利尤单抗(Durvalumab)单药治疗局部晚期或转移性UC的多中心I/II期开放性临床研究(Study 1108)结果显示,所有入组患者中,PD-L1高表达者接受治疗后客观缓解率(ORR)达27.6%,而PD-L1低表达者仅5.1%;对于二线铂类治疗失败的PD-L1高表达者ORR达27.4%,而PD-L1低表达者仅4.1%。

泌尿系肿瘤的分子分类与治疗泌尿系肿瘤是指发生在泌尿系(涉及肾脏、输尿管、膀胱、前列腺等器官)中的肿瘤。

与其他癌症相比,泌尿系肿瘤早期症状表现不明显,很多患者在迟至症状明显时才被确诊。

在治疗上,背景、病理学类型、分子特征等因素的差异会影响患者的治疗方案。

这里将着重介绍泌尿系癌症的分子分类与治疗。

一、分子分类泌尿系肿瘤的分子分型研究在近年来获得了飞速发展。

基于基因表达谱的分子分类法,已成为了当前分子研究热点领域之一。

其中,输尿管上皮癌与膀胱移行细胞癌不同于肾癌和前列腺癌,两者分子表型和临床症状差异较大。

1. 肾癌的分子分类法:基于基因表达谱分子分类法,按分子亚型可分为以下四类:- 一类:清细胞肾癌(ccRCC);- 二类:嗜酸肉瘤/成纤维样变性肾癌(papillary RCC);- 三类:嗜碱性肉瘤肾癌(chromophobe RCC);- 四类:肾平滑肌肿瘤(SMC RCC)。

2. 膀胱癌的分子分类法:基于基因表达谱和肿瘤基因组学的分子分类法,可分为五个独特的分子亚型:- 假乳头状结构形成型(FGFR3-DUP);- 类基底细胞癌(BCPN);- 包膜非浸润性膀胱移行细胞癌(POLE-MUT);- 肿瘤基因组稳定型(CNA-LO);- 肿瘤基因组不稳定型(CNA-HI)。

3. 前列腺癌的分子分类法:基于基因表达谱可分为三个亚型:- 前列腺癌贫血素样反应亚型(luminal A);- 前列腺癌内分泌耐药亚型(luminal B);- 前列腺癌基底细胞亚型(basal)。

二、治疗泌尿系肿瘤常规治疗方式为手术切除、放疗和化疗。

然而在分子分型的指导下更有针对性的治疗方案被研究和探索。

此外,免疫治疗在泌尿系肿瘤治疗中也呈现出了一定的优势。

肾癌治疗:1. 一类:清细胞肾癌(ccRCC)这种类型的肾癌对抗血管生成的靶向治疗有良好的反应,该类肾癌的主要靶点为VEGF和VEGFR,治疗药物一般是选择抗VEGF单抗(Bevacizumab) 和TkIs(多种酪氨酸激酶抑制剂)。

2019版《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》发布——前列腺癌诊治指南更新解读2020 年 10 ⽉ 31 ⽇,2019 版《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》⾸发仪式在郑州隆重举办。

继 2006 年、2007 年、2009 年、2011 年和 2014 年由中华医学会泌尿外科学分会(CUA)编撰出版了五版指南后,2019 版指南从《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》更名为《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》(以下简称新版指南)。

「新版指南」封⾯图本次新版指南由中⼭⼤学孙逸仙纪念医院的黄健教授主编,通过国内多个泌尿外科协会统筹协作,以及与国际泌尿外科学术团体的积极沟通交流,集结泌尿外科及相关学科多位专家共同参与编写。

新版指南汇集了最新的研究⽂献结果和循证医学证据,也结合我国的临床实践,不仅⾸次纳⼊了男科疾病,也更新了泌尿外科疾病诊治⽅法的进步和发展。

「新版指南」发布现场前列腺癌是泌尿肿瘤中的诊治难点,本次指南对前列腺癌的诊疗做出了许多⽅⾯的更新。

相⽐2014 版指南,新版指南加⼊了更多的图表,显⽰更为清晰直观,⽽且根据循证医学证据的强度引⼊了不同的证据等级和推荐分级。

新版指南拆分了前列腺癌的治疗、随访两章节的概论,根据前列腺癌的⾃然病程将其分为器官局限性及局部进展期前列腺癌、治愈性治疗后前列腺癌复发的诊治、去势抵抗性前列腺癌的诊治等章节,具有更⾼的科学性和合理性。

下⾯本⽂从各章节出发剖析和总结前列腺癌诊疗内容的重点更新。

流⾏病学和病因学前列腺癌的发病率有着明显的地理和种族差异,我国前列腺癌的发病率相对较低,但近年来呈现出迅速上升的趋势。

新版指南根据最新的研究结果,补充了引起前列腺癌的危险因素,除睾酮及雌激素的⽔平紊乱外,指南还指出炎症、肥胖可能与前列腺癌的发⽣存在⼀定的相关性。

指南还引⼊了新近的基因检测分析数据,列出同源框基因 HOXB13、DNA 损伤修复相关基因(BRCA1/2、CHEK2、PALB2、BRIP1、NBS1 等)与前列腺癌发病风险具有相关性。

2016版WHO 肾脏肿瘤新分类解读2004版WHO 泌尿系统和男性⽣殖器官肿瘤分类的发⾏已有⼗多年时间,随着对肾脏肿瘤组织发⽣学和分⼦遗传学研究地不断深⼊,⼈们对已知的肾脏肿瘤有了新的认识,许多新的肾肿瘤实体及其独特的临床病理特征也被⼴泛认知。

基于这些变化,新版WHO 泌尿与男性⽣殖系统肿瘤分类于2016年春季正式出版。

本⽂就该版本肾脏肿瘤分类的主要变化予以解读。

与旧版相⽐,2016版WHO 肾脏肿瘤分类纳⼊了6种新的肾细胞癌亚型,另有4种尚未充分认识的肿瘤列为暂定的肾细胞癌亚型,并对某些原有类型肾肿瘤的认识进⾏了更新[1]。

肿瘤根据组织形态学、免疫表型、分⼦遗传学特征和肾脏疾病背景等⽅⾯进⾏命名。

神经母细胞瘤相关性肾癌现被认为是⼀组异质性肿瘤,包括了多种类型,如MiT 家族易位性肾细胞癌等。

因此新版WHO 没有单独将其列为⼀类。

但确实有⼀类嗜酸细胞性肾细胞癌发⽣于已有神经母细胞瘤的患者,这类肾癌被列为暂定的肾细胞癌亚型[1]。

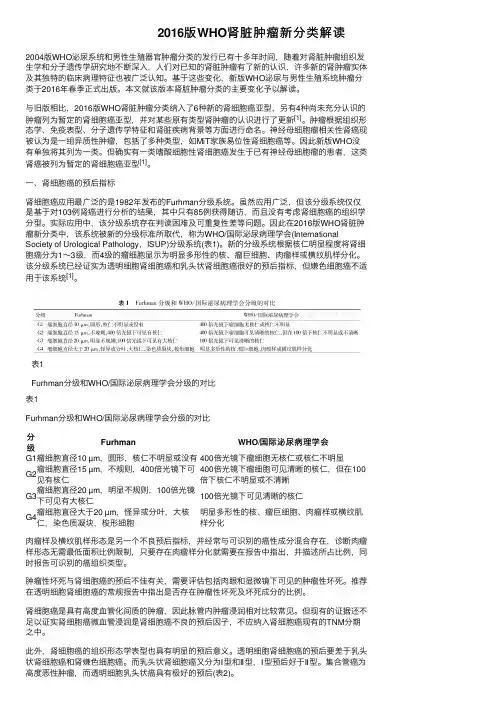

⼀、肾细胞癌的预后指标肾细胞癌应⽤最⼴泛的是1982年发布的Furhman 分级系统。

虽然应⽤⼴泛,但该分级系统仅仅是基于对103例肾癌进⾏分析的结果,其中只有85例获得随访,⽽且没有考虑肾细胞癌的组织学分型。

实际应⽤中,该分级系统存在判读困难及可重复性差等问题。

因此在2016版WHO 肾脏肿瘤新分类中,该系统被新的分级标准所取代,称为WHO/国际泌尿病理学会(InternationalSociety of Urological Pathology ,ISUP)分级系统(表1)。

新的分级系统根据核仁明显程度将肾细胞癌分为1~3级,⽽4级的瘤细胞显⽰为明显多形性的核、瘤巨细胞、⾁瘤样或横纹肌样分化。

该分级系统已经证实为透明细胞肾细胞癌和乳头状肾细胞癌很好的预后指标,但嫌⾊细胞癌不适⽤于该系统[1]。

表1Furhman 分级和WHO/国际泌尿病理学会分级的对⽐表1Furhman 分级和WHO/国际泌尿病理学会分级的对⽐分级Furhman WHO/国际泌尿病理学会G1瘤细胞直径10 µm ,圆形,核仁不明显或没有400倍光镜下瘤细胞⽆核仁或核仁不明显G2瘤细胞直径15 µm ,不规则,400倍光镜下可见有核仁400倍光镜下瘤细胞可见清晰的核仁,但在100倍下核仁不明显或不清晰G3瘤细胞直径20 µm ,明显不规则,100倍光镜下可见有⼤核仁100倍光镜下可见清晰的核仁G4瘤细胞直径⼤于20 µm ,怪异或分叶,⼤核仁,染⾊质凝块,梭形细胞明显多形性的核、瘤巨细胞、⾁瘤样或横纹肌样分化⾁瘤样及横纹肌样形态是另⼀个不良预后指标,并经常与可识别的癌性成分混合存在,诊断⾁瘤样形态⽆需最低⾯积⽐例限制,只要存在⾁瘤样分化就需要在报告中指出,并描述所占⽐例,同时报告可识别的癌组织类型。

2016版WHO泌尿系统和男性生殖器官肿瘤分类介绍新版WHO泌尿系统和男性生殖器官肿瘤分类已于2016年早期出版发行,其参编人员达到110人,分别来自全世界21个国家和地区[1]。

与2004版相比,新版增加了一些新的疾病类型,并对一些疾病概念进行了更新[2,3]。

我们分别对新版WHO分类按照肾脏、膀胱、前列腺、睾丸与阴茎等进行了系列解读[4,5,6,7]。

本文主要根据这些系列解读对2016版WHO泌尿系统和男性生殖器官肿瘤分类中一些重要变化进行简要阐述。

一、肾脏肿瘤在新版肾脏肿瘤WHO分类中,新增了遗传性平滑肌瘤病肾细胞癌综合征相关性肾细胞癌、MiT家族易位性肾细胞癌[包括Xp11易位性肾细胞癌和t(6;11)肾细胞癌]、琥珀酸脱氢酶缺陷相关的肾细胞癌、管状囊性肾细胞癌、获得性囊性肾疾病相关性肾细胞癌、透明细胞乳头状肾细胞癌等6种肾脏肿瘤类型,并增加了神经母细胞瘤相关性嗜酸细胞性肾细胞癌、甲状腺滤泡样肾细胞癌、间变性淋巴瘤激酶易位的肾细胞癌和伴有平滑肌瘤样间质的肾细胞癌等4种暂定的肾脏肿瘤类型。

除此之外,新版中一个重要的变化是采用了新的WHO/国际泌尿外科病理学会(ISUP)分级系统取代长期使用的Fuhrman系统,并证实该分级系统是透明细胞性肾细胞癌和乳头状肾细胞癌很好的预后指标。

新版中将多房性囊性肾细胞癌更名为低度恶性潜能的多房性囊性肾肿瘤,该肿瘤完全由多个囊腔组成,囊壁分隔内含有透明细胞,其形态与WHO/ISUP分级系统中的1级透明细胞性肾细胞癌难以区分,由于该肿瘤预后非常好,一些研究显示该肿瘤不复发或转移,因而采用"低度恶性潜能"取代术语"癌",从而避免临床过度治疗和患者心理负担。

二、膀胱肿瘤新版WHO分类关于膀胱肿瘤的分类中,一个重要的变化是增加了苗勒型肿瘤这个章节,苗勒型肿瘤包括了透明细胞癌和子宫内膜样腺癌,二者的形态学特征类似于女性生殖道苗勒起源的透明细胞癌和子宫内膜样腺癌,并认为苗勒型肿瘤起源于已经存在于膀胱的苗勒型前驱病变如子宫内膜异位症和罕见的苗勒病。

WHO膀胱泌尿上皮肿瘤新分类的诠释纪小龙尹彤申明识膀胱肿瘤是病理诊断中的常见病变。

对于典型病例,病理诊断并不困难。

但在上皮增生、不典型增生和癌变的判断标准上往往很难做到互相间的统一,因此,有必要经常深入探讨这一问题。

1997年10月,美国著名泌尿病理学家Mostofi在华盛顿成立了“膀胱肿瘤小组”,•然后,为了扩展该小组的代表性,于1998•年在波士顿的美国和加拿大病理学术会议上专门召开了一个由国际协会的泌尿系病理学家为主要成员的大会,就膀胱病变的术语问题(主要是肿瘤性病变和被公认的肿瘤前病变)最终达成一致。

WHO的“膀胱泌尿系肿瘤新分类”就是来源于这次会议。

该分类的目的在于使病理学家,泌尿系专家以及肿瘤学家能有效地应用该分类系统。

这一新分类公布于1998年《美国外科病理学杂志》上[1],现介绍如下:1.增生1.1平坦型泌尿上皮增生(Flat urothelial hyperplasia)组织学标准泌尿上皮明显增厚,无细胞异型性(对细胞层数无特殊要求)。

说明该病变常位于低度乳头状泌尿上皮病变的附近,但当其单独出现时,意义尚不清楚。

1.2乳头状泌尿上皮增生(Papillary urothelial hyperplasia)组织学标准波浪状隆起或乳头状病变,表面覆盖不同厚度的泌尿上皮,上皮细胞缺乏异型性。

在该病变的基底部常可见到一个或几个扩张的小毛细血管,•但缺乏分化好的纤维脉管轴心。

说明该病变和乳头状泌尿上皮肿瘤的关系仍存在争议,•它常常与乳头状泌尿上皮肿瘤并发或发生在该肿瘤之前。

现在还不清楚乳头状泌尿上皮增生是否为癌前病变,•但建议对该疾病的患者进行随访。

2.具有不典型增生的平坦病变2.1反应性异型性(Reactive atypia)组织学标准表现为与炎症有关的细胞核异常:细胞核一致增大、空泡改变、中央可见明显的核仁、分裂像易见。

说明与不典型增生或原位癌的区别在于缺乏明显的核多形性、核深染、染色质排列不规则。

WHO(2016)泌尿男性生殖系统肿瘤组织学分类解读赵明;何向蕾;张大宏;滕晓东【期刊名称】《临床与实验病理学杂志》【年(卷),期】2017(033)002【总页数】6页(P119-124)【关键词】泌尿系统肿瘤;男性生殖器官肿瘤;病理学;WHO分类【作者】赵明;何向蕾;张大宏;滕晓东【作者单位】浙江省人民医院病理科,杭州310014;浙江省人民医院病理科,杭州310014;浙江省人民医院泌尿外科,杭州310014;浙江大学医学院附属第一医院病理科,杭州310003【正文语种】中文【中图分类】R737.1WHO(2004)泌尿男性生殖系统肿瘤的病理学和遗传学分类分册(以下简称旧版分类)问世以后十多年间见证了该领域的肿瘤病理学和分子遗传学的巨大演化和飞跃。

特别是2005年~2014年的10年间,国际泌尿病理协会(international society of urological pathology, ISUP)召开了至少5次会议,对泌尿男性生殖系统各器官肿瘤的病理学诊断、分类、规范化取材和报告等内容进行了广泛讨论并达成了一系列共识[1-5]。

这些内容和变化需要逐渐体现在病理医师的常规实践和报告中,为进一步精细化临床诊断和治疗提供足够的理论依据。

因此,WHO召集来自21个国家的110名泌尿病理专家编写了第4版泌尿男性生殖系统肿瘤的病理学和遗传学分类(以下简称新版分类),并在2016年年初问世[6]。

与旧版分类相比,新版分类在泌尿男性生殖系统各器官的病理学和遗传学内容上均有较大的变化,集中体现在更多循证医学和多学科讨论的基础上,使得肿瘤的命名和分类更科学、合理,更具有普遍的接受性和临床指导意义[6]。

本文就新版分类的主要变化作一简要概述,介绍各器官肿瘤的组织学分类进展及其临床意义。

1.1 新增肾肿瘤实体与旧版分类相比,新版分类在2012年IUSP温哥华肾肿瘤分类[3,7]基础上新增了5个肾细胞癌亚型,各自具有独特的临床病理学、免疫表型和分子遗传学特征:(1)遗传性平滑肌瘤病和肾细胞癌综合征相关性肾细胞癌(hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome-associated renal cell carcinoma, HLRCC),患者或家族内存在延胡索酸水化酶基因的胚系突变,常伴发有皮肤或子宫多发性平滑肌瘤病,HLRCC相关的肾细胞癌组织学上多数由乳头状结构组成,瘤细胞具有丰富的嗜酸性胞质,大而明显的嗜酸性核仁以及透明的核仁周空晕,类似于病毒包涵体和霍奇金淋巴瘤的核仁。