民间文学复习资料

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:15

民间文学复习资料一、名词解释1.民间文学:是劳动人民口头创作、口头流行的,反映劳动人民生活和表现劳动人民思想感情,具有独特风格的文学作品。

2.神话:人类各共同体(氏族、部落、民族或国家)集体创造、代代相承的一种以超自然形象为主人公,以特定宗教信仰为内核并为其服务的神圣叙事。

它既是一种经典性的文学载体,也是远古人类的知识体系和信仰体系。

3.传说:是劳动人民创作的与一定的历史人物、历史条件、社会习俗、自然产物等相关的具有较强历史性的故事。

4.民间故事:为民众口头创作并流传的所有散文体叙事作品,包括神话、传说、幻想故事等。

5. 史诗:是一种古老而源远流长的韵体叙事样式。

是关于宏达的叙事。

原本有专门化的歌手作为超级故事来演述,以其长度、表现力和内容的重要性而忧于其他故事。

是一个民族、国家文化的象征和文明的丰碑。

6. 笑话:将嘲讽与训诫蕴涵与谈笑娱乐之中的短小故事。

一针见血的揭示生活中存在的各种矛盾现象。

具有强烈的喜剧、幽默意味。

7.歌谣:篇幅短小,以抒情为主的民间诗歌的总和。

8. 叙事诗:指叙述英雄传说和重大历史事件的叙事长诗。

9.幻想故事:又称童话、神奇故事、魔法故事等,是以丰富的想象及虚构为手段,来表现人类的生活和理想愿望的故事。

10.生活故事:又称“世俗故事”、“写实故事”。

以民众的日常生活为题材,以现实中的人物为主角而开展的叙事。

11. 童话:通过丰富的想象,幻想和夸张来塑造形象,反映生活,对儿童进行思想教育。

12.寓言:是由民众集体创作并流传的带有教训寓意、富有哲理、短小精干的口头故事,是社会智慧、经验和知识的结晶。

二、解答题1.民间文学的民族性表现在哪些方面?①各民族的民间文学都有自己独特的语言和表现形式(包括各式);②各民族的民间文学反映了各民族具有特点的社会历史和社会生活;③地理环境,自然风光在民间文学上的反映而形成不同的环境特色;④各民族的民间文学表现了不同民族的感情和性格;⑤根据本民族需要和习惯,加以改造使之成为本民族的东西。

民族民间文学(复习资料)一、绪论1.民间文学:民间文学就是广大民众集体创作、口头流传、现场展演的文学样式。

2.非物质文化遗产:指被各群体、团体,有时被个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

非物质文化遗产包括以下方面:(1)口头传统和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语音;(2)表演艺术;(3)社会风俗、礼仪、节庆;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统的手工艺技能。

1.怎样理解民间文学的双重属性?民间文学的双重属性:文艺属性、民俗文化属性(一)民间文学的文艺属性民间文学首先是一种文艺现象,它是以语言为主要载体的、形象化地反映客观现实的艺术,是区别于作家文学的一种独特的文学样式。

其文学属性的主要内容就是文学性。

民间文学具有文学的美学特点,同时又具有表演性。

从文艺属性着眼研究民间文学,就是一种文艺学的研究。

文艺学是研究各种文艺现实的科学。

完整的文艺学,应该包括作家文学与民间文学两大部分。

这两大部分既有共同的属性和联系,又各有特点,自成体系。

作为一门学科,民间文学的主要研究任务包括:(1)对中国古代民间文学作品的发掘,考释和整理。

(2)对中国现代民间文学作品的搜集、纪律与整理。

(3)对中国民间文学作品的文本、民间文学创作者与传承人情况以及相关的民俗文化研究。

(4)对民间文学一般理论的研究,如对民间文学的基本特征、社会功能、传承规律等等的研究。

(5)外国相关理论和民间文学作品的翻译、介绍与研究。

(二)民间文学的民俗文化属性民间文学的民俗文化属性,指民间文学是一种民俗文化现象。

分两方面:第一,从民间文学的实际产生和存活状态来看,民间文学比作家文学同生活有更加密不可分的关系,以至于口头创作哦与表演本身就是生活的一部分。

第二,从民间文学的学科归属来看,民间文学史民俗学的一部分。

2.什么是“民间”?也就是什么是民俗学之“民”的问题。

民俗之“民”的范围很宽广,它渐有包容任何种类的人群的倾向。

民间文学复习第一章民间文学一、基础知识1.最早提出“民俗学”这个概念的是1846年英国考古学家汤姆斯。

2.英国班尼指出民俗学的内容包括传袭的信仰,习惯,故事,歌谣,俚语等民间文学的样式。

3.高尔基:“民间文学是各民族劳动人民“口头的民间创作”,是“从他们自己的劳动经验中抽取出来的知识的总汇”。

4.在我国,“民俗学”一词是1913年由日本传入的。

民间文学与民俗学有着非常密切的关系。

1916年梅光迪最早使用“民间文学”概念。

5.1955年,我国创办的《民间文学》,刊载一些与民间口头文学有关的民俗历史资料。

6.民间文学的艺术特征:性情真、纯朴性(朴素美)、音乐性。

7.中国第一部个人收集整理的儿歌集《演小儿语》成书于1593年,是明代吕坤。

二、名词解释1、民间文学的定义民间文学是指广大人民群众用自己最熟悉的传统民间创作形式和流传的文学作品,具有直接人民性、集体性、口头性、流传性和变异性。

2、民俗民俗是人民大众按当时当地人们的审美理想创造出来的,是人们认为最美好的一种生活方式。

民俗的本质是“生活美”,发展规律是“趋美的”。

三、简答题1、民间文学的题材神话;民间传说;民间故事;民间曲艺;民间戏曲;歌谣、史诗与民间长诗;俗语、谚语、歇后语、民间语言游戏2、民间文学的特征(1)民间文学的本体特征:直接人民性、集体性、口头性、传承性、变异性、立体性。

①直接人民性:是民间文学最基本也是最显著的特征。

所谓直接人民性是指民间文学与广大劳动人民的血肉般的直接联系,是广大劳动人民的生活和斗争在民间文学上的直接反映,是广大劳动人民的思想、感情、意志和愿望在民间文学上的直接表现。

②集体性:民间文学的集体性特征,是指其作品既属人民群众集体创作,又在流传中不断为人民群众所修改、补充和完善,并为广大人民所共有。

集体性是民间文学在创作和流传方式上的本质特征。

③口头性:民间文学的口头性特征,是指其作品既是人民群众口头创作,又在人民中间口头流传。

《中国民间文学》复习资料一、文学常识1、民间文学的集体性是指它由人民群众(集体创作),(集体传承),集体享有,并为集体服务。

口头性是民间文学最显著的外部特征。

2、世界民俗学之父是(威廉汤姆斯)。

《传说论》作者是日本民俗学之父(柳田国男)。

民间文学届常把(钟敬文)教授誉为是中国民间文学泰斗。

《中国神话ABC》的作者是(茅盾)。

提出广义神话概念的是神话学专家(袁珂)。

神话—原型理论的集大成者是加拿大神话学家(弗莱)。

最先从事孟姜女传说研究的著名中国史学家是(顾颉刚)。

《中国民间故事初探》的作者(天鹰)。

《民间故事比较论考》的作者(刘守华)。

《中国神话哲学》的作者是中国学者(叶舒宪)。

《神话哲学》是德国学者(谢林)写作的。

德国学者卡西尔在《人论》中提出“变形”理论。

《金枝》的作者是(弗雷泽)。

3、恩格斯在《德意志民间故事》一文中对民间故事的社会价值进行了高度评价。

(列宁)在《关于民族问题的批评意见》一文中指出,每个民族都有两种文化成分。

“不懂得民间文学的作家是坏作家”是苏联文学家(高尔基)在《论文学》中提出此论断。

“乡民的本领不亚于大文豪”是由(鲁迅)提出。

(鲁迅)在《论旧文学的采用》一文中指出,有“消费者文学”就必然有“生产者文学”。

“民间文学的风格清新刚健”是由(鲁迅)提出。

4、盘古开天辟地神话最早见于三国时期徐整的(三五历记)和(五运历年记)两部著作中。

陶渊明的诗句“精卫衔微木,将以填沧海”化用了(精卫填海)神话,而《红楼梦》中贾宝玉出生时所衔的玉相传来自(女娲补天)神话。

创世神话关于(开天辟地)、关于(人类与万物)起源的神话。

自然生人、大神造人、洪水遗民、感生神话用来解释人类起源。

(女娲)造人神话最早见于《楚辞〃天问》,反映了人类(“知其母不知其父”)的历史事实。

“兄妹开亲”神话是人类(血缘)婚姻形态向(亚血缘)婚姻形态转化的反映。

神话体现了朴素的(积极浪漫主义)和(现实主义因素)的初步结合。

一、1 中国民间故事集成2.变异性3、东海笑妇4.传说圈5.中国民间故事类型索引6. 寓言7、柯尔克孜族8.赋陈其事9.说唱俑10.二小(小旦、小丑)二、DBADA CADCB三、1.ABCE2.ABDE3.BD4.AE5.ACD四、1. 民间文学:在民间创造,并广泛流传于民间的口头文学。

2. 口头性:人民大众用口头语言进行文学创作,并通过口头语言的方式将这种创作传承下来,由此形成了一套与之相适应的表现形式和表现手段。

民间文学的这些适宜于口头创作和口头流传的特征叫口头性。

3. 机智人物故事:生活故事中以某个机智人物为中心而编织的系列故事。

在我国,这类故事大约涉及300多个具体的、有名有姓的民间机智人物,4. 民间笑话就是指民间流传的喜剧性短篇故事。

五1.呆女婿,巧媳妇,长工与地主,打官司和断案,以及机智人物故事。

2.歌谣词,十二、新乐府词。

汉贵族乐章载在郊庙歌词一类,全部是文人所作;汉乐府民歌主要保存在相和歌词、鼓吹曲词和杂曲歌词3类中,相和歌中尤多民歌有很高的艺术性,其艺术特征主要由三个方面:⑴天机自动,朴素混成;⑵形式多样,韵律和谐;⑶善用各种修辞手法。

六1.1、从概念上看,民间故事有广义和狭义之分,广义的民间故事包括传说,因为从广义上讲,民间故事是口头创作中所有叙事散文作品的称。

2、从分类上说,民间传说分为:人物传说、史事传说和风物传说。

狭义的民间故事分为:幻想故事、生活故事、民间寓言和民间笑话。

3、从特点上来说,内容上,民间传说的人物传说是以人物为中心,记叙他们的事迹或经历,表明人民对他们的评价。

如帝王传说,从秦始皇到光绪,他们或流芳百世或遗臭万年。

还有著名作家、艺术家、工匠,及一些传统的、虚构的人物传说。

这些人物传说有个共同的特点是,人物不管存在还是虚构都是有名有姓的、有具体的历史时间、背景。

民间文学复习资料歌谣、史诗与民间长诗第一节民间歌谣一、歌谣的界定与分类(一)定义歌谣是篇幅短小,以抒情为主的民间诗歌的总称。

歌谣包括“民歌”和“民谣”。

民歌的曲调属于音乐学研究的对象,在民间文艺学中,通常将民歌的歌词部分和民谣合起来称为民间歌谣。

二、民间歌谣的特征(一)情意真切,袒露心声(二)格调优美,形式多样1.四句头整齐的五言或七言,四、六、八句组成一节或一首。

在南方最为流行,人们通常把它叫做“四句头”。

如《刘三姐》2.五句子由七言五句构成一节或—首民歌,这种格调初看和一般四句头山歌差不多,实际上别具一格。

它的头四句似乎已经把话说尽,却又赶上一句,或画龙点睛,深化主题;或翻出新意,锦上添花,这就使作品情浓意深,更加动人了。

(三)运用多种方法抒情叙事,意境优美生动歌谣的传统手法为赋比兴,劳动人民巧妙地运用这些手法构成鲜明生动的形象,借以抒情或叙事,富于概括力与艺术感染力三、民间歌谣的价值、传承及其研究(一)民间歌谣的价值1.民众生活中不可缺少的一部分2.巨大的宣传鼓动作用3.反映社会生活的“小百科全书”4.影响文人创作第二节民间长诗一、民间长诗界说民间长诗分民间叙事长诗和民间抒情长诗(一)民间叙事长诗广义的民间叙事长诗应包括产生于人类社会早期的具有庄严格凋的史诗和后来产生的反映现实生活的故事诗。

狭义的民间叙事长诗是人民群众集体创作、口头流传的以第三人称进行叙事的具有完整故事情节并注重人物刻画的长篇韵文或韵散相间的诗歌作品,也称“故事歌”或“故事诗”。

(二)民间抒情长诗民间抒情长诗是人民群众创作、口头流传的以抒情为主的长篇韵文或韵散相间的诗歌作品,往往采用第一人称歌唱,没有完整的故事情节,结构也比较灵活,一部分民间抒情长诗主要抒发世俗生活中的爱恨情仇、悲欢离合的情感,还有相当一部分是民间婚丧、生产习俗、宗教活动中的情感抒发,是民间礼仪活动的组成部分。

★民间抒情长诗与民间叙事长诗(1)抒情与叙事民间抒情长诗重在抒情,没有故事情节,一部分首届连贯的抒情长诗虽然有一定的叙事性,但也只是事件的梗概或情节的片段与若干过去生活的画面,它们的出现不是为了讲述完整的故事,而是为了配合主人公的抒情;民间叙事长诗要叙述完整的故事,其故事有头有层,多以主人公的曲折经历为线索单线递进发展,环环相扣。

民间文学复习资料第一章导论民间文学的地位。

民间文学是文学一个重要组成部分.不同于士大夫的高雅,但有独特意味民间文学的定义。

民众在日常生活中创造和传播的口头文学。

民间文学的特征。

1.口头性。

口头创作,传承,有相应的表达方式和语体风格。

2.集体性。

本质特征,无署名,集体创作和流传。

3.传承性。

有根本性因素或传统模式,较强稳定性。

4.变异性。

语言,情节,人物主题等的变异。

5.立体性。

活态,综合的艺术,有即时的实际作用,即兴的特点,有存在的环境。

民间文学题材。

1.民间散文作品:神话,传说,歇后语,故事;2.民间韵文作品:民歌,民谣,民间长诗;3.民间说唱作品:曲艺和小戏。

民和民间的含义。

民间文学的大传统和小传统。

大是居于统治地位,知识阶层的都市文明;小是平民,大众的,有地域特色,有稳定性。

民间文学和作家文学的关系。

(最好用实际的例子说明)1.区别:作品(民众—作家)传承形式(口头—书面)与民众生活的关系(直接—间接)功能(实用—不能有直接作用)2.民间文学对作家文学的影响:题材和思想内容,典型的形象素材文学体裁和艺术手法语言方面3.作家对民间文学消极:损害和歪曲,按照上层社会的价值观念和个人的审美趣味,对民间文学注入自己的主观因素。

积极:对民间文学进行了提炼,再创作,保留。

民间文学和民俗学、人类学的关系。

民间文学倾向于被看成是民俗学的一个研究方向。

它和人类学是完全不同的学科。

第二章民间文学的当代应用形态定义的解释:民间文学的当代应用形态,是指形态上的改变,民间文学变成了有迹可循的因子,通过另一种形态呈现出来的另一种艺术,它们不仅脱离口头语言载体进入当代媒介,以各种影像的形态出现,而且经过了艺术创编人员的创造,民间文学成为该艺术的原创内容,得到了广泛的流传。

对原生态唱法的看法。

对影视剧改编的看法。

民间文学的价值。

1.使用价值,它是劳动工具又是娱乐工具;2.艺术价值,包括文学价值和对其它艺术形式的丰富;3.资料价值(科学价值),它是自发的文学、科学、哲学知识的总汇。

民间文化概论单项选择1.(神话)是一个民族的集体记忆,凝聚着他们的基本世界观与价值观。

2.木偶戏由演手操纵木偶进行戏剧表演,属于(道具戏)系统。

3.“天皇皇,地皇皇,我家有个夜哭郎,过路君子念三遍,一夜睡到大天光。

”属于(仪式歌)。

4.(孟姜女)是千里寻夫、哭倒长城的传说人物。

5.民间文学讲唱者在表达愤怒、不耐烦或强烈不满的情绪时使用的语气语调是(强音、假嗓)。

6.汉族第一首民间叙事长诗《孔雀东南飞》是(两汉)时期的民间叙事诗。

7.从体裁来看,民间寓言主要是在寓意型的(动物故事)的基础上发展起来的。

8.在西方国家,民间文学一般称之为(Folklore)。

9.精卫填海的神话故事是出自于(《山海经》)。

10.在民间传说的讲述中,民众往往将一些同类情节集中安置在某一个人物形象身上,这样的人物形象称之为(箭垛人物形象)。

11.在中国神话中,(射日神话)的出现,标志着人类在艰难的生存环境中,逐渐积累着文化的创造,逐步获得越来越多的安全与自由,终于成为大地的主人。

12.水浒故事在(宋末元初)时期就广为流传,并成为讲唱艺人表演的重要内容。

13.远在2500年前结集的中国第一部诗歌总集(《诗经》)中,就收录了许多古代民歌。

14.与作家文学相比较,民间文学不需要文字作为中介,民众直接用(口头语言)进行创作。

15.在《圣经·旧约》中说:上帝看到人类道德败坏,于是后悔自己造了人,他准备降下大洪水将人类毁灭,但是顾念到一个名叫(挪亚)的人,于是教他如何造一只巨大的方舟,让他的一家人躲到方舟避难。

16.“尚未崩溃的民间王国”指的是(云南)。

17.在《圣经·创世纪》中,(亚当和夏娃)受蛇的引诱偷吃了伊甸园中的智慧果,从而发现了对方的性别差异,上帝只好将他们放逐到了人间。

18.各族文学的源头与“奶娘”指的是(神话)。

19.“张打铁,李打铁,打把刀,送姐姐,姐姐留我歇,我不歇,我要回去打夜铁……”属于(儿歌)。

名词解释二、填空三、选择四、判断五、回答六、分析1、民间文学与通俗文学的区别。

①创作主体不同:民间文学是人民大众集体的创作,通俗文学则是个人创作。

②创造流传形式不同:民间文学主要以口语创作和流传,通俗文学则是书面文字创作和流传。

③思想内容发出的方式不同,民间文学是劳动人民自发创造的,其内容是自发流露的,通俗文学是作家有意创作的,其思想内容是精心的挖掘和认真的构思的。

2、怎样鉴别以民间文学为题材创作而成的作品到底是民间文学还是作家文学:根据创作情况鉴别,即看作家对吸取的民间文学材料改变的程度,若忠于原作,未改变原材料则仍为民间文学;若借其一端开发开去则为作家文学。

3、为什么说民间文学的人民性是直接的,而进步作家的人民性是间接的:①民间文学是劳动人民自己反映自己的生活,自己抒发自己的情感,所以它的人民性是直接的。

②民间文学的人民性表现的很充分很强烈。

③民间文学在艺术上采用的往往是人民喜闻乐见的与人民生活密切相关的、刚健清新的、富于乡土气息的艺术形式。

采用的语言也是平易质朴、形象生动、亲切感人的语言,这些形式非常有助于民间文学直接性的表现。

4、民间文学的口头性使民间文学在艺术上形成了:①语言质朴、形象化、生动化、口语化②故事情节单纯、结构完整③多用比兴、重复、夸张、对比等手段且有自己的一套格式、套语。

5、民间文学的集体性主要表现在:集体创作、集体流传、集体加工、集体修改、集体保存。

这种集体性给民间文学带来了什么特点:反映集体的愿望,集体智慧,融汇集体的艺术才能,为集体所享有的文学。

6、民间文学发生变化的原因:①民间文学是靠心记口传,易变化。

②民间文学的作者是劳动者集体,他们没有著作权观念,所以也容易引起民间文学的变化③地理环境、生活条件的变化引起民间文学的变化(民间文学总是植根于人们的生活中)④历史的发展、时代的变更也易引起变化。

7、民间文学的变化归结起来有:①语词的变化②内容情节的变化③主题的变化(最深刻)④体裁的变化。

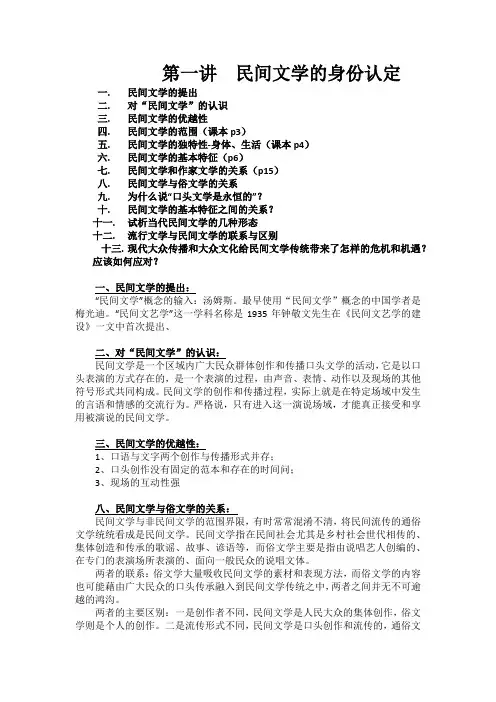

第一讲民间文学的身份认定一.民间文学的提出二.对“民间文学”的认识三.民间文学的优越性四.民间文学的范围(课本p3)五.民间文学的独特性-身体、生活(课本p4)六.民间文学的基本特征(p6)七.民间文学和作家文学的关系(p15)八.民间文学与俗文学的关系九.为什么说“口头文学是永恒的”?十.民间文学的基本特征之间的关系?十一.试析当代民间文学的几种形态十二.流行文学与民间文学的联系与区别十三.现代大众传播和大众文化给民间文学传统带来了怎样的危机和机遇?应该如何应对?一、民间文学的提出:“民间文学”概念的输入:汤姆斯。

最早使用“民间文学”概念的中国学者是梅光迪。

“民间文艺学”这一学科名称是1935年钟敬文先生在《民间文艺学的建设》一文中首次提出、二、对“民间文学”的认识:民间文学是一个区域内广大民众群体创作和传播口头文学的活动,它是以口头表演的方式存在的,是一个表演的过程,由声音、表情、动作以及现场的其他符号形式共同构成。

民间文学的创作和传播过程,实际上就是在特定场域中发生的言语和情感的交流行为。

严格说,只有进入这一演说场域,才能真正接受和享用被演说的民间文学。

三、民间文学的优越性:1、口语与文字两个创作与传播形式并存;2、口头创作没有固定的范本和存在的时间问;3、现场的互动性强八、民间文学与俗文学的关系:民间文学与非民间文学的范围界限,有时常常混淆不清,将民间流传的通俗文学统统看成是民间文学。

民间文学指在民间社会尤其是乡村社会世代相传的、集体创造和传承的歌谣、故事、谚语等,而俗文学主要是指由说唱艺人创编的、在专门的表演场所表演的、面向一般民众的说唱文体。

两者的联系:俗文学大量吸收民间文学的素材和表现方法,而俗文学的内容也可能藉由广大民众的口头传承融入到民间文学传统之中,两者之间并无不可逾越的鸿沟。

两者的主要区别:一是创作者不同,民间文学是人民大众的集体创作,俗文学则是个人的创作。

二是流传形式不同,民间文学是口头创作和流传的,通俗文学则是书面形式。

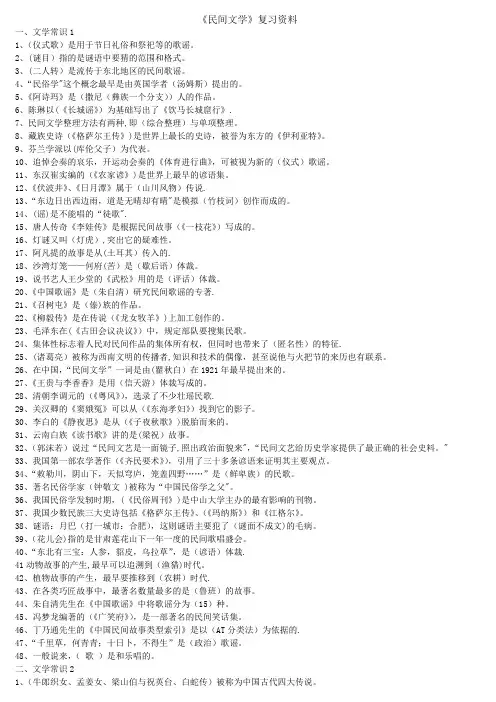

《民间文学》复习资料一、文学常识11、(仪式歌)是用于节日礼俗和祭祀等的歌谣。

2、(谜目)指的是谜语中要猜的范围和格式。

3、(二人转)是流传于东北地区的民间歌谣。

4、“民俗学"这个概念最早是由英国学者(汤姆斯)提出的。

5、《阿诗玛》是(撒尼(彝族一个分支))人的作品。

6、陈琳以(《长城谣》)为基础写出了《饮马长城窟行》.7、民间文学整理方法有两种,即(综合整理)与单项整理。

8、藏族史诗(《格萨尔王传》)是世界上最长的史诗,被誉为东方的《伊利亚特》。

9、芬兰学派以(库伦父子)为代表。

10、追悼会奏的哀乐,开运动会奏的《体育进行曲》,可被视为新的(仪式)歌谣。

11、东汉崔实编的(《农家谚》)是世界上最早的谚语集。

12、《伏波井》、《日月潭》属于(山川风物)传说.13、“东边日出西边雨,道是无晴却有晴"是模拟(竹枝词)创作而成的。

14、(谣)是不能唱的“徒歌".15、唐人传奇《李娃传》是根据民间故事(《一枝花》)写成的。

16、灯谜又叫(灯虎),突出它的疑难性。

17、阿凡提的故事是从(土耳其)传入的.18、沙湾灯笼——何府(苦)是(歇后语)体裁。

19、说书艺人王少堂的《武松》用的是(评话)体裁。

20、《中国歌谣》是(朱自清)研究民间歌谣的专著.21、《召树屯》是(傣)族的作品。

22、《柳毅传》是在传说(《龙女牧羊》)上加工创作的。

23、毛泽东在(《古田会议决议》)中,规定部队要搜集民歌。

24、集体性标志着人民对民间作品的集体所有权,但同时也带来了(匿名性)的特征.25、(诸葛亮)被称为西南文明的传播者,知识和技术的偶像,甚至说他与火把节的来历也有联系。

26、在中国,“民间文学”一词是由(瞿秋白)在1921年最早提出来的。

27、《王贵与李香香》是用(信天游)体裁写成的。

28、清朝李调元的(《粤风》),选录了不少壮瑶民歌.29、关汉卿的《窦娥冤》可以从(《东海孝妇》)找到它的影子。

民间文学答疑题1.什么是民间文学?民间文学属于文学的一个特殊类别,是与作家文学、通俗文学相并行的一门独特的语言艺术。

民间文学是一种产生和流传于人民大众中间的文学。

民间文学是人民大众(主要是劳动人民)口头创作、口耳相传的语言艺术。

它既是人民生活、思想和感情的自发表露;又是他们关于科学、总家和其它人生知识的总结;也是他们的审美观念和艺术情趣的表现形式。

世界上的每个国家,每个民族都有自己的民间文学。

在原始社会,还没有出现阶级分化,也没有体力劳动和脑力劳动的分工,所有人都是人民的一分子,因此,民间文学是原始社会里唯一的文学。

在阶级社会里,每个民族的文化里都有两种文化成分,一种是官方的上层文化,一种是下层的民间文化。

民间文化具有许多不同于上层文化的特点,它紧贴着广大人民的日常生活,是人民自己创造和享用的,一种主要以语言、行为和心理来传承的文化。

这种文化很少见诸书面文字,但它却是民族文化的根基。

民间文学,就是人民大众所创造的这种民间文化的一个部分。

民间文学是人民大众运用口头语言来创作和流传的一种活的语言艺术。

原始社会中伴随着人类的口语而出现的语言艺术,只能是口头文学。

到了阶级社会,文字的创造并未根本改变绝大多数人只能以口语创作的情况,因为统治阶级掌握和控制了文字,以其为压迫人民的工具和手段。

广大劳动人民被剥夺了受教育的权利,他们要进行文学创作活动,依然只能使用口语这个工具。

他们当然更不可能有书写和印刷手段来传播他们的作品。

就这样,在漫长的岁月里,民间文学形成了口头创作、口耳相传的历史传统。

民间文学不仅具有民族性,而且也是一种世界性的文学现象。

《大英百科全书》是国外学者对"民间文学"(Folk Literature)解释较有代表性的说法:民间文学主要是由不识字的人们所口头传播的知识。

它象书面文字一样,由散文的或韵文的叙事作品、诗歌、神话、戏剧、礼仪、谚语、谜语等组成。

在所有已知的人群中,无论现在或过去,都在产生着它。

民间文学复习重点知识整理完整内容民间文学复习资料第一节民间文学的概念1、“民间文学”概念:民间文学是广大民众集体创作、口头流传的一种语言艺术。

它运用口语的形式传述故事,展示生活,塑造形象,抒发情感。

它是广大民众日常生活的组成部分之一,是他们认识社会、寄托理想、表达情感意愿的重要方式和渠道。

2、民间文学的对象与范围:研究对象:民间创作并流传的各种口头文学作品及活动。

范围:范围广泛,如神话、传说、歌谣、史诗、谚语、民间说唱和民间戏曲等。

3、民间的学科属性:从借助艺术形象来把握生活的特点来看,民间文学是一种广泛存在着的文艺现象,它属于文艺学的一个分支。

4、民俗学与民间文学:民俗学是一门研究民间传承文化的人文学科,民间文学也是民间传承的一种文化现象,因此民间文学的研究是民俗学的一个重要组成部分。

首先,现代的民俗资料,可以被运用去解决或推断古代的民间文学(如古歌谣、传说、神话等)的某些问题。

例如《诗经?国风》里的民歌中的叠章复句。

其次,民俗学资料可以论证现代流传的民间文学作品的社会意义和存在的问题。

“民间文学”(Folk Literature)这个学术名称是从国际术语Folk-lore发展来的,原文是“民众的智慧、民众的知识”;十九世纪70年代,这个术语被确定为“民俗学”的含义(即“关于民众智慧的科学”的意思)。

广义的民俗学——凡是民间生活中的一切事物,都属于民俗学研究的具体内容。

狭义概念,即专指民间文学创作。

“五四”时期,中国学者将其解释成“民俗学”。

同时又具体地译为“民间文学”,即专指“民俗学”当中口头艺术部分。

民俗学与民间文艺学——Folk-lore;钟敬文与民间文艺学、民俗学研究;我们对一门学科下定义是比较容易的,需要给这门学科研究的对象下定义就比较困难。

民间文学有两层涵义:民间文艺学是研究民间文学的起源、流传及社会功能的一般规律的科学。

民间文学是文学的一部分,是和作家文学并行的一种文学。

民间文学是文学的流头,在原始社会时期是惟一的文学。

民间文学复习资料民间文学复习资料第一章:绪论1、“民间文学”概念:*民间文学是广大民众集体创作、口头流传的一种语言艺术。

它运用口语的形式传述故事,展示生活,塑造形象,抒发情感。

它是广大民众日常生活的组成部分之一,是他们认识社会、寄托理想、表达情感意愿的重要方式和渠道。

2、民间文学的对象与范围:研究对象:民间创作并流传的各种口头文学作品及活动。

范围:范围广泛,如神话、传奇、史诗、原始的歌舞、谚语、民间说唱和民间戏曲等。

3、民间的学科属性从借助艺术形象来把握生活的特点来看,民间文学是一种广泛存在着的文艺现象,它属于文艺学的一个分支。

4、民间文学与俗文学的关系。

相互影响,相互转化。

互渗转化,难分彼此。

1.世俗生活是民间文学和俗文学共同的反映对象。

2.民间文学为俗文学提供了典型形象。

3.民间文学在艺术形式和语言方面对俗文学的影响。

5、民俗学对民间文学研究的意义。

首先,现代的民俗资料,可以被运用去解决或推断古代的民间文学(如古歌谣、传说、神话等)的某些问题。

例如《诗经国风》里的民歌中有很多叠章复句。

其次,民俗学资料可用以论证现代流传的民间文学作品的社会意义和存在的问题。

6、民间文学对作家文学的影响?(或民间文学和作家文学的关系)*(1)民间文学的题材和思想内容对作家文学的影响①《九歌》——受民间祭歌影响;《天问》《山海经》——受神话传说影响。

②受乐府民歌影响:曹氏父子和建安七子——《蒿里行》、《七哀诗》、《饮马长城窟行》——汉末政治动乱、战祸的残酷、人世的凄凉。

③、运用神话传说作为题材:李白《东海有勇妇》——民众不屈的反抗精神④、杜甫“三吏”、“三别”——受民歌影响——深刻的人民性,反映广泛的社会生活。

(2)民间文学在艺术形式上对作家文学的影响历代作家在体裁、形制格式、修辞手段和艺术风格等方面向民间文学学习。

①、古代许多文学的体裁(特别是韵文)大都来源于民间文学。

韵文——原始歌谣;散文的小说、笔记——神话、传说和民间故事;戏剧——原始歌舞;诗歌、词、曲——来自民间,与当时流行的世俗音乐相抵持,于民间广为流传。

民间文学概论复习资料一、填空题:1、格林兄弟《儿童和家庭故事集》(18121814),后来俗称“格林童话集”,标志着民俗学的诞生。

2、中国四大民间传说:牛郎织女、孟姜女、梁山伯祝英台和白蛇传。

3、明代冯梦龙《山歌》、《挂枝儿》中记录了苏州民歌。

4、五方天帝:中央天帝---黄帝;东方天帝太昊伏羲;西方天帝---少昊;南方天帝---炎帝;北方天帝颛顼5、中国古代四大神话:女娲补天,共工触山,后羿射日,嫦娥奔月,保留在《淮南子》6、《山海经》成书于战国初年到汉代初年之间,最具神话学价值,全书分为山经、海内经、海外经、大荒经。

7、中国民间文学三套集成:《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》。

8、女娲:《淮南子览冥训》载女娲补天;《太平御览》引《风俗通》载女娲抟黄土造人。

9、洪水神话:《山海经海内经》载鲧禹治水10、文化发明神话:如后羿发明弓箭,射九日的传说。

(《山海经》《淮南子》中均有记载)11、夸父逐日(《山海经》中两次记录);精卫填海《山海经北山经》12、神话作为素材的代表:庄子的《逍遥游》《应帝王》;曹植的《洛神赋》(洛水女神宓妃);屈原的《离骚》;浪漫主义诗人以神话入诗:李商隐的《瑶池》《黄竹》;小说有唐代李威的《柳毅》,还有《西游记》《聊斋志异》《镜花缘》《封神演义》《红楼梦》等。

13、明代学者杨慎《古今风谣》记载了《脚驴斑斑》童谣。

14、苗族的《苗族古歌》、瑶族的《密洛陀》、纳西族的《祭天古歌》15、1902年,第一次使用“神话”是梁启超。

16、1903年,蒋观云在日本出版的《新民丛报》上发表的《神话、历史养成之人物》是中国人撰写的第一篇神话学论文。

17、神农开辟农业,伏羲发明鱼网,燧人钻木取火,仓颉造字,女娲造人、补天、发明婚姻制度、制作乐器18、世界神话可以分为三大支:第一是史前文化和当代未开化民族(无文字民族)的“原始神话”。

第二是来自中国、印度的东方神话。

第三是古希腊、古罗马和北欧的西方神话。

民间文学复习资料一、名词解释1、民间文学:一个民族在生活语境里集体创作、在漫长的历史中传承发展的语言艺术。

它既是该民族生说、思想与感情的自发流露,有关历史科学宗教及其他人生知识的总结,审美观念和艺术情趣的表现形式,也是该民族集体持有和享有的一种具有民族传统特色的生活文化。

2、神话:人类各共同体(氏族、部落、民族或国家)集体创造,代代相承的一种以超自然形象为主人公,以特定宗教信仰为内核并为其服务的神圣叙事。

它既是一种经典性的文学体裁,也是远古人类的知识体系和信仰体系。

3、民间传说:围绕客观实在物,运用文学表现手法和历史表达方法表达出来的,具有审美意味的散文体口头叙事文学。

4、民间故事:广义为民众口头创作并流传的所有散文体叙事作品,包括神话,传说,幻想故事,生活故事,民间笑话,民间寓言。

狭义:神话、传说之外的散文体口头叙事,包括幻想故事,生活故事,民间笑话,民间寓言等。

5、AT:由芬兰学者阿尔奈提出,后经美国学者汤普森所完善的一种编制故事类型索引的方法即按相对有限的情节类型,将故事进行分类编目的一种分类方法。

国际上将这种方法称为“阿尔奈---汤普森体系”简称“A T分类法”。

6、史诗:是一种古老而源远流长的韵体叙事样式。

是关于宏大的叙事叙事,原本有专门化的歌手作为超级故事来演述,以其长度,表现力和内容的重要性而由于其他故事。

是一个民族国家文化的象征和文明的丰碑。

7、歌谣:篇幅短小,以抒情为主的民间诗歌的总称。

由“民歌”“民谣”两部分组成。

是从远古诗乐舞三位一体的原始文化形态中分化出来的,但仍保留着乐舞特征的一种韵文样式。

8、母题:“指的是一个主题、人物、故事情节或字句样式,其一再出现于作品里,成为利于统一整个作品的有意义线索,也可能是一个意象或…原型‟,由于其一再出现,使整个作品有一脉络,而加强。

”这是将母题与意象、原型等相混相等同。

9、谚语:谚语是熟语的一种。

是流传于民间的比较简练而且言简意赅的话语。

民间文学复习资料1、1920年,北京大学成立“歌谣研究会”,创《歌谣周刊》;1927年,中山大学成立“民俗学会”,创《民俗周刊》。

1984年,中央文化部、国家民委和中国民协共同编纂民间文学三套集成《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》。

2、1846年,英国学者汤姆斯(W.Thoms)首先提出了“Folklore”这一学科名词。

3、民间文学的多重价值:实用价值,艺术价值,科学价值。

4、民间传说要具有“传说核”、“中心点”。

在民间传说的创作中,客观实在物始终处于核心地位,因此人们又将它称为“传说核”,传说核可以是一个历史人物、历史事件,也可以是一个地方古迹或风俗习惯等。

5、人物传说:包括工匠传说(如鲁班的传说);神医传说(如扁鹊、华佗、李时珍的传说);宗教人物传说(如张天师、张三丰、米拉日巴的传说)。

6、生活故事:阿凡提(维吾尔族)、巴拉根仓(蒙古族)、阿古登巴(藏族)、老幌(苗族)、老登(壮族)、阿旦(纳西族)、甲金(布依族)7、唐代段成式《酉阳杂俎》卷中的《叶限》,就是闻名世界的“灰姑娘”故事的最早文字记载。

8、创世史诗一般分布在中南、西南各少数民族;英雄史诗主要分布在北部、西北部。

9、汉乐府中出现《焦仲卿妻》这样的作品,标志我国古代叙事诗趋于成熟10、歌谣的分类:劳动歌、时政歌、仪式歌(伴随宗教仪式、节日庆典和婚丧礼仪等吟唱的歌谣,如湖北麻城的撒账歌则由贺喜者唱)、情歌、生活歌、历史传说歌、儿歌(如《萤火虫》)。

11、信天游(陕北)与爬山调(内蒙)的相异之处:二者流行地区不同,唱时曲调不同。

12、民间谚语的分类:时政谚语、生活谚语、农业谚语、风土谚语。

风土谚语:湖南三宗宝——湘绣、腊肉、布鞋好湘西三宝——花垣豆腐保靖酒,卫城马肉天天有。

生意三宗宝——人缘、门面、信誉好多个朋友多条路,多个冤家多条沟13、民间说唱从内容和形式上可分为三类:唱故事、说故事、说笑话14、民间文学采录的原则:全面搜集、忠实记录、科学整理15、研究民间文学的自己的一套方法是芬兰人发明出来的,这就是历史地理学派的方法。

民间文学1、1846年,英国汤姆斯最早提出“民俗学”概念“民间文学”是民俗学中口头传述部分2、英国班尼,民间文学形式:故事、歌谣、俚语3、在苏联,“民俗学”主要是指以口头文学或口头创造4、在我国,“民俗学”一词是1913年由日本传入的,1916年,梅光迪最早使用“民间文学”概念,到五四时期,民间文学被认为是民俗学的重要组成部分5、段宝林认为:民俗是人民创造的一种生活方式6、1955年《民间文学》创刊,至此,“民间文学”便普遍运行于我国文艺界和学术界民间文学的定义(段宝林说)民间文学是指人民用自己最熟悉的传统民间形式创作和流传的文学作品,具有直接的人民性和集体性、口头性、变异性、传承性等特征。

民俗的定义民俗是人民大众按当时当地人们的审美理想创造出来的,是人们认为最美好的一种生活方式。

民俗的本质就是生活美,民俗的发展规律是趋美的。

民间文学的特征1、直接人民性指民间文学与广大劳动人民的血肉般的直接联系,是广大劳动人民的生活和斗争在民间文学上直接反映,是广大劳动人民的思想、感情、意志和愿望在民间文学上直接表现。

2、集体性指作品既属于人民群众集体创作,又在流传中不断文人民群众所修改、补充和完善,并为广大人民所共有。

3、口头性指作品既是人民群众口头创作,又在人民中间口头流传。

另外,口头语言是最灵便的表达工具,便于说、传、记。

4、传承性民间文学在语言风格和艺术手法上有独特的传统,具有很大的稳固性,有些的传统会一代代传承下去。

5、变异性推陈出新是民间文学发展的重要规律,民间文学的内容和形式常常因时而异、因地而异,体现出不同的地方性、民族性和时代性。

简述民间文学的传承性与变异性及其二者的关系?民间文学的传承性,民间文学在语言风格和艺术手法上有独特的传统,具有很大的稳固性,有些的传统会一代代传承下去。

主要表现在两个方面,一是传承有关作品的思想内容,即作品所表现出来的直接人民性,以及现实主义和浪漫主义精神;二是传承有关作品的艺术形式,即作品所普遍运用的已转为固定的形式体制、表现方法和语言风格。

民间文学的变异性,推陈出新是民间文学发展的重要规律,民间文学的内容和形式常常因时而异、因地而异,体现出不同的地方性、民族性和时代性。

民间文学一般是口头创作,没有文字形式的固定,一经流传,便处于不断变化的状态之中,在语言、表现手法、内容情节、人物形象甚至主题思想等方面,都会发生衍化,从而形成各种同一母题的“异文”,这就是它的变异性。

简述民间文学的价值一、民间文学具有使用价值1、在集体劳动中的作用,激发劳动热情,减轻疲劳,直接为生产劳动服务。

2、在日常生活中的作用,民间文学能提高生活情趣,生活变得更充实。

二、民间文学是民间教育和娱乐资源1、民间文学讲述者的价值,“民间故事和通话是孩子们的第一导师。

”故事讲述者时当地传统文化和历史的保护者。

2、传统道德教育功能,我国传统的道德思想,相当一部分存在于民间文学中。

3、历史教育工具,民间文学是进行历史教育的工具,在文字产生之前历史主要靠口头文学来记忆和传承的。

4、娱乐生活方式,说故事、听笑话、猜谜语、唱山歌等民间文学活动本身给人带来身心的欢愉。

三、民间文学是承载和认识文化传统的文本1、传递文化和生活知识,民众通过口耳相传的故事和通俗的讲唱文学获得大量的历史事实和历史人物的知识。

2、反映古人的思想,民间文学是古人思想观念的共同记忆,是民间思想观念的历史之本。

四、民间文学是当代精神文明建设的需要社会主义精神文明建设离不开民间文学。

简述民间文学对传承我国传统文化的作用论民间文学与作家文学的关系民间文学与作家文学是文学的两种表现形态,彼此之间存在着千丝万缕的联系民间文学先于作家文学产生,是源头、母体;文人作家对于保存、丰富和提高民间文学发挥了重要作用一、民间文学对作家文学的影响从文学的发展历史来看,在作家文学产生之前,民间文学如原始神话、原始歌谣等,已为作家文学的产生做好内容、题材、体裁、语言的准备;在作家文学产生之后,民间文学又为作家文学的发展不断提供各种丰富的养料。

(一)民间文学在题材和思想内容上对作家文学的影响民间文学作品直接产生于民间,它反映了劳动人民不同时代的生活、理想和愿望,具有强烈的人民性。

在民间文学作品中,爱国主题和反封建、反压迫的题材,直接影响了作家文学。

两千多年前,我国古代第一个伟大的诗人屈原所创作的《九歌》、《离骚》等作品,无论在题材或思想内容上,都深受楚地民歌、神话和传说的影响。

(二)民间文学在艺术形式上对作家文学的影响文学作品的艺术形式包括体裁样式、表现手法和语言应用等,民间文学在这些方面对作家文学的影响很大。

如五言诗的发展,早在四言诗盛行的时代,五言诗已在民间萌芽。

《诗经》中的《行露》已有半章是五言形式。

汉武帝时,五言体歌谣被采入乐府,称为乐府歌辞,逐渐以其成熟的艺术技巧,引起文人的注意和爱好,并开始模仿,这便是五言诗的来源。

二、作家文学对民间文学的影响民间文学是作家文学的“乳娘”,它哺育了文人作家,给作家文学以深刻的影响;反过来,历代文人、作家和作家文学,对民间文学也产生一定的影响和作用。

这个影响和作用,有积极地一面,也有消极的一面。

(一)积极影响文人、作家对民间文学的积极影响,主要表现在对民间文学作品和材料的录入、整理、保存、提炼和再创作上。

如三大英雄史诗,它们原来也是口头流传的,后来为了便于记忆、保存和传播,便有人加以搜集记录,付诸文字。

从口头(第一生命)到书面(第二生命)的过程,也是加工提高的过程。

(二)消极影响文人、作家对民间文学的消极影响,主要表现在对民间文学作品的有意无意地加以损害和歪曲。

比如有些人以庸俗社会学观点来对待民间口头创作,随意添油加醋,‘拔高’作品的思想性,以‘适应’新时代的需要;有些人凭个人的审美情趣和主观想象,在整理过程中,对作品乱加刀斧,任意删改或添加,从而损害了原作。

谈谈你在学习《民间文学》以后,对“民间文学”的认识民间文学的创作方式在生产、斗争的活动中,你一言,我一句,你唱我和。

一是从开始创作直至完成,均在集体参与下完成,如劳动号子二是劳动人民中的某些成员,把现有流传的口头作品加以综合、修改,使内容更为充实和完善,或改编成另一种形式体裁,成为再创作的作品在群众中流传。

如民间长诗、民族史诗。

三是民间歌手、故事家或其他艺人,先友个人创作出来,作品亦由他们在群众进行演唱、讲述或表演,然后逐渐在流传中由群众进行加工。

民间文学的流传与存在形态1、口头流传的民间文学(第一生命)A、民间传承的鲜活的口头民间文学,如“四大传说”、八仙传说B、当下产生的口头民间文学,如“新闻传说”2、书面形式的民间文学A、古典文献中的民间文学(古代以文字形式记录下来的民间文学遗产)如《山海经》里的神话。

B、新文化运动以后采录整理的民间文学民间文学产生变异的原因一是因为民间文学作品是属于集体的。

作者是无名氏,不存在“版权”问题。

即使是那些已经采录文字固定载入典籍。

或有手抄本作品,人们在传播时,也不会去给你“尊重原作”,而总是根据当时讲述者和听众的需要,不自觉地对作品进行删改或加工,甚至加以再创作。

二是因为民间文学作品是口头创作和口头传播。

人们以口头方式创作出作品后,只靠记忆来保存,又只凭记忆来讲述,而因记忆的有限和讲述的需要,讲述者可对作品自由地进行增减或发挥。

三是因为民间作品是直接来自人民生活,与人民群众保持最紧密的联系。

它们之所以有生命力,之所以得到传播,就是由于它们适合当时当地的社会条件、生活环境、风俗习尚以及人民群众的艺术趣味。

客观条件变化,原流传的作品也相应发生变异,以适应现实的需要。

变异性是集体性何口头性派生出来的,它是民间文学本身客观存在的现象。

民间文学的审美特征1、审美主体与客体的一致民间文学从一个角度看,是一种文学创作,从另一个角度看,又是社会生活的一部分。

民间文学具有文学与生活的双重属性。

民间文学创作主题和审美客体往往难以分离,两者是高度融合为一体的。

2、在场情景的审美方式民间文学是民众的精神产品,民间创作则是一种群体性的在场情景的审美活动。

民间文学在民众中产生、流行,带有鲜明的民族性与区域性的特色。

民间文学的审美体验是在表演现场实现的,必须遵循当地传统的表演范式,表演的效果取决于在场情景。

3、重复经历的审美体验民间文学的艺术特征1、性情真民间文学在艺术上的一个最大的特征就是表达“真性情”。

民间文学表现了人间真挚的感情,是最感人、最珍贵的文学作品,如《诗经•国风》2、纯朴性朴素美是民间文学的基本艺术风格。

民间文学往往是不自觉的艺术创作,是一种自发的抒发内心情感的艺术活动,所以天然去雕饰,朴素而动人。

3、音乐性为了好听、好记,民间文学中的韵文较为发达。

由散文的神话发展为神话史诗,由散文的人物传说发展为英雄史诗,由散文的民间故事发展为民间长诗,还有民间说唱、民间戏曲等,都有丰富的场次等韵文形式,这些韵文都朗朗上口,节奏感强,富于音乐性。

神话的定义神话是借助于幻想和神化的手法,采用文学形式—诗歌或散文—表现出来的原始时代的人们对自然的奥秘、社会人文情况、人类本身以及人们在生产生活中的原始知识的一种积累和解答。

其思想是建立在原始仿生观念、原始宗教观念和原始哲学观念基础上的。

神话所探讨的:一是“起源”,如宇宙起源、自然界起源、人类的起源、以及各种知识的起源;二是“原始状态”,如宇宙的原始状态、自然界的原始状态以及人类社会的原始状态等。

如何理解马克思在《政治经济学<导言>》中指出:“神话是已经通过人民幻想,用一种不自觉的艺术形式加工过的自然和社会形式本身。

”1、神话是自然和社会现实在原始人类大脑中的反映,幻想是原始初民的知识体系。

2、神话所反映的不是事物的本来面目,而是一种幻化了的形象,幻想是原始初民认识世界的思维方式。

3、神话进行了不自觉的艺术加工,马克思说:“任何神话都是在想像里并借助想像以征服自然力,把自然力加以人格化。

”原始初民不具有科学的知识,只能通过想像的“形象化”手段来认识现实,掌握世界。

4、民间文学视角下的神话概念神话是原始初民通过幻想以不自觉的艺术方式反映自然及社会生活的口头创作。

神话通常以故事的形式表现原始初民对自然、社会现象的认识和愿望。

神话的艺术特征1、幻想的不自觉性远古人类对自然现象和社会生活的认识和解释,并不可能按照事物的本来面貌去反映,而是充满了主观的幻想性。

2、形象的英雄性对英雄的神格化,原始先民在神话中借助想像塑造了大批形貌异常、本质非凡的与自然作斗争的英勇形象。

3、内容的神圣性神圣性是神话的本质特征。

4、境界的神奇性神话创造了很多美妙神奇的境界,给人以新奇的审美感受。

神话的价值和影响1、神话的文学价值文学起源于神话,神话是后世文学,特别是浪漫主义文学和叙事文学的源头。