高一化学必修二《原电池》

- 格式:doc

- 大小:59.55 KB

- 文档页数:5

《原电池》说课稿教材分析与学生分析一、教材的地位和作用本节内容是现行高中化学试验修订本第二册第四章第四节的内容,本节课融合了氧化还原反应、金属的性质、电解质溶液等知识,并彼此结合、渗透;在学习过程中还涉及到物理中电学的相关知识,体现了学科内、学科间的综合;同时为学生了解各类化学电源及金属的腐蚀和防护奠定了理论基础,也是培养学生创造性思维的很好教材。

二、学生状况分析与对策学生已经学习了金属的性质、电解质溶液及氧化还原反应等有关知识;在能力上,学生已经初步具备了观察能力、实验能力、思维能力,喜欢通过实验探究化学反应的实质,由实验现象推测反应原理,并对其进行归纳总结。

教学目标教学目标及确立依据教学目标是学习活动的指南和学习评价的依据。

教学大纲对原电池的原理作了C级要求,结合学生实际情况,确立本节教学目标如下:知识、技能:使学生理解原电池原理,掌握原电池的组成条件,了解原电池的用途;能力、方法:进一步培养学生利用实验发现问题、探究问题、解决问题的能力;情感、态度:通过探究学习,培养学生勇于探索的科学态度,渗透对立统一的辩证唯物主义观点。

教材处理一、重点、难点及确立依据依据教学大纲和考试说明的要求,结合学生的认知水平等确定本节课的重点为原电池的原理和组成条件,其中原电池的原理也是本节的难点。

二、教学内容的组织与安排为了便于教和学,我把演示实验改为学生实验,采用实验“铺垫”创设问题情境,把以往“照方抓药”式的验证性实验变为探索性实验。

在实验中留有“空白”、“开发区”,如在实验中要想验证是否有电流产生等问题,让学生自行设计实验,可用电流表、小闹钟、音乐卡等让学生亲自动手操作,领略创新成功的喜悦。

同时除实验外,还采用多媒体动画展示肉眼看不见的电子运动情况,这样可降低教学难度,增强教学的直观性。

教法与学法一、教法——探究法美国哈佛大学校长在世界大学校长论坛中讲过:“如果没有好奇心和纯粹的求知欲为动力,就不可能产生那些对社会和人类具有巨大价值的发明创造。

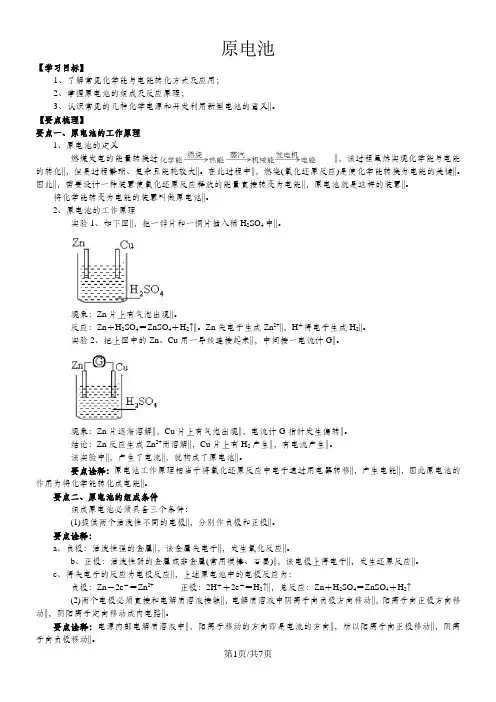

原电池【学习目标】1、了解常见化学能与电能转化方式及应用;2、掌握原电池的组成及反应原理;3、认识常见的几种化学电源和开发利用新型电池的意义||。

【要点梳理】要点一、原电池的工作原理1、原电池的定义燃煤发电的能量转换过程是||,该过程虽然实现化学能与电能的转化||,但是过程繁琐、复杂且能耗较大||。

在此过程中||,燃烧(氧化还原反应)是使化学能转换为电能的关键||。

因此||,需要设计一种装置使氧化还原反应释放的能量直接转变为电能||,原电池就是这样的装置||。

将化学能转变为电能的装置叫做原电池||。

2、原电池的工作原理实验1、如下图||,把一锌片和一铜片插入稀H2SO4中||。

现象:Zn片上有气泡出现||。

反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑||。

Zn失电子生成Zn2+||,H+得电子生成H2||。

实验2、把上图中的Zn、Cu用一导线连接起来||,中间接一电流计G||。

现象:Zn片逐渐溶解||,Cu片上有气泡出现||,电流计G指针发生偏转||。

结论:Zn反应生成Zn2+而溶解||,Cu片上有H2产生||,有电流产生||。

该实验中||,产生了电流||,就构成了原电池||。

要点诠释:原电池工作原理相当于将氧化还原反应中电子通过用电器转移||,产生电能||,因此原电池的作用为将化学能转化成电能||。

要点二、原电池的组成条件组成原电池必须具备三个条件:(1)提供两个活泼性不同的电极||,分别作负极和正极||。

要点诠释:a、负极:活泼性强的金属||,该金属失电子||,发生氧化反应||。

b、正极:活泼性弱的金属或非金属(常用碳棒、石墨)||,该电极上得电子||,发生还原反应||。

c、得失电子的反应为电极反应||,上述原电池中的电极反应为:负极:Zn-2e-=Zn2+正极:2H++2e-=H2↑||,总反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑(2)两个电极必须直接和电解质溶液接触||,电解质溶液中阴离子向负极方向移动||,阳离子向正极方向移动||,阴阳离子定向移动成内电路||。

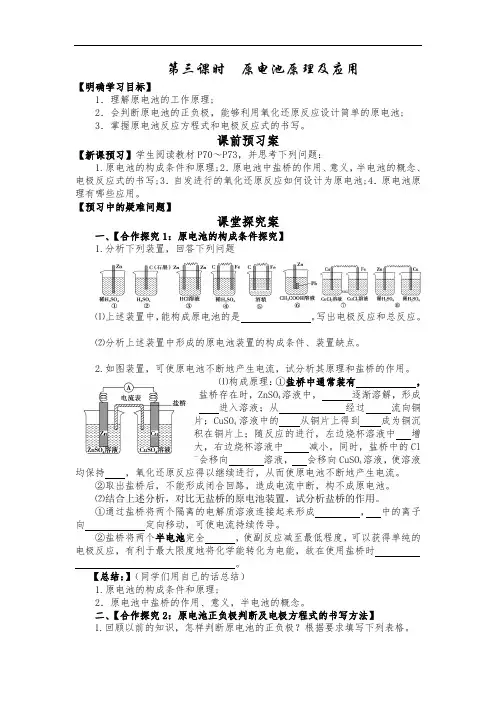

第三课时原电池原理及应用【明确学习目标】1.理解原电池的工作原理;2.会判断原电池的正负极,能够利用氧化还原反应设计简单的原电池;3.掌握原电池反应方程式和电极反应式的书写。

课前预习案【新课预习】学生阅读教材P70~P73,并思考下列问题:1.原电池的构成条件和原理;2.原电池中盐桥的作用、意义,半电池的概念、电极反应式的书写;3.自发进行的氧化还原反应如何设计为原电池;4.原电池原理有哪些应用。

【预习中的疑难问题】课堂探究案一、【合作探究1:原电池的构成条件探究】1.分析下列装置,回答下列问题⑴上述装置中,能构成原电池的是。

写出电极反应和总反应。

⑵分析上述装置中形成的原电池装置的构成条件、装置缺点。

2.如图装置,可使原电池不断地产生电流,试分析其原理和盐桥的作用。

⑴构成原理:①盐桥中通常装有,溶液中,逐渐溶解,形成盐桥存在时,ZnSO4进入溶液;从经过流向铜溶液中的从铜片上得到成为铜沉片;CuSO4积在铜片上;随反应的进行,左边烧杯溶液中增大,右边烧杯溶液中减小。

同时,盐桥中的Cl-会移向溶液,会移向CuSO溶液,使溶液4均保持,氧化还原反应得以继续进行,从而使原电池不断地产生电流。

②取出盐桥后,不能形成闭合回路,造成电流中断,构不成原电池。

⑵结合上述分析,对比无盐桥的原电池装置,试分析盐桥的作用。

①通过盐桥将两个隔离的电解质溶液连接起来形成,中的离子向定向移动,可使电流持续传导。

②盐桥将两个半电池完全,使副反应减至最低程度,可以获得单纯的电极反应,有利于最大限度地将化学能转化为电能,故在使用盐桥时。

【总结:】(同学们用自己的话总结)1.原电池的构成条件和原理;2.原电池中盐桥的作用、意义,半电池的概念。

二、【合作探究2:原电池正负极判断及电极方程式的书写方法】1.回顾以前的知识,怎样判断原电池的正负极?根据要求填写下列表格。

如下图所示装置,通过分析判断下列各组原电池的正负极,写出电极反应式和总方程式:2O,以KOH溶液为电解质溶液,电池的总反应为Zn+Ag2O+H2O===2Ag+Zn(OH)2。

必修二原电池工作原理

原电池,也称为原电池池电池或干电池,是一种常见的电化学电池,它将化学能转化为电能。

原电池由两个不同的金属电极和一种电解质组成。

在原电池中,负极(阴极)通常由锌(Zn)金属制成,而正

极(阳极)通常由二氧化锰(MnO2)等材料制成。

负极和正

极之间用一层电解质质地保持电中性。

当原电池接通电路后,化学反应开始发生。

在负极处,锌离子(Zn2+)氧化成锌离子,并释放出两个电子,电子则流过外

部电路向正极移动。

在正极处,二氧化锰受到电子的还原,形成锰离子(Mn3+),同时释放出一个氧原子。

这两个半反应共同导致了电荷转移,从而产生电流流动。

负极电子的流动和正极离子的流动构成了电池的电流。

在此过程中,原电池的化学反应会持续进行,直到负极的锌完全被消耗,正极的二氧化锰也几乎被消耗。

需要注意的是,原电池是一次性使用的电池,一旦负极的锌被用尽,电池将无法再产生电流。

当原电池的工作时间过长或电池被过度使用时,二氧化锰也可能过度被还原,导致电池损坏或失效。

总结起来,原电池工作的基本原理是通过负极的氧化反应和正极的还原反应,将化学能转化为电能,并产生电流流动。

高一化学必修2原电池专题work Information Technology Company.2020YEAR化学能与电能的转化—原电池专题1、概念:把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池。

2、原电池的工作原理:通过氧化还原反应(有电子的转移)把化学能转变为电能。

3、构成原电池的条件:(1)电极为导体且活泼性不同;(2)两个电极接触(导线连接或直接接触);(3)两个相互连接的电极插入电解质溶液构成闭合回路。

【例题分析】例1、在如图所示的8个装置中,属于原电池的是()A.①④ B.③④⑤C.④⑧D.②④⑥⑦4、电极名称及发生的反应:负极:较活泼的金属作负极,负极发生氧化反应,电极反应式:较活泼金属-ne-=金属阳离子负极现象:负极溶解,负极质量减少。

正极:较不活泼的金属或石墨作正极,正极发生还原反应,电极反应式:溶液中阳离子+ne-=单质正极的现象:一般有气体放出或正极质量增加。

5、原电池正负极的判断方法:①依据原电池两极的材料:较活泼的金属作负极(K、Ca、Na太活泼,不能作电极);较不活泼金属或可导电非金属(石墨)、氧化物(MnO2)等作正极。

②根据电流方向或电子流向:(外电路)的电流由正极流向负极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。

③根据内电路离子的迁移方向:阳离子流向原电池正极,阴离子流向原电池负极。

④根据原电池中的反应类型:负极:失电子,发生氧化反应,现象通常是电极本身消耗,质量减小。

正极:得电子,发生还原反应,现象是常伴随金属的析出或H2的放出。

6、原电池电极反应的书写方法:(i)原电池反应所依托的化学反应原理是氧化还原反应,负极反应是氧化反应,正极反应是还原反应。

因此书写电极反应的方法归纳如下:①写出总反应方程式。

②把总反应根据电子得失情况,分成氧化反应、还原反应。

③氧化反应在负极发生,还原反应在正极发生,反应物和生成物对号入座,注意酸碱介质和水等参与反应。

(ii)原电池的总反应式一般把正极和负极反应式相加而得。

原电池中主要的反应类型

(1)电极与电解质溶液中的电解质发生氧化还原反应。

例如锌、铜和稀硫酸,锌、铜和硫酸铜溶液都可以构成原电池,这些原电池的原理是锌、铜和稀硫酸及硫酸铜溶液能分别发生氧化还原反应。

铁、碳棒和三氯化铁溶液也能构成原电池,这是由于铁与三氯化铁能发生氧化还原反应:

Fe+2FeCl3===3FeCl2

(2)电极与电解质溶液中溶解的氧气等物质的反应。

如将铁和碳棒插入NaCl 溶液,铜和碳棒插入NaCl溶液,都有电流产生,这是因为发生了原电池反应:负极:2Fe-4e-===2Fe2+

正极:2H2O+O2+4e-===4OH-

负极:2Cu-4e-===2Cu2+

正极:2H2O+O2+4e-===4OH-

NaCl起着增强溶液导电性的作用,未形成原电池时,在常温下铁与水及铜与水都是不反应的。

但是,将锌和铜插入ZnCl2浓溶液中则不能构成产生电流的原电池,因为Zn2+的大量存在抑制锌的离子化,使氧化还原反应不易发生。

当然,要构成有实际意义的原电池,必须对电极材料、电解质溶液都有所选择。

1/ 1。

原电池教案(优秀6篇)高中化学必修二《原电池》教案篇一【教学目标】1、掌握原电池的构成条件,理解原电池的原理,能正确判断原电池的正负极,正确书写电极反应式、电池反应式,能根据氧化还原原理设计简单的原电池。

2、通过实验探究,体验科学探究的方法,学会分析和设计典型的原电池,提高实验设计、搜索信息、分析现象、发现本质和总结规律的。

3、在自主探究、合作交流中感受学习快乐和喜悦,增强学习的反思和自我评价能力,激发科学探索,培养科学态度和创新精神,强化环境保护意识以及事物间普遍联系、辨证统一的哲学观念。

【教学重点】原电池的构成条件【教学难点】原电池原理的理解;电极反应式的书写【教学手段】多媒体教学,学生实验与演示实验相结合【教学方法】实验探究教学法【课前准备】将学生分成几个实验小组,准备原电池实验仪器及用品。

实验用品有:金属丝、电流表、金属片、水果。

先将各组水果处理:A组:未成熟的橘子(瓣膜较厚),B组:成熟的橘子(将瓣膜、液泡搅碎),C组:准备两种相同金属片,D组:准备两种不同金属片。

【教学过程】[师]:课前我们先作个有趣的实验。

请大家根据实验台上的仪器和药品组装:将金属片用导线连接后插入水果中,将电流表串联入线路中,观察会有什么现象发生?(巡视各组实验情况)。

[师]:请大家总结:有什么现象发生?[生]:总结:出现两种结果:①电流表指针偏转②电流表指针不发生偏转[师]:电流表指针偏转说明什么?为什么会发生偏转?[生]:说明有电流产生。

[师]:这个装置就叫做原电池。

这节课我们共同研究原电池。

请大家列举日常使用的原电池都有哪些?[展示干电池]:我们日常使用的电池有下面几种,大家请看:[播放幻灯片]:化学电池按工作性质可分为:一次电池(原电池);二次电池(可充电电池)铅酸蓄电池。

其中:一次电池可分为:糊式锌锰电池、纸板锌锰电池、碱性锌锰电池、扣式锌银电池、扣式锂锰电池、扣式锌锰电池、锌空气电池、一次锂锰电池等。

高中化学教案《原电池》主题:原电池

一、教学目标:

1. 理解原电池的构造和工作原理;

2. 掌握原电池中正负极的原理及其化学反应;

3. 能够解释原电池在电化学方面的应用。

二、教学重点:

1. 原电池的构造和工作原理;

2. 原电池中的正负极化学反应。

三、教学内容:

1. 原电池的定义及构造;

2. 原电池的工作原理;

3. 原电池中正负极的化学反应。

四、教学过程:

1. 导入新知识:介绍原电池的定义及其在生活中的应用;

2. 学习原电池的构造及工作原理;

3. 分析原电池中正负极的化学反应;

4. 进行小组讨论,探讨原电池的优缺点及改进方向;

5. 总结课程内容,做一些相关练习。

五、教学评估:

1. 参与小组讨论,展示对原电池的理解;

2. 完成相关练习,检测对知识的掌握情况。

六、扩展阅读:

1. 《物理化学原理》;

2. 《化学电源》杂志。

七、小结:

原电池在电化学领域中有着重要的应用,通过本节课的学习,相信同学们已经掌握了原电池的构造和工作原理,以及其中的化学反应。

希望同学们能够进一步深入学习,将知识应用到实际生活和工作中。

全面认识原电池原电池是将化学能转化为电能的装置。

这种装置可以将氧化还原反应体系的能量储存起来,在这一装置中氧化反应和还原反应分别在两个不同的区域发生。

现结合氧化还原反应对教材中化学能转化为电能的实例——铜锌原电池的工作原理进行解读。

一、实验现象分析将锌片和铜片用导线连接(导线中间接入电流表),平行插入盛有稀硫酸的烧杯中,可以观察到:锌片逐渐溶解,铜片上有气泡冒出,电流表指针发生偏转。

二、实验现象解释锌片逐渐溶解,说明锌片失去电子;铜片上有气泡冒出,说明H+在铜片上得到电子生成氢气;电流表指针偏转,说明有电流产生。

三、工作原理解读对铜锌原电池的工作原理,可以结合电极上发生的氧化还原反应、电路中的电流方向以及电解质溶液中离子的迁移情况三个方面进行归纳。

1. 氧化还原反应情况在金属活动性顺序表中,锌排在氢之前,铜排在H以后,故金属活动性:锌大于铜,且锌可与酸反应置换出氢气,而铜不能。

铜锌原电池中(稀硫酸做电解质溶液),锌和铜用导线连接,锌与稀硫酸发生氧化还原反应:Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑。

锌片失去电子,发生氧化反应:Zn-2e-==Zn2+,Zn被氧化为Zn2+进入溶液中,电子经导线流入铜片,溶液中H+在铜片上得到电子,发生还原反应:2H++2e-==H2↑,H+被还原为H2。

综上分析,铜锌原电池利用的原理是氧化还原反应:Zn+H2SO4==ZnSO4+H2↑,氧化反应和还原反应在两个不同的区域发生,其中氧化反应在锌片上发生,还原反应在铜片上发生。

2. 电子和电流情况物理上规定电流的方向,是正电荷定向移动的方向。

因此电流的方向与电子流动方向相反。

电流输出的一极是电源的正极,而电流流入的一极是电源的负极。

铜锌原电池中电子从锌片流出经导线流入铜片,因此电流是从铜片流出经导线流入锌片,因此锌片作为负极,铜片作为正极。

需要注意的是电池内部电流从锌片(负极)经电解质溶液流入铜片(正极)。

3. 离子迁移情况根据正电荷定向移动的方向是电流的方向,铜锌原电池内部电流从负极流入正极,因此铜锌原电池中电解质溶液中离子的迁移方向为:H+和Zn2+向正极(铜片)迁移,SO42-向负极(锌片)迁移。

高中化学必修二《原电池》教案高中化学必修二《原电池》教案(通用5篇)作为一名教学工作者,编写教案是必不可少的,教案是备课向课堂教学转化的关节点。

那么优秀的教案是什么样的呢?以下是店铺精心整理的高中化学必修二《原电池》教案,欢迎大家分享。

高中化学必修二《原电池》教案篇1一、探究目标体验化学能与电能相互转化的探究过程二、探究重点初步认识原电池概念、原理、组成及应用。

三、探究难点通过对原电池实验的研究,引导学生从电子转移角度理解化学能向电能转化的本质,以及这种转化的综合利用价值。

四、教学过程【引入】电能是现代社会中应用最广泛,使用最方便、污染最小的一种二次能源,又称电力。

例如,日常生活中使用的手提电脑、手机、相机、摄像机……这一切都依赖于电池的应用。

那么,电池是怎样把化学能转变为电能的呢?我们这节课来一起复习一下有关原电池的相关内容。

【板书】4.1 原电池一、原电池实验探究讲:铜片、锌片、硫酸都是同学们很熟悉的物质,利用这三种物质我们再现了1799年意大利物理学家----伏打留给我们的历史闪光点!【实验探究】(铜锌原电池)实验步骤现象1、锌片插入稀硫酸2、铜片插入稀硫酸3、锌片和铜片上端连接在一起插入稀硫酸【问题探究】1、锌片和铜片分别插入稀硫酸中有什么现象发生?2、锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,现象又怎样?为什么?3、锌片的质量有无变化?溶液中c (H+)如何变化?4、锌片和铜片上变化的反应式怎样书写?5、电子流动的方向如何?讲:我们发现检流计指针偏转,说明产生了电流,这样的装置架起了化学能转化为电能的桥梁,这就是生活中提供电能的所有电池的开山鼻祖----原电池。

【板书】(1)原电池概念:学能转化为电能的装置叫做原电池。

问:在原电池装置中只能发生怎样的化学变化?学生:Zn+2H+=Zn2++H2↑讲:为什么会产生电流呢?答:其实锌和稀硫酸反应是氧化还原反应,有电子的转移,但氧化剂和还原剂热运动相遇发生有效碰撞电子转移时,由于分子热运动无一定的方向,因此电子转移不会形成电流,而通常以热能的形式表现出来,激烈的时候还伴随有光、声等其他的形式的能量。

第11讲原电池的工作原理一、原电池的基本概念1.概念:原电池是将化学能转化为电能的装置。

2.本质:氧化反应和还原反应分别在两个不同的区域进行。

3.电极:(1)负极:________电子,发生________反应;(2)正极:________电子,发生________反应。

4.构成原电池的条件:(1)自发进行的氧化还原反应;(2)两个活动性不同的电极;(3)电解质溶液(或熔融电解质);(4)形成闭合回路。

【答案】失去氧化得到还原二、锌铜原电池的工作原理22三、盐桥的作用(1)形成闭合回路;(2)平衡电荷,使溶液呈电中性;(3)避免电极与电解质溶液直接反应,减少电流的衰减,提高原电池的工作效率。

四、原电池的应用1.比较金属活动性两种金属分别作原电池的两极时,一般作负极的金属比正极的金属活泼。

2.加快氧化还原反应的速率一个氧化还原反应,构成原电池时的反应速率比直接接触的反应速率快。

3.设计原电池理论上,任何一个自发的氧化还原反应,都可以设计成原电池。

利用原电池原理设计和制造原电池,可以将化学能直接转化为电能。

题型一:原电池的工作原理【例1】理论上不能设计为原电池的化学反应是() A .CH 4 + 2O 2=====点燃 CO 2 + 2H 2OB .2FeCl 3 + Fe === 3FeCl 2C .2Al + 2NaOH + 2H 2O === 2NaAlO 2 + 3H 2↑D .HNO 3 + NaOH=== NaNO 3 + H 2O【答案】D【变1】下列关于原电池的叙述,正确的是( )A .构成原电池的正极和负极材料必须是两种活动性不同的金属B .原电池是将化学能转变为电能的装置C .在原电池中,电子流出的一极是负极,该电极被还原D .原电池放电时,电流的方向是从负极到正极【答案】B【例3】下图是Zn 和Cu 形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,记录如下:① Zn 为正极,Cu 为负极;② H + 向负极移动;③电子流动方向,从Zn 经外电路流向Cu ; ④ Cu 极上有H 2产生;⑤若有1 mol 电子流过导线,则产生0.5 mol H 2;⑥正极的电极反应式为Zn - 2e - === Zn 2+。

新苏教版高一化学必修二《原电池》教学设计

一、设计思想

本节课的教材依据是苏教版高一年级必修二专题二第三单元《化学能与电能的转化》。

原电池是把电能转化为化学能的一种装置,也是化学与能源相联系的很关键的内容,这些知识不但能让学生大开眼界,而且还能为环境、能源与可持续发展提供良好的教学内涵,所以这部分知识是应该以全新的教学理念进行这部分知识的学习。

在设计本节课教学时遵循新课改的理念,引导学生从一个水果电池引入电池的内容,这样能激起学生对本节课的好奇心,可以达到教学创设情境的需要。

在上课过程中,注重与学生的沟通和交流,让课堂成为学生自主设计和自主学习、自主探究的环境。

本节课主体采用“搜集相关知识—实验操作—分析讨论—得出结论”的学习方法,在实验探究中学习原电池的概念及构成条件。

让学生在“做中学”。

二、教学目标

1.知识与能力:了解能源与化学能之间的关系;能设计简单的原电池。

2.过程与方法:利用实验探究方法学习原电池的原理;结合生产、生活实际,学习原电池原理在生产、生活中的实际运用。

3.情感态度与价值观:让学生能够感觉到能源危机,能认识到自己的行为对环境的作用。

三、教学重点

原电池的工作原理。

四、教学难点

原电池的形成条件及电极反应;

电子流向和电流方向。

五、教学手段

讲授、演示实验、学生分组实验、多媒体辅助教学

六、课前准备

教师制作课件、准备实验

学生做好适当预习准备

七、教学流程

1、实验探究,体现自主研究性学习

本节课采用实验探究式教学,既符合化学的学科特点,也符合学生的心理和思维的发展特点。

在探究活动中引导学生逐步突破由认识,形成新认识,这样得出的结论学生才能真正理解和牢固掌握。

实验探究是让学生在具体实验事实的基础上分析问题得出结论,符合学生的思维特点,有利于在形象思维的基础上发展学生的抽象思维。

但学生的抽象思维和探索能力毕竟还处于初级阶段,尚不成熟,这就决定了他们还不能成为完全独立的探索主体,探索活动需要在教师的组织引导下,有目的有计划地进行。

教师的作用是“引导和启发”,即引导学生独立思考,主动探索,当学生的思考和探索遇到困难时,及时给予启发,提示,点拨,以帮助学生顺利地开展实验探索活动,既不是灌输也不能放任自流,而是放手、放开。

2、精心准备,在磨练中不断提高自身的素质

由于本节课采取讨论式和学生实验探究的教学模式,课堂组织尤为重要。

要求教师对学生有较准确的了解和把握,在课堂上教师要根据学生的回答随时调整课堂的节奏,这样才能得到好的效果。

因此,要求教师在课前要精心准备,多方听取意见,不断磨合,这样才能上好一节课,同时也使我深刻体会到提高课堂教学的有效性重在积极思考和平时的积累。