化学物质及其变化知识点总结

- 格式:doc

- 大小:198.00 KB

- 文档页数:7

高中化学:物质及其变化知识点高中化学:物质及其变化知识点知识要点:一、物质的分类1.按组成分类2.按是否发生电离分类二、分散系相关概念1.分散系:一种物质(或几种物质)以粒子形式分散到另一种物质里所形成的混合物,统称为分散系。

2.分散质:分散系中分散成粒子的物质。

3.分散剂:分散质分散在其中的物质。

4.分散系的分类:当分散剂是水或其他液体时,可以按照分散质粒子的大小来分类,分为溶液、胶体和浊液。

分散质粒子直径小于1nm的分散系叫溶液,在1nm~100nm之间的叫胶体,而分散质粒子直径大于100nm的叫做浊液。

三、胶体1.胶体的定义:分散质粒子直径大小在10^-9~10^-7m之间的分散系。

2.根据分散质微粒组成的状况分类:粒子胶体、气溶胶、液溶胶、固溶胶。

3.胶体的制备:物理方法(机械法、溶解法)和化学方法(水解促进法、复分解反应法)。

4.胶体的性质:删除了比较几种分散系的不同的部分,因为文章中没有具体比较的内容。

改写了部分句子,使其更加清晰易懂。

丁达尔效应是一种物理现象,是粒子对光散射作用的结果。

当光照射胶粒上时,胶粒将光从各个方面全部反射,胶粒即成一小光源,故可明显地看到由无数小光源形成的光亮“通路”。

XXX现象产生的原因是因为胶体微粒直径大小恰当。

只有胶体微粒直径大小恰当时,才会出现丁达尔现象。

丁达尔效应常用于鉴别胶体和其他分散系。

布朗运动是胶体稳定的原因之一。

在胶体中,由于胶粒在各个方向所受的力不能相互平衡而产生的无规则的运动,称为XXX运动。

电泳是在外加电场的作用下,胶体的微粒在分散剂里向阴极(或阳极)作定向移动的现象。

胶体具有稳定性的重要原因是同一种胶粒带有同种电荷,相互排斥,另外,胶粒在分散力作用下作不停的无规则运动,使其受重力的影响有较大减弱,两者都使其不易聚集,从而使胶体较稳定。

胶粒带电荷的原因是胶体中单个胶粒的体积小,因而胶体中胶粒的表面积大,具备吸附能力。

胶体的提纯可采用渗析法来提纯胶体。

第二章化学物质及其变化知识清单一、物质的分类1. 元素的存在形式有两种,分别是什么?游离态(单质)、化合态(化合物)2.从熔沸点角度看,纯净物和混合物有何差别?纯净物有固定的熔沸点,混合物没有3.只含一种元素的物质一定是纯净物吗?不一定;如氧气与臭氧、石墨与金刚石组成的都是混合物4.从与酸或碱反应的情况看,氧化物是如何分类的。

酸性氧化物:与碱反应生成盐和水的氧化物(如CO2、SO2、SO3、P2O5)碱性氧化物:与酸反应生成盐和水的氧化物(如Na2O、CaO)不成盐氧化物:既不与酸反应,也不与碱反应的氧化物(如CO、NO)5.酸性氧化物一定是非金属氧化物吗?不一定,如Mn2O7非金属氧化物一定是酸性氧化物吗?不一定,如CO、NO碱性氧化物一定是金属氧化物吗?是金属氧化物一定是碱性氧化物吗?不一定,如Al2O3、Mn2O76.酸碱盐是如何定义和再分类的?酸的定义:在水溶液中电离出的阳离子都是H+的化合物。

酸可以分为强酸与弱酸;或含氧酸与无氧酸;或一元酸与多元酸;或氧化性酸与非氧化性酸等;碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全是OH-的化合物。

碱可以分为强碱与弱碱;或一元碱与多元碱等。

盐的定义:由金属阳离子(或铵根离子)与酸根离子组成的化合物盐可以分为正盐与酸式盐;或可溶性盐与难容性盐等盐的溶解性:钾钠硝铵全都溶,盐酸不溶银亚汞;硫酸难容钡和铅,碳酸只溶钾钠铵;钙银硫酸盐微溶;亚硫酸盐似碳酸。

7. 常见物质俗名和化学式生石灰:CaO 熟石灰:Ca(OH)2 石灰石:CaCO3碱石灰:CaO+NaOH烧碱(苛性钠):NaOH 纯碱(苏打):Na2CO3小苏打:NaHCO38.分散系如何分类的?分类的标准是什么?分散系分为溶液、胶体和浊液;分类的标准是分散质粒子的直径大小:其中小于1-100nm属于溶液,1-100nm之间的属于胶体,大于100nm的属于浊液。

9.常见的胶体有哪些?云、烟、雾、牛奶、豆浆、河水、血液、有色玻璃等10.胶体有哪些性质?丁达尔效应、聚沉、电泳、渗析使胶体聚沉的方法有哪些?加热、搅拌、加入电解质溶液、加入胶粒带相反电荷的胶体。

化学知识点:化学物质及其变化篇一:化学物质及其变化知识梳理一.物质的分类1.分类(1)交叉分类法分类的标准不同,分类的结果不同。

同一事物,从不同角度进行分类,会得到不同的分类结果,一类物质可能有多种不同的树状分类法,各种树状分类法间的交叉现象在所难免,这就是交叉分类法(2)树状分类法2.一般既能与酸反应又能与碱反应的物质有:单质Al 氧化物Al2O3 氢氧化物Al(OH)3盐:包括多元弱酸的酸式盐和弱酸弱碱盐两种情况,如NaHCO3、NH4HCO3、NH4HS、(NH4)2S等;氨基酸如甘氨酸、丙氨酸等。

特殊情况还有:单质Zn及其形成的ZnO、Zn(OH)23.分散系(1)分散系:把一种或多种物质分散在另一种(或多种)物质里所得到的体系。

(4)胶体粒子具有相对较大的表面积,能吸附离子而带电荷,所以胶体粒子带电。

同种胶体粒子带同种电荷,互相排斥不易聚大而稳定存在,胶粒小,可被溶剂分子冲击不停地运动,不易下沉或上浮胶体根据分散质微粒组成可分为粒子胶体(如Fe(OH)3胶体,AgI胶体等)和分子胶体[如淀粉溶液,蛋白质溶液(习惯仍称其溶液,其实分散质微粒直径已达胶体范围),只有粒子胶体的胶粒带电荷,故可产生电泳现象。

整个胶体仍呈电中性,所以在外电场作用下作定向移动的是胶粒而非胶体。

金属氧化物、金属氢氧化物胶粒吸附阳离子而带正电荷,如Al(OH)3、Fe(OH)3胶体;非金属氧化物、金属硫化物、硅酸及土壤,如H2SiO3、As2S3胶体吸附阴离子而带有负电荷;淀粉胶粒不带电。

(5)净化胶体的方法——渗析法将胶体放入半透膜袋里,再将此袋放入水中,胶粒不能透过半透膜,而分子、离子可以透过半透膜,从而使杂质分子或离子进入水中而除去。

(6)胶体的应用①用丁达尔现象区别胶体与溶液。

但不能区分胶体与浊液,因为浊液中往往有胶体存在。

②胶体凝聚的应用:制豆腐;墨水不能混用;利用明矾净水;不同血型的人不能相互输血;工业制皂的盐析;解释江河入海口三角洲的形成原理;土壤的保肥作用。

新课标化学必修1第二章《化学物质及其变化》知识点1.分类是学习和研究化学物质及其变化的一种常用的方法。

运用分类的方法不仅能使有关的化学物质及其变化的知识系统化,还可以通过分门别类的研究,发现物质及其变化的规律。

2.简单分类法就是把大量事物按照事先设定的标准进行分类的方法,它是人们最熟悉、也是最方便的一种工作方法。

意义:当分类的标准确定过后,同类中的事物在某些方面的相似性可以帮助我们做到举一反三;对于不同类事物的了解使我们做到由此及彼。

3.交叉分类法:为了弥补一种分类方法的局限性,人们在认识事物时从不同的角度设定不同的标准对同一事物进行认识,这种方法叫交叉分类法。

例1:对班级学生采用交叉分类法,有利于全面了解学生,便于班级的管理,其分类标准和意义如下:(1)按性别分:男生、女生。

意义:①男女生体能不同,劳动分工不同,运动会报名分男子组和女子组。

②男女生生理特征不同,剧烈活动要考虑女生的特殊例假。

③男女生的思维特点和个性心理不同,分班时尽量考虑男生女生的均衡性,以形成优势互补。

④男女生身材特点不同,审美情趣不同,夏季校服的设计要考虑男生女生的区别。

(2)按学习成绩、平时表现分:学优生、学困生。

意义:抓学优生保升学率,抓学困生保稳定,控制学生流失率,抓两头带中间,保整体进步。

(3)按高考发展方向分:文史类、理工类、艺体特长类、保送类、意义:不同类别的学生,在学习时侧重点不同,老师要求也不同,将来发展方向也不同。

(4)按是否承担社会工作分:干部、群众意义:干部与群众在责、权、利三方面都不会相同,干部的锻炼机会更多些、责任更大些、有机会参与优秀干部的评选,群众则没有。

(5)按政治面貌分:团员、群众意义:团员的政治觉悟要更高些,学校活动参与得更主动些,表现更优秀些,活动效果老师更放心些。

(6)按家长工作单位分:城市的(管局的、油公司的、炼化的、石化的、市政的)、农村的、招商的意义:根据家长的工作单位和收入情况对学生进行理财教育,避免奢侈浪费,养成节约的好习惯,对城市低保护、农村低收入家庭进行政策性照顾,实现胡锦涛主席“学有所教”的十七大目标。

第一章第1节物质的变化1、物理变化与化学变化:区别:。

联系:物质发生化学变化的同时一定伴随着物理变化,但发生物理变化时一定不发生化学变化。

2、探究物质变化的基本方法:观察和实验。

3、物质变化的证据:颜色、气味或味道的改变、状态的改变、沉淀生成、气体产生等。

4、白色硫酸铜粉末遇水变色,检验的存在。

检验Fe3+的存在可用溶液,观察到溶液呈色。

第2节物质的酸碱性1、电离:一些物质在水溶液或融化状态下电离成的过程。

2、酸:一些物质电离时,生成的的化合物。

HCl== H2SO4 == HNO3==3、常见的酸:盐酸 HCl 硫酸H2SO4硝酸HNO3碳酸H2CO3磷酸H3PO4醋酸CH3COOH4、检验物质酸碱性和测定溶液的酸碱度:(1)检验物质酸碱性:(2)测定溶液的酸碱度(最常用、最简单的方法):。

5、酸性溶液能使紫色石蕊变,无色酚酞色;碱性溶液能使紫色石蕊变,无色酚酞色。

6、是反映物质酸碱性强弱的指标,它的范围通常在之间。

PH ,溶液呈中性; PH越,酸性越强;PH越,碱性性越强。

7、PH试纸使用方法:用洁净的玻璃棒取被测试的溶液,在PH试纸上,将显示的颜色与对照,从而确定被测溶液的。

第3节常见的酸(一)酸的个性1、盐酸HCl:盐酸是气体的水溶液,具有性,挥发出的气体在瓶口遇形成而出现。

浓盐酸敞口放置会使质量,浓度。

工业盐酸因常含Fe3+而显黄色。

2、硫酸H2SO4:浓硫酸有很强的腐蚀性,皮肤不慎沾上浓硫酸后,应立即用去,再用大量的水冲洗,最后用溶液冲洗。

浓硫酸的性:使纸上字迹变黑。

浓硫酸还具有性,可用作氧气、二氧化碳等气体的干燥剂。

浓硫酸的稀释:将沿着烧杯内壁慢慢倒入中,并不断用玻璃棒,使产生的热量迅速散失。

极易溶于水放出大量的热。

(二)酸的通性1、酸使指示剂变色:能使紫色石蕊变,无色酚酞色;2、酸 + 碱 ===== 盐 + 水硫酸与氢氧化铜反应的现象:化学反应方程式:3、酸 + 某些盐 ===== 新盐 + 新酸2HCl + CaCO3==== (实验室制取CO2)HCl + AgNO3 ==== (用AgNO3溶液和稀硝酸检验盐酸)现象:H2SO4 + BaCl2 ==== (用BaCI2溶液和稀硝酸检验硫酸)现象:4、酸 + 金属氧化物 ==== 盐 + 水HCl+ Fe2O3==== (用稀盐酸清除铁锈,铁锈溶解,形成色溶液)H2SO4+ CuO ==== (现象:)5、酸 + 某些金属 ==== 盐 + 氢气Fe + 2HCl ==== Zn + H2SO4====现象:第4节常见的碱1、碱:一些物质电离时,生成的的化合物。

第二章 化学物质及其变化第一讲 物质的组成、性质和分类考点1 物质的组成与分类一、元素、微粒及物质间的关系1.宏观上物质是由元素组成的,微观上物质是由分子、原子或离子构成的。

2.元素:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称。

3.元素与物质的关系元素A――→组成⎩⎪⎨⎪⎧单质:只由一种元素组成的纯净物化合物:由多种元素组成的纯净物4.元素在物质中的存在形态(1)游离态:元素以单质形式存在的状态。

(2)化合态:元素以化合物形式存在的状态。

5.混合物和纯净物(1)纯净物:由同种单质或化合物组成的物质。

(2)混合物:由几种不同的单质或化合物组成的物质。

6.同素异形体(1)同种元素形成的不同单质叫同素异形体。

同素异形体的形成有两种方式:①原子个数不同 ,如O 2和O 3;②原子排列方式不同,如金刚石和石墨。

(2)同素异形体之间的性质差异主要体现在物理性质上,同素异形体之间的转化属于化学变化,但不属于氧化还原反应。

7.元素、微粒及物质间的关系图二、物质的分类1.交叉分类法——从不同角度对物质进行分类(如图为氧化物的分类)2.树状分类法——按不同层次对物质进行逐级分类,各层之间属于包含关系。

考点2物质的性质与变化一、物质的性质与变化二、单质、氧化物、酸、碱、盐的转化关系1.理解物质转化关系图2.形成转化关系一条线:(氢化物→)单质→氧化物→酸或碱→盐。

三、化学反应的分类化学反应⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧按反应物、生成物种类及数目多少分为⎩⎪⎨⎪⎧化合反应分解反应置换反应复分解反应按反应中有无离子参与分为⎩⎪⎨⎪⎧离子反应非离子反应按反应中有无电子转移分为⎩⎪⎨⎪⎧氧化还原反应非氧化还原反应按反应进行的程度和方向分为⎩⎪⎨⎪⎧可逆反应不可逆反应按反应的能量变化分为⎩⎪⎨⎪⎧吸热反应放热反应四、物质变化中的“三馏”“四色”“五解”和“十八化”归类考点3分散系与胶体一、分散系1.概念:把一种(或多种)物质(分散质)分散在另一种(或多种)物质(分散剂)中所得到的体系。

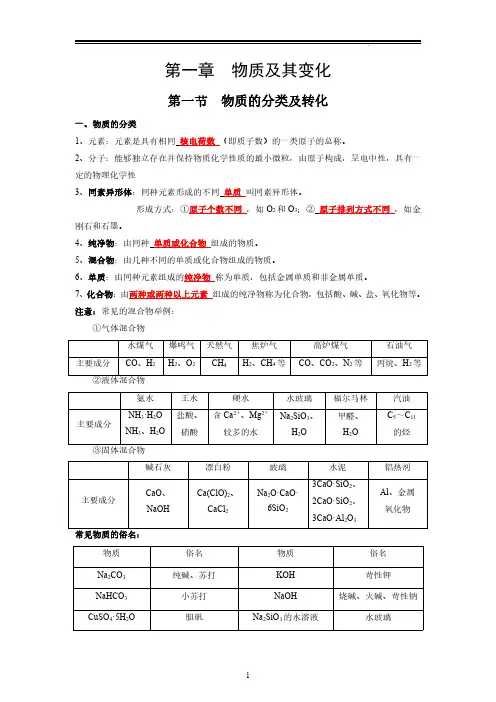

第一章物质及其变化第一节物质的分类及转化一、物质的分类1、元素:元素是具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称。

2、分子:能够独立存在并保持物质化学性质的最小微粒,由原子构成,呈电中性,具有一定的物理化学性3、同素异形体:同种元素形成的不同单质叫同素异形体。

形成方式:①原子个数不同,如O2和O3;②原子排列方式不同,如金刚石和石墨。

4、纯净物:由同种单质或化合物组成的物质。

5、混合物:由几种不同的单质或化合物组成的物质。

6、单质:由同种元素组成的纯净物称为单质,包括金属单质和非金属单质。

7、化合物:由两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物,包括酸、碱、盐、氧化物等。

注意:常见的混合物举例:①气体混合物水煤气爆鸣气天然气焦炉气高炉煤气石油气主要成分CO、H2H2、O2CH4H2、CH4等CO、CO2、N2等丙烷、H2等②液体混合物碱石灰漂白粉玻璃水泥铝热剂主要成分CaO、NaOHCa(ClO)2、CaCl2Na2O·CaO·6SiO23CaO·SiO2、2CaO·SiO2、3CaO·Al2O3Al、金属氧化物常见物质的俗名:物质俗名物质俗名Na2CO3纯碱、苏打KOH苛性钾NaHCO3小苏打NaOH烧碱、火碱、苛性钠CuSO4·5H2O胆矾Na2SiO3的水溶液水玻璃FeSO4·7H2O绿矾CH4天然气、沼气KAl(SO4)2·12H2O明矾CH3CH2OH酒精CaCO3石灰石C6H12O6葡萄糖或果糖CaO生石灰C12H22O11蔗糖或麦芽糖Ca(OH)2熟石灰、消石灰(C6H10O5)n淀粉或纤维素NaCl食盐CO(NH2)2尿素CaSO4·2H2O生石膏2CaSO4·H2O熟石膏8、分类的方法(1)树状分类法:根据对象的共同点和差异,将对象分为不同的种类,而且形成具有一定从属关系的不同等级系统的一种分类方法。

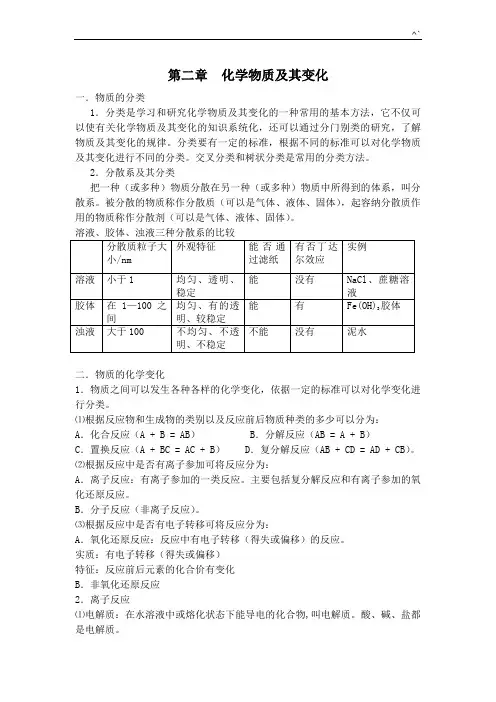

第二章化学物质及其变化一.物质的分类1.分类是学习和研究化学物质及其变化的一种常用的基本方法,它不仅可以使有关化学物质及其变化的知识系统化,还可以通过分门别类的研究,了解物质及其变化的规律。

分类要有一定的标准,根据不同的标准可以对化学物质及其变化进行不同的分类。

交叉分类和树状分类是常用的分类方法。

2.分散系及其分类把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系,叫分散系。

被分散的物质称作分散质(可以是气体、液体、固体),起容纳分散质作用的物质称作分散剂(可以是气体、液体、固体)。

溶液、胶体、浊液三种分散系的比较二.物质的化学变化1.物质之间可以发生各种各样的化学变化,依据一定的标准可以对化学变化进行分类。

⑴根据反应物和生成物的类别以及反应前后物质种类的多少可以分为:A.化合反应(A + B = AB) B.分解反应(AB = A + B)C.置换反应(A + BC = AC + B) D.复分解反应(AB + CD = AD + CB)。

⑵根据反应中是否有离子参加可将反应分为:A.离子反应:有离子参加的一类反应。

主要包括复分解反应和有离子参加的氧化还原反应。

B.分子反应(非离子反应)。

⑶根据反应中是否有电子转移可将反应分为:A.氧化还原反应:反应中有电子转移(得失或偏移)的反应。

实质:有电子转移(得失或偏移)特征:反应前后元素的化合价有变化B.非氧化还原反应2.离子反应⑴电解质:在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物,叫电解质。

酸、碱、盐都是电解质。

酸:电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物碱:电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物。

盐:电离时生成金属离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物。

在水溶液中或熔化状态下都不能导电的化合物,叫非电解质。

注意:①电解质、非电解质都是化合物,不同之处是在水溶液中或融化状态下能否导电。

②电解质的导电是有条件的:电解质必须在水溶液中或熔化状态下才能导电。

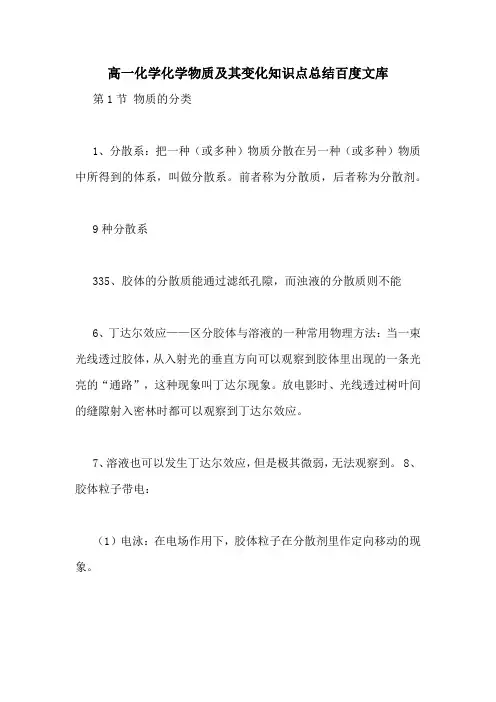

高一化学化学物质及其变化知识点总结百度文库第1节物质的分类1、分散系:把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系,叫做分散系。

前者称为分散质,后者称为分散剂。

9种分散系335、胶体的分散质能通过滤纸孔隙,而浊液的分散质则不能6、丁达尔效应——区分胶体与溶液的一种常用物理方法:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象。

放电影时、光线透过树叶间的缝隙射入密林时都可以观察到丁达尔效应。

7、溶液也可以发生丁达尔效应,但是极其微弱,无法观察到。

8、胶体粒子带电:(1)电泳:在电场作用下,胶体粒子在分散剂里作定向移动的现象。

★Fe(OH)3胶体的电泳:在电极两端加上直流电压后,带有正电荷的Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,阴极附近颜色逐渐加深,阳极附近颜色逐渐变浅。

(2)聚沉:向胶体中加入少量电解质溶液后,加入的阳离子(或阴离子)中和了胶体粒子所带的电荷,使胶体粒子聚集成为较大的颗粒,从而形成沉淀从分散剂里析出,这个过程叫做聚沉。

带有相反电荷的胶体粒子相混合时,也会发生聚沉。

★聚沉后的胶体若仍包含着大量分散剂,就成为半固态的凝胶态,如豆腐、肉冻、果冻。

(3)应用:★利用胶体粒子带电的性质,除去胶体体系中的有害物质,如工厂中的静电除尘装置。

★存在于污水中的胶体物质,常用投加明矾、硫酸铁等电解质的方法进行处理。

(十二水合硫酸铝钾,又称白矾,KAl(SO4)2·12H2O,明矾溶于水后电离产生了Al3+,Al3+与水电离产生的OHˉ结合生成了氢氧化铝,氢氧化铝胶体粒子带有正电荷,与带负电的泥沙胶粒相遇,彼此电荷被中和。

失去了电荷的胶粒,很快就会聚结在一起,粒子越结越大,终于沉入水底。

这样,水就变得清澈干净了。

)★胶体化学应用于制备纳米材料。

第2节离子反应1、电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

2、电离:酸、碱、盐在水溶液中能够导电,是因为它们在溶液里发生了电离,产生了能够自由移动的离子。

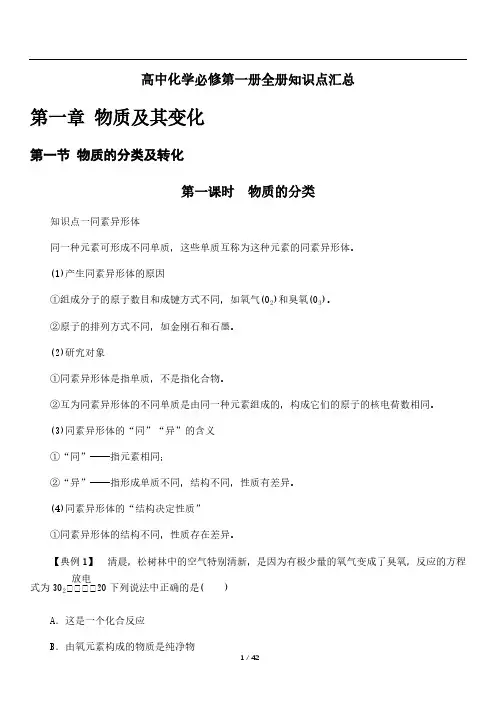

高中化学必修第一册全册知识点汇总第一章 物质及其变化第一节 物质的分类及转化第一课时 物质的分类知识点一同素异形体同一种元素可形成不同单质,这些单质互称为这种元素的同素异形体。

(1)产生同素异形体的原因①组成分子的原子数目和成键方式不同,如氧气(O 2)和臭氧(O 3)。

②原子的排列方式不同,如金刚石和石墨。

(2)研究对象①同素异形体是指单质,不是指化合物。

②互为同素异形体的不同单质是由同一种元素组成的,构成它们的原子的核电荷数相同。

(3)同素异形体的“同”“异”的含义①“同”——指元素相同;②“异”——指形成单质不同,结构不同,性质有差异。

(4)同素异形体的“结构决定性质”①同素异形体的结构不同,性质存在差异。

【典例1】 清晨,松树林中的空气特别清新,是因为有极少量的氧气变成了臭氧,反应的方程式为3O 2 放电2O 下列说法中正确的是( ) A .这是一个化合反应B .由氧元素构成的物质是纯净物C.产生的臭氧与氧气是氧元素的同素异形体D.这个反应属于物理变化[思路启迪] 解答该题时一定要注意以下关键点:(1)同素异形体的物理性质不同,化学性质有的相似,有的相差较大,同素异形体间的转化是化学变化。

(2)由同种元素组成的物质可能是纯净物中的单质,也可能是同素异形体组成的混合物。

[解析] 氧气与臭氧的转化只有一种反应物,所以不属于化合反应,A项错误;由氧元素可形成O2、O3两种单质,当O2与O3混合时不属于纯净物,B项错误;O2、O3均为氧元素的同素异形体,C项正确;O2与O3属于不同物质,所以该过程为化学变化,D项错误。

[答案] C规律总结对同素异形体概念的理解(1)组成元素:只含有一种元素。

(2)物质类别:互为同素异形体的只能是单质。

(3)性质关系:同素异形体之间的物理性质有差异,但化学性质相似。

(4)相互转化:同素异形体之间的转化属于化学变化。

(5)同素异形体之间的转化既有单质参加,又有单质生成,但没有涉及化合价的变化。

物质及其变化知识点

以下是 8 条物质及其变化知识点:

1. 物质的状态那可是相当有趣呀!就像水,它可以是液态的,能在河里欢快地流淌,要是温度一低,嘿,它就变成固态的冰啦!而加热呢,又会变成气态的水蒸气,飘到空中去!这不就是物质状态的奇妙变化嘛!

2. 化学反应就像是一场神奇的魔法秀哟!你看铁在潮湿的空气中会生锈,那原本闪亮的铁慢慢就变得锈迹斑斑了,这多让人惊讶呀!

3. 酸碱中和反应啊,可别小看它!比如胃酸过多的时候,吃点小苏打片,酸碱一中和,胃就舒服多啦,是不是很神奇呢?

4. 物质的燃烧,哇哦,这可是很厉害的变化呢!木头燃烧能给我们带来温暖和光明,但要是不小心,也会引发火灾呢,可得小心对待它呀!

5. 分解反应也很有意思呀!像碳酸受热会分解成二氧化碳和水,你说奇妙不奇妙?

6. 物质的溶解也是一种变化呢!把盐放到水里,不一会儿就消失不见啦,但水却变咸了,真的很神奇吧!

7. 氧化反应可是时刻都在发生哟!切开的苹果没多久就变色了,这就是被氧化了呀,你说时间怎么这么快就改变了它呢?

8. 还原反应其实也离我们很近呢!比如用一氧化碳还原氧化铜,能把氧化铜变成铜,这过程多让人着迷呀!

我的观点结论就是:物质及其变化真的是充满了无数的奥秘和惊喜,等待着我们去不断探索和发现呀!。

高一化学知识点总结(物质及其变化)学习化学要学会整合知识点。

把需要学习的信息、掌握的知识分类,做成思维导图或知识点卡片,会让你的大脑、思维条理清醒,今天小编在这给大家整理了高一化学知识点总结,接下来随着小编一起来看看吧!高一化学知识点总结第二章化学物质及其变化第一节物质的分类1、掌握两种常见的分类方法:交叉分类法和树状分类法。

2、分散系及其分类:(1)分散系组成:分散剂和分散质,按照分散质和分散剂所处的状态,分散系可以有9种组合方式。

(2)当分散剂为液体时,根据分散质粒子大小可以将分散系分为溶液、胶体、浊液。

(1)常见胶体:Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、血液、豆浆、淀粉溶液、蛋白质溶液、有色玻璃、墨水等。

(2)胶体的特性:能产生丁达尔效应。

区别胶体与其他分散系常用方法丁达尔效应。

胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子大小。

(3)Fe(OH)3胶体的制备方法:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续加热至体系呈红褐色,停止加热,得Fe(OH)3胶体。

第二节离子反应一、电解质和非电解质电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物。

1、化合物非电解质:在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物。

(如:酒精[乙醇]、蔗糖、SO2、SO3、NH3、CO2等是非电解质。

)(1)电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。

(2)酸、碱、盐和水都是电解质(特殊:盐酸(混合物)电解质溶液)。

(3)能导电的物质不一定是电解质。

能导电的物质:电解质溶液、熔融的碱和盐、金属单质和石墨。

电解质需在水溶液里或熔融状态下才能导电。

固态电解质(如:NaCl晶体)不导电,液态酸(如:液态HCl)不导电。

2、溶液能够导电的原因:有能够自由移动的离子。

3、电离方程式:要注意配平,原子个数守恒,电荷数守恒。

如:Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-二、离子反应:1、离子反应发生的条件:生成沉淀、生成气体、水。

高考化学复习化学物质及其变化知识点化学对我们认识和利用物质具有重要的作用。

小编准备了化学物质及其变化知识点,具体请看以下内容。

一、重点聚集1.物质及其变化的分类2.离子反应3.氧化还原反应4.分散系胶体二、知识网络1.物质及其变化的分类(1)物质的分类分类是学习和研究物质及其变化的一种基本方法,它可以是有关物质及其变化的知识系统化,有助于我们了解物质及其变化的规律。

分类要有一定的标准,根据不同的标准可以对化学物质及其变化进行不同的分类。

分类常用的方法是交叉分类法和树状分类法。

(2)化学变化的分类根据不同标准可以将化学变化进行分类:①根据反应前后物质种类的多少以及反应物和生成物的类别可以将化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。

②根据反应中是否有离子参加将化学反应分为离子反应和非离子反应。

③根据反应中是否有电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应。

2.电解质和离子反应(1)电解质的相关概念①电解质和非电解质:电解质是在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物;非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能够导电的化合物。

②电离:电离是指电解质在水溶液中产生自由移动的离子的过程。

③酸、碱、盐是常见的电解质酸是指在水溶液中电离时产生的阳离子全部为H+的电解质;碱是指在水溶液中电离时产生的阴离子全部为OH-的电解质;盐电离时产生的离子为金属离子和酸根离子或铵根离子。

(2)离子反应①有离子参加的一类反应称为离子反应。

②复分解反应实质上是两种电解质在溶液中相互交换离子的反应。

发生复分解反应的条件是有沉淀生成、有气体生成和有水生成。

只要具备这三个条件中的一个,复分解反应就可以发生。

③在溶液中参加反应的离子间发生电子转移的离子反应又属于氧化还原反应。

(3)离子方程式离子方程式是用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

离子方程式更能显示反应的实质。

通常一个离子方程式不仅能表示某一个具体的化学反应,而且能表示同一类型的离子反应。

第1节第一章 物质及其变化一、物质的分类1. 同素异形体:①元素的存在形态:游离态(单质形态)、化合态(化合物形态)。

①同素异形体:由一种元素形成的几种性质不同的单质。

如:金刚石和石墨、白磷(P 4)和红磷、氧气和臭氧。

2. 常见的分类法化学中常见的分类方法有 树状分类法 和 交叉分类法 。

①树状分类法:按照一定标准对同类事物进行再分类,这种分类方法逻辑性很强,有利于从整体上认识问题。

①交叉分类法:按照不同的标准对于同一事物进行分类 ,这种分类方法有利于获得更多的信息。

如Na 2CO 3从其组成阴离子来看为碳酸盐,阳离子来看为钠盐。

【温馨提示】酸性氧化物与碱性氧化物的理解(1) 酸性氧化物是与碱反应生成盐和水的氧化物。

①酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn 2O 7。

①非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO 、NO 。

(2) 碱性氧化物是与酸反应生成盐和水的氧化物。

①碱性氧化物一定是金属氧化物。

①金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn 2O 7是酸性氧化物。

二、分散系及其分类 1. 分散系:(1)定义:把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物。

溶液:<1nm(2)分散系分类:根据分散质粒子直径大小 胶体:1100nm(本质区别) 浊液:>100nm知识梳理物质的分类及转化(3)胶体的性质及其应用(4)Fe(OH)3胶体的配制方法:向沸水中逐滴滴加饱和FeCl3溶液,加热直到溶液变为红褐色时,停止加热,即得到Fe(OH)3胶三、物质的转化【典例1】符合图中阴影部分的物质是()A.K2SO3B.Na2SO4C.K2SO4D.KCl【答案】C【解析】根据图示可知阴影部分属于钾盐、硫酸盐和正盐。

亚硫酸钾不是硫酸盐,A错误;硫酸钠是钠盐,不是钾盐,B错误;硫酸钾属于钾盐、硫酸盐和正盐,C正确;氯化钾不是硫酸盐,D错误。

【典例2】下列各组物质中,第一种是酸,第二种是混合物,第三种是碱的是()A.硫酸、FeSO4•7H2O、苛性钠B.硫酸、空气、纯碱C.氧化铁、胆矾、熟石灰D.硝酸、食盐水、烧碱【答案】D【解析】A.FeSO4·7H2O是纯净物;A错误;B.碳酸钠的俗名是纯碱,属于盐类,不是碱;B错误;C.氧化铁是氧化物,不是酸;胆矾是纯净物;熟石灰是氢氧化钙的俗名,是碱;C错误;D.硝酸是酸;食盐水是氯化钠溶液,是混合物;烧碱是氢氧化钠的俗名,是碱;D正确;答案选D。

化学物质及其变化知识点总结化学物质及其变化是化学科学的基础。

化学物质是指物质的种类和性质都相同的物质,它由原子或分子组成。

化学物质的变化是指物质发生化学反应后,原有物质消失,新的物质生成的过程。

下面是化学物质及其变化的知识点总结:1.物质的分类物质可以分为纯物质和混合物。

纯物质是由相同种类的化学物质组成,可以进一步分为元素和化合物。

元素是由一种类型的原子组成的纯物质,如金属、非金属等。

化合物是由两种或更多种不同元素的原子按一定比例组成的纯物质,如水、二氧化碳等。

混合物是由不同种类的化学物质混合而成的物质,如空气、海水等。

2.化学变化的标志化学变化的标志主要有颜色变化、气体的产生、沉淀的生成和放热或吸热等。

颜色变化是指反应前后物质的颜色发生改变,如铁锈的生成。

气体的产生是指反应前后产生气体,如烧木头产生水蒸气和二氧化碳气体。

沉淀的生成是指溶液中其中一种物质的沉淀,如酸和碱中和生成沉淀。

放热或吸热是指反应过程中释放或吸收热量,如火焰燃烧产生热量。

3.化学反应的条件化学反应需要一定的条件才能发生。

常见的化学反应条件有温度、压力和浓度等。

温度的变化可以加速或减缓反应速度,一般情况下温度越高反应速度越快。

压力的变化主要对气体反应有影响,增加压力可以加速气体反应的进行。

浓度的变化可以改变反应物的有效碰撞概率,从而影响反应速度。

4.化学方程式化学方程式是表示化学反应的符号表示法。

化学反应的全过程可以用化学方程式来描述。

化学方程式由反应物、生成物和反应条件等组成。

反应物位于方程式的左边,生成物位于方程式的右边,反应条件位于箭头上方。

化学方程式中的化学式表示物质的种类和数量,化学反应只改变物质的位置,不改变物质的骨架结构。

5.化学方程式的平衡化学反应通常是可逆的,即可以向前反应和向后反应。

当反应物和生成物的摩尔比不同时,称为不平衡的化学方程式。

为了使化学方程式平衡,必须调整反应物和生成物的系数,使左右两边的摩尔数相等。

课标要求

1.能根据物质的组成和性质对物质进行分类

2.知道根据分散质粒子的大小,把分散系分为溶液、胶体和浊液

3.知道用丁达尔效应区分溶液和胶体

4.知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离,能正确书写强酸、强碱和可溶性盐的电离方程式。

5.通过实验事实认识离子反应的意义及其发生的条件,能正确书写常见的离子方程式。

6.能够根据溶液中存在的离子判断是否发生复分解反应,从而判断溶液中离子能否大量共存。

7.了解Cl-、SO42-、CO32-等常见离子的检验方法。

8.了解常见变化的分类方法。

9.根据实验事实了解氧化还原反应的本质是电子的转移。

10. 举例说明生产、生活中常见的氧化还原反应。

11.熟记常见物质的化合价,能根据反应前后元素化合价有无变化,判断反应是否为氧化还原反应。

12.能判断氧化剂和还原剂。

要点精讲

一、物质的分类

二、分散系相关概念

1、分散系:一种物质(或几种物质)以粒子形式分散到另一种物质里所形成的混合物,统称为分散系。

2、分散质:分散系中分散成粒子的物质。

3、分散剂:分散质分散在其中的物质。

4、分散系的分类:当分散剂是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为:溶液、胶体和浊液。

分散质粒子直径小于1nm的分散系叫溶液,在1nm -100nm之间的分散系称为胶体,而分散质粒子直径大于100nm的分散系叫做浊液。

下面比较几种分散系的不同:

注意:三种分散系的本质区别:分散质粒子的大小不同。

三、胶体

1、胶体的定义:分散质粒子直径大小在10-9~10-7m之间的分散系。

2、胶体的分类:

①根据分散质微粒组成的状况分类:

如:胶体胶粒是由许多等小分子聚集一起形成的微粒,其直径在1nm~100nm之间,这样的胶体叫粒子胶体。

②根据分散剂的状态划分:

如:烟、云、雾等的分散剂为气体,这样的胶体叫做气溶胶;AgI溶胶、溶胶、溶胶,其分散剂为水,分散剂为液体的胶体叫做液溶胶;有色玻璃、烟水晶

均以固体为分散剂,这样的胶体叫做固溶胶。

3、胶体的制备

A.物理方法

①机械法:利用机械磨碎法将固体颗粒直接磨成胶粒的大小

②溶解法:利用高分子化合物分散在合适的溶剂中形成胶体,如蛋白质溶于水,淀粉溶于水、聚乙烯熔于某有机溶剂等。

B.化学方法

①水解促进法:FeCl3+3H2O(沸)=(胶体)+3HCl

②复分解反应法:KI+AgNO3=AgI(胶体)+KNO3,Na2SiO3+2HCl=H2SiO3(胶体)+2NaCl

思考:若上述两种反应物的量均为大量,则可观察到什么现象如何表达对应的两个反应方程式

提示:KI+AgNO3=AgI↓+KNO3(黄色↓),Na2SiO3+2HCl=H2SiO3↓+2NaCl(白色↓)

4、胶体的性质:

①丁达尔效应――丁达尔效应是粒子对光散射作用的结果,是一种物理现象。

丁达尔现象产生的原因,是因为胶体微粒直径大小恰当,当光照射胶粒上时,胶粒将光从各个方面全部反射,胶粒即成一小光源(这一现象叫光的散射),故可明显地看到由无数小光源形成的光亮“通路”。

当光照在比较大或小的颗粒或微粒上则无此现象,只发生反射或将光全部吸收的现象,而以溶液和浊液无丁达尔现象,所以丁达尔效应常用于鉴别胶体和其他分散系。

②布朗运动――在胶体中,由于胶粒在各个方向所受的力不能相互平衡而产生的无规则的运动,称为布朗运动。

是胶体稳定的原因之一。

③电泳――在外加电场的作用下,胶体的微粒在分散剂里向阴极(或阳极)作定向移动的现象。

胶体具有稳定性的重要原因是同一种胶粒带有同种电荷,相互排斥,另外,胶粒

在分散力作用下作不停的无规则运动,使其受重力的影响有较大减弱,两者都使其不易聚集,从而使胶体较稳定。

说明:A、电泳现象表明胶粒带电荷,但胶体都是电中性的。

胶粒带电的原因:胶体中单个胶粒的体积小,因而胶体中胶粒的表面积大,因而具备吸附能力。

有的胶体中的胶粒吸附溶液中的阳离子而带正电;有的则吸附阴离子而带负电胶体的提纯,可采用渗析法来提纯胶体。

使分子或离子通过半透膜从胶体里分离出去的操作方法叫渗析法。

其原理是胶体粒子不能透过半透膜,而分子和离子可以透过半透膜。

但胶体粒子可以透过滤纸,故不能用滤纸提纯胶体。

B、在此要熟悉常见胶体的胶粒所带电性,便于判断和分析一些实际问题。

带正电的胶粒胶体:金属氢氧化物如、胶体、金属氧化物。

带负电的胶粒胶体:非金属氧化物、金属硫化物As2S3胶体、硅酸胶体、土壤胶体

特殊:AgI胶粒随着AgNO3和KI相对量不同,而可带正电或负电。

若KI过量,则AgI 胶粒吸附较多I-而带负电;若AgNO3过量,则因吸附较多Ag+而带正电。

当然,胶体中胶粒带电的电荷种类可能与其他因素有关。

C、同种胶体的胶粒带相同的电荷。

D、固溶胶不发生电泳现象。

凡是胶粒带电荷的液溶胶,通常都可发生电泳现象。

气溶胶在高压电的条件也能发生电泳现象。

胶体根据分散质微粒组成可分为粒子胶体(如胶体,AgI胶体等)和分子胶体,蛋白质溶液(习惯仍称其溶液,其实分散质微粒直径已达胶体范围),只有粒子胶体的胶粒带电荷,故可产生电泳现象。

整个胶体仍呈电中性,所以在外电场作用下作定向移动的是胶粒而非胶体。

④聚沉――胶体分散系中,分散系微粒相互聚集而下沉的现象称为胶体的聚沉。

能促使溶胶聚沉的外因有加电解质(酸、碱及盐)、加热、溶胶浓度增大、加胶粒带相反电荷的胶体等。

有时胶体在凝聚时,会连同分散剂一道凝结成冻状物质,这种冻状物质叫凝胶。

胶体稳定存在的原因:(1)胶粒小,可被溶剂分子冲击不停地运动,不易下沉或上浮(2)胶粒带同性电荷,同性排斥,不易聚大,因而不下沉或上浮

胶体凝聚的方法:

(1)加入电解质:电解质电离出的阴、阳离子与胶粒所带的电荷发生电性中和,使胶粒间的排斥力下降,胶粒相互结合,导致颗粒直径>10-7m,从而沉降。

能力:离子电荷数,离子半径

阳离子使带负电荷胶粒的胶体凝聚的能力顺序为:Al3+>Fe3+>H+>Mg2+>Na+

阴离子使带正电荷胶粒的胶体凝聚的能力顺序为:SO42->NO3->Cl-

(2)加入带异性电荷胶粒的胶体

(3)加热、光照或射线等:加热可加快胶粒运动速率,增大胶粒之间的碰撞机会。

如蛋白质溶液加热,较长时间光照都可使其凝聚甚至变性。

5、胶体的应用

胶体的知识在生活、生产和科研等方面有着重要用途,如常见的有:

①盐卤点豆腐:将盐卤()或石膏()溶液加入豆浆中,使豆腐中的蛋白质和水等物质一起凝聚形成凝胶。

②肥皂的制取分离

③明矾溶液净水

④ FeCl3溶液用于伤口止血

⑤江河入海口形成的沙洲

⑥水泥硬化

⑦冶金厂大量烟尘用高压电除去

⑧土壤胶体中离子的吸附和交换过程,保肥作用

⑨硅胶的制备:

⑩用同一钢笔灌不同牌号墨水易发生堵塞

6、胶体的提纯净化

利用渗析的方法,将胶体中的杂质离子或小分子除去。

①实验步骤

(1)把10mL淀粉胶体和5mLNaCl溶液的混合液体,加入用半透膜制成的袋内,将此袋浸入蒸馏水中(如图)(半透膜可用鸡蛋壳膜、牛皮纸、胶棉薄膜、玻璃纸等制成,它有非常细小的孔,只能允许较小的离子、分子透过)。

(2)2min后,用两支试管各取烧杯中的液体5mL,向其中一支试管里滴加少量AgNO3溶液,向另一支试管里滴加少量碘水,观察现象。

②实验现象:可以看到在加入AgNO3溶液的试管里出现了白色沉淀;在加入碘水的试管里并没有发生变化。

③实验结论:Cl-能透过半透膜,从半透膜袋中扩散到了蒸馏水中,淀粉不能透过半透膜,没有扩散到蒸馏水中。

胶体分散质的粒子比溶液分散质的粒子大。

④注意事项:半透膜袋要经检验未破损,否则,淀粉粒子也会进入蒸馏水。

不能用自来水代替蒸馏水,否则,实验结论不可靠。

一般要在2min以后再作Cl-的检验,否则,Cl-出来的太少,现象不明显。

四、离子反应

1、电离:电解质溶于水或受热熔化时解离成自由离子的过程。

酸、碱、盐的水溶液可以导电,说明他们可以电离出自由移动的离子。

不仅如此,酸、碱、盐等在熔融状态下也能电离而导电,于是我们依据这个性质把能够在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物统称为电解质。

2、电离方程式

硫酸在水中电离生成了两个氢离子和一个硫酸根离子。

盐酸,电离出一个氢离子和一个氯离子。

硝酸则电离出一个氢离子和一个硝酸根离子。

电离时生成的阳离子全部都是氢离子的化合物我们就称之为酸。

从电离的角度,我们可以对酸的本质有一个新的认识。

那碱还有盐又应怎么来定义呢

电离时生成的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物叫做碱。