日本重金属污染事件启示录

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

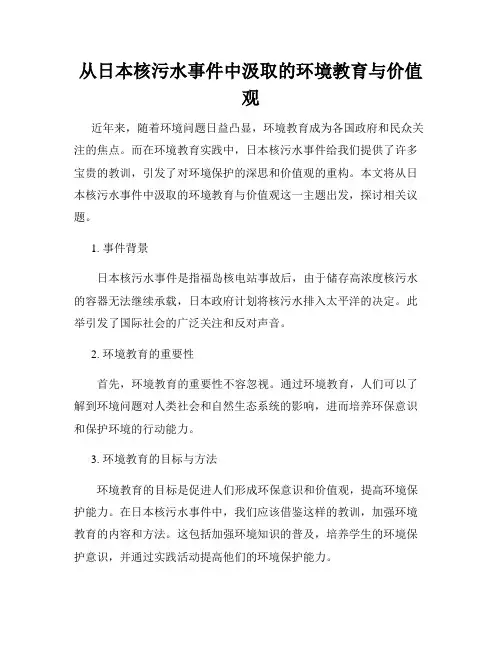

从日本核污水事件中汲取的环境教育与价值观近年来,随着环境问题日益凸显,环境教育成为各国政府和民众关注的焦点。

而在环境教育实践中,日本核污水事件给我们提供了许多宝贵的教训,引发了对环境保护的深思和价值观的重构。

本文将从日本核污水事件中汲取的环境教育与价值观这一主题出发,探讨相关议题。

1. 事件背景日本核污水事件是指福岛核电站事故后,由于储存高浓度核污水的容器无法继续承载,日本政府计划将核污水排入太平洋的决定。

此举引发了国际社会的广泛关注和反对声音。

2. 环境教育的重要性首先,环境教育的重要性不容忽视。

通过环境教育,人们可以了解到环境问题对人类社会和自然生态系统的影响,进而培养环保意识和保护环境的行动能力。

3. 环境教育的目标与方法环境教育的目标是促进人们形成环保意识和价值观,提高环境保护能力。

在日本核污水事件中,我们应该借鉴这样的教训,加强环境教育的内容和方法。

这包括加强环境知识的普及,培养学生的环境保护意识,并通过实践活动提高他们的环境保护能力。

4. 价值观的重构日本核污水事件引发了人们对环境价值观的重构。

传统的经济发展模式追求利润最大化,对环境的破坏被忽视或者被边缘化。

然而,核污水事件提醒我们,经济发展与环境保护不可分割,必须建立起可持续发展的价值观。

5. 国际合作与环境治理国际社会对日本核污水事件展开了广泛的抗议和谴责,呼吁加强国际合作,推动环境治理。

这提示我们,在环境教育中加强国际视野的培养,增强环保合作意识,共同应对全球性的环境挑战。

6. 日本核污水事件的启示日本核污水事件对全球范围内的环境教育和价值观提供了重要的启示。

首先,碳排放和环境污染已经成为全球性的问题,需要各国共同努力。

其次,环境教育应该融入教育体系,成为学生教育的重要组成部分。

最后,价值观的重构势在必行,只有树立可持续发展的价值观,才能推动环境保护事业的发展。

7. 结论日本核污水事件使我们认识到环境教育与价值观对于环境保护至关重要。

日本核污染引发的商机案例

日本核污染事故引发了许多商机,下面是其中几个案例:

1. 辐射检测设备:由于核污染事故,人们对辐射的担忧增加,因此辐射检测设备成为了一个热门产品。

许多公司开始生产和销售辐射检测仪器,以帮助人们监测辐射水平。

2. 污染清理技术:核污染需要专业的清理技术。

一些公司研发了各种污染清理技术,包括地面和水体的清洗、污染物的处理和安全处置等。

这些技术成为了一个新兴的产业,并帮助恢复核事故地区的环境。

3. 食品安全检测:核污染可能对农产品和海产品的安全产生影响。

因此,一些食品安全检测公司兴起,为农产品和海产品进行辐射检测,确保食品的安全性。

这些检测服务满足了消费者对食品安全的需求。

4. 辐射防护产品:该事件引发了公众对辐射防护的关注。

因此,一些公司开始生产和销售防辐射服装、防护面罩、防辐射眼镜等产品,以保护人们免受辐射的伤害。

5. 可再生能源:核事故导致了对核能的质疑,推动了可再生能源的发展。

在国家政策和投资的支持下,太阳能和风能等可再生能源产业得到了快速发展,成为一个新兴的商机。

总之,日本核污染事故引发了许多商机,从辐射检测设备、污染清理技术、食品安全检测到辐射防护产品和可再生能源等领

域都出现了新的商业机会。

同时,这些商机也帮助了恢复核事故地区的环境和提高了公众的安全意识。

日本福岛核事故的社会心理影响及启示福岛核泄漏事件是日本历史上最大的核事故,它带来的毁灭性打击是双重的,不仅影响了人们正常的生产生活,而且对人们的精神世界产生了巨大影响。

日本民众对政府处置灾害的应急能力、本国科技发展水平的信任度已经下降;国民对重灾区的人们猜疑重重,甚至出现歧视倾向,加重了受灾民众的心理负担;民众对日本政府未来的社会心理教育也提出了新的期望。

从日本福岛核事故中,我们可以得到很多方面的启示,如加强政府与技术专家的对话与交流,充分尊重专家权威性的前提下,确保对话的开放性、平等性,以此达成协议,形成共识;正确处理工程技术的经济效益和社会效益的关系与矛盾;科学预测技术风险,做好技术的安全评估;普及社会心理学知识,提高民众的心理抗压能力等。

标签:社会心理;福岛核事故;影响与启示福岛核泄漏事件是日本历史上最大的核事故,它带来的毁灭性打击是双重的,不仅影响了人们正常的生产生活,而且对人们的精神世界产生了巨大影響。

正如马克思所说:“不是意识决定生活,而是生活决定意识。

”〔1〕灾后重建工作已经如期进行,日本政府也向民众承诺加快“去污”进度,让民众早日回归故里,但是精神上的创伤并非人们想象的那么容易愈合,因为天灾固然让人们对所发生的事情感到无赖,可是当天灾的背后夹杂着人祸时,人们对事情的看法就不一样了,有责备,也有更深刻的反思,更有抹之不去的心理痛楚。

一、福岛核事故:天灾与人祸日本是一个土地面积有限而科技相对发达的窄长型岛国,虽然只有36万平方公里的国土资源,但是其核电站有55座,有效解决了电源不足的困境。

2011年3月11日下午1点46分,由于东日本发生了9级地震,引发10—38.9米的海啸,致使55座核电站中的11座自动关闭,最终导致灾难性后果的是福岛第一核电站发生的氢气爆炸。

该核电站共有6台核电机组,其中的第1、2、3号机组在地震发生时还处于正常发电状态,4、5、6号机组因为在维修之中而没有启用。

从日本核污水排放事件中汲取的教训与经验随着全球能源需求的不断增加,核能作为一种清洁高效的能源来源,受到了许多国家的青睐。

然而,核能产生的废水排放却一直备受争议。

最近,日本核电站再次引发了核污水排放事件,这引起了全球的广泛关注。

从这一事件中,我们应该汲取教训,总结经验,以确保我们能够更好地管理和处理核能产生的废水。

首先,这一事件提醒我们核能产业需要更加透明。

在日本核污水排放事件中,批评声音主要来源于事故的公开透明度不足。

核能产业应当主动公开相关信息,包括废水处理方案、监测结果以及可能的环境影响。

这样做可以增加公众对于核能的了解和认同,减少人们的疑虑和抵触情绪。

其次,事件也暴露出了监管和应急处理机制的不足。

当发生核污水泄漏时,及时有效的应急响应至关重要。

相关部门应当制定完善的应急预案,确保在事故发生时能够及时采取措施,以最大程度地减少对环境和公众的损害。

同时,监管部门也需要加强对核能产业的监督,确保核电站的安全运营和废水处理措施的合规性。

此外,我们还可以从日本核污水排放事件中得到环境保护的启示。

核能产生的废水含有放射性物质,对生态系统和人类健康带来潜在风险。

因此,我们需要在核能发展中采取更加环保的措施,同时寻找替代性的清洁能源。

这需要加大对可再生能源的研发投入,推动可再生能源的利用和应用,减少对核能的依赖。

最后,日本核污水排放事件也提醒我们加强国际合作。

环境问题不是单个国家可以解决的,需要各国共同努力。

国际社会应当针对核污水处理及其风险展开合作研究,分享经验和技术,共同制定标准和规范。

只有通过国际合作,我们才能更好地应对核能产生的废水问题,保护地球的生态环境。

总结而言,从日本核污水排放事件中,我们应该汲取教训与经验。

核能产业需要更加透明,建立起高效的应急处理机制。

同时,应加强环保意识,推动可再生能源的发展。

最重要的是,国际间需要展开合作,共同应对核污水处理的挑战。

只有这样,我们才能更好地管理和处理核能产生的废水,确保核能的可持续和安全发展。

日本环境污染产生水俣病的危害及启示作者:指导教师:周杰摘要:环境问题一直是人类面临的重大全球性问题之一。

经济发展和环境保护之间的矛盾比较突出,环境治理和改善的压力很大,任务十分繁重。

二战后的日本创造了世界经济奇迹,但由于环境保护不到位,以水俣病为代表的许多公害事件非常严重,不仅危害了当地人的健康和家庭幸福,也使日本政府和企业付出了极其昂贵的代价。

从“水俣病事件”发展演变成的“水俣病问题”,已经成为世界性公害的最典型的案例,这一由环境问题而引发了很多社会问题。

在经济发展和环境保护方面从日本的经验和教训中我们要积极的借鉴,更好的为我国可持续发展打下坚实的基础。

关键词:水俣病;汞污染;环境保护日本熊本县水俣湾外围的“不知火海”是被九州本土和天草诸岛围起来的内海,那里海产丰富,是渔民们赖以生存的主要渔场。

水俣镇是水俣湾东部的一个小镇,有4万多人居住,周围的村庄还居住着1万多农民和渔民。

“不知火海”丰富的渔产使小镇格外兴旺。

1 水俣病的产生及现状1956年,水俣湾附近发现了一种奇怪的病。

这种病症最初出现在猫身上,被称为“猫舞蹈症”。

病猫步态不稳,抽搐、麻痹,甚至跳海死去,被称为“自杀猫”。

随后不久,此地也发现了患这种病症的人。

患者由于脑中枢神经和末梢神经被侵害,轻者表现为口齿不清、手足麻痹、步履蹒跚、面部痴呆、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫,直至死亡。

当时这种病由于病因不明而被叫做“怪病”。

这就是日后轰动世界的“水俣病”,是最早出现的由于工业废水排放污染造成的公害病。

汞也称水银,是我们常用的温度计里显示多少度的银白色金属,它是一种剧毒的重金属,具有较强的挥发性。

汞对于生物的毒性不仅取决于它的浓度,而且与汞的化学形态以及生物本身的特征有密切关系。

一般认为,汞是通过海洋生物体表(皮肤和鳃)的渗透或摄含汞的食物进入体内。

汞进入海洋的主要途径是工业废水、含汞的农药流失以及含汞废气的沉降。

从日本核污水排放案例看环境伦理与可持续发展随着现代社会的快速发展,环境保护已经成为了全球关注的焦点。

可持续发展作为一种重要的发展理念,要求我们在经济发展的同时也要关注环境的保护和可持续利用。

然而,环境伦理在实际应用中仍面临许多挑战。

本文将通过分析日本核污水排放案例,探讨环境伦理与可持续发展之间的关系,并提出相应的解决方案。

日本核污水排放案例是近年来备受关注的环境争议事件之一。

日本政府计划将经过处理的核污水释放到太平洋中,引发了国内外热烈的讨论和争议。

环境伦理要求我们对环境负责,尊重生物多样性和人类福祉。

然而,核污水排放涉及到生态系统的破坏和对人类健康的潜在威胁,这与环境伦理原则存在冲突。

为了更好地理解这一问题,我们可以从不同的角度来分析。

首先,从环境伦理的角度来看,核污水排放涉及到对生态环境的危害,导致海洋生态系统的污染和破坏。

海洋是全球生态系统的重要组成部分,污染物的释放将对其稳定性和可持续性产生长远的影响。

因此,在决策核污水排放时,应当基于环境伦理原则,考虑到对海洋生态系统的长期影响。

另一方面,可持续发展原则也是我们应该考虑的重要因素。

可持续发展要求我们在经济发展的同时也要保护环境,实现资源的有效利用和循环利用。

核污水排放涉及到对环境资源的浪费和破坏,违背了可持续发展的原则。

因此,我们需要通过寻找替代方案来解决核污水排放带来的问题,例如改善处理技术或采取其他环境友好型的处理方法,以达到可持续发展的目标。

在解决这一问题过程中,政府、科研机构和公众都应承担起重要的责任。

政府应该加强监管措施,确保核污水排放符合环境伦理和可持续发展原则。

科研机构应该加大对处理技术的研究力度,以寻找更加有效、环境友好的解决方案。

公众也应积极参与讨论和决策过程,发挥舆论的监督作用,确保决策过程的透明和公正。

此外,国际合作也是解决这一问题的关键。

环境伦理和可持续发展的原则具有普遍性和全球性的特点,各国应共同努力,加强合作,为解决核污水排放等环境问题寻找共同的解决方案。

土壤修复之他山之石:日本重金属污染防治经验第一篇:土壤修复之他山之石:日本重金属污染防治经验作为曾经的土壤重金属污染大国,日本饱受污染之痛。

然而,现在的日本却摇身一变成了土壤污染防治最先进的国家之一。

分析认为,日本土壤污染防治工作得益于其高效灵活的环境污染防治体系。

那么,日本有哪些值得我们学习借鉴的经验?土壤修复之他山之石:日本重金属污染防治经验日本曾经是世界上重金属污染最严重的国家,经过几十年的发展现已成为世界上环境污染防治最先进的国家之一。

在污染健康损害的推动下,日本逐步建立起了一套包括土壤污染防治在内的完善的污染防治管理体系。

一、日本建立起了一套完善的政府环境管理体系日本的环境管理体系采用中央和地方二级管理的模式。

中央政府、地方政府、财团法人、企业以及民众之间形成了既灵活又高效的环境管理体系。

日本中央政府负责制定环境污染防治的相关政策、目标和计划,并对地方相关工作提供基础设施与财政支持。

环境省作为牵头部门制定污染防治相关政策与行政管理制度。

其他行政管理关联部门主要包括经济产业省、国土交通省、农林水产省等通过相关政策和行政管理对日本重金属污染防治进行通力配合。

地方政府根据中央的精神,因地制宜地制定地区基本政策与管理模式。

地方政府(市、町、村)可进一步根据当地的具体情况制定并实施行动计划开展环境经营措施。

非营利性机构包括财团、法人、社团,协助行政管理部门进行环境管理和实践工作,成为环境行政管理体系的有力补充。

普通市民则自觉地将环境污染防治工作一点一滴地体现在了日常生活中。

二、日本土壤污染防治的法规日本关于污染场地、土壤相关立法也是经过了一系列健康安全事件后才引起了政府和公众的重视。

日本土壤污染防治立法由两部分组成,一部分是专门性的立法,包括《农用地土壤污染防止法》(1970)与《土壤污染对策法》(2002),以及和土壤污染防治相关的对策方针包括《市街地土壤污染暂定对策方针》(1986)、《与重金属有关的土壤污染调查对策方针》、《关于土壤地下水污染调查对策方针》(1999)。

世界大公害事件之——水俣病(一)水俣病是指20世纪50年代日本熊本县水俣湾地区发生的一起严重的工业污染事件,当时该地区的渔民和居民因为食用受到污染的海产品和水源等,出现了种种奇怪的症状,如智力低下、肢体畸形、四肢无力、视力和听力丧失等,严重的影响了当地百姓的生活和经济发展。

这次事件被称为世界大公害事件之一,从而引起了全球范围内的关注,并在一定程度上进一步促进了全球环保运动的兴起。

一、导致事故的原因和程度水俣病事故的原因主要与在当地建立的一家福岛化学工业公司有关。

该公司为了生产氧化汞和乙醇等化工产品,不断向水俣湾排放废水及废弃物,使得当地的海洋生物和居民大量吸入了氧化汞,从而导致了水俣病的发生。

此事件之所以被归纳为世界大公害事件之一,是因为这次污染不仅规模巨大,而且引起了全球范围内的关注,并成为人们重视环境保护的先导之一。

二、事件对当地和全球居民的影响水俣病的发生过程中,受害者并非仅仅只有当地居民,同时其影响范围也扩展到了全球。

在当地,水俣病已经持续了二十年之久,并由此导致了当地渔业的停滞和整体经济收入的下降,而且一部分受害者被迫背负着终生的残疾和痛苦。

更为令人感叹的是,此次公害事件成为了全球大众意识行动的先导,引起了全世界的共同关注。

这次污染背后代表着人类对环境和资源的偏见和剥削,也成为了环境保护和可持续发展的推动力。

三、事件之后的治理和启示作为环保事故的代表事件之一,水俣病不仅给全球人民带来了生态风险,而且也揭示出了环境保护的巨大价值。

此事故大大提高了全球社会的环保意识,并加大了对污染源的治理力度。

同时,此次公害事件出现之后,相关部门开始加强对盲目扩张和产业污染的管控力度,加大力度建设具有低碳和环保优势的节能型社会,逐步实现可持续发展。

这也给我们上了一堂生动的环保教育课程,提醒我们要多关注和引导对环境的认知和保护,并让我们从事件中汲取教训,加强环保意识,为可持续发展做出贡献。

日本治理镉污染30年花费407亿代价巨大中国的镉大米事件备受关注,其实镉污染问题不仅是中国才有。

日本农林水产省的统计资料显示,日本目前有约7000公顷农地受到不同程度的包括镉在内的重金属污染。

早在上世纪60年代,日本就发现了镉中毒现象。

为治理镉污染,日本用了30年时间和407亿日元的巨大代价。

富山平原位于本州日本海一侧,丰富的水源和火山灰质土壤使富山平原被誉为“北陆粮仓”。

然而上世纪20年代以来,富山平原的神通川流域莫名其妙地出现一种“怪病”,不少妇女进入中年以后感到身体各部位有剧痛感,骨头变脆,易发生骨折。

因为疼痛难忍,患者们不断哭叫,这种病被称为“痛痛病”。

由于原因不清,当时的人们认为这是长期营养不良和过度体力劳动造成的。

1961年荻野升医生发表论文,怀疑上述症状是镉中毒引起的。

一石激起千层浪,线索很快集中到一点:1889年三井金属矿业神冈矿山开始在水系上游开铅锌矿,而镉就是锌矿冶炼时的副产品。

1966年,厚生省介入调查并引导有关方与污染企业交涉赔偿等事宜。

1968年“痛痛病诉讼团”成立,将三井金属矿业告上法庭。

1972年富山县地方法院判一审判决原告胜诉,1793年名古屋高级法院二审再次判决原告胜诉。

1970年相关法律陆续制定,1971年《农用地土壤污染防治法》实施,该法规定,稻谷中镉含量超过1ppm的农用地被制定为污染地,地方政府必须消除污染。

费用的派分比例为:污染企业40%、中央政府40%、地方政府20%。

1977年富山县政府对流域3000公顷农地进行了全面调查,确定1500.6公顷为污染地,开始大规模土壤修复计划。

修复工程采用了“客土法”。

首先,将30厘米厚的表层污染土用推土机剥离到地边。

第二步,用挖掘机在田内挖出梯形沟,再将地边的污染土填埋进来。

第三步,将挖出来的非污染土填埋在上部20厘米,作为耕盘土压实。

第四步,从它处运来净土覆盖表面,层高20.5厘米,然后配合土壤改良剂有机肥等以后就可以耕种了。

反思从日本核污水排放事件中汲取的教训自我反思是人类学习和成长的关键环节之一。

我们从过去的经验中吸取教训,以避免再次犯同样的错误。

最近,在日本核污水排放事件中,我们不仅要关注核污染的长期影响,还应该对这一事件进行深入反思,并从中汲取教训。

本文将探讨从这一事件中得出的教训,以及如何避免未来类似的事件发生。

首先,日本核污水排放事件给我们敲响了环境保护的警钟。

核污水对海洋生态系统和人类健康都带来巨大风险。

这一事件提醒我们,必须高度警惕并监督核能发电厂的运营。

严格的日常监测和安全措施是不可或缺的,确保核能发电厂不会对环境造成损害。

同时,政府和相关机构应该制定更严格的法规来约束核能发电厂的运营,以确保环境不受到威胁。

其次,这一事件也提醒我们在事前做好充分的风险评估和调查。

在核污水排放计划实施之前,科学家、环境保护组织和民众应该提前参与并了解其对环境和人类健康的潜在影响。

只有经过全面的风险评估和专业的意见征询,相关决策才能更加科学、明智。

这一事件反映出在决策过程中透明度和公众参与的缺失,这不仅损害了公众的利益,也打击了政府的信誉。

第三,这一事件提示我们加强国际合作以解决全球性的环境问题。

核污染是全球性的挑战,它不仅会对日本本国造成影响,还会扩散到其他国家和地区。

面对这样的挑战,各国需要加强合作,共同制定并遵守国际法规和标准,保护全球环境。

这也需要国际社会加强沟通和合作机制的建设,以便在类似事件发生时能够及时响应和采取行动。

第四,这一事件提醒我们对待核能问题应更加谨慎。

核能作为一种清洁能源,在应对气候变化和能源需求方面具有重要意义。

然而,核能的安全问题和核废料的处理仍然是亟待解决的难题。

我们应该认真考虑,是否值得以牺牲环境和人类健康为代价来推动核能发展。

同时,我们也需要更多地投资于可再生能源技术的研发和应用,以减少对核能的依赖。

最后,这一事件告诉我们重视全球环境保护并与时俱进。

在环境变化和全球污染问题日益严峻的背景下,我们不能依赖过去的经验和方法,而应该时刻关注新的挑战和解决方案。

世界大公害事件之——水俣病(1)近代工业的发展,让许多工业废气、废水被排放到自然环境中,直接影响人们的生命健康和环境保护。

最著名的大公害事件之一就是发生于1960年代的水俣病。

本文将探讨水俣病的成因、影响、应对以及其对环保意识的启示。

一、水俣病的成因1960年代,水俣市的渔民和居民在摄入含有有机汞化合物的海产品后,陆续出现了不同程度的健康问题,如筋肉疼痛、失眠等症状。

经过相关调查和研究,发现这些病症是由于附近的化工厂放弃了对含有有机汞的废水的处理而导致的。

这些含汞污染的废水被排放到海里,并经过生物放大作用,汞元素被海洋生物吸收。

而当这些生物被摄入食物链的最高层级——人类时,人体内积累的汞被释放并产生了危害,最终形成了水俣病。

二、水俣病的影响水俣病的影响从个体到社会都非常严重。

个体上,患者会出现失去平衡感、抖动不止、言语不清等症状,而一些小型企业的工人和农民也出现了类似的症状。

社会上,水俣病对造成汞污染的企业、居民以及当地经济带来了重大的经济损失,还给当地环境造成了长期的、不可逆的污染。

更进一步地,国际社会对于这一事件的关注和反应,也让日本的环保问题受到了更强烈的关注和解决。

三、水俣病的应对为了应对水俣病事件,日本政府立即展开了调查和研究,并在不久以后批准了相关法案,明文规定了有关汞污染的相关法律法规。

此外,相关的企业也受到了惩罚性的罚款和指责,以警示其他的企业不能重蹈覆辙。

在短期内,这些举措取得了明显的成效,日本的环保意识也得到了进一步的加强。

四、对环保意识的启示水俣病无疑是一个灾难性的事件,但在其影响中亦诞生了一些正面的影响。

它在日本国内引发了广泛的环保讨论和行动,加强了公众的环境保护意识,促进了环保相关政策和措施的制定和落实。

总之,水俣病是一个历史悲剧,但它也教会我们如何在生产和发展的过程中更好地保护环境,塑造一个更加美好的未来。

世界地球日警世-日本神奈川废电池事件世界地球日警世-日本神奈川废电池事件世界地球日1939年11月9日,日本神奈川县某脑科医院收留了一名神智不清的男子。

这名男子发病初起时只是原因不明地面部浮肿,3天后浮肿蔓延至脚部,第8天开始现力减退,自言自语,不断哭泣,后发展为神志不清,人们都认为他“疯了”。

这名男子被送进医院后,终于在极度痛苦中,因心力衰竭死亡。

无独有偶,此后,与死者同村居住的人中又接二连三地出现了15名同样症状的“疯子”。

这不得不引起了医学研究人员的注意。

经过神奈川县卫生研究所的调查和尸体解剖,断定这些“疯子”都死于重金属中毒。

事发后,日本有关部门对这一事件进行了详细的调查,发现死者生前都饮用了某商店周围3口水井的水。

其中饮用1号水井的8个人全部发病。

在对水井进行调查时,令人震惊的是竟然在距1号井5米内的地方挖出了380节已腐烂的废电池!追根溯源,最后弄清这38O节废电池是该商店在卖出新电池后,把顾客丢下的废电池集中埋在了后院,致使周围井水污染,从而导致了这场悲剧。

电池中含有大量的重金属——锰(Mn)、铅()、汞(Hg)等,这些重金属可以水解。

如果废电池被弃置在土壤中,就会慢慢被腐蚀,其中的重金属会慢慢溢出,污染土壤和水源,再通过食物链,危害人体健康。

随着生活中电器制品的普及和增加,电池的消费量也在不断地增长着。

目前中国年产干电池40多亿只,耗锌(Zn)6万吨,二氧化锰(MnO2)9.65万吨,氯化镇(NH4Cl)3.6万吨,氯化锌(ZnCl2)1.25万吨,乙炔(C2H2)黑1.3万吨,碳棒2万吨,铜(Cu)帽1200吨。

全国年电池消耗量为30亿只,因无回收损失铜740吨,锌1.6万吨,锰粉9.7万吨。

电池是易耗品,可以说是生产多少,就必然废弃多少,如果不进行分类回收,必将是集中生产,分散污染;短期使用,长期污染。

目前,世界上很多国家都把电池作为有毒废弃物,单独回收处理。

一些国家的商店还做出购买新电池时须交回废旧电池的规定。

日本重金属污染事件启示录-法律

日本重金属污染事件启示录

苍鹘

近年来,我国的大气、水和土地遭受重金属污染的事件层出不穷。

其实,日本在上世纪高速发展的过程中,也曾发生过水俣病、“痛痛病”等重金属污染事件,对日本的社会和政治影响延续至今。

日本的前车之鉴对于我国是否会带来启示呢?

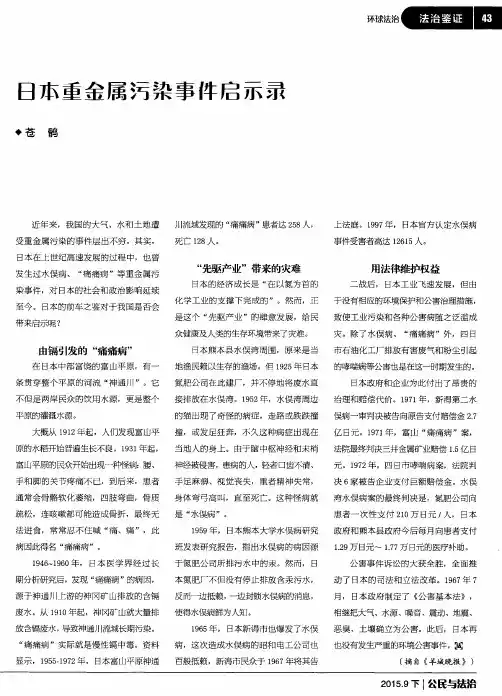

由镉引发的“痛痛病”

在日本中部富饶的富山平原,有一条贯穿整个平原的河流“神通川”。

它不但是两岸民众的饮用水源,更是整个平原的灌溉水源。

大概从1912年起,人们发现富山平原的水稻开始普遍生长不良。

1931年起,富山平原的民众开始出现一种怪廊腰、手和脚的关节疼痛不已,到后来,患者通常会骨骼软化萎缩,四肢弯曲,骨质疏松,连咳嗽都可能造成骨折,最终无法进食,常常忍不住喊“痛、痛”,此病因此得名“痛痛病”。

1946~1960年,日本医学界经过长期分析研究后,发现“痛痛病”的病因,源于神通川上游的神冈矿山排放的含镉废水。

从1910年起,神冈矿山就大量排放含镉废水,导致神通川流域长期污染。

“痛痛病”实际就是慢性镉中毒。

资料显示,1955~1972年,日本富山平原神通川流域发现的“痛痛病”患者达258人,死亡128人。

“先驱产业”带来的灾难

日本的经济成长是“在以氮为首的化学工业的支撑下完成的”。

然而,正是这个“先驱产业”的肆意发展,给民众健康及人类的生存环境带来了灾难。

日本熊本县水俣湾周围,原来是当地渔民赖以生存的渔场。

但1925年日本氮肥公司在此建厂,并不停地将废水直接排放在水俣湾。

1952年,水俣湾周边的猫出现了奇怪的病症,走路或跌跌撞撞,或发足狂奔,不久这种病症出现在当地人的身上。

由于脑中枢神经和末梢神经被侵害,患病的人,轻者口齿不清、手足麻痹、视觉丧失,重者精神失常,身体弯弓高叫,直至死亡。

这种怪病就是“水俣病”。

1959年,日本熊本大学水俣病研究班发表研究报告,指出水俣病的病因源于氮肥公司所排污水中的汞。

然而,日本氮肥厂不但没有停止排放含汞污水,反而一边抵赖,一边封锁水俣病的消息,使得水俣病鲜为人知。

1965年,日本新澙市也爆发了水俣病,这次造成水俣病的昭和电工公司也百般抵赖,新澙市民众于1967年将其告上法庭。

1997年,日本官方认定水俣病事件受害者高这12615人。

用法律维护权益

二战后,日本工业飞速发展,但由于没有相应的环境保护和公害治理措施,致使工业污染和各种公害病随之泛滥成灾。

除了水俣病、“痛痛病”外,四日市石油化工厂排放有害废气和粉尘引起的哮喘病等公害也是在这一时期发生的。

日本政府和企业为此付出了昂贵的治理和赔偿代价。

1971年,新澙第二水俣病一审判决被告向原告支付赔偿金2 7亿日元。

1971年,富山“痛痛病”案,法院最终判决三井金属矿业赔偿1.5亿日元。

1972年,四日市哮喘病案,法院判决6家被告企业支付巨额赔偿金。

水俣湾水俣病案的最终判决是,氮肥公司向患者一次性支付210万日元,人,日本政府和熊本县政府今后每月向患者支付1.29万日元~1.77万日元的医疗补助。

公害事件诉讼的大获全胜,全面推动了日本的司法和立法改革。

1967年7月,日本政府制定了《公害基本法》,相继把大气、水源、噪音、震动、地震、恶臭、土壤确立为公害。

此后,日本再也没有发生严重的环境公害事件。

(摘自《羊城晚报》)。