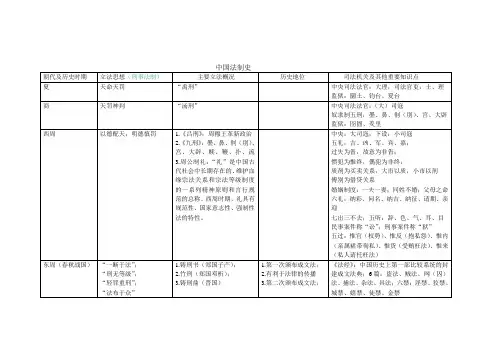

中国法制史一览表格朝代

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:8

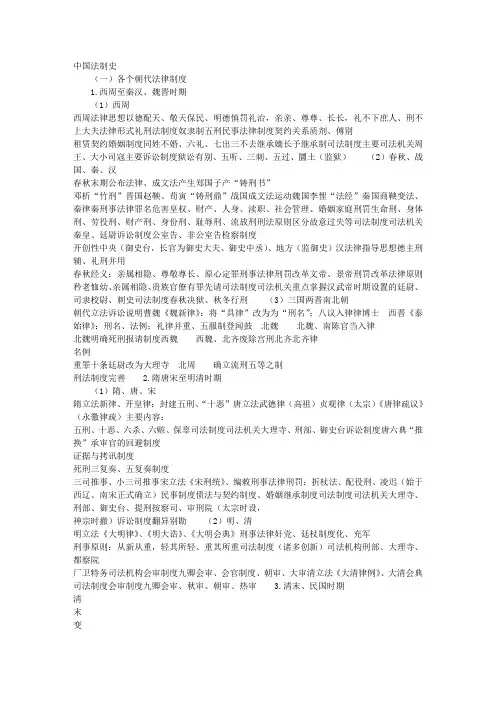

混淆1、明清时期主持全国审判的中央审判机构是刑部(唐宋为大理寺)2、北齐时期设置了大理寺(√)3、南京国民政府实行三级三审制,第三审为“法律审”(清末为四级三审制)4、“管制”是解放战争时期创立的5、专门创立《盗贼重法》是在宋神宗时期6、廷行事是秦代司法机关判案的成例,可作为同类案件判决的依据(√)7、唐代国家各级行政组织活动的准则,以及上下级之间的公文程式的法律规定——式8、《大清新刑律》中国历史上第一部近代主义的专门刑法典9、汉朝的“鞠狱”是指审讯案件10、元代地方官吏自行编制的一部法律汇编是《元典章》11、汉中期学了限制诸候对封建国民反的过分役使,专门制定有事国人过律12、清朝的“三法司”是指刑部、大理寺、都察院(√)(而非“御史台”)13、(1)外国在华领书裁判权确定于《中共五口通商章程及规则》及《虎门条约》;(2)1876年的《中英烟台条约》,又确立了观审制,干预中国司法审判制度,即使外国为被告14、(1)汉皇帝下诏,自今后可“亲亲得相首匿”;(2)汉武帝确立“德主刑辅”法制指导思想;(3)汉文帝废除残人肢体的肉刑之开始15、厂卫干预司法始于明宪章16、北洋政府审判机关分四级,中央设大理院,为最高审判机关17、《宋刑统》在内容上治袭《唐律疏议》,在体例上取法于唐末五代《大中刑统》和《大周刑统》18、明有权判处徒刑以下条件的地方司法机构是提刑按察司19、钱庄和票号已经作为金融机构而存在的是清朝20、《明大诰》朱元璋、洪武年间颁布,明初最为普及的法规,共有四篇21、明万历年间,将律例合编为一书,(律为正文,例为附注)称《大明律集例附例》,从而开律例合编的法典编摹先例22、《宋刑统》体例,内容上沿袭“唐律疏仪”23、清末为制改革将刑部改法部,大理寺改大理院,实行审检合署(在各级审判厅设置相应的检察厅)24、(1)元朝第一部成文法典《至元新格》;(2)体例上模仿唐、宋旧律的法律《大元通制》(元英宗,较全面地反映了元朝法制的基本状况);(3)地方政府篡集的法今法规汇编《无罕章》。

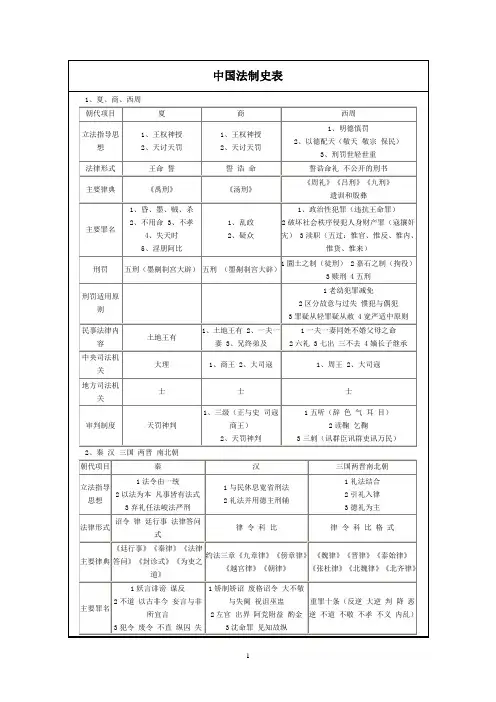

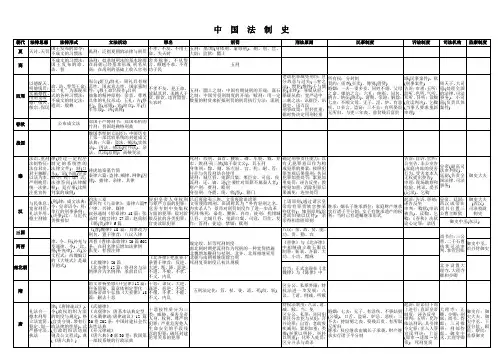

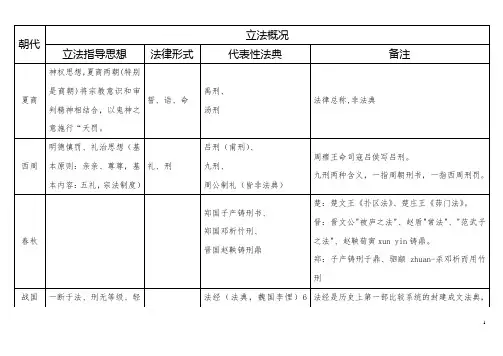

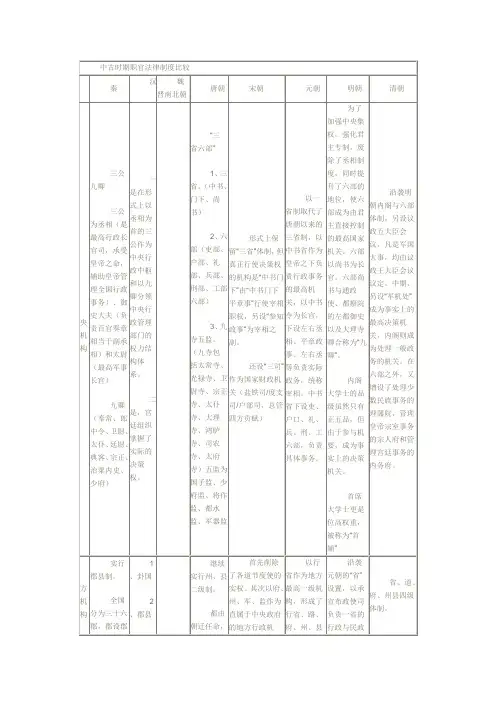

中国法制史(一)各个朝代法律制度1.西周至秦汉、魏晋时期(1)西周西周法律思想以德配天、敬天保民、明德慎罚礼治,亲亲、尊尊、长长,礼不下庶人、刑不上大夫法律形式礼刑法制度奴隶制五刑民事法律制度契约关系质剂、傅别租赁契约婚姻制度同姓不婚、六礼、七出三不去继承嫡长予继承制司法制度主要司法机关周王、大小司寇主要诉讼制度狱讼有别、五听、三刺、五过、圜土(监狱)(2)春秋、战国、秦、汉春秋末期公布法律、成文法产生郑国子产“铸刑书”邓析“竹刑”晋国赵鞅、荀寅“铸刑鼎”战国成文法运动魏国李悝“法经”秦国商鞅变法、秦律秦刑事法律罪名危害皇权、财产、人身、渎职、社会管理、婚姻家庭刑罚生命刑、身体刑、劳役刑、财产刑、身份刑、耻辱刑、流放刑刑法原则区分故意过失等司法制度司法机关秦皇、廷尉诉讼制度公室告、非公室告检察制度开创性中央(御史台,长官为御史大夫、御史中丞)、地方(监御史)汉法律指导思想德主刑辅、礼刑并用春秋经义:亲属相隐、尊敬尊长、原心定罪刑事法律刑罚改革文帝、景帝刑罚改革法律原则矜老恤幼、亲属相隐、贵族官僚有罪先请司法制度司法机关重点掌握汉武帝时期设置的廷尉、司隶校尉、刺史司法制度春秋决狱、秋冬行刑(3)三国两晋南北朝朝代立法诉讼说明曹魏《魏新律》:将“具律”改为为“刑名”;八议入律律博士西晋《泰始律》:刑名、法例;礼律并重、五服制登闻鼓北魏北魏、南陈官当入律北魏明确死刑报请制度西魏西魏、北齐废除宫刑北齐北齐律名例重罪十条廷尉改为大理寺北周确立流刑五等之制刑法制度完善 2.隋唐宋至明清时期(1)隋、唐、宋隋立法新律、开皇律:封建五刑、“十恶”唐立法武德律(高祖)贞观律(太宗)《唐律疏议》(永徽律疏)主要内容:五刑、十恶、六杀、六赃、保辜司法制度司法机关大理寺、刑部、御史台诉讼制度唐六典“推换”承审官的回避制度证据与拷讯制度死刑三复奏、五复奏制度三司推事、小三司推事宋立法《宋刑统》、编敕刑事法律刑罚:折杖法、配役刑、凌迟(始于西辽、南宋正式确立)民事制度债法与契约制度、婚姻继承制度司法制度司法机关大理寺、刑部、御史台、提刑按察司、审刑院(太宗时设,神宗时撤)诉讼制度翻异别勘(2)明、清明立法《大明律》、《明大诰》、《大明会典》刑事法律奸党、廷杖制度化、充军刑事原则:从新从重,轻其所轻、重其所重司法制度(诸多创新)司法机构刑部、大理寺、都察院厂卫特务司法机构会审制度九卿会审、会官制度、朝审、大审清立法《大清律例》、大清会典司法制度会审制度九卿会审、秋审、朝审、热审 3.清末、民国时期清末变法修律⌒特点、影响预备立宪1908《资政院章程》、《咨议局章程》、《钦定宪法大纲》(第一个宪法性文件)。

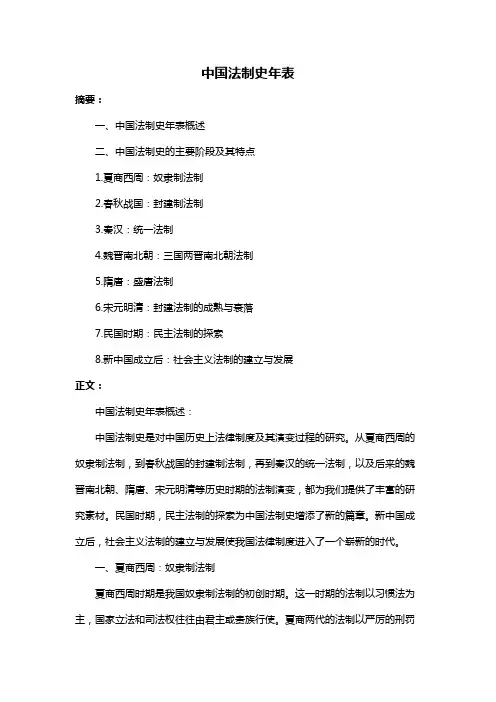

中国法制史年表摘要:一、中国法制史年表概述二、中国法制史的主要阶段及其特点1.夏商西周:奴隶制法制2.春秋战国:封建制法制3.秦汉:统一法制4.魏晋南北朝:三国两晋南北朝法制5.隋唐:盛唐法制6.宋元明清:封建法制的成熟与衰落7.民国时期:民主法制的探索8.新中国成立后:社会主义法制的建立与发展正文:中国法制史年表概述:中国法制史是对中国历史上法律制度及其演变过程的研究。

从夏商西周的奴隶制法制,到春秋战国的封建制法制,再到秦汉的统一法制,以及后来的魏晋南北朝、隋唐、宋元明清等历史时期的法制演变,都为我们提供了丰富的研究素材。

民国时期,民主法制的探索为中国法制史增添了新的篇章。

新中国成立后,社会主义法制的建立与发展使我国法律制度进入了一个崭新的时代。

一、夏商西周:奴隶制法制夏商西周时期是我国奴隶制法制的初创时期。

这一时期的法制以习惯法为主,国家立法和司法权往往由君主或贵族行使。

夏商两代的法制以严厉的刑罚为特点,而西周时期则注重礼法并用,强调道德教化作用。

二、春秋战国:封建制法制春秋战国时期是我国封建制法制的形成时期。

这一时期,各诸侯国纷纷变法,进行法制改革。

其中,最为著名的是孔子提倡的礼治思想,以及韩非子主张的法家思想。

这些思想为后世法制发展提供了重要的理论基础。

三、秦汉:统一法制秦汉时期是我国法制史上的一个重要转折点。

秦朝实行统一法制,以法家思想为主导,强调法治。

汉朝继承了秦朝的法制体系,并进行了一定程度的完善和调整。

四、魏晋南北朝:三国两晋南北朝法制魏晋南北朝时期是我国法制史上的一个较为复杂的时期。

这一时期,封建法制有所松弛,法制体系出现了混乱和动荡。

不过,这一时期也为后世法制发展积累了一定的经验。

五、隋唐:盛唐法制隋唐时期是我国法制史上的鼎盛时期。

这一时期,封建法制得到了空前的完善和发展,法制体系严谨、科学。

盛唐法制成为后世学习的典范。

六、宋元明清:封建法制的成熟与衰落宋元明清时期是我国封建法制的成熟与衰落时期。

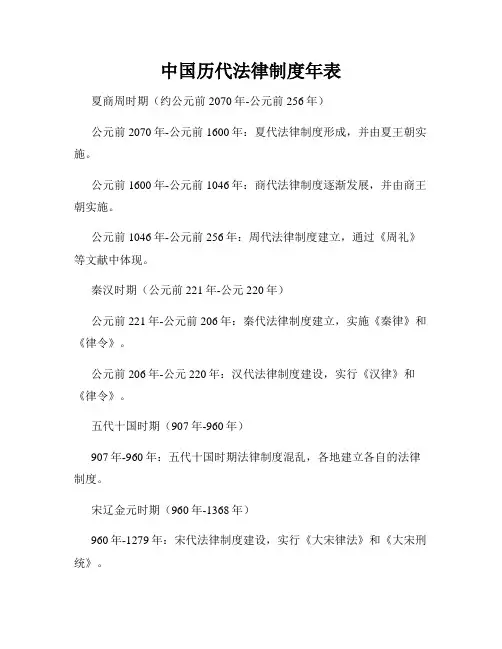

中国历代法律制度年表夏商周时期(约公元前2070年-公元前256年)公元前2070年-公元前1600年:夏代法律制度形成,并由夏王朝实施。

公元前1600年-公元前1046年:商代法律制度逐渐发展,并由商王朝实施。

公元前1046年-公元前256年:周代法律制度建立,通过《周礼》等文献中体现。

秦汉时期(公元前221年-公元220年)公元前221年-公元前206年:秦代法律制度建立,实施《秦律》和《律令》。

公元前206年-公元220年:汉代法律制度建设,实行《汉律》和《律令》。

五代十国时期(907年-960年)907年-960年:五代十国时期法律制度混乱,各地建立各自的法律制度。

宋辽金元时期(960年-1368年)960年-1279年:宋代法律制度建设,实行《大宋律法》和《大宋刑统》。

907年-1125年:辽代法律制度建立,实施《辽律》和《辽刑统》。

1125年-1234年:金代法律制度发展,实行《金律》和《金刑统》。

1271年-1368年:元代法律制度建设,实施《元律》和《元刑统》。

明清时期(1368年-1911年)1368年-1644年:明代法律制度建立,实施《明律》和《明令》。

1644年-1911年:清代法律制度发展,实行《大清律例》和《大清刑统》。

中华民国时期(1912年-1949年)1912年-1928年:中华民国法律制度逐渐建立,颁布实施《民法通则》和《刑事诉讼法》等法律。

1928年-1949年:民国法律制度进一步完善,施行《民法典》和《刑法典》。

中华人民共和国时期(1949年至今)1949年-现在:中华人民共和国法律制度建设,颁布实施了一系列法律法规,包括宪法、刑法、民法、行政法等。

总结:中国历代法律制度经历了夏商周、秦汉、五代十国、宋辽金元、明清、中华民国以及中华人民共和国时期的演变和发展。

每个时期都有不同的法律制度产生和实施,这些法律制度反映了当时社会的需求和制度建设的进展。

随着时代的变迁,中国的法律制度也在不断完善和发展,以适应社会发展和人民需求的变化。

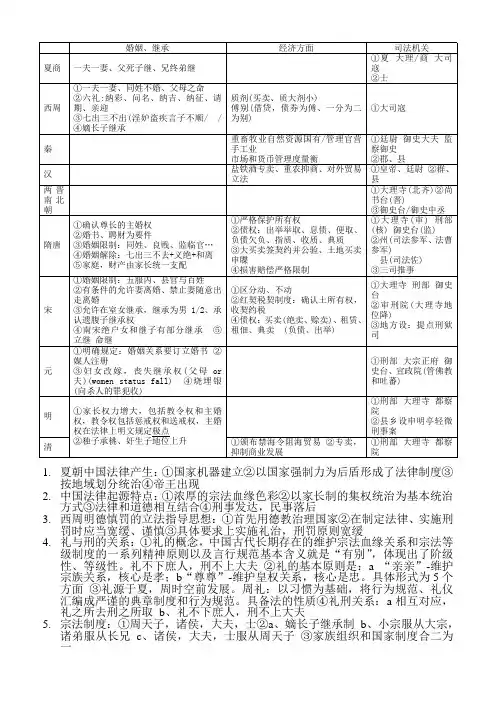

婚姻、继承经济方面司法机关夏商一夫一妻、父死子继、兄终弟继①夏大理/商大司寇②士西周①一夫一妻、同姓不婚、父母之命②六礼:纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎③七出三不出(淫妒盗疾言子不顺/ /④嫡长子继承质剂(买卖、质大剂小)傅别(借贷,债券为傅、一分为二为别)①大司寇秦重畜牧业自然资源国有/管理官营手工业市场和货币管理度量衡①廷尉御史大夫监察御史②郡、县汉盐铁酒专卖、重农抑商、对外贸易立法①皇帝、廷尉②群、县两晋南北朝①大理寺(北齐)②尚书台(晋)③御史台/御史中丞隋唐①确认尊长的主婚权②婚书、聘财为要件③婚姻限制:同姓、良贱、监临官…④婚姻解除:七出三不去+义绝+和离⑤家庭,财产由家长统一支配①严格保护所有权②债权:出举举取、息债、便取、负债欠负、指质、收质、典质③大买卖签契约并公验、土地买卖申牒④损害赔偿严格限制①大理寺(审) 刑部(核) 御史台(监)②州(司法参军、法曹参军)县(司法佐)③三司推事宋①婚姻限制:五服内、县官与百姓②有条件的允许妻离婚、禁止妻随意出走离婚③允许在室女继承,继承为男1/2、承认遗腹子继承权④南宋绝户女和继子有部分继承⑤立继命继①区分动、不动②红契税契制度:确认土所有权,收契约税④债权:买卖(绝卖、赊卖)、租赁、租佃、典卖 (负债、出举)①大理寺刑部御史台②审刑院(大理寺地位降)③地方设:提点刑狱司元①明确规定:婚姻关系要订立婚书②媒人注册③妇女改嫁,丧失继承权(父母or夫)(women status fall) ④烧埋银(向杀人的罪犯收)①刑部大宗正府御史台、宣政院(管佛教和吐蕃)明①家长权力增大,包括教令权和主婚权,教令权包括惩戒权和送戒权,主婚权在法律上明文规定极点②独子承桃、奸生子地位上升①刑部大理寺都察院②县乡设申明亭轻微刑事案清①颁布禁海令阻海贸易②专卖,抑制商业发展①刑部大理寺都察院1.夏朝中国法律产生:①国家机器建立②以国家强制力为后盾形成了法律制度③按地域划分统治④帝王出现2.中国法律起源特点:①浓厚的宗法血缘色彩②以家长制的集权统治为基本统治方式③法律和道德相互结合④刑事发达,民事落后3.西周明德慎罚的立法指导思想:①首先用德教治理国家②在制定法律、实施刑罚时应当宽缓、谨慎③具体要求上实施礼治,刑罚原则宽缓4.礼与刑的关系:①礼的概念,中国古代长期存在的维护宗法血缘关系和宗法等级制度的一系列精神原则以及言行规范基本含义就是“有别”,体现出了阶级性、等级性。

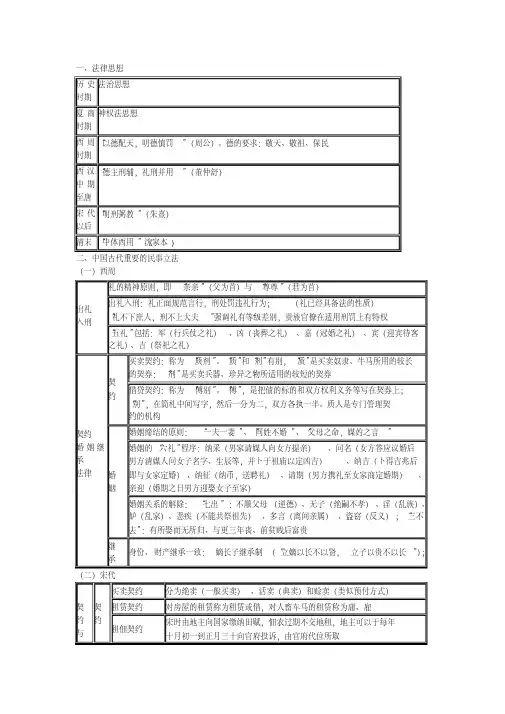

一、法律思想历史时期法治思想夏商时期神权法思想西周时期“以德配天,明德慎罚”(周公)。

德的要求:敬天、敬祖、保民西汉中期至唐“德主刑辅,礼刑并用”(董仲舒)宋代以后“明刑弼教”(朱熹)清末“中体西用”(沈家本)二、中国古代重要的民事立法(一)西周出礼入刑礼的精神原则,即“亲亲”(父为首)与“尊尊”(君为首)出礼入刑:礼正面规范言行,刑处罚违礼行为;(礼已经具备法的性质)“礼不下庶人,刑不上大夫”强调礼有等级差别,贵族官僚在适用刑罚上有特权“五礼”包括:军(行兵仗之礼)、凶(丧葬之礼)、嘉(冠婚之礼)、宾(迎宾待客之礼)、吉(祭祀之礼)契约婚姻继承法律契约买卖契约:称为“质剂”。

“质”和“剂”有别,“质”是买卖奴隶、牛马所用的较长的契券:“剂”是买卖兵器、珍异之物所适用的较短的契券借贷契约:称为“傅别”。

“傅”,是把债的标的和双方权利义务等写在契券上;“别”,在简札中间写字,然后一分为二,双方各执一半。

质人是专门管理契约的机构婚姻婚姻缔结的原则:“一夫一妻”、“同姓不婚”、“父母之命,媒妁之言”婚姻的“六礼”程序:纳采(男家请媒人向女方提亲)、问名(女方答应议婚后男方清媒人问女子名字、生辰等,并卜于祖庙以定凶吉)、纳吉(卜得吉兆后即与女家定婚)、纳征(纳币,送聘礼)、请期(男方携礼至女家商定婚期)、亲迎(婚期之日男方迎娶女子至家)婚姻关系的解除:“七出” :不顺父母(逆德)、无子(绝嗣不孝)、淫(乱族)、妒(乱家)、恶疾(不能共祭祖先)、多言(离间亲属)、盗窃(反义);“三不去”:有所娶而无所归、与更三年丧、前贫贱后富贵继承身份、财产继承一致:嫡长子继承制(“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”);(二)宋代契约与契约买卖契约分为绝卖(一般买卖)、活卖(典卖)和赊卖(类似预付方式)租赁契约对房屋的租赁称为租赁或借,对人畜车马的租赁称为庸、雇租佃契约宋时由地主向国家缴纳田赋,佃农过期不交地租,地主可以于每年十月初一到正月三十向官府投诉,由官府代位所取婚姻继承法律借贷契约借是使用借贷、贷是消费借贷。

中国法制史图表版夏朝法律时代背景1..开启“家天下”的政治格局2.国家机构直接来源于部落联盟结构3.司法、军事、行政体制合一及职能不分立法法制思想1.夏朝制“礼”:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也”。

2.“服天命”、“受天命”、“行天之罚”3.“有夏服天命”——朴素的自然神崇拜性质主要立法1.“夏有乱政,而作禹刑”。

“禹刑”是夏朝法律的总称。

2.“夏刑三千条”具体包括“大辟二百,膑辟三百,宫辟五百,劓、墨各千”3.“誓”(军法命令)、“诰”(政治文告)、“训”(训示臣民)刑事法律刑罚刑名 1.大辟(死刑)、膑、宫、劓、墨2.流刑、鞭刑、扑刑罪名1.“己恶而掠美为昏,贪以败官为墨,杀人不忌为贼”。

2.“弗用命”、“不从命”之罪:不执行君王命令的人予以处罚。

3.“不孝罪”(“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”)刑罚适用制度“与其杀不辜,宁失不经”:宁可违反法律或与以前的判决不相符合,也不得错杀无辜者。

司法制度1.中央司法官称“大理”,地方司法官称“理”、“士”、“正”、“史”2.囚禁罪犯的监狱为“圜土”商朝法律时代背景1.内服与外服制度,司法、军事、行政体制合一及职能不分2.崇拜祖先,以祖先的名义实行现世统治3.集成制度变革的重要时期,在“兄终弟及”和“父子相继”两种制度并存制度,“父子相继”成为主流。

立法法制思想1.“服天命”、“受天命”、“行天之罚”与借助占卜进行“神判”相结合2.“天命玄鸟,降而生商”3.商朝的“礼”制思想主要立法1.“商有乱政,而作汤刑”2.“以常旧服,正法度”:调整法律制度是有先王的常法和故事可循的。

3.“誓”(军法命令)、“诰”(政治文告)、“训”(训示臣民)。

刑事法律刑罚刑名1.大辟(死刑)、膑、宫、劓、墨2.醢(人死剁成肉酱)、脯、剔刳、剖心、炮烙、断手——临时制刑的显著特征罪名1.“弗用命”、“不从命”之罪:不执行君王命令的人予以处罚。

2.不吉(不善)不迪(不道)、颠越不恭(违礼犯上)、暂遇奸宄(欺诈奸邪)、乱政、疑众。

中国法制史大事年表夏朝时期•约公元前2100年至公元前1600年,夏朝是中国历史上的第一个有文字记载的王朝。

•夏朝时期,法制尚未完善,主要依靠家族和宗族的规范来维持秩序。

商朝时期•约公元前1600年至公元前1046年,商朝是中国历史上的第二个有文字记载的王朝。

•商朝时期开始出现了一些法律制度,如《牛刑》、《田刑》等。

西周时期•约公元前1046年至公元前771年,西周是中国历史上的第三个有文字记载的王朝。

•西周时期开始形成了一套比较完整的法律体系,其中最重要的是《周礼》。

春秋战国时期•公元前770年至公元前221年,春秋战国时期是中国历史上一个分裂割据、战乱频繁的时期。

•在这个时期,各诸侯国纷纷制定了自己的法律制度,并形成了各自独立的法治体系。

秦朝时期•公元前221年至公元前206年,秦朝是中国历史上的第一个中央集权的王朝。

•秦始皇统一六国后,推行了一系列法律制度,其中最著名的是《秦律》和《焚书坑儒》。

汉朝时期•公元前206年至公元220年,汉朝是中国历史上最长的一个王朝。

•汉朝时期继承了秦朝的法律制度,并进行了一些改革,如推行裁判官制度、设立县官等。

魏晋南北朝时期•公元220年至581年,魏晋南北朝时期是中国历史上一个分裂割据、动荡不安的时期。

•在这个时期,各个政权都有自己的法律制度,但由于战乱频繁,法治形式较为混乱。

隋唐时期•公元581年至907年,隋唐时期是中国历史上一个相对稳定、繁荣发展的时期。

•隋唐时期进一步完善了法律制度,其中最重要的是《隋律》和《唐律疏议》。

宋元明清时期•公元960年至1912年,宋元明清时期是中国历史上法制发展最为成熟的一个时期。

•在这个时期,出现了一系列重要的法典,如《宋刑统》、《大明律》等。

近现代时期•20世纪初至今,中国的法制建设进入了现代化阶段。

•1912年辛亥革命后,中华民国成立,开始进行了一系列法律改革。

•1949年中华人民共和国成立后,中国进一步推行社会主义法制建设。

朝代司法制度司法机构设置司法官名称审判与诉讼制度夏商监狱:圜土、夏台天罚、审判:表现在司法上,便是将宗教意识与审判制度相结合,具有浓重的天罚与审判特色。

西周大司寇:辅助周王掌管全国司法工作。

下设小司寇,以五刑听万民之狱讼。

协助大司寇审理具体案件,处理狱讼。

1、狱、讼:狱与罪有关(刑事),讼与财有关(民事)。

审理民事案件:听讼,审理刑事案件:断狱。

刑事诉讼费:钧jun金,民事诉讼费:束矢。

2、五听:运用察言观色进行审讯以判断当事人陈述真伪。

辞听、色听、气听、耳听、目听。

秦廷尉:九卿之列,中央司法审判机关。

负责审理地方的上诉案件和郡县不能决断的案件,同时负御史大夫:负责全国行政监察与法律监督的主要官吏。

诉讼程序:1、起诉两种方式:一、当事人及其亲属赴官府告发。

二、官吏主动纠举告发犯罪。

一般案件允许原告及亲属控告,重1责皇帝交办的诏狱。

大案件,家属邻里有主动告发的义务。

知奸不举,连坐。

2、公室告:杀伤人、偷盗等危害封建统治的犯罪引起的诉讼。

官吏必须受理。

非公室告:子盗父母,主擅杀、刑、髡其子及臣妾等引起的诉讼。

对于本家庭内部成员之间的非公室告,官府不受理,坚持告诉者,受罚。

诬告反坐。

审判制度:讯问被告:讯狱。

庭审案件:治狱。

调查或勘验笔录:爱书。

查封财产:封守。

向被告人宣读判决书:读鞫。

当事人不服要求再审:乞鞫。

乞鞫不限本人,家人也可代为。

3、司法官故意加重或减轻判刑的,承担不直的责任,故意有罪不判,承担纵因的责任,处刑不当,承担失刑责任。

起诉形式:一、告诉。

当事人或亲属直接去官府控告。

二、汉举劾。

官吏代表国家纠举犯罪。

2审讯被告:鞠狱。

被告的口供:辞服--定罪量刑主要依据。

判决宣读:读鞫。

有不服上诉:乞鞫。

三个月内,过期不听。

录囚制度:由皇帝或上级司法机关通过对囚徒的复合审录,对下级司法机关审判的案件进行监督和检查,以平冤案,疏理滞狱。

春秋决狱(汉武帝独尊儒术的必然产物):以《春秋》的微言大义作为司法审判的依据。