PCI围术期抗凝治疗中比伐卢定与肝素的比较ppt课件

- 格式:pptx

- 大小:3.40 MB

- 文档页数:37

三人谈:PCI抗凝治疗新理念——比伐芦定VS.肝素葛均波院士:临床上,在患者的治疗过程中,医师首先要深度理解“病”的特征,即要求临床医师不能仅仅根据患者的病情,进行简单的个体化治疗,更要关注其相关的遗传背景,能够从更深的层次了解“病”的特征。

由此可见,精准医疗是在个体化医疗基础上,随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。

其本质是通过基因组学及蛋白质组学技术和医学前沿技术,对大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点,并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,最终实现对疾病和特定患者进行个性化精准治疗,从而提高疾病诊治与预防的效益。

了解“病”的深度特征会更容易选择精准的“药”。

从药的角度看,每一种药物运用到临床上都有特定的使用人群,由于不同个体的遗传特征不同,所以对于相同药物,不同个体使用的疗效也不同。

判断药物的精准性怎么样可在其能有效治疗“病”的前提下根据其使用剂量大小、起效时间、副作用大小等因素来判断。

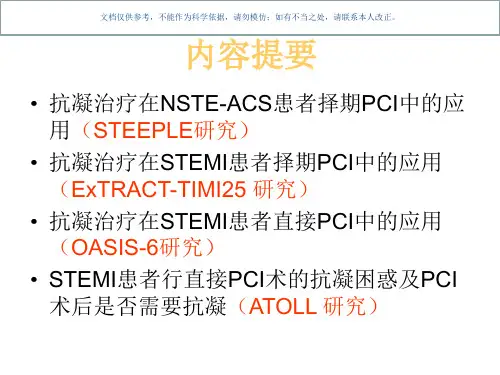

《门诊》:以PCI抗凝药物的应用为例,通常会运用什么方法来判断药物的精准性?目前PCI围手术期常用的肝素抗凝治疗存在哪些不足?葛均波院士:目前临床上常用的PCI抗凝药物有普通肝素、低分子肝素、磺达肝癸钠以及比伐芦定。

临床实践中,一般会通过临床检测的方式来判断药物的疗效,进而确认患者的最佳用药窗口,而一些经验丰富的医师则可以来确定估测患者的合适用药窗口。

临床上常用的凝血功能检查包括活化凝血时间(ACT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)等,其中尤以床旁ACT应用最为广泛。

但是大量文献提示,ACT结果受UFH剂量、血液稀释、血小板数目以及温度的影响波动很大,难以精确且特异地反映肝素的抗凝作用。

直接凝血酶抑制剂的作用时间相对较短、起效会更快,能够与凝血酶原可逆性结合、副作用更小。

DOI:10.16662/ki.1674-0742.2023.07.140比伐卢定与普通肝素在急性心肌梗死患者PCI 术中的应用效果及安全性对比宋海彬,孙琰,刘敏邹城市人民医院心内科,山东邹城273500[摘要]目的对比比伐卢定与普通肝素在急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary inter‐vention, PCI)术中应用效果及安全性。

方法随机选择邹城市人民医院2019年8月—2021年10月收治的60例急性心肌梗死患者为研究对象,按随机数表法分为对照组、观察组,各30例。

两组术前均口服阿司匹林+硫酸氢氯吡格雷,对照组静脉注射普通肝素,观察组静脉注射比伐卢定,观察至术后1个月。

比较两组血小板计数、激活全血凝固时间(ACT)、心功能、心血管不良事件、安全性。

结果用药前、用药4 h、用药24 h,两组血小板计数比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组用药4 h的ACT(143.57±25.93)s较对照组短,差异有统计学意义(t=9.630,P<0.001)。

术前,两组心功能指标对比,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后1个月左心室射血分数(LVEF)(46.93±4.79)%水平较对照组高,左心室舒张末期内径(LVEDD)(34.43±6.71)mm、B型利钠肽(BNP)(183.89±30.46)ng/L水平较对照组低,差异有统计学意义(t=3.140、2.525、10.356,P<0.05)。

两组心血管不良事件发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

观察术后出血率(10.00%)低于对照组(33.33%),差异有统计学意义(χ2=4.812,P=0.028)。

结论与普通肝素相比,在行PCI的急性心肌梗死患者中使用比伐卢定的抗凝效果确切,能够有效改善心功能,预防心血管不良事件,且出血风险更低,安全可靠。