高中地理必修二农业的区位选择

- 格式:ppt

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:16

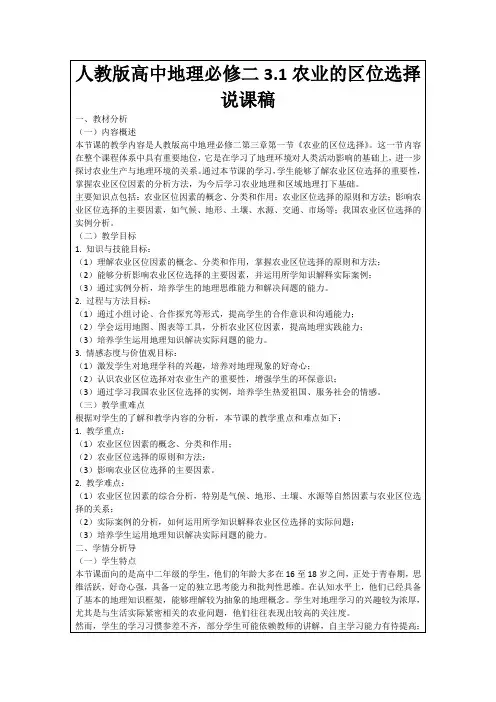

高中地理必修二第三章第一节《农业区位因素及其变化》知识点总结思路分析:农业区位因素1.农业:人们利用土地的自然生产力,栽培植物或饲养动物等,以获得所需的产品,这就是农业生产活动。

2.农业生产的特点:地域性、季节性和周期性。

3.农业区位因素:影响一定地方农业生产选择的因素称为农业区位因素。

4.主要区位因素★自然因素对农业生产及区位选择的影响★人文因素对农业生产及区位选择的影响6.农业区位因素的变化(1)市场的变化:对农业区位选择的影响最为直接。

市场上某种农产品供不应求会导致价格上涨,价格的上涨又会刺激人们扩大该农产品的生产规模;市场上某种农产品供过于求会导致价格下降,价格的下降又会刺激人们缩小该农产品的生产规模。

(2)科学技术的进步人们通过技术手段对光热、水分等不适宜农业生产的状况进行人工干预,使之适宜发展农业。

比如通过温室大棚的建设来调节温度,光照以及湿度等可以扩大农作物种植的时空范围;灌溉技术的应用可以使得干旱地区也能栽培农作物。

(3)交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进。

交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进可以使得市场对农业区位选择的影响在地域上大为扩展。

导致市场上能买到产自世界各地的农产品。

也因此形成一些新兴的专业化农业生产区域。

6.农业区位选择的“主要因素”“限制因素”和“主导因素”(1)主要因素:指某区域符合某种农业发展所需要的所有因素中重要的,包括自然因素和人文因素。

(2)限制因素:指影响农业的不利因素中最严重的因素,如西北地区水源缺乏,是该地区农业生产的限制因素。

(3)主导因素:影响农业的有利因素中最重要的因素,如水稻种植业的水源因素。

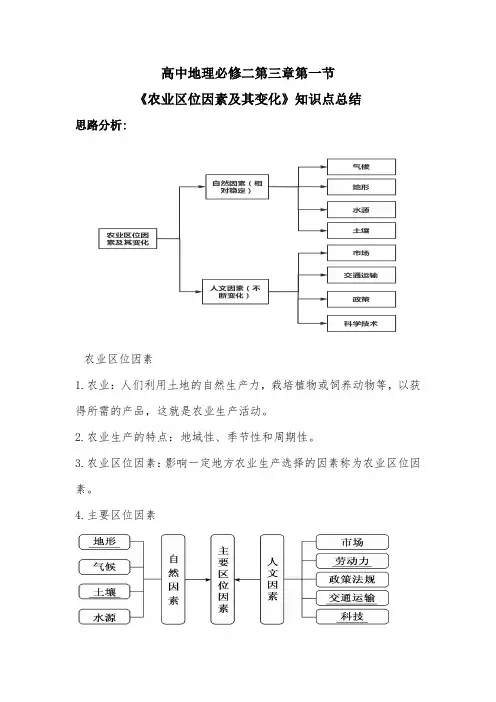

第三章产业区位选择知识点总结第一节农业区位因素与农业布局 (1)第二节工业区位因素与工业布局 (8)第三节服务业的区位选择 (17)第一节农业区位因素与农业布局一、农业区位因素1.农业:指利用动植物的生长发育规律,通过采集、捕捞、人工驯化、培育、种植、养殖等途径来获得产品的产业。

2.主要的农业区位因素(1)自然条件①气候:在很大程度上决定着农作物的地区分布。

如热量条件不仅制约着农作物的产量,而且关系到作物种类、耕作制度和栽培方法。

②土壤:农作物生长的物质基础。

土壤肥力影响土地生产力。

③水源:农业生产必备的条件。

④地形:平原地区适宜发展种植业,山区适宜发展畜牧业和林业,开展多种经营。

(2)农业科学技术因素①技术装备:能够大幅度提高农业生产效率,解放劳动力,加强农业的专业化进程。

②生产技术:涉及良种培育、耕作技术、作物栽培、水肥控制、病虫害防治等方面。

③信息化:有助于推动农业生产与市场营销、物流配送、环境保护等方面的融合,推进农业物联网的应用,提高农业智能化和精准化水平。

(3)农业社会经济因素①市场:在很大程度上决定着农产品的价格,影响农产品的生产和销售。

②交通运输、劳动力、政策等。

二、农业布局1.含义:是农业、林业、牧业、渔业的空间分布和农业生产的地域组合。

2.要求:农业生产尽可能布置在条件适宜的地区,一定地区的农业生产结构保持合理的比例。

3.原则:农业生产要按照自然规律和经济规律办事,因地制宜,扬长避短。

4.农业地域类型(1)概念:是指在一定的地域范围内和一定的历史发展阶段,在社会、经济、科技、文化和自然条件的综合作用下,所形成的农业生产地区。

(2)特点:同一农业地域类型,农业生产条件、结构、经营方式、发展方向等具有相同的特征。

5.世界农业生产的发展变化特点(1)从自给自足到商品化生产。

(2)从“小而全”到专业化。

(3)从相对分散到适度集中。

(4)从“千篇一律”到地域分工。

(5)从粗放型到集约型。

《农业的区位选择》学历案(第一课时)一、学习主题本课学习主题为“农业的区位选择”。

通过本课学习,学生将了解农业发展的基本概念,掌握区位选择的基本原则和方法,理解不同地区农业区位选择的差异及其对农业生产的影响。

二、学习目标1. 知识与理解:掌握农业区位选择的基本概念、原则及影响因素;了解不同地区农业区位选择的差异。

2. 过程与方法:通过案例分析,学会分析农业区位选择的实际操作过程;通过小组合作,探讨农业区位选择的优化策略。

3. 情感态度与价值观:培养学生对农业发展的关注与热爱,增强学生环境保护与可持续发展的意识。

三、评价任务1. 知识评价:通过课堂提问和随堂练习,评价学生对农业区位选择基本概念和原则的掌握情况。

2. 过程评价:通过小组讨论和案例分析,评价学生在学习过程中表现出的合作能力和分析能力。

3. 综合评价:通过课后作业和课堂表现,综合评价学生对农业区位选择的理解程度和应用能力。

四、学习过程1. 导入新课(5分钟)通过展示不同地区农业生产的图片和视频,引导学生思考农业生产的区位选择问题,激发学生的学习兴趣。

2. 新课讲解(20分钟)(1)讲解农业区位选择的基本概念和原则,包括自然条件、社会经济条件和技术条件等方面。

(2)分析不同地区农业区位选择的差异,如气候、土壤、水源、市场、交通、劳动力等方面的差异对农业生产的影响。

(3)通过案例分析,让学生了解农业区位选择的实际操作过程。

3. 小组活动(15分钟)学生分组进行案例分析,探讨某一地区农业区位选择的优化策略,提高学生的合作能力和分析能力。

4. 课堂小结(5分钟)总结本课学习的重点内容,强调农业区位选择的重要性和应用价值。

5. 布置作业(课后)布置相关练习题和探究性作业,巩固学生对农业区位选择的理解和应用能力。

五、检测与作业1. 课堂检测:通过课堂小测验,检测学生对农业区位选择基本概念的掌握情况。

2. 课后作业:布置相关练习题和探究性作业,如分析某地区农业区位选择的优劣,提出优化建议等。

高中地理详析农业的区位选择湖南/向超骆凌志农业是最古老的产业,也是受自然条件影响最大的产业。

现代农业受社会经济条件的影响越来越大,而各地的自然条件和社会经济条件是千差万别的,因此农业的地域差异非常大,不同地域形成了不同的农业地域类型。

在农业生产中,因地制宜显得尤为重要。

一、影响农业的主要区位因素1、自然条件农业生产的对象是动植物,不同的生物生长、发育对热量、光照、水、土壤等自然条件有不同的要求。

因此,自然条件对农业的区位选择影响很大。

(1)气候:光热条件与农作物的分布、熟制和产量关系最为密切。

光、热、水充足,雨热同期对农业生产是有利的。

暴雨洪涝、干旱、低温冻害、大风、沙尘等气象灾害对农业生产会造成不同程度的威胁。

(2)地形:不同的地形区适宜发展不同类型的农业。

平原和山间盆地地势平坦,土层深厚,适宜发展种植业。

山地丘陵地区特别是坡度大于25°的坡地适宜发展林业和畜牧业。

山地自然条件的垂直分异,使农作物分布随海拔有所不同。

(3)土壤:土壤是作物生长的物质基础。

冲积平原一般土层深厚,土壤肥沃。

不同类型的土壤肥力存在差异,我国三江平原和松嫩平原的黑土、黑钙土和四川盆地的紫色土都是肥力很高的土壤;而我国东南丘陵的红壤则具有瘦、黏、酸的特点,需要采取措施改良。

不同的土壤种类,适宜生长不同的作物。

例如,酸性的红壤适宜茶树、马尾松等林木的生长;在盐碱地可种棉花。

(4)水源:农业生产离不开水源。

水源一方面来自大气降水,湿润半湿润地区适合发展种植业,种植业主要依靠雨水灌溉,叫雨浴农业。

在干旱半干旱地区,水源更多依赖地表水(如河湖)和地下水,一般适合发展畜牧业,一些水源充足的地区可以发展种植业,叫做灌溉农业。

(5)生物:不同植被地区适合发展不同的农业类型,热带雨林和亚寒带针叶林地区适合发展林业,热带草原和温带草原适合发展畜牧业。

生物资源是农业生产的物种基础。

气候高温多雨(温暖湿润)、地形垂直差异显著的地区,有着丰富的物种,如我国云南就有“植物王国”之称。

地理必修2第三章第一节说课稿各位评委老师上午好,我是地理276号,我今天说课的题目是《农业的区位选择》(板书:课题),下面我将从说教材、说学生、说教法、说学法、说教学过程、说板书设计六个方面来对本课进行说明。

一、说教材1、说教材的地位和作用《农业的区位选择》是高中人教版地理必修1第一章第三节课文,本节内容以“农业地域”为主题展开。

在此之前,学生们已经学习了人口数量变化与城市化的内容,有助于学习和分析本节的农业区位选择;本节内容的基础知识学习对本章第二、三节进一步分析世界典型农业地域类型的学习,具有一定的铺垫作用。

且对下一章我们将学习的工业地域类型内容,具有承上启下的作用。

加之我国是人口大国,也是农业大国。

“三农”问题一直是我国规划的重点,农业对国家的发展有着举足轻重的作用。

所以这块知识点是高考的高频考点,也是是高中地理教学的重点难点,具有很强的实际和应用价值,所以本节内容有不容忽视的重要的地位。

2、说教学目标根据本节内容的学习要求和结构特点,并结合着高中学生他们的认知结构及其心理特征,我将本课的教学目标确定为教学的三维目标:(1)知识与技能:○1理解农业区位的含义○2能够分析影响农业区位选择的因素及其发展变化对农业生产的影响。

○3能够运用所学原理,对农业生产进行区位选择。

(2)过程与方法 :○1通过对两幅地理景观图的学习,让学生掌握读图分析方法○2通过对案例中不同农业区位差异的对比,让学生学会区域比较的方法○3通过学习影响农业区位的因素和农业区位论让学生掌握地理的综合分析方法(3)情感态度与价值观○1通过对本节课的学习,让学生树立农业生产要因地制宜、因时制宜的思想○2通过对乡土地理与抽象理论的结合,体验地理学科在生活中的实用性。

○3树立农业生产要因地制宜、因时制宜的思想,培养学生充分、合理利用资源,保护自然资源的观念3、教学重点和难点(1)教学重点:○1农业生产的主要区位因素及其发展变化对农业区位选择的影响○2农业区位的社会经济因素是不断发展变化的,我们应以发展的观点看待问题。

《农业的区位选择》教案(通用5篇)《农业的区位选择》教案篇1一、教学内容分析:《农业的区位选择》是人教版高中地理新课标教材必修二第三章《农业地域的形成与进展》的第一节内容,课时为1课时。

1、教材地位:区位论是人文地理的核心内容之一,“农业的区位选择”是农业区位理论的主要内容,通过对其的探究让同学了解农业的区位选择必需综合考虑多种因素,来合理利用农业资源。

因此这节不仅阐述了农业区位选择的基本原理,同时也揭示区位理论的学习和讨论方法,对同学以后学习工业、交通等区位理论,有着重要的指导意义。

2、教材的思路和特点:本节的教材编写重视理论联系实际,注意对实际问题的分析,本节教材以两种不同的农业景观图引入,提高了同学想了解为什么会这样、进而要求猎取相关学问的爱好。

教材以文字的形式叙述了区位概念的两层含义,便于同学科学地理解概念。

以图片的形式向同学展现影响农业区位选择的主要因素,清楚明白。

通过P43的活动1和2,可以培育同学学会详细分析某种一农业生产的主要影响因素有哪些,它们是如何影响的。

通过活动3则很自然地引入到了农业区位因素的变化学问的讲解,案例1的设置,了解环地中海地区农业因素的变化而带来的农业变迁,使同学把握农业区位因素并不是一成不变的这一学问点。

农业地域的形成这一学问则主要是通过文字叙述让同学知道什么是农业地域的概念,知道世界上有多种农业地域类型。

通过案例2,让同学学会分析澳大利亚混合农业的区位因素及其生产特点,培育分析问题、解决问题的力量。

二、同学学习状况分析:我校高一同学经过学校和学校的课改,共性比较突出,他们对感爱好的学问能有较高的热忱和探究的意愿,他们盼望能有个表现自己力量的舞台,他们也具备有肯定的合作力量,但学校地理学问相当薄弱,地理空间分析和思维力量很差。

三、设计思想:以教材为平台,以新理念为指导,依照新课标,活用教材,利用乡土资源,以同学为中心,老师主导,充分利用多媒体帮助工具,运用情境教学法、比较法、启发式讲授法、自主学习、小组合作法探究和案例分析法等多种教学方法和手段,重视同学学法的指导,以探究为中心,以培育同学的地理思维力量,创新力量和正确的价值观为目的,增加同学学习地理的爱好。

教学设计第三单元产业区位选择第一节农业的区位选择一、教材分析本节主要包括三个部分的内容,第一部分分析影响农业的区位因素,这部分先认识农业的概念和特点、农业区位,然后学习影响农业区位选择的因素,主要从自然因素和社会经济因素两方面进行介绍农业的区位因素及其怎样影响人们进行区位选择的;第二部分是关于农业区位因素的变化,主要学习不同历史阶段,影响农业主导因素是不同的。

这部分主要通过一些实例让学生们认识到农业区位因素是在发展和变化的,其中自然因素相对稳定,而社会经济因素在不断的发展。

第三部分是案例学习,关于新疆农业的“白色产业”和“红色产业”,这是用实例说明新疆地区是如何根据区位条件,发展自身的特色产业的。

二、教学目标与核心素养区域认知:通过材料学习,理解不同历史阶段,影响农业区位的主导因素不同。

综合思维:结合材料,能够综合分析影响某区域农业发展的区位因素。

地理实践力:学会分析影响某地农业发展的主导因素,提出对不利自然条件如何改造。

人地协调观:通过学习深刻理解环境与人类活动的关系,树立因地制宜的、可持续发展的农业发展观。

三、教学重难点重点:影响农业区位选择的因素难点:运用原理,合理评价农业发展的区位条件。

四、教学方法启发式讲授法、探究式教学法,案例教学法。

五、教学过程【新课导入】以西湖龙井视频为导入。

【目的】以视频激发学生学习兴趣,回归课本,直奔主题,引出农业的区位条件。

【过渡】农业发展受多种因素的影响,学习影响农业的区位因素后,我们再来答疑解惑。

板书:影响农业的区位因素展示学习目标,让学生明确本节课的学习内容【学生】学生通过导学案自主完成课前预习,了解农业的概念、农业生产的特点,农业区位的实质。

【目的】提高学生自主学习能力,熟悉课本内容,提高学习效率。

【教师】简单介绍农业的概念、农业生产的特点、农业区位的实质。

【思维发散】通过引导,组织学生一起分析影响会泽大洋芋种植因素有哪些,从而得出影响农业发展的区位因素。