亚热带常绿阔叶林群落物种多度分布格局对取样尺度的响应

- 格式:pdf

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:10

生态第二章取样技术福建农林大学林学院陈灿重点2.无样地取样1.有样地取样难点第一章群落的取样各取样方法及优缺点无样地取样方法取样需设置一定数量的样地取样无需设置特定形状的样地第一节有样地取样一、样方的选取方法二、样方的形状和大小的确定三、样方的数目的确定1.主观取样取样方法2.客观取样人为地选择取样地段通过某种统计学方法来设置样方一、样方的选取方法1.主观取样选代表性样地(selective sampling):样地的选择是凭主观判断,使它能够代表所研究的植物群落。

优这一方法在植被研究实践中曾广泛地使用,它迅速、简便,对有经验的工作者能够取得较好的结果缺非统计学方法,不能进行显著性检验2.客观取样每一样品单位被抽样的机会是相等的。

随机取样系统取样分层取样限定随机取样几种常见的客观取样是根据某一规则系统地设置样方,也叫规则取样(regular sampling )。

是系统取样和随机取样的结合是将研究地段分成一些小的地段,再在小地段内进行随机或规则取样环境因子取样2.客观取样AB1020304050102030401001000坐标样方A=(4,4)样方B=(55,25)图3.1随机取样图示,由随机数确定样方位置2.1客观取样比如说从山麓到山顶沿西北方向,每隔海拔50m 设置一个样方。

在大多数情况下,系统取样是先用地形等因素确定第一个样方位置,比如山顶等。

2.2 系统取样优点取样简单,样品分布普遍,代表性强,在植被变差较小的情况下,效果很好。

缺点取样效果的好坏不能客观地评价,只能凭经验判断,其数据也不能进行统计分析分标题一2.3限定随机取样·X1Y1X2Y2·X3Y3·X4Y4·X5Y5··X6Y6X7Y7·X8Y8·X9Y9·图3.2 限定随机取样图示这种方法每个区组内每个样品被抽取的机会更大,而且这样抽取的数据可以进行统计分析但是该方法在野外可能更费时间2.4 分层取样优缺点简便易做,也是应用最多的方法。

森林植物群落结构特征一、森林植物群落概念(一)群落概念群落的概念很模糊,没有一个概念能让所有生态家都满意的定义。

群落或生物群落(biological community)是指特定空间或生境下生物种群有规律的组合,它们之间及其与环境间相互影响,具有一定的结构和功能。

植物群落(plant community):生活在同一生境而彼此相互作用的各种植物有规律的组合。

森林群落(forest community)指以木本植物为主体的植物群落。

植被(vegetation):某一地区或整个地球表面全部植物群落总和称为植被。

(二)群落的基本特征群落都具有以下共同特征:1具有一定的种类组成:每个群落都是由一定的植物、动物、微生物种群组成的,因此,物种组成是区别不同群落的首要特征。

2具有一定的群落结构:如生活型组成、种的分布格局、成层性、季相等3具有一定的外貌:一个群落中的植物个体,分别处于不同高度并具有不同密度,从而决定了群落外部形态。

如森林、灌丛或草丛等。

4形成群落环境:生物群落对其居住的环境产生重大影响,并形成群落环境,包括光照、温度与土壤等都经过了生物群落的改造。

5不同物种间存在相互影响:群落的形成和发展必须经过生物对环境的适应和生物种群之间的相互适应。

生物群落并非种群的简单集合。

种群组合成群落取决于两个条件:第一,必须共同适应它们所处的无机环境;第二,它们内部的相互关系必须取得协调、平衡。

6具有一定的动态特征:群落运动形式为季节、年际动态、演替与演化。

7具有一定的分布范围:任一群落都分布在特定地段或特定生境上,不同群落的生境和分布范围不同。

8具有特定的群落边界特征:在自然条件下,有些群落具有明显的边界,可以清楚地加以区分;有的则不具有明显边界,而处于连续变化中。

(三)群落的性质机体论(离散论):以美国的Clements(1916,1928)为代表。

群落是高度有组织的物种组合,边界清楚,可象物种那样进行自然分类;高度强调种间相互作用的重要性,演替被类比为个体发育。

群落的组成和结构§1.生物群落的概念•在相同时间聚集在同一地段上的各物种种群的集合.•特定空间或特定生境下生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有一定的形态结构与营养结构,执行一定的功能。

•生物群落=植物群落+ 动物群落+ 微生物群落生物群落的基本特征•一定的种类组成•各物种相互联系•群落具有自己的内部环境•具有一定结构•具有一定的动态特征•具有一定的分布范围•具有边界特征阔叶红松林混交林群落的物种•乔木层:–优势种:红松、紫椴–亚优势种:水曲柳、胡桃楸、黄波罗、榆–伴生种:槭、云冷杉–偶见种:落叶松、山杨§2.群落的种类组成•群落成员的性质分析•种类组成的数量特征•怎样调查?•什么指标表示?•常用指标:密度多度盖度频度重量体积综合数量指标——种的重要值•森林群落:重要值=相对密度+相对频度+相对优势度•草原群落:重要值=相对密度+相对频度+相对盖度§3.群落的结构选择以休眠芽或枝梢在不良季节(寒温带的冬季、热带的旱季)所处的位置,把高等植物划分为五个生活型。

❑高位芽植物(Phanerophytes)休眠芽位于距地面较高的位置,一般25㎝以上。

❑地上芽植物(Chamaephytes)休眠芽位于土壤表面之上,25㎝之下,多为半灌木或草本植物。

❑地面芽植物(Hemicryptophytes)休眠芽位于近地面土层内,冬季地上部分全部枯死,多为多年生草本植物。

❑地下芽植物(Geophytes)隐芽植物(Cryptophytes)休眠芽位于较深土层中或水中,多为鳞茎类、块茎类和根茎类多年生草本植物或水生植物。

❑一年生植物(Therophytes)以种子形式渡过不利季节。

生活型是植物在进化过程中对气候适应的结果四类植物气候–潮湿热带的高位芽植物气候。

–中纬度的地面芽植物气候。

–寒带和高山的地上芽植物气候。

–热带和亚热带沙漠的一年生植物气候。

层片——群落的结构单元层片不是简单的分层,每一个层片均由同一生活型的植物所构成;而某些层可能由几个层片组成。

十万大山山地常绿阔叶林群落物种组成与结构特征姜冬冬;罗应华;何巧萍;覃林;林建勇;零雅茗【期刊名称】《广西植物》【年(卷),期】2024(44)5【摘要】十万大山是广西生物多样性热点区域之一,其主要植被类型是山地常绿阔叶林。

为了解区域内山地常绿阔叶林的群落现状及优势种群结构的发展现状,该文以十万大山山地常绿阔叶林1 hm 2固定监测样地中胸径(DBH)≥1 cm的木本植物为研究对象,分析其物种组成、径级结构、树高结构并用g(r)函数分析优势种的空间分布格局。

结果表明:(1)群落中DBH≥1 cm的木本植物共计7517株,隶属52科108属153种;群落的优势种有云南桤叶树(Clethra delavayi)、银木荷(Schima argentea)、毛折柄茶(Hartia villosa)、红锥(Castanopsis hystrix)、黄杞(Engelhardtia roxburghiana)、罗伞树(Ardisia quinquegona)、鼠刺(Itea chinensis)、腺叶山矾(Symplocos adenophylla)、假杨桐(Eurya subintegra)、毛冬青(Ilex pubescens),但优势种的优势地位不明显。

(2)群落整体平均DBH为5.51 cm,径级、树高分布呈近似倒“J”型;优势种的径级分布多呈倒“J”型或“L”型,群落有较强的更新能力。

(3)群落优势种稳定共存;优势种在样地中呈聚集分布,但优势种间聚集分布的位置有差异。

总体而言,群落目前更新状态良好,群落中已有顶极群落优势种的存在,但群落具有一定的次生性特征,还未到达稳定的顶极群落状态,优势种间能稳定共存,有向稳定顶极群落演替的潜力,应继续加强管护,促进十万大山山地常绿阔叶林群落的更新与生存。

【总页数】11页(P829-839)【作者】姜冬冬;罗应华;何巧萍;覃林;林建勇;零雅茗【作者单位】广西大学林学院;广西大学林学院广西森林生态与保育重点实验室;来宾金秀大瑶山森林生态系统广西野外科学观测研究站;广西壮族自治区林业科学研究院;防城港市十万大山国家级自然保护区管理局【正文语种】中文【中图分类】Q948【相关文献】1.青狮潭保护区常绿阔叶林群落物种组成、结构及特征2.车八岭20 hm^(2)中亚热带常绿阔叶林监测样地群落物种组成和区系特征3.远安县残存天然次生常绿阔叶林物种组成与群落结构特征4.滇中地区典型常绿阔叶林物种组成与群落特征5.江西官山亚热带次生常绿阔叶林物种组成与群落结构特征因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

生态学名词解释自主整理(3)生态学名词解释自主整理生态系统(ecosystem):生物群落与其生存环境之间,以及生物种群相互之间密切联系、相互作用,通过物质交换、能量转换和信息传递,成为占据一定空间、具有一定结构、执行一定功能的动态平衡整体。

(初级)生产者(primary producers):指自养生物,主要指绿色植物,也包括一些化能合成细菌。

初级生产者也是自然界生命系统中唯一能将太阳能转化为生物化学能的媒介。

消费者:指以初级生产的产物为食物的异养生物,主要是动物。

包括食草动物、肉食动物、顶级肉食动物、杂食动物和寄生动物。

分解者:指利用动植物残体及其它有机物为食的小型异养生物。

捕食食物链:指一种活的生物取食另一种活的生物所构成的食物链。

碎屑食物链:指以碎食(植物的枯枝落叶等)为食物链的起点的食物链。

碎食被别的生物所利用,分解成碎屑,然后再为多种动物所食构成。

捕食食物链都以生产者为食物链的起点。

寄生性食物链:由宿主和寄生物构成。

以大型动物为食物链的起点,继之以小型动物、微型动物、细菌和病毒。

后者与前者是寄生性关系。

腐生性食物链:以动、植物的遗体为食物链的起点。

腐烂的动、植物遗体被土壤或水体中的微生物分解利用。

后者与前者是腐生性关系。

食物网:由于一种生物常常以多种食物为食,而同一种食物又常常为多种消费者取食,于是食物链交错起来,多条食物链相联,形成了食物网。

生态平衡(Ecological equilibrium, ecological balance):指一个生态系统在特定的时间内的状态,在这种状态下,其结构和功能相对稳定,物质与能量输入输出接近平衡,在外来干扰下,通过自然调节(或人为调控)能恢复原初的稳定状态。

初级生产(primany production):生态系统中的绿色植物通过光合作用,吸收和固定太阳能,由无机物合成、转化成复杂的有机物的过程称为初级生产,也称第一性生产。

次级生产(secondary production):生态系统中初级生产以外的生物生产,即消费者利用初级生产的产品进行新陈代谢,经过同化作用形成异养生物自身的物质,称为次级生产,亦称第二性生产。

鄂西南亚热带常绿落叶阔叶混交林的自然恢复动态及其影响因素冯广;艾训儒;姚兰;刘峻城;黄永涛;林勇【摘要】[Objective]Evergreen-deciduous broadleaved mixed forest is one of the main vegetation types in northern parts or high elevations of subtropical regions of China. It is characterized as transitional features from evergreen to deciduous broad-leaved forests. Due to long term and repeated anthropogenic disturbances,these forests were subjected to different extents of degradation. Until now,very few studies have been carried out on mechanisms of restoration of the degraded forests. In this study,by comparing the roles of environmental and spatial factors in restoration and rehabilitation of communities, patterns of variation in community structure and species diversity during the natural restoration in subtropical regions can therefore be analyzed,laying a foundation for deepening our understanding of the mechanisms of natural restoration of this type of forest.[Method]10 sample plots (20 m × 20 m in size) were selected at random and configured as fixed plots for monitoring forest dynamics,respectively in old-growth forest,35-year-old secondary forest (harvested in 1980) and 20-year-old secondary forest (harvested in 1995) in the Mulinzi National Nature Reserve in Enshi of Hubei Province. For forest communities at different stages of restoration,abundance of woody plants,basal area at breast height,species richness,and richness of rare species (100 individual trees as baseline) were compared. One-wayANOVA and Turkey-HSD were conducted to assess the differences in stem density,basal area,species richness,and rare species richness among the three succession stages. The redundancy analysis ( RDA ) and non-metric multidimensional scaling ( NMS) ordinations were used to differentiate the plots. The environmental and spatial factors ( PCNM variables) were treated as explanatory variables to partition the variations at each succession stage. The relative effects of environmental factors and restoration period after disturbance on the four community characteristics were analyzed by performing multivariable regressionanalysis.[Result]During the process of community restoration,the abundance of woody plants,species richness and rare species richness had a significant decrease,while basal area had a significant increase. Species composition were significantly different among different restoration forests ( Adonis,P < 0. 05 ). However,all the soil factors did not show any significant differences. Environmental factors showed a greater influence than the spatial configurations. Environmental factors explained 31. 4%,36. 8%,54. 1% of species composition variations of 20-year-old,35-year-old secondary forest and old-growth forest,respectively. Spatial configuration explained 16. 8% and 23. 2% composition variations for the 35-year-old secondary and old growth forests respectively,while no significant influence on the 20-year-old secondary forest were found. The spatial auto-regression showed that soil pH,litter thickness,elevation,slope gradient,slope orientation and the restoration time played an important role in the restoration of community structure and speciesdiversity.[Conclusion]The community structure,species diversity and environmental features of the subtropical evergreen-deciduous broadleaved mixed forest varied significantly during the secondary succession process after anthropogenic disturbances.Environment,space,and time were the key factors determining community composition and dynamics. The stochastic process ( such as dispersal process or prior effect ) exerted the greatest influence on community assembly at the early stages of forest restoration,meanwhile,the deterministic process represented by environmental filtering played a dominant role in community assembly of old-growth forest. The differences in species composition between secondary and old-growth forests declined gradually with the progress of secondary succession.%【目的】比较环境与空间因素在群落恢复与构建中的作用,分析亚热带常绿落叶阔叶混交林自然恢复过程中的群落结构和物种多样性变化规律,为进一步深入了解此类森林的自然恢复机制奠定基础。

生态学实习报告--植物群落样方法的调查《环境生态学》实习报告学院:专业:组员:指导老师:日期:植物群落样方法的调查摘要:通过实习掌握森林群落的调查方法,掌握植物群落的数量特征的测定方法,加深对群落基本特征的理解,了解分析群落结构的方法并通过对调查数据的整理,得到群落中各成份的重要值,达到认识群落的目的。

关键词:样方法、乔木层、灌木层、草本层、重要值、辛普森指数前言:生物群落作为种群与生态系统之间的一个生物集合体,具有自己独特的特征,是有别于种群和生态系统的根本所在。

种类组成是决定群落性质最重要的因素,也是鉴别不同群落类型的基本特征。

本实习根据实际情况,将所观测的乔木层的最小面积定为20 5m2,灌木层定为5×5m2 ,草本层定为1×1m2。

植物种类不同,群落的类型和结构不相同,种群在群落中的地位和作用也不相同。

因此,可以根据各个种在群落中的作用而划分群落成员型。

为了更深入地研究植物群落,在查清了它的种类组成之后,还需要对种类进行定量分析,种类组成的数量特征是近代群落分析技术的基础。

数量特征包括:多度、密度、盖度、频度、重要值。

利用最小面积法来确定群落的数量特征的方法,就是本实习所用的样方法。

同时,观察自然界的一些生态现象,例如:亚热带常绿阔叶林的特征:种类组成,群落结构(成层性),季相等。

植物与生态因子间的关系;生物多样性;生态系统的破坏与干扰。

通过此调查方法加深对植物群落的更深层次的理解和认识。

一、实习时间2013年7月3日— 4日二、实习地点①兔耳关小哨②大板桥宝象河三、实习内容(一)参观现代农业产业技术示范基地(1)实习过程参观云南亚热带牧草种质资源圃,了解相关草本植物的生长类型及生活习性,同时认识植物种类,为后期实习做准备。

(2)实习结果本次参观中收集到的植物种类包括:砖子苗、非洲狗尾草、隐花狼尾草、紫冠马鞭草、百合花、木兰、鸭茅、遏蓝菜、曼陀罗、金银花、白花丹参、扁穗雀麦、杭白菊、稗草、橘梗、党参、甘草、白茅草、兔子草、紫花苜蓿、菊苣、马鞭草、红三叶、皱叶狗尾草、棕叶狗尾草、黑麦草、铁扫帚、鬼针草、鱼黄草、弯叶画眉草、长叶车前草、多变小冠花、异燕麦属、垂穗披碱草、鼠尾草、毛连菜、丝毛雀稗、酸模叶蓼、云南甘草、象牙红(刺桐属)、落花生(豆科)、光叶紫花苕、草木犀(黄花或白花)、沙打旺(豆科)。

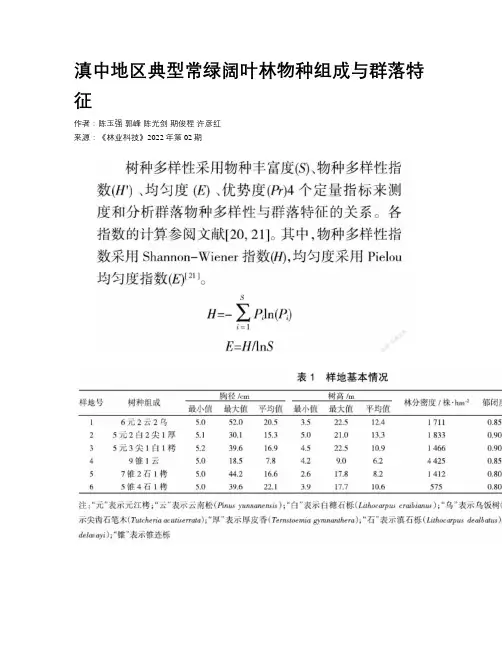

滇中地区典型常绿阔叶林物种组成与群落特征作者:陈玉强郭峰陈光剑期俊程许彦红来源:《林业科技》2022年第02期摘要:以滇中地区典型常绿阔叶林样地调查数据为基础,从群落物种组成、树木径级结构、群落层次结构和林下更新等方面分析该地区常绿阔叶林物种多样性和群落结构。

结果表明:滇中地区元江栲和锥连栎样地内共有木本植物59种,隶属于31科50属,优势树种明显。

元江栲林具有较高的Shannon-Weiner指数(为1.548~1.785),锥连栎林整体上表现出较低的Simpson指数(为0.077),从调查样地看,整体上表现出元江栲林的物种丰富度、多样性指数均高于锥连栎林,具有较高的物种多样性水平。

2个种群都是最小的径级拥有最多的树木个体数,随着林木胸径的增大,样地内林木株数逐渐减少,径级呈现出明显的倒“J”型分布,只有少数个体具有较大的胸径,大多数个体都属于小径级的乔木幼树或中、小型乔木,元江栲和锥连栎的增长均处在稳定期。

各林分类型由于海拔、土壤等立地因子和林分内部结构不尽相同,影响机制也存在差异,这为更好制定常绿阔叶林保护相关政策提供了有力的科学依据。

关键词:常绿阔叶林; 物种组成; 径级结构; 群落特征; 滇中地区中图分类号: S 718. 54 + 2 文献标识码: A 文章编号:1001 - 9499(2022)02 - 0031 - 07山地森林是动植物多样性的重要载体,具有水源涵养、水土保持等多重生态系统功能[ 1 ]。

半湿润常绿阔叶林作为滇中高原的代表性植被类型,同时也是我国常绿阔叶林西部中亚热带类型的重要组成部分,主要分布在海拔1 700~2 500 m的低山丘陵地区[ 2 ]。

元江栲(Castanopsis orthacantha)为壳斗科(Fagaceae)锥属(Castanopsis)常绿乔木,生于海拔1 500~3 200 m疏或密林中,为针叶阔叶混交林中的主要树种,有时成小片纯林[ 3 ],产于云南大部分地区,尤其以滇中最为普遍,四川、贵州省也有分布[ 4 ]。

生态学基础生态学(群落)模拟试卷7(总分:84.00,做题时间:90分钟)一、名词解释题(总题数:7,分数:14.00)1.1.接排序(direct ordination)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:直接排序:根据一个或多个已知的环境梯度进行排序的方法。

)解析:2.间接排序(indirect ordination)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:间接排序:根据群落本身的属性如种的相关性、群落相似性等导出抽象轴或群落变化方向的排序。

)解析:3.极点排序法(polar ordination, Po)(华东师范大学1996)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:极点排序法:由Bray和Curtis于1957提出,在多维的植物种空间中主观确定两个样方点,假定它们处在数据集的某一组合环境梯度的两个端点。

然后按空间坐标投影的方法将所有的样方点都投影到两点连成的直线上,排序得分就是各样方在直线上的相对位置,给出多个极点对可以得到多维排序。

极点排序的关键是选出合理的极点对,它们必须代表某种环境因子或组合环境因子。

)解析:4.中度干扰理论(intermediate disturbance hypothesis)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:中度干扰理论:中等程度的干扰将使生物多样性最高,它允许更多的物种入侵和建立种群。

)解析:5.生物多样性(biodiversity)(华东师范大学1999,2002;山西师范大学2004)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:生物多样性:生命有机体及其赖以生存的生态综合体的多样化和变异性,包括生命形式的多样化,各种生命形式之间及其与环境之间的多种相互作用,以及各种生物群落、生态系统及其环境与生态过程的复杂性。

主要包括遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观多样性。

)解析:6.物种多样性(species diversity)(华东师范大学:1997)(分数:2.00)正确答案:(正确答案:物种多样性:指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度。

群落的概念和基本特征群落生态学(community ecology)是研究生物群落与环境相互关系及其规律的学科,是生态学的一个重要分之科学。

一.群落的概念(一)群落的定义群落(生物群落,biotic community)棗指一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

它包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

生物群落=植物群落+ 动物群落+ 微生物群落生物群落上述的三个部分,从目前来看,植物群落学研究得最多,也最深入,群落学的一些基本原理多半是在植物群落学研究中获得的。

植物群落学(phytocoenology)也叫地植物学(geobotany)、植物社会学(phytosociology)或植被生态学(ecology of vegetation),它主要研究植物群落的结构、功能、形成、发展以及与所处环境的相互关系。

目前已形成比较完整的理论体系。

动物群落学的研究较植物群落困难,起步也相对较晚,但对近代群落生态学作出重要贡献的一些原理,如中度干扰说对形成群落结构的意义,竞争压力对物种多样性的影响,形成群落结构和功能基础的物种之间的相互关系等许多重要生态学原理,多数是由动物学家研究开始,并与动物群落学的进展分不开。

最有效的群落生态学研究,应该是动物、植物和微生物群落的有机结合。

(二)群落的性质关于群落的性质,长期以来一直存在着两种对立的观点。

争论的焦点在于群落到底是一个有组织的系统,还是一个纯自然的个体集合。

①"有机体"学派认为:沿着环境梯度或连续环境的群落组成了一种不连续的变化,因此生物群落是间断分开的。

法国的Braun-Blanquet、美国的Clements和英国的Tansley等支持上述观点。

②"个体"学派则认为:在连续环境下的群落组成是逐渐变化的,因而不同群落类型只能是任意认定的。

前苏联的Ramensky、美国Gleason的和法国的Lenoble等支持上述观点。

百度文库・让每个人平竽地提升自我第四章群落生态学一、名词解释1•生物群落(biotic communities or biocoenosis)(华东师范大学2002)2•多度(abundance)3•密度(density)4.物种丰富度(species richness)(中国科学院广州地区化学研究所2002)5•盖度(coverage)6.郁闭度与盖度(中国科学院植物研究所2002)7•存在度(presence)和恒有度(constancy)(山西师范大学2004)8•重要值(important value)(华东师范大学1996;陕西师范大学2004, 2005)9•频度(frequency)10.优势度(dominance)生活型(life form)(华东师范大学1999: 2002)12.生态型(ecotype)(华东师范大学2000,四川大学2000)13.生活型谱(华东师范大学1996, 199&中国科学院四双版纳植物研究所2000)14.生活星河生态型(中国科学院植物研究所2002. 2003)15•生长型(growth form)16.高位芽植物(phaenerophytes)(中国科学院西双版纳植物研究所2003)17•优势种(dominant species)(中国科学院西双版纳植物研究所2001» 2004;厦门大学2000) 18•建群种(constructive species )19•亚优势种(subdominant species)20•伴生种(companion species)21 •关键种(keystone species)22•生态等值种(ecological equivalent)23.优势种和建群种(南开大学2000:中国科学院植物研究所2001)24•冗余种(redundant species)25•先锋植物(pioneer species)(中国科学院植物研究所2003)26•濒危植物(endangered plant)(中国科学院植物研究所2003)27.附生植物(epiphyte)(中国科学院植物研究所2003)28.层间植物29•边缘效应(wdge effect)(中国科学院武汉水生生物研究所2000,华南理工大学2004)百度文库・让每个人平邹地提升口我30•空间异质性(special heterogeneity)31 •湿地(wet land)(北京大学1999)32•生境破碎化(habitat fragmentation)(北京大学1999)33.群落最小而积(中国科学院西双版纳植物研究所2000)34•群落演替(community succession)(华东师范大学1997» 2002:中国科学院西双版纳植物研究所2004)35•原生演替(primary succession)(华东师范大学1997)36•次生演替(secondary succession)(中国科学院西双版纳植物研究所2000)37•演替系列(succession series)38•进展演替(progressive succession)39逆行演替(regressive succession)(西北农林科技大学2003)40.进展演替和逆行演替(中国科学院植物研究所2003)42.原生演替和次生演替(中国科学院植物研究所2001)42.顶级群落(climax)(华东师范大学1999;中国科学院西双版纳植物研究所2003)43•偏途顶级(disclimax or disturbance climax)(中国科学院西双版纳植物研究所2003)44.群落系数(华东师范大学1996)45.确限度(fidelity)(中国科学院植物研究所2001)46.共建种群落47•同资源种团(guild)48•群落结构(community structure)(中国科学院植物研究所2003)49.群落交错区(ecotone)(华东师范大学2001:中国科学院武汉水生生物研究所1998)50.层片(synusia)(中国科学院植物研究所2001;中国科学院西双版纳植物研究所2002)51•环境梯度(environmental gradient)(中国科学院广州地球化学研究所2002)52•间接梯度分析(indirect gradient analysis)(华东师范大学2001)53•直接梯度分析(direct gradient analysis)54.群落结构及层片(中国科学院植物研究所2002)55.地带性植物群落(中国科学院植物研究所2002, 2003 )56•植被型(vegetation type)57•植被型组(vegetation type group)58•群系(formation)59.群丛(association)(中国科学院西双版纳植物研究所2001)60.排序(ordination)(华东师范大学1998,中国科学院西双版纳植物研究所2003)61.直接排序(directordination)62.间接排序(indirect ordination)63.极点排序法(polar ordination* P0)(华东师范大学1996)64冲度干扰理论(intermediate disturbance hypothesis)65.生物多样性(biodiversity)(华东师范大学1999, 2002:山西师范大学2004)66.物种多样性(species diversity)(华东师范大学1997)67.生态入侵(ecological invasion)(华东师范大学1999:中国科学院四双版纳植物研究所2001)二、选择题1、一泄地段上,多物种所组成的天然聚群是(B)。

亚热带常绿阔叶林的特点1.气候条件:亚热带常绿阔叶林主要分布在相对温暖和潮湿的地区,通常位于赤道和热带之间,年平均气温通常在15℃至27℃之间,降水量在1000毫米至2000毫米之间。

这种温暖而湿润的气候条件为植物生长创造了极好的环境。

2.植被特点:亚热带常绿阔叶林以高大的乔木和茂密的丛林为主要植被类型。

这些乔木通常高达30米以上,具有宽大而厚实的叶片,以适应高光照条件。

特别是当地的常绿树种广泛存在,如桂树、榄仁树、栎树、松柏等。

此外,这种植被类型还包括一些矮小的灌木、藤本植物和草本植物。

3.物种多样性:亚热带常绿阔叶林是地球上最富有生物多样性的生态系统之一、它们通常是许多植物和动物物种的避难所,包括许多特有于该生境的物种。

这些物种丰富多样,形成了复杂的生态网络。

在森林中,人们可以找到各种各样的植物,如草木、蕨类、花卉和青苔等。

同时,各种不同的动物,如鸟类、兽类、昆虫等也在其中繁衍生息。

4.生态功能:亚热带常绿阔叶林在地球生态系统中发挥着重要的作用。

首先,它们是氧气的主要供应源之一,通过光合作用将二氧化碳转化为氧气。

其次,这些森林还具有重要的水循环功能,能够保持土壤水分,减少洪水和土壤侵蚀。

此外,亚热带常绿阔叶林还是碳储存的重要场所,有助于减缓全球变暖。

5.面临的威胁:然而,亚热带常绿阔叶林也面临着各种威胁。

由于人类活动的不断扩展和生物多样性的破坏,这些森林正面临着严重的砍伐、烧毁和开垦的威胁。

此外,气候变化也对这些生态系统产生了不可忽视的影响,导致生物多样性的减少和生态平衡的破坏。

综上所述,亚热带常绿阔叶林以其丰富的物种多样性、特有的植被和重要的生态功能而闻名。

然而,面临的威胁和挑战也需要我们更加重视和保护这些宝贵的生态系统,以维护地球生态平衡和可持续发展。